第1話(BS21)「温泉郷の怪異」(

1

/

2

/

3

/

4

)

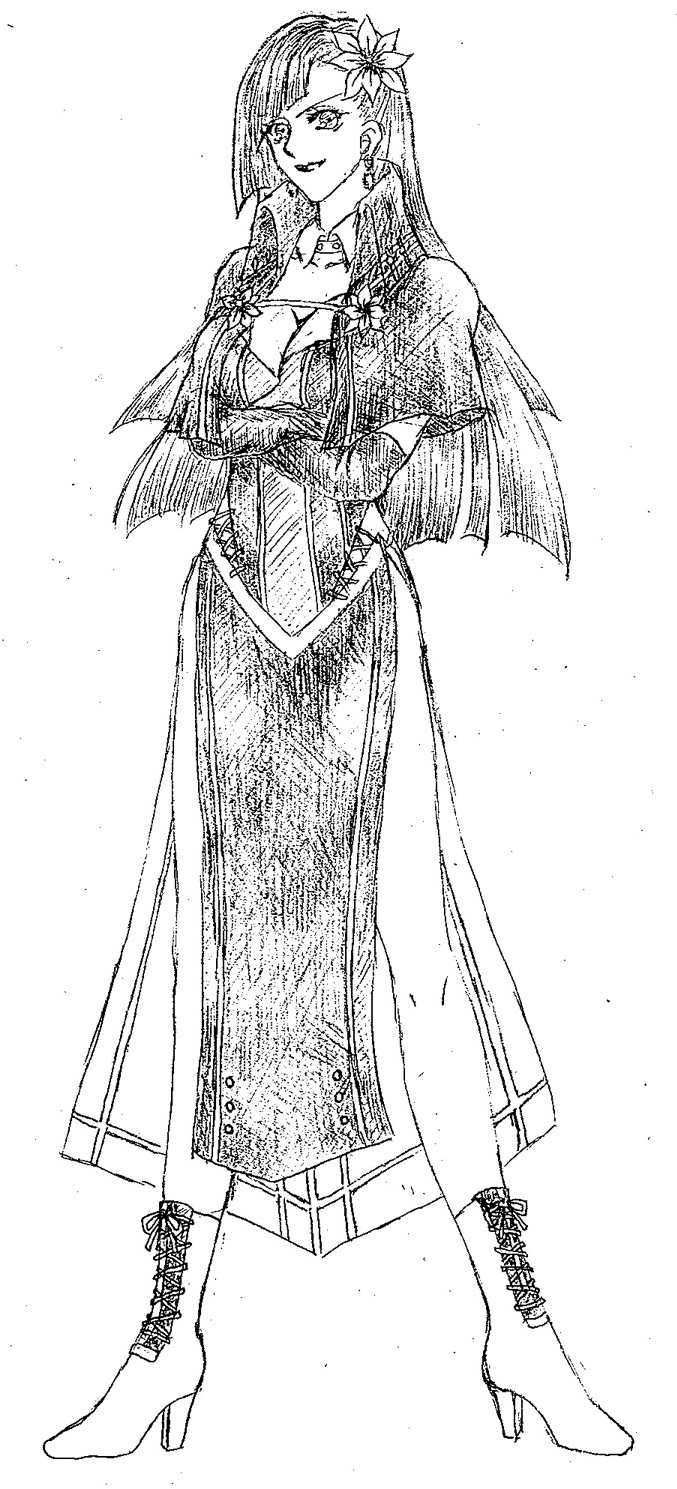

旧トランガーヌ子爵領北部を占めるモラード地方の中北部に位置するビルトの村は、ブレトランドでは数少ない「温泉の湧き出る村」として有名である。現在、この地を治めているのは、フェリーニという名の、18歳の若き君主であった(下図)。

フェリーニには、姓はない。彼は貴族家出身ではなく、一兵士の立場から、戦場で功績を重ねて成り上がった「叩き上げの騎士」である。約2年前、アントリア軍の一員として、老将ジン・アクエリアスの配下の部隊長の一人としてトランガーヌ地方への電撃侵攻作戦に参加し、ビルトの村の先代領主であったスバース・ハレーを討ち取ったことで、その所領を与えられることになった。その弓の腕は、ジンの軍閥の中でも一、二位を争う実力者だと言われている。

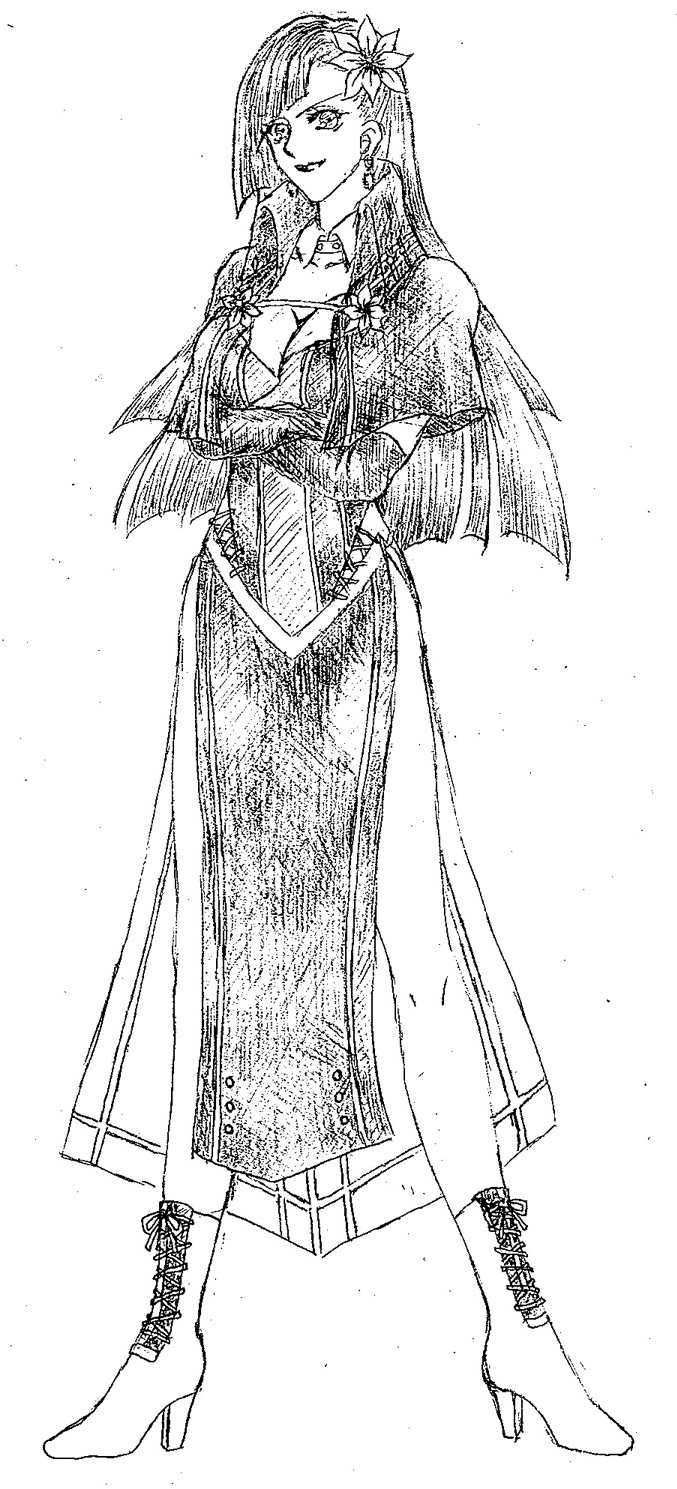

だが、彼はこれまで戦場で戦う任務しか与えられず、一切の帝王学も学ばないまま領主となってしまったため、政務に関しては知識も興味もなく、領主としての仕事の大半は部下に任せっきりである。そんな彼の唯一の生き甲斐は、上司であるジンの孫娘フィオナ(下図)からの手紙を毎日熟読することだった。

フィオナはフェリーニよりも2歳若い16歳の貴族令嬢である。聡明にして慈悲深く、可憐にして華麗なる容貌で知られる彼女は、アントリアの若い男性貴族達の間でも極めて人気が高い。フェリーニはかつて、そんなフィオナの侍従長を務めていたこともあり、その時以来、フェリーニの中では「フィオナに気に入られること」が生き甲斐であった。いつか、自分が「フィオナに釣り合う存在」となり、彼女と結ばれることが、彼の中での一番の大望である。この世界の人々を救うことも、皇帝聖印を目指すことも、彼の中では「どうでもいいこと」であった。

そんな彼の元に、久しぶりにフィオナから手紙が届いた。心踊る気持ちを必死に隠して、部下達の目を逃れながら自室に籠もり、彼は何度も何度もその文面に目を通す。

「拝啓、フェリーニ様。あなたとは随分長い間、お会いしていませんが、お元気におすごしでしょうか? この度、私はあなたの契約魔法師のゲルハルト様のお師匠様にあたるカルディナ様と共に、ビルト村を表敬訪問させて頂くことになりました。最近、ビルト村では投影体が頻繁に出現するようになっている、ということで、おじい様は私の身を案じておりましたが、フェリーニ様とカルディナ様がいれば大丈夫だと私が説得した結果、どうにか同行を認めて頂くことが出来ることになりました。お会いできる日を楽しみにしております」

フィオナにとっては、祖父であるジンの配下の領主達の地域に表敬訪問するのは、昔から続けている公務の一つにすぎない。ただ、この手紙の中に「フィオナ姫は自分自身に会いたいと願っている」「フィオナ姫は自分のことを頼りにしている」と読み取れるフレーズが入っているのも事実である。そんな手紙を受け取ったフェリーニが、心浮かれる心境になるのも当然であろう。

ただ、この手紙にも書いてある通り、現在、ビルトの村の近辺では、投影体が出現する事態が多発していた。今のところ、その原因はまだ分かっていないが、フィオナ達がこの村に到着するのは「三日後」の予定なので、フェリーニとしてはそれまでに、彼女を迎え入れるための準備を万端に整えておく必要があった。

1.2. 兵達の喧騒

だが、そんなフェリーニの元に、部下から「面倒な知らせ」が届く。

「領主様、大変です! 兵達の間で揉め事起きてます」

「一体、どうしたんだい?」

「サラ隊とメャニア隊の連中が……」

「またアイツらか!」

フィオナ姫の接待妄想を邪魔されたことへの苛立ちから、フェリーニは苦虫を噛み潰したような顔を浮かべながら、兵達の元へと向かう。

この村には、フェリーニ直属のアントリア軍の兵士達とは別に、二つの「私兵集団」が存在していた。一つは、サラという名の少女(下図)に率いられた、村の自警団である。サラは「銀猫」の異名を持つ獣人(ライカンスロープ)の邪紋使いであり、本来は貴族家の娘であったが、幼い頃に猫好きが高じて「猫化の邪紋の力」に目覚めてしまい、その力を疎んじた実家の人々から放逐され、各地を転々とした後に、この村に流れ着いた。

彼女は現在15歳だが、その外見も性格も、10歳程度にしか思えないほどに幼く見える。そんな彼女が「この村の平和は僕が守る!」と言い出したのに対して、村人達が「(邪紋の力に目覚めているとはいえ)こんな小さな子を危険に晒してはならない」と考え、自然発生的に彼女の周囲に「自警団」が結成されるに至った、という経緯であった。

一方、もう一つの私兵集団の長は、サラとは対照的に妖艶な雰囲気を醸し出す「メャニア・ターガ」という名の「リャナンシー」の投影体である。リャナンシーとは妖精界(ティル・ナ・ノーグ界)に住む女性の妖精であり、気に入った男性の「精」を吸い取る代わりに、男性に様々な「力」を授けると言われている。彼女は5年前にこの村の温泉に現れ、半裸と言っても過言ではない姿でそのまま村に居着いた結果、いつの間にか彼女の周囲にもまた(なぜか)自然発生的に多くの男性達が集まり、彼女の「親衛隊」を結成していた。

ちなみに、メャニアの歳は22歳だが、妖精族である彼女にとって、年齢がどれほどの意味を持つのかは分からない。そして、当初は、村の温泉宿で働く「女中」として、村を訪れた男性達と気まぐれに交わるだけの淫らな生活を送っていた彼女であったが、現領主であるフェリーニが赴任してからは、個人的に彼のことが気に入ったようで、親衛隊の面々と共に、なし崩し的にフェリーニの統治体制を支える武力集団の一つとしての役割を担うことになったのである。

だが、この二人の女性に率いられた部下の男達の仲は、すこぶる悪い。今日も彼等は村の広場で、大声で相手を罵り合っていた。

「あんなガキンチョのどこがいいんだ、このロリコン共が!」

「お前等こそ、あんなアバズレに騙されてんじゃねぇぞ!」

そんなくだらない喧嘩も、最近ではこの村の風物詩である。とはいえ、その喧嘩に巻き込まれて村の施設が破壊されたり、武器や防具が破損したりするのは、あまり好ましい展開ではない。何より、いざ外敵との戦いが発生した時に、友軍同士で連携が取れなくなってしまうのは、致命的な問題である。

「おい、お前等、やめろ!」

そう言って、フェリーニが止めに入ろうとするが、両軍共に聞き入れようとしない。もともと、彼等はアントリアの正規軍ではないため、領主であるフェリーニのことも、内心でどこか軽んじている風潮はある(無論、それは「領主としての仕事」を日頃からないがしろにしている彼の自業自得でもある)。

そして、更に厄介なことに、その状況を外から煽っている者もいた。

「みんなー、僕のために、もっと頑張るんだー!」

この喧騒の原因を作った張本人の片割れのサラである。彼女は、部下達が何を理由に争っているのかも、実はよく分かっていない。ただ、なんとなく「皆が自分のために頑張ってくれている」という状況が嬉しく思えているらしい。この状況で、彼等がフェリーニに言うことを聞かせるのは極めて難しい。

「ダメだな。ゲルハルトを呼ぼう」

そう言って、フェリーニは部下を伝令に出し、自身の契約魔法師であるゲルハルト・カーバイト(下図)を、この公園に呼び寄せることにした。

ゲルハルトは、24歳の時空魔法師である。彼もまた元来は貴族の家系であったが、親は戦争に敗れて全てを失い、一度は自分が君主となる道を志したものの、自身にはその才がないと分かったので、魔法師として、君主を支える道を選ぶことを選んだ結果、時空魔法の中でも特に「軍師」としての方向性に特化した「夜藍の系譜」を重点的に学ぶ道に進むことになった。「混沌」そのものに対する敵愾心は人一倍が強く、だからこそ、その「混沌」を鎮める力を持つ君主達のために人生を捧げることに、全身全霊を捧げる覚悟を胸に抱いている。

そして、フェリーニがこのビルトの領主に就任した際、彼はエーラムからフェリーニの「契約魔法師」としてこの村に派遣され、現在に至る。生真面目で仕事一筋の優秀な文官であり、フェリーニが遊び呆けた生活を送れているのも、彼がいるからこそなのである。しかし、この場に連れて来られた彼は、目の前で繰り広げられている「低レベルな喧嘩」を目の当たりにして、困惑した顔を浮かべた。

「主上、私が『その方面』の話はあまり得意ではないということは知ってるでしょう?」

彼は「仕事人間」なので、「女性の好み」に関する話は苦手分野であり、どう説得すれば彼等の心を沈められるのか、皆目見当がつかない。

「みんなが俺の言うこと聞かねーんだよ、サラが煽動してやがってさ」

そう言いながら、フェリーニが遠くで無責任に部下を煽っているサラを指差すと、もともと不機嫌であったゲルハルトが更に眉間にしわを寄せる。

「あの小娘ェ……」

「じゃあ、そういうことで、どうにか頼んだよ、ゲルハルト」

そう言って託されたゲルハルトは、一応、頑張って両軍の説得を試みるが、誰も聞いてくれそうにない。そもそも、「お堅いお役人」である彼には、「惚れ込んだ女のために命を賭ける男達」の心境など、理解出来る筈もないのである。

そしてその間に、フェリーニは当のサラを叱り付けた。

「おい、サラ! 煽ってないで、なんとかしろ!」

「あれ? もしかして、みんなが戦ってる相手は、メャニアさんのお付きの人達?」

「そうだよ!」

「じゃあ、仲間じゃないですか!」

「そうだよ! だから、早く止めろよ!」

ようやく事態を把握したサラは、両陣営の間に割り込み、自警団の面々に対して訴えかける。

「みんな、僕のためにもっと頑張ってほしいけど、仲間と争うのはやめて!」

その一言で、サラ隊はどうにか拳を収めようとしたが、メャニア隊の方はまだ納得せず、緊張した雰囲気が続いている。

「誰か、メャニアさんを呼んできてー!」

サラはそう叫んだ。部下同士は仲が悪いが、サラ自身はメャニアに対しては悪感情どころか、むしろ「頼りになるお姉さん」として好感情を抱いている。故に、トップ同士で会談すれば、こんな争いはすぐに収められるのだが、困ったことに、メャニアはこの時点では、温泉宿にて「どうしても外せない用事」に従事していたのである。

1.3. 妖精と身元保証人

「クリスティーナさん、お久しぶりです。その節は助けて頂き、ありがとうございました。いやー、ここは本当にいい村ですよね」

ビルト村の温泉宿の女中でもあるメャニアは、村を訪れた一人の女魔法師を、自身の務める宿へと案内していた。彼女の名はクリスティーナ・メレテス(下図)。アントリアの次席魔法師にして、5年前、メャニアがこの村に出現した時に、実地研修でこの村を訪れていた関係で知り合い、彼女を「無害な投影体」として認定し、この村の住人として受け入れることの安全性を保障した人物である。彼女がいなければ、メャニアは「危険な投影体」として浄化されていた可能性もあるだけに、メャニアにしてみれば、まさに「命の恩人」であった。

「そうね。私もここの温泉郷の雰囲気は気に入ってるわ」

クリスティーナは笑顔でそう答えながらも、宿屋の周囲に混沌の気配が発生していないかどうか、綿密に確認している。彼女は、この村における「危険な投影体」の出現件数増加という報を受け、アントリアの首都スウォンジフォートから、その調査のために派遣されてきたのである。だが、ここまで村の近辺の各地を調査して回ったものの、その原因は突き止められずにいた。

「この辺りは混沌濃度も低くて、投影体が頻繁に自然発生するとは考え難いのよね。この状況で本当にそんな事件が頻発しているとしたら、誰かが意図的に混沌濃度を上げているとしか思えないわ……。念のために聞くけど、この街の契約魔法師さんって専門分野が何だか、あなた知ってる?」

「時空魔法らしいです」

「うーん、じゃあ、違う、かな?」

この村の契約魔法師を犯人として疑うのは、同じアントリアの旗に集う者として、あまり望ましい発想ではない。ただ、それくらいしか可能性が思いつかないほどに、クリスティーナとしては、この状況に困惑していたのである(もっとも、彼女がその疑念を抱いたもう一つの理由としては、この村のゲルハルトを初めとするこの「モラード地方」の契約魔法師達の「出自」への偏見もあるのだが)。

「ところで、ここの温泉って、美容にはいいのかしら?」

「もちろんです。ここの温泉は美容にも健康にも良い効用があって、この湯に入った人は夢見心地の気分になって、ついつい何でも言うことを聞いてくれ……」

余計なことを言いそうになったところで、メャニアは自ら口を閉じる。現在、自分が「無害な投影体」として認定されているのは、このクリスティーナのお墨付きがあるからである。実際、メャニアには「人を傷つける能力」は殆ど備わっていない。

ただ、現実問題として、彼女が温泉宿の男性客に対して、色々な意味での「悪さ」をしていることは有名であり、彼女の存在が「村の風紀」を乱しているという声は、村人達の間からも広がっている。その一方で、彼女目当ての男性常連客も多く、村の経済的発展には寄与しているという意見もあるため、今のところは領主からも「お咎め」は出ていない。だが、もし、クリスティーナがメャニアへの「お墨付き」を取り消した場合、自分の身の安全は保障出来なくなる。その意味では、彼女としては、クリティーナの前では「無害な投影体」を演じ続けなければならないのである。

「あ、でも、ここの温泉、ヴェルノームとの新婚旅行の候補地でもあるし、その時の楽しみのためにとっておいた方がいいかもね」

「あぁ、そうなんですか、残念です〜」

「でも、なぜだか分からないけど、私の直感的に、彼とは一緒にここには来ない方が良い気もするのよね」

「えぇ〜、そんなこと言わないで下さいよ〜、大歓迎しますから〜」

メャニアにとって、クリスティーナの存在は生命線である以上、彼女の婚約者であるヴェルノームにまで対して手を出すことは、自分自身の破滅に繋がる「危険すぎる火遊び」である。そのことはメャニアも十分自覚している。ただ、理性では分かっていても、実際にヴェルノームを目の前にした時に、彼女が本能を抑えられるかどうかは、おそらくメャニア自身も分かっていない。もっとも、相変わらず微妙な国際関係が続いていることもあって、実際にこの二人の新婚旅行が実現するとしたら、随分先の話になりそうではあるのだが。

そんな中、彼女達のいる温泉宿にも、町の広場での喧騒が聞こえてくる。

「あっちで何か騒がしいみたいだけど、何があったのかしら?」

「さぁ? とりあえず、行ってみましょうか?」

こうして、ようやく二人が広場に向かうと、未だに両軍は一触即発の空気の中、睨み合いの状態が続いていた。

「あれ? 私の部隊が、一体何を?」

「お前の部隊が、またサラの部隊と喧嘩してんだよ」

フェリーニが苛立ちながらメャニアにそう告げる。

「とりあえず、何が原因か知らないけど、皆、落ち着こうね」

そう言ってメャニアが部下達を宥めると、彼等はそれまでの狂犬のような瞳から一転して、素直に彼女に従う。もはや完全に、彼女個人に飼い慣らされている様子である。

「ご迷惑をおかけしました、メャニア様」

そう言いながら、彼女の親衛隊達はおとなしく散開していく。その様子を確認しつつ、メャニアは嗜めるような口調でサラに語りかける。

「あなたも、ちゃんと自分の部下が暴走しないように、しっかり見ておかないとダメですよ」

「すみません、メャニアさん」

サラ自身は、メャニアのことは姉のように慕っている。だが、そのことが、余計に自警団の人々の「警戒心」を煽っていた。

「ダメですよ、隊長、あいつに近付いたら、痴女がうつります」

「えぇ〜、メャニアさん、いい人なのに〜」

「せめて、あと3年待って下さい」

どうやら自警団員の中では、メャニアは「未成年に近付けてはいけない存在」らしい。もっとも、それは自警団員だけでなく、村の多くの者達が似たような認識を共有していたのであるが。

1.4. 報告書と手紙

こうして、広場での喧騒がひと段落したところで、この村の筆頭文官でもあるゲルハルトは、領主の館の執務室に戻り、政務を再開する。執務室は本来、領主の仕事場の筈なのだが、基本的にフェリーニは政務に関わろうとしないため、実質的にゲルハルトの私室と化していた。

そして、この日のゲルハルトの元には、二つの「重要な書類」が届いていた。一つは、彼の部下である村の役人達からの調査報告書である。昨今の村で頻出している投影体の目撃情報に基づいて、村の近辺を調査してみた結果、村の北方に広がる山林の中から、これまで見たことのない謎の「石碑」が発見されたという。そこには「異界の文字」のような何か刻まれていたらしいのだが、一介の役人にすぎない彼等には、それが文字なのか記号なのかもよく分からない。ただ、その石碑が発見された地区は、投影体の目撃情報があった地域に近いため、そこに何らかの連関性がある可能性は十分にあるように思えた。

ひとまず、その現物を見てみないことには判断が出来ないが、一応、ゲルハルトはエーラムで異界の知識についてもある程度は学んでいるため、自分であればその文字を読むことは出来るかもしれない。仮に読めなかったとしても、その石碑およびその近辺の状況について調べてみることで、今のこの村を取り巻く投影体出没の謎を解く上での鍵になるかもしれないだろう。その意味では、この報告書は「吉報」と言っても良いかもしれない。

一方、もう一つの書類は、彼にとっては明らかに「凶報」であった。それは、彼のエーラム時代の師匠であるカルディナ・カーバイト(下図)からの手紙である。

カルディナは「裏虹色魔法師(リバース・レインボー・メイジ)」の異名を持つ教官であり、各魔法分野の「亜流」の系統を全て習得した天才魔法師として知られている。だが、彼女はその溢れる才能とは裏腹に、研究にも教育にも不熱心な「遊び人」であり、この地にゲルハルトを契約魔法師として派遣したのも、「温泉郷を訪問するための名目」を作るためであった(そして、彼以外の弟子達も、このモラード地方の観光地に赴任させられている)。

そして実際、彼女は何度もこの村を(大した用事もないのに)訪れ、すっかり温泉宿の常連客となっている。そんな彼女が、今回は(前述の通り)フェリーニの上司であるジン将軍の孫娘であるフィオナ姫を伴って、この村を訪れることにしたらしい。しかも、そのことを記したこの手紙の最後には、以下のように書き添えられていた。

「そういえばこの間、大陸の温泉街に行った時には、温泉宿には宿泊客を楽しませるための色々な歓楽施設が併設されていた。次に私が行く時までに、お前の村の宿にも、もう少し趣向をこらしておけ」

その手紙に記されていた彼女達の到着予定日は「三日後」である。たった三日で何を準備すれば良いのか、ゲルハルトは頭を抱えながらも、上記の報告書の件も含めて、ひとまずはフェリーニに一通り相談するため、彼の私室へと向かうのであった。

1.5. 行商人と学者

一方、その頃、「自警団」としての仕事に戻ったサラが、村の南方の入口へと巡回に来た時、行商人の一行が村に到着するのを目的した。その商隊を率いているのは、以前に何度もこの村を訪れたこともある、アストリッド・ユーノという名の女行商人である(下図左)。

彼女とサラは何度も面識がある。だが、この日は彼女の商隊の護衛の中に、「いつものアストリッド商隊の面々」とは異なる者達が混ざっていた(上図中列&右列)。しかも、その中の一人の「巨大盾を持った男(上図中列下)」は、サラにとって見覚えのある人物だったのである。

「あー! あの時、僕にミルクをおごってくれた人だ!」

その護衛の名はフリック。数年前、サラがこの村にたどり着く前に各地を放浪していた頃、とある村で出会った人物である。そのことを確認したサラは、思わず彼に向かって走り寄り、そのまま抱きつく。

「お前、あの時の子か!? 成長したな」

そう言って、フリックはサラの頭を撫でる。と言っても、彼の中では「8歳児が10歳児に成長した」という程度の認識なのだが。

「お兄さんも、雰囲気変わったね」

「あぁ、私も、この力に目覚めたからな」

そう言って、フリックは肩を開き、邪紋を見せる。彼は「不死(アンデッド)」の邪紋使いなのだが、以前にサラと出会った時の彼には、まだこの力は備わっていなかった。

「わぁ〜、カッコいいなぁ。僕もあるよ、それ」

そう言って、彼女は首筋を見せる。すると、そこには確かに邪紋があった。もっとも、フリックはそのことは知っていた。彼女には、数年前にフリックと出会った時点で、既にその邪紋が刻まれていたのである。

「お、なんだ? 知り合いか?」

そう言って、フリックの仲間と思しき大柄な男が首を突っ込んできた(上図中段上)。彼の名はラスティ。「竜の模倣者(レイヤー)」の邪紋使いである。

「あぁ、昔、旅先で出会った子だ。彼女も邪紋使いなんだが、彼女の邪紋は、我々のそれとは違う、『普通の邪紋』だ」

フリックがそう説明すると、サラは逆に、彼の「我々」という言葉に反応する。

「皆も持ってるの?」

そう言われた残り三人の護衛達が、それぞれの胸、左目、左手をサラに見せる。確かにそれぞれの部位には邪紋が存在し、しかもそれらの中央部には「文字のような何か」が刻まれているように見えたのだが、サラにはそれが何を意味しているのかは分からなかった(彼等四人の詳細については

ブレトランド八犬伝

を参照)。

彼女達のそんなやりとりが一段落したところで、フリック達の「雇い主」であるアストリッドが、自警団長のサラに語りかける。

「エルミナさんに頼まれた物を届けに来たんだけど、彼女は今、どこにいるの?」

「たぶん、おうちで引きこもってるんじゃないかな?」

エルミナとは、この村に住む博物学者の名である(下図)。彼女の実家であるワイズウッド家は、昔からこの村に使えてきた役人の家系であり、彼女自身も聡明かつ勤勉な才女として有名で、先代領主スバースの時代から、村の人々を助けてきた。サラにとっては、自分がこの村に来て最初に仲良くなった人物であり、今も頻繁に彼女の家には出入りしている。27歳にして独身だが、温厚で知的な雰囲気の大人の女性として、サラやメャニアの取り巻きとは異なる趣向の男性層の間では、密かに人気もあるらしい。

「じゃあ、連れてってあげるよ。僕について来て」

サラはそう言って、アストリッド達をエルミナの自宅へと案内する。アストリッドの手には一冊の本が握られ、そして、護衛のラスティは巨大な四角い木箱を持って、彼女の家へと向かった。

すると、サラの予想通り、エルミナは自宅に一人で閉じこもっていた。何をしていたのかは分からないが、サラからアストリッドを連れてきたと言われて、慌てて家の外に飛び出してくる。

「ご注文の品を届けに来ましたよ」

アストリッドがそう言って、ラスティに合図をすると、彼は背負っていた巨大な木箱を下ろす。

「ありがとうございます、アストリッドさん」

そう言って彼女がその木箱の中身を確認すると、そこには、数十本の小さなガラス瓶が入っていた。その中には、薄茶色の液体が封入されている。

「これ、飲み物?」

サラが不思議そうな顔をしてそう聞くと、エルミナは優しく答える。

「そうよ。これはね、最近エーラムで流行っている『珈琲の牛乳割り』という飲み物でね。昔聞いた話によると、異界の温泉では、お風呂から出た後でこれを飲むのが、『通』の楽しみ方らしいのよ」

「わー、牛乳入ってるなら、美味しそうだねー。一本飲ませてよ」

「そうね、あなたも日頃から頑張ってるし、一本くらいはいいかな」

「わーい、毒味毒味♪」

そう言って彼女は、ガラス瓶を一つ取り出し、その蓋となっている厚紙を爪で剥がして、その瓶を口につけて一気に飲み干す。

「これ、とっても美味しいよ! 甘くて、まろやかで、とっても飲みやすい!」

「そう。じゃあ、温泉宿に導入するように、領主様に進言してみるわね」

もともと、エルミナとしてはそのつもりで購入した品である。暫定的に導入してみた上で、評判が良ければ、追加購入を領主に提案しても良いし、場合によっては、自分達で牛乳と珈琲を調達した上で、自前で提供することも視野に入れていた。

「あと、もう一つ頼まれてたのが、これね」

そう言ってアストリッドが取り出したのは、色彩豊かな表紙の冊子である。どうやらこれは、異界の魔書をアトラタンの言語に翻訳した代物らしい。エーラムで部数限定で発行されている貴重な書籍だが、エルミナが「この村のためにどうしても欲しい」と熱望して、エーラムとの付き合いの深いアストリッドが手に入れてくれた代物であるという。

ちなみに、その冊子の表紙には「じゃらん」と書かれていた。それがこの異界魔書の言語版のタイトルである。この本自体は地球産の魔書らしいのだが、地球の言語に詳しい者達に聞いても、誰もそのタイトルの意味を解析出来なかったため、やむなくそのままアトラタンの言語で同じ音になる文字をあてはめたという。

そして、この「じゃらん」は地球における様々な観光旅行情報が掲載されている書物であり、彼女が持参したこのバージョンでは、その中でも特に「温泉宿」に関する情報が詳しく掲載されているらしい。ずっと前から切望していたこの本をアストリッドから受け取ったエルミナは、さっそく中身を確認していく。

「なるほど。この『緑の台』は、この白い玉を打ち合う遊びのための物だったのね。あと、何かしらね、この白い小さな四角い石のようなものを並べてるのは」

エルミナがそう言いながら首を傾げていると、アストリッドが横から覗き込んで説明する。

「あぁ、それは『麻雀』という玩具です。詳しく知りたければ、私が遊び方をお教えしますよ。本来は異界の特殊な鉱石を用いて作るらしいのですが、木製で代用品を作ることも可能です」

エルミナは博物学者として知られてはいるが、あくまでも「小さな村の学者さん」にすぎないため、異界に関する知識となると、さすがにエーラム御用達の行商人であるアストリッドには及ばない。だからこそ、そういった足りない知識を補っていくためにも、このような書物を手に入れることを熱望していたのである。

「あと、この衣装も面白そうね」

「『浴衣』ですね。それも、地球、というよりも、地球の中でこの魔書を生み出した国で用いられている民族衣装らしいです」

そういって再びアストリッドが解説し始めると、今度は反対側からサラが(口元に「珈琲の牛乳割り」の輪っかをつけながら)覗き込みながら割って入る。

「へぇ〜、なんか着るのが楽そうだね」

どうやら彼女も、この書物に書かれた「異界の文化」に興味を持ち始めたらしい。その様子を見たエルミナは、嬉しそうな表情を浮かべながらサラに語り始める。

「こういったアイデアがあれば、この村の温泉も、もっと盛り上がるかもしれないし、どんどん領主様に提案してみてもいいかもしれないわね。もっとも、領主様もお忙しいだろうし、どこまで協力して頂けるかは分からないけど」

「領主様なら、いつもお姫様からの手紙見てニヤニヤしてるだけだから、たぶん、暇だよ。だから、今から行ってみよう!」

過去に送られてきた手紙も肌身離さず持参しているフェリーニのことを思い出しながら、サラはエルミナの手を引っ張り、彼の元へ連れて行こうとする。エルミナは最初は少し躊躇するものの、「善は急げ」という異界の言葉を思い出し、そのまま彼女に連れられて、領主の館へと向かうのであった。

1.6. 施設増築計画

「異界の温泉宿には、このような『卓球』や『麻雀』といった遊具が配置されているのが一般的なようです。いかがでしょう? これらをこの村の温泉宿にも導入してみるのいうのは?」

領主の館に到着したエルミナは、フェリーニと謁見した上で、「じゃらん」の記事の概要について説明しつつ、彼に対してそう力説する。だが、フェリーニは、そんな彼女の説明を話半分に聞き流しつつ、フィオナ姫からの手紙を何十回も読み込んでいた。

「ゲルハルト、どう思う? 俺、今、手紙読むので忙しいんだけど」

傍に立つ契約魔法師にそう告げると、彼はやや苛立ちながら答える。

「少しは仕事をして下さい、主上」

「いやー、ここら辺の政務は全部お前に任せてたから、よく分からないんだよ」

現実問題として、フェリーニに村の経営に関する判断を求めても無駄であることは、ゲルハルトも理解していた。となると、この問題は、実質的にはほぼゲルハルトの一存で決定出来る案件、ということになる。そして、先刻の師匠からの「娯楽施設を増やせ」という手紙に頭を悩ませていた彼にとっては、これは願ってもない提案であった。果たして、それが師匠の要望に沿う内容なのかどうかは分からないが、やってみる価値はありそうである。

「分かりました。やってみましょう。ただ、問題は費用ですね……」

ゲルハルトにそう言われたエルミナは、嬉しそうな表情をしながらも、なぜか微妙に視線をそらしながら答える。

「お話を聞き入れて下さり、ありがとうございます。この村の北側の山林には、木材として活用出来そうな樹木がまだ豊富にありますので、そこから伐採してけば、『卓球台』も『ラケット』も『麻雀牌』も、どうにか自力で作ることも出来るのではないかと思います。ただ、今はその地区の近辺に投影体が出没しているという問題もありまして……」

「だそうだ、ゲルハルト」

相変わらず、やる気のない態度でフェリーニはゲルハルトに告げる。

「仕方がないですね。その投影体の問題を片付けてしまわないと」

さすがに、投影体征伐ともなると、ゲルハルト一人ではどうにも出来ない。もともと、彼の習得している「夜藍の時空魔法」は、攻撃魔法などを切り捨てた流派であり、あまり戦争や魔物討伐には向かない。

すると、ここで珍しく、というよりも、ようやく、フェリーニが重い腰を上げた。

「そうだな。それでいいんじゃないかな。色々と面白い施設が増えれば、フィオナ姫も喜んでくれるだろうし。よし、やるか!」

投影体討伐ということであれば、フェリーニにとっては、むしろ本業である。そもそも、フィオナ姫を招待することになった今、まず、この村の安全を確保するためにも、投影体を成敗する必要があることは、さすがに彼にも分かっていた。

(ようやく仕事をしてくれるのか……)

ゲルハルトが胸をなで下ろしている傍らで、フェリーニは、エルミナが先刻から、なぜかゲルハルトと目を合わせないようにしている様子が気になっていた。

(あいつ、エルミナに嫌われてるのかな?)

一方、そんな様子に全く気付いていないゲルハルトは、投影体討伐との関係から、もう一つの案件について思い出す。

「そういえば主上、実は最近、森の中で奇妙な石碑が発見されたという報告がありまして……」

ゲルハルトがそう言った瞬間、エルミナが一瞬、ビクッと体を震わせて反応する。それは本当に一瞬の出来事だったので、エルミナの傍らに立っていたサラも、ゲルハルトも気付かなかったが、この動きもフェリーニは見逃さなかった。射手としての才能にだけは定評がある彼は、人並み外れた眼力の持ち主でもあったのである。

「エルミナ、何か知らないか?」

彼女が何か隠しているのではないか、と考えたフェリーニがそう問いかけると、エルミナは淡々と答える。

「そうですね……、私もその石碑は見たことがありますが、何が書いてあるのかは分かりませんでしたし、特に危険な気配は感じませんでしたが……」

「そうか、じゃあ、危険はないな」

フェリーニは、あっさりとそう結論付ける。彼は眼力そのものには秀でているものの、その眼力で得た情報を有効に活用出来るだけの知性には欠けていた。

「……もう少し、考えるということをして頂けませんか?」

さすがに見かねたゲルハルトが苦言を呈す。

「だって、エルミナが言ってるんだから、信頼していいだろう」

「それはそうかもしれませんが……」

エルミナは、確かに評判の良い博物学者ではある。しかし、魔法師ではない以上、異界や投影体の問題に関しては、あくまでも素人である。それに「危険な気配」に関しても、常に蔓延しているとは限らない。エルミナが四六時中その石碑の近くを監視している訳でもない限り、この証言だけでは安全と言い切れない、とゲルハルトは考えていた。

もっとも、だからと言って、伐採作業を遅らせる訳にはいかない。ゲルハルトとしても、三日以内にその「卓球台」と「ラケット」と「麻雀牌」を作らねばならない以上、ここは「十分に警戒した上で山林へ軍を派遣する」ことを提案する。目的は「木材の伐採」と「石碑の調査」と「投影体の征伐」である。フェリーニもその方針には同意し、早速翌日から、フェリーニとゲルハルトが正規の駐留軍を率いて、サラ隊・メャニア隊と共に山林に出陣する、という方針で合意に至ることになった。

そして、何か不測の事態に陥った際の「知恵袋」として、彼等はエルミナにも同行を求めた。知識の絶対量としてはゲルハルトには及ばないが、まだゲルハルトはこの村に来て二年弱であり、この村で生まれ育ったエルミナでなければ分からないこともあるかもしれない、と言う判断である。エルミナもその旨を理解し、快くその方針に同意した。

「じゃあ、エルミナおねーさん、明日はよろしくね」

サラはそう言ってエルミナの手を取ると、エルミナは眼鏡越しに優しい笑顔で答える。

「えぇ。サラちゃん、怪我しないように気をつけてね」

「大丈夫、僕はビルトの村の自警団の団長だよ!」

「そうね。むしろ、私の方が足手まといよね」

そんなやりとりを交わしながら、二人は領主の館を後にして、それぞれの自宅へと帰って行くのであった。

1.7. 誘う女

一方、その頃、温泉宿で働いているメャニアは、ここ最近の「乾いた日々」にうんざりしていた。「危険な投影体」出現の噂が広まったことで、観光客数は減少し、彼女としては「男の精」に飢えた日々を送っていたのである。

無論、観光客がいなくても、この村の中には若い男性も沢山いる。だが、同じ男性ばかりでローテーションしていても面白くないし、あまり村の中で見境無く手を出しすぎると、村の女性達の嫉妬を買い、この村に居られなくなってしまう可能性もある。今の彼女としては、それは望ましくない。まだ彼女は「この村の中で一番気に入ってる男」の精を吸い取っていないのである。「彼」は今のところ、一人の「姫様」に夢中で、自分のことは眼中にないらしい。こんな状態のまま村を去るのは、リャナンシーとしての名折れである。

だからこそ、そんな今の自分の中の「乾き」を潤してくれるような「行きずりの男性」が現れるのを願っていたのだが、そんな彼女の前に、見るからに精力に溢れた一人の男性が現れた。アストリッドの護衛の一人、ラスティである。彼は温泉宿で女中として黙々と働いていたメャニアに対して、唐突にこう問いかける。

「なぁ、姉ちゃん。アンタもしかして、投影体か?」

そう言われたメャニアは、一瞬、ビクッと反応する。彼女は日頃は「人間」のフリをして生活しているため、初対面の男にいきなりその「正体」を見破られたことで、自分の過去の「様々な前科」も知られているのかもしれない、という恐怖感に襲われてしまったようである。

「え、えぇ。でも、私、クリスティーナ・メレテスさんに『無害な投影体』というお墨付きを貰っているものでして……」

「ほう、あの名門メレテス家の魔法師殿が」

「えぇ、ですから、私は本当にただの無害で無力な投影体なんですよ。そんな、人間に害を与えるような存在では……」

「あ、いや、別に、アンタをどうこうしようって訳じゃないんだ。俺は、投影体だから倒さなきゃいけないとか、そんなコト言ってる聖印教会の馬鹿共とは違う。ただ単に、なかなか面白い村だな、と思っただけさ。ガキンチョの邪紋使いが自警団長で、投影体が女中やってるなんてな」

ちなみに、聖印教会とは、混沌そのものを強く嫌う人々の集団であり、その中でも過激派として知られる(現在トランガーヌ南西部を支配している)日輪宣教団の人々は、人間に対して有害か否かを問わず、あらゆる投影体や邪紋使いや魔法師をも「討伐対象」と考えている。だが、さすがにそこまで極端な思想の持ち主は、ブレトランド全体を見ても多くはない。

「そうでしたか。ところで、お兄さん、ちょっと暇ですか?」

「ん? まぁ、暇っちゃあ暇だが……」

「どこかに遊びに行きませんか?」

「遊びに? とりあえず、俺は温泉に入ろうと思ってここに来たんだが、この村には何か他に面白い所でもあるのか?」

「そうですね……、『私の家』に来ませんか? 私、歌が得意なんですよ。ぜひ、あなたに聴かせたいと思いまして」

そう言って、メャニアは自分の中の「女」を剥き出しにしながら、艶かしい歌声を聴かせる。これが彼女の「男を口説き落とす常套手段」であった。その独特の声の揺らぎは男性の本能を激しく揺さぶり、大抵の男は、やがて気付いた時には、そのままメャニアの「身体」に吸い寄せられていってしまう。

だが、しばらく「ブランク」があったせいか、彼女の喉の調子は万全とは言えなかった。それでも、普通の男性であればあっさりと籠絡されてしまうほどの歌声ではあったのだが、ラスティはそのギリギリのところで、なけなしの理性で耐え忍ぶ。

「んー、でも今、俺、仕事中なんだよなぁ……。ここに来る前に一回競馬ですっちまって、エルバに散々怒られたところだし、また遊び歩いて問題を起こす訳には……」

どうやらラスティは、ここでメャニアに深くかかわると、何か本格的な『問題』を引き起こすことになりそうな、そんな気配を感じ取ったらしい。

「あぁ〜、そうなんですかぁ〜、じゃあ、また時間があったら、ぜひ来て下さい」

そう言いながら、メャニアは無念の想いでラスティを見送る。狙った男を籠絡出来なかった悔しさに満ち溢れていた彼女は、自分の中の「女の感性」を取り戻すためにも、そろそろ久しぶりに「本命」に手を出してみようかと考え、一人密かに妖しい笑みを浮かべながら、一通りの仕事を終えた後、領主の館へと向かうことにした。

1.8. 出発前夜

こうして、領主の館に到着したメャニアであったが、到着早々、フェリーニから「翌日の出陣計画」に自分が加えられていることを聞かされる。

「え〜、私は(男を漁るので)忙しいのに〜」

「俺だって、手紙読むのに忙しいんだよ〜」

そんな自堕落な姿勢の二人に対して、堪りかねたゲルハルトが一喝する。

「仕事しろ!」

日頃は穏便な口調の彼も、本気で怒った時は、相手が君主であろうと命令口調で怒鳴りつけることはある。彼はそれだけ言い放って、執務室から出て行った。

「仕方ない。ゲルハルトが怒るから、行こうか」

「そうね。新しい男を招き入れるためにも、温泉施設をリニューアルしないと」

「よし、じゃあ、楽しい温泉施設を作るぞ!」

こうして、ようやくフェリーニが本気でやる気を出したところで、ふと彼は、先刻のエルミナとの対話の時の彼女の態度を思い出した。

「そういえばあいつ、エルミナに嫌われてるのかな? なんか、目を合わせてもらえてなかったけど……」

そう呟いた彼に対して、メャニアは自身の中の「女の勘」に基づいて、一瞬で結論を出す。

「それはきっと、エルミナさんが恥ずかしがって、目を合わせられなくなってるんですよ。恋しちゃってるんですよ、きっと」

「そうか。よし、殺そう」

フェリーニは「自分以外の男の幸せ」が許せないらしい(ちなみに、メャニアも「自分以外の女性に男が惹かれること」は許せないタチである)。とはいえ、さすがにゲルハルトが死ぬと、自分の代わりに仕事をしてくれる人間がいなくなって困ることくらいはフェリーニにも分かる。そこで、ひとまず、彼の意思を確認してみようと考え、館を出て自宅に帰ろうとしていたゲルハルトを呼び止め、唐突に問いただした。

「なぁ、ゲルハルト、お前、エルミナのこと、どう思ってるの?」

「は?」

ゲルハルトは「君主を支える」という信念だけを心に生きてきた魔法師である。その支えるべき君主が、「このような人物」であることは、彼としては甚だ不本意ではあっただろうが、それでも今の彼の中では「フェリーニのために働くこと」が全てである。それ以外の人間に対して、特別な感情を抱くことはなかった。

「博識ですし、政務の手助けになって、いてくれて助かる存在ですが、何か?」

「いや、ちょっと気になっただけだよ。明日はよろしくな」

そう言ってフェリーニが私室に帰ると、そこにはメャニアがいた。彼女としては、まだこの館に来た「目的」を果たしていない。

「ねぇ、今日は誰と遊んでたの? どうせ、仕事はしてなかったんでしょ?」

「あぁ、ゲルハルトが優秀だからな」

「で、誰と遊んでたの?」

「いや、別に、自分の部屋に閉じこもってただけだよ」

「さっき、手紙がどうとか言ってたけど?」

「あぁ、なんか、誰かから手紙があって、その、混沌災害が増えてるとか何とか」

フェリーニは、自分がフィオナ姫の話を出すと、メャニアが不機嫌になることは知っている。だから、ここはひとまずそのことを隠しておいた方がいいと考えたようである。

「そう……、まぁ、いいわ。明日はよろしくね」

メャニアはやや不審に思いながらも、フェリーニの態度とこの場の空気から、今夜は「その時」ではないと感じ取ったようで、ひとまず今日のところは素直に帰ることにした。そして彼女が去ったのを確認した上で、フェリーニは改めてフィオナ姫の手紙を取り出し、満面の笑みで(通算約百回目の)読み返しを始めるのであった。

そして翌朝、フェリーニ、ゲルハルト、サラ、メャニアは、それぞれの部下を率いて、村の北部に広がる山林へ向けて出陣する。そして、エルミナも予定通りに彼等に同行して山へと向かうのであるが、サラやゲルハルトの目には、どうにも彼女の体調が思わしくないように思えた。率直に言って、寝不足のように見える。村を出て、山道に差し掛かったあたりでそのことに気付いたゲルハルトは、心配して彼女に声をかけた。

「エルミナさん、どうかされたんですか?」

そう言って、ゲルハルトが顔を近付けると、彼女は急に飛び跳ねるように彼から遠ざかる。

「え? あ、いや、その、だ、だ、大丈夫です、大丈夫です。全然平気ですから、はい、その、ご心配なく。本当に、大丈夫ですから、はい。ちょ、ちょっと読みかけの本があって、夜更かししてしまっただけですから」

「エルミナおねーさん、夜は早く寝なくちゃダメだよ」

そう言ってサラが抱きついてきたことで、少し落ち着いた様子を取り戻す彼女であったが、その傍らに立っていたフェリーニがサラを引っぺがす。

「こら、邪魔しちゃいけません」

「えー、くっついてただけなのにー」

そんなやりとりをしている中、突然、自分達の周囲の混沌濃度が急に高まっていくのをゲルハルトは感じる。彼がこの村に赴任して以来、村の近くでここまで高い混沌濃度を感じ取ったことはない。まるで、誰かが意図的に混沌濃度を引き上げているかのような「不自然な高騰」であった(ちなみに、混沌濃度を上げること自体は、エーラムで学んだ魔法師であれば誰でも出来る)。

そして、やがて彼等の前に、ティル・ナ・ノーグ界の住人であるゴブリンが出現する。毒刃を用いて人々を襲う魔物であり、単体としてはそこまで脅威ではないが、問題は「数」であった。十や二十という程度ではない。村の主力である四部隊を率いてきたフェリーニ達よりも、数としては彼等の方が多勢である。もし、彼等が部隊を率いていない状態であれば、間違いなく勝機がないレベルの大軍であった。

しかも、彼等と遭遇したこの地は、まだ村の近くであり、本来ならば投影体が出現するような領域ではない。明らかに「本来の自然率に反する不可思議な何か」がこの村の近辺で起こっていることは間違いなかった。とはいえ、現状ではその原因を確かめる術はない。というよりも、そもそも、そこまでの思考に至るだけの余裕がなかった。まず、今は目の前の彼等を駆逐することが先決だったのである。

「エルミナおねーさん、隠れてて!」

サラはそう叫ぶと同時に自らの身体を「獣化」させた。そして、その美しい銀色の毛並みをなびかせながら、自警団の者達を率いて、手近なゴブリン集団に襲いかかる。その鋭い爪牙の餌食となったゴブリン達は、激しく苦しみ、のたうち回る。更に、そこにフェリーニ率いる弓騎兵が後方から狙撃したことで、敵の一角はあっさりと消滅した。

それに対して、後方に控えていた他のゴブリン集団達は、最前線に立つサラの自警団に向かって集中攻撃を仕掛ける。彼等は、妖精族特有の、俗に「妖精の悪戯」と呼ばれる特殊な妖術を用いてサラ達を困惑させながら毒刃で斬りかかろうとするが、そこに、別の妖精による「悪戯」が介入し、彼等の毒刃は空を切る。同じティル・ナ・ノーグ界出身のメャニアの仕業であった。彼女は親衛隊に守られつつ、ひとまず相手の死角に回った上で、その妖力を用いて密かに特殊工作をしかけていたのである。

(「言葉が通じない相手」には、私の本領は発揮出来ないのよね……)

心の中で彼女はそうボヤく。本来であれば、彼女は先刻ラスティに使ったような「艶かしい声を用いた幻惑戦術」が得意なのだが、知性の低い怪物相手には通用しないのである。やがて、そんな彼女に対して、今度は別のゴブリン部隊が襲ってきたが、彼女は敵を翻弄しながらあっさりとその攻撃をかわし続け、全く傷を受けない。彼女は「敵を傷つける能力」には欠けているが、「自分が傷つかないように避ける能力」に関しては、サラにも負けていない。

こうして、ゴブリン達の攻撃をサラ隊とメャニア隊がギリギリのところでかわし続けていく一方で、サラの爪牙とフェリーニの弓が、着実に他のゴブリン達を葬っていく。一方、戦場で戦うことはあまり得意ではないゲルハルトの部隊にも別のゴブリン隊が襲いかかるが、彼等の毒刃が届く前に、ゲルハルト隊から先に(魔法を使わず)迎撃され、更にそこにフェリーニ隊の矢が浴びせられたことで、あっさりとゴブリン達の戦線が崩壊する。

生き残った僅かなゴブリン達はその場から一目散に逃亡しようとするが、後顧の憂いを無くすためにフェリーニ達は追撃を決行し、結局、最終的には全く犠牲者を出さぬまま、あっさりと勝利を収めた。

そして、全てが終わったところで、メャニアは皆の心を癒す歌を唄い始める。彼女の歌には、人(男)の心を惑わすだけでなく、癒す力も備わっていた。このような力があるからこそ、メャニアは(色々な意味で要注意人物であることは分かっていても)村における貴重な戦力として、重宝されているのである。

2.2. 学者の離脱

だが、そんなメャニアの歌が終わった時、ゲルハルトは一つの異変に気付いた。

「エルミナさんがいないぞ、どうした?」

ゴブリンとの遭遇戦が勃発した直後、サラは彼女に、物陰に隠れるように指示したが、その「物陰」からも彼女の姿が消えていたのである。だが、その場に残っていた足跡から、どうやら村の方に向かって逃げていったらしい、ということが分かった彼等は、すぐに彼女の後を追った。

そして当然のことながら、最も俊足な「獣化したサラ」が真っ先に彼女に追いつく。

「エルミナおねーさん、どこ行くの?」

「あ……、も、もう、大丈夫なの?」

「うん、もう平気だよ。まったく、恐がりなんだから」

サラは少し呆れたように笑いながらそう言うが、エルミナは怯えた様子のままであった。

「だって、私、何の力もないし……。あと、ごめん。やっぱり、私、一緒に行くのはやめた方がいいと思う」

「えぇ!? どうして!?」

「やっぱり、戦いになったら、私がいると足手まといだし……」

「そんなことないよ! いつだって僕が守るから!」

サラはそう言って翻意を促すが、それでもエルミナは意思を曲げようとはしない。

「大丈夫。私なんかよりも、ゲルハルトさんの方がよっぽど役に立つし。あの人がいるなら、私なんかがいなくても……」

「でも、ゲルハルトさんの仕事は、領主様のお守りだし」

どうやら、サラの中ではゲルハルトは「そういう位置づけ」であり、「村の物知りお姉さん」としてのエルミナの代わりが務まるとは考えられていないようである。

「あの人は、本当に凄い人だから。大丈夫よ、あの人に任せておけばね」

実際のところ、「村の物知りお姉さん」と「エーラムで森羅万象について学んだ魔法師」では、その知識量は段違いである。だが、それでも、この地に関することであれば、前者しか知らない情報もあるだろう。

とはいえ、危険な行為である以上、ここで彼女が尻込みするのは、サラにも理解は出来る。これまで一人で何度も森に足を運んでいる彼女が、このタイミングで(護衛兵もいる状態で)強硬に拒否するのかが、やや不自然にも思われ得る状況ではあったが、実際に投影体の大軍を目の当たりにした後である以上、それも仕方がないのかもしれない。

そして、最終的には、総責任者であるフェリーニがエルミナの意思を尊重して、彼女の帰還を認めた。既に村の入口付近にまで来ていたので、ここから彼女が帰還するのに特に護衛を付ける必要もないだろうと考えた彼等は、そのまま彼女を見送り、そして自分達は再び北に広がる山林へと足を踏み入れて行くことになったのである。

2.3. 木材と石碑

先刻のゴブリン達の襲撃もあり、警戒しながら少しずつ山林へと踏み込んでいったフェリーニ達であったが、その後は特に特に怪しい気配を感じることもなく、エルミナが言っていた「優良な木材」が生えている領域に到達した。

「では、皆さん、手分けして伐採して下さい」

ゲルハルトがそう指示すると、兵達はそれぞれに鋸を片手に伐採作業に入る。自ら率先して次々と効率良く木を切り倒していくサラを筆頭に、日頃は肉体労働に従事することが少ないゲルハルトやメャニアも、そしていつも不真面目なフェリーニも(姫様を楽しませるために)彼なりに頑張った結果、無事、計画していた新施設を作るために十分な木材が手に入った。

そして、まだ日が落ちるまで時間もあったので、件の石碑についても探索してみたところ、その木材を伐採した領域から少し奥に入ったところで、ゲルハルトが「それらしき石板」を発見する。それは、人間の身長の半分くらいの大きさであり、おそらくは何か文字が刻まれていたと思しき形跡はあったが、それが後から消されているような状態に見えた。そして、その石碑の近くには、その石碑を削ったと思しき粉末が広がっていた。

「どうやら、ここ数日の間に誰かによって消されたようですね……」

だが、その削り方(消し方)は粗く、ゲルハルトが神経を集中させて解析した結果、かろうじて、「そこに本来刻まれていたと思しき文字」をどうにか読み取ることに成功する。

そこに刻まれていた文字は「妖精界」の文字であり、その書式や装飾の形状から、どうやらこの石碑は「墓石」として設置されたものであること分かる。そして、その墓標に刻まれていたのは「スバース」と「ヴェロニカ」という男女の名であった。

この村において「スバース」と言えば、まず真っ先に思いつくのは、フェリーニによって殺された先代の領主のスバース・ハレーである。ゲルハルトは彼とは直接面識はないが、「民を省みぬ傲慢な暴君」であったと言われており、彼の統治時代を快く振り返る者はあまりいない(ある意味、前任者がそのような人物だったからこそ、今の「日頃は何もしない君主」に対しても、ビルトの民が特に不満に思うことなく、新たな領主として受け入れることが出来たのかもしれない)。

ちなみに、スバースには妻はいたが、その名は「ヴェロニカ」ではない。そして、家庭不和により、アントリアによる侵攻作戦の数年前に離婚したと言われている。その他に後妻や愛人がいたという話は聞いたことがないが、今ここにいるのは若い兵士達ばかりであり、スバースの若かりし日の女性関係についてまでは、誰も知る者はいなかった。

そんな中、メャニアだけは「ヴェロニカ」という名前に聞き覚えがあった。それは、「カリスマ痴女」として有名な伝説のリャナンシーの名である。

「メャニア、何か心当たりはあるのかい?」

「え、えぇ、そうね。私が聞いたことがあるヴェロニカという人は、伝説的な存在というか、その、カリスマ的に美しい女性だったと……」

とはいえ、メャニア自身も直接本人に会ったことがある訳ではない。そして、スバースと彼女が何らかの関係を結んでいたという話も、少なくともこの村に来てまだ5年程度の彼女は、聞いたことがなかった。

そして、この石碑の近辺には他に手がかりとなりそうなものが見つからないことを確認した上で、フェリーニが思い出したように提案する。

「エルミナなら、何か知ってるかもしれない。帰って聞いてみるか」

「今から帰還するというのですか、主上?」

「そうだな。せっかく手に入れた木材を使って、色々作らなきゃいけないし」

「頑張って、沢山のおと……、お客さんが沢山集まるような施設を作らなきゃ!」

メャニアはうっかり溢れそうになった本音を隠す。さすがに、一般兵士達もいる公の場で堂々と男漁りを宣言すると、また色々な軋轢を生みかねないということは、彼女も理解していた。

「しかし、まだ投影体に関する調査が不十分なのでは?」

「じゃあ、どうすればいいと思う? ゲルハルト」

ちなみに、現時点ではこの墓石の近くの混沌濃度は、さほど高くはない。無論、それはあくまで「現時点」での話であり、時間の経過か、もしくは何らかの「条件」が満たされることで一時的に高まる可能性は十分にあり得るのだが、だからと言って、「その時」が来るまでこの場で全軍で待機し続けるというのも、あまり現実的な作戦とは言えない。先刻は村の近くで投影体が出現していたことを考えれば、村の軍の主力をこの地だけに配置し続ける訳にもいかないだろう。

「この墓、掘ってみましょうか?」

メャニアが思い切ってそう提案する。ちなみに、先代領主スバースの墓は村のはずれにひっそりと建てられている以上、誰かが運んでいない限り、遺体はそちらに眠っている筈である。一方、投影体に関しては、一般的には「死と同時に消滅する」と言われている。メャニアとしては、この下に眠っているのが本当に「伝説のカリスマ痴女」なのか、興味が湧き始めていた。

とはいえ、さすがにここで「墓石」の下を暴くという行為には、やはり皆、抵抗がある。そんな中、フェリーニが思い出したように口を開いた。

「そういえば、昨日、石碑の話が出た時に、エルミナがビクッと反応してたから、もしかしたら彼女は何か知ってるかもしれない」

その話を聞いて、ゲルハルトが驚愕の表情を浮かべ、そして続けてフェリーニに対して怒号を上げる。

「どうしてそれを、もっと早く言ってくれなかったんですか!」

「いやー、ごめんごめん、忘れてた」

ともあれ、こうなるとやはり、まずはエルミナを問いただす必要がある、という結論で彼等は一致し、墓石はそのまま残した上で、ひとまず下山することになった。

2.4. 先代領主とリャナンシー

こうして村に帰還した彼等であったが、さすがに全員でエルミナの所に詰問に行くのは、彼女の態度を硬化させるであろうと考え、彼女と仲の良いサラと、リャナンシーおよび妖精界に関する知識を持つメャニアの二人に向かわせることになった。本来であれば、ゲルハルトの方が適任のようにも思えたが、彼女がゲルハルトに対して警戒(?)しているような素振りを見せていたため、ここは彼女達に任せた方が無難であろうと判断したのである。

そして、サラとメャニアがエルミナの家を訪問すると、彼女は快く二人を迎え入れた。そしてメャニアは、山林で発見した石碑の件について彼女に伝えた上で、単刀直入に彼女に問いかける。

「ヴェロニカさんという方について、ご存知ですか?」

すると、彼女は少し間を開けた上で、何か思い出そうとするような素振りを見せながら、静かに答える。

「どこかで聞いたことがあるような気はしますが……」

その答えが本当なのか嘘なのか判断に迷ったメャニアは、更に直球で彼女に鋭く切り込む。

「そういえば、フェリーニ様から、昨日、この話をした時に、あなたが怯えるような素振りを見せていた、と聞いたのですが……、もしや、何かご存知なのですか?」

「……さて、どの話の時でしたっけ?」

エルミナは小首を傾げながらそう答えるが、メャニアの目には、その様子がやや挙動不審なように見えた。すると、メャニアが「次の一手」を考えている間に、先にエルミナの方から逆に切り込んできた。

「あなたは、何かご存知なのですか?」

エルミナは、メャニアがリャナンシーであることは知っている。その彼女が、このタイミングであえてメャニアにそのことを聞いてきたということは、やはり、彼女は「ヴェロニカ」の正体について知っているのかもしれない。無論、ただの深読みの可能性もあるが、ひとまずこの場で隠しても仕方がないと判断したメャニアは、素直に答える。

「私達の一族の伝説的な女性に、その名を持つ人がいる、という話を聞いたことはあります。私達はその人のことを『カリスマ痴女』と呼んでいました。その石碑に刻まれた人と、同じ人かどうかは分かりませんが」

「カリスマってことは、すごい人だったんだよね!?」

ここで、今まで黙っていたサラが、目を輝かせて興味津々な表情を浮かべるが、さすがにメャニアもそれ以上の説明は不適切だと思ったのか、苦笑いでごまかす。すると、今度はサラがエルミナに訴えかけた。

「エルミナお姉さん、お願い。その人のことが分かれば、山林の投影体のことが分かるかもしれないんだ」

そのまっすぐな瞳を目の当たりにしたエルミナは、少し迷ったような表情を浮かべつつ、サラに向かってこう告げた。

「……ごめん。サラちゃん、ちょっと、外に出てくれないかな?」

そう言われたサラは、不満そうな表情を浮かべながらも、素直に従った。大人には、大人にしか話せない事情もある、ということは、彼女も子供ながらに理解していたのである。

そして、彼女が家の外に出たのを確認した上で、エルミナは静かにメャニアにこう告げた。

「その墓石に刻まれているヴェロニカという女性は、おそらく、あなたが知っている人と同一人物です」

「では、なぜ、その人とこの村の領主が同じ石碑に?」

「ヴェロニカはかつて、この村に現れ、先代の領主様と恋仲になったと言われています」

「それって、今の私と全く同じ状況じゃないですか!」

「……やっぱり、『あなたも』そうだったんですね」

どうやら、メャニアがフェリーニを口説こうとしていることは、なんとなくエルミナにも見透かされていたようである。リャナンシーが際限なく男を求めるのは妖精としての彼女達の本能であるが、彼女のフェリーニに対する視線は、ただの本能や好奇心ではなく、本気の恋心であるようにエルミナには見えた。そしてそれは、彼女が知る「スバースとヴェロニカの物語」と似ているようにも思えたのである。

「ヴェロニカは、スバース様にだけは、本気で心を許していたようです。ただの『リャナンシーとしての遊び』ではなく」

「……彼女が亡くなった原因は?」

「諸説あります。殺されたとも言われていますし、自らこの世界を去ったとも言われています。あなたがた投影体は、何かをきっかけにこの世界から消失することもあるらしいですしね」

「その墓石と投影体との関係について、何か心当たりはありますか?」

「分かりません。私は、あの墓石の近くで投影体を見たことはないので」

彼女の言っていることが、どこまで真実なのかは分からない。ただ、少なくとも、まだ彼女が何かを隠しているようにメャニアには思えた。

「どうして、そのことを最初から言ってくれなかったんですか?」

そう問われたエルミナは、単刀直入に答える。

「こんな『大人の話』を、サラちゃんには聞かせたくなかったからです」

確かに、それはそれでもっともらしい理由ではある。ただ、果たして本当にそれだけが理由なのか、この時点ではまだメャニアには判断がつかなかった。

2.5. 混沌の「匂い」

その頃、外で待っていたサラの前に、一人の女性が現れた。アストリッドの護衛の一人であり、サラにとっては「知人(フリック)の知人」に相当する、双剣使いのエルバである。

「例の学者先生の家ってのは、こっちでいいのかい?」

「そうだよ。でも、何の用なの?」

「いや、私等も、ちょっと今、ある『使命』を背負っててね。まぁ、そう言うと、ちょっと大袈裟に聞こえるかもしれないけど、とりあえず、あの博識そうな先生に、この機会に色々聞いてみたいと思ってさ」

彼女が言うところの「使命」とは何なのか、サラは興味があったが、今はそのことについて掘り下げるべきではないように思えた。彼女の幼い頭で、これ以上ややこしい話を抱え込むのは難しいということは、彼女も本能的に分かっていたようである。

「そっか。でも、今はダメだよ」

「あぁ、先約がいるのか。なら、仕方ない。それにしても、珍しいよな、邪紋使いでありながら、学問にも精通してるなんて。私の周囲の邪紋使いは、基本的に、あまり頭は回らない奴が多いからね。私も含めて」

エルバが自嘲気味にそう言ったところで、サラは不可思議な表情を浮かべる。

「エルミナおねーさんが、邪紋使い……?」

「え!? 違うのか!? いや、まぁ、確かに、普通の邪紋使いとは、ちょっと違う気はしたんだけど、そもそも私達自体が『普通の邪紋使い』じゃないらしいからな」

怪訝そうな顔で見つめるサラに対して、エルバは少し困った顔をしながら、説明を試みる。

「私達は、話すとちょっと長くなるんだけど、混沌の『匂い』を嗅ぎ分けることが出来るんだよ。だから、邪紋を見せてもらわなくても、あんたが『邪紋使い』であることは分かったし、ここの温泉に勤めている金髪の彼女が『投影体』だってのも分かる。で、あの学者先生からも、確かに混沌の力を感じたんだ。ただ、それが投影体ほどの強い力ではなかったから、てっきり、邪紋使いなんだろうと思ってたんだが……」

「おねーさんに、そんな力が……?」

「あ、いや、確かな話じゃない。ただ、私等のこの『嗅覚』は、外れたことはないんだ。そして、私達四人は全員、あの先生から『混沌』の匂いを感じ取ってる」

いきなり見ず知らずの人にそう言われて、それをそのまま信じる道理はない。ただ、サラの直感的に、エルバが嘘を言ってるようには見えなかった。もっとも、彼女自身の勘違いという可能性もある以上、どちらにしても、そのまま信用出来る訳ではない。

「あれ? もしかして私、言っちゃいけないことを言ってた? だとしたら、このことは突っ込まない方がいい話なのかもしれないな。まぁ、とにかく、大人には色々あるんだよ」

そう言って、エルバはひとまず去って行った。サラとしては、エルミナが自分に隠し事をしているとは思いたくない。しかし、現に今、サラはエルミナの家の外に出されて、家の中ではサラに言えない「秘密の会話」がなされている。この状態では、彼女がまだ何か他にも隠しているのではないか、と疑ってしまうのも仕方がない。

そして、なかなかエルミナとメャニアの会話が終わらないことにしびれを切らした彼女は、思わず家の外から扉を叩きつつ、大声で叫んだ。

「ねーねー、おねーさん、さっき言ってた『ちじょ』ってなーにー?」

この声が聞こえたエルミナは、さすがに家の外でそんなことを言われるのも困るので、話を切り上げて、サラを中に入れる。すると、サラは訝しげな表情を浮かべながら、エルミナに問いかけた。

「おねーさん……、僕に、何か隠してる?」

「そうね、全てを話している訳ではないわ。話さない方がいいこともある。だから、その『痴女』という言葉は、もう忘れて」

彼女が言うところの「話さない方がいいこと」とは、本当にそのことだけなのか、サラもメャニアも確証は持てなかったが、ひとまず、この時点ではこれ以上は踏み込めなかった。

「……そうね、とりあえず、あと何年かしたら、あなたも分かることになるわ」

この場はエルミナに話を合わせた方がいいだろうと思ったメャニアは、そう言ってこの場を切り上げることにする。そして、サラも素直にこの場は彼女に従った。

「おねーさんが僕に何を隠していたとしても、僕はおねーさんの味方だからね」

「また、何か分かったら教えて下さい。この村の平和のためにも」

そう言って、二人は去って行く。その二人の言葉を胸に刻みつけながら、エルミナは複雑な表情を浮かべつつ、静かに扉を閉じた。

2.6. 合流と迷走

こうして、サラとメャニアがエルミナと交渉している間に、ゲルハルトとフェリーニは、来訪者の歓迎のための準備を進めていた。

ゲルハルトは、伐採してきたばかりの木材を用いて「卓球用ラケット」を作り上げる。正確な設計図は存在せず、「じゃらん」に掲載されている(写真を模写した)絵に基づいて作っているため、どこまで正しく出来ているのかは分からないが、ひとまず「握って、球を打ち返すこと」くらいは可能な状態にまで仕上げることに成功した。

一方、フェリーニはアストリッドから購入した「東洋の布」を用いて、「浴衣」を作っていた。庶民出身であるが故に、若い頃は破れた自分の服も手縫いで直すことが当然の環境で育っていた彼には、最低限度の裁縫技術が備わっていたようである。そして、自分の手製の浴衣をフィオナ姫が着る姿を妄想しながら縫い続けた結果、その思いが実ったのか、予想外の高品質の浴衣を次々と完成させていくのであった。

だが、その浴衣を最初に着たのは、フィオナでもカルディナでも無かった。エルミナの所から戻ってきたメャニアが、勝手にその完成した浴衣を拝借して、胸元を軽くはだけさせた状態で着流しながら、フェリーニとゲルハルトの前に現れたのである。だが、フェリーニがそれに対して何かを言う前に、メャニアは報告を始める。そうなると、彼等としては黙ってその話を聞く方を優先せざるを得なかった。

そして、彼女が一通り話を終えると、今度はサラが逡巡しながらも口を開く。

「アストリッドさんの護衛の人が言うには、エルミナおねーさんは、僕と同じ邪紋使いなんだって」

それを聞いたメャニアは、困惑した表情を浮かべつつ、同じ「アストリッドの護衛」の一人であったラスティが、自分のことを一目見ただけで「投影体」を見破ったことを思い出す。彼等が何者なのかは分からないが、あながちデタラメでもないように彼女には思えた。

「やっぱり、あの人はまだ何か知ってる気がするわね。後からもう一度、話を聞きに行った方がいいかも」

「エルミナおねーさんが隠しているのには何か理由があると思うから、傷つけないようにね」

一方、その話を聞いたフェリーニとしては、やはり、「彼女がゲルハルトを避けていたこと」が、どうしても気になる。

「ゲルハルト、何か知ってるか?」

そう問われたゲルハルトだったが、正直、彼としては何も思いつかない。そして、彼にとってエルミナは、貴重な「信頼出来る仕事仲間」なので、あまり深く踏み込んで、彼女との関係を悪化させたくない、という思いもある。

「ところで、墓石の文字が削られてる理由については?」

「あ、聞き忘れてた。次に行った時には聞いてみるわ」

フェリーニにそう言われたメャニアはそう答えたものの、実はそれ以前の問題として、そもそもなぜ彼女が「石碑」の話を聞いた時に怯えたような反応をしたのかについても、ごまかされたままである。これまでに集めた情報から、色々な可能性が考えられるが、それらの仮説にしても、まだ現時点ではどれも「正しい」とも「間違っている」とも確信出来ない状態であった。

「とにかく、フィオナ姫が来る前になんとかしなくちゃ」

フェリーニがそう言うと、メャニアは表情を一変させる。

「え? なにそれ? 聞いてないんだけど?」

実際、言ってない。フェリーニが珍しくやる気を出している原因が、「明後日、フィオナ姫が来るから」という理由だということを、彼女は聞かされていないのである。フェリーニとしては、このことをメャニアに話すと面倒な事態になるかもしれないと思って、あえて当日まで彼女には黙っていようと考えていたようだが、ついうっかり本音が出てしまったようである。

そして、これを聞いたメャニアは、途端にやる気を失った。彼女にとってフィオナ姫は、最大の「恋敵」なのである。

「てか、こんな時に来てもらうのはやめてもらいましょうよ。今は危険な状態だし。姫にはお帰り願いましょう」

「大丈夫だよ、森には何も出なかったじゃないか」

そう言って二人は口論を始めるが、さすがにメャニアとしても、今から姫の来場そのものを阻止するのが難しいことは分かっていた。こうなると、彼女に残された道は、全力で「二人の時間」を邪魔することである。「悪戯好きの妖精」としての彼女の真価が今、試されようとしていた。

2.7. 前日の準備

そして翌日、ひとまず「明日の接待の準備」を先に終わらせたいと考えていたフェリーニとゲルハルトは珍しく意気投合し、昼までの時間を使って、「卓球台」と「麻雀牌」も無事に完成させる。どちらも、さすがに『じゃらん』に掲載されていた「本物」に比べると、多少「いびつな形状」になってはいるが、それでも、「素人の遊び」で用いる程度であれば、十分に楽しめそうな完成度であった。

その上で、思ったより早く完成させた時間に余裕が出来たフェリーニは、「混浴用の小型浴場を作りたい」と提言するが、あっさりとゲルハルトに却下されてしまう。やむなく彼は、フィオナ姫の泊まる予定の部屋を、彼女が好きそうなファンシーな装飾で飾り立てることで、少しでも彼女が快適に過ごせる環境を整えることに従事するのであった。

一方、メャニアは姫よりも自分が優位に立つために、自分専用の「より露出度の高い浴衣」を作ろうとしたが、失敗に終わる。どうやら、妖精界の衣服と、地球の衣服では、色々と勝手が違いすぎて、やり方を間違えてしまったらしい。

そんな中、アストリッドはゲルハルトに対して、無責任に新たなアイデアを提示した。

「ねぇ、この本の一番最後に載ってる『温泉卵』ってやつ、作ったら美味しそうじゃない?」

「なるほど。確かに、この温泉郷の『目玉』となるような食べ物は必要ですね」

「『卵』だけに、ね」

そんなやりとりの後、ゲルハルトとサラが試行錯誤を重ねた結果、どうにか無事に完成する。そして、サラがその卵をエルミナの所に届けに行った。

「まぁ、これが、『じゃらん』の最後に載ってた卵なのね!」

「うん、村の新名物だよ」

そう言って胸を張るサラに対して、エルミナは申し訳なさそうな表情を浮かべる。

「本当は、こういう時に私がもっと皆の役に立てればいいんだけど、所詮、私の知識なんて、ゲルハルトさんには敵わないもんね」

そんな彼女の力無い様子を心配したサラが、元気付けるためにその卵をエルミナに差し出そうとするが、エルミナはそれを笑顔で断る。

「大丈夫。それより、ゲルハルトさんに食べさせてあげて。あの人はいつも激務で忙しいし、この村に必要なのは、私じゃなくて、あの人だから……」

「ねえ……、もしかして、ゲルハルトさんに嫉妬してるの?」

「嫉妬か……。そうなのかな? そうなのかもしれないし、むしろ、『この気持ち』が『ゲルハルトさんへの嫉妬心』だと言うのなら、そういうことにしておいた方がいいのかもしれないわね」

エルミナは、遠い目をしながら、独り言のように、自分に言い聞かせるように、そう呟いた。その様子から、サラはエルミナがゲルハルトに対して「何か特別な想い」を抱いていることを薄々察する。しかし、まだこの時点では、サラはその想いの正体について、確信は持てずにいた。

そして翌日、遂にビルトの村に、フィオナとカルディナが到着した。さっそく、フェリーニがゲルハルトを伴って、満面の笑みで二人を出迎える。

「フィオナ姫、ようこそ、我が村へ。これから私が姫を極上の温泉宿にご案内させて……」

ここで、突然横から現れたメャニアが割って入ろうとする。

「フィオナ姫様、その前にお話が……」

しかし、その動きを察知していたフェリーニは、メャニアを姫に近付けさせるのを絶妙なポジショニングで阻止する。

「悪いね、メャニア、それはまた後で頼むよ」

「…………主君、あなたは色々と忙しいのでは?」

「主君? なにそれ?」

売り言葉に買い言葉とはいえ、このあまりにもヒドい言い分に、今度はゲルハルトが横から口を挟む。

「……さすがに、今の一言は看過出来ませんよ」

「大丈夫。残ってる仕事は後でちゃんと真面目にやるから」

そう言って、フェリーニはフィオナ姫を連れて温泉宿へと向かう。彼が真面目に仕事をする筈などない、ということは分かっていたゲルハルトも、来客の前でこれ以上見苦しい口論をする訳にもいかないと思い、そのまま二人を送り出す。

「今の、その、随分と艶やかな服を着ていらっしゃった方は、ご側近の方なのでしょうか?」

フィオナ姫は、不思議そうな顔をしながらそう問いかける。ちなみにメャニアの服に関しては「艶やかな服」というよりは、「ほぼ全裸の服」と言った方が適切である。

「えーっと、多分、あの人は『気にしちゃいけない人』です」

そんなやりとりをかわしつつ、二人が去って行くのを横目に見ながら、今度はカルディナが、その場に残ったゲルハルトに問いかけた。

「私の手紙は、ちゃんと届いているか?」

「はい」

「では、ちゃんと趣向を凝らした『もてなし』をしてくれるんだろうな?」

「それはもう。行商人から、異世界の文化を教えて頂き、温泉街にぴったりの娯楽を取り揃えて参りました」

「ほう、それは楽しみだ」

そう言いながら、カルディナはゲルハルトに連れられて、まずは「卓球部屋」へと案内されるのであった。

3.2. 接待開始

「フィオナ姫、こちらでございます」

そう言って、まずは彼女を(自身の手でファンシーにデコレーションした)客室へと案内しようとするフェリーニであったが、そんな二人を密かに遠方から見ていたメャニアが、妖精の力を使って妨害しようとする。だが、その目線に気付いたフェリーニは、逆に彼女に対して激しい視線で訴えかける。

(邪・魔・す・る・な!)

その目力にたじろぎ、思わずメャニアはその「悪戯の手」を止める。まがりなりにも、フェリーニは「聖印」の力を持つ君主である。まだ若いながらも、本気になった時には「目力」だけで部下を従わせるだけのカリスマは持ち合わせていた。もっとも、「こういう時」くらいしか本気にならないのが問題なのだが。

*

一方、その頃、カルディナは浴衣に着替えて、ゲルハルトと卓球を楽しんでいた。

「ほうほう、なるほど。これは楽しいな」

二人とも、卓球自体が初体験なので、ひとまずは素直に「相手のいるところ」に向かって打ち合う、典型的な「温泉卓球」を堪能していた。自分が苦労して伐採し、裁断し、加工して作った卓球台とラケットで師匠が満足してくれて安堵したゲルハルトの表情も、自然に緩む。

そんな中、ゲルハルトは少し離れたところから、誰かが自分を見ているような視線を感じ取った。ラケットを振りながらチラリと一瞬そちらに目を向けると、そこからエルミナらしき気配を感じ取る。

(なぜ彼女がここに……?)

その意図を全く理解出来ずに困惑したゲルハルトは、集中力を乱して空振りしてしまう。すると、カルディナはひとまず満足したようで、汗で乱れた髪をかきあげながら、動きすぎて着崩れた浴衣姿のまま、ゲルハルトに近づいてきた。

「よし、じゃあ、そろそろ一緒に風呂に入ろうか」

そう言って、カルディナはからかうような表情を浮かべながら、ゲルハルトの腕を握り、自分の胸に押し当てながら、風呂場へと向かおうとする。彼女が言うところの「一緒に風呂に」という言葉が、どのレベルの行為を意味していたのかは分からないが(ちなみに、この温泉宿に「混浴」用の浴場がないことは、カルディナも知っている)、この瞬間、遠くで「誰か」が走り去っていく音が聞こえる。しかし、この時点においてもまだ、ゲルハルトは「この状況」の意味を理解していなかった。

3.3. 隠しきれなくなった想い

そんな中、偶然、この場面を目撃してしまった人物がいた。サラである。彼女は、何か自分にも出来ることはないかと思い、温泉宿の中を散策していたのである。幸か不幸か「ゲルハルトとカルディナの仲睦まじい(ように見えなくもない)姿を見て走り去ろうとするエルミナ」を目の当たりにしたサラは、すぐに彼女に追いつき、その腕を掴んで足を止めさせる。

「エルミナさん、どうしたの?」

「な、な、な、なんでもないのよ。本当に、なんでもないから」

頬を紅潮させつつ、涙目になっているエルミナの様子から、さすがに「女」としてはまだ幼いサラも、彼女の「気持ち」を理解した。

「エルミナさん、ちょっとそこで待ってて」

そう言ってサラは、カルディナによって脱衣場へ連れて行かれようとしていたゲルハルトの元へと走って行こうとする。

「ま、待って。サラちゃん、もういいの。いいのよ。私はもう、この村にいるべきじゃ……」

「大丈夫。多分、ただの勘違いだから!」

そう言って、サラは一目散にゲルハルトの後を追おうとしたが、この時、エルミナの周囲の混沌濃度が、ほのかに上がっていた。そのことにサラは気付いていたが、今はそのことよりも、まず「彼」をこの場に連れて来ることで頭が一杯であった。

「魔法使いさん、ちょっと待って下さい!」

一目散に駆けつけた彼女は、すぐに二人に追いつき、カルディナに向かってそう叫んだ。さすがに「猫の獣人」の脚力は伊達ではない。

「ん? なんだ?」

「お弟子さんを貸して下さい!」

そう言われたカルディナは、一瞬、キョトンとした表情を浮かべた上で、急にニヤけた表情になる。

「なんだ、ゲルハルト、やっぱりお前、『年上はダメ』なのか。そうかそうか、どおりで、この私がいくらからかっても、全然反応しなかった訳だ。なるほど、お前、『そっち側』だったんだな。それなら仕方ない。そういえばお前、エーラムにいた頃も、フェルガナんとこのユニスと仲が良かったっけな」

ちなみに、「ユニス」とは、ゲルハルトと同時期に生命魔法科に所属していた魔法師である。ゲルハルトから見て10歳下の少女であり、実年齢で言えば、サラよりも一つ下なのだが、外見年齢的にはサラの方が更に幼く見える。

「い、いや、違いますよ。私、別にこの子ともユニスとも何も……」

「別に構わんぞ、そこのちっこいの。こいつが気に入ったなら、煮るなり焼くなり、好きにしてくれればいい。放っといてもこいつは自分からは何もせんからな。何をしてもかまわん。親代わりの私が許す」

実際のところ、カルディナはゲルハルトの「義母」という立場でもある。ただし、実際に面と向かって弟子達から「母上」と呼ばれると、彼女は激昂する。

「いや、そういう訳じゃないんですけど……、とりあえず、借ります」

サラはそう言って、力付くでゲルハルトを連れて、エルミナの所に戻る。一応、エルミナは戸惑いながらも、その場でサラが来るのを待っていた。そして、ポカンとした顔で連れて来られたゲルハルトを目の前にして、彼女の表情は更に紅潮し、シドロモドロな態度のまま、突然、謎の「弁明」を始める。

「あ、いや、あの、ごめんなさい。本当に、本当になんでもないんです。私が勝手に想っていただけというか、その……」

エルミナは自分でも何を言っているのか分からないまま、涙目を浮かべつつ取り乱す。その様子を見たサラが、ゲルハルトを怒鳴りつけた。

「ゲルハルトさんが泣かせたんだよ!」

「はぁ!? 私が一体何を!?」

そして、彼女の周囲から、激しい混沌の気配が高まり、そして彼女の周囲に四匹の「ブラックドッグ」が出現する。彼等もまた、ゴブリンやリャナンシーと同じ妖精界の住人である。だが、人類への脅威という意味では、ゴブリンとは比べものにならぬほどに強力な存在であった。

「え? なに? 何が起きたの!?」

エルミナは、自分の周囲で起きている事態にただひたすら混乱する。そして、ブラックドッグ達の戦意は、彼等が取り囲むエルミナではなく、なぜかゲルハルトとサラに向けられていた。

*

その頃、フェリーニはフィオナ姫を「浴室」へと案内しようとしていた。

「フィオナ姫、ぜひ一緒に温泉に……」

だが、そこで再びメャニアが割って入る。

「ダメですよ、フィオナ姫。あなたは『この国のみんなのもの』なのですから、特定の誰かと過度に仲良くしては、他の人々が悲しみます」

「邪魔すんじゃねーよ、お前!」

そんなやりとりを繰り返していた最中、宿の中の少し離れた場所から、フェリーニとメャニアは混沌の気配を感じ取った。

「フィオナ姫、危険な気配を感じます。ここで待っていて下さい。私が行って、鎮めて参ります」

先刻までのデレデレした表情から一変したフェリーニは、「領主の顔」になって、フィオナ姫にそう伝えた。そんな彼の表情を横目に見ながら、今度はメャニアが口を開く。

「では、私もここに残って……」

「ダメだ! お前は一緒に来て働け!」

「えぇ〜、私、戦いでは役に立ちませんよ〜」

そう言って渋るメャニアの首根っこを引っ張りながら、フェリーニはフィオナに一礼する。

「分かりました。フェリーニ様、どうかご武運を」

「すぐ戻ってきますね、姫様!」

フェリーニは笑顔でそう答えて、メャニアを伴って、その「混沌の気配」の方向へと走り去って行く。フィオナは、そんな彼等の姿を心配そうに見送るのであった。

3.4. 温泉災害

だが、彼等が到着する前に、無情にもブラックドッグの中の一匹が、ゲルハルトに向かって襲いかかっていた。魔法師である彼には、その鋭い牙を避けられるような戦闘技術などある筈もない。

「ゲルハルトさん!」

エルミナがそう叫んだのとほぼ同時に、ブラックドッグの鋭い牙はゲルハルトの身体を貫き、深手を負った彼の身体から激しい鮮血が飛び散る。

「いやー! やめてー!」

そんなエルミナの絶叫が響き渡ると、その声にブラックドッグ達は一瞬反応したような素振りを見せた上で、残りの三匹は、サラに向かって突撃した。サラは必死にその攻撃をかわそうとするも、その中の一匹の牙はかわしきれず、彼女もまた深い傷を負う。もし、同じ一撃がもう一度彼女に突き刺されば、その段階で彼女は瀕死状態に追い込まれていただろうが、獣化したサラは研ぎ澄まされた爪で敵の急所を狙いつつ、ギリギリのところで奮戦していた。

そして、ゲルハルトが自力で自分の傷を魔法で癒しつつ、なんとか応戦しようとしているところで、ようやくフェリーニとメャニアが到着する。

「おい、お前ら、やめろ! 温泉を壊すな!」

温泉宿の屋内で発生した戦闘に対して、思わずフェリーニはそう叫んだ上で、弓を放ってブラックドッグの動きを牽制しようとするが、彼等はその弓の制止を振り切って特攻してくる。

一方、メャニアは得意の歌で、皆の精神力を回復させつつ、サラの周囲にまとわりつくブラックドッグに対して、『悪戯』の力を用いてサラへの攻撃を妨害する。

そして、そのサラの周囲に結集した三体のブラックドッグに対して、フェリーニが持てる全ての聖印の力を込めて、光の矢を浴びせた結果、その圧倒的な威力の前に、三匹のうちの二匹はあっさりと消滅する。日頃は昼行灯(どころか、完全な役立たず)のフェリーニだが、弓術一つで庶民から領主の座にまで上り詰めたその実力は、誰も疑う余地もないほどに一線級であった。

そして、残った二匹うちの片方はサラの猛攻によって撃破されたものの、残りの一匹がサラやフェリーニに対して激しく襲いかかる。ゲルハルトは魔法で彼等の傷を癒しつつ、茫然自失としているエルミナに駆け寄った。

「気をしっかり持って下さい!」

その声で、ようやくエルミナは自我を取り戻す。そして、残った一匹に対しても、サラがメャニアの支援を受けて全力の一撃を叩き込んだ結果、見事に殲滅に成功する。だが、その一撃があまりにも強力すぎて、その威力は建物の床を貫き、そのまま地中深くにまで激しい衝撃波が到達した結果、その地中の奥底から突然、強烈な水流が地上に向けて吹き出てきた。

「こ、これは、新たな源泉!?」

その水流は辺り一面に広がり、温泉宿の一部は半壊状態に陥ってしまう。そんな中、ようやく事態を把握したエルミナは、激しい自責と憔悴の表情を浮かべながらも、自分の中で一つの「覚悟」を固めるのであった。

「私は、この村の先代領主スバースと、『カリスマ痴女』と呼ばれた伝説のリャナンシー・ヴェロニカの間に生まれた娘です」

全てが終わった後、エルミナは皆の前でそう語った。彼女曰く、エルミナを産んだと同時にヴェロニカはこの世界から消滅し、当時はまだ妻帯者であったスバースは、産まれたばかりの彼女を、信頼出来る部下であったワイズウッド卿の養女として育てさせることにした。ただし、スバースは自分が彼女の父親であることは密かに伝えており、暴君と呼ばれた彼も、「本気で愛したヴェロニカの忘れ形見」であるエルミナに対してだけは、優しい声をかけることもあったという。

そしてエルミナは、戦死後は誰からも見向きもされなくなった墓中のスバースを不憫に想い、密かに墓から遺骸を掘り出し、彼女の正体を知るワイズウッド家の使用人の人々と共に、「かつてヴェロニカがこの世界に出現した場所」と言われていた山林へと移送し、自分が持っていた「母の形見」と共に、改めて埋葬したのだという。墓石の名を妖精界の文字で書いたのは、普通の人が見ても読めない状態にすることで、その存在をカモフラージュしようとしたためであった。

「黙っていたことは、本当に申し訳ございません。私は、怖かったのです。私の正体が知られた時、私の居場所がこの村から無くなってしまうことが……」

スバースの娘であることはともかく、「かつて領主を誘惑した投影体」の血を引いているエルミナは、村にとっては、少なくともメャニアと同程度には「警戒すべき対象」であることは事実だろう。そして、投影体としての力を持つが故に武官として村に貢献することも出来るメャニアに対して、エルミナにはメャニアのような力は備わっていない。その意味でも、あえて危険を背負ってまで村で抱え込むべき人材なのかどうかは、微妙なところである。

そして、ゲルハルトやメャニアが今回の調査隊に加わると聞いて、墓石をそのままにしておくと、その文字を彼等に解析されてしまい、そこから調査を進められることで、いずれ自分の正体が発覚してしまうのではないか、ということを恐れた彼女は、調査隊が出陣する前日の夜に一人で山林に赴き、自分が作った石碑の文字を自分で削り消そうとした。だが、夜の月明かりの下では「完全に消えた」と思っていたその文字も、日光の下ではゲルハルトの目を逃れることは出来なかったようである。

「結果的にこのような騒ぎを起こしてしまった以上、もう私にはここにはいる資格はありません。もちろん、咎人として裁いて頂いても結構です」

エルミナはそう言い切るが、実際のところ、彼女の周囲に投影体が出現したことは、彼女が意図的にやったことではない。そして、幸か不幸かこの村に滞在していた「エーラムの高等教員」であるカルディナと、「アントリアの次席魔法師」であるクリスティーナに「この状況」を説明した上で分析を依頼した結果、二人とも、ほぼ同じ結論を導き出した。

おそらく、エルミナの身体に流れる、「カリスマ痴女」としてのリャナンシーの血が、何らかの理由で彼女の気持ちが高揚した時に、無意識のうちに騒ぎ出し、そして妖精界の住人達を招き入れてしまっているのではないか、というのが、彼女達の見解である。実際、ヴェロニカには「雄(牡)でさえあれば、言葉が通じない相手であっても魅了するほどの痴女力があった」という伝説もある(もしかしたら、5年前にメャニアがこの村に出現したのも、彼女の「ヴェロニカの血」への本能的な憧れが引き起こした現象なのかもしれない)。

もっとも、その「気持ちの高揚」が何を契機に発動するのかは分からない。ただ、あの墓石の近くで投影体が数多く出現していた件に関しては、おそらく、エルミナがその墓石に何度も足を運び、その場で亡き両親への想いを募らせたことが、その周辺での混沌濃度を不安定にさせたのではないか、と推測出来る。

そして、もともと混沌濃度が低い筈の村の近辺、更には村の宿屋の内部において、今回のような事態を引き起こすことになった「気持ちの高揚」の正体については、彼女自身はもちろん、この場にいる大半の者達が理解していた。そう、その原因となった「張本人」以外は。

「さて、何が原因だと思う、ゲルハルト?」

「何なんでしょうね、ゲルハルトさん?」

フェリーニとメャニアが囃し立てるようにゲルハルトを問い詰めようとするが、彼自身は全く予想がつかないまま、「それ以前のレベルの逡巡」を抱え込んでいた。

彼は「混沌」そのものを嫌う。だからこそ、混沌そのものであるメャニアに対しては(それだけが原因ではないだろうが)いい印象は持っていないし、エルミナの身体に「混沌の血」が流れていると知ったことで、彼女に対して強い忌避感が生まれていることは事実である。そして、彼女をこのまま村に住まわせ続ければ、再び今回のような混沌災害が起きる可能性は十分にある。

だが、彼にとってエルミナは「仕事をしない君主」「幼すぎる自警団長」「男遊びしか頭にない女中」という、厄介者揃いのこの村における、数少ない「信頼出来る同志」なのである。ここ最近、自分に対して彼女がよそよそしい態度を取るようになっていたことは気になっていたものの、それでも、彼女ほど安心して何かを任せられる人材は、他にいない。

「今、あなたがいなくなったら、私の仕事の負担が増えすぎて、非常に困るのです。私は混沌を心の底から憎んでいますが、さすがに自分の身を犠牲にしてまで、貴重な協力者を捨ててしまうような選択は、無意味ですから」

幸いなことに、村の人々の大半は、今回の投影体騒動の原因が彼女だとは思っていない。むしろ殆どの人々は、彼女のことは「巻き込まれた被害者」だと思っている。この状況で、あえて余計な「真相」を伝える必要もない(しかも、ゲルハルト自身が、その真相の「核心部分」に気付いていない)。本音を言えば、三日間かけて準備した諸々が、あの戦いで宿屋が半壊したことで水泡に帰してしまったことに対しては、ここにいる者達にはそれぞれに想いはあるが、それについては、あの場で戦闘を引き起こしてしまった上に、必要以上の力で床を壊してしまった彼等(主にサラ)にも責任はある。

「あなたは、私が政務を遂行する上で、非常に助けになる存在です。いなくなってもらったら困ります。ですから、この一件についてあなたの罪を問うことはしません。結果的に、新しい源泉も湧いた訳ですし、長い目で見れば、これはこれで村にとっても良いことかもしれません」

「では、私はまだここに残って『あなたのために』働かせてもらって良いのですか?」

「はい、私と協力して、この村を支えて下さい」

そんな二人のやりとりを、フェリーニとメャニアは、冷ややかな目で見つめていた。

「まったく、あの鈍感魔法師め……」

「アイツ、ホントに男なんですかね?」

「なんで、あそこまで言われて気付かないんだろう?」

「むしろ、彼女はアイツのどこを好きになったんですかね?」

そんな会話を会話を交わしつつ、フェリーニは隣にいたサラに声をかける。

「サラちゃんは、あんなダメ男に引っかかっちゃダメだよ」

少なくとも、誰がどう見てもフェリーニにそんなことを言える権利は無いと思うのだが、サラの耳にはそもそも、その言葉は届いていなかった。彼女はただ、エルミナが今後もこの村に残ってくれることになって、素直に喜びの表情を浮かべていたのである。

4.2. 改築工事

その後、半壊した温泉宿に出現した「新たな源泉」は、通常の温泉水に比べて温度がやや温めであったこともあり、(「じゃらん」の記事を参考にした上で)「足湯」として利用することになった。

「みんな、せっかく湧いた新しい温泉なんだから、気持ち良く使えるようにしようね」

サラはそう言いながら、率先して「足湯」の建設に励む。さすがに、自分の手で壊してしまったことへの罪悪感は強かったようで、一刻も早くこの「失敗」の結果を有効活用出来るように頑張らねば、という使命感に燃えていた。

とはいえ、さすがに建築技術に関しては彼女は素人なので、全体の温泉宿改築の全体の指示はゲルハルトが担当し、エルミナがそれを隣で補佐していた。そんな中、再び浴衣姿のカルディナがゲルハルトの前に現れる。

「今回は色々大変だったみたいだが、結果的に『新しい湯』も見つかったみたいだし、これはこれで、次に来た時には、ぜひ堪能させてもらうことにしよう」

「そうですね、建物の建て替えとか、色々と問題は山積していますが……」

「正直、麻雀牌がふやけて使えなくなってしまったのは残念だが、お前との卓球は楽しかったし、珈琲牛乳は美味かったし、温泉卵も悪くない。この浴衣も気に入っているしな。まぁ、今回は『合格点』としておいてやろう。では、これからもよろしく頼むぞ」

そう言って、カルディナは自分とあまり身長が変わらない小柄なゲルハルトの肩を抱き寄せながら、ポンポンと軽く頭を叩く。そんな中、彼の背後で微妙に混沌濃度が高まっているような気がしなくもなかったが、「きっと気のせいだろう」と結論付けるゲルハルトであった。

4.3. 女湯にて

そして、この日の夜遅くまで温泉宿の改修工事に携わったエルミナは、そのまま宿で一泊することになったため、一人、浴場へと向かう。すると、そこでは「三人の先客」が湯船に浸かっていた。ただし、眼鏡を外しているエルミナには、その姿がはっきりとは見えない。

そんな中、エルミナに対して、その先客の中の一人が問いかけた。

「なぁ、あんた、あの朴念仁のどこが良かったんだ?」

カルディナの声である。エルミナは(まだ湯船にも浸かっていないのに)激しく紅潮しながら動揺した。

「え? あ、いや、私はそんな……、ゲルハルト様に対して、特別な感情とか、そういうのは全然ありませんというか、そこまで身の程知らずなことは決して……」

「いや、別に、私はまだゲルハルトのこととは一言も言ってないぞ」

そう言われたエルミナは、耳まで真っ赤に染めたまま何も言えなくなって、黙って浴場の隅に移動し、彼女に背を向けたまま、必死に平静を保ちつつ、黙々と身体を洗い始める。今、ここで自分が気持ちを乱すと、再び危険な状態に陥るかもしれない、と考えた彼女は、必死で平静を装おうと勤めていたのだが、実際のところ「一流魔法師」が「二人」も存在するこの浴場においては、混沌濃度の上昇は簡単に鎮められるため、そこまで心配する必要も無かった。

「カルディナ先生、あまり人様の恋愛事に口出しをすべきではないですよ」

カルディナの傍にいたクリスティーナは、そう言って彼女を嗜める。年齢的にもキャリア的にもカルディナの方が格上ではあるのだが、その毅然とした態度故に、むしろ彼女の方がよほど「先生」のような風格が漂っていた。ちなみに、彼女はこの地を「新婚旅行の候補地」からは外すことにしたらしい。今回の騒動もあって、この村が「夫婦水入らずでくつろげる空間」とは思えなくなったようである。

「そうは言ってもな……、正直、あそこまで鈍感だとは思わなかったというか、さすがにちょっと呆れているんだよ。まったく、我が弟子ながら恥ずかしい。『楽しまざるは人生にあらず』ということは、何度も伝えた筈なんだがな。あいつは一体、何が楽しくて生きているんだか」

浴場の天井を見上げながら、カルディナがそうボヤく。実際、カルディナのような「遊び人」の薫陶を受けた筈のゲルハルトが、なぜあのような「堅物の仕事人間」になったのか、端から見ても疑問に思う者は多いだろう。

(むしろ、あなたを反面教師にした結果なのでは?)

クリスティーナは内心そう思いながらも、さすがに目上の教員に対してそこまで言うことは出来ず、作り笑顔で聞き流す。

そして、自分の「想い人」を散々にけなされてしまったエルミナも、ここで自分が何か言い出すと、また「厄介な事態」を招きかねないと考え、必死で堪えながら肌を洗っていた。

エルミナの中でも、当初はゲルハルトのことは「仕事熱心で尊敬出来る人」という程度の位置付けでしかなかった。しかし、やがて彼のそのあまりにストイックな姿勢が、これまで彼女の周囲にいたどんな男性よりも魅力的に思えてきて、そして気付いたら、「男性」として意識するようになってしまっていたのである。しかし、自分の方が彼よりも3歳年上で、しかも彼が「混沌」を深く憎んでいるということも知っていたからこそ、「この想いは絶対に表に出してはいけない」と決めていた。しかし、そう思えば思うほど、その気持ちが高ぶっていき、そして今回のような事態を招いてしまったのである。

こうして、なんとなく「重い沈黙」が広がっていく中、その空気を変えようとしたカルディナが、おもむろに「もう一人の来訪者」に問いかける。

「時に、姫様はどうなのかな? ここの領主殿は、すっかりあんたに夢中のようだが」

誰もが気になりながらも口にしなかったことを堂々と言ってのけたカルディナに対し、エルミナもクリスティーナも内心では戦慄が走るが、フィオナは落ち着いた口調で語り始める。

「フェリーニ様は、素敵な方だと思います。あそこまで立派な力を身につけた今でも、少年のように純粋な心を失わず、いつも他の方々のために行動する、まさに騎士の鏡ですわ。実は先刻の戦いにおいても、密かにその勇姿を遠くから拝見させて頂いておりました。この村を、そして配下の方々を救うために全力で戦うその姿に、素直に感服させられた次第です」

フィナオは、高温でほんのり紅くなった頬を緩ませながら、うっとりした表情でそう語る。実際のところ、フェリーニは「他の方々」のためではなく、「姫様」のことだけを考えて行動しているのであるが、「日頃のフェリーニ」を知らないフィオナがそう勘違いしてしまうのも、仕方がないことなのかもしれない。

とはいえ、そんな「フェリーニの何十倍も純粋な心」を持つフィオナに対して、あえて「無粋な真実」を突きつける必要もないと思った三人は、そのまま黙って静かな愛想笑いを浮かべながら、それぞれに浴室を去って行くのであった。

4.4. 姫の想い

そして、フィオナが浴室から上がってきたところで、この温泉宿で働く「リャナンシーの女中」が、おもむろに彼女に近づき、語りかけた。

「フィオナ姫、あなたは『変な男』につかまっちゃダメですよ。姫様は『みんなのもの』なのですからね」

そう言われたフィオナは、しばらく間を空けて「何か」に想いを巡らせた上で、「納得したような笑み」を浮かべながら語り始める。

「ご心配、ありがとうございます。ですが、私はそもそも、まだ人様に嫁げるような身ではありません。私の嫁ぎ先については、いずれお爺様が決めて下さることでしょう。それまでは、軽はずみな行動を取るつもりはありません」

メャニアとしては「あなたは、みんなのアイドルだから」という程度の意味合いの発言だったようだが、どうやらフィオナはそれを「貴族の家に生まれた以上、自分の恋愛感情よりも、国民全体の利益に繋がるような縁談を選ばなければいけない」という意味で解釈したようである(もっとも、勝手にそう解釈してくれたことは、メャニアとしては好都合なのであるが)。

そして、フィオナが言うところの「軽はずみな行動」とは、リャナンシーの感覚で語るところのそれとは大きく次元が異なる。おそらくフィオナの中では、「異性を異性として好きになること」自体も、「軽はずみな行動」の中に含まれるのであろう。そして今、彼女の中で、自分がそんな「軽はずみな行動」へと踏み込んでしまう一歩手前の所まで来てしまっていることに気付き始めていた。

「実は、お爺様は、フェリーニ様のこともその候補の一人とお考えになっていたようです。確かにあの方であれば、お爺様の後を継いでこのモラード地方を治めるにふさわしい方かもしれません。少なくとも、先ほどの戦いを拝見したところ、フェリーニ様は、私の侍従を務めていらっしゃった頃よりも、遥かに頼もしい方に成長されました。ですが……」

フィオナは、少し寂しそうな笑みを浮かべながら、自分に言い聞かせるような口調で語り続けた。

「……だからこそ、今の私には、勿体ないですよね。いずれきっと、私よりもあの方に相応しい方が現れることになると思います」

そう聞かされたメャニアは、(色々な想いを込めた)満面の笑顔で答える。

「いえいえ、そんなことはないです。というか、お姫様の方こそ、ウチの領主様なんかよりも、もっと相応しいお相手がいらっしゃいますよ」

「ありがとうございます。ところで、一つ、お願いしてもよろしいでしょうか?」

フィオナの「お願い」とは、彼女をフェリーニの私室へと案内することであった。メャニアは一瞬ためらいつつも、「今の彼女」であれば、むしろそのまま会わせた方が得策と考え、素直に領主の館へと、浴衣姿の彼女を連れて行くことを決意するのであった。

4.5. 導き出された結論

こうして、メャニアによってフェリーニの部屋に案内されたフィオナは、開口一番、フェリーニに対して深々と頭を下げる。

「この度は、大変なところにお邪魔してしまって、申し訳ございませんでした」

「いえいえ。そんなことはありませんよ。どうです? せっかく来て頂いたのですから、明日は一緒にこの街を散策しませんか?」

「そうしたいのは山々なのですが、カルディナ様はもう『次の村』に行かねばならないそうですので、私はエストに帰ろうと思います」

もともと、カルディナの同行がビルト訪問の条件だった以上、それ自体は既定路線である。

「この度の、フェリーニ様のご活躍には、本当に感服致しました。いずれお爺様に代わり、このモラード地方全体を担うに足る器の方であると、お爺様に伝えておきたいと思います」

彼女がこのような「残念な勘違い」をしてしまったのは、彼女が「政務におけるフェリーニ」のことを何も知らないからなのであるが、フェリーニは素直に喜んでその言葉を受け取る。正確に言えば、彼が本当になりたいのは「ジンの後継者」ではなく、「ジンの孫婿」なのだが、フィオナが彼のことを「前者」として推薦してくれるのであれば、それは自動的に「後者」への道が開けることであろうと彼は考えていたのである。

「それにしても、本当にお強くなられましたね。もう、私の手の届かないところにまで行ってしまった」

「いえいえ、そんなことはありませんよ。まだ若輩ですし、周囲の者達に助けられてばかりで……」

「お爺様には、ぜひ良い縁談をフェリーニ様に斡旋するよう、私の方からも頼んでおきます。お爺様は各方面の貴族家との縁も深いですし、きっとあなたに相応しいご令嬢が見つかることでしょう」

ここで、当初の思惑とは異なる方向に話が進みつつあることに気付いたフェリーニが何か言おうとした瞬間、メャニアが両者の間に割って入った割って入る。

「いえ、この方には既に『心に決めた相手』がいるので、それには及びません」

「お、おい、お前、いきなり何を……」

突然乱入して訳の分からないことを言い出すメャニアに対してフェリーニが戸惑っていると、フィオナは驚いたような、そして残念そうな顔を浮かべる。

「まぁ、そうでしたか。それは失礼致しました。では、どうかその方とお幸せに」

そう言って、フィオナは再び深々と頭を下げると、そのままくるりと後ろを向いて、部屋の外に出て行こうとする。

「待って下さい。僕はずっと前から、あなたのこ……」

「では、失礼致します」

そう言って、フィオナは足早に退室した。彼女がフェリーニの気持ちにどこまで気付いていたかは不明であるが、メャニアの言葉を素直に受け入れた彼女は、このまま彼の近くにいることで、自分の中での「彼への気持ち」が盛り上がってしまうかもしれない、と思い、あえて自ら、その想いを断つことを決意したのである。

姫が立ち去った後の部屋で呆然と立ち尽くすフェリーニは、その隣でほくそ笑むメャニアが視界に入った瞬間、彼女に向かって全身全霊の力を込めて殴りかかる。しかし、白兵戦に関しては素人である彼の拳が、ブラックドッグの攻撃をも軽々避けるほどの反射神経の持ち主であるメャニアに命中する筈もない。「最大のライバル」を遠ざけることに成功したメャニアは、そのままフェリーニを翻弄しつつ、満面の笑みを浮かべながら彼の私室から退散していく。

そしてこれから数日間、フェリーニの心は荒み続け、その皺寄せを受けていつも以上に仕事が増えることになったゲルハルトの心労は、更に山積していくことになるのであった。

最終更新:2015年09月26日 04:56