第6話(BS30)「代行閣下のお茶会」(

1

/

2

/

3

/

4

)

モラード地方の南西部に位置するソリュートの村は、この地方でしか産出されない独特の「紅茶」の産地として知られている。その起源は諸説あり、異界の投影体(地球人?)がもたらしたとも言われているが、定かではない。

現在、この村で領主を務めているのは、デイモン・アクエリアスという名の20歳の騎士である(下図)。彼はブレトランド北中部のバラッティーの孤児院で育てられた身であったが、10年前に老将ジン・アクエリアス男爵の養子に迎え入れられ、聖印を与えられた上で、アントリア騎士団の一員となり、2年前のトランガーヌ侵攻戦で功績を挙げて、この地の領主の座を勝ち取るに至った。

彼の聖印には、一人で多くの者達を相手に戦うことに特化された能力が備わっており、その聖印を持つ者は、大軍を単騎で一掃する修羅のごとき戦いぶりから、一般には「殺戮者(マローダー)の聖印」と呼ばれ、恐れられている。それに加えて、彼は戦場では毒矢を多用するなど、一般的な騎士道精神からは程遠い戦術を好むことから、「名門アクエリアス家には相応しくない」「所詮は下賤な出自の拾われ子」などと揶揄されることもあるが、本人は意に介していない。

彼が戦場で毒矢を用いてまで敵を容赦なく殺戮するのは、あくまで「少しでも多くの味方を生かすための戦術」であり、決して殺戮そのものが目的な訳でもなく、戦争を早く終わらせるための手段にすぎない。平時の彼は極めて温厚な性格で、為政者としての評判も決して悪くはなく、この村の領主に赴任して以来、村のことを理解するために、紅茶についての日々の勉強も欠かしたことはなかった。

そんな彼の元に、この日、義父であるジン(下図)からの手紙が届いた。義父とは言っても、実質的には祖父と孫と言った方が良いほどに年齢差が開いているのであるが、ジンの実の息子達は既に全員他界しており、現時点でジンの直系の血族は孫娘のフィオナしかいない。つまり、デイモンは家系図上は現時点でジンの聖印(男爵)を受け継ぐ有力候補の一人であり、実際、ジンも彼のことを実の息子同然に扱っている。

「本日、マーシャル子爵代行閣下と筆頭魔法師のローガン卿が、我がエストに御到着された。どうやら、これからソリュートの視察へと向かうらしい。せっかくなので、マーシャル様をお迎えすることになったこの機会に、ソリュートで『茶会』を開こうと思う。私と、我が街を訪問中の魔法師のカルディナ・カーバイト殿と共に、明日ソリュートへと向かうので、それまでに準備を進めておくように」

手紙にはそう記されていた。アントリア子爵ダン・ディオードの出征(

ブレトランドの英霊4参照)以来、その代役として国政を任されているマーシャル(下図)は、連戦で疲弊した国力を立て直すために、国内各地の統治状況を視察して回っている。その手法は(不正隠蔽などを防ぐために)「抜き打ち方式」であることが多く、今回も、その来訪は直前まで知らされていなかったようである(実際のところ、マーシャルとしても、その直前の「ノルドの姫君との船上お見合い」の展開次第では、取りやめる可能性もあった)。

ジンもデイモンも、自身の統治状況に特に後ろ暗いことはないので、そのような形での視察自体はさほど問題ない。急遽「歓迎の茶会」を開くことも、それほど難しい話ではない。だが、ジンには一つ、懸念事項があった。それは、ジンの契約魔法師である時空魔法師のフィネガン・アーバスノットが、気がかりな「予言」を提示していたことである。

「フィネガンが言うには、どうやら今、先代のソリュート領主であるルビール・クローマの気配が、ソリュートに近付きつつあるらしい」

ジンからの手紙には、そう記されていた。ルビール・クローマとは、2年前の侵攻戦で旧トランガーヌ子爵領が崩壊するまで、この地の領主だった人物である。戦後は行方不明となっていたが、どうやら当時のトランガーヌ子爵ヘンリー・ペンブロークと共に大陸に逃れていたようで、現在はヘンリーと共に日輪宣教団の力を借りて建国した新国家「神聖トランガーヌ枢機卿領」の武官の一人として名を馳せている。

彼は亡命以前から聖印教会の一員であり、その影響で、現在でもこの地の人々の中には聖印教会の信者が多い。もっとも、当時の彼は日輪宣教団のような「ラディカルな混沌廃絶主義者」ではなく、(異界産説故に)混沌の力が宿っているとも噂されている紅茶の育成も、むしろ積極的に推進する立場であったのだが、現在の彼がどのような思想に染まっているのか(あるいは、染まったフリをして教団の力を利用しているのか)は不明である。

いずれにせよ、神聖トランガーヌがモラード地方の奪還を目指していることは明白である以上、ルビール自身がソリュートの近辺に潜伏しているとすれば、それは由々しき事態である。この村の聖印教会の人々は、今のところ、神聖トランガーヌにも日輪宣教団にも与する姿勢は示していないが、ルビールは決して評判の悪い領主ではなかったが故に、内心では複雑な感情を抱いている村人も多いであろうことは、容易に想像出来る。

現状、クラカラインの魔境化により、アントリア・神聖トランガーヌ間の戦線は膠着化しているが、もし海路を通じて彼等がソリュートを急襲した場合、戦局は大きく変わることになるだろう。そのための「布石」として、ソリュートを彼等が内側から崩壊させようとしているのであれば、それは何としても防がなければならない。

そんな緊迫した状況下で、マーシャルがソリュートの視察に訪れたというのは、一見すると「不運な巡り合わせ」のようにも思えるが、ジンはそう考えてはいなかった。ジンは「偶然ではなく、マーシャル側もその動きを察知した上で、あえてこの『旧トランガーヌの残党が怪しい動きを見せているタイミング』で視察に踏み切った」と考えていたのである。ジンがそう考えたのは、アントリアの筆頭魔法師であるローガンの最近の言動から、ある一つの「望ましくない仮説」が導き出されたからである。

「どうやらローガン卿は、お主が神聖トランガーヌと通じているのではないかと疑っているフシがある。明日、我々と共に視察団がそちらに到着するまでに『余計な不安要素』は排除しておくように」

それがジンからの忠告である。デイモンにしてみれば、そのような疑いをかけられること自体が不本意であったが、ローガン達がそう考えている(と予想される)のには理由があった。それは、デイモンと非常に親しい関係にある「旧トランガーヌ時代から聖印教会のソリュート教区の司教を務めている隻眼の女性」の存在である。

その司教の名は、マリアンヌ(下図)。彼女はデイモンよりも2歳年上で、彼と同じバラッティーの孤児院出身であった。彼女は10年前にデイモンがアクエリアス家の養子となった後、孤児院の院長に勧められる形で聖印教会に入信し、紆余曲折を経て5年前(まだトランガーヌ子爵領が健在だった頃)からこの村の司祭を務めている。眼帯姿故に初対面の人には警戒されやすいが、極めて温厚かつ慈悲深い人物として、村の人々からの人望は厚い。

彼女は2年前のアントリアによるトランガーヌ侵攻の時点では中立の立場を保ったため、その地位を戦後も保証された。その後、この地の領主として就任したデイモンは、孤児院時代の縁もあって、村の方針に関して彼女に相談することが多い(その背景には、彼の「契約魔法師」はあまり政務向きではない、という事情もあるのだが、その点については後述)。そして、ローガンは独自の情報源から「マリアンヌが神聖トランガーヌの者達と密通している」という噂を嗅ぎつけているらしい、ということが、ジンからの手紙に記されていた。

デイモンとしては、家族同然の関係であるマリアンヌが自分を裏切るような行為に走るとは到底考えにくいのであるが、いずれにせよ、彼女のみならず、自分自身にも疑いをかけられているのであれば、領主として、真実を確認する必要がある。そのことを視野に入れつつ、まずは、茶会の準備を進めるべく、村の要人達を自身の館へと招集することにした。

(父上の取り越し苦労であれば良いのだがな……)

そう思いながら、彼は村を支える「三人の要人」宛の召集令状を使用人達に手渡す。この時、既に自身の運命が大きな転換点を迎えようとしていることに、まだ彼は気付いてはいなかった。

1.2. 焼き討ち計画

その頃、村のはずれにある「紅茶畑」では、一匹の「猫に似た姿の妖精」(下図)が、大陸からの来訪者を出迎えていた。

この妖精の名は、シュニャイダー。妖精界の投影体の中でも、ケット・シーと呼ばれる種族に分類される一族である。体格的には人間の子供程度の大きさであり、日頃は二足歩行で、手(前足)の肉球を器用に用いて道具も使えるため、大抵の人間(の子供)と同等の行動が可能であり、それに加えて妖精ならではの独自の能力も持ち合わせている。

シュニャイダーがこの世界に最初に現れたのは、今から36年前。どのような経緯で出現したのか、元の世界で何をしていたのか、本人もよく覚えていない。ただ、何となく、今のこの世界で「楽しく生きていたい」と思った彼(一応、男性らしい)は、当時の領主(ルビールの父親)の契約魔法師から「無害な投影体」であるというお墨付きを貰った上で、村の茶畑の一角の管理人を任されるようになった。やがて、彼の栽培した紅茶の品質の高さが評判となり、今では村一番の大茶畑主となっている。

あまり人間関係には執着しない性格のようで、2年前の戦争の結果、この村の支配者が変わった時も、彼は特に動じることなく、新領主となったデイモンをそのまま受け入れた。自分と茶畑が戦火に巻き込まれることさえなければ、誰が領主であっても問題ないと考えているようである。一方で、(自分自身が「異形の存在」であることをどこまで自覚しているかは不明だが)様々な「珍しいもの」に興味を示す好奇心旺盛な側面もあり、近隣のエルマの村の契約魔法師であるエステル・カーバイト(

ブレトランドの遊興産業4参照)が「面白魔境動画」を披露しに来た時には、興味津々でその映像を見入っていたこともあった。

この日、そんな彼の元を訪れていたのは、ローレンス・アップルゲートという名の、新進気鋭の行商人である(下図)。

彼は大陸を拠点としつつ、頻繁にブレトランドにも足を運んでいる若手の敏腕商人で、最近はこのソリュートの紅茶に目をつけ、シュニャイダーとの間で「ブレトランド外での販売に関する独占契約」を結び、大陸各地に売り歩いている。

「シュニャイダー様、ご機嫌はいかがでしょうか?」

「うむ。上々だニャ」

商人らしく腰の低い口調で問いかけるローレンスに対して、シュニャイダーは「ケット・シー界訛りのアトラタン語」で、やや尊大な態度で答える。彼は人間界における社交辞令などについては今ひとつ理解しておらず、誰が相手でもこのような「ぞんざいにして方言丸出しの口調」で話しているのであるが、不思議と人に嫌われることは少ない。やはりそれは、ケット・シーという特異な存在であるが故の人徳(猫徳?)なのだろうか。

「実は当方では、そろそろシュニャイダー様の畑の紅茶のブランドマークを作ろうかと考えておりまして」

「ほうほう」

「どの様なデザインにしましょうか? 似顔絵になさいますか? お腹の渦巻き模様になさいますか? 手形になさいますか?」

シュニャイダーの体毛は、独特の渦巻き模様を描くような模様が描かれている。地球では、彼と同じような体毛を持つ猫達を「アメリカンショートヘア」と呼ぶらしいが、この世界では特に明確な呼称はない。

ともあれ、ブランドマークの件に関しては、急に問われたシュニャイダーとしては即断は出来なかったので、ひとまず保留とした上で、ローレンスはやや神妙な面持ちで「本題」を語り始める。

「ところで、実は最近、ちょっと気になる噂がありまして」

「ふむ、何ニャ?」

「このあたりで『巨大な混沌核を持つ投影体』が出現しようとしている、という噂が流れているのです。あ、いや、まぁ、あなた自身も投影体ではあるのですが」

「そうだニャ」

シュニャイダーも、投影体の中には、この世界の人間達に害を為す者が多いことは知っている。それ故に、(自分を含めた)投影体全般を敵視したり警戒したりする風潮が人間達の間にあることは理解していた。現実問題として、彼の茶畑に害を為す投影体が出現することも珍しくないため、そのような形で投影体全体が危険視されやすい風潮自体も、やむを得ないことと考えていたようである。

「とりあえず、友好的な投影体であれば良いのですが、そうかどうかは分かりません。そして、その噂を信じた聖印教会の信者達の中で、この茶畑を襲撃しようという計画があるらしいのです」

つまり、この茶畑こそが混沌の発生原因であり、「危険な巨大投影体」が出現する前に、この茶畑を殲滅しなければならないという噂が、一部の聖印教会員達の間で広がっている、ということらしい。それは、上述の通り、この地の茶畑に異界起源説があることが根拠なのだが、少なくともエーラムの公式見解に従う限り、そのような仮説を裏付けるような根拠はない。だが、そもそもエーラムの権威そのものを認めない立場である聖印教会の信者の一部には、そのような噂をそのまま真に受けている人々がいるようである。

「それは困るニャ!」

「どうやら、そのような風説を流しているのは、このソリュートの司教区の信徒達ではなく、南方の神聖トランガーヌの過激派の面々ようなのですが……」

「なんだニャ、私が一生懸命育てた畑を、全く!」

「えぇ、私もそのようなことをされては困ります。とりあえず、領主様とも相談した上で対策を考えるべきかと」

「そうだニャ。では、今から領主様のところに行くニャ」

シュニャイダーはそう言って、一旦自宅(を兼ねた管理小屋)へと戻ると、ちょうどそのタイミングで、デイモンからの召集令状も届いていた。厳密に言えばシュニャイダーはこの村の役人ではないが、村の経済の根幹を支える存在である以上、重要な案件の際には意見を伺うために呼び出されることが多い。彼はこれ幸いとばかりに、そのまま領主の館へと直行するのであった。

1.3. 聖女の疑惑

同じ頃、村の中心部でこの村のために働き続けている一人の少女の元にも、ほぼ同じ内容の召集令状が届いていた。その人物の名は、シーナ・アスター(下図)。年齢的にはシュニャイダーの(この世界内での年齢の)半分にも及ばない、わずか15歳の少女である。

彼女は村の中では「治癒師」と呼ばれる医療職を務めており、村の診療所の責任者として、怪我や病気に悩む村の人々を助けている。だが、実はその正体は「毒」を操る邪紋使いであり、本来は「敵対する人物を体内から蝕む能力」を駆使することに長けた邪紋の持ち主の筈なのだが、彼女はその力を真逆の方向へと利用して「精神や体調の不調を癒す力」へと転換させることを得意とする。

君主や魔法師達の中には、傷や病気を癒す能力を駆使する者達もいるが、この村の領主と契約魔法師はどちらもそのような能力の持ち主ではなかったため(魔法師に至っては、そもそも「魔法らしい魔法」を使わない人物なのだが、その点については後述)、結果的に、シーナのような存在が村内で重宝されることになった。

ちなみに、実は彼女もまた、領主のデイモンや司教のマリアンヌと同じ、バラッティーの孤児院の出身である。数年前、諸々の経緯を経て邪紋の力に目覚めた彼女は、まだ子爵代行に就任する以前のマーシャルと出会い、彼に対して「特別な感情」を抱いた結果、彼の側近となることを夢見てアントリアに士官する。そして彼が子爵代行に就任した直後に、念願叶って彼の直属の部下となるが、その後の彼の施政下において、同門のデイモンが領主を務めていた縁もあり、数ヶ月前から駐在武官(実質的には医療班)として、この村へと派遣されることになったのである。

シーナは現在でも立場上はあくまで「マーシャル直属の武官」であり、デイモンの臣下ではないが、幼馴染ということもあり、マリアンヌ同様、彼からの信頼は厚い。そして、実は彼等にはもう一人、同じ孤児院出身で、現在のアントリアに仕えている武官がいた。この日、デイモンからの召集令状を受け取った直後のシーナの元に、その人物(下図)が訪ねてきたのである。

「元気そうね、シーナ」

日頃はあまり見せない穏やかな微笑みを浮かべながら、その人物はシーナに対してそう語りかけた。彼女の名はユーナ・アスター。シーナの実の姉である。二人は共に同じ孤児院で育ったが、故あってユーナは幼少期の時点で一人孤児院を抜け出し、裏社会で情報屋として生きるようになり、その過程で「影」の邪紋に目覚めた後、紆余曲折を経て、現在はマーシャルの身辺警護を担当している(そんな彼女にはもう一つの「裏の顔」もあるのだが、それについては

ブレトランドの光と闇1を参照)。

シーナが「毒使い」の邪紋に目覚めたのは、姉のユーナが孤児院を抜け出した後であり、その後の士官に至るまでの経緯も全く異なるのであるが、偶然にも、同時期にマーシャルの直属の邪紋使いとなったことで、再会を果たすことになった(もっとも、その巡り合わせは、もしかしたら偶然ではなかったのかもしれないが)。その後、シーナがこの地に派遣されるようになってからは、今回が初めてのユーナの訪問である。

「お姉ちゃん、久しぶり」

「こっちに来て、どう? 少しは慣れた?」

「うん、村の人達にもよくしてもらってるし。こっちは大丈夫だよ。お姉ちゃんの方は?」

「まぁ、こっちも色々あったけどね。とりあえず、マーシャル様の縁談は、御破綻になったわ」

「マーシャル閣下がノルドの姫君とお見合いするらしい」という情報は、スウォンジフォートから遠く離れたこの地にも伝わっていたが、その結果はまだアントリアの民の殆どには知らされていない。つい先日まで、ユーナはそのお見合い会場となった豪華客船に同船し、その顛末を最後まで見届けた上で、マーシャルやローガンと共にノルドから直行でエストへと赴き、そして今、単身でこのソリュートに到着したばかりである。まさに「誰も知らない最新情報」であった。

ちなみに、主君の良縁が破綻したにもかかわらず、そう語るユーナの口調は、どこか嬉しそうだった。そして、その報告を聞いたシーナもまた、心底嬉しそうな表情を浮かべる。

「そう、よかった」

端から聞けば、明らかに不敬な発言であるが、それを咎める者はこの場には誰もいない。実はこの姉妹は、くしくも二人揃って、マーシャルへの「身分違いの慕情」を胸に秘めている。姉は妹の想いを察しており、妹も姉の気持ちには気付いている。ただ、妹は自分の想いをあまり隠そうとはしていないが故に、自分の気持ちが姉に気づかれていることは分かっているが、姉の方は、自分の気持ちが妹に見抜かれていることには気付いていない(より正確に言えば、姉自身が、自分の中の気持ちを正しく自覚出来ていない、と言った方が良いのかもしれない)。その上で、妹の方は、姉の気持ちを理解しながらも、「譲る気はない」という強い決意に満ちていた。

「それはそれとして、ちょっと気になる話があってね」

姉のユーナはそう言うと、周囲に人がいないことを確認しながら、妹のシーナに語りかける。エストに到着した彼女が、マーシャルに先行してこの村に足を踏み入れたのは、一つ、確認すべき案件があったからである。

「この村に、私達と同じ孤児院出身の、シスター・マリアンヌっているわよね」

「先生のこと?」

ユーナは、マリアンヌのことをそう呼んでいる。前述の通り、マリアンヌは聖印教会の司教であり、これまで自身の聖印の力で多くの村人達を救ってきた。医療そのものに関する知識も豊富なため、シーナにとっては「頼れる先達」であり、自然と「先生」と呼ぶようになった。

聖印教会の教義的には、シーナのような「混沌の力を利用する邪紋使い」は好ましい存在ではないのだが、実際のところ、邪紋使いの大半は、本人の意思と関係なくその身に邪紋を刻んでしまう者が多いこともあり、マリアンヌは「邪紋使いであること」そのものが悪だとは考えていない。むしろ、シーナを初めとする多くの邪紋使いのことを「不運にも混沌にその身を汚されてしまった、かわいそうな存在」と認識した上で、庇護の対象と考えている。

この点では、マリアンヌは同じ聖印教会の中でも、明らかに日輪宣教団とは異なる教派の信者であり、シーナからも素直に尊敬の対象とされているようである。そして、ユーナの方も、マリアンヌに対して特に悪い感情は抱いていない。その上で、ユーナは妹に対して、こう告げた。

「あの人、『先代トランガーヌ子爵の隠し子』なんじゃないか、という噂があるのよ」

ユーナが言うところの「先代トランガーヌ子爵」とは、現在の神聖トランガーヌ枢機卿ことヘンリー・ペンブロークのことである(厳密に言えば「現トランガーヌ子爵」は存在しないので、「最後のトランガーヌ子爵」と言った方が正確かもしれない)。

ヘンリーには、正妻ジェーンとの間にエレナとジュリアンという二人の子供がいるが、エレナは魔法師の素養を見込まれてエーラムに留学して以降の消息が知れず(その現状は

ブレトランドの英霊7や

ブレトランドの遊興産業4などを参照)、ジュリアンは「聖印を受け取れない体質」であるが故に後継者とはみなされないまま、現在は邪紋使いとなって、グリース子爵ゲオルグの庇護を受けている(その経緯は

ブレトランド戦記7参照)。すなわち、現時点では「ヘンリー直系の後継者」が不在であり、誰を次期枢機卿候補にするかを巡って、神聖トランガーヌの国論は割れていた。

そんな中、「ヘンリーが若い頃に『臣下の妻』を孕ませて、生まれた子供を孤児院に出した」という噂が一部で流れており、その「生まれた子供」がマリアンヌなのではないか、という怪情報を、アントリアの筆頭魔法師であるローガン傘下の諜報部隊が掴み、その真相を確かめるべく、ユーナを先行してこの地に派遣した、とのことである。

実際のところ、ユーナの記憶では、子供の頃、孤児院の人々が、マリアンヌの「母親」の生存を仄めかすような話をしているのを聞いたことがある(「孤児院」においては、それは明らかに異例の状況である)。また、マリアンヌは(過去のとある事件の結果、現在は片目を失った姿となってしまったが)、孤児院育ちの割には気品のある顔立ちであり、「実はやんごとなき家の令嬢」と言われても納得出来る話であるように、ユーナには思えた。

その上で、アントリア内の聖印教会信者(特に、アントリア騎士団内のアドルフ・エアリーズ副団長の傘下の人々)の中には、もしマリアンヌがヘンリーの娘であるならば、彼女を(神聖トランガーヌ勢力の切り崩しのために)マーシャルの花嫁候補としても良いのではないか、と考える人もいる、とユーナは語る。

「えぇ!? そ、それは……」

「まぁ、さすがにシスターの方が5歳も年上だから、実現はしないとは思うんだけどね。むしろ、デイモンさんの方がシスターとは歳が近いのだから、あの二人がくっついてくれた方が自然なんじゃないかと私は思うんだけど」

これは、マーシャルやローガンの意思を無視した、ユーナの完全な独断的妄想である。とはいえ、デイモンのソリュート領主就任当初から「領民達との良好な関係を築くためには、あの二人が結ばれるのが一番なのでは?」との声は村の内外から出ていたし、そもそもデイモンの領主抜擢自体、マリアンヌとの婚姻を期待した上での施策ではないのか、という噂もあったほどである(実際には、二人とも全く「その気」はない様だが)。

「分かったわ。そうなれば、マーシャル様の縁談は無くなるのね? やり方はさっぱり分からないけど、頑張ってみたいと思う」

シーナはそう答えるが、さすがにユーナもこの点に関してはそこまでシーナに期待してはいない。むしろ、より深刻な問題として、ローガンから聞かされた「シスター・マリアンヌに関する危険性」について、ユーナは語り始める。

「実際のところ、シスターがもし本当にその血筋の人だとしたら、神聖トランガーヌの人が黙ってはいないと思うから、少し警戒した方がいいと思う。彼女は、私達邪紋使いや魔法師を皆殺しにするような人ではないと思うけど……」

「うん、あの人は、優しい人だからね。私にも、邪紋を使わない治療の仕方とか、色々と教えてくれたし」

マリアンヌの本音としては、それは「出来れば邪紋の力を使って欲しくない」という気持ちの現れでもある。マリアンヌ自身、混沌を人為的に利用することに関して、やはり、あまり快く思ってはいない。その上で、その利用を控えようと考えない人々に対しては、自分の考えを強制するよりも、「混沌を使わなくても生きていく選択肢」を提示した上で、自主的にその使用を控えることを促そうとするのが、彼女の流儀である。とはいえ、現実問題として邪紋を用いた方が、より多くの人々を効率的に救えることは明白であるため、シーナとしても(マリアンヌの考えは理解しつつも)どうしても必要な時は、邪紋の力を用いることを控える気はない。

「そうね。でも、彼女の血統を利用しようとする神聖トランガーヌの過激派の人達が、彼女に密かに接触してくる可能性はあるわ。そうなったら、何が起きるかは分からない。明日には、マーシャル様やローガン様もこの村に来るから、その時までにもし何か怪しげな動きがあったら、すぐに私に教えて。私は村の広場の南側の宿に部屋を取ってるから」

そう言って、ユーナは妹の家を後にする。そんな姉の姿を見送りながら、シーナは先刻までの緊迫した会話の時とは一変して、幸せそうな笑顔を浮かべながら、ボソッと独り言を呟く。

「そうかぁ、明日、マーシャル様が来るのかぁ」

その表情をユーナが見たら、あまりの緊張感の無さに呆れるかもしれない。だが、常にマーシャルの傍に居られるユーナとは異なり、シーナにとっては、約1年ぶりの再会である。その喜びを押し殺せと言われても、それは15歳の少女には酷な話であろう。心なしか小躍りするような足取りで、彼女は召集令状に従って、領主の館へと向かうのであった。

1.4. 倉庫荒らし

一方、そんなシーナと共にこの村を支える、もう一人の「15歳の少女」(下図)は、領主の館内の一室にいながら、まだ召集令状に手をつけていない状態であった。

彼女の名は、ハルナ・カーバイト。デイモンの契約魔法師である。元々は宝石細工師の家に生まれた彼女は、指先を怪我することが多かった父を助けるために、治療の技術を身につけようと生命魔法師を志すが、生来の素養に恵まれなかったのか、なぜか治癒魔法が今一つ身につかず、そんな状況の中で自分に出来ることを探し求めた結果、生命魔法科の中でも特殊な「治癒よりも(主に自身の)身体強化」を極めた「常盤学派」の道へと進むことになる。

魔法師として当初目指していた志を達成出来なかったことへの悔いは今でもあるが、そんな今の彼女に新たな道を示したのが、現在の師匠である「放蕩魔法師」カルディナ・カーバイトである。エーラム内では「魔法師としては一流だが、指導者としては三流以下」となどと揶揄されるカルディナではあるが、そんな彼女の自由奔放な生き方は、幼き日のハルナに強い希望を与えた。

そして、カルディナから借りた

異界文書

に載っていた「ベルトの力で変身して戦う異界の英雄」の存在を知ったハルナは、生命魔法と基礎魔法を複合的に応用することで、自分自身がその「異界の英雄」のような存在となる道を切り開くことに情熱を傾けるようになる。およそ魔法師とも思えぬような(むしろ一部の邪紋使いのような)目標を掲げる彼女に対して、周囲の者達の反応は冷ややかであったが、カルディナはそんなハルナの「こだわり」を優先し、自由にやりたいようにやらせた結果、同い年のフレイヤ(

ブレトランドの遊興産業4参照)と共に、弱冠13歳で常盤学科を卒業し、デイモンと契約して現在に至る。

ちなみに、彼女の魔法の発動体は、宝石細工師である父の「最高傑作」のアクセサリであり、それをベルトに翳すことで、彼女は「変身」する。ちなみに、この「変身」自体が戦場などにおいて特に何かの役に立つという訳でもない。純粋に、彼女は「カッコいいから」という理由だけで、その姿を模しているだけである。

そんなハルナが、領主の館の一角に与えられた自身の研究室にて、新たな「変身魔法」の開発にいそしんでいると、彼女のベルトに装着されているタクトに、外部から何者かの通信が入った。ベルトからタクトを抜いてその通信を受けると、そこから聞こえてきたのは、彼女の師匠であるカルディナ(下図)の声であった。

「おぉ、ハルナ、元気か?」

「あ、先生! はい、元気です! でも最近、強化変身の魔法の開発が上手くいかなくて……」

「そうか。それは、ヴィジュアルの問題なのか? 性能の問題なのか?」

「両方です」

そう言いながら、ハルナは肩を落とす。もっとも、何がどう問題なのかは、彼女以外の誰にも分からない。ハルナが目指す「異界の英雄」の理想像がどこにあるのかが、彼女自身にしか分からない以上、他の者としても、助言の仕様がないのである。

「なるほどな。ちなみに、私はさっき、エストの街でマーシャル殿と出くわしてな。今、マーシャル殿とテニスに興じているところだ。あの方にしては珍しく、このような遊びに対して、妙にやる気になったみたいでな」

そう語るカルディナの声の向こう側から、ラケットでボールを打つ音が聞こえてくる。どうやら、マーシャルを相手に右手でラケットを持ってラリーしつつ、左手でタクトを持って通話しているらしい。ちなみに、エストには、テニス発祥の地と言われるブレトランドの中でも、特に大きなテニスコートがあることで有名である。

「あと、さっきここの領主の御老公にも会ってな。ちょうどこれからマーシャル殿と一緒にソリュートに行って茶会を開くとのことだから、私もご相伴にあやかることにした」

「そうなんですか。じゃあ、先生もこっちにくるんですね! 強化魔法の開発、手伝って下さい」

「分かった。その代わり、一番いい茶葉を頼むぞ」

「大丈夫ですよ。ウチではニャンコ先生がすごく頑張って紅茶を作ってますから」

ハルナはシュニャイダーのことを「ニャンコ先生」と呼んでいる。その呼称も「異界文書に載っていた誰か」が語源なのかどうかは、定かではない。

こうして、二人がタクトを通じてそんな会話を交わしている中、突然、ハルナの研究室を荒々しく開く音が響き渡った。

「大変です!」

そう言って扉を開けたのは、館の使用人である。通常、契約魔法師の部屋にノックも無しに入室することはありえない。だが、そんな「常識」をも忘れるほど、彼は気が動転していた。

「なんですか? 今、先生と会話中なんですけど」

「倉庫に貯めていた茶葉が、何者かに荒らされています!」

「は!?」

思わず、ハルナも大声をあげる。すると、タクトの向こう側からも、カルディナが反応した。

「どうした? 今、茶葉がどうとか聞こえたが……」

「だ、大丈夫です、多分!」

そう言って、ハルナは師匠との通信を切り、その使用人に案内されながら、領主の館の敷地内に設置された「茶葉の倉庫」へと向かう。すると、この村で醸造して出荷間近だった茶葉の箱が荒らされて、茶葉の中でも一番品質が良いと言われる「先端部分」が切り取られていた。

絶句するハルナに対して、倉庫の警備員達は、焦燥した様子で弁明する。

「少なくとも、我々の警備は万全だった筈です。それでも入り込めるとしたら、何か特殊な能力を持つ者か、あるいは猫くらいしか……」

彼は特に深い意味もなく「猫」という言葉を用いたが、この村の住人であれば、そこからは自然とシュニャイダーの顔が思い浮かぶ。

「でも、さすがにニャンコ先生が自分で荒らすってことはありえないし……。厳重な警備をかいくぐって侵入出来る能力者だとしたら……、『影』の邪紋使いくらいかしら」

ちなみに、実はハルナには一人、「影の邪紋使い」の友人がいる。それはシーナの姉のユーナである。ハルナは極度の甘党で、以前にスウォンジフォートを訪問した際、城下町のケーキ屋で知り合って意気投合した関係であった。しかし、ハルナはまだ、ユーナがここに来ていることは知らないし、仮に知っていたとしても、彼女のことを疑いはしないだろう。

ハルナが倉庫の前で呆然としていたところで、デイモンから派遣された使用人により、召集令状が彼女にも届けられた。どうやら、彼女が魔法の研究に専念していた状況であったが故に、部屋に入るのをためらって、部屋の近くで待機していたところで、このような事態が勃発し、慌てて彼女を追って倉庫まで来たらしい。

「とりあえず、あなた達は警備を続けて。私はマスターのところに報告に行ってきます」

そう言って、彼女は召集令状に指定されたデイモンの執務室へと向かう。恩師に対して誠意を持って「おもてなし」をするためにも、一刻も早くこの事件を解決しなければならない。彼女は強い決意を持って、「マスター」の元へと歩を進めるのであった。

こうして、領主であるデイモンの執務室に、契約魔法師のハルナ、駐在武官のシーナ、茶畑の管理人のシュニャイダーが集められた。もっとも、形式的には「集められた」ことになっているが、実際のところは、召集令状が無かったとしても、三人は「それぞれの事情」により、デイモンの元に自主的に足を運ぶことになったであろう。だが、そんな事情など知る由も無いデイモンは、ほぼ同時に到着した三人に対して、伝えるべき現状を語り始める。

「先刻、父上から届いた手紙によると、明日、マーシャル代行閣下がソリュート村を視察に訪れるらしい。その上で、この機にこの地で茶会を開きたいということなのだが、その前に、解決しなければならない問題があるようだ」

そう言って、彼は「神聖トランガーヌの一員となった先代領主ルビールが、この村に近付きつつあること」「デイモンとマリアンヌが、神聖トランガーヌと繋がっているのではないかと疑われていること」を伝える。すると、その説明がひと段落したところで、デイモンがそのための対策を講じる話をしようとした瞬間、ハルナが口を挟んだ。

「あ、あの、マスター、ちょっといいですか?」

領主の話を途中で遮るのは無礼だとは思いつつも、ハルナとしては、茶会の話が出た時点で、一刻も早く「あのこと」を伝えなければならない、と判断したようである。そんな彼女の深刻な表情を見て、傍に立つシーナが不安そうに問いかける。

「どうしたんですか、ハルナさん?」

「そのお茶会を開くために必要な倉庫の茶葉が、荒らされて……」

「ニャ、ニャンだってー!?」

ハルナの言葉に対して、シュニャイダーが真っ先に大声を上げる。茶畑の管理人としては、当然の反応であろう。それに対して、デイモンは比較的落ち着いた口調で答えようとする。

「そうなんですか? まぁ、明日のお茶会に関しては、一番良質の茶葉を人数分用意出来れば、それで良いのですが……」

「その『一番良質な部位』が切り取られてたんです!」

「えぇ!?」

さすがに、そう聞かされたデイモンも、思わず声を上げる。その横ではシーナが呆然とした表情を浮かべ、そしてシュニャイダーは怒りに震えていた。

「そ、それは……」

「戦争ニャ!」

どうやら、シュニャイダーにとっては、茶葉泥棒は「宣戦布告」に等しい行為らしい。

「そうなると、私への疑いを晴らすと同時に、一刻も早くその茶葉荒らしの犯人も探さなければならないな……」

「もしかしたら、その神聖トランガーヌ側から送り込まれた尖兵の仕業かもしれませんね。もしそうなら、まとめて捕まえてしまえば、マスターの疑いも晴れて、一石二鳥なのですが」

思案を巡らせるデイモンに対して、ようやく少し落ち着いたハルナが、そんな仮説を提示する。ただ、神聖トランガーヌは過激な聖印絶対主義を掲げており、その傘下には魔法師も邪紋使いも投影体もいない以上、「厳重な倉庫への潜入」といった「小技」が出来る者がいるのか、という疑問もある。

「そうニャ! 吊るし上げニャ! 火あぶりニャ!」

シュニャイダーはそう言って怒りを爆発させつつ、この流れで思い出したかのように、ローレンスから聞かされた「巨大な投影体の出現の噂」と「神聖トランガーヌの一派による焼き討ち計画」のことを伝える。

「……ということで、私の畑が燃やされるかもしれないニャ! これは由々しき事態ニャ!」

その説明を聞いたデイモンは、納得したような表情を浮かべる。

「なるほど。既にその神聖トランガーヌからの尖兵達がこの地に入り込んでいるなら、茶葉荒らしの件も彼等の仕業である可能性が高そうですね」

「そうだニャ! そいつかもしれないニャ! とりあえず、防御を固めるニャ!」

「だとしたら、これを解決すれば一石三鳥ですね、マスター!」

こうして、デイモン、シュニャイダー、ハルナの三人が、この三つの事案が連動しているという仮説に基づいて事件の解決への道を模索し始めている中で、シーナだけは一人、複雑な表情を浮かべていた。彼女としては、幼馴染で親しい関係にあるマリアンヌが、これらの一連の事件に関わっているとは思いたくないし、おそらくデイモンもそう考えてはいないだろうことは、彼の様子から伺える。

しかし、もしここでシーナが、姉から聞かされた「マリアンヌ御落胤説」を彼等に告げた場合、マリアンヌへの疑惑が急速に高まることになるだろう。マーシャルの身を案じるシーナとしては、彼の来訪中にこの地で騒乱が起きる事態は避けたいと考えてはいたものの、マリアンヌと衝突するような事態も起きて欲しくない。結局、彼女はこの場では、その「不安要素」としてのマリアンヌの疑惑を口にすることは出来なかった。

2.2. 調査開始

こうして、翌日の茶会に向けて、デイモン達は村で発生した(あるいは発生しつつある)諸々の事件についての調査を開始する。

まず、シーナは茶葉荒らしの実行犯を特定するために、村に滞在している姉のユーナの知恵を借りることにした。ユーナは潜入能力に長けた「影」の邪紋使いである以上、「厳重な倉庫に忍び込む方法」に関しても、何か心当たりがあるのではないか、と考えたのである(理論上は、ユーナによる仕業、と考えることも出来なくはなかったが、さすがにシーナは実の姉を疑うような性格ではなかった)。

宿を訪れたシーナが一通りの事情をユーナに伝えると、ユーナはしばし熟考した上で、いくつかの仮説を提示する。

「私のような『影』の邪紋使いか、あるいは『幻影』の邪紋使いなら、警備の目をごまかして侵入することは出来るかもしれない。でも、神聖トランガーヌが関わっているのだとしたら、どちらも可能性は低そうね」

無論、神聖トランガーヌ内の思想も過激派一辺倒では無いので、尖兵として邪紋使いを利用する可能性も無い訳では無いし、それ以前の問題として、そもそも神聖トランガーヌ側の仕業だと決まった訳でも無い。

ただ、ここで彼女は「猫くらいしか通れそうに無いほど厳重な警備」を、「聖印」の力で突破する一つの方法を思いつく。それは、つい先日、彼女が船上で遭遇した「鯨姫」の能力である。

「聖印を使う人達の中には、自分の乗騎となる動物を小型化する能力を持っている人もいるわ。だから、聖印教会の人達なら、小型化した動物を潜入させることも可能なのかもしれない」

もっとも、小型化した動物に、そこまで器用なことをさせられるのかどうかは、その能力について精通している訳ではないユーナには判別がつかない。

「なるほどね。分かったわ、ありがとう、お姉ちゃん」

シーナはそう言って、ひとまず領主の館へと帰還する。これが解決の手がかりに繋がるかどうかは分からないが、少なくとも聖印教会が関わっていた仮説を裏付ける一つの根拠は手に入ったと言える。もっとも、シーナにしてみれば、それはマリアンヌへの疑惑を強める根拠でもあったので、結果的に尚更複雑な心境にさせられることになった訳であるが。

******

一方、ハルナは倉庫の近辺の人々から、事件が起きたと思しき時間帯の情報を聴き集めていたところ、幾人かの者達から、興味深い目撃証言を聞き出すに至る。いずれもはっきり形状が見えた訳ではないが、村の中で「奇妙な小動物」を見た者達がいるらしい。

(誰かが小動物に姿を変えていたのか、小動物を使役していたのか、あるいは、小動物そのものが犯人なのか……)

色々な可能性を考慮に入れつつ、倉庫近辺を中心に、その小動物の痕跡が残っていないかを調べようかと考えたが、その前に、ひとまず領主の館へと帰還することにした。実際のところ、彼女はそう言った「物理的な痕跡」を探す作業には自信がなかったのである。

(多分、こういうのはニャンコ先生にお願いする方が得策よね)

******

その間に、デイモンは「この地域に出現すると言われている巨大な混沌核」に関して、村に伝わる文献などを中心に色々と調べてみたが、少なくとも過去にそこまで大規模な混沌災害が起きたという記録は見つからず、これといった手がかりには辿り着けなかった。

(こうなると、実際に混沌の高そうな場所を調査するしかない。そうなると、それはむしろハルナさんの領域ですね)

デイモンはそう結論付けて、ひとまず文献の精査を取りやめる。普通に考えれば、このような文献確認もむしろ魔法師の領域なのだが、ハルナは(同い年のフレイヤ同様)座学に弱く、ほぼ実技試験の成績のみで卒業試験を突破した「実践型魔法師」のため、デスクワーク自体が得意ではない(故に、デイモンは「毒使いの殺戮者」という周囲の評価とは裏腹に、日頃は大量の書類の山と地道に戦う日々を送っていた)。とはいえ、村の近辺の混沌の散布状況などを確認するとなると、さすがにそれはハルナに任せるしかなかった。

******

そして、シュニャイダーは村の猫達を相手に聞き込み調査を実行してみたのだが、残念ながら、こちらもこれといった情報には辿り着けなかった。少なくとも、野良猫界隈の中で、茶葉に手を出した者はいないようだが、特に怪しげな者が村に入ってきた様子も確認出来なかった。もっとも、彼等はあくまでも「ただの猫達」であり、人間基準で見た時に多少奇妙な風貌であっても、それが「異形の存在」なのかどうかを判断する基準を持たない。ましてやシュニャイダー(ケット・シー)という「自分達と似て非なる存在」を長年自然に受け入れてきた野良猫達にしてみれば、そもそも何が「怪しい存在」なのかを判別するのも難しいだろう。

(結局、ただの世間話だけで終わってしまったニャ……)

心の中でそう呟きながら、トボトボと一人、失意のまま帰還するシュニャイダーであった。

******

こうして、一旦再合流した彼等は、状況を確認した上で、それぞれの得意分野を再考慮しつつ、担当者を替えて次の捜査段階へと移行する。デイモンとシュニャイダーは倉庫近辺の足跡の捜索、ハルナは村の近辺の森林地帯の混沌の気配の調査、そしてシーナはマリアンヌへの聞き込みへと向かうのであった。

2.3. 聖女とチーズケーキ

シーナがマリアンヌの教会に様子を見に行くと、マリアンヌはいつも通り、体調を崩した村の人々の診療や、悩み相談に応じていた。邪紋使いの身ということもあり、シーナは恐る恐る礼拝堂に足を踏み入れると、一仕事終えて休憩していたマリアンヌは、笑顔で問いかける。

「あら、シーナさん。今、領主様達が何か慌ただしく動いてるみたいですけど、どうかしましたか?」

どうやら、ハルナが村民達を相手に聞き込み活動をしていることが、マリアンヌの耳にも伝わってきたらしい。

「えぇ、その、ちょっと色々ありまして……。ところで先生、最近、何か聖印教会の方で、変な動きがあったりしないでしょうか?」

そう問われたマリアンヌは、少し小首をかしげながら答える。

「うーん、まぁ、皆さんにとっての『変な動き』と言えば、『神聖トランガーヌの存在そのもの』が変な動き、ということになるでしょうね」

「そう言った過激派の人達が、この辺りで何か活動しているというような話は?」

「確かに、そういった噂は色々あるみたいですね」

マリアンヌは淡々とそう答えるが、シーナは直感的に、彼女の口ぶりから「何かを隠しているような様子」を感じ取る。しかし、そこにどう切り込めば良いか分からない。

そんな中、一人の中年女性が礼拝堂に現れた。彼女は料理上手で評判な村の主婦の一人である。その掌の上には「黄褐色の菓子のような何か」を乗せた皿があった。ほのかに漂う匂いから、それがチーズケーキの類いだということをシーナは察する。

「マリアンヌ様、こちらでよろしいでしょうか?」

女性がそう言うと、マリアンヌは笑顔で頭を下げる。

「ありがとうございます」

「でも、どうしたんですか? 急にチーズケーキが欲しいだなんて」

「実は前々から一度、食べてみたいと思ってまして。でも、今は仕事中なので、後でいただきますね」

そう言いながら、教会の敷地内に位置する彼女の自宅(小屋)へと運んでいく。シーナの記憶では、マリアンヌはあまり甘い物を好む性格ではない。その様子にシーナが微妙な違和感を覚えていると、礼拝堂を出たその中年女性が、別の主婦らしき女性達と雑談している声が聞こえる。

「あら、あなたも頼まれたの? 私もついこないだ、チーズケーキを差し入れに持ってきたばかりなのよ。まぁ、司祭様にはいつもお世話になってるし、そんなに手間がかかるものでもないから、別にいいんだけど」

「そういえばここ最近、司祭様の様子がちょっとおかしいわよね。何か気を病んでいるような……。もしかして、その気苦労を解消するためのチーズケーキなのかしらね」

「そうね。甘いものに逃げたくなる時って、確かにあるものね」

彼女達の話を耳にしたシーナは、マリアンヌの「気苦労」の要因の可能性に思考を巡らせ、そして、「嫌な予感」が徐々に募っていく。

(まさか先生が……、いや、でも、まさか……)

「否定したい仮説」が自分の中で広がっていくのを実感しながら、ひとまずシーナは教会を後にする。なんとか「最悪の展開」だけは避けたいと考えつつも、そのためにどうすれば良いかが分からずに苦悶するシーナであった。

2.4. 異形の痕跡

一方、その間にデイモンとシュニャイダーが倉庫の周辺の諸々の痕跡をくまなく捜査した結果、二人は「見たことがない小型生物」の足跡を発見する。おそらくは「小型犬」か「猫」程度の大きさだと推測されるが、明らかに普通の動物の足型とは異なる、何らかの異形の存在であろうことはすぐに分かった。更に、その足跡の近辺には「茶葉の欠片」と思しき粉末も散見される。

二人がその足跡と粉末を追っていくと、やがてそれは、村の教会へと続いていき、最終的には、教会の敷地内にある小屋へと繋がっていく。それは「マリアンヌの私室(自宅)」であった。ちなみに、彼女は独身であり、その小屋には彼女以外には誰も住んでいない筈である。少なくとも、デイモンの知る限りは。

「さすがに、ここでいきなり踏み込むのは早計ですかね。もう少し、容疑を裏付けるような情報を集める必要があるでしょう」

「そういうことなら、任せるニャ!」

そう言って、シュニャイダーは教会の近辺の猫達を集めて、「茶葉を咥えた奇妙な動物」を見た者がいないかどうかを確認しようとしたが、残念ながら、一件も目撃情報は見つからなかった。正確に言えば、どうやら事件が起きたと思しき昨夜の時点では、誰もこの辺りにはいなかったらしい。

「うーん、どうにも今日は不調だニャ……」

そう言ってシュニャイダーは肩を落とす。とはいえ、見つからないものは仕方がない。デイモンとしても、ここで彼のことを責める気はサラサラ無かった。

******

こうして皆がそれぞれに村の中での事件の調査を進める中、森へ向かう筈のハルナは、その前に村の酒場に立ち寄っていた。状況によっては、調査の過程で巨大な(危険な?)投影体と遭遇するかもしれないと考えた彼女は、自分の中でのテンションを上げるために、まずは一杯ひっかけることにしたのである(ちなみに、まだ昼間である)。

なお、彼女は15歳であるが、この世界では飲酒年齢に関する明確な基準はなく、この村にも特に固有の規制はない。故に、誰に酒を出して良いかは酒場主の自己判断という形になるのだが、さすがに契約魔法師としてこの地に赴任しているハルナを「酒も飲めない子供」扱いすることは憚られたのか、いつの間にか彼女はこの店の常連客となっていた。

ちなみに、彼女は別に酒に強い訳ではない。まだ身体が未成熟なこともあるが、少し酒を飲んだだけで、すぐに酔っ払う。だが、彼女はむしろ、その「酔っ払って気が強くなった状態」の方が、魔法の成功率が高い(本人談・未実証)ため、契約相手であるデイモンも、そんな彼女の酒癖については、ひとまず黙認しているのが現状である。

「さぁ、気合入ったし、張り切って行くわよー!」

酒場を出たハルナは一人で勝手にそう叫びながら、村の近辺の中でも比較的混沌濃度が高いことで知られる森林地帯へと足を運ぶ。その中でも特に投影体の発生率が高いと言われている区域を中心に、「混沌の流れ」をくまなく調査した結果、どうやら森の一角に、既に何か「巨大な混沌核を持つ投影体」が出現したような形跡があることに、彼女は気付く。おそらくは数日前だと推測されるが、正確な時期までは分からない。

「今のところ、これと言った混沌災害の報告がないということは、ここに出現したのは、友好的な投影体? いや、でも、まだ今の段階でそう決め付けるのは早計かしら?」

そんな独り言を呟きながら、ハルナはひとまず村へと帰還する。この時点で一度、酒は抜けかけていたが、帰還後の報告前に、彼女は再び酒場へと足を運ぶのであった。

2.5. 様々な可能性

こうして、再び領主の館へ合流した彼等は、それぞれの調査報告をまとめる。この時点で、時は既に夕刻に差し掛かっていた。

「どうやら、もう『巨大な混沌核を持つ投影体』は、出現した後みたいだわ。でも、今のところ、近隣の村でも、特に大きな投影体による被害は出てないのよね?」

「えぇ、特に話は聞いていないですね」

酒の匂いを漂わせながら、領主に対して「タメ口」でそう語るハルナの報告に対して、デイモンはそう答える(ほろ酔い状態の時のハルナのこのような態度に対しては、デイモンとしては、あえて正す気もなかった)。とはいえ、今の時点ではまだ何らかの形で「潜伏」している状態かもしれないので、油断は禁物であろう。

続いて、今度はシーナが口を開く。

「マリアンヌさんは、なぜか分からないけど、村の人達にチーズケーキを頼んでたみたいだわ。あと、最近、顔色が悪いみたいだけど……」

どこか言いにくそうな口調でシーナがそう伝えると、ハルナが「何かを閃いたような顔」を浮かべて、デイモンに問いかける。

「マスター、マリアンヌさんは、昔からチーズケーキが好きだった訳ではないのよね?」

「そうですね。特別好物だったという話は聞いたことがないかな」

そう言われたハルナは、ニヤリと笑う。

「だとしたら、結論は一つね。オトコよ、オトコ。新しいオトコが出来たに違いないわ。早速、そのオトコのツラを拝みに行きましょうよ!」

「いや、男に食べさせるなら、普通、自分で作って食べさせるのでは?」

デイモンがそう指摘すると、ハルナは呆れたような顔を浮かべる。

「だから、そのおばちゃん達に作らせたチーズケーキを『自分で作った』と言って出すのよ」

「なるほど……、その発想はなかった」

「マスター、ダメよ、そんなんじゃ。少しはそういうことにも興味を持って。マスターもいずれは誰かと結婚するんだから」

「しかし、それを理解出来るようになったら、イヤな性格の男になるだけでは?」

「その辺を分かった上で、気付かないフリをしてあげられるのが、いい男ってやつよ、マスター」

酒の勢いで勝手に決め付けて盛り上がっているハルナに対して、シーナが横から口を出す。

「ハルナちゃん、ちょっと落ち着いて」

「シーナも一緒に見に行きましょうよ。興味あるでしょ?」

「うーん……、食べさせる相手が『男』ならいいんだけどね……」

シーナのその思わせぶりな言い方を、今度はデイモンが気にかける。

「彼女に関して、何か疑わしいことがありましたか?」

それに対して、シーナはまだ「例の噂」について言い出せずに、そのまま口籠る。すると、話の流れを気にせず、ハルナが再びデイモンに問いかけた。

「マスターは何か、分かったのかしら?」

「倉庫の近くに『よく分からない生き物の足跡』があったので、それを調べてみたら、教会内のマリアンヌの自宅に繋がっていました」

「それなら、尚更マリアンヌさんの家を調べる名目が出来たじゃない。すぐ行きましょうよ」

もはや、何が主目的なのかもよく分からなくなっているハルナがそう促すと、デイモンもやや迷いながらも同意する。

「まぁ、彼女が体調不良ということならば、確かにそれも気になるし、直接聞きに行ってみる必要はあるかな」

「全員で行く必要はないでしょ。何人かが彼女を呼び出して話を聞いてる間に、他の誰かが忍び込めばいいわ」

「なぜ、忍び込むことが前提に?」

「オトコの顔を拝むためよ」

さすがにそろそろ、酒に酔っている時のハルナの相手は面倒だと内心でデイモンが思い始めている辺りで、シーナが割って入る。

「ハルナちゃん、落ち着いて(二回目)」

「マスターは気にならないの? 幼馴染なんでしょ。友達の恋路を冷やかすことで関係を盛り上げてやるのも、友達の役目よ」

「あの、ハルナちゃん、落ち着いてね(三回目)。でも、デイモンさんが先生とは一番歳が近い訳だから、直接話を聞いてみるなら、デイモンさんがいいと思うわ」

「そーよ、そーよ」

そう言われたデイモンは、(ハルナのことは無視しつつ)シーナの意見には一理あるとは思いつつも、確認の意味を込めてシーナに問いかける。

「でも、幼馴染という意味ではシーナも同じですし、医療方面で一緒に仕事をすることも多い訳だから、今はむしろ私よりも彼女に親しいのでは?」

「私は、邪紋を刻んでしまったことで、少し壁が出来てしまっているから……」

「なるほど。確かに、今の彼女は聖印教会の司祭である以上、そこはお互いに色々あるでしょうね。では、私が聞いてみましょう」

「じゃあ、よろしく、デイモンさん。あと、ハルナちゃんはコレ」

そう言って、シーナはハルナに水を渡す。ハルナがそれを口にすると、少しずつ、彼女の顔色が「平常時」に近付いていく。

「あ、ちょっと、酔いが覚めてきました……。えーっと、マスター、マリアンヌさんのところに行くんですね。よろしくお願いします」

「あれ? ハルナちゃんも行くんじゃニャかったのかニャ?」

シュニャイダーにそう言われると、ハルナは呆れたような口調で答える。

「いやだなぁ。せっかくマリアンヌさんに『いい人』が出来たなら、あんまり大勢で自宅に押しかけたら、迷惑じゃないですか」

どうやらハルナは、酔ってる間の記憶や意識が残っているのかどうかが微妙なようである。とはいえ、もしマリアンヌが何らかの陰謀に加担していた場合、領主一人で彼女に対面させて良いかどうかは、微妙な問題である。

「じゃあ、私が一緒に行くニャ」

シュニャイダーがそう言うと、ハルナとシーナもそれに同意した上で、彼女達はマリアンヌ以外に村内に間者と思しき人物がいないかどうかの調査へと向かうことになった。

2.6. 夜の待ち人

陽が落ちた頃、教会の敷地内にあるマリアンヌの自宅へと向かおうとしたデイモンとシュニャイダーは、その教会の礼拝堂の前で、一人の若い女性と思しき人物が、誰かが来るのを待っているのに気付く。この時、シュニャイダーはその人物の姿に違和感を覚え、じっくりと凝視した結果、その「正体」を見破ることに成功する。

「あれは……、女装しているが、前の領主の配下だった男ニャ。確か、名前はギュンターとか言ったニャ」

シュニャイダーの記憶によれば、ギュンターは先代領主ルビールの側近の騎士見習いであった。歳はおそらくハルナやシーナと同世代の少年であり、2年前に比べて多少は背が伸びたようだが、それでも小柄な体格のため、一目見ただけでは女性であることを疑いようがないほどに完璧に擬態している。それをシュニャイダーが見破れたのは、おそらく妖精特有の感性故であろう。あるいは、「夜」である今の時間帯の方が、その猫的な感性が研ぎ澄まされているのかもしれない。

「正体を隠してこの村に来ているということは、何かを企んでいることニャ」

「なるほど……。確かに、それは怪しいですね。これは、ハルナやシーナにも来てもらった方が良いかもしれません」

デイモンはそう言いながら、ハルナとシーナに対して「教会に来るように」という旨を記した手紙を書き、それをシュニャイダーに託す。シュニャイダーは周囲のにいた猫を呼び寄せて、それを二人に届けるように指示した。

そして、やはり夜の方が猫達は活発になるようで、すぐにその手紙はハルナとシーナへと届けられ、四人はあっさりと合流を果たす。なお、この時点で、まだ「女装したギュンターと思しき人物」は、教会の前で一人立ち続けていた。

「もし、彼が内通者だった場合、どうも誰か人を待っているようなので、他にも仲間がいるのかもしれません」

デイモンはそう言った上で、シーナとハルナをその場に「監視役」として残した上で、デイモンとシュニャイダーは、当初の予定通り、まずは同じ敷地内のマリアンヌの自宅へと向かうことにした。

「こちらで何かあったら、『赤い信号弾』を打ちましょうか?」

ハルナがデイモンにそう問いかける。彼女が言うところの「信号弾」とは、空中に浮かび上がらせる「映像」のことである。これは、彼女のアイデンティティである「変身」の際に用いる幻影魔法の応用であった(なお、余談だが、エルマにいる彼女の姉弟子が作り出す「無声映画」も、その原理は同じである)。

「それは目立つので、『身の危険があった時』だけでいいです。それ以外の時にどうするかは、そちらの判断に任せます」

「いざという時のために『伝令猫』も残していくニャ。手紙を書いて渡してくれれば、私のところまで届けてくれるニャ」

「分かりました」

こうして非常時の確認を済ませた上で、デイモンとシュニャイダーがマリアンヌの家へと向かうが、二人が着いた時点では、屋内に明かりが灯っている様子はない。既に陽が落ちているとはいえ、普通ならば、まだ就寝するような時間ではなかった。ちなみに、教会の窓からも光は漏れておらず、まだ中に人がいるようには見えない。

ひとまずデイモンがマリアンヌの家の扉を叩いてみるが、返事がない。居留守を使っている可能性もないとは言えないので、念のため、デイモンが扉に耳を当てて聴覚に神経を集中させていると、彼の傍らに立つシュニャイダーの方が、その自宅の中から「人ではない何か」の気配を感じ取った。

「これは……、投影体の気配ニャ」

彼はそう断言する。マリアンヌの中では、投影体は「不幸にもこの世界に呼び込まれてしまった魂の迷い子」という位置付けであり、人に危害を与えないならば、討伐の対象とは考えていない。それ故に、彼女が何らかの投影体を自宅の中に匿っている可能性は、十分に考えられるだろう。問題は、それが「人に害をもたらす投影体」なのかどうか。より正確に言えば「この村に害を為そうとする意図を持つ投影体」なのかどうか、である。

しかも、シュニャイダーの直感が間違っていなければ、その投影体からは、かなり強大な混沌の力が感じ取れる。もしかしたら、ハルナが言っていた「森で出現した巨大な混沌核の投影体」なのかもしれない。しかし、だとしたら、なぜその投影体を彼女が庇うのかが不明であるし、もしかしたら、逆に彼女を襲うことを目的に忍び込んでいる投影体の可能性もある。

いずれにせよ、家主であるマリアンヌが不在の状態で、無断で踏み入って良い状態ではないと判断したデイモンは、シュニャイダーと共に、しばらくその小屋の前で彼女の帰還を待つことにした。

2.7. 近付く真相

一方、その頃、ハルナとシーナが見張っていた礼拝堂の前に、マリアンヌが到着した。と言っても、教会の敷地の構造上、彼女の自宅に行くには礼拝堂の前を通らなければならない。そして、彼女の様子から察するに、どうやら彼女はギュンターに会うためにこの場に現れた訳ではなく、自宅に行く途中で「遭遇してしまった」ような状態に見えた。

ハルナとシーナが近寄って聞き耳を立てる中、マリアンヌは「気の乗らない声」で、ギュンター(推定)に対して声をかける。

「『また』ですか」

そう言われたギュンターは、真剣な表情で語り始める。その声は、女装しているにもかかわらず、明らかに「男性」であることを隠そうとしない声であった。どうやら彼は、自分の正体を明かした上で、マリアンヌに対して何らかの「交渉」を持ちかけているらしい。

「もう時間がないのです。あなたが説得すれば、きっと耳を傾けてくれる筈だ。このままでは、あなたが決断するよりも前に、この村にいることが出来なくなりますよ」

「ですが、私にはやはり、それが『正しい道』とは思えないのです」

「茶畑襲撃は、今回の計画の中ではあくまで陽動ですが、彼等の中では本気です。決して、脅しで言ってるだけではありません」

どうやら、やはり彼は「その筋」の者らしい。話の本題はまだよく分からないものの、少なくとも、聞こえてくる単語から推測する限り、これはただ事ではないと判断したハルナは、懐から筆記用具を取り出し、デイモンとシュニャイダーに「マリアンヌが来た」と書いて、シュニャイダーがこの場に残していた「伝令猫」に渡す。その間にも、二人の会話は続いていた。

「ヘンリー様には、どうしても世継ぎが必要なのです。お世継ぎを連れ帰れば、『今回の作戦』は中止にしてくれると約束して下さいました。あの方は、確かに昔とは変わってしまいましたが、今でも、約束を違えるようなことは絶対にしません」

「分かっています。ですが……、せめて今夜一晩、考えさせて下さい」

「……明日の朝が、限界ですよ」

そう言って、ギュンターがこの場から立ち去ると、ハルナが彼の後を追おうとする。そんな彼女に対して、シーナは心配そうに声をかけた。

「一人で大丈夫?」

「安心して、私は『仮面の騎手』よ」

それは、ハルナが敬愛する「異界の英雄達」の総称である。シーナはその言葉が意味するものはよく分からなかったが、ひとまずハルナを信じて見送ることにした。

「死ぬような無茶だけはしないでよね。死んだら、治せないから」

「大丈夫よ。私が強いことは知ってるでしょ」

「うん、信じてる」

「あなたの方こそ、気をつけてね。あなたは、あんまり戦闘能力がないんだから」

そう言って、ハルナが彼の後を追って行ったのを確認したシーナは、デイモン達の到着を待たずに、独自の判断で、マリアンヌの前に姿を現した。

「あら、シーナさん、どうしました?」

涼しい顔のマリアンヌにそう言われたシーナは、恐る恐る彼女に語りかける。シーナとしては、マリアンヌとデイモンが接触して「最悪の事態」が発生する前に、出来ればそれを止めたいと考えていたのである。

「あの、すいません、今の話、聞いてました……」

そう言われたマリアンヌは「今、自分がギュンターに対して話したこと」を思い出しながら、真剣な顔で問いかける。

「あなた、どこまで事情を把握してる?」

彼女のその声色は、明らかにいつもの「穏やかな慈悲深き聖女」とは異なっていた。一人の「年下の幼馴染」に対して、やや高圧的とも取れるような口調で、片目に鋭い眼光を宿しながら、そう問いかける。

「噂程度ですが……、あなたが、ヘンリー・ペンブローク氏の隠し子かもしれない、という話は伺っています」

そう言われたマリアンヌは、思わずその方目を大きく見開き、拍子抜けしたような表情を浮かべる。

「あ……、そ、そうなんだ……。そうか、そういう噂が流れてるのね……」

「どういうことですか?」

「とりあえず、はっきり言っておくけど、それはただの根も葉もない噂よ。いや、正確に言えば、『葉』くらいはあるかもしれないけど……、少なくとも私の身体には、ペンブローク家の血なんて、一滴も入っていないわ」

幼馴染口調のまま、彼女はそう言って否定する。微妙に含みを残した言い回しではあったが、少なくとも、その言葉に嘘があるようには、シーナには思えなかった。

「じゃあ、なんであのギュンターという男は、あなたの所に?」

「それは……」

マリアンヌがどう答えるべきか迷って言葉を選んでいるところで、デイモンとシュニャイダーがこの場に現れる。これに対して、マリアンヌは再び「村の司祭」の顔に戻りつつも、デイモンに向かって、真剣な表情で問いかけた。

「あなた達も『事情』は知っているのですか?」

「何の話かな?」

デイモンは首を傾げながら、素直にそう答える。実際、彼はマリアンヌの「出自の噂」については、誰からも聞かされていない。マリアンヌは警戒心を緩めぬまま、質問を続ける。ちなみに、デイモンもマリアンヌから見れば「年下の幼馴染」ではあるが、さすがに相手の「領主としての立場」を考慮してか、口調は崩さない(逆にデイモンは、歳の近い幼馴染であるマリアンヌに対しては、他の者達に対してよりも「くだけた口調」で話す)。

「私に話があって、ここに来たのですよね?」

「あぁ、この村の紅茶の茶葉の倉庫が荒らされたという話を聞いてね。その倉庫から続く『奇妙な動物の足跡』が、君の家の近くまで続いていたから、ちょっと事情を聞きたいんだ」

そう言われたマリアンヌは、納得と安心が織り交ざったような顔を浮かべる。

「なるほど。その件については、隠し事をする気はありません。一応、先程『お詫びの品』を、倉庫の警備の方に届けたところなのですが……、それで済む問題でもないですしね」

「お詫びの品?」

「それは御帰還頂いてから確認して下さい。その前に、会ってほしい者がいます」

そう言って、マリアンヌは三人を自宅の小屋へと案内する。デイモン達は今ひとつ事態を把握出来ないまま、彼女に従ってその小屋へと向かうのであった。

2.8. 仮面と翼

一方、その頃、ギュンターの尾行を続けていたハルナは、徐々に彼が村の外へと出て行こうとしていることに気付く。

(こいつを捕まえることが出来れば、マスターの疑いを晴らすことが出来るわ。でも、村の中で騒動を起こすと、厄介なことになるかも)

そう考えていた彼女は、あえてギュンターが村の外に出たところで、後ろから声をかける。

「あなた、ちょっと待ちなさい」

そう言われたギュンターは、静かに振り向きながら、女性のような声色で答える。

「私が何か?」

「女性のフリしてんじゃないわよ。あなた、オトコノコでしょ? 正体を現しなさい!」

ギュンターは少し間を開けつつ、平静を装いながら答える。

「この国では、男が女性のような姿をしてはいけない、という法律でもあるのですか?」

「さぁね。でも、あなた、この村で不審な行動をしてたじゃない。とりあえず、私と一緒に来てくれるかしら?」

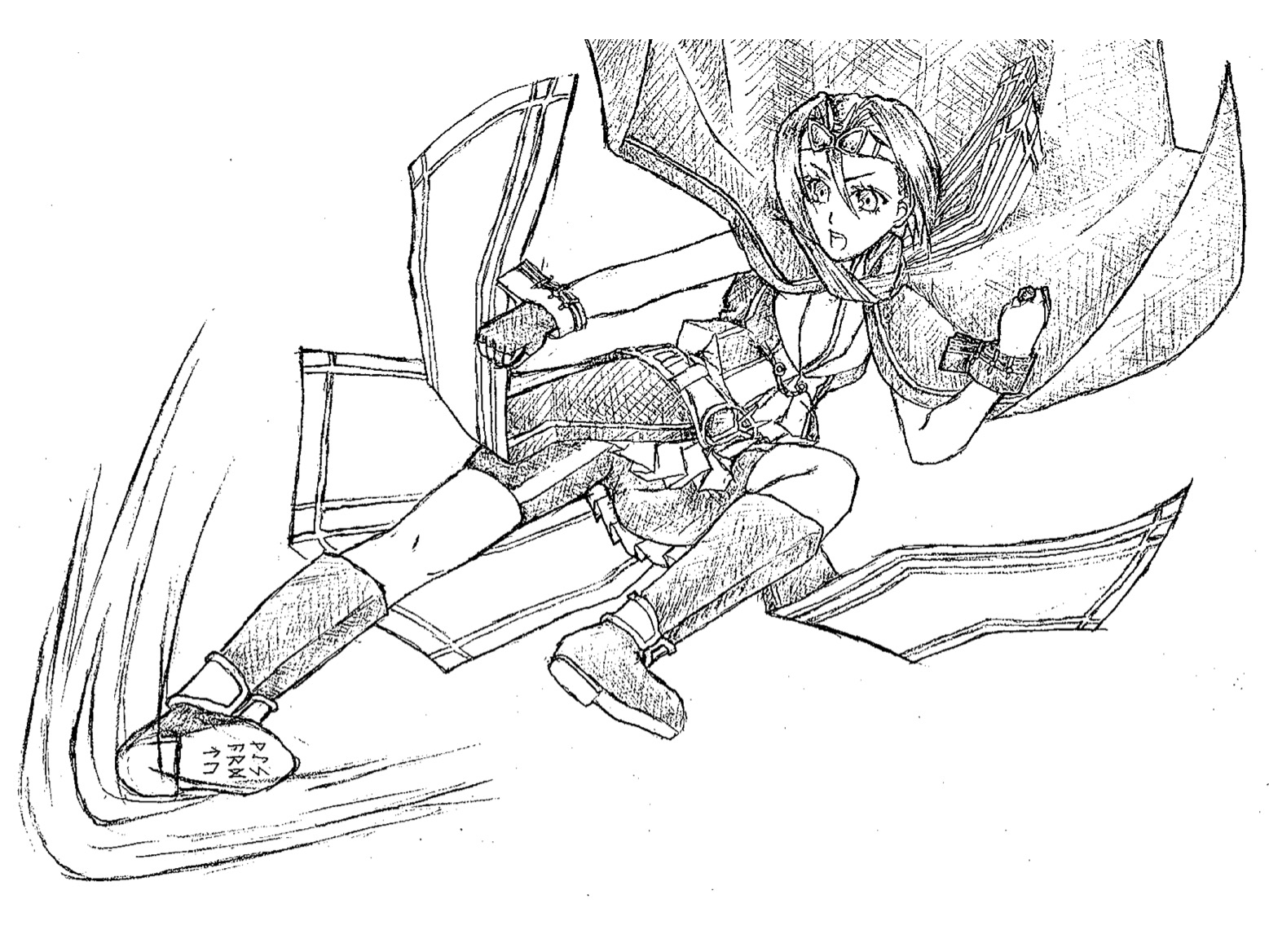

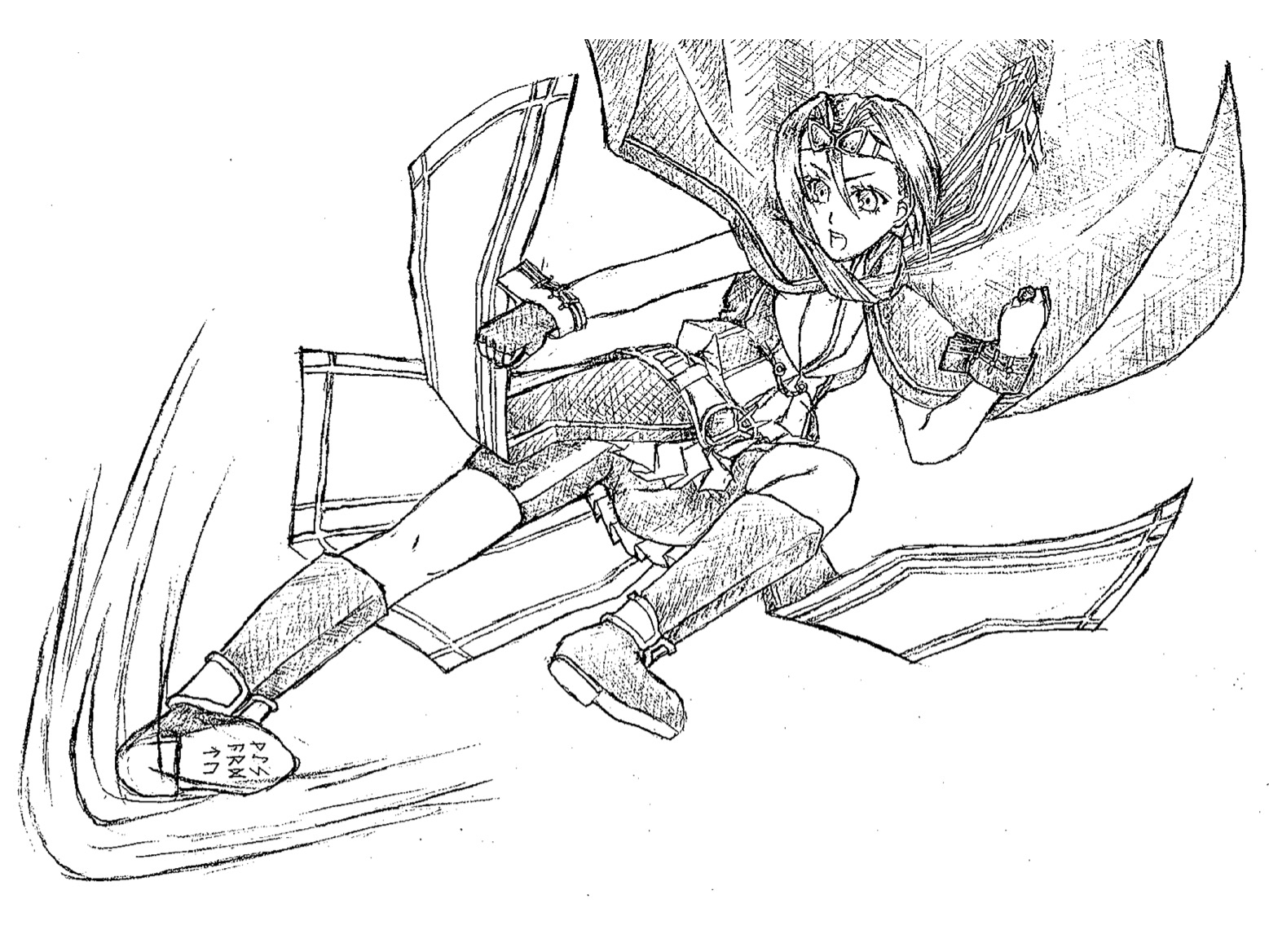

そう言いながら、ハルナは腰のベルトに手をかける。自分の身体を強化する魔法と、自分の体に覆い被せるような形で幻影を見せる魔法を用いて、「見た目の姿」を変える。それは彼女が長年憧れ続けた、あの「仮面の騎手(魔法師)」の姿であった。

「変身!」

生命魔法師ハルナ・カーバイトは、改造人間ではない。彼女に異界文書を与えたカルディナは、世界征服に興味がない、ただの堕落教師である。ハルナ・カーバイトは純粋な自己満足のために、変身し続けるのだ!

だが、彼女がマントを翻してその変身ポーズを決めている間に、ギュンターは懐から「何か」を取り出し、次の瞬間、その「何か」が「天馬」の姿に変わる。彼は聖印によって特別な力を与えられた幻影馬を、聖印の力で小型化していたのである。それはまさに、ユーナが話していた(鯨姫と同じ)「自分の乗騎を小型化する聖印の能力」出あった。

「ペ、ペガサス!?」

ハルナは思わずそう叫ぶ。それもまた、異界文書の別の号に記されていた幻獣(?)の姿にそっくりであった。

「やるじゃない……。さぁ、ショータイムよ!」

彼女は気を取り直して、そう言いながら「魔法(によって強化された身体)」の力で戦うためのポーズを決めたが、ギュンターはそんな彼女を無視して、天馬に跨って夜空へと飛び去って行く。この場にデイモンがいれば、毒矢で追撃することも出来ただろうが(あるいは、一般的な魔法師であれば、何らかの攻撃魔法で叩き落とすことも出来たかもしれないが)、肉弾戦でしか戦うことしか出来ないハルナには、どうすることも出来なかった。

「ちょ、ちょっと、ズルいわよ、そんなの!」

そんな彼女の叫び声もむなしく、あっさりとギュンターは宵闇の中へとその姿を消して行く。こうして、マスターの汚名を晴らすために強い覚悟を持って捕縛を試みようとしていたハルナは、激しい失意に打ちのめされながら、泣く泣く教会へと戻るのであった。

2.9. 紅い衝撃

村のはずれでそんな追撃戦(?)が発生していたことなど露知らず、マリアンヌによって彼女の自宅へと案内された三人は、彼女が部屋の明かりをつけた瞬間、その部屋の中に「

紅い体毛の犬のような何か

」がいることに気付く。一見すると「垂れ耳の小型犬」のように見えるが、その「耳」の部分が、茶葉のような形をしている。

突如部屋に現れた「見知らぬ三人(その中でも特にシュニャイダー)」に対して、その「犬らしき何か」は警戒し、唸り声をあげながら威嚇しようとするが、マリアンヌがすぐにたしなめる。

「こら、アールくん、ダメでしょ」

どうやら、それがこの動物の名前らしい。ちなみに「アール」とは、ブレトランドの方言で「伯爵」を意味する言葉でもある(他の地方では「カウント」と呼ばれることが多いが、これは君主としての「功績」を意味する評価単位と同語源とも言われる)。

「この子はおそらく、投影体でしょう。先日、森で倒れていて、うわごとのように『チーズケーキが食べたい』と言っていたのです」

どうやら人語を解する犬らしい、ということにデイモン達は少し驚きつつ、彼女の話をそのまま聞き続ける。

マリアンヌ曰く、彼女はひとまず彼(?)を家に連れてきて、村の人に頼んでチーズケーキを作ってもらって、食べさせたところ、元気になったという。そして「お礼」のつもりで、アールは「村の倉庫にある茶葉」の中でも「一番上質な部分」を奪い取った上で、マリアンヌの眼の前で「奇妙な行動」を始めたらしい。

「とりあえず、実際に見てもらった方が早いと思います。アールくん、やってみて」

「うん、分かった」

アールはそう答えると、マリアンヌの自室に置いてあった茶葉の束を口に含み、そして次の瞬間、体をブルブルを震わせると、その身体からの体毛の間から、食べた量と同じくらいの茶葉の欠片が抜け落ちるように現れた。

驚いた三人がその「こぼれ落ちた茶葉」に顔を近付けると、そこからは、本来の茶葉の香りに加えて、何か特殊なフレーバーを付加させたような、独特の匂いが漂っていることが分かる。

「どうやらこの子は、『紅茶の妖精』なのか、あるいは『紅茶のオルガノン』なのか、正確なところはよく分からないですが、いずれにせよ『自分の体内に含んだ茶葉』に、『独特の香り』を付加させることが出来る力を持っているようなのです」

「これは、いい茶葉だニャ」

紅茶の専門家であるシュニャイダーが、そう言ってお墨付きを与えると、マリアンヌも少し安堵した表情を浮かべる。とはいえ、さすがに村の茶葉を勝手に盗んだことは大問題なので、先刻、アールが作り出した「フレーバー付きの茶葉」を、荒らした茶葉の倉庫の門番のところに届けに行っていたらしい。マリアンヌとしては、当初は今夜の時点でデイモンを訪問して直接話す予定であったが、結果的に彼等と行き違いになってしまったため、門番達には「詳しい話は明日、領主様に直接お話しします」と言伝していたようである。

ちなみに、この時点で三人は勘付いていたが、この「アールという名の犬のような何か」は、見た目は小型犬程度の大きさだが、その身体からは、相当に強い混沌の力が感じ取れる。おそらくは、彼こそが「森に出現した、巨大な混沌核を持つ投影体」なのであろう。今のところは(「善意の茶葉荒らし」はあったものの)積極的に人に害を為そうとする様子はなく、マリアンヌになついているように見える。

彼女としては、アールが元気になったところで、この世界において守らなければならないルールを教え込んだ上で、いずれ村の人々(特に、教会によく足を運ぶ子供達)に紹介しようと考えていたのだが、その前に茶葉荒らしをやってしまったことでバツが悪くなってしまった上に、最近になって「聖印教会の過激派信徒」が村に潜入しつつあるという状況から、今の時点ではあまり堂々と公にすべきではないと考えていたようである。

「じゃあ、これで茶葉荒らしの件は解決だね。それで、さっきマリアンヌが言ってた『事情』というのは、これとはまた別件なのかな?」

デイモンにそう言われたマリアンヌは、観念したような表情を浮かべる。

「申し訳ございませんが、あなたと二人だけで話をさせて頂けませんか?」

彼女がそう言うと、その決意の重さを察したシーナは、シュニャイダーとアールを連れて、小屋の外に出る。シュニャイダーの方も、既にアールの作り出すフレーバー茶葉の方に興味を引かれていたので、部屋に残るマリアンヌとデイモンのことを気にする様子もなく、あっさりとそのまま彼と共に扉の外に出たのであった。

三人(一人と二匹?)が外に出たのを確認すると、マリアンヌはデイモンの前で、うやうやしく片膝をついて傅くような姿勢を示す。

「あなたがどこまで事情をご存知かは知りませんが、あなたは、前トランガーヌ子爵ヘンリー・ペンブローク様と、我が母ブリジット・テイラーとの間に生まれた、御落胤です」

彼女の突然の告白に対して、デイモンは当然のごとく困惑する。その反応を確認しつつ、マリアンヌはそのまま話を続けた。

「つまり、私とあなたは、父親違いの姉弟、ということになります。ヘンリー様はまだ御后のジェーン様と御婚約されるよりも前に、臣下であった我が父フレディ・テイラーの妻ブリジットに恋心を抱き、若気の至りで『そのような関係』に至り、そしてあなたがお生まれになられました。とはいえ、さすがに人妻との不義密通を表沙汰にする訳にもいかない、と判断されて、遠いアントリアの孤児院に預けることになったのです」

デイモンとしては、自分の両親が誰なのか、ということに関して、全く考えなかった訳ではない。だが、孤児院の人々からは「孤児院の前に捨てられていた子供」としか聞かされていなかったため、彼はこれまで、ずっとその言葉を信じて生きてきた。

無論、マリアンヌが言っていることが本当だと確信出来る根拠はない。だが、冷静に考えてみれば、飛び抜けて優秀という訳でもなかった幼少期の自分が、突然、名門アクエリアス家の養子に迎えられたことも、これが真実ならば、確かに辻褄が合う。老獪な策謀家としても知られるジンだけに、デイモンの出自を知った上で、そのような「特殊な家系」の血筋の少年を養子に迎えることで、色々な形での「利用価値」を見出したのであろう。

「しかし、その後、我が父が突発性の病気で急死し、不運にもその時に『聖印を託せる者』が近くにいなかったため、その聖印が失われ、我が家はお取り潰しとなりました。母は大陸の親戚の家を頼ることになり、私には『デイモンのことを近くで見守るように』と言い残して、あなたと同じ孤児院に私を預けることになったのです。そして、それは私自身の望みでもありました」

その後、デイモンがアクエリアス家に養子に迎えられたことで、「もう自分の役割は終わった」と判断した彼女は、聖印教会に入信し、やがてソリュートの司祭に迎えられることになる。その地にデイモンが派遣されたのも、おそらくはジンの中で何らかの思惑があったからであろうが、再び自分が異父弟を見守れる立場となったという意味では、彼女の中では素直に喜ばしい巡り合わせであった。だが、神聖トランガーヌの出現により、状況は複雑化していく。

「現在、ヘンリー様には『聖印を継ぐことが可能なお世継ぎ』がいません。そして、これはまだあまり知られてはいない情報ですが、実は今、ヘンリー様は体調を崩しており、一刻も早く後継者を決めなければならない状態にあるそうです」

一応、旧トランガーヌ子爵家には、「本家」に相当するペンブローク家以外にも、「分家」としての「カーディガン家」と「ウェルシュ家」と呼ばれる二つの支流が存在し、現在、それぞれが後継者候補を立てているのだが、どちらも「決め手」に欠ける状態であるらしい(詳細は次話参照)。そこで、国を割らずに後継者を定めるためには、たとえ不義密通の子であっても、ヘンリーの実子を連れてくるのが一番と考えた人々が、必死の捜索の末に「御落胤」としてのデイモンの存在を突き止め、彼を神聖トランガーヌへと連れ帰るため、旧知の人脈を利用してマリアンヌを通じての説得を試みようとしているらしい。

「私としては、出来ればあなたには、ヘンリー様の後継者となって頂いた上で、神聖トランガーヌを実質的に支配している日輪宣教団の暴走を止めて頂きたいと考えています。聖印教会の中には、私のように、魔法師や邪紋使いや投影体の人達とも、殺し合わずに共存する道を探そうとしている人々もいます。おそらく、神聖トランガーヌの内側にも、そのような人々はいるでしょう。あなたが二代目の『神聖トランガーヌ枢機卿』となり、あの国の人々に歯止めをかけるような施策を採って頂ければ、きっとそれが、このブレトランド全体にとって、最も望ましい未来をもたらしてくれるのではないか、と私は考えています」

あまりにもスケールの大きすぎる期待をかけられたデイモンは、さすがに即答は出来ずに絶句する。そんな彼の様子を察してか、マリアンヌは更に語り続けた。

「ただ、それはあなたにとって、荊の道です。おそらく今の立場の方が、あなたにとっては幸せな人生でしょう。有能な人材に恵まれたこともあり、領民の方々もあなたの統治には満足しています。ここで、ジン様の後継者候補として、一人の地方領主としての責務を果たされる方が、あなたにとっては安泰な生き方だと思いますし、そうあって欲しいと願っている私がいることも確かです。ですが、それと同時に、出来ることなら、あなたには『本当の唯一神様の正しき教え』を導くための伝導者になって欲しい、と考えている私もいます」

もし、デイモンが野心家であれば、おそらく二つ返事で神聖トランガーヌへの帰還を決断しただろう。だが、彼がそのような人物ではないことは、マリアンヌが一番良く知っている。戦場での残忍とも思えるような戦いぶりとは裏腹に、平時の彼は至って温厚な「まっとうな為政者」である。だからこそ、この村の領主であり続ける方が皆にとって幸せであるようにも思える一方で、彼であれば神聖トランガーヌをも御することが出来るかもしれない、という期待もある。それ故に、マリアンヌとしても判断に迷っていたのである。

「また、それと並行して、この村を巻き込んだ一つの計画が進行しつつあります。私が入手した情報によれば、間もなく、マーシャル様がこの地にいらっしゃるということで、この地の先代領主ルビール様が、そのマーシャル様を闇討ちしようと企み、まずはそのための陽動策として、茶畑を焼き討ちにしようと考えているのです」

より正確に言えば、もともと、この地の茶畑を「混沌の産物」と考える過激派の信徒は存在していた。ルビールは、そんな彼等を扇動して茶畑を襲わせ、村が混乱している隙に、自分達が宿敵アントリアの指導者であるマーシャルを亡き者にしよう、と考えているらしい。この村の元領主であるルビールは地理的な特性に精通している以上、潜伏場所も、闇討ちに適した場所も、おそらくはデイモンやマリアンヌ以上に熟知している。

デイモン達ですら昨日までは知らなかったマーシャルの来訪を、彼等がどのような情報源から知ることになったのかは不明であるが(おそらくは誰か内通者が潜んでいたのであろう)、既にそのための準備は、村の近辺の何処かで着々と進行中らしい。

「ただ、その具体的な作戦手順までは、私には知らされていません。しかし、さすがに私としては、この村にとって大切な茶畑が燃やされてしまうのは偲びないです。そんな私の気持ちを見越した上でのことなのかは分かりませんが、彼等は『ヘンリー様の御落胤を連れてくるなら、焼き討ちも闇討ちも中止する』と言っています」

おそらくそれは、マリアンヌだけではなく、デイモンの心情に訴えかける上での交換条件(という名の脅し)でもあるのだろう。

「無論、あなたが神聖トランガーヌへ行くということは、結果的に、この地の方々を裏切ることになってしまう。だから、無理にとは言えません。しかし……」

マリアンヌは言葉に詰まるが、言いたいことはデイモンには分かっていた。ここでデイモンが彼等の言うことに従えば、この地が戦場になることは避けられるし、この地にとって大切な茶畑を守ることが出来る。とはいえ、それはあくまでも彼等が本当にその約束を守ることが前提であり、今のところ、そう確信出来るだけの保証はない。

「その作戦は、いつ決行される予定なんだい?」

「明日の茶会が開かれている最中、ということだそうです」

それ故に、明日の朝までに決断を下さなければならない、とギュンターはマリアンヌに伝えていたのである(もっとも、そのことまではデイモンはシーナからも聞かされていない)。

「ちょっと、考えさせてくれ」

そう言って、デイモンはしばし一人で黙考する。唐突に知らされた真実と、唐突に訪れようとしている村の危機を前に、彼は今、重大な決断を迫られていた。

3.2. 御落胤の決意

「逃げられたー! 実力なら、絶対に私の方が勝ってるのに! ペガサス取り出して逃げるなんて、卑怯よ!」

マリアンヌの家の外では、ハルナがそう言いながら、変身した姿のまま現れ、千鳥足でシーナとシュナイダー(とお茶犬)に近付いてきた。

「まぁ、頑張ったんだニャ、これでも飲むニャ」

よく事情が分からないまま、シュニャイダーがそう言って酒を渡すと、ハルナはそれをゴクゴクと一気飲みする(見た目には現在の彼女の口元は仮面状に閉じられているが、あくまでも偽装映像なので、実際にはこの状態でも口を開いて飲食することは可能である)。その上で、ハルナは二人に問いかけた。

「で、何かあったんですか?」

「マリアンヌが『二人で大事な話がある』と言ったので、外に出たニャ。つまりは『そういうこと』だニャ」

「あの、シュニャイダーさん、男女の仲というのは、そんな単純なものでは……」

勝手に決め付けるシュニャイダーに対してシーナがツッコミを入れている中、ほろ酔い半泣き状態になったハルナは、小屋の扉に手をかけようとする。

「マスターにぃ、この私のぉ、失態をぉ、報告してきますぅ」

「そういうことなら、私も一緒に行くニャ」

「あ、待って下さい。今開けちゃダメですよ。中で大事な話をしてるんですから!」

そう言って、慌ててシーナが止めようとして扉に近付いたところで、中の二人の話し声が聞こえてきた。

******

しばしの熟考の後、遂にデイモンは決断を下す。

「残念だけど、私は神聖トランガーヌを継ぐことは出来ない。父上が私を養子にしてくれたのは、何らかの損得勘定があってのことだろうが、どんな思惑があったにせよ、拾ってくれた恩は返したい。だから、父上を裏切って神聖トランガーヌに行くことは、私には出来ない」

ここで言うところの「父上」とは、ヘンリーではなく、ジンのことである。やはり彼の中では、突然「実父」の存在を明かされても、「今の自分の父は、あくまでもジン」という思いの方が強いらしい(それが仮に、何らかの政略上の駒として利用されることを前提とした上での関係であったとしても)。

「ただ、聖印教会の、日輪宣教団の暴走を止めることには、尽力したい。だから、いずれアントリア子爵か代行閣下の協力を得た上で、あの国の内側にいる穏健派の人々を切り崩して、こちらの味方に取り込むための旗印として、私の出自を有効活用することは出来ると思う。それではダメかな?」

つまり、あくまでも「トランガーヌ子爵家の血を引くアントリアの騎士」として、外側から神聖トランガーヌの暴走を止める、というのが、彼の提案である。実際、デイモンがその出自を明らかにすれば、対トランガーヌ政策におけるアントリア側の選択肢は広がることになるだろう。無論、あくまでもそれは、ジンやマーシャルやダン・ディオードがその方針に同意することが前提の話なので、現時点で確約することは出来ないのであるが、状況によっては「自身の出自」を、かの地の再平定のために利用することをも厭わない、というのが、彼の示した決意であった。

これに対して、マリアンヌがどう答えるべきか迷っているところで、入口の扉が開く。

「話は聞かせてもらったニャ!」

「マスター、一生ついていきます!」

「ごめんなさい、聞くつもりはなかったんですけど……」

そう言って、三者三様の表情で、扉の外から三人が入ってくる。その奥には、よく分かっていないキョトンとした表情のアールもいた。

もっとも、この三人も、話の途中からしか聞いていないので、あまり正確に状況を把握している訳ではない。ただ、この村に何らかの重大な危機が近付いており、その状況を打開するために、デイモンが何か「重大な決断」を下したということまでは、何となく雰囲気から察していた。

そして、そんな彼女達の様子を見た上で、マリアンヌは静かに口を開く。

「分かりました。今のあなたには、彼女達のような心強い味方がいる。彼女達を捨ててまで神聖トランガーヌの内側に入り込むよりも、彼女達と、そして私と共に、外側から切り崩す道を選んだ方が、賢明なのかもしれませんね」

諦めたような、それでいて少しホッとしたような表情を浮かべながら、マリアンヌはそう答える。少なくとも、これはこれで「彼女が望んでいた答えの選択肢の一つ」ではあったらしい。だが、次の瞬間、彼女は再び真剣な顔つきに戻る。

「ただ、そうなると、次の問題は、茶畑の焼き討ちとマーシャル様の暗殺を、いかにして防ぐか、ということです」

「え? ちょっと待って下さい。マーシャル様の暗殺って……」

シーナが思わず声を荒げる。どうやら、その辺りのくだりまで聞かれていた訳ではないらしい、ということを把握したマリアンヌは、改めて異父弟に問いかける。

「この方々に、全ての事情をお話した方が良いでしょうか?」

「そうだね。その方が話は早いだろう」

デイモンとしては、実父であるヘンリーの元へ赴いて玉座を継ぐことよりも、(少なくとも今は)彼女達と共に一人の地方領主として生きて行く道を選んだのである。こうなった以上、彼女達とは完全に「運命共同体」であり、ここで隠し事をする理由は何もなかった。

3.3. 逆襲撃作戦

「マスターの出自に、そんな秘密があっただなんて」

「正直、私もまだ驚いてるよ」

「人間もなかなか、エグイことをするニャ」

デイモンの出生の秘密に対して、ハルナとシュニャイダーがそんな反応を見せる中、シーナもまたそれに対して驚きつつも、彼女の関心はより喫緊の案件の方へと向いていた。

「それで、マーシャル様を襲おうとしているのは?」

「元領主のルビール様に率いられた特殊部隊です。ギュンターも、おそらくその実働部隊の一人でしょう」

マリアンヌはそう説明した上で、それと同時並行で、茶畑襲撃のための陽動部隊も既にこの地に潜伏しているらしい、ということも伝える。そして、戦略的には陽動とはいえ、あくまでもその茶畑襲撃部隊の人々自身は「本気」であり、その総戦力も作戦も不明である以上、片方だけに戦力を集中させる訳にもいかない。彼等が既にこの地域に潜伏しているとすれば、それほどの大部隊ではない筈だが、少数精鋭の聖印持ち集団の可能性もある。せめて敵の潜伏場所が分かれば、先手を打って殲滅することも出来るが、マリアンヌもそこまで信用されてはいなかったようで、彼等の居場所までは聞かされていない。

ここでデイモン達が採り得る一つの選択肢は、明日の朝の時点で教会を訪れるであろうギュンターを捕らえて、潜伏場所を吐かせる、という作戦である。しかし、ギュンターは昔からルビールに対しては極めて強い忠誠心を抱いていた少年なので、いくら拷問されても口を割らないだろう、というのがマリアンヌの予想であった。

もう一つの選択肢として、デイモンが彼等に協力するふりをしてギュンターに同行し、それを尾行して潜伏場所を探す、という道もある。しかし、ギュンターにはペガサスがある以上、尾行しようにも、途中で撒かれる可能性が高い。

ならば、デイモンがギュンターに同行して彼等の潜伏先まで行った上で、そこから抜け出して、こちらに情報を伝える、という道もあるが、デイモンは潜入捜査などには長けておらず、仮に脱出に成功したとしても、デイモンが他の面々と合流する前に、騙されたことに気付いた尖兵達が暴走して、茶畑や村を襲撃する可能性もある。

こうして彼等が様々な選択肢について議論している中、ハルナが一つの奇策を思いついた。

「私がマスターの姿に変身して潜入する、というのはどうでしょう?」

彼女の「変身(映像)魔法」を使えば、やろうと思えばどんな姿にも擬態することは出来る。神聖トランガーヌには魔法に詳しい者が少ないので、騙せる可能性は高いだろう。脱出する時も、その変身魔法を多用すれば抜け出すことは可能である(無論、その分、彼女の精神力は磨り減ることになる訳だが)。ただし、さすがに聖印までは偽装することは出来ないので、もし彼等から聖印の提示を要求された場合などは、何らかの形で上手くごまかす必要はあるだろう。

その上で、内部から彼女が状況を確認した上で、他の者達はいつでも部隊を率いて出撃出来る状態で待機しつつ、彼女が内側から「信号弾(映像魔法)」を空中に放ってその場所を提示することで、現地に突入する、というのが彼女の提案である。今のところ、これに勝る良案は思いつかなかったので、デイモンは(危険な任務をハルナに任せてしまうことに躊躇しつつも)彼女のこの提言を受け入れることにした。

とはいえ、その殲滅作戦にどれだけの時間がかかるかは分からないので、翌日の昼に茶会を開くのは難しいだろう。そう考えたハルナは、ひとまずエストにいるカルディナにタクトを用いて連絡して、茶会の延期を進言してもらうように説得を試みることにした。ただ、さすがに今の時点で、デイモンの出自まで伝える訳にはいかないので、情報源については伏せた上で「近くに神聖トランガーヌ系の工作兵がいるらしい」ということだけを伝えると、カルディナは淡々とした口調で答える。

「そうか。確かに、そういうことなら、代行閣下を危険な目に遭わせる訳にはいかんな。しかし、私が行かなくても、お前達だけで解決出来るのか?」

「はい、解決してみせます」

ハルナはそう言い切った。実際のところ、この作戦に関わっているのが「現在ソリュートの近辺に潜伏中の部隊」だけではない可能性もある以上、カルディナには、エストでマーシャル達の近くにいてもらった方が、いざという時には安心であろう。

「分かった。とはいえ、詳しい事情を言えないとなると、ローガン殿あたりからは『1日遅らせる間に、何か良からぬことを企んでいるのではないか』などと疑われる可能性もあるから、何か、延期するための別の名目が必要となるだろう……。ならば仕方ない。私は今から代行閣下の周囲の関係者と酒を飲み潰して、全員二日酔いにしてみせよう」

「ありがとうございます。その代わり、こちらに着いたら、最高の茶会を準備します」

こうして、師匠の機転(?)でマーシャル達の足止めの目処がついた彼等は、翌日に向けての準備を進める。

そんな中、シーナはこの村の宿屋に滞在中のユーナの元を訪れ、彼女にはエストに戻って、マーシャル達の警護をする様に懇願する。これも、別働隊が直接エストへと向かう可能性を考慮した上での配慮であった。

「お願いね、姉さん」

「分かったわ。あなたも無茶はしないで」

そう言って、ユーナは夜の街道をひた走り、エストへと帰還する。こうして彼等は、作戦決行に向けての手筈を着々と整えていくのであった。

3.4. 潜入工作

翌朝、宣言通りにギュンターが教会の前に現れると、マリアンヌと「デイモンの姿に偽装したハルナ」が彼を出迎える。そしてデイモンことハルナは、ギュンターに「自分が神聖トランガーヌ枢機卿の座を継ぐ」ということを、はっきりと宣言した。

「よくぞ決意して下さいました、デイモン殿下。では、ひとまず村はずれまで移動した上で、そこから私のペガサスで、ルビール様の元へご案内致します」

「あぁ、相解った」

そう言って、彼女はデイモンのフリをしたまま、ギュンターに密着するようにペガサスの背中の後部に座る。その立ち振る舞いは、本物のデイモンよりも王族の風格が漂っており、逆にデイモンを良く知る者が見れば、一発で「明らかに何かがおかしい」ということに気付いたであろうが、ギュンターは「本物」のことを良く知らないので、素直にそのまま彼がデイモンだと信じ込まされたまま、彼(彼女)と共にペガサスで飛び去って行くことになった。

その途上で、デイモン(ハルナ)は神聖トランガーヌの現状についても聞かされる。日輪宣教団と譜代の家臣達との間での軋轢があること、世継ぎ候補が定まらずに混乱していること、ヘンリーの病状が非常に危険な状態であることなどを聞かされつつ、やがて二人を乗せたペガサスは、潜伏場所に到着した。

そこは、村の南西部に広がる陵地帯の沿岸部にほど近い一角にひっそりと存在する、小さな空洞であった。その入口部分が偽装されているため、遠目にはその存在に気付くことは出来ない。このような(まさに文字通りの)「穴場」の存在に二年間気付けなかったのは、デイモンやハルナにとっての失態かもしれないが、それまで領地経営経験など皆無であったこの二人にとっては、村の内部をまとめるだけで手一杯であり、その外側の自然構造まで正確に調査するだけの余力が無かったのも、致し方ないことであろう。

彼等が空洞の前に現れると、中から、旧トランガーヌ子爵家(ペンブローク家)の紋を刻んだ鎧に身を包んだ、一人の中年騎士が彼等を出迎える。

「ルビール様、こちらがデイモン殿下です」

「お初にお目にかかる、ルビール殿」

「はじめまして、デイモン殿下。あなたの御帰還を我々一同、心待ちにしておりました。まさか、私に代わってこの村の領主となられたお方が、ヘンリー様の御落胤だったとは。これもきっと、唯一神様のお導きでしょう」

ルビールは、満面の笑みでそう答える。おそらく内心では複雑な思いもあるだろうが、少なくとも、今の神聖トランガーヌを立て直す上で、デイモンという旗印が必要だと本気で考えているであろうことをその様子から伺いつつ、ハルナは「彼等が期待しているであろう理想のデイモン」をイメージしながら答える。

「この地は素晴らしい村であった。若輩の私でも難なく村の経営が出来たのは、ルビール殿の時代の統治が行き届いていたが故であろう」

「恐れ入ります。まぁ、あの地にはマリアンヌもおりますしな」

「そういえば、マリアンヌに聞いたのだが、今回の襲撃に際して、陽動作戦として茶畑を焼こうとする者達の中には、極めて強硬な姿勢の者達もいるとか」

「はい。しかし、今回の作戦の指揮権はあくまで私にあります。殿下が御帰還を決意された以上、我等はこのまま兵を引きますし、我等の案内がなければ、彼等は茶畑の場所すら正確に把握出来ていませんので、少なくとも今回は、彼等だけで暴走して茶畑を焼く心配はありません。しかし、今後、アントリアの手からこの地を奪還するために、本格的に戦うことになった際に茶畑がどうなるかは、今後の殿下次第です。殿下が我々をどう導くかにかかっている、と言えるでしょう」

そう語るルビールの口調から察するに、やはり彼としても、長年自らの手で育てた村の茶畑を襲わせることは不本意であったらしい。本来は彼も、民を守るために混沌と戦うことを生き甲斐とする、一人のまっとうな君主である。アントリア軍による侵攻さえなければ、きっと今もソリュートの地で、民に慕われる領主として称えられていたであろう。巡り合わせ次第では、ハルナの契約相手となっていた可能性もある(聖印教会の信徒の中にも、魔法師と契約している者が全くいない訳ではない)。

だが、今のハルナにとっては、彼は間違いなく「倒さねばならない敵」である。このまま彼等が本国へと撤退するのであれば、一時的に村の危機は回避出来るし、その途上でハルナが隙を見て逃げ出すことも出来るだろう。だが、それでは結局、一時しのぎにしかならない。騙されたと分かった彼等の再来襲を防ぐためにも、ここでケリをつけなければならないのである。

彼女が見たところ、連れてきている兵達はそれほど大部隊ではなく、ルビールとギュンター以外は、少なくとも騎士級の聖印の持ち主はいないようである(茶畑襲撃隊の指揮官は、微弱な聖印しか持たない一般工作兵らしい)。これならば、今からハルナがこの潜伏地の場所を「信号弾」を用いてデイモン達に伝えた上で、彼等と合流して急襲すれば、十分に勝機はあるだろう。

そのためには、まず、彼女自身がルビールやギュンターの視界の外へと移動する必要がある。ハルナはそのための一計を案じた。

「そうか。では早速、彼等に対して、私の力を見せる必要があるな。彼等は今、どこにいる?」

「この空洞から少し離れたところにある、別の空洞におります。今から御案内致しましょう」

「いや、ここは一つ、私一人で、彼等の前で話をさせてはもらえないか?」

「それでも構いませんが、我等の仲介無しで大丈夫ですかな? 彼等の中には、殿下に対して不信感を抱いている者や、本当にヘンリー様の御子なのかどうかさえも疑っている者もおります」

「案ずるな。私は確かにペンブローク家の血を受け継いでいる。神聖トランガーヌ枢機卿の地位を引き継ぐ者として、これが私の第一歩なのだ。ここは私に一人でやらせてくれ。あくまでも、貴殿達の後ろ盾がない状態で、私一人で説得出来ないようでは意味がない。だから、彼等の駐屯場所を教えてくれれば、私が一人で行く。案内も無用だ」

デイモン(ハルナ)がそう言うと、ルビールは納得した上で、焼き討ち部隊の兵達のいる場所への行き方を伝える。本来なら、ここで無理を言ってでも誰かにデイモン(ハルナ)を監視させるべきだったのであるが、この時点で、彼は、完全にハルナの演技に騙されてしまっていた。ハルナが「彼等が待ち望んでいたであろう理想の君主像」を見事に演じきったことで、彼等はすっかりデイモン(ハルナ)のことを信じ切ってしまっていたのである。

こうして、見事に彼等の監視を逃れて「一人」になるタイミングを得た彼女は、密かにその駐屯地へと向かう道を外れて、空に向かって信号弾を放つ。そして、ペガサスの飛び去った方角からおおよその位置を想定しつつ待機していたソリュートの部隊が、一斉にその信号弾の方向へと向かって進軍を開始し、彼女はその空洞から密かに姿を消したのであった。

3.5. 突入

ルビールとギュンターが、「デイモン」が行方不明となったことに気付くまでにそれほど時間はかからなかった。だが、混乱した彼等が事態を正確に把握するよりも早く、彼等の前にデイモン(本物)によって率いられたソリュート軍が姿を現わす。その中には、既に「仮面の騎手」の姿へと変身し直した上で合流したハルナの姿もあった。

「で、殿下!? 我等を謀ったのですか!?」

混乱するルビール達に対して、ソリュート軍は容赦なく襲いかかる。ハルナはシュニャイダーを背負いながら、彼の導きに従い、ギュンターに向かって強烈な「飛び蹴り」を炸裂させた。

「昨日のお返しよ! ライダァァァァァァキィィィィィィック!」

その渾身の一撃を受けたギュンターは、その衝撃が鎧を貫通して自分の体を内側から破壊していくのを感じる。それは、常盤の生命魔法師ならではの、まさに「必殺技」であった。しかし、それでもギュンターは必死の形相でハルナの前に立ちはだかる。

「まだ倒れないの? しつこい男は、嫌われるわよ」

「やはり、貴様とは戦わずに逃げたのは正解だったか……。だが、ここはもはや退ける状況ではないようだな!」

そう言いながら、彼は一歩下がって体勢を立て直しつつ、槍を構えて軽装のハルナの体を貫こうとする。かろうじてハルナは急所を外すが、それでも相当な深手を負った。だが、その直後にシュニャイダーの力によって心身を更に強化されたハルナが、再びギュンターに襲いかかる。彼女は突撃してきたギュンターの胸倉を左手で掴み、今度は右手の拳で彼の体を貫いたのである。先刻の飛び蹴りで既に内臓器官の一部をも破壊されていたギュンターの身体が、その一撃を耐えきることは不可能であった。

「いい拳だ。やはり、俺の判断は間違ってはいな……」

言い終えられないまま、ギュンターはそのまま落命する。結局、彼は最後まで、自分が案内した「デイモン」の正体が彼女であったことには気付けなかったようである。

一方、本物のデイモンの率いるソリュート軍本隊の毒矢攻撃によって、周囲の兵達は次々と倒れていく。それでもなんとか生き残った者達がハルナを襲うが、彼女はそれらの攻撃を全てかわしていく。最終的にはルビール率いる敵の隊も彼女を標的に定めるが、それすらもシュニャイダーの妖精としての力を借りることで、どうにか避けきることに成功し、その直後、シーナが邪紋の力を用いて、ギュンターに貫かれたハルナの身体の傷を癒す。

「お願い、マーシャル様を傷つけようとする者達を、やっつけて!」

「ありがとう。シーナ。これで、もう一蹴りイケるわ」

そう言って、ハルナは今度はルビールに対して再び「飛び蹴り」を仕掛ける。しかも今度は、シュニャイダーの力を借りた上での、前後から連続で往復キックである。だが、ルビールは屈強な兵達に守られていることもあって、それでも致命傷には至らない。

「マスター、私は巻き込んでもらっても大丈夫です。止めを!」

ハルナはそう言って、デイモンに「自分もろとも毒矢を放つこと」を大声で進言する。デイモンは、彼女ならば避けてくれるであろうことを信じて、全力で全ての聖印の力を注ぎ込もうとしたが、次の瞬間、彼女の背中に掴まっていたシュニャイダーが、体勢を崩してその場に倒れ落ちてしまったのを目の当たりにする。

(ここで、このまま全力で聖印の力を開放すれば、確実にルビールは倒せるだろう。だが……)

デイモンが、本当の意味で「殺戮者」と呼ばれるような騎士であれば、迷わず全力で打っただろう。しかし、彼はここで味方を巻き込んでまで敵を殲滅することを優先するような指揮官ではなかった。

矢を放つ直前、デイモンは注ぎ込もうとした聖印の力を半減させた状態で光矢を放つ。その結果、シュニャイダーは避け切れずにその攻撃の巻き添えを食らってしまうが、力を弱められていたこともあり、一命は取り留め、その直後にシーナが邪紋の力でその傷口を塞ぐ。

だが、威力が弱められたことで、ルビール隊もまた完全な壊滅は免れた。そして彼等は、今度こそハルナを倒すべく彼女に襲いかかるが、シュニャイダーとシーナの力で、どうにかハルナも彼等の猛攻を耐えきる。

「私は、マスターを支えなきゃいけないんだ!」

ハルナはそう叫びながら、必死で攻撃を受け切り、そして「最後の飛び蹴り」をルビールに直撃させて彼の息の根を止め、更にシュニャイダーの支援により、そのままの勢いで残された歩兵部隊をも壊滅させることに成功する。

こうして、神聖トランガーヌから送り込まれた尖兵達は(マーシャル暗殺部隊も茶畑襲撃部隊も共に)尋問すべき捕虜すら確保出来ないほどに、完膚無きまでに全滅させられた。ある意味、それは「殺戮者」としてのデイモンの評判を更に広めることにもなりかねない結果であったが(実際には、その大半はハルナによって殺された者達なのであるが)、デイモンとしては、今更そのようなことを気にするつもりはなかった。村を守るために敵を確実に殲滅することは、彼の中では「領主としての、まっとうな責務」なのである。

「みんな、ありがとう。みんなの力がなければ、私、戦い続けられなかったよ」

「ハルナちゃん、お疲れ」

「お疲れだニャー」

「すみません、さっきは弓矢で……」

「まぁ、仕方ないニャ」

こうして、皆が互いの健闘を讃え合う中、少し離れたところで待機していたマリアンヌとアールも、笑顔で彼等を祝福する。

(それが、あなたの選んだ道なのですね。ならば私はあなたを今後も支え続けます。たとえ、同じ神を信じる者達と、真っ向から戦うことになったとしても)

彼女は心の中で密かにそう誓いながら、アールと共に静かに村へと帰還するのであった。

その後、アールは改めて皆に謝罪した上で、シュニャイダーの下で「フレーバーティー製作係」として働くことになった。もともと、投影体であるシュニャイダーによって管理されていたこともあり、その味付けに「新たな投影体」が加わることに対して異論を述べる者は、この村にはいなかった。

一方、カルディナによる「飲み潰し作戦」は見事に成功したようで、マーシャル達の来訪は一日延期され、その間にデイモン達が急ピッチでお茶会の用意を進めた結果、どうにか(新作のフレーバーティーをもラインナップに含めた形で)前夜の時点で無事に準備を完了する。

こうして翌日、マーシャル、ローガン、ジン、カルディナを中心とする一行はソリュートに到着し、デイモン達も総出で彼等を出迎える。ソリュート側からは、デイモン、ハルナ、シーナ、シュニャイダーが接待役として同席し、交易商のローレンスもまた、その場に招かれることになった(一方で、マリアンヌは教会での業務を理由に欠席し、ユーナもまた「護衛」としての任に徹するため、あえて「来賓」としての同席はしなかった)。

領主の館の一角に設けられた茶会の席に皆を案内した上で、デイモンはマーシャルに対して、ひとまず自身の出自の件は伏せつつ、「敵の存在に気付いたハルナによる潜入捜査でアジトを突き止めた」ということにした上で、「村に近づきつつあった神聖トランガーヌの尖兵」を倒したことを報告する。

その報告を聞いたマーシャルは、まず真っ先に、シーナに対してねぎらいの言葉をかけた。

「どうやら、私がここにお前を派遣したことは、間違いではなかったようだな」

「そう言って頂けたこと、嬉しく思います。マーシャル様、こちらが、この地で取れた茶葉になります」

そう言って、彼女はマーシャルにシュニャイダーの茶葉を紹介すると、給仕の者達がその茶葉を用いた紅茶を入れていく。甘党のハルナが角砂糖を惜しみなく紅茶に入れていくのに対し、シーナは砂糖は入れずにミルクティーにするなど、それぞれの好みに合わせて紅茶を楽しむ中、ローレンスは、本来はアール用に頼まれて準備していたベイクドチーズケーキを「茶菓子」として提供する。

そして、アールによって香料(?)が加えられた新作の茶葉を試飲したカルディナは、その風味を絶賛する。

「うむ、素晴らしいな、この香り。これならば、今すぐにでも市場に出せる品質だ。とりあえず、フェルガナにも土産に買っていってやるか」

そう言われたシュニャイダーとローレンスは、満足気な顔を浮かべる。

「この紅茶のブランドマークには、アール殿の肉球も一緒に入れることにしましょうか」

「うむ、仕方ないニャ」

そんな話題で盛り上がる中、マーシャルは今度はデイモンに対して語りかけた。

「これから先、再び聖印教会がこの地を狙いに来ることもあるだろう。シスター・マリアンヌは貴殿の幼馴染だと聞いたが……」

「はい、彼女が聖印教会の一員であることは確かですが、彼女はこの村に危害を加えるようなことは絶対にありません。それは断言致します。今後、過激派が襲撃するようなことがあれば、我々と共に力を合わせて、この村を守ってくれることでしょう」

実際、今回の戦いにおいても、マリアンヌはいざとなったらいつでも参戦出来るように、後方に控えていた。あえて彼女を前線には出さなかったのは、おそらくデイモンなりの彼女への配慮だったのであろうが、今でも彼女とは固い信頼関係で結ばれていることは、今回の一件を通じて、彼も実感していた。

一方、そんなマーシャルに対して、突然、カルディナが横から「空気を読まない質問」を投げかける。

「ところでマーシャル殿、先日のお見合いは結局、どうなったのだ?」

それに対して、傍らで控えていたユーナがビクッと反応するが、マーシャルは淡々と応える。

「あれについては、色々あった訳ですが、わたしもまだ若輩ですから、別に焦る必要もないと考えています。魔法師殿の中にも、30を過ぎても独り身のままお仕事に専念されている方もいる訳ですし」

「うむ。その切り返し、さすがはダン・ディオード殿の御子息だな」

実際には仕事ではなく私欲に専念している三十路の女魔法師は、苦笑を浮かべながら、自分の約半分の年齢の子爵代行のその「度胸」に、素直に感服する。

こうして、一瞬ヒヤリとしたこの場の空気が再び和み始めたあたりで、今度はシーナがマーシャルに問いかけた。

「マーシャル様、最近は御多忙と聞き及んでおりますが、お身体は大丈夫でしょうか?」

「あぁ、心配ない。それに今は私よりも、この国の方が病んでいる。まず、この国をなんとかしなければな。ここまであっさりと侵入を許すということは、海上警備が足りないということであるし、それはこの地域だけの問題でもない。だが、全国の沿岸地域の警備を強化出来るだけの人材も、彼等を雇い育てるだけの資金も足りない。この状況を改善するためには、やはり経済の立て直しが何よりも重要だ。だからお前にも、このモラード地方の地域経済の更なる活性化のために、これから先も尽力してくれることを期待している」

「分かりました。でも、もし、マーシャル様御自身が私の力が必要になったら、いつでも呼び戻して下さいね。私はこれから先も、いつまでも、あなたを誠心誠意支え続けますから」

「分かった。そう思ってくれるなら、今はこの地の発展に努めてくれればいい」

ここでマーシャルは、改めて出席者全体に対して語り始める。

「我が父君は、華美贅沢を嫌う人であった。それ故に、その施政下においては、娯楽産業全般に対して規制をかけ、国全体に閉塞的な空気が流れていた。しかし、やはり国が成り立つためには、大衆のための娯楽文化は必要だ。この地域のような形で大衆文化が発達することで、初めて民の心は潤い、民の心が潤ってこそ、国を支える心も芽生える」

それに対して、皆を代表するような形で、デイモンが答える。

「もちろんです、アントリアの他の地域に負けないような、立派な文化を育て上げてみせます」

「では、それを期待しているぞ」

マーシャルにそう言われたデイモンはひとまず安堵しつつ、ふと義父であるジンに視線を向ける。ジンはどこか思わせぶりな表情を浮かべており、もしかしたら「自分が自分の出自に気付いたこと」に彼もまた気付いたのかもしれないようにデイモンには思えたが、今はまだ、そのことを話すべき時ではないと考えたデイモンは、あえて何も言わなかった。

いずれ自分が、南トランガーヌの平定に向けて、その出自を利用しなければならなくなることがあるかもしれない、という覚悟を密かに抱きつつ、今はひとまず、この村のために尽力することに邁進することが、今の自分のやるべきことだと考えていた。

一方、そんな真剣な話題で盛り上がっている中、ハルナは、密かに紅茶にウイスキーでも混ぜていたのか、なぜか酔っ払い状態になり、隣に座るカルディナに絡んでいた。

「強化魔法が上手くかからないんですよぉ」

「分かった、分かった。じゃあ、今夜、練習相手にクモ怪人でも召喚してやるから」

「ありがとうございますぅぅ。もしかしたら、新しいヴィジョンが見えるかもしれません」

そんな彼女達を横目に、シュニャイダーはシュニャイダーで、自分の茶葉の講釈を始める。

「ウチは、高い高級茶も、安くて美味い茶も、どちらも沢山取り揃えているから、いっぱい買うニャ!」

そんな和やかな雰囲気の中、やがて静かに茶会は幕を降ろすのであった。

4.2. 放蕩魔法師の親心

翌日、マーシャル達がエスト経由でスウォンジフォートへと帰還するために村を去る一方で、カルディナもまた一通りの任務(という名の放蕩三昧)を終えたことに満足し、エーラムへの帰還を決意する。その前に、買えるだけの茶葉を買い込んでおこうと村を散策していた時に、偶然、彼女はマリアンヌと遭遇する。

「あなたは確か……、ハルナさんのお師匠様でしたか?」

「そうだ。そういう貴殿は、その礼服から察するに、この村の司祭様かな?」

「はい、マリアンヌと申します」

隻眼の聖女はそう言って深々と頭を下げる。だが、その様子が明らかに儀礼的なもので、内心では自分に対してあまり良い感情を抱いていないことを察したカルディナは、ニヤリと笑いながら、あえて挑発的な言葉を投げかけてみることにした。

「私のような『己の快楽のために混沌を利用する魔法師』は、お主達からしてみれば、最も忌むべき存在だろうな」

「そうですね。しかし、それでも唯一神様があなたのような存在を生かしているのであれば、それはあなたにも『この世界で為すべきこと』があるからだと思います。どんな猛毒でも、存在そのものが悪であるとは思いません」

いきなり「猛毒」扱いされたカルディナは、むしろ面白がって、もう少し話を続けてみたくなってきた。

「毒を以て毒を制することも必要、ということか。そう言えば、ここの領主様も『毒使いの騎士』らしいな。しかし、それはお主らの教義と矛盾するのではないか? 私のような存在すらも看過するのであれば、それはもはやエーラムの方針と大差ないぞ」

「綺麗事だけでは、世の中は成り立ちませんから」

そう言いながら、マリアンヌは自分の眼帯に手をかける。もしかしたら、彼女のこの信念は、彼女が片目を失うことになった過去と関係しているのかもしれない。

「ですが、綺麗事が無くなってしまっては、それはそれで世の中が成り立ちません。人が社会を築いて生きて行くためには『目指すべき理想』は必要なのです。そして、混沌をこの世界から無くすという理想が、この世界を生きる人々にとっては必要であり、そのためには『あなたのような存在を忌む心』が必要なのです。たとえあなたの存在が必要悪であったとしても、世界中があなたのような人ばかりになってしまっては、世の中は成り立ちませんから」

「そうだろうな。その点に関しては、私も異論はない。ただ、人々には『楽しむ心』も必要ではないか? 理想だけでは息苦しくて、何のために生きているのか分からなくなるぞ」

「えぇ、その通りです。だからこそ、この地の人々は『魔法の力に頼らない形で、日々の楽しみを得る道』を模索しているのです。もっとも、この村の紅茶も元は異界からもたらされた代物とも言われていますし、現在開発中の新商品も混沌の力を利用した代物であることは事実ではありますが、いずれは、混沌のない世界でも十分満足出来るだけの娯楽を作り出せると、私は信じています。人間は、混沌に頼らなくても生きていけるだけの潜在能力はあるという理想を説き続けることこそが、我々司祭の使命ですから」

「そうかもしれん。だが、残念だが、私は気が短いのでな。そこまでの技術が確立されるまで待つことは出来んのだ。だから、今使える全ての力を以て、全力で『今』を楽しむ。もし、それを阻む者が現れれば、たとえそれがウチのガキ共が世話になっている人々であろうとも、容赦はせぬぞ」

冗談半分の口調ながらも、どこか本気が混ざった声色でカルディナがそう言うと、マリアンヌもそれに対して一切動じることなく答える。

「私も、あなたのそのような道を認めることは出来ません。しかし、無駄な殺生をすることは、それ以上に認められないことです。だから私は、あなたのような方と無駄な争いを繰り広げることがないよう、『あなたのような方を、あなたの魔法の力に頼らなくても満足させられる文化』を生み出そうとしているこの地の人々を、私はこれからも応援していきたいのです」

「なるほどな。この地の遊興産業の発展が、相容れぬ我等を共存へと導く唯一の道、ということか。なかなか面白いことを言う」

「唯一かどうかは分かりません。しかし、その可能性を秘めた道であることは確かでしょう」

「そうだな。そういうことなら、今後も、ウチのハルナをよろしく頼む。もしかしたら、他の村のガキ共も世話になる時が来るかもしれんが、その時も、出来れば、邪険にせずに助けてやってくれ。多分、アンタだったら、あいつらとも共存出来そうな気がするからな」

カルディナはそう言って、ソリュート村を、そしてモラード地方を後にする。本来は、純粋に自分自身がこの地の遊興産業を楽しむことが主目的であったが、今回の一連の旅路を通じて彼女が感じ取った最大の喜びは、諸々の事件を通じて実感した「弟子達の成長」であった。それは、カルディナの中で、なけなしの「親心」が今頃になって芽生えてきたことの証左でもあったのだが、彼女自身はそのことに気付いてはいない。

次に彼女がこの地を訪れるのが、いつになるかは分からない。だが、きっとその時までに、六人の弟子達は更なる成長を遂げているだろう。そんな彼等に再び会える日を心待ちにしつつ、彼女は大量の土産袋を背負いながら、満足顔でエーラムへの帰路に着くのであった。

(ブレトランドの遊興産業・完)

最終更新:2016年11月01日 00:46