第1話(BS29)「均衡の調停者」(

1

/

2

/

3

/

4

)

パンドラ・均衡派、それは、ブレトランド・パンドラを構成する四つの派閥の一つである。彼等は、混沌の力を利用して作られた現在の文明を維持するために、皇帝聖印の成立を防ぐことを第一目標とする者達の集団であり、その実現の可能性のある人物の覇道を妨げ、この世界を現在の「聖印と混沌による均衡状態」のまま存続させることを至上命題に掲げている。彼等の思想に密かに共感し、陰ながら協力する者達は各国内に潜んでおり、一部の君主や、エーラムの上層部の中にも、現在の既得権益を守るために、彼等に手を貸す者は少なくないとも言われている。

現在、その均衡派を率いているのは、グリース子爵ゲオルグ・ルードヴィッヒの側近の自然魔法師マーシー・リンフィールド(下図)である。彼女は「先読みの一族」と呼ばれる自然魔法師の家系の末裔であり、彼女達はパンドラ結成以前から、密かにこのブレトランドにおける「三王家による均衡体制」を維持すべく、様々な手段を講じて「統一への機運」を未然に阻止することで、この小大陸の平和を守り続けてきた。

だが、そんな彼女達の陰ながらの努力も、一人の英傑の登場によって打ち砕かれた。2年前、アントリア子爵の座を簒奪したダン・ディオードによるトランガーヌ侵略は、ブレトランドの勢力バランスを大きく崩した。「このまま彼を放置していたら、いずれ皇帝聖印にまで達してしまう」という強い危機感を抱いたマーシーは、自らの正体を隠した上で、流浪の騎士ゲオルグ・ルードヴィッヒと手を組み、新興国家「グリース」を建国することで、ダン・ディオードの覇道を阻止するための防波堤を築くという強硬策に打って出る(

ブレトランド戦記・簡易版参照)。

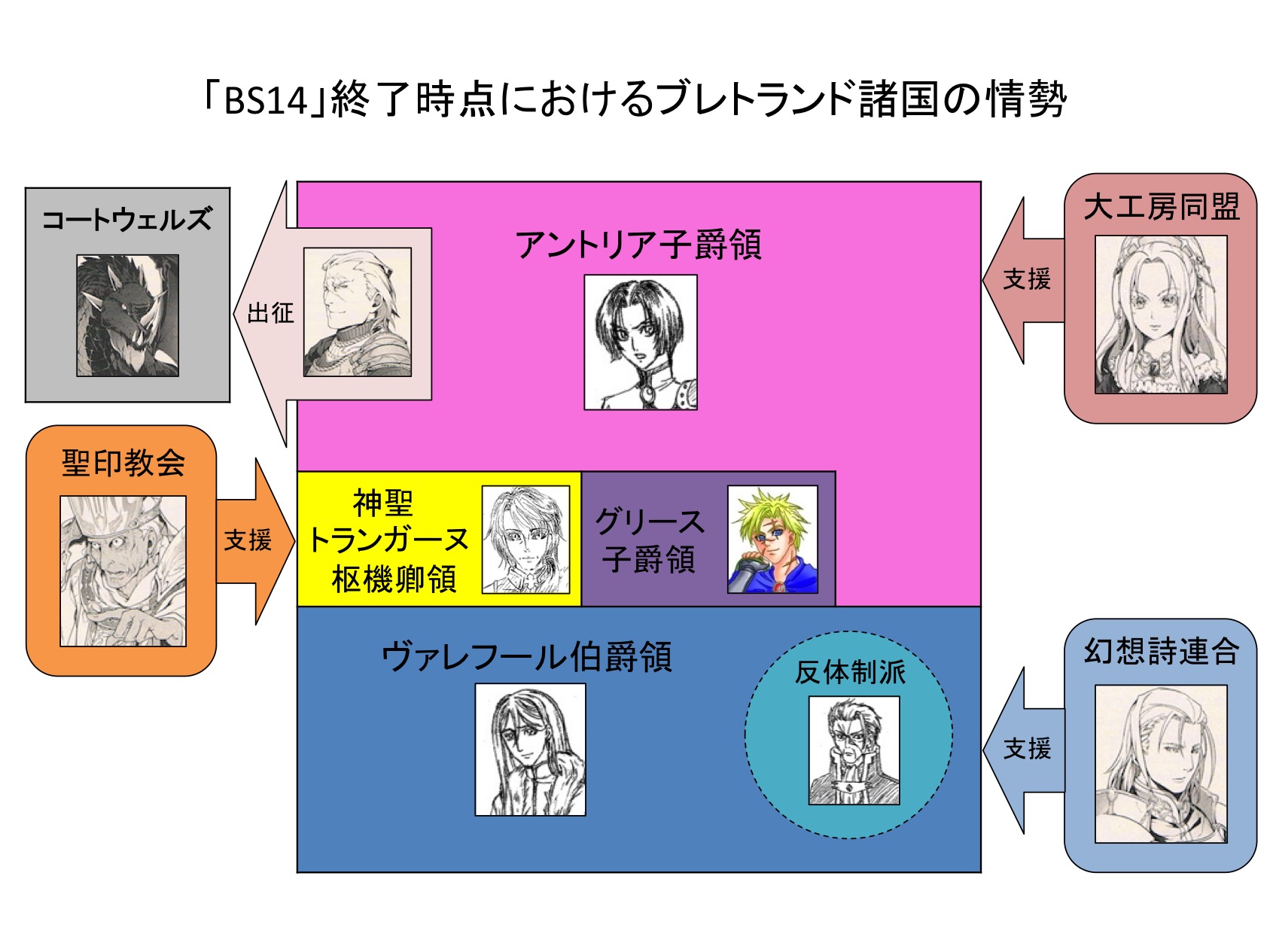

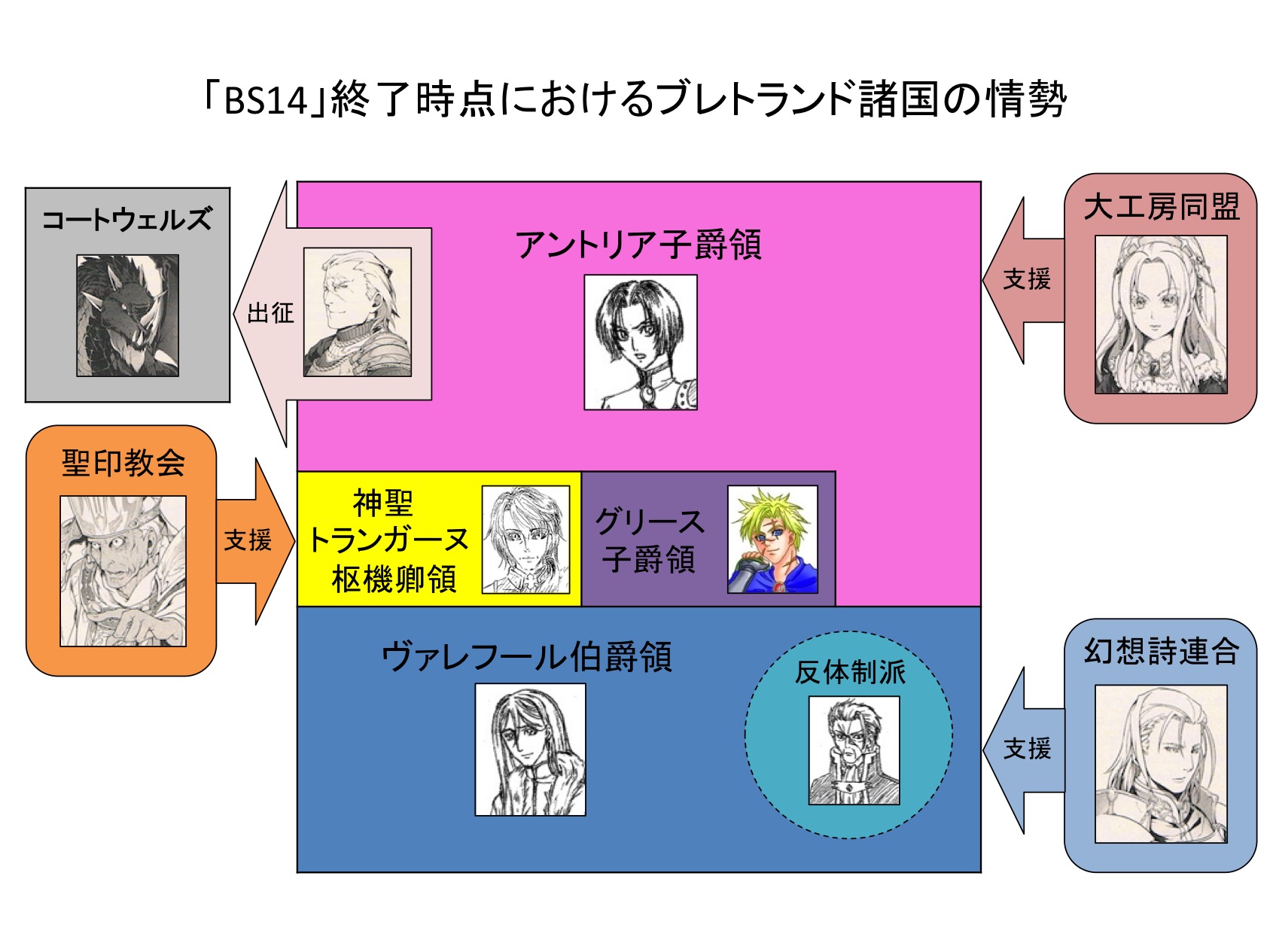

その後、聖印教会・日輪宣教団による神聖トランガーヌ建国、およびクラカラインでの魔境発生に加えて、ダン・ディオード自身が突如コートウェルズへと出征したことで、現在はアントリアによる進撃は一段落している。だが、ダン・ディオードの留守を任された彼の庶子であるマーシャル・ジェミナイは、相次ぐ連戦で疲弊していたアントリアを着実に立て直しつつあり、未だブレトランドの天秤は、大きく北に傾いた状態が続いていた(下図参照)。

一方、マーシーにはもう一人、「いずれ皇帝聖印に到達するかもしれない人物」として危険視している君主が、ブレトランドの外にいた。それは、アントリアの侵攻を初期の頃から支援し続けていた、大陸北部の半島国家のノルドを率いる海洋王エーリクである。ダン・ディオードとエーリクは、いずれも野心家であり、最終的にはどこかで両者が衝突する機会が訪れるとマーシーは予想しているが、それまでに両者が大量の聖印を集めていれば、その勝者は皇帝聖印により近付くことになる。だからこそ、なるべく早い段階で両者の間に楔を打ち込まなければならない、とマーシーは考えていたが、彼女のその企みは、アントリアの筆頭魔法師ローガン・セコイアの巧みな外交手腕によって、ことごとく阻止されてきた。

そして先日、マーシーにとって極めて憂慮すべき謀略が発覚した。ダン・ディオードの庶子にして現在はアントリア子爵代行を務めるマーシャルと、海洋王エーリクの姪にしてノルド海軍第四艦隊を率いるカタリーナとの間での縁談が浮上したのである(下図参照)。このまま放っておけば、両国の絆は更に強まり、その覇道を止めることは一層困難になる。そう考えた彼女は、アントリアの首都スウォンジフォートに潜伏する二人の工作員に対して、この縁談の阻止を命じた。

そのうちの一人の名は、カイナ・メレテス(下図)。17歳の時空魔法師である。彼女はエーラムの名門メレテス家の一員であり、当初は「この世界を救うために、立派な君主を補佐する」という強い使命感に燃える魔法学生であった。しかし、一門の先輩であるヒュース・メレテスに誘われる形で実地研修のために訪問したグリースで、君主であるゲオルグの粗暴な態度や唯我独尊な姿勢に絶望し、「聖印の力に溺れた君主による皇帝聖印の実現」という最悪の未来を予見してしまったことで、エーラムの契約魔法師制度に疑問を感じ始めていたところを、同国を陰で操る立場にあったマーシーによって勧誘され、パンドラ・均衡派へと導かれることになったのである。

マーシーから、ゲオルグは「ダン・ディオードという猛毒を制するための小毒」であると説明された彼女は、その「より大きな猛毒」を監視するために、もう一人の先輩であるクリスティーナ・メレテスを頼ってアントリアへと赴き、ダン・ディオードと契約を結ぶ。だが、その直後に彼はコートウェルズへと出征したため、まともな任務を与えられないまま手持ち無沙汰になっていたカイナは、筆頭魔法師ローガンの計らいにより、大工房同盟から派遣された銀十字旅団の団長ニーナ・ヴェルギス(詳細は後述)の補佐官に就任することになった。

そして、くしくもこのニーナ・ヴェルギスが、まもなく実施される予定の「マーシャルとカタリーナのお見合い」の会場の護衛を務めることになったため、マーシーは今回の「妨害工作員」として、このカイナを指名することになったのである。

マーシーからの暗号文を受け取ったカイナは、冷めた瞳でその文意を理解し、その任務達成のために必要な手段を講じ始める。

(今の私の立場ならば、妨害する手段はいくらでもある。だが、あまり派手に動けば、私の仕業だと露見してしまい、今の立場が維持出来なくなる。そうなると、今後の調査に支障が出てしまうだろう。それに加えて、我々パンドラが縁談を妨害しようとしている、という企みが明らかになると、逆に彼等はより結束を強めてしてしまうかもしれない……)

状況的に、かなりの難題である。この状況をどうにかするためには、おそらく自分一人の力だけではなく、周囲の者達を上手く利用する必要があるだろう。時を読み、人心を統御することを本分とする時空魔法師である彼女にとって、まさに腕の見せ所であった。

そして、この暗号文とほぼ同時に、銀十字旅団の団長であるニーナから、カイナを含めた主要団員達に招集命令がかけられた。おそらくは、この縁談の警備に関する打ち合わせだろう。カイナは様々な思案を巡らせながら、その会場へと向かうのであった。

1.2. 代行閣下の思惑

一方、もう一人の工作員の名は、ユーナ・アスター(下図)。歳はカイナと同じ17歳。彼女は「影」の邪紋使いであり、現在はアントリア子爵代行マーシャルの侍従を務めている。パンドラに所属している者達の中には、その思想に共鳴して積極的に加わる者もいるが、中には、止むに止まれぬ事情で協力を余儀なくされている者達もいる。カイナが前者であるのに対して、ユーナは典型的な後者であった。彼女はアントリア内陸部のバラッティーの孤児院で育ち、やがて邪紋の力に目覚め、裏社会で犯罪に手を染めつつ、「情報屋」として生活していた。しかし、「パンドラ」の情報に踏み込んだ時に、逆に彼女にとって致命的な(自身の恩人である孤児院の人々に関する)「弱み」を握られてしまい、以後、彼等への協力を強要されるようになったのである。

そんな彼女は今、非常に悩ましい立場にあった。彼女はマーシーの命令により、アントリアに仕官という形で潜伏し、そして「子爵代行マーシャルの侍従」という要職に就くことに成功したが、アントリアを立て直すために寝る間も惜しんで働き続ける彼のことを、当初は表面上支えつつ監視する立場だった筈が、いつしか一人の男性として、本気で愛するようになってしまっていたのである。本来ならば、マーシーからの指令次第では、自分自身の手でマーシャルを殺さなければならなくなるかもしれない、そんな立場でありながら、監視対象である彼に心惹かれている現状は、彼女にとって苦痛でしかなかった。

このような葛藤に悩む現在の彼女にとって、今回のマーシーからの指令は、なんとも複雑な心境にさせられる内容であった。為政者としてのマーシャルにとってはおそらく朗報であろう「大国の姫君との縁談」を、自分自身の手で妨害するという行為に対して、ユーナとしては心苦しい気持ちはある。だが、それと同時に、一人の女性として、マーシャルが他の女性と結ばれることは耐え難いという感情も、彼女の中には確かに芽生え始めていた。

一方、そんな彼女の想いなど露知らず、当のマーシャル(下図)本人は、スウォンジフォート城内の私室にて、国内各地から届けられる報告書に一通り目を通すという日課の業務に従事していた。そして、彼はその作業が一段落した時点で、突如、天井に向かって声をかける。

「ユーナ、いるか?」

すると、天井ではなく、クローゼットの中から彼女は現れた。

「なんでしょう? マーシャル様」

「今日は、そっちだったか」

「影」の能力を持つ彼女は、ほぼ常にマーシャルの近辺に潜んでいる。天井、床下、窓の外、箱の中、どこに彼女が隠れているかは、マーシャルにも知らされていない。故に、マーシャルは常に勘で方向を決めて声をかけるしかないのだが、大抵はいつも外れている。

「既に聞いていると思うが、現在、ノルドの『鯨姫』と私の間での縁談がまとまりつつある」

「鯨姫」とは、縁談相手であるカタリーナの通称である。彼女は馬ではなく、シロナガスクジラに騎乗して戦う「海の騎士」であるため、そう呼ばれていた。歳は17。先日16になったばかりのマーシャルよりも1歳年上であり、同じ王族騎士でも、マーシャルの本分が後方からの軍団指揮であるのに対し、彼女は前線で敵味方の注目を浴びながら戦う特攻隊長であった。

「そうですか、マーシャル様もついにご結婚を」

ひとまずユーナは、知らない振りをしてそう答える。マーシーからの暗号文によって一通りの情報は得ていたが、ここはそう反応しておいた方が無難と判断したのであろう。

「実際のところ、ローガン卿に勝手に進められたような縁談なので、その意味ではやや不本意ではあるが、悪い話ではない。これから先、アントリアが安定的発展を遂げていくためには、ノルドとの協力は不可欠。だから、私としては何としてもこの縁談を成功させるつもりだ」

落ち着いた口調で彼はそう語る。その語り口は、とても16歳の若年騎士には見えない。あくまでも、自分自身の縁談を「外交におけるカードの一つ」としてしか考えていない様子が伺える。

「だが、婚約するにあたって、こちらが下手に出る様なことがあってはならない。アントリアがノルドから属国扱いされることのないよう、鯨姫の方から、私とどうしても結婚したい、という気分にさせねばならん。だが、私の周りには女性が少ないからな。『女心』というものを掌握するために、ユーナの意見を聞きたい」

マーシャルの母は彼が幼少期に病死しており、昨年までは父の名も知らされないまま、母の兄である騎士団長バルバロッサ・ジェミナイの手で育てられた。バルバロッサは同性愛者であるが故に妻はいなかったため、マーシャルの実質的な「家族」は養父であるバルバロッサしかいない。そして、騎士学校時代から「国を支える立派な騎士になる」という目標に向けて、一心不乱に勉学に励んでいた彼は、基本的に「色恋事」とも無縁な生活を送ってきた。

「一応、女性が好むという文学を読んでみたが、どれもこれも悲恋モノばかりで、どうにも参考にならん。より実用的と言われている若者向けの指南書の類いも読んでみたが、あまりにも下品すぎて、王族相手には使えそうにない。やはり、座学では恋愛術は学べないようだな」

ちなみに、彼が読んだ書物の中で最も「最悪」という評を下したのは「地球」から投影された『源氏物語』と呼ばれる異界文書であった。一人の美男子が、同時に何人もの女性に手を出すその展開に対して、彼は「吐き気がする」という感想を漏らしている。

彼がこのような「十代の男性とは思えぬほどの禁欲的性癖」となってしまったのは、彼の実父であるダン・ディオードが、マーシャル以外にも幾人もの「婚外子」を各地に作っていたという乱行への反発である(詳細は

ブレトランドの英霊4を参照)。そんな実父を反面教師としているが故に、いつしか彼は、恋愛や性欲に対して、禁欲的すぎるほどに禁欲的になってしまったようである。

そんな彼であるからこそ、ユーナとしても、おいそれと自分の感情を表に出す訳にはいかない。一般的な君主であれば、結婚は外交上の道具と割り切りつつ、その裏で密かに妾を囲うことは珍しくもないが、マーシャルはそのような行為には及びそうにない。だからと言って、卑しい邪紋使いの身である自分と彼が正式な夫婦となれる可能性はほぼ皆無である。だからこそ、もし、マーシャルがユーナの恋心に気付いたら、おそらく彼女を自分の傍から遠ざけることになるだろう。それは「パンドラとしてのユーナ」にとっても、「女性としてのユーナ」にとっても、絶対に避けなければならない事態であった。

ユーナが心の奥底でそんな想いを秘めながら黙ってマーシャルの話に耳を傾けていると、やがて彼は、机の上に一枚の図面を広げる。それは、巨大な「異界の船」の船内図であった。

「これが、今回の見合い会場となる船だ」

この船の名は「ノルマンディー号」。大工房同盟所属の豪商アルフ・リングサーケルが所有する、異界の豪華客船である。この世界ではまだ開発されていない「蒸気機関」を動力としており(その燃料は、混沌の力によって無尽蔵に補填されている)、二千人以上の乗客を収容出来る超大型船舶であった。

「この船内で女性をエスコートするとなると、どのようなコースが良いと思う?」

見たところ、この船の中には、様々な「娯楽施設」がある。食堂やカフェはもちろん、庭園、礼拝堂、展示場、劇場、映写室、水泳場、体操場、球技場など、様々な需要に応じたスポットが用意されており、確かに、王侯貴族のデートコースに相応しい会場と言えるだろう。ちなみに、航路はこのスウォンジフォートからノルドまでの二泊三日の旅となる。この船の本来の最高速度を用いれば一晩でも到着出来る距離ではあるのだが、あくまでも「お見合いクルーズ」のための乗船のため、あえてゆったり航行する予定らしい。

ユーナとしては、マーシーからの「縁談阻止」の命令に従う上でも、自分の中の「他の女性に奪われたくない」という衝動に従う上でも、本来ならばここで「失敗しそうなエスコート案」を提示すべきである。だが、あまりに見え透いた愚案を紹介しても、マーシャルは採用しないであろうし、最悪の場合、自分の魂胆が見抜かれてしまう可能性もある。結局、どう答えれば良いか迷いながら、素直に思いついたことをそのまま言葉にしてみることにした。

「そうですね……。女の子なら、やっぱり、星の綺麗な夜の甲板の上で、というのが良いかと思いますが、さすがに警護の都合上、見晴らしが良い場所というのも、あまりよろしくないかも……、あ、いえ、そういう時こそ、マーシャル様をお守りするのが、私の役目ですよね。安心して下さい。どんな状況でも、私がお守りしますから」

内心動揺した心境のまま、自分の考えがまとまっていない状態で話し始めたため、何が言いたいのか分からない発言になってしまったが、マーシャルはそんな彼女のシドロモドロな受け答えに対して、思わず苦笑を浮かべる。

「まぁ、それはいいが、あまり表には出ては来るなよ。護衛が女性というのは、『あらぬ誤解』を生む可能性があるからな」

マーシャルは、自分自身の恋愛に関して無頓着であるが故に鈍感でもあるが、一般的な女性の嫉妬心や猜疑心の在り方に関しては、一般教養程度の知識はある。そうでなければ、そもそも人心を掌握する立場である国家元首代行の任を務めることは出来ないだろう。

「とはいえ、星が見える甲板というのは、確かに日が落ちた後の時間帯のコースとしては、有効かもしれん。もっとも、やはり鯨姫自身の好みが分からないことには、何が有効手なのかを判断するのは難しいな」

マーシャルは軽く首を捻りながらそう呟く。「パンドラとしてのユーナ」にとっても、「女性としてのユーナ」にとっても、マーシャルに「縁談を進める上での有効手」を発見されることは、あまり望ましい話ではない。だが、それでも彼女としては、自分の目の前でマーシャルが悩んでいる状態で、黙っていることは出来なかった。

「分かりました。そういうことなら、私が鯨姫に関する情報を調べておきましょう」

「そうしてもらえると助かる。今のところ、白狼騎士団はラピスの混沌災害の後始末のために出払っているから、今、このスウォンジフォートにいる者達の中で、彼女と面識がある者がいるとすれば……、銀十字旅団の面々くらいだろうな」

「では、その辺りから探りを入れてみます」

そう言って、ユーナはマーシャルの前から立ち去った。これで良かったのかどうかは分からないが、ひとまず彼女は、パンドラの同胞であるカイナとの方針確認のための接触問いう目的も兼ねて、銀十字旅団の詰所へと向かうことになった。

1.3. 護衛任務

こうして、ユーナが銀十字旅団の詰所へと向かっていた頃、団長であるニーナ・ヴェルギス(下図)は、旅団内の主要メンバーを集めて、「ノルマンディーお見合い作戦」のための打ち合わせを始めていた。

ニーナは、かつては幻想詩連合の一角を占める大国アロンヌの聖印教会に仕える女騎士だったが、味方の裏切りで敵に捕らえられ、聖印を奪われて火刑に処されようとした瞬間、邪紋の力に覚醒し、異界の女騎士「ジャンヌ・ダルク」のレイヤーとなった女性である。

その後、彼女は大陸各地を転々としつつ、自分と同じように「帰る場所を失った者達」を仲間に加えていくうちに、いつしか「銀十字旅団」と呼ばれる傭兵団を結成することになる。やがて大工房同盟の盟主であったヴァルドリンドの先代大公と盟約を結んだ後、大陸各地で「大工房同盟諸国を支援する独立武装集団」として、勇名を轟かせることになる。そして、2年前にアントリア支援のためにノルド経由で白狼騎士団と共にブレトランドへと派遣され、対トランガーヌ戦で活躍して、旧トランガーヌ子爵領の居城であるダーンダルク城の管理を任されるまでに至るが、翌年の聖印教会軍の侵攻を止められず、敗走を余儀なくされた。

その後はしばらく閑職に回されていたが、今回の「お見合い会場」となる豪華客船「ノルマンディー号」の警護役として、彼女達が任命されることになった。これは、ニーナがかつて大陸にいた頃にこの船のオーナーと面識があったが故の縁故人事であったが、ニーナとしては、敗戦の汚名を返上するためにも、ここは絶対に失態が許されない場面であった。

「今回の護衛任務、総員、厳戒態勢で臨め。船内に怪しい者を見つけたら、すぐに報告せよ」

彼女のその声に、カイナを含めた銀十字旅団の面々は、並々ならぬ決意を感じる。ニーナはアントリアにおいては「客席将軍」の立場であり、そもそも君主ではなく邪紋使いなのであるが、実質的にはアントリアにおける四人の男爵(バルバロッサ、アドルフ、ファルコン、ジン)と同格の「名誉男爵」級の扱いとなっている。これはダン・ディオードの実力主義思想を反映した措置であり、カイナをニーナの補佐役として任命したのも、(エーラムの規則としては)魔法師と契約を結ぶことが出来ないニーナに対してカイナを「擬似契約魔法師」のような形で貸し与えることで、彼女を「君主」に匹敵する存在として遇するという意図が込められていた。

「ただし、あまりに厳戒態勢すぎる雰囲気になってしまうのもよろしくない。マーシャル様とカタリーナ様の気持ちを盛り上げるために、極力『二人きり』の状況を演出する必要があるだろう。とはいえ、万が一のことがあってはならん。常に遠方から監視する役も必要となる。誰か、立候補する者は?」

ニーナがそう問いかけるが、それに対して、しばしの沈黙が流れる。

(なかなか難しいことを仰る)

カイナは内心でそう呟く。そして、それは他の者達も同様であった。一歩間違えば、縁談破綻の責任を取らされかねない立場ということもあって、ひとまず皆、牽制し合いながら周囲の出方を窺っている様子である。

そんな重い空気の中、ひとまずカイナがニーナに対して問いかけた。

「我々以外に護衛はいるのですか?」

「当然、ノルドからは姫様の護衛の兵達も乗船する。アントリア側からも、マーシャル様の侍従兵達は乗船することになるだろう。それに加えて、今回はローガン卿も同船される予定だ。ノルドには色々と人脈のあるお方だからな」

「あの方ですか……」

パンドラ・均衡派にとって、ダン・ディオードの懐刀と言われるローガンは、まさに宿敵である。彼はマーシーやカイナと同じ時空魔法師であり、これまでマーシーが仕組んだ様々な「アントリア・ノルド離反策」は、そのほぼ全てが彼の手によって未然に封じられてきた。彼が乗船するとなると、それだけで、今回の縁談阻止作戦も難航を極めることは容易に想像出来る。

カイナが思い悩んでいると、ふと、「誰か」に肩を叩かれた様な気配を感じた。次の瞬間、彼女の手には一本の「ペン」が握られている。これは、パンドラの盟友であるユーナのペンであった。これは、ユーナがこの場に身を隠して忍び込んでいることを伝えるための合図である。

「そうか……」

カイナは静かに呟く。そして、おもむろに手を挙げた。

「相解った。私が勤めさせて頂こう」

この「相解った」は、実質的にはニーナとユーナの双方に対しての発言である。身を潜めているユーナは静かに見えない場所で頷き、ニーナはやや驚いたような表情を浮かべる。

「ほう、魔法師殿か。大丈夫か? さすがに、一人で任せる気は無いが」

ニーナとカイナは、年齢的にも軍歴的にもニーナの方が遥かに上ではあるが、あくまでも「ダン・ディードからの借り物」という扱いである以上、ニーナは彼女のことを「対等なパートナー」として遇している。

「いや、私一人でも別に構わない。私は時を操る者。私であれば、お二人の縁談を成功させるために必要なタイミングを見計らった上で、的確な判断を下すことが出来る。この縁談、必ず成功させてみせよう」

「なるほどな。確かに、間近で監視する者達の司令塔としては、適任なのかもしれない。とはいえ、有事の際には実働部隊も必要だ。マーシャル様の護衛とも連携した上で、適切な護衛体制を築く必要があるだろう」

彼女がそう言うと、今度は団員達の中から、若い男性の声が聞こえた。

「おい、ニーナ」

そう言って、異界の装束に身を纏った小柄な少年(下図)が声をかける。彼の名は、ヨウ。この銀十字旅団の一員である。しかし、見た目は14歳程度のただの少年だが、その正体は人間ではない。彼は「中華」と呼ばれる異世界にその本体が存在する「神」の投影体なのである。

「ん? どうした?」

「オレ様も参加してやる」

ヨウは日頃から、自らが「神」であると公言している。と言っても、本当にそうなのかどうかを確かめる術は、この世界の住人にはない。ただ、彼の持つ投影体としての能力は、確かに「神」の片鱗を感じさせる代物ではある。その実力故に、彼はこの銀十字旅団の一員として加わることを認められた。ただ、あくまでも一兵卒としてであり、今のところ、彼のことを「崇めるべき神」だと思っている者は、団員の中にはいない。

「おぉ、そういえば、お前はノルド出身だったな。姫様とも面識はあるのか?」

「多少はな」

ニーナにそう言われて、得意気にヨウはそう言い放つ。彼は2年前、ノルドに投影体として出現したものの、特に何の目的もなくフラフラしてたところでカタリーナと出会い、その庇護下に入った。その後、ノルド経由でブレトランドに遠征することになった銀十字旅団に加わり、それなりの戦功を重ねて今に至るが、特に旅団の中で責任ある立場に就こうともせず、平時に於いては昼行灯のような生活を送っている。そんな彼が、珍しく「やる気」を見せたことに対して、ニーナも他の団員達も、意外そうな表情を浮かべていた。

「分かった。そういうことならば、確かにお前が適任だろう。ただ、お前の腕が立つことは知っているが、粗相はするなよ。私程度の者であれば良いが、王族である姫様相手に、無礼な態度を取ってはならんぞ」

「誰に向かって言っている?」

「『上官である私に対して、そういう態度を取る奴』に向かって言っているんだ」

銀十字旅団は、傭兵団ではあるが、その規律は弱く、どちらかと言えば「冒険者ギルド」に近い雰囲気である。だが、そんな中でも、団長であるニーナに対して、まだ加わって2年程度の新参かつ若輩者であるヨウがこのような口を利くのは、やや異様な光景である。ニーナとしては「異界の神である以上、この世界の道理が理解出来なくても仕方がない」と割り切っているが、さすがにそこまでの寛容さを、異国の姫君に対してまで求めるのは非常識であろう。

そして、この状況に対して、カイナはやや眉をひそめながら口を開いた。

「私にこいつの手綱を握れと言うのですか、団長?」

カイナが監視役の司令塔となり、ヨウにも同じ任務を与えるということは、実質的にはそういうことになるだろう。

「そうだ。まぁ、使い方次第だが、使える奴ではあるからな」

「確かに、実力は認めますが……」

カイナはパンドラの一員である以上、投影体と手を組むこと自体に嫌悪感はない。とはいえ、自らを「神」と名乗るこの不遜な少年を、扱いにくいと考えるのは当然である。ただ、ノルドの姫君と彼が面識があるのなら、マーシーから託された縁談破綻の指令を果たす上で、上手く利用出来る可能性もある。

「それに、実は今回の航海では、カタリーナ様からの御希望により、あえて『危険な海域』を通ることになった」

唐突にそう言いだしたニーナに対して、カイナは当然のごとく首を捻る。

「それはまた何故?」

「おそらく、途中で海の怪物と遭遇することを期待した上で、マーシャル様の騎士としての力量を測ろうと考えているのだろう」

そう言われたカイナは、そのような遊戯感覚で聖印の力を使わせようとする姿勢に対して、内心では密かに侮蔑の念を抱いていた。自身の聖印の力を他人と比べ、競い合おうとする傾向の強い君主は、カイナの中では最も忌むべき存在である。

「だが、マーシャル様はあくまでも指揮官。お一人で怪物と戦うのはその御本分ではない。何か危険な投影体が現れた時は『マーシャル様の指揮の下で、周囲にいる者達が撃退すること』。それが、カタリーナ様に好印象を与える上での最善手であろう。だからこそ、『戦力として使える奴』を、常にマーシャル様の近くに置いておくのは悪くない」

ニーナにそう言われて、カイナも渋々納得する。確かに、海上でもし怪物が出現した場合を想定するならば、神の力を持つヨウは、十分に戦力として期待出来るであろう。逆に言えば、マーシャルやカタリーナが「命がけの戦闘」に巻き込まれることになった場合、ヨウという戦力を自分の指揮下に置いておくことは、この縁談を破綻させる上での「選択肢」がそれだけ広がることにも繋がる。もっとも、それは彼が素直にカイナの言うことに従えば、の話ではあるが。

「あと、先程も言った通り、今回は宰相のローガン殿も御同行される予定だが、正直、あの方にはあまり関わらん方が良い。航海中、何か不可解な行動を取るかもしれんが、放っておけ。下手に勘ぐりすると、自分の身が危なくなる。薄気味の悪い方だが、少なくとも、アントリアにとって不利益となるようなことはしない筈だ」

「そうですか、分かりました」

カイナはニーナに対してそう答えたが、裏任務の都合上、状況によっては、そうも言っていられなくなることもあるだろう。無論、不用意に踏み込めば、こちらの動きを察知されることになるかもしれないが、もしかしたら、既に自分達の動きを読まれている恐れもある。様々な可能性を考慮しつつ、高度な柔軟性を維持しながら対応するしかない。

「では総員に、万が一の場合に備えて、船酔いの薬を配布する。乗船時に飲むのを忘れるなよ。あと、古参兵達は分かっているだろうが、ノルマンディー号は、異界の船だ。そう簡単に沈むことはないし、これまで事故を起こしたこともないが、何が起きるか分からんのが船旅というもの。いざという時のために、乗客全員分の脱出艇も用意してある。御二人の身の安全が第一だが、お前達自身も、自分の身は自分できっちり守れ。以上、解散!」

彼女がそう言うと、団員達はそれぞれに部屋を後にする。ダーンダルクでの落城以降、まともに活躍の場が与えられずに鬱積がたまっていた団員達は、久しぶりの大仕事に向けてそれぞれに気合を入れている様子である。無論、何事も起きなければ、それに越したことはない。ただ、ブレトランドだけではなく、この世界全体の軍事バランスを左右するかもしれない縁談だけに、様々な者達がその妨害に乗り出してくる可能性は、彼等の中でも十分に考慮されていた。ただ、その獅子身中の虫が、既にこの部屋の中にまで入り込んでいることにまで気付いている者は、少なくともこの時点では誰もいなかった。

1.4. 確認と警戒

こうして、カイナが打ち合わせを終えて部屋を後にすると、自室へと向かう廊下の途中で、すっとユーナが背後から姿を表す。

「久しぶりね、ユーナ。いつぞやのケーキ屋以来かしら?」

カイナは、会議中の緊迫した表情そのままに、口調だけをやや和らげたような雰囲気で、同い年の盟友に対して声をかけた。

「そうね、あのケーキは、なかなか私好みだったわ」

ユーナの方は、自然な笑顔で答える。実はこの二人は、同じパンドラ・均衡派の工作員の同胞であると同時に、甘党仲間でもある。二人は定期的な情報交換も兼ねて、スウォンジフォートの様々な菓子屋やケーキ屋を食べ歩く仲でもあった。

「あらそう? 私はちょっと物足りなかったけど、あなたの好みに合ったのなら良かったわ」

カイナはそう言って、ペンをユーナに返す。前述の通り、このペンは、ユーナが「自分が近くにいること」を彼女に伝えるために頻繁に用いている、一種の暗号のような小道具であった。

「大変なことになってしまいましたね」

ユーナが複雑な表情でそう言うと、カイナは厳しい顔付きのまま答える。

「あなたは、マーシャル子爵代行の護衛として、今回の任務に入るのよね?」

「そうなるわ。そちらの部隊と、いろいろな意味で協力して、うまく『私達が』動けるように調整してくれることを期待してる」

マーシャルの護衛隊と、船全体の警護隊が連携をするのは当然である。彼女達二人は、表向きはその連携の枠内にありながらも、実際にはその状況下において、マーシーからの密命を果たさなければならない。だからこそ、ユーナは「私達」の部分を強調して、そう言った。

「えぇ、分かっているわ。でも、あのヨウという男には気をつけなさい。あいつの力は強力よ。下手に動かれると、私達の計画にも支障が出かねないわ。以前、あいつの正体を確かめようと、時空魔法を用いたことがあったけど、読み切れなかった。あれは、相当な潜在能力だわ」

カイナは深刻な表情でそう語る。ヨウは見た目は彼女達よりも幼く見えるが、投影体に関して言えば、それは能力を見極める上で、何の参考にもならない。

「やはり、神様の力は伊達ではない、ということ?」

「そうね。今回の仕事において、あいつがどう出るかは予想不能すぎるから、気をつけた方がいいわ」

カイナは淡々とそう答える。ユーナとしては、ヨウから鯨姫に関する情報を聞き出すという選択肢も考えていたが、その話を聞かされると、迂闊に接触しない方がいいような気もする。そもそも、何が目的で行動するのが分からないのが「神」という存在である以上、本当のことを話してくれる保証もないだろう。もっとも、それが偽情報なら偽情報で、結果的に縁談破綻に繋がる可能性もあるのだが、ユーナの中ではマーシャルに恥をかかせたくない、という気持ちもある以上、より確実な情報源を他で探した方が良いのではないか、と思えてきた。

ユーナがそんな悩みを浮かべた表情を見せる中、カイナの中では、前々からユーナに対して抱いていた疑問が再燃する。同世代の女性として、あまり個人の私的領域にまで踏み込む気はなかったが、今回の指令を遂行するにあたっては、もしかしたらユーナの中の感情が、一つの鍵になるかもしれないと思えたのである。

(ここは、確認しておいた方が良いかもしれないわね)

そう考えたカイナは、時空魔法師の一部だけが使える特殊な分析眼の力を発動させ、ユーナの表情や動作を凝視する。カイナはその視覚を更に詳細に脳内解析することで「過去から現在に至るまでのユーナの変遷」を瞬時に読み取ろうとした。無論、いかに魔法師といえども、人間の脳の処理速度には限界がある。故に、彼女のこの能力で判別出来るのは、事前に一つの「仮説」を想定した上で、その仮説を否定する要因が見つかるか否か、という程度の内容である。そして、ここでカイナが「ユーナはマーシャルに対して恋心を抱いているのではないか?」という仮説に基づいてユーナを解析した結果、カイナは瞬時にその仮説が「正解」であることを確信した。

(やっぱり、そうなのね。だとしたら、その感情を捨てずに持ち続けていてもらった方が良いのかもしれないわね。パンドラにとっても、彼女自身にとっても)

カイナとしては、この件についてユーナに問い質す気はない。あくまでも「今後の作戦を立てる上での一つの判断材料」程度に留めた上で、会話を続ける。

「マーシー様から命令を受け取ってから、下準備をする時間もない以上、正直、出たとこ勝負にならざるをえないわ。その意味では、こういう時に不確定要素の強いヨウという男がいれば、突破口にはなるかもしれないけど……、とりあえず、お互いに頑張りましょう」

カイナにそう言われて、ユーナも静かに同意する。ともあれ、やはり不確定要素に頼るのは危険だと判断したユーナは、ひとまず王城を出て、「別の情報源」をあたることにした。

1.5. 下町の噂

王城の外に出たユーナは、スウォンジフォートの下町の居酒屋へと向かう。そして、先刻までの深刻そうな表情を捨てて、陽気な表情を装いながら入店した。

「やっほー、マスター、また飲みに来たよ」

彼女が元気にそう声をかけると、酒場の主人も笑顔で答える。

「おぉ、ファラ。何か最近、面白い話はあるか?」

「ファラ」とは、彼女が下町で用いている偽名である。ここでは彼女は「代行閣下の護衛」でも、「公儀隠密」でも、「パンドラの工作員」でもなく、一人の「冒険者」を装って活動している。それが、「情報屋」としての彼女のもう一つの顔であった。

「ノルドに関して、ちょっと聞きたいことがあってさ。あの国の『カタリーナ姫』さんについて、何か知ってる?」

「あぁ、噂の『鯨姫』か。あれだろ? 今度マーシャル様と結婚することになった、っていう」

「まだ正式に決定した訳じゃないけどね」

その言い回しから、ファラ(ことユーナ)がやや不機嫌であることを、酒場の主人は察する。

(ははぁ、こいつも、マーシャル様に憧れてたクチかな)

実際のところ、若く優秀で(母親譲りの)端正な顔立ちのマーシャルは、アントリアの女性達の間でも人気は高く、彼が結婚すると聞いて気落ちしている女性も少なくない、という噂もある。そして、ユーナとしても、別に「ファラ」としての自分がマーシャルに密かに懸想しているということを知られたところで、何ら困る必要はない以上、ここでは自分の感情が顔に出るのを押し殺す必要もなかった。

酒場主はそんなファラ(ことユーナ)を微笑ましく思いながら、彼女に安い麦酒を出しつつ、知っている限りの情報を伝える。彼女は士官以前は「情報屋」として生きていたこともあり、今でも様々な事情に精通しているため、互いに必要な情報がある時は、こうして助け合うのが通例であった。

「まぁ、鯨姫に関しては、色々と噂は聞いて入るよ。子供の頃から、活発な『おてんば姫』だったらしいな。好奇心旺盛で、負けず嫌いで、しょっちゅう城を抜け出して遊び回って、家臣達を困らせていたらしい。勉学はあまり得意な方ではなかったらしいが、特に暗愚という話も聞いたことはない。直観力や洞察力に優れて居るという話も聞く」

ちなみに、彼女の「鯨姫」という異名の由来となっている愛騎(愛鯨)のジョセフィーヌは、カタリーナが子供の頃に出会った「親友」らしい。本来は体長20メートル以上の巨体だが、彼女の聖印の力によって「小型化」された上で、長期間陸上にいても平気なように皮膚が特殊加工されており、いつも肌身離さず持ち歩いているという。

また、祖国ノルドへの愛着は強いが、その一方で、自由奔放に生きる「海賊」に憧れており、その中でも特に、アントリアと友好関係にある「鮮血のガーベラ」を率いる女海賊アクシアのことを強く尊敬している、とも言われている。その意味では、輿入れして「一国の王妃」としての立場に素直に収まるような女性ではないのではないか、と危惧する声もあるが、それでも彼女が今回の縁談に前向きな姿勢を示しているのは、その「尊敬するアクシア姐さん」とアントリア子爵ダン・ディオードが懇意な関係にあることも影響しているのかもしれない。

なお、彼女は気さくな人柄であるが故に、ノルドの内外の様々な男性から「人気」はあるが、さすがに王族ということもあり、あまり気楽に男性との交際が許される立場ではなく、少なくとも公式には、恋人らしき人物がいたという情報はないらしい。稀に、身の程知らずに彼女に求婚する男性は現れるものの、全員あっさりと「玉砕」したらしく、本格的な縁談も、今回が初めてであるという。

「つまり、明朗活発で、これと言って悪い噂もない、人気者のお姫様、ということね」

「まぁ、そういうことだな。正直、マーシャル様と相性が良いのかどうかは分からんが、もしこの縁談が実現したら、なかなか面白い夫婦になるんじゃないか、と俺は思ってる。冷静沈着で堅物なマーシャル様とは真逆のタイプだからこそ、互いに惹かれ合う部分もあったりするんじゃないか、なんてな。いや、まぁ、あくまで俺の勝手な推測だが」

酒場主は、話の途中でユーナの表情が更に曇りつつあるのを面白がりながら、そう語る。とはいえ、それはユーナの中で当初想定していたイメージと概ね合致していたため、彼女としてはそれほど大きな衝撃はない。そのようなタイプの姫君が、マーシャルと相性が良いかどうかは分からない。酒場主のいう通り、確かに「意外にお似合いの夫婦」になるのかもしれない。

ただ、今の彼女は「パンドラの一員」として、それを止めなければならない。そう、あくまでも「パンドラの一員」として、「仕方なく」それを止めなければならない。彼女はそう自分に言い聞かせつつ、酒場主に軽く礼を言って、静かに店を出て行くのであった。

1.6. 読み取れぬ真意

その頃、銀十字旅団の宿舎の中では、一度は自室に帰ったヨウが、改めてニーナの部屋を訪れていた。

「ニーナ、一つ聞きたいことがあるんだが」

「何だ?」

「さっきの話、カタリーナは乗り気なのか?」

ヨウが、先刻の忠告にもかかわらず「カタリーナ」と呼び捨てにしていることにニーナは眉を潜めるが、どうせ言っても聞かないであろうと諦めた上で、素直に質問に答える。

「それは分からん。ただ、年齢的には御結婚しても良い歳であるし、相手としてもマーシャル様であれば、悪くない話だと私は思うがな」

ニーナは大工房同盟全体を守ることを信条とする騎士(のレイヤー)であリ、アントリアとノルドに対しては、どちらも同じくらいの愛着と親交の情を抱いている。そんな彼女の視点から見て、「アントリア子爵の非嫡出の息子」と「ノルド侯爵の姪」の縁組は、格的にもちょうど「釣り合う関係」の様に思えた。

「つまり、お前は『アイツの想い』は知らない、ってことなんだな?」

ニヤリと笑いながらそう問いかけるヨウに対して、ニーナの脳裏には「嫌な予感」がよぎる。だが、ひとまず彼女は素直に淡々と答えた。

「そうだな。それを確認するための、今回の『お見合い』ということになる」

彼女がそう答えた直後、外から部屋の扉を叩く音が聞こえる。ニーナが入室を許可すると、扉を開けて入ってきたのは、カイナであった。

「団長、失礼致します。この乗員名簿の件なのですが……」

カイナは、当日の人員配置について詳しく確認しようと団長の部屋を訪れたのだが、入った瞬間、ヨウと目が合い、やや顔をしかめる。

(なんでこいつが……)

ヨウに対して警戒の視線を送りながら、カイナはひとまずニーナへの確認事項を済ませようとする。カイナとしては、具体的に船の中のどの施設に誰が配置しているのかを一通り把握しておきたかったのだが、そのために一番必要な「当日のスケジュール」に関する情報が、現時点でまだニーナの元に届いていなかったため、ニーナとしてもやや返答に困った。

「正直、マーシャル様がどうエスコートするかはまだ決まっていないので、どこに誰を配置するかについては、当日になってみないと分からん。無論、お二人の会話の流れで決まることもあるだろうから、臨機応変に対応する必要はあるのだが、出来れば、マーシャル様側の方針だけでも、早めに決めて頂きたいものだ」

「そういえば、マーシャル様に関して、今まで『浮いた話』を聞いたことがありませんね」

「まぁ、あの方は今まで仕事一筋の人だったからな。特に子爵代行に就任してからは、色恋事にうつつを抜かしている暇も無かったのだろう。その意味では、正直、少し心配ではある」

ただ、それについては、ニーナもあまり人のことは言えない。現在24歳の彼女は、当然、これまでの人生の中で、それなりの数の男性から求愛されたことはあったが、あくまでも「聖女のレイヤー」としての生き方に誇りを持っている彼女は、これまで経験したどんな男性からのアプローチに対しても、心の底から受け入れる気持ちにはなれなかった。その意味では「有効な女性の口説き方」について、助言出来る立場でもない。

とはいえ、平民出身で、今は邪紋使いという「呪われた立場」でもあるニーナとは異なり、マーシャルの場合は、庶子とはいえ実質的に現子爵の嫡男扱いである以上、「良き縁組」をして、「世嗣ぎ」を残してもらわなければ困る。立場の違いを考えれば、この点に関して、ニーナには「自分のことを棚に上げる権利」があると言って良いだろう。だが、当のマーシャルは「実父の過去」を知ってしまったことで、彼を反面教師として過剰に意識するあまり、より女性に対して慎重になってしまっているという側面もある。

「そうなんだよ。クッソ真面目なんだよな、アイツ」

ここで突然、ヨウが横から二人の間に割り込んできた。それに対して、カイナが怪訝そうな表情で問いかける。

「ヨウ、あなた、マーシャル様と面識はあったっけ?」

「ん? 風の噂、風の噂」

飄々とした言い回しでそう答えるヨウに対して、カイナは内心「こいつ、いい加減なことを言ってるな」などと思っているが、実際のところ、アントリア国民の大半は、今のマーシャルに対して、同じような感慨を抱いている。騎士学校時代のマーシャルは、無駄に敵を作らないようにするために、あえて昼行灯を演じていたこともあったが、実父の「無責任な国政放棄」を経て国家元首代行となった後のマーシャルに対しては「生真面目で厳格な執政者」としてのイメージが国民の間でも浸透している。そして、それは概ね彼の本質に合致した評判でもあった。

「で、ヨウ、先程、小耳に挟んだけど、向こうの姫様とは面識があるのかしら?」

「まぁ、あるっちゃあ、あるよなぁ」

得意気な表情を浮かべながら、意味深な言い回しで語るその態度に、カイナは若干の苛立ちを感じつつも、表には出さずに淡々と語りかける。

「その詳しい経緯は聞かないけど、こちらとしても、向こうの姫様がどういう性格の方なのか分からなくて、どういう行動に出るか分からないから、護衛がやり辛いところではあるのよね。その点、あなたなら何か知っているんじゃないか、と期待しているんだけど」

そう言われたヨウは、顔を綻ばせながら、なぜか身振り手振りも交えつつ答える。

「性格? まぁ、一言で言うなら、アレだな。やんちゃで、うるさくて、ギャーギャー騒ぐ、ジャジャ馬だな」

「そう。でも、あなた、そう言いながらも、何か嬉しそうね」

カイナはそう言いつつ、このヨウの素振りから、彼が姫に対して「特別な感情」を抱いているのではないか、という仮説が浮かび上がり、先刻のユーナの時と同じように、時空魔法師独自の特殊な分析眼を用いて、彼の真意を看破しようとする。

だが、その試みは失敗した。ニーナが混沌の力を用いてヨウの深層心理を分析しようとした瞬間、彼の身体を構成する混沌が拒絶反応を示し、彼女の分析を妨害してきたのである。

(これは…………、異界の自然律?)

エーラムでの教養課程において、彼女は学んだことがある。一部の投影体の中には、本人が無意識のうちに自身の周囲の混沌に独特な波動を発生させ、周囲の人々の集中力を妨げる特異体質の者達がいる、と。どうやら、この「神」を名乗る少年は、その一人であるらしい。

そしてこの時、ヨウは自分の心がカイナによって分析されようとしていたことに気付いてはいなかったが、彼女の最後の言葉から、彼女が「余計なこと」に気付こうとしているのかもしれない、と考え、カイナに対して不敵な笑みを浮かべながら、詰め寄る。

「お前の目にどう見えたかは知らないけどな、オレ様は何千年も生きて来た神だ。たかが数十年程度の命しか持たない人間の尺度で、このオレ様の考えを理解しようとしても、無駄だぜ? 余計なコトを勘ぐってる暇があったら、黙って仕事に専念しな」

そう言われたカイナは、その彼の言葉に込められた異様な雰囲気に飲まれて、これ以上彼にそのことを追及しようとする気力が、徐々に失せていく。そして、カイナは今ひとつ釈然としない感情を残しながらも、次第に「ヨウの本音」に対する興味そのものが薄れて、黙ってニーナの部屋を後にするのであった。

1.7. 船上遊戯

この日の夜、ユーナは下町で集めた鯨姫に関する一通りの情報を、マーシャルに対して報告する。マーシャルとしても、概ね事前に集めた姫の情報に基づくイメージと一致していたので、納得したような表情を浮かべる。

なお、それと同時にユーナは、カイナの友人経由で集めた「女性向けの恋愛小説」の類いもマーシャルに手渡したが、それについては「あまり役に立たないと思う」という理由で、マーシャルは一読もしなかった(実際、それは「恋愛が失敗しそうな内容」という方向性で集めた小説だったので、マーシャルのその判断は正しかった訳だが)。

その上で、ユーナはマーシャルに対して「私なんかが言うのはおこがましいとは思うのですが」と前置きした上で、自身の「一番知られたくない本音」を悟られない範囲で、「臣下としての自分の考え」を彼に伝える。

「私としては、アントリアとしての利益よりも、マーシャル様には、御自身の幸せのための結婚をしてほしいな、と思っています」

だが、そんな彼女の(様々な相反する想いが同時に込められた)言葉に対して、マーシャルは眉ひとつ動かさず、いつも通りの冷静な口調で、淡々と答える。

「今の私にとっては、このアントリアが栄えることこそが、私の幸せだ。そのための今回の縁談でもある。勿論、あまりにも御し難い姫であった場合は、この話を受ける気はないが」

「結構な『おてんば姫』のようですが……」

「大丈夫だ。騎士団の荒くれ者共を御するのも、昔からやってきたことではあるからな」

それとこれとを一緒にして良いかどうかは微妙な問題だが、マーシャルがここまで割り切っているなら、自分が何を言っても無駄だろうとユーナは諦めた。

「さて、そのような姫君を楽しませるということならば……、身体を動かす遊戯にでも興じてもらった方が、機嫌はよくなるかもしれんな」

ちなみに、このノルマンディー号の甲板には「テニスコート」がある。ブレトランドは(地球におけるブリテンと同様)テニスが盛んな土地でもあり、マーシャルにも一定の心得はあった。

「おそらく、映写室や劇場の類には、あまり好みでは無さそうだしな。あとは、お互いの理解を深めるために、カフェで紅茶と茶菓子でも口にしながらじっくりと語り合う、という方向性も考えはしたが……」

マーシャルがそう言ったところで、ユーナは突然、目の色が変わる。

「茶菓子!? いいですね、そうしましょう! あぁ、でも、私がこっそり隠れている中でマーシャル様達だけが食べるというのも……、あ、いや、そういう話ではないですね。失礼しました!」

またしても、会話の途中で本題と関係ないことを口走ってしまったユーナが赤面しながら動揺する中、マーシャルは一瞬だけ口元を緩ませつつ、すぐに冷静な表情に戻る。

「まぁ、菓子も好みは色々あるからな。あの半島の人々の趣向は分からん。やたら塩辛くて臭いの強い飴を好む人々が多いという噂も聞くが、そのような味覚の姫君相手に、何を出せば良いのかは、さっぱり見当がつかない」

ちなみに、その菓子を常備している魔法師がアントリアに少なくとも一人いるのだが、さすがに自身と直接的な面識もない南方国境の男爵の契約魔法師の事まで知り尽くしているほど、マーシャルも千里眼ではなかった。

「とりあえずは、テニスコートにお誘いするのが一番無難な案のように思えるのだが、とはいえ、私と姫が一対一でテニスをしても、おそらく私では姫の相手にならないだろうからな……」

一般的には、男性は女性に対して身体能力で負けることは恥ずべきことだとされているが、聖印や邪紋という、常人の限界を凌駕した特殊な力を有する人々の間では、男女の体力差など、もはや誤差程度の意味しか持たない。指揮能力に特化した聖印使いであるマーシャルが、前線で戦うことを本業とする聖印使いであるカタリーナを相手に、一対一で勝てる筈はないし、マーシャルもそのことを別段恥とも思っていない。とはいえ、自分を相手にカタリーナが圧勝したところで、それがこの縁談を成功に導く方向に進めることには繋がらないだろう。

「いっそのこと、ダブルスという手もあるか。お前が誰かと組んで、私と姫のペアと戦うというのは、どうだろうか?」

唐突に想定外の提案を出されたユーナは、やや困惑する。

「私が、誰かと、ですか? うーん、カイナさんは、そういうのは苦手そうだし……、誰か他の侍従の中で使えそうなのがいればいいのですが……」

「まぁ、あくまでも選択肢の一つだ。一応、考えておいてくれ。とりあえず、私は明日に備えて、もう寝ることにする」

マーシャルにそう言われると、ユーナは、まだ言いたいことが心の中には残っていたものの、今の時点で彼に何を伝えても、それは誰にとっても事態を好転させることには繋がらないと判断し、ひとまずこの場は素直に立ち去ることにした。

「分かりました。どうかごゆっくり、お休みなさいませ、マーシャル様」

1.8. 月下の翼

それから数刻後の真夜中、銀十字旅団の一室で、一人の少年が窓から月を見上げつつ、異界の酒が注がれた杯を傾けていた。その酒の名は「紹興酒」。「神」としての彼がいた世界で、人間達が好んで飲んでいた酒の一種である。

彼は、2年前にノルドにいた頃の記憶を紐解きながら、月下の夜に、当時の彼を受け入れてくれた「鯨姫」の笑顔を思い浮かべる。

「まだこのオレ様にも、チャンスがあるってことだな」

自身の中に去来する様々な感情を抑えつつ、静かにそう呟いた彼の背後には、月明かりによって形作られた、彼自身の影が映っていた。だが、それは「人」の姿をした今の彼とは明らかに異質の、一対の「翼」を広げた巨大な鳥のような姿であった……。

こうして、それぞれの様々な思惑が交差する中、「船上お見合い会」の当日が訪れた。早朝にスウォンジフォートに停泊したノルマンディー号という巨大な「鉄の塊」を目の前にして、アントリアの民は驚愕する。ダン・ディオードによる簒奪以降、質素倹約を是とする国風が定着しつつある国民にとっては、その存在はあまりに衝撃的であった。

当然、国民の中には「異国の姫の接待」のために豪華客船を借り入れることに内心不満を抱く者もいたが、多くの国民は、ここまでの巨大船を動員出来る現在のアントリアの威光に畏敬と誇りを感じ、それ以上に純粋な好奇の心持ちでその様子を眺めていた。

そんな中、ノルドからの定期就航便に乗って、テンガロンハットとレザージャケットに身を包んだ「鯨姫」ことカタリーナ・リンドマン(下図)と、ノルドの宮廷魔法師の一人であるデクスター・メッサーラという名の眼鏡をかけた初老の魔法師が到着した。その背後には、彼女達の護衛の兵達が控えている。

そんな彼女達を出迎えるマーシャル達に対して、カタリーナは左腕に鯨のジョセフィーヌを抱えた状態のまま、右手を差し出した。

「初めまして、マーシャル卿。私がノルド第四艦隊提督の、カタリーナ・リンドマンよ。今回の縁談、前向きに検討させて頂くつもりではあるけど、とりあえず、よろしく」

あまり格式にこだわらない、ノルド流のざっくばらんな態度でそう言ったカタリーナに対して、マーシャルはやや硬めの表情でその右手を握り返す。

「アントリア子爵代行、マーシャル・ジェミナイです。色々と至らぬ点もあると思いますが、どうかご容赦のほどを」

その言葉遣いは丁重だが、あまり謙った雰囲気は作らず、堂々とした姿勢でマーシャルはそう言うと、そのままカタリーナの傍らに立ち、ノルマンディー号へと案内する。その周囲を双方の護衛の兵達が取り囲んで警護する中、ユーナは少し離れたところから、心の中の様々な感情を押し殺しながら、その二人を眺めていた。

「ところで、最近、アントリアの沿岸部で大規模な魔境が発生したと聞いたけど、それはどうなったのかしら?」

「ラピスの件に関しては、無事に解決しました。当方には優秀な君主も邪紋使いも大勢おりますし、現在は貴国からお借りしている白狼騎士団が、各地に散らばったその魔境の残党を討伐しているところです。ノルドの方はいかがですか?」

「国内は安定しているけど、今は各地の同盟諸国の支援で手一杯の状態ね。本当は、今日は伯父上様も御同席して、マーシャル様がどのような方なのかを見極めたかったようだけど、残念ながら、そこまでの余裕はなかったわ」

「そうですか。では、あなた自身が海洋王殿の代わりに、私の存在価値を見極める役回り、ということになるのですね」

「えぇ。同じ『大工房同盟の未来を担う者』として、期待しているわよ、代行閣下」

カタリーナが、まさに値踏みするような視線を向けながらマーシャルに対してそう言ったのに対し、マーシャルもまた、内心で彼女に対する「値踏み」を始めている。

(粗野な物言いではあるが、少なくとも馬鹿ではなさそうだな)

彼女を「自分と対等な関係の人生のパートナー」と考えるのであれば、それは望ましい話である。あまりにも御し難いほどに非常識な女性との婚姻は、先代アントリア子爵とダン・ディオードのような末路を招くことにもなりかねない。「公私共にマーシャルを支えられるだけの実力を伴った妻」が手に入るのであれば、それはマーシャルにとってもアントリアにとっても大きな利益となろう。

だが、あまりに優秀すぎる配偶者は、時として自分自身を追い詰める可能性もある。逆の視点に立って考えてみれば、先代アントリア子爵にとってのダン・ディオードもまた、その典型例といえよう。無論、客観的に見れば、知略に富んだマーシャルの寝首をかくなど、辺境の、戦場で戦うことだけに特化した君主であるカタリーナに出来るとは考えにくいが、ダン・ディオードもまた、結婚前はただの「混沌を祓うだけの生活を続ける流浪の君主」だったことを思えば、相手の力量を自分自身の目で見極めるまでは、あらゆる可能性を排除すべきではない。

そして、智謀や力量以上に重要な問題は「価値観」である。先代アントリア子爵ロレインは、多くの人々にとっては「浪費癖の激しい暗君」であり、質実剛健な気風のダン・ディオードとも相容れられない価値観の女性であったが、一方で、芸術や文化の大切さを理解した一部の上流階級の人々にとっては、ロレインは決して悪い主君ではなかった。国を治める者として、国を導く方向性を明確化する必要がある以上、自分と相容れられない価値観の配偶者に、横から口出しされることは、国を乱す要因にもなる。王妃が「特に自己主張することのない、貞淑で物静かな女性」であれば特に問題はないが、少なくともこの姫は、そのような枠に収まる器ではない。ならば、自分と同じ道を歩める価値観の女性かどうかを、ここで確かめる必要があるだろう。

「で、今日はどんな趣向で楽しませて頂けるのかしら?」

あまり緊迫した雰囲気になるのも良くないと判断したのか、カタリーナがマーシャルに対して、軽く挑発するような笑顔でそう問いかけると、マーシャルもまた、やや表情を緩めつつ答える。

「そうですね。この船には遊技施設などもございますし、姫様は体を動かすのがお好きと聞いておりますので、もしよろしければ、球技や水泳などを楽しんで頂くことも可能です」

「球技といえば、ブレトランドは『テニス』の発祥の地だったわね」

「はい、私も多少は心得がございます」

そんな二人のやり取りを遠目で眺めていたユーナは、マーシャルが一人の女性に対してここまで親しく接している様子を初めて目の当たりにして、言い様のない「悔しさ」を噛み締めていた。

少なくともユーナの目には、マーシャルのカタリーナに対する態度は「まんざらでもない様子」に見える。マーシャル自身が「あくまで政略結婚」と割り切った上で鯨姫との縁談を進める限りにおいては、ユーナもそこまで心を乱されることはなかったかもしれない。だが、もしマーシャルがカタリーナと本気で愛し合うような関係になれば、今の「一人で国を背負い続ける重圧に耐え続けているマーシャル」を憂うユーナにとって、喜ばしいという気持ちと同時に、その相手が自分ではないことへの絶望感が湧き上がってくる。

「マーシャル様には、幸せな結婚をしてほしい」という想いは、確かにユーナの中にはある。だが、それと同時に「出来れば、その相手が自分であれば……」という絶望的な希望を完全に捨て去ることが出来るほど、ユーナも大人ではなかった。

ユーナがそんな二律背反な感情(とパンドラとしての現在の立場)の板挟みで悩んでいる中、突然、彼女の耳元に、それまで静かに警護を続けていたカタリーナの護衛兵達の中から、ちょっとした喧騒が聞こえてきた。ノルマンディー号に付設された階段を登って乗船する二人を眺め続けることが少し辛くなってきたユーナは、彼等の警護は他の侍従の者達に任せて、ひとまずその喧騒のする方向へと向かうことにした。

2.2. 旧友の異変

ここで、少し時は遡る。ノルマンディー号の近辺で警護する銀十字旅団の隊列に加わりながら、彼等と向かい合うように並び立つカタリーナの護衛隊の中に怪しげな人物がいないかどうかを確認しようとしていたヨウは、その護衛隊の中に、見知った若者がいることに気付いた。

彼の名はハウディ。歳を聞いたことはないが、十代後半の若者であり、ヨウがノルドで姫の庇護下にあった頃から、姫の護衛を務めていた兵士の一人である。聖印もなければ、邪紋を刻んでもいない、ごく普通の人間であるが、投影体であるヨウのことを、特に差別も警戒もせずに接してくれた友人の一人であった。そして、彼もまた、カタリーナ姫に対して、ほのかに「憧れ」を抱いていたようにも思えた。

だが、2年ぶりにヨウの目に映ったハウディの様子は、明らかにどこかおかしい。前に見た時と比べて、やや虚ろな表情をしているようにも見える。それが気になったヨウは、思わず声をかけてみた。

「おい、ハウディ、お前、ちょっと顔色悪そうだけど、大丈夫か?」

すると、彼は首を傾げながら逆に問い返す。

「誰だ、お前?」

「『誰だ』って、忘れてんじゃねーよ、オレ様だよ、オレ様!」

普通は、ここまで強烈な個性の人物を、忘れることはないだろう。だが、そう言われたハウディは、誰も予想出来ないようなリアクションを返す。

「あ、あぁ、そうだったな。お前は『オレサマ』だ」

どうやら彼は「オレサマ」を固有名詞として認識したらしい。だが、ブレトランドにもノルドにも、それは人物名として明らかに不自然であり、このハウディの返答は、まともな反応とは思えない。

「な、何言ってんだ、お前? ヨウだよ、ヨウ」

「あぁ、うん、そうだ。お前は『ヨウ』だ」

ようやく意図が通じたようにも聞こえるが、やはり、何かがおかしい。明らかにこのハウディとの会話には違和感がある。そう思ったヨウは、更に問い詰める。

「お前……、病気か何かか?」

「いや、オレは、別に何も……」

どうにも噛み合わない会話が続く中、そのやりとりを少し離れたところから見ていたカイナが割って入った。

「ヨウ、何をしているの?」

「何かコイツ、調子悪そうだから、今日は帰らせてやれよ。こんなんじゃ、いても役に立たねーぞ」

「ノルドの兵士? 帰らせてやれと言っても、既にブレトランドまで来てしまっている以上、今更どうしようもないでしょう」

カイナはそう言いつつも、「ヨウがそう言うのならば、何かあるのかもしれない」と思い、ハウディの身体を凝視すると、彼の身体全体から、強い混沌の気配を感じ取った。少なくとも、それは普通の人間が醸し出す雰囲気ではない。

「ヨウ、あなた、彼と知り合いなのよね?」

「あぁ、オレは昔、ノルドにいたからよ。で、こいつ、ハウディっていうんだけど、スッゲー顔色悪いだろ? どこかで休ませることとか出来ないのかよ」

「それは、私に言われても……」

すると、さすがにこのまま放置しておくのもまずいと思ったのか、ハウディの周囲の同僚の兵士が割り込んで来た。

「あぁ、大丈夫大丈夫。こいつ、ちょっと『身の程知らずなこと』をやらかして、それでちょっと凹んでるだけだから」

そう言って、彼等はハウディの腕を引っ張って、その場から立ち去ろうとする。

「おい、身の程知らずって、何だ? 何かやったのか?」

「いや、まぁ、そこはほら、色々あったんだよ」

ちなみに、この腕を引っ張っている男もまた、ハウディ同様、ヨウがノルドにいた頃に面識のあった人物である。ただ、向こうはヨウのことを(そのあまりのインパクト故に)覚えていたようだが、ヨウの方は、さほど親しくもなく、そしてあまり印象に残る人物ではなかったので、名前までは思い出せなかった。

こうしてハウディがやや強引に連れ去られようとしているのを、やや呆気にとられつつ眺めながら、カイナはヨウに小声で問いかける。

「ねぇ、ヨウ? 彼は、あなたと同類なのかしら?」

「同類って、何だ?」

「彼は『あなたと同じような存在』なのかしら?」

カイナが見た限り、ハウディの身体からは、投影体であるヨウと同じくらい、強い混沌の力が感じられた。ただ、その割には「ただの一般兵」としか思えないような風貌だったので、そこに強い違和感を感じていたのである。

「いや、オレの元いた世界には、あんな奴はいなかったぞ」

ヨウと親しかったことから、もともと同じ世界から来た人間なのかもしれない、とも思っていたカイナであったが、どうやらそうではないらしいと分かり、得意の分析眼を用いて、去り行くハウディの様子から、彼が「本当にハウディという名の存在なのか?」という仮説を検証してみる。すると、明らかにその仮説を立証するに足りない諸要素が次々と浮かび上がってくる。どうやら、彼は「本来のハウディ」とは別の誰かが、「ハウディ」の名を騙って、このカタリーナの護衛隊の中に紛れ込んだ存在らしい。

(警戒すべき対象ね)

彼女は内心そう思いつつも、ひとまずこの場は何も気付かない振りをして、去っていく彼を見送る。純粋に護衛としての任務を最優先するなら、このことは当然、ニーナに報告すべきであろう。だが、彼女の目的はあくまでも「縁談の破綻」である。状況によっては、このような「侵入者」の存在が、状況を好転させることに繋がるかもしれない。そう考えたカイナは、ひとまず彼をそのまま泳がせておいた方が得策であろうと判断した。

「ヨウ、あんまりここで長々と油を売ってないで、持ち場に戻りなさい」

「へいへい」

そう言ってヨウが銀十字旅団の隊列の中へと戻る一方で、カイナが彼等よりも一足先に乗船するためにノルマンディー号へと向かおうとしたその時、彼女の目の前に突然、ユーナが現れる。

「何かあったの?」

ユーナは、先刻のヨウとハウディ(らしき誰か)のやり取りが耳に入り、マーシャルの護衛を中断して、密かに駆け込んできたのである。

「ちょっと変なのがいるわ。何というか、『人』じゃない」

カイナはそう言いつつ、ユーナに詳細を説明する。カイナの解析能力の正確さを理解しているユーナは、すぐにその説明で得心したらしい。

「つまり、その『ハウディ』は、本物のハウディではない、ってことね?」

「えぇ、それは間違いないわ。その上で、気になることは二つ。『彼は何者なのか?』そして『彼を潜り込ませたのが誰なのか?』ということ」

この世界には、邪紋や魔法の力によって、姿を変えることが出来る者達がいる。どちらの場合においても、その正体を見極めるのは非常に難しいし、もしかしたら、異界の投影体の中にも、そのような能力を持った者がいる可能性もある。いずれにしても、彼一人だけの思惑で潜入しているとは考えにくい。おそらく誰かが裏で何かを企んでいると想定するのが妥当であろう。

そのことを踏まえた上で、ユーナは冷静にこの状況を分析する。

「そうね、どちらも気になるところだけど、でも、これはもしかしたら、私達にとっては好機かもしれない。彼が船の中で何か事件を起こしてくれるなら、結果的にお見合いどころではなくなるかもしれないし。その意味では、泳がせておくのも一つの手かもしれないけど……、やっぱり、危険すぎるかしらね」

ユーナとしては、自分自身で今のこの状況を壊す方法が見つからなかったため、そのような形で「外部からの乱入者」に状況を掻き乱してほしい、というのが本音でもあった。ただ、不確定すぎる要素に頼りすぎるのは危険、という考えも彼女の中には当然ある。そして、カイナの方もほぼ同じ考えであった。

「確かに、事件を起こしてくれるのは別に構わないのだけど、問題なのは、あなたの主様も、あの姫様も『聖印持ち』だということよ。『聖印持ち』ってのは、何らかの逆境が起きたとしても、それを跳ね返す可能性がある。もしかしたら、『吊り橋効果』のような形で、逆に結束が強まることになるのかもしれない。それは『あなた』にとっても本意ではないでしょう?」

ユーナの「本音」を既に見抜いているカイナがそう言うと、ユーナはその『あなた』を強調した意図を測りかねながらも、ひとまずは頷く。

「そうね。『私達の目的』にとっては、好ましくないかもしれないわね」

ユーナとしては、あくまで「私達」の目的であることを強調するしかない。そんな二人の小声のやり取りを少し離れたところで見ていたヨウが、再びカイナに近付いてきた。

「おーい、カイナ!」

「何かしら、ヨウ?」

「テメェ、人に油売るなとか言っといて、こんなところで何かコソコソしてんじゃねーよ!」

「私は防衛上の観点から、こちらの方と打ち合わせをしていただけよ。あなたと違って、無駄話をしていた訳じゃないわ」

そう言いつつ、カイナはヨウにユーナのことを、そしてユーナにヨウのことを紹介する。もっとも、ユーナは昨日の会議の場に忍び込んでいたので、実はヨウのことは知っていたのであるが、ここはあくまでも「知らなかった体裁」で自己紹介をする。

「あなたが、噂に聞く『異界の神様』のヨウさんですね。お初にお目にかかります。ユーナ・アスターと申します」

そんな無難な挨拶を交わそうとするユーナに対して、カイナは蔑むような目でヨウを見ながら、ユーナに対して言い放った。

「敬語を使うような相手ではないわ」

「あぁ?」

ヨウが顔をしかめながら下から睨みつけるが、カイナは顔色一つ変えずに語り続ける。

「だってこの人、神様然としたものを全く感じないのだもの。神様なら、もっとしっかりしなさい」

「へぇ、喧嘩売ってるんだ。あのなぁ、カイナ、いいことを教えてやろう。『仏』の連中は、人間がどんなに悪いことをしても救おうとしてくれるが、『神様』は、祟るぜ。大事に扱うんだな」

「仏」とは、ヨウが元いた世界における、神と並ぶもう一つの「超然的存在(?)」のことであるが、カイナやユーナには何のことだか分かる筈もない。とはいえ、カイナとしては、もう今更、神に祟られようがどうなろうが、気にするつもりはない。

「で、ユーナと言ったな。オレはヨウだ。よろしく」

そう言ってヨウが手を差し出すと、ユーナも素直にその手を握る。

「はい、よろしくお願いします」

ユーナとしては、ハウディにしても、ヨウにしても、今のこの状況を覆せる可能性のある人物には、色々な意味で期待したいと考えている。得体の知れないこの少年に、どこかすがるような気持ちでその手を握っていた。一方で、ほぼ同じ心境ながらも、カイナはあくまでもも冷淡な視線でヨウを見下ろしながらユーナに告げる。

「まぁ、こんな奴だけど、実力はあるから」

「えぇ、そうみたいですね。近くにいるだけで、何か特別な力を感じます」

それは社交辞令ではなく、確かにヨウの周囲から発せられている特殊な混沌の波動であったのだが、混沌そのものに関する知識には乏しいユーナには、その正体は分からない。

「では、ヨウ、あなたにも伝えておきましょうか。さっきの彼、ハウディと言ったかしら?」

「あぁ、ハウディな。あいつ、いい奴だろ? まぁ、今日は調子悪そうだったけど」

「あれ、『人間』じゃないわ」

「へぇ……、そっか」

ヨウが妙にあっさりした返答だったことに、カイナは意外そうな表情を浮かべる。

「前、あなたが会った時は、彼は人間だったのでしょう?」

「んー、でも、オレ、あいつに『お前、人間か?』なんて聞いたことないからな」

「あら? あなた達投影体は、互いに相手を見て、投影体かどうか分かるものではないの?」

「んなもん、分かんねーよ」

この辺り、まだ「友好的な投影体」と接した経験の少ないカイナもまた、投影体全般に対して、やや正確な知識に欠けている。もともと時空魔法師とは、どちらかというと「対怪物戦闘」よりも「対人間外交」に適した系譜の魔法師であるため、投影体に関する科目は、エーラムの課程の中でも他の学科に比べると、あまり多くはない。

そして、こうなるとカイナの中で「想定すべき可能性」が一つ増えた。もしかしたらあのハウディは、今回の護衛よりも遥か以前からノルドの中で暗躍していたという仮説も、少なくとも今の時点では成立する。

「そう。いずれにせよ、彼が何か理由があって、あなたがいた頃から『人間のふり』をしていたのか、あるいは、『今の彼』が『以前の彼』とは別人になっているのか、どちらにしても、警戒しておくに越したことはないわ」

「そうかぁ?」

「というか、ハウディだけじゃないかもしれない。今回の件、ちょっとキナ臭くなってきたような気がする。あなたの仕事への姿勢に対して特に文句を言う気はないけれど、もう少し気合を入れておく必要があるとは思うわよ」

「気合ねぇ。オレ様は、やると決めた時は、本気でやるぜ!」

「まぁ、それでいいと思うけど、警戒はしておくべきよ、とだけ言っておくわ。別に、無視してくれても構わないけどね」

そう言って、カイナはノルマンディー号の方へ向かって行く。そしてユーナもまた、「マーシャル様の警護に戻ります」と言って、その場を立ち去るのであった。

2.3. 昼食会

こうして、カイナやユーナの中で様々な疑惑が広がる中、彼女達やヨウを乗せたノルマンディー号はスウォンジフォートを出航し、ノルドへと向かう。各員が船酔いの薬を飲んで警戒に当たる中、航海は順調に進み、やがて昼食の時間を迎えた。

この日のメインディッシュは、ブレトランド名物のロブスター料理である。どちらかと言えば南部のヴァレフールで漁獲される食材ではあるが、それをあえてこの場で出すことで、今やアントリアこそが「ブレトランド全体の盟主」であることを示そうという意図を込めた、宮廷魔法師ローガンによる発注である。

ただ、この会食の場に、(相手方の宮廷魔法師であるデクスターはカタリーナの傍らに待機していたが)ローガン自身は姿を現さなかった。船内一の広さを持つ一等客用の食堂のテーブルの上に、マーシャルとカタリーナの二人だけの料理が並び、少し離れた場所から、銀十字旅団の面々を中心とする衛兵達が立ち並ぶ。その中にはカイナとヨウの姿もあったが、ユーナだけは、あえてその身を隠して潜入し、「いつ何が起きても瞬時に動ける位置」で待機していた。

ブレトランド小大陸は、一般的なアトラタン大陸諸国に比べると、食文化という点では決して恵まれた環境ではないが、ノルドはそれに輪をかけて、食材そのものが乏しい土地柄である。カタリーナは高級ロブスターを口にして満足そうな表情を浮かべつつ、ふと思い出したかのように、マーシャルに問いかけた。

「そういえば、あなたのお父上は、竜王イゼルガイアの討伐のため、コートウェルズに出征中だと聞いたけど」

そう言われたマーシャルは、一瞬、眉間にシワを寄せる。

「えぇ、そのようですね」

まるで他人事のような言い方にカタリーナは違和感を感じつつ、そのまま話を続ける。

「あなたも、途中までは同行していたと聞いたけど、違うのかしら?」

「えぇ。それをあのア……、あ、いや、父上が、『龍退治が忙しくて、手が離せなくなった』と言い出したので、私がアントリアの統治を引き継ぐことになりました」

その言い方に何か引っかかるものを感じたカタリーナは、更に踏み込んで質問してみた。

「あなたは、君主にとって重要なのは、『国を治めること』と『混沌を退治すること』の、どちらだと思う?」

そう問われたマーシャルは、周囲に一般兵達がいることに若干躊躇しながらも、ここはあえて「本音」で答えることにした。これから先、自分と人生を共にする可能性のある女性である以上、この点についての「価値観」は、明確に示しておく必要がある。

「どちらも必要でしょう。ただ、少なくとも今、アントリアには救うべき民がいる。隣国の民を救うのも重要かもしれませんが、私は『アントリア子爵』を名乗る者であるならば、今のアントリアの民を助ける方を優先すべきだと思っています」

「ということは、あなたはお父上の選択を、あまり好ましく思っていないのかしら?」

マーシャルは一瞬間を開けつつも、淡々と答える。

「そこは、ご想像にお任せします。むしろ、あなたはどちらを優先するのが正しいとお思いですか?」

そう切り返されたカタリーナは、あっさりと即答した。

「私は、コートウェルズの人々が困っているというのであれば、それを助けに行ったあなたの父上の判断は立派だと思うわ。そして、それはあなたが『自分の不在時のアントリアを任せられる人物』だと思えたからこその判断だったのでは?」

「では、そういうことにしておきましょう」

マーシャルとしては、まだ言いたいことがなかった訳ではないが、「公の場」において、これ以上、この話題を広げるべきではないと考え、あっさりと話を打ち切った。

カタリーナはそんなマーシャルの態度から、彼とダン・ディオードが「普通の親子関係」ではないことを薄々察しつつ、ふと視線を彼の背後の兵達へと向ける。すると、その中に「見知った顔」がいることに気付いた。

(あら、ヨウ? どうしてここに?)

その瞬間、ヨウもまた、彼女と目が合ったことに気付く。そして、それは彼の傍らに立っていたカイナも同様であった。

(あまり、余計なことはしてくれるなよ)

カイナはヨウに対して目でそう訴えかけようとするが、ヨウは気にせず、カタリーナに対して、密かにウィンクして見せる。そして、さすがに今度ばかりはカイナの目をごまかすことは出来なかった。

(こいつ、やはり姫様のことを……?)

カイナの中で、一度は封印されていたヨウへの「疑念」が再発する。だが、もしかしたらそれは、この状況を覆す上での最大の「切り札」になるかもしれない。様々な思惑を抱え込みながら、カタリーナは静かにヨウへの監視を続けるのであった。

2.4. 接待要員

その後、二人は「あまり相手の『プライベートな領域』に踏み込まない程度の他愛ない雑談」を交わしつつ、一通り食事を終えたところで、カタリーナがマーシャルに向かって提案した。

「じゃあ、せっかく甲板に球技場があるのだから、ちょっと遊ばせてもらおうかしら」

「では、私と姫でダブルスを組んでテニスをする、というのは如何でしょう?」

マーシャルにそう言われたカタリーナは、純粋に楽しそうな表情を浮かべる。

「あら、いいわね。『初めての共同作業』ってこと?」

「そういうことになりますかね。私も、足を引っ張らないように頑張りますので」

「分かったわ。じゃあ、一旦、部屋に戻って着替えてくるから」

「それならば、この船に備え付けの、専用のテニスウェアをお届けしましょう」

マーシャルがそう言って部下の兵に視線を送ると、その兵はすぐに駆け出して行く。その様子を横目に見ながら、カタリーナが食堂を出たのを確認すると、マーシャルもまた静かに自室へと向かう。

そして、マーシャルが食堂を出るタイミングで、ユーナは彼の前に姿を表した。

「マーシャル様、お疲れ様でございます」

「あぁ、どうやら思っていたより、話が通じそうな姫様のようだ」

どうやらマーシャルの中では「道理も通じないような北の蛮族の女武者」である可能性も考慮されていたらしい。最初の期待度が低かった分、それなりに好印象を抱いている様子がうかがえる。そして、ユーナにとってそれは、なんとも悩ましい状況であった。

「マーシャル様はこれから、姫様とテニスをなさいますか?」

「あぁ、そうだな。姫様がやる気になっているようだし」

「では、私がお相手を務めた方がよろしいでしょうか?」

「そうしてもらえると助かる。ほどほどに姫に気持ちよく勝たせるようにな」

そう言われたユーナは、ひとまずマーシャルの側から離れて、自分自身のダブルスの相手を探すことにしたのだが、正直なところ、内心やや困っていた。当初は、パートナーとしてヨウを誘おうかとも思っていたのだが、先刻の様子を見る限り、そのような「接待テニス」を任せられそうな人物ではないように思える。

もっとも、パンドラとしての今の彼女の目的を果たすためには、ここでヨウが空気を読まずにマーシャル相手に圧勝するのは、むしろ「望ましい展開」の筈である。だが、ユーナの心情的には、兵士達の目の前でマーシャルに恥をかかせるような行為は、どうしても避けたかった。

(そうなると、カイナさんかしら……。でも、彼女、そもそも運動自体が苦手そうだし……)

あくまでも「負けること」が目的である以上、別にさほど得意である必要はないのだが、あまりにも歯ごたえのなさすぎる相手でも、それはそれで姫君は満足しないだろう。ユーナは色々と考えた上で、おそらくこの船に乗っている中で最も優れた身体能力の持ち主であるニーナが適任なのではないかと考えて、甲板の上で全体の警備状況を確認していた彼女の元へと赴く。

「ニーナ団長、私とダブルスを組んで頂けませんか!?」

「……お前は何を言っているんだ?」

突然言われたニーナは困惑しつつ、一通りの話を聞くと、一瞬納得した様子を見せながらも、やや困ったような表情を浮かべる。

「そういうことなら、私がやっても構わんが、ただ、私は基本的に『加減』が苦手だぞ」

どうやら彼女もあまり「接待」には向かない性格らしい。どうやらそれは、彼女がイメージするところの「聖女ジャンヌ・ダルク」としての生き方に反する行為のようである。そして、その様子が目に入ったカイナが、ユーナに近付いてきた。

「ユーナ、団長と何を?」

「あぁ、ちょうど良かった、カイナさん、テニスはお得意ですか?」

「テニス? まぁ、遊び程度なら……」

こうして、どうにかパートナーを見つけたユーナは、急ぎ足でカイナを連れて、球技場の横に併設された更衣室へと駆け込んで行くのであった。

2.5. 姫と神

一方、その頃、侍女達を連れて自室へと向かうカタリーナの前に、密かに先回りして待機していたヨウが現れる。

「久しぶりじゃねーの、カタリーナ」

突然そう言って声をかけてきた ヨウに対して、侍女達は露骨に嫌な顔をするが、彼女達がヨウに対して何か言おうとする前に、カタリーナが口を開いた。

「あぁ、やっぱり、ヨウだったのね」

「元気そうで良かったぜ」

このやりとりを見て、侍女達の中の一人が、このヨウのことを思い出す。彼が二年前まで、姫様の「友人」として頻繁に彼女の前に現れる少年であったことを。その頃と比べて、彼の外見が全く変わっていないことにやや違和感を感じてはいたが、少なくとも彼が「姫様に害を為そうとする人物ではない」ということを知っていたその侍女は、周囲の者達を制して、ひとまずここは姫の意思を尊重するように目で訴える。

異国の王子との縁談という緊張必須の環境の中で、久しぶりに再会した旧友との会話を楽しむことくらいは、大目に見ても良いだろう、というのがその侍女の判断であった。無論、それが「男性」であることは大問題ではあるのだが、見た目が明らかに「子供」ということもあって、他の侍女達もそこまで強く警戒はしていない様子である。

「あなたも、急にいなくなって、どうしたのかと思ってたけど、元気そうで何よりだわ。あなたは今、この銀十字旅団にいるの? 今回の私達の縁談のために来てくれた、ってこと?」

「一応、そういうことになってるな」

明らかに思わせぶりな雰囲気を漂わせたヨウの態度がやや気になりながらも、それが「言えない事情」なのだとしたら、触れない方がいいのかもしれない、と考えたカタリーナは、彼がアントリアにいるということを前提に、前々から疑問に思っていたことを質問してみることにした。

「ところで、マーシャル卿について、あなたの知ってることを教えて欲しいんだけど、あの人、どういう人?」

「いやー、オレはそこまで詳しくは知らないな」

「なんか、同性愛者だという噂もあるけど、どうなの?」

「マジかよ!?」

「育ての父がそういう趣向の方で、御本人も美男子の割に女性の影が見えないということで、そんな風説も流れてるみたいだわ」

実際、そのような噂はアントリア国内の一部においても広がっているし、マーシャル自身もその手の噂の存在は知ってはいたが、あえて声高に否定しようとはしなかった。彼はもともと、実父よりも養父であるバルバロッサのことを深く尊敬しており、養父がそのような趣向の人物であるからこそ、同性愛に対して偏見も差別意識もない。故に、そのような疑惑が広がったところで、彼の中ではそれは侮辱でも中傷でもないし、そもそも自分の性的趣向を公的に表明する義務もない以上、わざわざ相手にする必要もないと考えていたようである。

「ふーん。別にいいんじゃねーの? 本人の好きにさせときゃ」

「いや、あくまで噂だけどね。本当かどうかは分からないけど」

「まぁ、オレの知人にも何人かいるしな」

「そうなの?」

「だってオレ、神様だからな。神の中には、性別にこだわらない奴なんて、いくらでもいるよ」

より正確に言えば、状況に応じて性別が変わる神もいれば、そもそも性別があるのかどうかもよく分からない神も沢山いる。男と女という区分を絶対視する人間達とは、根本的に別次元の存在なのである。

そんな会話を交わしつつ、ヨウは唐突に姫君の耳元に近付いて囁いた。

「今夜、二人で会えるか?」

その言葉はカタリーナ以外の者には聞こえていない。だが、次の瞬間、さすがに見かねた侍女が割って入る。

「ちょっとアナタ、いくらなんでも慣れ慣れしすぎますわよ!」

「なんだよ、うるせーな。なんもしねーよ」

ヨウは手を広げて、隠し武器の類いを持っていないことを示すが、さすがにそれで済む問題ではない。ただ、この時、カタリーナはやや戸惑いつつも、そこまで嫌がっている様子ではないように見えた。そして彼女は、唐突に視線をそらしながら問いかける。

「ねぇ、ヨウ? この船で一番星が綺麗に見えそう場所って、どこだと思う?」

この船は蒸気機関で動いているため、風上の方にいなければ、煙で夜空が見えなくなってしまう。今の風の流れからして、おそらく船先の方が見易そうであることはヨウにも想像はついた。

「なんだお前、星が見たいのか?」

「そうね。夜の海風を感じながら星を見上げる。それが、私達ノルドの民にとって、一番の心の安らぎなのよ」

それに対して、ヨウはもう一度カタリーナの耳元に近付こうとするが、今度は露骨に警戒する侍女達に妨げられて、近付けない。さすがに、ここで力付くで除外する訳にも行かなかった。

「だから、なんもしねーよ、ホラ」

「あなたにその気がなくても、誤解を生むような行動は困るんです」

「誤解って、何の誤解だよ」

さすがにこれ以上はまずいと思ったのか、カタリーナは再び視線をそらしながら、独り言のように呟いた。

「やっぱり、船先のあたりの方かしらね。今の風の流れからして」

どうやら、カタリーナは最初から「答え」は分かっていたらしい。分かった上で、あえてそう聞いたのは、「そういうこと」なのだろうとヨウは解釈し、一人密かにほくそ笑む。

「それじゃあね、ヨウ。船の警護、よろしく頼むわよ」

そう言って、カタリーナは去って行く。侍女達は彼女を取り囲みつつ、「軽率な言動は謹んで下さい」などと小言を言っていたが、カタリーナはあまり気にしていない様子である。そして、ヨウもひとまず満足した様子で、その場から静かに立ち去るのであった。

2.6. 船上のテニスコート

それからしばらくして、甲板の球技場に、テニスウェアに着替えたマーシャルとカタリーナが登場する。

「姫は、前衛でお好きなように攻めて下さい。逃した球は、私が返します」

「分かったわ。でも、後衛の方が体力は使うものだと聞いたけど、大丈夫なの?」

「それは、姫がどれだけ後衛に『出番』を与えて下さるか次第です」

「なるほどね。じゃあ、出番は無いかもしれないけど、後で文句は言わないでよ」

それに相対するは、ユーナとカイナのペアであった。

「とりあえず、私はどうしたらいいのかしら?」

「カイナさんは、前衛に立って『返せそうな球』にだけ反応して下さい。それ以外は、私がどうにかしますから」

実際のところ、肉体強化系でもないタイプの魔法師であるカイナに、カタリーナの球が止められるとは思えない。実質的に「2対1」になることを覚悟の上で、ユーナは全ての打球を拾い続ける覚悟であった。

「ザ・ベスト・オブ・ワンセット・マッチ、カタリーナ、サービス・プレイ」

主審がそうコールすると、カタリーナはユーナ達のコートに対して、矢のような打球を打ち込んだ。それに対して、最初のレシーブ選手となったユーナはかろうじて返球するものの、すぐにダッシュして前に詰めてきたカタリーナが、すぐさまカイナに向かってスマッシュを打ち込む。当然、カイナの本来の反射神経では、それに反応出来る筈もない。だが、「間に合わない」と思った瞬間、彼女は時空魔法を用いて、ほんの一瞬だけ、時を巻き戻す。

(ボールが飛んでくるのは、あの位置ね)

それを把握した彼女は、すぐさま打球の落下予定地点へと移動し、ラケットに当てることに成功する。

(私のスマッシュを、返した!?)

カタリーナが驚愕の表情を浮かべる。だが、ラケットの芯を外れたその打球は、力無く相手コートに戻るのが精一杯で、その場に走り込んだマーシャルによって、ユーナとカイナの双方の死角となる絶妙なコースへと叩き込まれる。

「15-0」

主審のコールによって、会場が沸きかえる。結果的に、一番盛り上がる形で最初のポイントを「獲得させた」ことにユーナは安堵していたが、この展開で、カタリーナの目が本気に変わった。

「思ったより、やるじゃない」

そう言った彼女は、そこから立て続けにサービスエースを連発し、あっさりと第一ゲームを獲得する。対して、カイナは最初のポイントこそ時空魔法を使ってどうにか対応したものの、さすがにそう何度も使い続けられるほどの精神力は持ち合わせていない。結局、途中からは体力も尽きて、ろくに反応も出来ないまま、マーシャル・カタリーナ組の圧勝で試合は終わった。

「マーシャル様、カタリーナ様、良い試合でした。お二人とも、素晴らしい腕前です」

ユーナは笑顔で二人を讃える。その横で、精魂尽き果てたカイナは、息を乱しながらユーナに謝罪した。

「ハァ、ハァ……、足を、引っ張って、しまって……、ハァ、ハァ……、すみません……」

「いえ、カイナ、よく頑張ったわ」

実際、ユーナとしては、カイナが時空魔法まで使って全力で対応してくれるとは思っていなかったので、これは大善戦である。本来の彼女達の使命を考えれば、いっそ全く盛り上がらないまま惨敗して、姫様を退屈な気分にさせる、という選択肢もあったのだが、慣れない「テニス」という舞台に引きずり出されたことで、そこまで考える余裕がなかった様である。

「まぁ、さすがに魔法師の方では、体力的に無理があったわよね。誰か、次、私達に挑む人はいないかしら?」

どうやら、カタリーナとしては、やはりまだ物足りなかったらしい。そして彼女はここで、ニーナに視線を向ける。カタリーナの目から見ても、明らかにニーナこそが「一番歯ごたえのありそうな相手」であるように見えたが、それに対して、カイナがフラフラの足取りでニーナの前に行き、彼女の両肩を掴み、荒れた息のまま小声で語る。

「団長……、ハァ、ハァ……、あなたは、ダメ、ですよ……」

「あ、あぁ、そうだよな、分かっている」

身体能力的に考えれば、ニーナが本気を出せば、おそらく2対1でも圧勝出来るほどの実力差がある。しかも、彼女は基本的に「接待」が苦手なことは、彼女自身も分かっていた以上、さすがにこの挑発に乗る訳にはいかなかった。

本来のカイナの立場にしてみれば、別にここでニーナが二人を圧倒的力でねじ伏せて、二人のムードを盛り下げるという展開も決して悪くはなかった筈なのだが、既に息が上がって酸欠気味の今の彼女は、本来の冷静な判断力も失われてしまっていた様である。

すると、ここで観客席から、一人の少年の声が響き渡る。

「じゃあ、オレ様を混ぜてもらおうかな」

そう言って、ヨウがテニスコートに飛び降りてきた。

「あら、ヨウ、あなたが相手だったら、確かに楽しめそうね」

そう言って笑顔を見せるカタリーナに対して、傍らのマーシャルが問いかける。

「見たところ、銀十字旅団の団員の様ですが、姫と面識のある者でしたか?」

「えぇ、彼、昔、ノルドにいたことがあってね」

彼女がそう答えている間に、ヨウはカイナに声をかける。

「カイナ、オレと組めるか? 組めるよな?」

「今の、私の、この状況……、見て……、それを…………、言う……?」

まだ彼女は肩で息をしている。誰がどう見ても、二試合目が出来る状態ではなかった。

「そっちの人の方が、まだ体力はあるんじゃない?」

「え? ユーナ、だっけ? まぁ、オレはそれでもいいけど」

ヨウがカイナに声をかけたのは、単純に、ユーナよりも付き合いが長いだけの話である。彼としては、「自分一人でも勝てる」という自信があったので、別にペアの相手は誰でも良かった。

「私ですか? 姫様のご指名とあらば……」

「それに、あなた、さっきの試合でも結構いい筋してたと思うというか……、まだ、本気出してないんじゃない?」

どうやら、自分達があくまでも「接待テニス」をしていたということは、カタリーナにはバレていたらしい。無論、ユーナが本気を出したところで、カタリーナに勝てる保証はなかったのだが、まかり間違って、自分の打球をマーシャルが返球し損なう、といった展開が発生することだけは避けたいと思っていた彼女としては、やはり本気を出す訳にはいかなかったのである。

こうして、「マーシャル・カタリーナ組」と「ヨウ・ユーナ組」による第二試合がおこなわれることになった。最初のサーブ権は、コイントスの結果、今回もカタリーナが担当する。

(ヨウさん、空気読んで下さいよ……)

ユーナは必死でヨウに対して目でそう訴えかけるが、ヨウは全く気付いていない。状況的に言えば、ここでヨウが「いい雰囲気」を潰すことは、彼女の目的としては悪くないのだが、ユーナとしては、マーシャルに恥をかかせることは避けたかった。

そして、カタリーナの放った閃光のようなサーブに対して、ヨウが本気で打とうとする構えを見せるが、ここでユーナは、影の邪紋の力を発動し、姿を消した自身がヨウと打球の間に割って入ってその軌道を変える形で妨害しようと試みる。だが、そんな彼女の妨害工作よりもヨウの動きの方が一歩早く、彼はその打球をラケットの真芯でジャストミートすると、後衛のマーシャルの真横に、彼が一歩も動けないほどの速度のパッシングショットを決めた。

「やるわね、ヨウ。あなたと会うのは久しぶりだったけど、昔と何も変わってないようで、ちょっと安心したわ」

そう語るカタリーナは、自分の渾身のサーブをあっさりと返されたことに少し悔しそうな表情を見せながらも、それ以上に楽しそうな様子であった。一方、全く反応出来なかったマーシャルの方は、サバサバした表情を浮かべている。もともと彼は、自分は肉体労働者ではないと思っているので、テニスで誰かに負けたとしても、別段悔しいとは思わない。ただ、目の前に現れたこの少年が一体何者なのかが気になっている様子ではあった。

周囲は、この状況に対して微妙な空気が流れるが、ここで、傍で観戦していたノルド側の魔法師のデクスターが割って入る。

「姫様、そろそろ、ジョセフィーヌ様のお食事のお時間です」

彼はそう言うと、テニスコートの脇のベンチの上で寝そべっていた(小型化された)シロナガスクジラのジョセフィーヌを指差す。

「あら、そうだったわね。じゃあ、もうちょっと続けたかったけど、今日のところはこの辺りにしておきましょうか」

「食用魚の類いであれば、この船の中にも貯蓄はありますが」

「いや、この子、生の方が好きだから。それに、遊泳もさせてあげないとね」

そう言って、彼女はベンチに置いていたジョセフィーヌを抱え上げ、テニスコートをを去って行く。そして、残されたマーシャルは、反対側のコート場で勝ち誇った顔を浮かべるヨウに目線を向けた。

2.7. 王子と神

「お前、名前は?」

マーシャルはそう問いかける。カタリーナは彼のことを「ヨウ」と呼んでいたが、ブレトランドでは一般的な名前ではないため、それが彼の本名なのか略称なのか、この時点ではマーシャルには判別出来なかった。

「オレ様の名前は、ヨウだ」

彼がそう答えると、その不遜な態度を見かねたカイナが止めに入ろうとするが、まだ足元がふらついていた彼女よりも先に、今回はユーナが動いた

「待って下さい、ヨウ。相手は王族ですよ。いくらあなたが、元の世界では神様だったとはいえ、さすがにその口の利き方は……」

「何か問題あったか?」

ケロッとした顔でヨウがそう言っている横で、マーシャルは納得したような表情を浮かべる。

「そうか、お前が噂に聞く『異界の神』か」

「噂になってたかどうかは、オレ様は知らないけどな」

「一兵卒の分際で、自分は神だと言って踏ん反り返っている奴が銀十字旅団にいる、という噂は聞いたことがある」

マーシャルは冷めた口調でそう語りつつ、ヨウに向かって一歩近付いた上で、真剣な表情で言い放った。

「だが、異界の神よ、ここはあくまで我々『ヒト』の世界だ。この世界に居たければ、居続けることは構わん。だが、この世界の流儀には従ってもらう」

「だから、従ってるじゃねーか」

「少なくとも、姫様に対してあまり無礼な物言いをすることは、アントリアの品位を貶めることになる」

緊迫した空気が広がる中、ここで、カイナが息を整えつつ、残されていた僅かな気力を振り絞って、ヨウの様子から、彼の真意を看破しようとする。ここで彼女が検証しようとしたのは「ヨウはマーシャルに危害を及ぼす気があるか?」という仮説であったが、またしてもその分析は失敗する。どうやら、神の真意を測るのは、並大抵のことではないらしい。

やむなく彼女は、ユーナに対して「いざという時は取り押さえろ」というアイコンタクトを送る。ユーナもその意を察して、ヨウの動きを注視するが、彼は特に怪しげな動作を見せることなく、センターネットの向こう側にいるマーシャルに向かって語り始める。

「それは重々承知している。ただ、神様ってのは、人間様をわざわざ助けてやろうとする奴は少なくてな。ここは人間の国だから、お前達が好きなようにすれば良い。だがな、オレ様は二年ちょっと前にここに来たばかりなんだ。つまり、お前達の時間感覚で言うところの、つい昨日、いや、今日の朝くらいに来たばかり、ということだ」

地球にいて幾千年の時を「神」として過ごしてきた彼にとっては、2年という年月は、その程度の価値でしかない、ということらしい。

「だから、お前達の流儀もよく分からん。ただ、お前が不快に感じたというのなら、謝ろう。すまなかった」

あっさりと謝罪する姿勢を見せたことに、マーシャルはやや意外な表情を浮かべつつ、彼の中ではこの「異界の神」に対して、ある一つの疑念が生まれ始めていた。

(私が以前に聞いた情報では、銀十字の「異界の神」は、何事にもやる気を見せない自堕落な少年だと聞いていた。だが、先程のこいつは、明らかに本気になって向かってきた。日頃は昼行灯を装っている者が本気になる時は、それだけ「大切な何か」がかかっている時。ということは、まさかこいつは、姫のことを……)

ここまで考えた上で、これ以上はただの下衆の勘ぐりかもしれないと思い直したマーシャルは、いつも通りの淡々とした口調で、ヨウに対して釘を刺す。

「私はどうでもいい。結果的に、姫が喜んでいたようだからな。だが、今後は余計なことをするなよ」

そう言って、マーシャルもコートから去って行く。ユーナは大事にならなかったことに安堵しつつ、マーシャルの後を追って行った。そして、ようやく普通に歩ける程度に体力が回復したカイナは、ヨウに声をかける。

「とりあえず、実害が発生しなくて良かったわ」

「実害ってなんだよ。俺だってなぁ、礼儀正しく接してくれた奴には、それなりの誠意を持って対応するぜ」

どうやらヨウとしては、自分のことを「神」と認めた上での発言であれば、たとえ上から目線であろうと、それは「礼儀正しい態度」と認識するらしい。

「そうですか。それならそれで良いのですが」

「まぁ、何が言いたいのかは分からないけど、とりあえず、久々のテニス、楽しかったー!」

ヨウのそんな呑気な態度にカイナは呆れつつも、ここでヨウが「いい雰囲気」をぶち壊してくれたことが、結果的に自分達の目的にも繋がっていることにも気付いていた。自分やユーナは、今後もアントリアへの潜入捜査を続けなければならない以上、彼のように好き勝手に暴れて二人の仲を妨害することは出来ない。その意味では、今回のようなヨウの「乱入」は、結果的に彼女達にとっての「助け舟」でもある。

ただ、ここで全面的にヨウを利用して良いものかどうか、まだカイナの中には疑念があった。他人の心を読むことも出来る時空魔法師であるからこそ、その真意看破の奥義が通用しないこの「異界の神」に関しては、最後まで自分達の望む方向へと利用し続けることが出来る自信が無かったのである。理論派であるが故に、イレギュラーな存在に対しては慎重にならざるを得ない彼女の完璧主義が、事態の好転を妨げてしまっている、そんな皮肉な状況であった。

2.8. 代行閣下の困惑

「マーシャル様、さっきはすみませんでした」

自分の客室へと帰還する廊下の途上、結果的にマーシャルに恥をかかせてしまったユーナは、そう言って深く謝罪する。だが、誰がどう見ても、あの場面でユーナには何の落ち度もないことは明白であった。

「それは仕方ない。あの程度の球を打ち返せなかった私の責任だしな。ただ……、一つ、気になることがある」

マーシャルはそう言いながら、ヨウのことを思い出しつつ、独り言のように語り始めた。

「昔、とある国の姫君が、婚約者がいたにもかかわらず、どこの馬の骨とも知らぬアホとの間に子供を作った、という話があってな」

マーシャルが、公的な場以外で「アホ」という言葉を用いるのは、大抵の場合、それは「実父」であるダン・ディオードのことを指す。そして、かつては情報屋でもあったユーナは、ダン・ディオードにはマーシャル以外にも様々な女性との間に子供がいるらしい、という噂は聞いたことがあった。

「私の気のせいかもしれないが……、どうもあのヨウという男、そのアホと同じ匂いを感じる」

ヨウの圧倒的な自信に満ち溢れた唯我独尊な姿勢は、確かに、どこか彼の実父と通じる部分があるのかもしれない。そして、マーシャルが「実父の話」をしている時は、決まって不機嫌な状態になっていることを知っているユーナが、必死で話題を逸らそうと考えていた時に、後方から、カイナが二人を追いかけてきた。

「マーシャル様、この後のご予定は?」

彼女にそう問われると、マーシャルは少し冷静さを取り戻しつつ答える。

「ニーナが言うには、今夜は危険な海域に入るらしいからな。もしかしたら、何か投影体と遭遇するかもしれない。私も久しぶりの運動で体力を消耗してしまったからな。姫が鯨の遊泳に出かけている間は、少し休むつもりだ。お前も、今のうちに英気を養っておけ」

多少顔色は良くなったとはいえ、ユーナが疲弊しているのは一目瞭然である。正直、任務中にテニスで疲労することになるとは、彼女にとっても全くもって想定外の事態であった。

「それはそれとして、マーシャル様は、先程の御会食とテニス、楽しかったですか?」

ユーナにそう言われると、マーシャルは少し間を開けた上で、自分の中で考えをまとめながら答え始める。

「そうだな……。正直に言わせてもらえば、『アイツ』と打ち合った時の方が、テニスとしては楽しかったかもしれん。実際のところ、お前達は『接待』としての態度が見え透いていた。無論、それが悪いとは言わん。私がそうしろと言ったのだからな」

そう言いながら、マーシャルの中で再び、「アイツ」の顔が思い浮かぶ。

「正直、今回の縁談に関しては、もし万が一、姫の周囲に過去の男の影があったとしても、状況によっては見逃してもいいかと思っていたのだが……、アイツと『あのアホ』が被って見えてしまうと、どうもそうは言っていられない気がする。アイツに『あのアホ』と同じことをやらせる訳にはいかないからな」

彼としては、自分の異母兄と同じような境遇の『息子』を作られる訳にはいかない。カタリーナがそのような軽率な行動を取る女性だとは思いたくはないが、ヨウを見ていると、言いようのない不安が込み上げてくる。もしかしたらそれは、実父を意識しすぎるが故の被害妄想なのかもしれないし、あるいは一人の男性としての純粋な「嫉妬」なのかもしれない。マーシャル自身もその感情の正体がよく分からないまま、今までに体験したことのない今のこの状況に、やや困惑し始めていた。

2.9. 募る想い

それから間もなくして、カタリーナは甲板にジョセフィーヌと共に現れると、ジョセフィーヌの「小型化の封印」を解いて海に投げ込み、その背中に飛び乗る。そして、ジョセフィーヌの好きな海洋生物がいると思しき場所を探して、彼女と共に海域へと赴き、自由に「食事」をとらせる。これが彼女とジョセフィーヌの「日課」であった。

そんな彼女を、甲板から黙ってヨウが見つめていると、先刻ハウディを連れて行った「名前を覚えていないノルド時代の顔見知り」が、声をかけてきた。

「なぁ、お前、まだ諦めてないのか?」

「な、何の話だよ」

ヨウはそう言いながら、それまでカタリーナへと向けられていた目線を急に逸らし、やや動揺した様子を見せる。

「いや、別にいいけどさ……。ハウディの奴もな、今回の姫様の縁談が出てきたことで、いてもたってもいられなくなったみたいで……、結局、あえなく『玉砕』しちまったんだよ」

遠い目をしながら彼はそう語る。どうやら、ハウディの様子がおかしかったのは、その「玉砕」が原因である、とこの男は言いたいらしい。

「それ以来、ずっと気が抜けてしまった様子でな……。正直、見てられんのだよ。あんまり、夢は見ないほうがいいぞ」

「夢? オレ様は、夢なんて見てねーぜ」

そう言い張るヨウに対して、彼は深くため息をつく。

「まぁ、いいけどな……。ただ、俺はその場にはいなかったが、お前、テニスコートで『やらかした』らしいな」

「やらかしたって何だよ。楽しかったぞ」

ヨウのその態度から、結局、この男はどこまでが「確信犯」で、どこからが「天然」なのかが分からない、と考えた彼は、改めてもう一度、深いため息をついた。

「あのな、一つだけ言っておこう。『姫様は、誰にでも優しい』、この言葉を忘れるな。あの方に憧れを抱くのは、男として当然の感情ではあるが……」

「憧れとか、何の話だよ。俺様が? あの女に? 憧れだと!?」

「……一応、昔馴染みの一人して、忠告はしたぞ」

そう言って、彼は去って行く。もうこれ以上、ヨウに何を言っても無駄だと考えたのだろう。

「まったく、何の話だったんだよ。訳分かんねーな」

自分に対してそう言い聞かせるように、ヨウは呟いた。そして、ふと周囲を見渡すと、遠くから自分のことを監視する人々の気配に気付く。それはカイナの命令でヨウを監視する銀十字旅団の面々と、彼等と同様にヨウを危険視するカタリーナの護衛の兵達であった。

「みーんな、ピリピリしちゃってさ。何だってんだよ」

そんな独り言を呟きながら、改めて「海で楽しそうにはしゃいでいるカタリーナ」に視線を戻す。すると、彼女はヨウの視線に気付いたようで、一瞬、彼に向かって手を振った。すると、今度はヨウは、思わず顔を背ける。カタリーナはそんな彼の態度に首をかしげる。そしてヨウ自身も、なぜ、そうしたのかは分からなかった。

その後、カタリーナが船に戻ると、周囲の者達は姫に対して改めて「あまり誤解を招くような態度は謹んで下さい」と進言するが、相変わらず、彼女はどこ吹く風の様子であった。

その後、ユーナとカイナが自分の客室で仮眠を取っている間に、マーシャルとカタリーナの夕食会は滞りなく終わり、やがて1日目の夜を迎える。満天の星空が広がる中、ヨウが一人、船先へと向かうと、そこにはカタリーナの姿があった。

当然、彼女の周囲には、遠方から監視している護衛がいる。だが、気にせずヨウは彼女にそのまま近付いて行った。

「本当に綺麗ね、この海から見る星は」

彼女は無邪気な笑顔でそう答えつつ、遠方の護衛に聞き取れない程度の小声で、ヨウに問いかけた。

「で、わざわざ私を呼び出して、話したいことって、何なの?」

そう問われたヨウは、率直に「本題」を切り出す。

「この縁談、お前は乗り気なのか?」

「悪くない話だとは思うわ。私はノルドの姫でもあると同時に……」

「だーかーらー、そういう政治的な話を取っ払って、お前自身はどう思ってるのか、ってオレ様は聞いてるワケ」

そう言われた彼女は、改めて星空を見上げながら、呟くように答える。

「そうね、とりあえず、今日1日会って話してみた限り、悪い人じゃないと思う。まだ『この人でいい』と即断出来る程じゃないけど、私は嫌いじゃないわよ、あの人」

「どーだか。てゆーか、お前、いつもギャーギャーうるさいのに、あんな物静かで馬鹿真面目な男と合うのかよ」

「むしろ、私の手綱を上手く取ってくれるかもしれないわね、ああいうタイプの人の方が」

そう言いつつ、カタリーナはヨウに対して切り返す。

「で、あなたはどうなの? ブレトランドに来て、誰か『いい人』でも見つけた? 銀十字の団長さんとか、結構美人だと思うけど。あと、あの一緒にダブルスやってた娘も、なんかいい娘そうじゃない? あの魔法師さんも真面目そうなカンジだし。あなたも、ああいう真面目なタイプの人に手綱を取ってもらった方がいいんじゃないの?」

まくしたてるようにそう問いかけるカタリーナであったが、ヨウは一笑に伏す。

「奴らに、オレ様の手綱が取れると思っているのか?」

「確かに、ちょっと難しいかもしれないわね」

「だろ?」

「そうね。あなたの手綱を取れるとしたら……」

彼女がそう言いかけたところで、遠方で彼女を取り巻く衛兵達がざわつき始めた。彼等の後方から、マーシャルが現れたのである。

「私の部下がまた粗相をしておりませんか、姫君?」

いつも通りの淡々とした口調だが、あまり機嫌は良くなさそうである。

「まず、私はノルドの方々の流儀を良く分かっていないので、念のためお伺いしたいのですが、ノルドでは、夫婦でも恋人でもない男女が夜に二人で出歩くことは、一般的なことなのですか?」

明らかに皮肉の籠ったその言い方であったが、それを茶化すようにヨウが口を挟む。

「二人じゃねーだろ。今、三人になっただろ」

「今は、な」

「なーんだ、王子様も星を見に来たのかよ」

明らかに挑発する態度を取り続けるヨウの傍から、さすがにカタリーナも状況を察して、申し訳なさそうな表情を浮かべながら、ヨウを庇うような仕草でマーシャルの前に割って入る。

「ごめんなさいね。確かに、ちょっと非常識だったかもしれない。よく、供の者達にも言われるわ。私は気楽に男性に接しすぎるって。でも、心配しなくても大丈夫よ。この子は私にとっては『弟』みたいなものだから」

あくまでも「男」ではなく、「弟」だと言われたことに、ヨウは内心穏やかではなかったが、ひとまずここはその点については聞かなかったことにした上で、彼女に対して語りかける。

「『誰に対しても気安く接する』って、別にいいじゃねーか、カタリーナ。それがお前なんだから。そんなことを、そんな暗い顔で話すなよ」

そんなヨウの態度に対して、マーシャルは内心「誰のせいで、そんな暗い顔をさせていると思っているんだ」と憤りつつも、あくまで平静を装いながらカタリーナに語りかける。

「確かに、それが姫君の魅力なのでしょう。それ故に多くの人々の心を惹きつけるという噂を聞いたことはありますし、実際にお会いしたことで、私もその魅力を実感しました。しかし、あなたはどうやら、周囲の人々を『惹きつける』と同時に、周囲の人々を『勘違いさせる』傾向もあるようだ。もう少し、御自分の周囲に対する影響力を考えるべきでは?」

婉曲な言い回しで紳士的に進言するマーシャルであったが、それに対してカタリーナは、あえて直球で、「今、思ったこと」をそのまま口にする。

「あら? それはもしかして、妬いてくれているのかしら?」

そう言われたマーシャルは、一瞬、虚を突かれたような表情を浮かべるが、すぐに冷静さを取り戻しつつ、彼もまた素直に「今、思っていること」をそのまま答えた。

「そうですね、そうかもしれません。なにせ私は今まで、余計な恋愛事とは無縁な生活を送ってきましたから、正直、今の私の中のこの感情が、どのようなものなのか、私自身もよくわかっておりません」

このように答えるのが、この場において正解なのかどうかは分からない。だが、カタリーナから投げ込まれた、あまりにも直球すぎる質問に対しては、あえてそのまま包み隠さず返した方が良いように思えたのである。この辺り、マーシャルは理論派であると同時に、自分が未知の領域の問題に対しては、下手に長考するよりも直観力を信じて即断出来る性格の持ち主でもあった。

そしてマーシャルは、そのまま「今の自分の中にある感情」を、包み隠さず語り続ける。

「それに、あなたは彼のことを『弟』だと言ったが、あなたが敬愛する女海賊アクシアには、その昔、年下の恋人がいたことがある、という話をご存知ではありませんか? 最初は『弟分』だと思っていても、いつの間にかそのような感情を芽生えさせてしまうこともある。だからこそ、あまり軽率な言動は謹んで頂きたい。たとえそれが、私の狭量な猜疑心や独占欲に基づく被害妄想であったとしても、生涯の伴侶となる女性に対して、その程度のことを要求する権利は、私にはある筈です」

重い空気が広がる中、ようやくこの甲板に、仮眠を終えたユーナとカイナが到着する。遠方から三人の様子が目に入った二人は、この「明らかに危険な取り合わせ」を見て、驚愕する。

(マーシャル様!?)

(あいつ、一体何を!?)

だが、ここで彼女達は、彼等よりも更に遠方から、謎の気配を感じ取る。そして、それは他の護衛の者達も、そしてマーシャル達もまた同様であった。

3.2. 海の魔物

「お二人とも、お下がり下さい! 投影体です!」

真っ先にそう言って動いたのは、ユーナである。彼女は瞬時にマーシャルの側へと駆け寄り、海に向かって武器を構える。彼女はその視線の先に、巨大な投影体が迫りつつあることを実感していた。

いつもならば、マーシャルは素直にその言に従っていただろう。生粋の指揮官である彼は、無闇に前線に出て功を争うような性格ではない。だが、この瞬間の彼は、いつもとはやや様子が異なっていた。

「投影体が現れた時に、君主が退く理由があるか? 人々に害を為す投影体を鎮めるのが君主の役目。そうですな、カタリーナ姫?」

それが、「こう言えば、カタリーナの自分への好感度が上がるだろう」と考えた上での発言だったのか、それとも、純粋に彼の中で「カタリーナに、自分が活躍する姿を見せたい」という感情が芽生えていたからなのかは分からない。だが、結果的にその発言は「カタリーナが求めていた発言」だったのは確かである。

「当然ね」

彼女はそう言って、ジョセフィーヌの封印を解除させて海に向かって投げこもうとするが、ここでヨウが突然、彼女の左腕を掴む。その結果、カタリーナは体勢を崩し、ジョセフィーヌは小型状態のまま彼女の手からこぼれて、甲板の上を転がって行く。遠方で離れて監視していたカタリーナの侍女がそのジョセフィーヌを拾い上げたのを確認すると、彼女はヨウに問いかけた。

「どうしたの?」

「お前は、下がってろ」

「は?」

「だーかーらー、オレ様が何とかするって言ってんだよ!」

そんなヨウの「勝手な言動」にマーシャルは一瞬苛立ちながらも、直後に冷静さを取り戻し、カタリーナに向かって言い放つ。

「カタリーナ姫、この船の管轄は我がアントリアにあります故、この航海中は、私の指示に従って頂きます」

「そこまで言うなら、お手並み拝見させて頂くわ」

彼女はそう答えると、その傍らにいたヨウは(身長差を補うために)近くにあった荷台に乗って、カタリーナの頭を撫でる。

「大事な話の途中だから、お前に怪我されちゃ困るっつーの。たまには、甘やかされなよ」

ヨウはそう言うと荷台から飛び降り、ユーナ達が見つめる海域に向かって、剣を構える。それは「炎薙ぎの神剣」と呼ばれる、異界の剣であった。

だが、この時点ではまだその投影体と船との間の距離は遠く、剣が届くような状態ではない。そして、魔法師であるカイナは、その遠目に見える投影体の正体を、冷静に分析していた。

「あれはおそらく、巨大蛸の類いの怪物です。並の船ならば、巻きつかれて沈められてしまうでしょう。これほど船であればその心配はないとは思いますが、それでも近付かれれば、一定の被害が出る可能性は高い。その前に、鎮めてしまいましょう」

そう言って、カイナはその「巨大蛸と思しき怪物」に向けて雷撃の魔法の詠唱を始める。すると、彼女の背後でヨウとマーシャルが、それぞれに「神の力」と「聖印の力」をカイナに注ぎ込んだ。

(な、何? この力? 今までに感じたことがない、圧倒的な「何か」が、私の中から湧き上がってくる……)

グリースでの研修以来、君主全般に対して嫌悪感を抱いていたカイナは、これまで「聖印の力」を自身に注いでもらう機会を、意図的に避け続けていた。そして、日頃は本気を出すことがないヨウの持つ「神の力」をその身に受けることもまた、彼女の中では初めての体験である。

(倒せる! 今のこの私の力なら、どんな怪物でも!)

二つの異質な力によって増幅された彼女の雷撃は、一直線に巨大蛸を貫き、そして次の瞬間、その混沌核が崩壊し、その身体を構成していた混沌は四散していく。

「す、すげぇ、あんな巨大な投影体を、一撃で……」

「あのカイナって小娘、口先だけの奴かと思ってたけど、ここまでの実力だったのか……」

衛兵達が次々と感嘆の声を上げる。実際には、自分一人の力で倒した訳ではない(しかも、自分が忌み嫌う聖印の力による補助を受けていた)カイナとしては、内心複雑な心境ではあったが、ここで「マーシャルの支援のおかげ」ということを強調しすぎるのも、それはそれで、姫の前で彼の株を上げてしまうことになる気がする。とはいえ、投影体を船に近付かせる前に撃破出来たことで、結果的にその混沌核を聖印に浄化・吸収させずに済んだ(聖印の成長を妨げることが出来た)という意味では、彼女にとっても悪くない結果であったとも言える。

「マーシャル様、ありがとうございます。ヨウ、あなたも力をくれたのね」

色々な感情を抑えつつ、彼女はひとまず両者に礼を述べると、ヨウは得意気に答える。

「当たり前だ。オレ様を誰だと思ってる」

そんな彼等の傍らで、出番が無いまま終わってしまったユーナは、やや拍子抜けした様子ではあったが、ひとまずマーシャルの身に危険が及ばずに済んだことには、安堵していた。

一方、結果的にヨウと共闘することになったマーシャルは、彼の「他人を補助する力」が、想像以上に強力であることを実感する。

(これほどの力の持ち主、やはり、そう易々と手放す訳にもいかないな……)

「アントリアを統べる者」として、自分がここで下すべき決断は何なのか、ということを、勝利に沸く甲板の中で、彼は密かに考え始めていた。

3.3. 重ならぬ心

「お見事ね。あなたは、マーシャル様の契約魔法師なの?」

カタリーナは、カイナに対して問いかける。本来ならば、先刻のテニスの時点で聞くべき話ではあったが、あの時は勝負に夢中で、そこまで頭が回らなかったようである。

「いえ、私はダン・ディオード様と契約した上で、今は銀十字旅団に出向中の身です」

「ふーん、なんだか、ちょっとややこしい立場の人なのね。でも、どちらにしても、アントリアには、混沌を瞬殺出来るほどの人達がいくらでもいる、と言ってたマーシャル卿の言葉が本当だということは、よく分かったわ」

カタリーナがそう言うと、ヨウは横から、彼女の腕を掴む。

「続き、しようぜ」

「え?」

「だーかーらー、星空見学!」

そう言われたカタリーナは、それまで隠れていた衛兵達が表に出ているこの状況を考慮しつつ、ヨウに対して小声で問いかける。

「あなたは本当に、星空を見ることが目的なの?」

「そりゃそうだろ。ただ、まぁ、正確に言うとだな……」

ヨウはそう言いながら一瞬、視線をそらしつつ、そして再び、彼女の目を見て、やや気まずそうな表情で続ける。

「……星空を見て喜ぶ、お前の顔が見たかったんだよ」

その言葉に対してカタリーナが反応する前に、その二人の間で醸し出されつつある空気に対して、マーシャルが何か言おうとするが、その動きを察知したヨウが、彼に向かって言い放った。

「オレ様は、こいつのことが好きなんだよ! ギャーギャーギャーギャーうるさいし、おてんばで、扱いきれる気がしねーけど、笑うとスッゲー可愛いんだよ! だから、お前らが好き合ってんならともかく、中途半端な状態で結婚しようってんなら、俺はゼッテーこいつを渡さない! だから、テメエは身を引くんだな!」

その言葉は、甲板上にいた全ての者達の耳に響き渡る。

(お、お前、一体なんてことを……!)

カイナは、内心激しく動揺する。だが、状況によっては、これで事態は彼女達に取って都合の良い方向に動くかもしれない。黙って状況を見守る中、マーシャルはゆっくりと口を開いた。

「そうだな。今の言葉、よく分かった。つまり、私も姫を手に入れるためには、『本気』にならなければならない、ということだな」

どうやら、売り言葉に買い言葉のような形で、マーシャルの心に火をつけてしまったようである。「これは、逆に最悪の結末を迎えるかもしれない」と考えたユーナは、ここで思わず声を荒げる。

「マーシャル様、冷静に! ここはまず、カタリーナ様の『返答』を待ってからです」

その進言が、ユーナにとって正解なのかどうかは分からない。だが、今の彼女としては、そう言わざるをえなかった。

そして、結果的に「返事」を促されることになってしまったカタリーナは、呆れ顔でヨウに向かい合う。

「あなた、よくこんな場で、そんなことが言えるわね」

「うっせーな、オレ様だって、すっげー恥ずかしいんだよ!」

実際、今の彼の顔は、これまで見たことがないほどに赤面している。この場にいる誰も、ここまで激しく動揺した彼の姿を見たことがある者はいなかった。

「ハウディにもそれくらいの侠気があれば、私も少しは本気で考えたかもしれないけどね……」

ボソッとカタリーナはそう呟きつつ、ヨウに対して、真剣な面持ちで問いかける。

「ヨウ、あなたは、政治的な話を取っ払って、と言ったわよね。じゃあ、あなたは、私を今のこの場所から、奪い去って行ける?」

「なんだ、そんなこと聞いてんのかよ」

ヨウはそう言うと、サッと両手を広げる。

「さぁ、来るなら来いよ」

彼は満面の笑みでそう告げる。だが、それに対して、カタリーナは哀しそうな瞳で答えた。

「私は行けないわ。今、私が行ったら、あなたは確実に死ぬ。少なくとも今のあなたに、これだけ多くの人達から私を連れて逃げ去れるだけの力はない。私はあなたを殺したくはない。だから、私を連れ去るだけの力量もない今のあなたに、私はついて行く訳にはいかない」

この船には現在、精鋭揃いの銀十字旅団に加えて、(今のこの甲板上にはいないが)ローガンやデクスターといった高位の魔法師達も同船している。ましてや、ここが船の上であり、脱出用の小舟の管理も銀十字旅団が担当していることを考えれば、誰がどう見ても、このカタリーナの判断に異論を挟める余地はないだろう。

だが、このカタリーナの返答は、一つの「逃げ」でもある。彼女自身がヨウのことを一人の男性として愛しているのか否かは、この答えからは読み取れない。それは、彼女自身もまた、自分の気持ちが分かっていなかったからである。突然のヨウの告白に対して、心を揺さぶられる気持ちが全く無い訳では無い。だが、それがマーシャルからの言葉だった場合にも、同じように(あるいはそれ以上に)心を動かされていたかもしれない。

しかし、いずれにせよこの状況において、彼女にとって最も重要だったのは「自分にとってのヨウが、弟なのか? 恋人なのか?」という問題をはっきりさせることよりも、「自分のせいでヨウが死ぬ未来だけは絶対に避けたい」という絶対的な意志を貫徹することであった。だからこそ、彼女はこう言うしかなかったのである。

そんな彼女の思惑を知ってか知らずか、甲板全体に重い沈黙が広がる。そんな中、突然の凶声が響き渡った。

「そこまでだ、カタリーナ!」

3.4. 乱入者

「何奴!」

ユーナが声のした方向に向かってそう言いながら武器を構えると、そこにいたのは、朝の時点とは別人のような表情を浮かべた、ハウディの姿であった。そして、その腕の中には、カタリーナの手からこぼれ落ち、侍女が拾った筈のジョセフィーヌが、首元に剣を突き立てられる形で抱え込まれている。その横では、その侍女が腹を押さえて蹲りながら倒れていた。

「ジョセフィーヌ! いつの間に!?」

カタリーナがそう叫ぶとハウディはジョセフィーヌを抱えたまま、海に向かって飛び上がる。すると、その彼の落下した先には、いつの間にか小舟が用意されていた。小舟に飛び乗った彼は、カタリーナに対して改めて叫ぶ。

「カタリーナ、こいつの命が惜しかったら、聖印を捨てて、俺と一緒に来い! 俺はもう昔の俺とは違う。パンドラ様が、俺に力をくれたんだ!」

勝ち誇った様にハウディがそう言うと、ユーナとカイナは思わず顔を見合わせる。

「パンドラ……、ですって……?」

ユーナは小声でそう呟く。マーシーからの指令の中には、こんな計画は入っていない。この男がノルドの軍に所属していることを考えれば、大陸系のパンドラによる仕業なのかもしれない。パンドラは地域ごとにそれぞれ全く異なる思惑で行動しているため、正直、この状況では、彼にその「力」を与えた者が何者で、彼に何をやらせようとしているのか、全く特定が出来ない。

「ふざけんなよ、お前! ジョセフィーヌに何かしようとしたら、カタリーナが泣くだろうが! お前、そんなんで好きだのどーだのって、ほざくんじゃねーよ!」

ヨウは怒りに任せて、旧友に向かってそう叫ぶ。一方、周囲のカタリーナの兵達は、怒りよりも先に困惑に支配されていた。

「なぁ、おい、ハウディって、あんな奴だったか?」

「パンドラってことは、あいつ、洗脳されてるんじゃ……」

そんな混乱が広がる中、その横でカイナは、彼の一連の言動の不自然さを分析した結果、ようやくその正体を特定するに至っていた。

(ホムンクルス、か……)

それは、高位の錬成魔法師によって作り出される人造人間である。その能力は千差万別であり、どこまで自律的に行動出来るかも個体によって全く異なる。カイナがそれに気付けたのは、メレテス家の先達であるヤヤッキーという錬成魔法師が「自分の理想の女子高生を作る」と息巻いてホムンクルスの勉強をしていたのに付き合わされていた過去の記憶が、断片的に彼女の脳裏に残っていたからであろう。

会話そのものがたどたどしかった朝の時点とは明らかに様子が異なるが、おそらくそれは、この数時間の間に、船に忍び込んでいた誰かが、彼の「脳」の部分に手を加えたのだろう。あるいは、もう一つの可能性としては、今は遠隔操作によって誰かの意のままに動かせるタイプのホムンクルスなのかもしれない。ただ、いずれにしても、その黒幕を突き止めることは、今この場にいるカイナの中では、比較的優先順位の低い問題であった。むしろ重要なのは、ここで彼女がどう立ち回るべきか、である。彼のこの行動がどのような思惑によるものであるにせよ、この縁談を破綻させるためには、今この瞬間こそが、千載一遇の好機であることは間違いない。

だが、カイナがそこで方針を固める前に、彼女にとって予想外の事態が勃発した。カタリーナが、自身の聖印を出現させ、それをマーシャルの前に差し出したのである。

「しばらく、これを預かっていてもらえるかしら?」

それに対して、カタリーナの部下達は止めようとするが、それよりも前に、最も近くにいたユーナが割って入った。

「ダメです、カタリーナ様!」

君主が聖印を誰かに預けた場合、それを返してもらった時点で、自動的に預けていた相手の「従属君主」となってしまう。この場合、それを断ち切る権利はマーシャル側にしか無くなるので、マーシャルが彼女との結婚を望んでいるのであれば、その関係を断ち切ることはないだろう。そこまで強固な繋がりを、このような場で既成事実的に作られることは、ユーナとしては看過し難い行為であった。

そして、一歩遅れて、カイナも彼女を止めに入る。

「お待ち下さい。あの者の危険度が分からないのですか?」

「大丈夫よ、あんな奴、聖印が無くても、自力の私の力だけでなんとかなるから。パンドラから力を授かったとか言ってるけど、どうせハッタリよ」

どうやら、カタリーナは、あの「ハウディ」の正体がホムンクルスであることには気付いていないようである。というよりも、おそらくこの状況において、そのことに気付いているのはカイナだけであろう。だが、それでも、彼が何らかの特殊な力を持っている可能性は十分にあり得る。それを「ただのハッタリ」と決めつけるのは、さすがに早計すぎるように思えた。

「それに、あいつは『私』を欲しがってるんだから、少なくとも『私』を殺すつもりはないでしょう? だったら、仮にあいつに特別な力があったとしても、いくらでも付け入る隙は見つかるわ」

「しかし……」

なおもカイナはカタリーナを止めようとする。ただ、それは、もはやパンドラの一員としての思惑に基づいた行動ではない。この状況でカタリーナが聖印を手放せば、この後に発生するであろう救出作戦の段階において、どさくさ紛れに彼女を亡き者にする好機でもあるし、あのホムンクルスを操る者の思惑次第では、勝手に彼女を殺してくれる可能性もある。だが、カイナはそんな「パンドラの一員としての使命」すらも忘れるほど、この時点で激しく動揺していたのである。

(この姫君は、どうして自分の聖印を、こんなにもあっさりとマーシャル様に差し出そうとするの……? 君主は、何よりも聖印にこだわる筈なのでは……?)

カイナは、自分の中で思い描いていた「現実の君主」に対する認識が、再び崩れようとしていることに、動揺していた。それはつまり彼女にとっては「自分がパンドラに協力する理由」そのものを崩しかねないほどの衝撃だったのである。

そんな錯乱した状態の彼女が、どんな言葉でどう止めるべきか分からずに思考が停止してしまっている中、今度はヨウがカタリーナに向かって叫んだ。

「だーかーらー、お前は引っ込んでろって!」

「心配ないわ。あいつは所詮、こんな公衆の面前で告白してくれるような度胸もない奴だもの」

そう言われたヨウは、自分のやったことを思い出し、思わず目を背ける。その間に、再びユーナが割って入った。

「カタリーナ様、あなたの御覚悟は分かりました。では、私にもその御覚悟を手伝わせて頂けないでしょうか?」

ユーナは、自身の邪紋を見せる。そして、彼女のその立ち振る舞いから、彼女が「影」の邪紋使いであることはカタリーナにも察しがついた。つまり、ユーナが本気になれば、ハウディに気付かれずに彼の船に飛び乗り、その首を掻っ切ることも可能、ということである(無論、それは相手が「ただの人間」であれば、という前提の上での話だが)。

「私はあいつを許せない。『身分違いの恋』までは良いでしょう。ですが、その愛する人の大切な物を人質に取るなんて、ゲスの極みです。あいつだけは私は許せない」

彼女もまた、今はパンドラの一員としての立場や使命よりも、純粋に一人の人間としての義憤に駆られていた。そんな彼女に対して、カタリーナは小声で答える。

「分かったわ。でも、どちらにせよ、あいつの注意を逸らすための囮は必要よね?」

彼女がそう言うと、再びヨウが割って入る。

「だーかーらー、お前は引っ込んでろって言ってるだろ! まだ話は終わってねーんだ。怪我されたら、困る!」

「彼が話をしているのは、私よ。私と彼の問題だわ、これは」

そう言い切った上で、彼女は強い決意を持った表情で語る。

「確かに、マーシャル卿の言った通りだったかもしれない。私の中途半端な態度が彼を暴走させてしまったのだとしたら、これは私の責任だわ」

実際には、ホムンクルスである以上、彼女の責任ではない可能性が高い。だが、そのことを知る者はカイナのみである。そして上述の通り、カイナはここで「真実」を告げるべきかどうかを判断出来るような精神状態ではなかった。

「早く来い、カタリーナ! 聖印なんか無くたって、俺が一生可愛がってやるからよ!」

明らかに口調も性格も別人となってしまっているハウディのそんな叫び声に対して、真実を知っているカイナ以外の者達が困惑する中、そのカイナは、どこか虚ろな目をしながら、カタリーナに対して再び問いかける。

「あなたは、なぜそんな簡単に、君主の証たる聖印を捨てることが出来るのですか?」

「捨てるとは言ってないわ。彼に預けるだけよ」

「しかし、それでは、あなたを守る力は無くなる筈だ!」

「さっきも言ったでしょ。あの程度の男、聖印がなくても大丈夫よ」

ここで、マーシャルが割って入る。

「しかし、私があなたから聖印を預かったとして、それをあなたに素直に返す保証はどこにあります?」

無論、現実問題として、ここでマーシャルが彼女の聖印を騙し取れば、ノルドとアントリアの全面対立を招くことになる以上、マーシャルとしては、そのような暴挙を選ぶつもりは更々ない。だが、極論を言ってしまえば、もし仮にこの時点でのアントリアが幻想詩連合に寝返ることを密かに企んでいたのであれば、どちらにしてもノルドとは対決することになる以上、カタリーナに聖印を返すことを拒むことも十分にあり得る(少なくともマーシャルがカタリーナの立場であれば、そこまでの可能性も考慮には入れるだろう)。

にもかかわらず、既に二人の縁談がまとまった後ならともかく、今の段階で彼女がここまで思い切った決断を下したことには、マーシャルも内心驚いていた。

「その通りです! あなたには君主としての義務がある筈です! 君主としての力に取り憑かれている筈です! そうでしょう!?」

完全に錯乱した状態のカイナは、本来ならば決して口にすべきではない「自分の心の中の君主観」を思わずに口に出してしまう。カタリーナはそんな彼女の暴言に関しては聞き流しつつ、マーシャルの目を見て、笑顔で答える。

「あなたは、そんな騙し討ちをする人ではないでしょう?」

だが、カタリーナはそう言った直後、やや自虐気味な表情を浮かべた。

「だけど、正直、私はハウディがあんなことをする男だとは思わなかった。だから、もしかしたら、私には人を見る目がないのかもしれない。それでも、出来ればもう少し、信じさせてほしいな。あなたのことも、ヨウのことも」

そんなカタリーナの言葉に、カイナは一瞬、「パンドラとしての自分」が飲み込まれそうになるのを感じる。だが、ここで彼女はもう一度、冷静さを取り戻して、カタリーナに問いかけた。

「もう一つ、質問させて頂きたい。あなたは、人質になっているのが、あなたの愛する鯨だから、命を賭けるのですか? あれがもし、ただの無垢の民だった場合は?」

「私が原因で無垢の民がそんな状況になったなら、私は命を賭ける。それが、力を持つ者の、君主としての責務だと思っている」

はっきりとした口調でそう言い放ったカタリーナに対して、マーシャルはいささか呆れた表情を浮かべながら、諭すような口調で語りかけた。

「あなたはいささか、責任感に欠ける御方のようだ。あなたがいなくなって困るのは、あなたの鯨や無垢の民だけではない。少なくともここに二人ほど、あなたがいなくなって困る男がいるということくらいは、分かっておいて頂きたい」

そう言いつつ、マーシャルはユーナに目で促す。すると、彼女はその意を察し、その姿を消した。それを確認した上で、マーシャルは小舟に乗ったハウディに対して、大声で叫ぶ。

「ハウディとやら、今から私が姫の聖印を預からせてもらう。その目でよく見ていろ!」

そう言って、マーシャルは甲板の端にまでカタリーナを呼び寄せる。そしてカタリーナが改めて聖印を取り出し、マーシャルに渡そうとした瞬間、小舟の上でその様子を凝視していたハウディは、突然、背中から何かが突き刺さるのを感じる。

「な……、こ、これは……」

一瞬にして彼の背後にまで回り込んだユーナの戦針に貫かれた彼は、思わず抱えていたジョセフィーヌを海へと落とし、ジョセフィーヌはその小型化された状態のまま、泳いで小舟から離れていく。だが、ハウディはよろめきながらも、再びジョセフィーヌを捕らえるために小舟を動かそうとした。

「仕留め損ねましたか……。誰か、私に構わず打って下さい!」

ユーナのその声に応じて、戦場にいたヨウが剣を夜空に向かって掲げると、そこから突然、天変地異のような激しい炎が巻き起こる。それはまさに「神の業炎」であった。闇夜を照らすその紅蓮の炎は、ハウディが乗っていた小舟を丸ごと焼きつくす。間一髪のところで避けたユーナが、ジョセフィーヌを連れてノルマンディー号へと戻るその背後で、ハウディの身体は小舟と共に完全に燃え尽きていた。そう、もはや彼がホムンクルスであるということを証明出来るような死体すら残らぬほどに……。

3.5. 三人の結論

ジョセフィーヌを抱えてユーナが甲板へと戻ると、カタリーナは真っ先に彼女へと駆け寄り、愛鯨を受け取る。

「ありがとう。命がけで助けに行ってくれて」

「いえ、これは半分、私の独断専行のようなもの。申し訳ありませんでした、カタリーナ様、マーシャル様」

恐縮しながらそう答えるユーナを見ながら、カタリーナは先刻のユーナの発言を思い出す。明らかに「接待」する気持ちしか感じられなかったテニスの時とは異なり、ハウディに対して本気で憤っていたユーナに対して、カタリーナは一つの疑惑が生まれていたのである。

「ところで、あなた、もしかして……、あ、いや、いいわ」

そう言って、カタリーナはユーナから目をそらす。自分の中の「何か」を察されたような気がしたユーナであったが、そのことについて自分から掘りかえす気もない以上、何も言わなかった。

そしてカタリーナはマーシャルの目を見つめながら、それまでの口調から一転して、彼女の中の最大限の礼節をを込めた言葉で宣言する。

「マーシャル卿、申し訳ないですが、今回の縁談、辞退させて頂きます」

その言葉によって、甲板上の空気が一瞬にして凍りつく。

「私はあなたが仰る通り、自分の周囲の人々の気持ちを軽んじていた様です。今後、私があなたの許に嫁ぐことで、今回の様な事態を再燃させることになるかもしれません。少なくとも、今回のような暴走を招くことを予見できなかったのは、明らかに私の不徳です。自分の日頃の態度が、周囲の人々にどの様な影響を与えるのかも理解出来ていない今の私では、あなたの妻として不釣り合いでしょう」

実際には「今回の事態」を引き起こしたハウディの正体はホムンクルスであり、その暴走は、少なくとも直接的には彼女の言動が原因である訳ではないことを、カイナだけは分かっていた。だが、当然、カイナとしては、ここでその「真実」を告げるつもりもなく、そして「証拠」である彼の死体は海の藻屑と消えてしまった以上、そもそもその真実を立証すること自体、既にほぼ不可能な状態になっていた。

これに対して、マーシャルは(その内心は不明だが)顔色一つ変えないまま、いつも通りの冷静な面持ちでその言葉を受け入れた。

「分かりました、カタリーナ姫。幸いなことに、今の私もほぼ同じ意見です。あなたは、一国の王妃となるには、あまりにもお優しすぎる。そして、自分の身を軽んじすぎる。それは一人の君主としては、この上ない美徳でしょう。しかし、私は自分のことを大切に出来ない方に、我が妻になってほしいとは思えません。あなたのような清らかな心の王妃が、その清らかさ故に命を落とすようなことがあれば、残された家族だけでなく、国民全体が悲しみに包まれることになる。私はそんな悲しみを、国民に背負わせたくはありません」

マーシャルはそう語ったが、実際のところ、これについてはマーシャルも、あまり人のことを言えた立場ではない。彼は日頃から、自分の身を削る覚悟で政務に没頭しすぎている。客観的に見れば彼こそが、「自分の身を軽んじすぎる君主」そのものである。しかし、だからこそ、せめて妻となる女性には、自分の死後も子供達や国民のことを守り続ける存在であって欲しい、と彼は願っていた。それは、幼くして母を亡くしたマーシャルだからこそ無意識のうちに抱き続けていた、彼にとっての究極的なエゴイズムなのかもしれない。

「過分なお言葉、痛み入ります。せっかくこのような機会を頂いたのに、私が精神的に未熟なばかりに……」

カタリーナがそう返そうとしたところで、ヨウが割り込んできた。

「別に、お前はそのままでいいんじゃねーか? ていうか、別にそんな申し訳なく思う必要もないだろ。どうせおまえら、好き合って結婚しようとしてた訳じゃないんだし」

「お前と好き合ってる訳でもないがな」

空気を読まずに入り込んできた異界の神に対して、人間の王子は冷たくそう言い放つ。実際、先刻の状況から、ヨウもまたそのことを自覚していたからこそ、彼の言葉は深く突き刺さる。

「これから好き合うからいいんだよ、細かいことは!」

そう言って強がるヨウの様子を見て、一矢報いたような気持ちになったマーシャルは、余裕を込めた微笑を浮かべながら、挑発するような口調で語りかける。

「しかし、先程言った通り、今のお前の力では、姫を連れ去ることは出来ない。だが、お前が合法的に彼女を娶る方法はあるぞ」

「なんだよ、それ」

「お前がこれから、今回の縁談を破綻させた責任を取って、アントリアのために貢献し、ニーナ将軍以上の、そしてこの私以上の名声を得て、姪御を嫁がせる価値のある男だとノルドの海洋王に認めさせるだけの存在になれば良い。それだけのことだ。お前が本当に『神』ならば、造作もないことだろう? 正直、私はお前ごときと一人の女性を取り合うことに興味はない。だから、お前が本気で彼女を手に入れるためにそこまでする気があるのなら、お前と姫との結婚を妨げる気はない」

そう言われたヨウは、不敵に笑いながら、挑発し返すような口調で答える。

「そんな生温い気持ちで身を引くような心構えなら、どっちにしても渡せねえな」

だが、そんな彼の不遜な態度を、マーシャルは余裕の表情で受け流した。

「安心しろ。どちらにしても、私はもう、姫にはフラれた身だ。そして私の中にも、もう未練はない。つい先刻までは、彼女を伴侶にしても良いと思い始めていた。だが、残念がら、姫はやや短慮にすぎる。そして、あまりにも優しすぎる。あまりにも優しすぎる方は、私の伴侶にはふさわしくない。もっとも、お前が彼女の伴侶にふさわしいとも、私は思っていないがな」

そう言って、再びヨウを煽ろうとしたマーシャルだったが、もはや今のヨウはそんな煽りすら不要なほどに、既にその心は最高潮に高揚していた。

「少なくとも、お前よりは相応しいな。単純で、どうしようもないお人好しで、本当に馬鹿なんじゃないかと思う時もあるけど、そこがあいつの魅力だと思っているからな」

「ならば、その魅力に釣り合う男になってみろ。この私も、海洋王も認めるほどのな」

「上等じゃねーか!」

「そうなれば私も、姫とノルド第四艦隊を丸々私の傘下に収められることになる。それはアントリアにとって大きな利益になるだろう」

「いいだろう、その話、乗ってやろう。後で撤回とか言い出すなよ」

「お前がそこまで上り詰めることが出来ればな」

「誰に向かって言っている?」

「期待しないで待っているぞ、異界の神よ」

こうして、カタリーナ自身の意向を確認せぬまま、マーシャルとヨウの間で、勝手に「協定」が結ばれていた。そんな二人の様子を、カタリーナは最初は戸惑いながら、途中からはやや苦笑混じりに眺めていたが、特に口を挟むつもりはなかった。少なくとも今の自分がこの場で何か言うよりも、このまま放っておいた方が、誰にとっても丸く収まる未来に繋がるような、そんな気がしたのである。

3.6. 王子と影

こうして、ヨウとの「奇妙な協定」を結んだマーシャルは、今回の(自身に取って初めての)「お見合い」の顛末を振り返りながら、一人静かに自分の客室へと戻ろうとする。その途上で、ふと思い出したように呟いた。

「ユーナ、いるんだろう?」

「はい、勿論ここに」

そう言って、彼女は突如、マーシャルの隣に現れた。だが、その唐突な登場にも、マーシャルは特に驚く様子を見せない。

「私の『失恋』を横で見ていた感想はどうだ?」

「いえ、最後の、あの神に対して言い放った言葉、マーシャル様の信念が込もっていて、私はとてもカッコイイと思いました」

ユーナとしては、これで自分にとっての「裏の使命」と「自分の想い」が同時に成し遂げられて、この上なく幸福な面持ちであった。そして、あの状況でヨウを手玉に取るような言い回しに、改めて惚れ直していたのも事実である。

「まぁ、今回は縁がなかったと言うべきかな。もう少し、私も『女性の気持ち』というものを理解出来るようにならねばならんのだろう。正直、今の私には、なぜあのような男が『選択肢』に含まれるのかすら分からん。だが、少なくともあの姫は、『私』を見る時と『あいつ』を見る時に、『同じ目』をしていた。それは、私の勘違いかな?」

マーシャルは、自分のことを特別色男だと思ったことはない(実際には、相当な美男子であるのだが)。だが、それでも、ヨウのような「常識知らずで短慮で粗暴な少年(の姿をした神)」よりは、遥かに自分の方が格上だろうと思っていたようである。それ故に、そんな彼と自分が「同格」扱いだったことには、怒りというよりも、むしろ戸惑いを感じていた。

(やはり、女性というものは、奴や「あのアホ」のような「自分勝手で粗野な男」に惹かれるものなのだろうか……?)

内心そう思いながらも、さすがにそこまでは口に出せずにいたマーシャルに対して、ユーナは穏やかな微笑みを浮かべながら答える。

「おそらく、それは勘違いではないと思います。でも、それは、カタリーナ姫独自の感性です。あの姫は確かに、すべての人に対して優しすぎるのでしょう。だから、マーシャル様に対しても、あの『神』に対しても、分け隔てない視線で見ていたのだと思います。しかし、おそらく、これから先、マーシャル様自らが心から伴侶にしたいと思える女性を見つけた時には、その女性は、決してそのような反応にはなりません。マーシャル様だけを『特別な目』で見守り続けることになる筈です。私は、そう信じています」

少なくとも、今の自分には、そう言い切る権利はある。ユーナは自信を持ってそう語ったが、その想いに気付かぬマーシャルには、やはりそれは彼女の「気休め」の言葉にしか聞こえなかったようである。だが、今の彼にとっては、それが「気休め」であると割り切った上で聞いた言葉であっても、それなりに心には響いたようで、少し表情が和らぐ。

「そんな女性が現れれば良いがな。少なくとも、私は今、国を預かる身だ。次世代を育てねばならない責務もある。血統を残していく必要もあるだろう。だから、このまま独身であり続ける訳にもいかないが、現状では、私が腹を割って話せる女性も少ない。だから、これから先も、また折を見て相談に乗ってもらうぞ」

「えぇ、お任せ下さい。と言っても、マーシャル様はまだお若いのですから、考える時間はいくらでもあります。周囲の声に流されるのではなく、マーシャル様御自身の手で、その女性を探し出してあげて下さい」

以前のユーナであれば、ここで「自分の想いに気付いてほしい」という「夢」を抱くことはなかっただろう。だが、先刻のヨウの告白の場面を目の当たりにして、「もしかしたら、自分も『夢』を見ても良いのかもしれない」という気分が、ほんの少しだけ生まれ始めていた。もっとも、そのことを彼女自身が自覚しているかどうかは、まだ微妙な段階であったのだが(そして、マーシャルの異母弟に「ダン・ディオードと影の邪紋使いの間に生まれた子供」がいることをユーナが知るのは、もう少し先の話である)。

3.7. 姫と魔法師

その頃、甲板に残っていたカタリーナとヨウの前に、マーシャルと入れ違いで、ニーナとデクスターが到着していた。二人とも、深夜の警護に専念するために、この時間帯はちょうど休眠中だったようである。

兵士達から話を聞いたニーナはヨウに対して烈火のごとく激怒したが、ヨウは全く悪びれるつもりもなく、そんな彼の様子を見て、ニーナは「もはやアントリアには、我々の居場所はないかもしれない……」という絶望感に苛まれていた。

一方、デクスターに対してはカタリーナが必死に頭を下げ、デクスターは呆れつつも諦めた様な表情で、どこか遠くを眺めていた。

「私の一存で縁談を断ってしまった以上、もうこの船に乗っている訳にもいかないわよね……」

「お待ち下さい姫様! 姫様はジョセフィーヌがいるから良いでしょうが、我々はここで小舟で放り出されても困ります!」

カタリーナと侍女達の間でそんなやりとりが交わされている中、明らかに憔悴した様子のカイナが近付いてきた。

「カタリーナ姫、よろしいでしょうか?」

今の彼女は、結果的に「パンドラとしての使命」を果たせた筈なのだが、「自分の進むべき道」を見失いつつある今の彼女にとっては、それはもはや大した問題ではなくなってしまっていた。

「何かしら?」

カタリーナ自身も、さすがに責任を感じてやや気落ちしている状態であったが、自分以上に(なぜか)疲れ切った様子のカイナの様子が、逆に気になったようである。

「もう一度、聞きます。あなたにとって、君主の力とは、何なのですか?」

なぜあえて彼女がこのようなことを聞くのか、カイナの正体を知らない今のカタリーナには、分かる筈もない。もっとも、カイナの正体を知っていたところで、彼女の答えは変わらないだろう。

「人々を守るための力。それ以上でもそれ以下でもないわ」

カタリーナがはっきりとそう答える。しかし、カイナはその答えに納得しきれない顔で、更に質問を加える。

「今のあなたにとってはそうなのでしょう。しかし、あなたは才能のある方だ。いずれあなたは聖印を更に成長させ、より大きな力を手に入れるようになる。そうなった時に、あなたはまた同じことを言えますか? 私はこれまでに見たことがあります。聖印の力に溺れる君主を。己の力と欲望のみに目を向けて、力を民衆に振りかざし、己の欲望を満たす、醜い醜い君主を。あなたは、今以上の力を手に入れた後でも、今のまま優しくいられますか? 誰かのために自分の力を振るうことが出来ますか?」

明らかに語気のない声ながらも、その言葉に彼女の中での「信念のような何か」を感じ取ったカタリーナは、どう答えるべきか迷う。

「私が『出来る』と言っても、あなたは信用してくれない? 納得してくれない?」

「言葉だけなら何とでも言えます。それでも、今、私を納得させることが出来るのは、言葉でしょう」

「そうね。じゃあ……」

カタリーナはそう言いながら、ふと何かを思いついたような表情を浮かべる。

「あなた、さっき、ダン・ディオード陛下の契約魔法師と言っていたわね。だったら、あの方にはあなたの他にも、何人もの魔法師がいらっしゃるわよね?」

「えぇ、ローガン様を筆頭に、何人も。あれだけの力を持つ君主ですから」

「あなたが私を信用出来ないというのなら、あなた自身が私を監視するのはどう?」

唐突すぎる提案に、周りで聞いていた者達が一様に驚きの表情を浮かべる。だが、それを提案されたカイナは(少なくとも表面上は)冷静にその言葉を受け止めていた。

「……私に、あなたの契約魔法師になれ、と?」

「もちろん、ダン・ディオード陛下がそれを認めれば、だけどね。それが無理なら、外交官としてノルドに駐留する、という形でも良いわ」

無論、彼女自身、かなり図々しい提案をしているのは分かっている。自分の意思で縁談を破綻させた上で、魔法師を一人引き抜くというのは、あまりにも虫が良すぎる話であろう。「沢山いるなら、一人くらい欠けても大丈夫かな?」などという発想自体が、誰の目から見ても、失礼極まりない話である。だが、そんな非礼や非常識を承知の上で、彼女はこういった。

「あなたのその力は、きっとノルドでも役立てると思う。そして、私が道を踏み外しそうになったら、あなたが私を止めてくれればいい」

ここまで好き勝手に思ったことを言ってのける姫君を目の当たりにして、カイナもまた、心の箍が外れたようで、自分の中の本音を、そのままカタリーナに向かってぶちまける。

「こちらからも提案があります。契約という形でも、外交官という形でも構いませんが、私に、もう一度『君主への希望』を持たせて下さい。それが絶対条件です。混沌の世界を終わらせる、皇帝聖印に到達するくらいの気概を見せて欲しい」

唐突にスケールの大きすぎる話を持ち出されたカタリーナは、やや苦笑しながらも、素直な言葉で答える。

「そうね……。皇帝聖印に到達する約束は出来ない。でも、あなたに希望を持たせる約束は出来る。それでいい?」

そう言われたカイナは、まだどこか上の空の様子のまま「私は……」と何かを言いだそうとするが、それ以上の言葉が出てこなかった。そして、どちらにしても、これ以上のことは、二人だけの話し合いで決められる問題ではなかったため、ひとまずこの日の夜は、それぞれに自分の客室へと帰還することになったのである。

3.8. 宮廷魔法師達の憂鬱

やがて、ニーナ達もまたヨウを連れて(厳重連行して)甲板から去り、わずかな護衛の兵達が海上に向けて注意を払う中、ノルドの宮廷魔法師の一人であるデクスターは、空を見上げながら、兵達に聞こえない程度の小声で「独り言」を呟き始めた。

「今回は、色々と想定外の要素が多すぎましたな、ローガン卿」

すると、誰もいない筈の彼の傍から、どこか薄気味悪い声が彼の耳に届いた。

「申し訳ない。想定外の状況に焦って、貴公に相談する間もなく、『計画』を前倒しで進めてしまった。そして、結果的にそれが、裏目に出てしまったようだ」

それは紛れもなく、アントリアの筆頭魔法師ローガンの声である。高位の時空魔法師である彼にとっては、自らの身を透明化することなど、造作もない。彼は今夜の甲板での一部始終を、最初から最後まで全て隠れた状態のまま、観察していたのである。

今回の縁談は、両国の結びつきを強化したいと考えていたこの二人の企みであり、そしてこの二人こそが、「ハウディ事件」の首謀者であった。彼等はカタリーナの気持ちを確実にマーシャルへと傾けるために、古典的な「仕込み」を用意していたのである。

当初の予定では、二日目の夜の時点で、カタリーナにとっての「大切なもの」を「暴走した彼女の部下(のフリをしたホムンクルス)」に奪わせ、それを「マーシャルの指揮の下でアントリア軍が奪還する」というシナリオであった。要は、マーシャルの「見せ場」を演出することが目的だったのである。確実に成功させるためには、マーシャルにも事前に通告しておくべきだったが、彼の性格上、「そんな幼稚な茶番が成功するとは思えない」と言われると判断して、あえて彼に黙ったまま、密かに計画を進めていたのである。

ちなみに、「本物のハウディ」は、数日前にカタリーナに告白して丁重に断られた時点で、「もう姫の側にはいられない」と言って除隊届けを出したところで、ちょうどこの計画を考案中だったデクスターによって殺され、エーラムから安価で購入した「失敗作のホムンクルス」と入れ替えられていた。このホムンクルスは、高位の錬成魔法師が手を加えることによって、外見や人格まで自由に調整出来るものの、(ヨウとの会話で露呈したように)やや知能に難があるため、廃棄寸前だった代物であり、今回の「捨て石」としては最適の素材であった(最悪、捕まってもその正体を自白させられることはない。そして、失っても価格的にさほど痛くはない)。

そして、パンドラはこの計画には一切無関係である。誰かに罪をなすりつける時は、ひとまず「パンドラの陰謀」ということにしておくのが一番無難だと考えた上で、あのセリフを「ハウディ」に言わせただけのことであった(当初、デクスターが提案したのは「連合の工作員」という設定だったが、それはそれで何か一つ間違えると「嘘」が見抜かれる恐れがあるとローガンが考えた結果、正体も目的も不確定な「パンドラ」の方が辻褄が合わせやすい、という結論に至ったのである)。

だが、ヨウという想定外の乱入者の登場により、カタリーナ周辺の雰囲気が奇妙な方向に進みつつあったため、その流れを変えるために、ローガンが当初の予定を前倒しして、あのタイミングでハウディを投入したのである。結果、「マーシャルの部下の手によるジョセフィーヌの奪還」という形で、どうにかその計画自体は成功するものの、そこで姫が出した結論は、完全に想定外であった。

デクスターは、空を見上げた状態のまま、改めて小声で呟く。

「まさか姫が、『自分に勝手に横恋慕していた男の暴走』までも自分の責任と考えてしまうとは……。姫の性格を読み違えておりましたな。せめてハウディの死体が残っていて、彼が偽物だということを示すことが出来れば、あそこまで姫が自責の念にとらわれることもなく、素直にマーシャル卿への恩義を感じて終わりだったであろうが……」

「いや、デクスター卿、それだけではない。その直前の時点で、あのヨウという男が余計なことを言い出したせいで、姫を『自分が他人を勘違いさせやすい』という気持ちにさせてしまっていたことが、あの結論を導く上での布石となってしまっていたのだ。その意味では、結果的に最悪のタイミングでハウディを投入してしまった、私の失態であろう」

「いや、私もその状況であれば、同じ判断を下したと思う。だから、私には貴公の判断を責めることは出来ん。我々は、神の気まぐれに振り回されたのだ。そう思って諦めるしかあるまい」

そして、その「神」を野放しにしていたという点では、ノルドもアントリアも同罪である。故に、ここはお互いに遺恨を残さず、黙って反省の念を共有することが、両国の友好親善を願うこの二人にとっての、最善の選択肢であった。

(とはいえ、あの場で険悪な空気を広げることなく、あの『神』を手駒として今後も使い続けられる環境を咄嗟に作り出したマーシャル様の裁定はお見事であった。お父上とは真逆の性格だが、その才覚は紛れもなく、今のアントリアにとって必要な存在。これから先も、その命尽きるまで、我が国のために働いて頂きますぞ、代行閣下)

その姿を隠したまま、ローガンは一人静かにそんな感慨に耽りつつ、彼は静かに、デクスターと共に甲板から去って行くのであった。

翌朝、朝日と共にカイナは目覚めた。あまりにも多くの出来事がありすぎた昨日を改めて振り返りつつ、少し冷静さを取り戻した彼女は、時空魔法師の奥義とも言うべき「予言」の能力を駆使して、ニーナの未来を垣間見ようとする。果たして、彼女は本当に「聖印の力に溺れた君主」にならずに、今のままの彼女でいられるのか、どうしてもそれが気になったのである。

結果、ニーナの脳裏に映ったのは、おそらく今から数年後、すっかり「大人の女性」となったカタリーナが、民を守るために聖印を掲げ続ける姿であった。その傍らに誰か男性の姿があるようにも見えたが、それが誰なのかまでは分からない。そして、彼女達の後方に控える、彼女と同い年くらいの女性の魔法師の姿がいるようにも見えたが、それが自分なのかどうかも、確認は出来なかった。

無論、予言とはあくまでも不確定なものであり、本当にこのような未来が彼女の先にあるのかどうかは分からない。だからこそ、カイナは彼女の覇道を、どのような形であれ、最後まで見届ける必要がある、という決意を固め、正式にカタリーナの許への転属を申請するために、彼女と共に現在の出向先の責任者であるニーナと、その出向を命じたローガンの元へと向かう。

唐突な申し出にニーナは困惑したが、個人的見解として「カイナを失うのは惜しいが、我々と親しい者がノルドにいるのは悪くない」と語り、ローガンも「外交官として派遣するなら問題はない」という方針を提示する。二人とも、自分の失態でノルドとの関係が悪化することを危惧していたため、この提案はむしろ大歓迎であった。

ただ、カタリーナとしては、出来れば「アントリアからの外交官」としてではなく、「自分の契約魔法師」として迎え入れたい、という気持ちもあったため、この航海が終わった後、カイナと共に、コートウェルズに出征中のダン・ディオードに、カイナの契約解除を直訴しに行きたい、と提案する。さすがに、そうなると今度はカタリーナの親元の許可を得る必要も出てくるため、その件に関しては、ひとまず今の時点では保留、という結論に至った。

自分と契約を結ぶために、危険なコートウェルズにまで赴こうとするカタリーナの誠意にカイナは恐縮しつつ、そこまで一人の君主に求められていることに、今まで感じたことがない幸福感をほのかに感じ始めていた。もしかしたら、それは錯覚なのかもしれない。仮に今の時点でその感情が本物だとしても、時が経てばそれは崩れてしまうものなのかもしれない。だが、それでも、カタリーナの覇道を見届けることによって、自分の中の「君主像」がもう一度塗り変わる可能性に賭けてみたいという気持ちは、確かに今のカイナの中で着実に芽生えていた。

4.2. 代行閣下の憂鬱

そして、この提案は当然、マーシャルの元にも伝えられる。本来ならば、カタリーナが自ら提案に行きたかったところではあるが、さすがに彼女も、今の時点で面と向かってマーシャルに対して「あなたの国の魔法師を一人下さい」と言い出すのは憚られたようで、ローガンを介しての通達となった。

とはいえ、マーシャルとしては、特にその提案に対して異論もなかった。彼の中ではむしろ、アントリアの統治者として、ヨウがやってのけた無礼千万な行為の数々へのお詫びが「魔法師一人」で済むなら安いものだと考えていたようである。

そして、ノルド側がそれで逆に恩義を感じてくれるのであれば、ニーナやヨウを公的に処罰する必要もなくなるので、願ったりな提案でもあった。彼の構想の中では、銀十字旅団には、対聖印教会戦の再戦の可能性に備えて、この護衛任務の終了後、魔境化したクラカラインの北東に位置する公益拠点アグライアへと派兵させる方針であった(より正確に言えば、アグライアに彼女達を派遣することによって、聖印教会の中で発生しつつあると言われるクラカライン浄化の動きを牽制することが主目的である)。さすがに、ヨウに関しては全くのお咎めなしという訳にもいかないが(少なくとも、表面上はしばらく謹慎にする程度の措置は必要だろう)、基本的には、その罪は戦場での働きによって償ってもらう、という方針である。

(帰ったら、こき使ってやるからな。覚悟しておけよ、異界の神)

内心ではそんな思いを抱きつつ、ひとまずマーシャルとしては、残された一泊二日のクルーズに関しては、今更中止するのも体面が悪いので、残りの日程は、一人の隣国の君主同士として、純粋に交友を深めるという方針で、ゆっくり航海を楽しむ、という体裁で乗り切ることにした。

「とはいえ、さすがに少し、気まずいと言えば気まずいな。少なくとも、あいつと姫が一緒にいるところを、あまり見たくないという気持ちもある。これは、まだ私の中で、姫への未練が残っているということだろうか?」

マーシャルは、自分に与えられたこの船内の最高級客室のソファーに腰掛けながら、傍に立つユーナに対してそう問いかける。彼の中では、もう完全にカタリーナへの「芽生えかけた気持ち」は封印した筈である。むしろ、今回の一件を通じて、自身の結婚相手としてカタリーナがふさわしくないことが明らかになった以上、彼女をヨウと結婚させるという「もう一つの選択肢」に辿り着くことが出来たという意味では、結果的にこれで良かったとも思っている。だが、その「結論」に対して、まだどこか、釈然としない気持ちが彼の中に残っていたのも事実であった。

「マーシャル様は、『未練』というよりは、『責任』を感じているのではありませんか? 『アントリアとノルドの結びつきを強化するという役割』を果たせなかったことに対して」

ユーナにそう言われると、マーシャルは少しぎこちない笑顔を浮かべる。

「そうだな、そういうことにしておこう」

自分に言い聞かせるようにそう呟きながら、マーシャルは少しずつ、気力を取り戻していく。

「気まずいままでもいかん。せめて最後まで、エスコート役としての役目を果たさせてもらうことにしよう。ひとまずは、趣向を変えて、映写室にでも誘うことにしようか。何か、彼女の気に入るような映像作品があるかもしれない」

そう言って、マーシャルはカタリーナの部屋へと向かう。一方、ユーナは「パンドラとしての自分」が通すべき「筋」のために、険しい表情を浮かべながら、同い年の「同僚」の部屋へと向かうのであった。

4.3. 闇に生きる者達

ひとまずカタリーナと別れて、自室に戻ろうとしていたカイナは、その途上の廊下で、背後に「殺気」を感じた。そして、それが誰の殺気なのかも、すぐに理解した。

「あなたがノルドに行くということは、パンドラを抜ける、ということですか?」

首筋に針を突きつけた状態で、ユーナはそう問いかける。だが、カイナも当然、そう指摘されることは想定していた。特に動じることもなく、淡々と彼女は答える。

「まだそうなった訳ではないわ。ただ、あの姫様がどんな道を歩むのかを見てみたいという気持ちはある。もしかしたら、パンドラにとって危惧すべき存在になるかもしれない。それなら、今のうちに監視出来る状態にしておくのもアリでしょう」

それは紛れもなく、彼女にとっての「本音」である。実際、彼女としてはまだ、全面的にカタリーナを信用した訳ではない。「信用したい」という気持ちがあるのは事実だが、今後のカタリーナの動向次第では、パンドラ・均衡派の一員として、場合によっては彼女を誅することすら厭わなくなるだろう。

「そうですか、それを聞いて安心しました」

ユーナはそう言って、針を取り下げる。もっとも、それは逆に言えば、カタリーナ次第では、いずれパンドラを裏切ることになる可能性も否定はしていないことになるのであるが、ひとまずユーナとしては、今の時点でそこまで追求するつもりはなかった。

もっとも、仮にカタリーナが心の底から信用出来る君主だったとしても、彼女が本気で皇帝聖印を目指さない限り、均衡派の魔法師であることと、彼女の側に仕えておくことは、決して矛盾しない。更に言えば、仮に彼女が本気で皇帝聖印を目指していたとしても、マーシーから「実現出来る可能性のある人物である」と認定されない限りは、彼女を支援し続けることを躊躇する必要もない(マーシーがゲオルグに仕えているのも、同じ理由である)。その意味では、今のところ、カイナとマーシーが本格的に対立する可能性は、あまり高いとは言えないだろう。

「それでも、ごめんなさいね、急に、勝手に決めてしまって。あなたにもきっと、迷惑をかけることになると思う」

「そうね。マーシー様には、私から上手くいっておきますよ。それにしても、前とは全然違う目をするようになりましたね、カイナ」

魔法の力で相手を厳密に記号情報化して「詳細に分析する」ことを得意とする「理論派」カイナとは対照的に、幼い頃から裏社会で生きてきた「実践派」のユーナは、直感的に相手の「目の雰囲気」から、相手の気持ちや人格を「ふんわりと理解すること」に長けている。その彼女から見て、カイナの瞳から感じ取れる雰囲気は、明らかに昨日までとは異なっていた。もっとも、その変化を具体的にどう表現すべきなのか、そしてそれが良いことなのかどうかまでは、今のユーナには分からなかったが。

「最終的にどうなるかは、また何年か後に話すことになると思うけどね」

「えぇ、しばらくあなたとケーキを食べに行けないのは残念だわ。ともかく、おめでとう、カイナ。これからも、あっちで頑張ってね」

そう言って、ユーナは手を差し出す。

「ありがとう。あなたも、いつまでも『想い人』に想いを告げられないようじゃダメよ。ストレスを溜め込むのは、ほどほどにね。食に逃げるのもダメよ。甘いものはほどほどに取らないと」

「……運動するからいいもん」

カイナに「知られたくないこと」まで知られてしまっていることについては聞かなかったことにした上で、ユーナは柄にもなく拗ねるような口調でそう言い放つ。どうにか「任務」を終え、重圧から解放された彼女達は、ただの町娘のようなそんな会話を楽しんでいた。

「また、『あの神様』が何かしでかすかもしれないけど、あなたはマーシャル様の護衛なんだから、銀十字旅団で何か起きても、あなたが巻き込まれることもないでしょう」

「えぇ、マーシャル様は、ちょっと鈍いけど、頼りになる人ですから」

こうして、微妙にかみ合っていない(単に、互いに言いたいことを言ってるだけ)の会話を繰り返しつつ、やがて二人はカイナの客室の前へとたどり着く。

「じゃあ、いずれまた会う時もあるだろうし、今は別れの言葉は言わないわ」

そう言って、カイナは客室の扉を閉める。出来ることなら、次に会う時もまた「利害が一致した立場」のまま再会したい、そんなささやかな願いを胸に抱きながら、ユーナはその部屋の前から立ち去って行くのであった。

4.4. 神と姫と王子

そして、マーシャルの客室と並ぶこの船内のもう一つの最高級客室の前では、一人の「神」が、躊躇しながらその部屋の扉を叩いた。

「開けるぜ」

そう言って、彼は客室の扉を開けると、そこには彼の想い人が一人、涼しげな顔でベッドに腰掛けている。神は、言いにくそうに視線を外しながら、訥々と語り始めた。

「あの、そのだな……、悪かったな……。君主としてのお前の立場にとっては……、この縁談が上手くいかなかったのは、決して、いいことじゃ、なかったんだろう?」

「そう思ってるんだら、あんなこと言うんじゃないわよ、まったく」

カタリーナは心底呆れた表情で、ヨウに対して言い放つ。

「う、うっせーな、黙っていられねーだろ、バーカ」

ヨウは昨夜と同様に頬一面を紅潮させながら、そう言い返す。そして、そんな彼を見て、思わずカタリーナには笑顔が溢れた。

「そうね。正直、そう言ってくれたことは嬉しかった。少なくとも、マーシャル卿は、そこまで言ってくれなかったし。もっとも、出会って1日も経たないうちにあんなこと言い出すような人がいたら、それはそれで私も信用出来ないけどね」

そう考えると、彼女の中では、やはりマーシャルに対して罪悪感がこみ上げてくる。どちらにしても、彼と自分は性格的に合わなかったのかもしれないが、それを確かめる時間すらも与えないままに断ってしまったのは、さすがに身勝手すぎると自覚していた。だが、あの状況下で自分がどう言い繕っても、今の自分が「一国の王妃にふさわしくない女性」であるという「自他共に認める評価」だけは、覆すことは不可能であるように思えたのである。

その上で、彼女は気持ちを切り替えつつ、真剣な表情を浮かべながら、ヨウの想いに対する「今の時点での返答」を伝える。

「でも、結論は昨日言った通りよ。あなたの想いが本物なのであれば、私は待っているわ。あなたがこの世界においても、元の世界にいた時と同じように、人々から崇められるような存在、人々を導ける存在、人々を守れる存在になったと、私も伯父上も認められるようになったら、その時は……」

カタリーナはそこまで口にした上で、それ以上断言して良いのかどうか、一瞬戸惑う。彼女の中に、ヨウに対して惹かれる気持ちは確かにある。しかし、それがヨウだからなのか、他の誰かが同じ状況で同じことを言ったら、同じように心が揺らいでしまうのか、まだ今の時点で彼女の中では確証が持てない。もしかしたら、自分は「他人を誤解させている」のではなく、純粋に自分自身が「軽薄な女」なのかもしれない。そんな想いが彼女の中で湧き上がる中、そこから先の言葉を遮るように、ヨウが口を開いた。

「当然だ! オレ様、すっげー恥ずかしかったんだぞ。あんな公衆の面前で。もうちょっと言うべきタイミングとかもあった筈なのに……」

徐々に小声になっていく。この会話の流れから微妙に外れた発言ではあったが、むしろ、発言を途中で流してくれたことが、今のカタリーナにとってはありがたかった。

「本当にね」

「仕方ねーだろ、あの時は、そうするしか無かったんだから」

「まぁ、でも、おかげで分かったわ、あなたの気持ちは」

「あ、それと、一個訂正な。『弟』だとか言ってたけど、オレのこと何歳だと思ってるんだ?」

そう言われたカタリーナは、すました笑顔で答える。

「少なくとも、この世界に来てからのあなたは、まだ『2歳』よね?」

想定外の答えに、ヨウは一瞬、言葉に詰まる。

「……こ、この世界に来てからは、な」

「だとすると、あなたが今の私くらいの歳になる頃には、私はもう三十過ぎてるのよね。それで釣り合うかしら? 私は別にいいけど」

「いや、だから、俺はもう既に数千歳だから! もう歳なんか覚えてないくらいだから!」

「まぁ、あなたの元いた世界と、この世界では、時間の進み方も年の数え方も違うだろうから、単純に比べることは出来ないんだろうけど」

「だから、弟扱いするなよ、バーカ! 1年や2年なんて、瞬きのような一瞬だ。だから、その、準備して待ってるんだな」

実年齢はともかく、その会話内容は、明らかに「姉」と「弟」である。そんな二人の会話は、(客室のドアが開け放したままであったため)外の廊下にまで届いており、そして、その廊下から、カタリーナにとってのもう一人の「年下の男性」が姿を表す。

「むしろ、その1年や2年の間に、お前がその大言壮語にふさわしいだけの実績を上げられていられるかどうかの方が問題だと、私は思うがな」

冷めた瞳でそう言い放つマーシャルに対して、ヨウは不敵な笑みを浮かべて言い返す。

「目標は高い方がいいだろ? 5年、10年、20年かけて上に上り詰めるなんて、そんな呑気なこと言ってられっかよ」

「そうだな、あまり姫を待たせるのではないぞ」

「だから、誰に向かってモノを言ってるんだ、オレ様だぞ?」

相変わらずの喧嘩腰の姿勢でマーシャルを睨みつけるヨウであったが、そんな彼の言い分を聞き流しつつ、マーシャルは真剣な表情で端的に語りかける。

「だがな、異界の神よ。一つ、覚えておけ。この世界では、『神』よりも『人』の方が偉い」

「なんだ? この世界には、神がいないのか?」

「神がいると言ってる連中はいるがな。だが、『あいつらが言っている神』と『お前』は、おそらく別物だ。いずれにせよ、神のために人がいるのではない。人のために神がいるのだ」

「違うな。オレ様は、人が生まれるよりもずっと前からオレ様として存在していて……」

そんな二人の「弟のような誰か」のやり取りを眺めながら、なぜか再び笑みが溢れてきたカタリーナは、二人に向かって提案する。

「よし、じゃあ、今日は、この船の中の残りの施設を一通り回ろっか。とりあえず、話の続きはカフェでお茶でも飲みながら、ってことで。ブレトランドには、有名なお茶の産地があるのでしょう?」

「えぇ、ソリュートの紅茶は、大陸諸国でも愛されている商品です。実は、ちょうどこのクルーズが終わった後、私はそこに視察に行くつもりでして。当然、この船のカフェにも、常備させています。お茶菓子も、それなりに用意しありますので、ご自由にお楽しみ下さい」

この瞬間、マーシャルの近辺で「誰か」が反応したような気がしなくもないが、おそらくは気のせいであろう。三人は、マーシャルの案内に従って、カフェへと向かうことになった。

「ちなみに、カタリーナ、お前は、俺が何の神だか知ってるのか?」

「そういえば、聞いてなかったわね」

「俺様は、元の世界では『朱雀』と呼ばれていた。火の神様だ。このオレ様がいるんだから、お前は絶対に、幸福になれるぜ」

「朱雀」とは、ヨウの本体が存在する中華世界において「四神」と呼ばれる「東西南北」を守護する神の中の一つであり、類似する別の世界では「鳳凰」あるいは「火の鳥」などと呼ばれる存在に近い。時代にもよるが、幸運をもたらす存在として崇められることもあり、そして実際、彼のこの世界における最大の潜在能力は、「幸運」を運ぶ力であった。

「火の神と海の姫か。相性が良いのかどうか、よく分からんな」

「だーかーらー!」

そんな「神」と「王子」の会話を眺めつつ、「姫」はどこか不思議な充足感を満喫していた。そして、ヨウがもし本当に「幸運」をもたらす力があるのなら、その力を私だけのためでなく、もっと多くの人々のために使って欲しい、そう願いながら、彼等の成長を静かに見守りつつ、自分自身も成長しなければならない、と改めて決意したカタリーナであった。

最終更新:2016年04月23日 02:15