第4話(BS27)「蟹座にまつわる諸事万事(エトセトラ)」(

1

/

2

/

3

/

4

)

モラード地方の北岸に位置するスパルタ村は、トランガーヌ随一の豊かな漁港として知られており、特に「蟹」の漁場として有名である。また、その蟹を用いた有名料亭が立ち並ぶことでも知られており、ブレトランドの内外から、多くの美食家達が来訪していた。

そんなこの村で契約魔法師を務めているのが、フレイヤ・カーバイトという名の少女である(下図左)。彼女は、元来は大陸の貴族家において、いわゆる「隠し子」として生まれた後、その存在を隠匿する目的でエーラムに留学させられたが、そこで元素魔法師としての天賦の才を見出され、裏虹色魔法師カルディナ・カーバイト(下図右)の指導の下、13歳にして元素魔法科の「裏課程(朽葉学科)」を卒業するという快挙を成し遂げた(もっとも、同門で更に彼女よりも若い少女がいたため、あまり話題には上がらなかったが)。

ただ、彼女は生まれ持った感性によって元素を操る能力には長けているものの、「座学」には不向きであり、卒業試験の筆記科目では赤点ギリギリだった。圧倒的な「実技」の得点によって、かろうじて卒業を勝ち取ったものの、「基礎学力が足りない」ということは自他共に認めるところであり、卒業して契約魔法師となった今でも、暇を見つけては勉学に励んでいる(だが、今一つ成果は出ていない)。

そんなフレイヤの自宅に、ある日の朝、師匠であるカルディナが訪ねてきた。一応、「出来の悪い弟子がきちんと仕事出来ているかどうかを確認するための表敬訪問」という名目でこの村を訪れた彼女ではあったが、実際には、ただこの地の蟹料理を食べたくて足を運んでいるだけである。だが、この日のカルディナはやや不機嫌であった。

「フレイヤ、ここ最近、この村のカニの収穫量が減ってると聞いたんだが、どういうことだ?」

実はこの村では、数日前から深刻な「蟹不足」の状態に陥っていた。どうやら、外部から村の近辺の漁場に潜入した者達による密猟行為が多発しているらしい。この村にとって蟹は重要な資源である以上、過度の乱獲による枯渇が起きぬよう、漁師達の協議によってその漁獲には一定の規則が定められているのであるが、明らかにその規則を無視した「密漁漁船」が出没しているという噂が、既にフレイヤの耳にも届いていた。

「私の行きつけの『蟹座』でも、『蟹味噌』以外の蟹料理はほとんど売り切れてしまっている。これでは、わざわざ私がこの村にまで来てやった意味がないではないか」

この場には直弟子のフレイヤしかいないこともあり、カルディナはあっさりと「名目」を放棄して本音を曝け出す。ちなみに、「蟹味噌」とは、蟹の内臓(肝膵臓)のことであり、本来であれば、この地方ではあまり「食用」に用いられることはないのだが、この村の大衆食堂の一つである「蟹座」においては、それを用いた独特の料理が提供されている(なお、この「蟹座」という店名の由来については諸説あるが、いずれも定かではない)。

「それは、店としてどうなんスかねぇ。なんで、あんなグチョグチョしたものを皆が好き好んで食べるのか、分かんないっスよ」

フレイヤはそう答える。彼女は「貴族の血を引く魔法師」であるにも関わらず、その口調はどこか庶民的であり、徒弟制度下の職人見習いのような言い回しを用いる。その物腰は、時に「品がない」と言われることもあるが、フレイヤ自身もカルディナも、特にそのような風評を気にする性格ではなかった。

そして、どうやらフレイヤは「蟹味噌」のことを「美味」とは思えないらしい。もっとも、それは彼女だけでなく、この世界の大半の人々もまた、同じように感じていた。そしてカルディナもまた、そんな彼女の言い分に対して、やや渋い顔をしながら同意する。

「異界の食べ物の中には、この世界に合うものと合わないものがあるらしいな」

ただ、カルディナはそうは言いながらも、心のどこかで「本当は、もっと旨く調理すれば、美味しく食べられる方法があるのかもしれない」とも思っていた。好事家である彼女は、蟹味噌という未知の食材に対して強い好奇心を抱いており、異世界(の一部)においては、それが珍味として重宝されていることも知っている。故に、その魅力を自分が理解できないことに対して、やや悔しくも思う気持ちもあった。

「先生、あの店、潰しましょうか?」

フレイヤは単刀直入にそう提案する。どうやら、彼女はカルディナとは異なり、蟹味噌のポテンシャルには微塵も期待していないらしい。そして、この村の領主の契約魔法師である彼女が本気になれば、大衆食堂の一つくらい、営業停止に追い込むことは容易であろう。

「いや、好きな奴は好きなんだろうし、他のメニューは問題ないから、別に潰す必要はない。それよりも、ちゃんと普通の蟹料理が充実してくれさえすれば、私はそれでいいんだ。今、お前が為すべきことは、『蟹の鋏や脚の部位』を着実に確保出来る環境を取り戻すことだろう」

そう言われたフレイヤは、「気に入らない店を潰すためのお墨付き」を貰えなかったことに少し落胆しつつも、素直に師匠の提言を受け入れた上で、思案を巡らせる。

「やっぱり、密漁が原因っスかねぇ」

現状において、まだ確たる証拠はない。だが、数日前から海賊船と思しき不審船の目撃情報が漁師達の間で広がっており、その出没場所の近辺で蟹の漁獲量が激減しているという噂もある以上、そう考えるのが自然である。

「そうだろうな。そして、それをどうにかするのが、お前たちの仕事だろう」

「了解っス、先生! レヴィアさんと相談してみるっス!」

フレイヤはそう言って、自身の職場である領主の館へと向かって駆け出して行く。「レヴィア」とは、彼女の契約相手の名なのであるが、そんなフレイヤの後ろ姿を、師匠であるカルディナは苦笑しながら眺めつつ、静かに呟く。

「昔から、犬みたいな奴だと思っていたが、良い飼い主に恵まれたようだな」

1.2. 二人の看板娘

それから数刻後の昼下がり、この村を代表する大衆料理屋「蟹座」に、遠方から来訪した十数人の子供達が入店してきた。

「マージャ村からのお客さんですよー」

この店の給仕を務めるアカリ・シラヌイ(下図)の愛らしい声が、店内に響き渡る。彼女は一見すると普通の10代半ばの少女であるが、その正体は「地球人」の投影体である。地球では「アイドル歌手」として活躍していた彼女は、混沌の力によってこの世界に投影された後、この店の主人に助けられ、そのまま住み込みで働くことになった(アイドル時代の彼女については

ビギニングアイドル「名古屋八八プロジェクト」を参照)。

地球の中でも「日本」と呼ばれる独特の食文化を持つ国で育った彼女は、この地の名産品である「蟹」を、野菜などと共に煮た上で独特の調味料を用いて味付けする「蟹鍋」という文化をこの店の主人に伝えたことで、並み居る蟹料理の名店が並ぶこの村の中でも、「蟹座」を最上級の人気店にまで押し上げることに成功した。その上で、日頃はウェイトレスとして働きつつ、時折、常連客の人々に促される形で、その美しい歌声を店内で披露することもある、まさにこの店の「看板娘」的存在であった。

そして、そんな彼女に紹介される形で店に入ってきたのは、奇妙な異界の装束を纏った(アカリと同年代くらいの)少女に引率された、彼女より年少で軍楽隊のような制服に身を包んだ少年少女たちの集団であった(下図)。

「おぉ、アカリちゃん、その子達が、例のマージャの音楽祭の優勝者かい?」

「はい。ちょっと色々事情があったらしくて、遅くなっちゃいましたけど、ようやく、この村にお招きすることが出来たんです」

常連客の一人の問いかけに対して、アカリは笑顔でそう答える。今から約一ヶ月ほど前、アントリア北部のマージャ村で「第二回国際音楽祭」が開かれた際、アカリは審査員兼(「蟹座」の代表という意味での)出資者として参加し、彼女が気に入った演者(実質的な優勝者)に「蟹鍋食べ放題券」を与える任を担っていた。そんな彼女の心を射止めたのが、この「マージャ少年音楽隊」だったのである(詳細は

ブレトランド八犬伝6を参照)。

「わー、蟹さんだー、蟹さんだー」

年少の子供達が、店に飾られている蟹の甲羅を見てはしゃいでいたが、その一方で、そんな彼等の期待に満ちた瞳を目の当たりにしたこの店の主人は、悩ましそうな表情を浮かべていた。その様子に気付いたアカリが、首をかしげながら問いかける。

「どうしたんですか?」

「すまん、ちょっと今、この人数分の蟹は用意出来ないんだ……」

漁獲量が減ったとはいえ、蟹の蓄えが全くない訳ではない。だが、子供とはいえ10数人分の蟹鍋を用意するとなると、今のこの店では厳しいようである。

「じゃあ、今、出せるのは、『あの子』しかいないんですか? さすがに、あんな小さい子達の口には合わないですよね」

「まぁ、今日のところは、蟹以外の料理で我慢してもらうことにしよう。蟹鍋については、また次の入荷次第、ということで」

二人がそんな話をしているところで、厨房から「小柄ながらも、やや筋肉質の少女」(下図)が現れ、自分の事を指差しながら、子供達に話しかける。

「ボク、どうかな?」

「ボク」と名乗ってはいるが、少なくとも見た目は女性に見える。いきなりそう問われた子供は、戸惑いながら問い返す。

「お姉ちゃん、誰?」

「カニミソだよ」

聞きなれない響きの単語に、子供は困惑の表情を浮かべる。

「カニミソ……?」

「食べたこと、ない?」

そう問われた子供は、戸惑いながらも静かに頷く。もっとも、「カニミソ」という単語が、当初は「今、自分が話している少女の名前」だと思っていただけに、それが本来は「食べ物」を意味する言葉だと認識出来ているのかどうかも怪しい状態である。

「アカリちゃん、お願い」

「カニミソ」と名乗った少女は、そう言ってアカリに合図する。アカリは気が進まない素振りを見せながらも、その「カニミソと名乗る少女」を厨房に呼び込んだ。

厨房の扉を閉めると、「カニミソと名乗る少女」は、左手の袖を肩まで捲り上げ、おもむろに自分の左肩のあたりの「肉」を右手で激しく掴み、そのまま一気に引きちぎる。通常の人間であれば、引きちぎられた場所からは肉や骨が露出し、激しい出血が起きる筈であるが、彼女のその皮膚の下にあるものは、筋肉でも脂肪でも骨でもない、「灰色がかった黄土色の物質」であった。そして、それは「引きちぎられた肉片」の方も同様であり、彼女はその「灰色がかった黄土色の物質」を、苦痛一つ感じていないような笑顔を浮かべながら、アカリに渡す。

「とりあえず、これくらいでいいかな?」

「そうね。十分だと思う」

アカリはその物質を受け取ると、慣れた手付きでその物質に付随していた「皮膚」の部分を剥がし、軽食用のビスケットの上に塗っていく。そこから漂うのは、まごう事なき「蟹味噌」の匂いであった。

この「カニミソと名乗る少女」の正体は、「蟹味噌のオルガノン」である。彼女は、アカリの故郷である「地球」の「日本」という国において、「食用蟹味噌」として蟹料理屋に提供されたものの、調理に失敗し、食べられずに捨てられた後、ヴェリア界を経由してこの世界に「人」の形を持って出現した投影体であった。彼女自身を意味する「人名」は存在しない。強いて言うならば「カニミソ」それ自体が、彼女の個体識別名である(今のところ、彼女以外に「蟹味噌のオルガノン」が彼女の周囲に現れたことがなかったので、特にそれで不自由はなかった)。

故に、一見すると彼女は「小柄で、やや筋肉質の少女」程度にしか見えないが、実は彼女の血肉に相当する部分を構成しているのは「蟹味噌」であり、彼女は文字通り、自分の身(実)を削ることで、「蟹味噌」を生み出し、それを人々に提供することを生き甲斐としている。混沌の産物であるが故に、彼女には、自分を食べた者の身体や精神を回復させる作用もあるのだが、その味にはあまりにも「クセ」がありすぎることから、多くの人々に「食べ物」とは認められぬ、不遇な人生をこのブレトランドでも送っていた(唯一の例外は「ヴェルナ」と名乗る魔法師の少女に「美味しい」と言ってもらえたことだが、それがいつどこでの邂逅だったのかは、もう彼女自身も覚えていない)。

だが、「食糧としての蟹味噌」の価値が(一部で)認められている世界の住人であるアカリと出会い、彼女の手で調理されることで、この店の一部の客層に受け入れられ、やがてアカリと共にこの店の「(自称)看板娘」としての地位を見つけることになったのである。

「みんなー、お待たせー、カニミソだよー」

そう言って、彼女は自分の身体の一部が塗られたビスケットを子供達に差し出す。本来であれば、彼女の本来の持ち味を引き出せる食材は他にあるのだが、それはこの世界ではなかなか手に入れることが出来ないため、このような形でスナック感覚で提供することが多いのだが、それを目の当たりにした子供達は、その「おどろおどろしい見た目」と「これまで嗅いだことのない臭い」に対して、食べる前から拒絶反応を示す。

「えー、何これ、気持ち悪いよー」

「怖いよー」

そう言って泣き顔を浮かべる子供達の反応を見せつけられたカニミソは、あまりのショックで、思わず店の外へと走り去ってしまう。

(どうして……? どうしてボクの美味しさを分かってくれないの……?)

店の裏でうずくまりながら、一人涙を流すカニミソであったが、そんな彼女の背中に、そっとアカリや寄り添うように手をかけて慰める。

「気にしなくてもいいのよ、あの子達には、まだあなたはちょっと早いだけだから。きっと、お酒が飲めるような歳になれば、あなたの良さも分かるから」

実際、カニミソの需要は、いわゆる「酒呑みオヤジ」の客層に多い。もっとも、中にはアカリのように、酒は(この世界の規範的には飲んでも問題はないのだが)飲めなくても彼女の価値を理解出来る者も居る。その意味では、酒呑み以外の人達でも、彼女を受け入れられる可能性が無い訳では無いのだが、さすがに年端もいかぬ子供達には、まだ早すぎたようである。

1.3. 兄弟仁義

一方、その頃、村外れでは、この村の沿岸警備隊長を務める男(下図)が、隣町のエストからの来客を出迎えていた。

この男の名は、ボニファーツ・ヴェッセルス。歳は27。父はトランガーヌ海軍の英雄として知られた豪傑であり、彼もまた、その偉大なる父に憧れて武人を志した人物であった。その頭部は常に「甲虫を形取った兜」で覆われているが、それは、彼が「英雄の模倣者」と呼ばれるタイプの邪紋使いであることに由来する。彼は、とある異界の森に住む「ヘラクレスン」と呼ばれる人物に憧れ、彼のようになりたいという思いから、彼のトレードマークである「兜」を模倣していたのである(ただ、実際のところ、その人物の実態まではよく分かっておらず、そもそも、その正式な呼称が「ヘラクレスン」なのか「ヘラクレス」なのかすらも不明であった)。

自己顕示欲が強く、尊大な態度を取ることもあるが、その武人としての実力には定評があり、かつてはトランガーヌ海軍の一角を担う指揮官として、2年前のアントリアによる侵攻作戦に対しても孤軍奮闘し、大陸の同盟軍から派遣された海軍指揮官の一人を討ち取るという功績を上げている。だが、そんなボニファーツの局地戦レベルの勝利も、陸戦における大敗を覆すには至らず、旧トランガーヌ子爵軍はあっさりと敗退し、彼もまた、最終的には降伏を余儀なくされた。

そんなボニファーツの降伏の仲介を担当したのが、今、彼が出迎えている魔法師、フィネガン・アーバスノットである(下図)。フィネガンは、2年前の侵略戦争において、アントリア側の指揮官であった老将ジン・アクエリアス(現エスト領主)の契約魔法師としてこのモラード地方の攻防戦に参戦していたのであるが、実は彼は、エーラムに入門する以前はトランガーヌの民であり、ボニファーツの実兄でもあった。

規約上、エーラムの魔法師となった者は、本来の家族との絶縁を要求され、あくまでも中立な一人の魔法師として、世界各地の君主の元に派遣されることになる。だが、実際には魔法師もまた一人の「血の通った人間」である以上、本来の血縁者との関係を、完全に断ち切ることは難しい。故に、彼は侵攻作戦の終盤において、徹底抗戦を続けようとしていたボニファーツを説得した上で、アントリアの支配下に置かれた新体制の中でも彼の立場を保証するよう、契約相手であるジンに懇願した結果、ボニファーツはアントリア傘下となった現体制に置いても、トランガーヌ時代と変わらぬ「沿岸警備隊長」の地位を維持することになったのである(無論、これはただの縁故採用ではなく、純粋にボニファーツの実力をジンが認めた上での措置でもあった)。

「よぉぉぉ、アニキ、久しぶりだな! どうしたんだ、急に?」

豪快な大声でそう問いかける実弟に対して、フィネガンは神妙な口調で答える。

「最近、この辺りで出没する海賊について、確認したいことがある。どこかで、腰を落ち着けて話そうか」

「なーるほど! アニキ、そういうことなら、この村でイッチバンの料亭に、案内しよう!」

ボニファーツとしても、海賊による密漁の噂は聞いていた。だからこそ、その話を持ちかけられたことで「戦いの予感」を感じ取ったのか、そんなハイテンションな口調で、実兄を(自身のお気に入りの大衆料理屋である)「蟹座」へと案内することになった。

そんな二人が「蟹座」に近付くと、店の外でカニミソを慰めていたアカリも、その来訪に気が付いた。

「あ、カニミソちゃん、お得意さんが来たよ。中に戻ろう」

そう言って、彼女はカニミソを連れて店内へと戻る。そして彼女の予想通り、ボニファーツは席に着くなり、給仕に来たアカリに対してこう告げた。

「とりあえず、蟹味噌2人前と、あと、酒を」

彼はこの村でも有数の大酒飲みであり、昼間であろうが、勤務中であろうが、いつでも水のように酒を飲む。そんな彼にとって、蟹味噌は「お気に入りのつまみ」の一つであった。先刻、子供達に出そうとして拒絶された「蟹味噌付きビスケット」をアカリが酒と共に運んでくると、ボニファーツはフィネガンに勧めながら、ムシャムシャと頬張る。

「な、旨いだろう?」

「ふむ。悪くない。これはこれでなかなかの珍味だ。だが、客を選ぶだろうな」

フィネガンは特別酒好きという訳でも、美食家という訳でも、味覚障害という訳でもない。ただ、知的好奇心は旺盛なようで、蟹味噌という未知の味覚に対しても、その「珍しさ」そのものに一定の価値を見出しているようである。

こうして、酒と蟹味噌を味わいつつ、やがてフィネガンは、話を本題を弟に持ちかける。曰く、最近になってスパルタの近海に出現する海賊を率いている男は、この村の先代領主ヴィンス・コーララではないか、という噂があるらしい。その話を聞かされたボニファーツはやや困惑した表情を浮かべる。

「確かに、その噂は聞いたことがある。だが、先代の領主様がそのようなことをする筈がないと思い、聞き流していたんだが……」

ヴィンスは、ボニファーツにとっては2年前まで主君であった人物である。この村の民のことを考え、村の発展のために尽力した領主であったが、2年前の侵攻作戦の際に戦場で行方不明となっており、その後の消息は完全に途絶えていた。

「私も最初はそう思っていた。というよりも、そう思いたかったのだが、私が時空魔法を用いて詳細に検証してみた結果、少なくとも何らかの形で関わっている可能性は極めて高い。それが、今の私の見解だ」

フィネガンの時空魔法を用いた「予言」の信憑性の高さには定評がある。そして、彼は極めて慎重な性格であり、決して勢いだけでこのような情報を伝える人物ではないことも、実弟であるボニファーツには分かっていた。

「お前は先代殿には色々と恩義もあるだろうし、思うところもあるだろう。だから、もし、お前が先代殿と戦いたくないと言うのであれば、お前達の代わりに、我がエストの海軍が相手をするという選択肢もある。もし、実際に彼を前にして、手心を加えてしまうかもしれないという可能性があるなら、私達に任せてもらった方が良いだろう」

実兄からそう提案されたボニファーツは、その意図は理解したものの、彼は彼で、通さなければならない「筋」と「意地」があった。

「アニキの配慮には感謝する。だがしかし、ここは新しい領主様の立場もある。それに、村人を困らせるようならば、たと以前の領主様であろうと、俺は全力で戦うぞ」

そう言われたフィネガンは、安心したような笑顔を見せた。

「お前ならば、そう言ってくれるだろうと信じていた。とはいえ、最終的にどうするかは、その領主様本人の意向を確認する必要がある。これから、その御本人にお伺いに行くことにしよう」

そう言って、フィネガンは席を立ち、領主の館へと向かった。この村を守る武官として、ボニファーツもその謁見に同席するという選択肢もあったが、彼は兄を静かに見送りつつ、隣のテーブルの料理を片付けに来たアカリにこう告げた。

「あ、蟹味噌、追加で」

1.4. 男装の麗人

こうして、フィネガンが一人で領主の館へと向かうことになったのであるが、そんな彼よりも一足先に契約魔法師のフレイヤが、領主の執務室の前に到達していた。

「レヴィアさん!」

フレイヤが執務室の外から大声でそう呼びかけると、中から落ち着いた女性の声の返答が返ってくる。

「フレイヤですか。入って下さい」

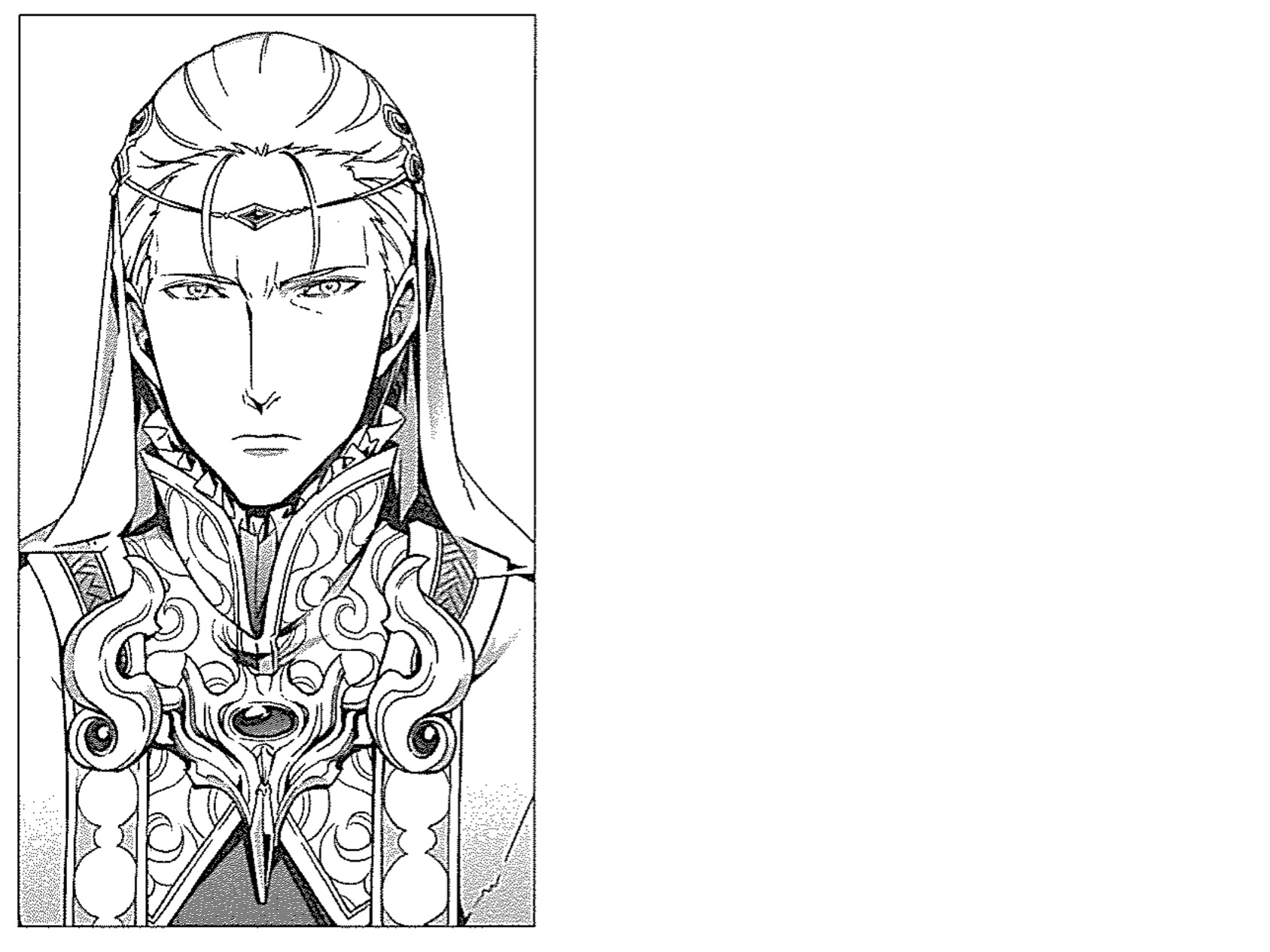

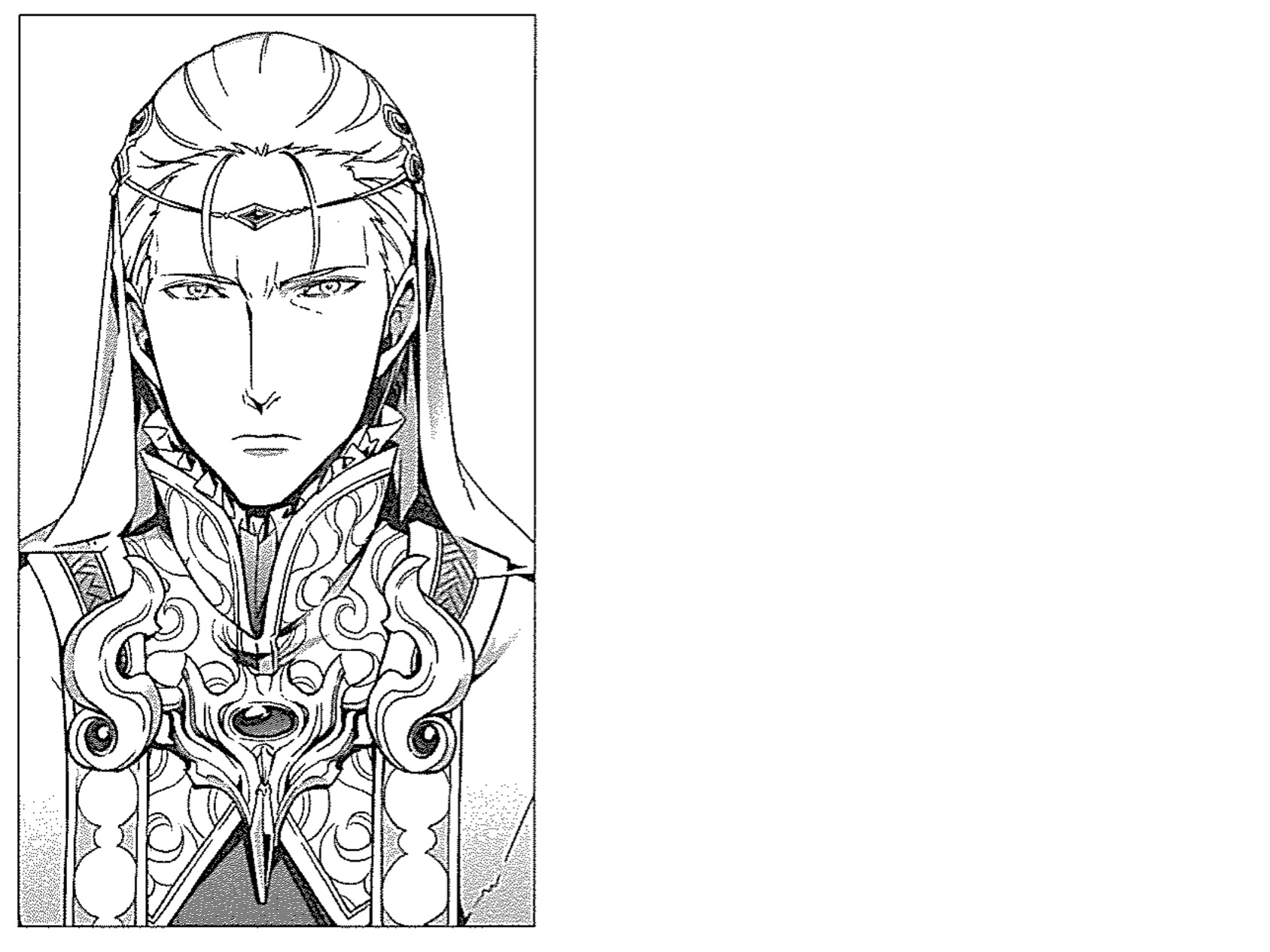

そう言われたフレイヤ勢いよく扉を開けると、そこにいたのは、この村の領主、レヴィア・ルーフィリア(下図)であった。

片眼鏡をかけて、黒いロングコートの下に青年貴族のような装束をまとった彼女は、初対面の人々からは男性とよく間違えられるが、れっきとした女性である。本人としては、別に性別を偽っている訳でも、男性として育てられた訳でも、特殊な性的趣向がある訳でもない。ただ「昔から、この格好で生きてきたから」というだけで、特に深い理由もなく、男装を続けていたのである。

そして、彼女はその外見以上に、特殊な経歴の持ち主であった。というのも、彼女の本来の実家は、旧トランガーヌ子爵家であるペンブローク家と深い繋がりあり、彼女自身もかつては、6歳年下の子爵令嬢エレナ(当時のトランガーヌ子爵にして現在はトランガーヌ枢機卿を名乗るヘンリー・ペンブロークの長女)の侍従役を務めていた身なのである。

だが、7年前、レヴィアがまだ13歳だった時、彼女の父が冤罪の咎で処刑されたことで、トランガーヌの宮廷内での居場所を無くした彼女と母は、亡命を余儀なくされる。最終的に、母の実家であるアントリアの貴族家(ルーフィリア家)へと引き取られた彼女は、やがてアントリア騎士団の一員となり、そして2年前の侵攻作戦で功績を上げたことで、この地の領主としての地位を手に入れるに至った。

結果的に、かつての祖国への侵略に加担することになってしまった彼女に対して、当初は村人達からの反発も強かったが、領主として毅然とした態度で公正な執務を淡々とこなし続け、村人達がトランガーヌ時代と比べても遜色のない生活を維持出来るような施政を続けていった結果、やがて村人の大半は彼女の治世を受け入れるようになっていった。

そしてまた、レヴィアのその「独特な風貌」と「凛とした雰囲気」は、一部の村人達(主に女性)の間での熱烈な「支持者」を生み出した。その筆頭格が、彼女の契約魔法師として派遣されたフレイヤである。フレイヤはレヴィアのことを常に尊敬と憧憬の眼差しで見つめ、彼女のために尽くすことに無上の喜びを感じる。それはまさに、飼い主と忠犬のような関係であった。

「レヴィアさん、さっきそこで先生と会ったんスけど、最近、蟹が不足してるらしいんスよ」

「その件でしたら、こちらにも幾つか報告が上がっています」

そう答えながら、レヴィアは村の漁師や蟹料理店の面々から届いた山のような陳情書に目を向ける。まさに今、彼女もその問題への対処法を思案していたところであった。

「蟹は、この村の産業を支える重要な存在です。このまま放っておく訳にはいかないでしょう」

「そうっスねぇ。どうしましょう?」

「密猟者がいるということならば、その討伐のための兵を出す必要があると思いますが……」

問題は、まだ現状ではその「密猟者」の全容がよく分かっていない、ということである。ひとまずレヴィアはフレイヤに対して、その陳情書に書かれた様々な証言に目を通すように命じるが、実際のところ、あまり具体的な情報が書かれていないので、蟹の激減の原因が本当に密漁なのかどうかも、判別がつかない状態であった。

そして、フレイヤがその確認作業を完了するよりも先に、今度はフィネガンが到着する。フィネガンの契約相手である老将ジン・アクエリアスは、このモラード地方全体を統括する人物であり、レヴィアにとっては実質的な上官に当たる。そのジンの名代としてこの地を訪れたフィネガンに対して、レヴィアが丁重に執務室に招き入れると、彼はレヴィアに対して、先刻ボニファーツに告げた「先代領主ヴィンスが密漁に関わっている」をそのまま伝えた。

「なるほど……。先代領主とあれど、この村に仇なすのであれば、戦うことには変わりはありませんが、相手が君主となると、一筋縄では行きそうにないですね」

2年前の電撃作戦において、レヴィアはヴィンスと直接戦っている訳ではないので、彼女はヴィンスの君主としての実力を知らない。ただ、圧倒的に不利な状況の中で、ボニファーツと共に終盤まで激しく抵抗した人物という噂は聞いている。その彼が黒幕であるとすれば、ただの海賊討伐では済まなくなる可能性もあるだろう。

「必要とあらば、我がエストからも援軍を派遣致しますが、いかがでしょうか?」

フィネガンのその申し出に対して、レヴィアとしては即答を避けた。この地を守る領主として、出来れば「手助けは不要」と言いたいところだが、敵の総戦力すら分からない現状では、無責任にそう断言する訳にもいかない。

こうして、レヴィアがどう返答すべきかを迷っている間に、先にフレイヤが口を挟んできた。

「それにしても、まだトランガーヌの残党がウロウロしてるんスね」

フレイヤはブレトランド人ではなく、この地の歴史にもあまり馴染みがないため、長年対等(あるいは格下)とみなしてきたアントリアに蹂躙されたトランガーヌの人々の心理的な屈辱は理解出来ない。既に2年前に滅びた国の残党が、未だにアントリアに屈服せずに下野したまま海賊行為や密漁行為を続けているという可能性が、今ひとつ実感を持って想像出来ないようである。

そんな彼女を諭すように、レヴィアは彼女に向けて口を開いた。

「それは仕方ないとは思う。この地はアントリアが占領したとは言っても、まだ私達に恭順しない人々は多い。そして、彼等も生きていくための糧を得るために必死なのだろう」

レヴィアはそう説明したが、実際のところ、これがただの「生活の糧を得るための密漁」なのかどうかは分からない。もしかしたら、南方で展開する聖印協会の援助を受けた(旧トランガーヌ勢力の一部による)「神聖トランガーヌ枢機卿領」がその背後にいるのかもしれない。おそらく、フィネガンやジンが一番警戒しているのは、その可能性であろう。

「でも、ここはレヴィアさんの領土っスから、そういうことをするのは許せないっスよ」

フレイヤが単純明快にそう言い放つと、レヴィアは静かに頷く。

「当然だな。そして、エストへの援軍が必要かどうかを確かめるためにも、ひとまず本格的な調査が必要だろう。先刻の件については、その調査結果を踏まえた上で、改めてお返事させていただく。それでよろしいか、フィネガン殿?」

「承知致しました。では、ひとまず私はこれにて失礼致します。まだ今後数日はこの村に滞在させて頂く所存ですので、何か御入用の件があれば、いつでもお申し出下さい」

「お心遣い、感謝します。アクエリアス卿にも、よろしくお伝え下さい」

「はい、御老公も、皆様のご活躍には期待しております」

そう言って、彼は領主の館を去って行く。彼の中では、概ね想定通りの反応であったが、この時点で彼は、レヴィアには一つ、あえて重大な情報を伏せていた。

(少なくとも、彼女自身が何かを企んでいる様には見えない。ただ、彼女自身にその気がなくとも、今後の状況次第では、彼女が「そちら側」に傾かざるをえなくなる可能性もある。そして、それはボニファーツもまた同じ……)

一人密かに思案を巡らせながら、フィネガンはひとまず、宿を探す。本来ならば、レヴィアに来客用の一室を要求出来る立場なのだが、彼はあえて、その選択肢を避けていた。それは、彼の瞳に映る未来図の中での「最悪の可能性」を考慮した上での判断であった。

その後、やがて陽は落ち、村の家々から蝋燭の光が灯り始める頃、奇妙な風貌の少女が、蟹座を訪れた。レイピアを腰に差したその出で立ちは、一見すると騎士のようにも見えるが、その割には体格が華奢である。そして、その顔は奇妙な「狐面」によって覆われていた。

だが、そんな珍客に対しても、この店の看板娘であるアカリは、臆することなく接客する。もともと異世界人である彼女にとっては、この程度の怪しげな人物など、この世界に来たばかりの頃の違和感や衝撃に比べれば、大した問題では無かった(そもそも、この村の警備隊長自身が、甲虫の兜を常備した人物である)。

「いらっしゃいませー! すみません、今、ちょっとウチの看板メニューの『蟹鍋』が切れてるんですけど……」

そう言われた狐面の少女は、仮面の下から静かに短く問いかける。

「では、今夜のおすすめは?」

「そうですね、今でしたら……」

アカリが白身魚のマリネかムニエルあたりを勧めようかと思い、一瞬間が空いたその隙に、横から野太い男の声が聞こえる。

「嬢ちゃん、嬢ちゃん、この店は、蟹味噌がオススメだよ。今日は俺が奢ってやるから」

ボニファーツである。この日の彼は「来客(フィネガン)をもてなす」という名目で休暇を取っており、丸一日非番であったため、昼にフィネガンを見送った後も、ずっとこの店で飲み続けていた。故に、既にすっかり酔っ払った状態の彼は、そう言いながらこの「狐面の珍客」に絡もうとするが、この時、ボニファーツはこの少女から漂う雰囲気を、以前どこかで感じ取ったことがるような、そんな懐かしい気配を感じた。

「ん? 嬢ちゃん、昔、どこかで会ったことあったかな?」

「いえ、私は、この村に来たのは初めてで……」

「そうかぁ。うーん、まぁ、ちょっと俺も酔ってるのかなぁ」

実際のところ、ちょっとではないレベルで泥酔している。その状況に、狐面の少女は内心密かに安堵しつつ、適当に話を合わせていると、やがて(彼女の同意を確認することなく注文された)「蟹味噌付きビスケット」が彼女の目の前に届けられた。

(こ、こんな料理、前来た時にあったかしら……?)

彼女は困惑しつつ、せっかく出された料理を食べもせずに拒絶するのも失礼と思い、狐面の隙間から、その一片を口に入れる。その直後、今まで感じたことのない、なんとも言えぬ独特の風味が、彼女の味覚と嗅覚を包み込んだ。

「こ、これが、『大人の味』なのですか……」

強引に未知の世界に放り込まれたような感覚に囚われた狐面の少女は、思わずそう口にする。だが、その様子から、明らかに気持ち悪そうな心境に陥っていることは、目の前でその様子を眺めている甲虫の兜の男にはすぐに分かった。

「嬢ちゃんには、まだ早かったかな」

彼はそう言って笑いながら、残りの蟹味噌を自分の口に運びつつ、手元の酒を食道へと流し込む。そんなボニファーツの様子を見ながら、狐面の少女はひっそりとその場を立ち去る。

(この店で何か情報が得られればと思って入ったんだけど、ちょっとこの味付けにはついていけないわ。前来た時は、もっと普通に美味しい店だったのに、いつの間にこんなことに……)

内心そう思いながら、彼女は店の外に出て、夜風に当たることで、少し気分をリフレッシュさせる。出来れば、狐面を取って直接その夜風の心地良さを肌で感じたいところであったが、今の彼女には、この地で自分の顔を晒せない特殊な事情があった。

(それにしても……、そろそろ普通に美味しい料理が食べたいなぁ……)

ポーターの領主の館で久しぶりに垣間見た学友の料理の匂いのことも思い出しつつ、彼女は新たな「情報源」を求めて、村の「中心部」へと向かって行くのであった。

2.2. 旧主との再会

こうして、沿岸警備隊長であるボニファーツが酒と蟹味噌を堪能する一日を送っている間に、契約魔法師であるフレイヤは、領主のレヴィアから、海賊集団についての詳しい情報(特に、その規模と拠点)を調べるように命じられ、その任に従事していた。

他ならぬレヴィアからの命令ということで、喜び勇んで村中を駆け回って聞き込み調査を実施した彼女は、レヴィアの期待以上の豊富な情報を手に入れることに成功する。彼女は、搦め手を用いた交渉などは得意とは言えないが、その裏表のない性格と、有り余る行動力のおかげで、この村の人々の間からは「どこか不安なところもあるが、なぜか憎めない魔法師様」として、すっかり顔の広い存在となっていたらしい(その意味では、常に冷静沈着で孤高な雰囲気の漂うレヴィアとは、互いの弱点を補い合う「いいコンビ」であった)。

フレイヤの調査によれば、海賊達が主に出現するのは陽が落ちた後の時間帯であり、主に村の北北西の方角の海域に、その目撃情報は集中しているらしい。その規模は、今までに発見された船の種類からその数を類推すると、おそらく、この村の守備兵の約半分程度の人員を擁しているのではないか、というのがフレイヤの推測であった。ただ、その海賊船の中に、「聖印」を持つ者がいるという情報は、今のところどこからも出ていない。

「この村の戦力の半分に相当、ですか。ただの密猟者にしては、規模が大きいですね」

レヴィアとしては、想定の範囲内ではあったものの、簡単に叩き潰せる相手ではないということを察し、その片眼鏡の奥の瞳が警戒心を帯びる。あくまでもこれは「現時点での情報」であり、実際には彼等がそれ以上の戦力を隠し持っている可能性も十分にある。それに、この世界における戦争は、単純に人数だけで決まるものではない。たとえば、敵にフレイヤと同等以上の実力を持つ魔法師が五人以上いれば、おそらくこの村の戦力だけでは太刀打ち出来ないだろう。

「他に何か目的があるんスかねぇ。蟹のためだけに、ここまでやりますか?」

「金額だけでも、相当な額ではある。ただ、確かに、ただの密漁にしては規模が大きすぎるし、妙といえば妙だ。フレイヤ、それはいい目の付け所だと思う」

状況が緊迫してきたことで、レヴィアはいつの間にか、従来の「穏やかな為政者としての口調」から、「本気の武人としての口調」に切り替わっていた。そして、そんな「本気のレヴィア」にそう言ってもらえたことで、フレイヤは目を輝かせる。

「褒めてくれたんスか?」

「それはそうだ。そもそもこの情報自体、君が探してくれたんだろう? 褒めない理由がどこにある?」

「レヴィアさんに褒められて、嬉しいっス! ウチ、頑張るっスよ!」

「あぁ、頑張ってくれ。とりあえず、今日の夕刻あたりに、調査に行くことにしよう。明日になったら、ボニファにも招集をかけてくれ」

「了解っス!」

フレイヤは生き生きとそう答える。ちなみに、ボニファとは、前述のボニファーツ・ヴェッセルスのことであり、レヴィアは彼のことをそう呼んでいる。

「カニミソは……、どうしようか?」

レヴィアは迷いながらそう呟く。彼女は日頃はただの大衆食堂の店員だが、実は彼女もまた、この村においては、有事の際には一部隊を任された指揮官としての立場を任されている。前述の通り、彼女は自分の体の一部を他人に差し出すことで他人を癒す力を持っているが、それだけでなく、純粋に「一人の戦士」としても、君主や邪紋使いに劣らぬ実力の持ち主でもあった。

「別に、いらないんじゃないっスか? あいつ、いけ好かないっス」

カニミソのことが(主に味覚的な意味で)嫌いなフレイヤは、あっさりとそう言ってのけ、レヴィアはそれに対して苦笑しつつ答える。

「村の警備を完全に留守にする訳にもいかないしな。万が一のために、彼女には我々の不在時にこの村を守るために残ってもらった方が良いかもしれない。とりあえず、今夜はもう休んでいいぞ、フレイヤ」

レヴィアにそう言われたフレイアは、満足した表情で答える。

「よし、じゃあ、ウチは今から、掛け算の『七の段』を復習して寝るっス!」

「……算数が、出来ないのか?」

「出来ない訳じゃないんス。ただ、ちょっとつっかえるだけなんスよ」

「まぁ、いい。もし、分からないことがあったら、私のところに来なさい。教えてあげよう。これでも、エレナ姫の世話係を仰せつかっていた人間だ。人に物を教えるのは慣れている」

「レヴィアさんが、わざわざウチのために!? 嬉しいっス! 頑張るっスよ!」

そんなやり取りを交わしていた二人であったが、この時、フレイヤは窓の外に不審な人影がいることに気付いた。

「そこにいるのは、誰っスか!?」

「どうしました、フレイヤ?」

フレイヤが窓を開け、二人で外を見ると、そこにはロングコートを着た華奢な人影が、その場から立ち去ろうとしている姿が確認出来た。その様子から察するに、この館の従業員ではない。二人は急いで外に出て、その人影を追いかける。

こうなると、さすがに騎士であるレヴィアの方が身体能力は上である。彼女は素早く回り込んで、そのロングコートの人物に追いつくことに成功した。その顔を確認しようとしたレヴィアであったが、その人物の顔の部分は、狐面によって覆われている。

「この館で、何を探っていた!?」

それに対して、しばしの沈黙が流れるが、やがてその人物は、静かに狐面を外して素顔を晒す(下図)。

「お久しぶりです、レヴィア」

数年ぶりに目の当たりにしたその顔と声は、確かにレヴィアの記憶にある「かつての主人」のものであった。

「エレナ姫……? どうしてここに?」

そこにいたのは、前トランガーンス子爵ヘンリー・ペンブロークの娘、エレナ・ペンブロークである。かつてレヴィアは彼女の侍従を務めており、エレナにとっては最も信頼出来る人物として、頼りにされていた。だが、やがてエレナに魔法師としての資質があることが発覚し、彼女はエーラムへと留学する。そしてその数年後に、レヴィアは父の冤罪事件によって、トランガーヌを去ることになったのである。

「話せば長くなるのですが、端的に言えば、この村で起きている蟹の密漁事件が気になったからです。もっとも、本来は、別の要件でこの地方を調査していたのですが……」

今はその「別の要件」について話すと、かえって事情がややこしくなるかもしれないと考えたエレナは、ひとまずその件については割愛する(これについては

ブレトランドの遊興産業3を参照)。

「つまり、この村の状況を憂慮して来てくれた、ということで良いのか?」

かつて自分が仕えていた少女を前に、レヴィアはあえて「厳格な口調」で問いかける。今のエレナがどのような立場なのかは分からないが、少なくとも今、自分はトランガーヌの旧子爵家およびその残党からは敵視される立場にいる。ここは情に流されず、毅然とした態度を示すことが、「アントリアの騎士」としての今のレヴィアの通すべき筋であった。

「そうです。ただ、今の私は『エレナ』の名を名乗れる立場ではありません。ですので、私の存在に関しては、口外しないで頂きたい。あなたならば、この願いを聞き届けてくれると信じて、こちらも素顔を晒しました」

「それは、今からあなたが語る内容によります。『以前の私』は、あなたの知っている通りの人間ですが、『今の私』には、この村を守る責任があります」

旧主に懇願されたことで、レヴィアは思わず、口調がかつての「エレナの従者としての自分」に戻ってしまったが、それでも今の「領主としての自分」の信念は崩さずに、冷静にそう答える。今のレヴィアにはこの村の領主という立場がある以上、たとえかつての主人であろうと、もし彼女が「村の人々に仇なす行為」に関わっているのであれば、見過ごす訳にはいかない。

「私は子供の頃、何度もこの村に来たことがあります。この村の人々は、いつも私を手厚くもてなしてくれました。そして、それ以前の問題として、私はトランガーヌの姫として生まれ、トランガーヌの民に支えられて生きた身です。だからこそ、私はこの村の人々のために尽くしたいと思っている心は本物です。その気持ちは、信じてもらえませんか?」

改めてエレナがそう訴えた直後、レヴィアが答えるよりも先に、この場にもう一人の人物が現れる。少し遅れて到着したフレイヤであった。

「えーっと、状況がよく分からないんスけど……、誰っスか? 賊っスか?」

どうやらフレイヤには、ここに至るまでの二人の会話は、よく聞こえていなかったらしい。ただ、レヴィアとエレナの間の「微妙な空気」から、何か想定外の状況が発生していることは、何となく察していたようである。

「少なくとも、賊ではない。この村の状況を憂慮し、助言を授けに来てくれた魔法師だ。それで良かったかな、旅の魔法師殿?」

レヴィアがエレナにそう言うと、エレナもまた話を合わせて頷く。

「はい。ありがとうございます」

そして、そう言われたフレイヤは、よく見るとそこにいるのが、エーラムで見知った人間であることに気付いた。

「なんか見たことある顔だと思ったら、確か……、ゲルハルト兄さんやエレミー姉さんのお友達の方っスよね?」

「はい、ユニス・エステリアです。あなたは、カルディナ先生の御一門の、元素魔法師の方でしたよね?」

「そうっスよ! 先生のこと、知ってるんスよね? やっぱり、ウチ、この人、知ってるっス!」

エレナはエーラムでは「ユニス・エステリア」と名乗っており、トランガーヌの姫であることは隠しているため、フレイヤは彼女とはエーラム時代の顔見知りではあっても、その正体までは知らない。そのことを察したレヴィアは、自分自身もエレナとは初対面のフリをして話を進めた方が得策であろうと判断した。

「フレイヤの知り合いということであれば、話を聞いて見る必要がありそうですね」

そう言って、彼女はユニス(エレナ)とフレイヤを伴って、再び館へと戻る。長年、その行方を知ることが出来ずにいたかつての主人と、このような形で再会したことで、レヴィアは内心で困惑しつつも、ひとまずエレナの生存を確認出来たことに安堵していた。だが、今は、そのことをフレイヤや他の人々に悟られる訳にはいかない彼女は、館に到達した頃には、いつもの「冷静沈着な領主」の顔に戻っていた。

2.3. 子供に迫る魔手

その頃、さすがに暴飲暴食が自身の消化器官の限界に達したボニファーツは、ひとまず酔い覚ましのために蟹座を出て、夜の村を千鳥足で徘徊していた。すると、そんな彼の虚ろな視線の先に、奇妙な光景が映る。明らかにガラの悪そうな男が、小さな男の子を連れて、村の一角の「あまり治安の良くない区域」を歩いていたのである。その男の子は、軍楽隊のような服を着ていたが、年齢的には10歳にも満たない歳であり、明らかにただの「子供」である。

直感的に「事件」の匂いを嗅ぎ取ったボニファーツは、まだほろ酔い気分を残しながらも、確かな足取りでその「ガラの悪そうな男」に近付き、声をかける。

「おい、そこの兄さん!」

「な、なんですかい?」

男が一瞬動揺した様子を見せると、ボニファーツはそのまま詰問する。

「その子とは、どういう関係なのかな?」

「いや、別に、その、どういう関係というか……」

狼狽した様子で返答に迷っている男の横から、その少年が口を開いた。

「このおじちゃんが、美味しい蟹さんのお店に連れてってくれるんだって」

その少年は、期待に満ちたキラキラした瞳でそう答える。明らかに「クロ」だと察したボニファーツは、人の悪そうな笑顔を浮かべながら、その男に詰め寄る。

「ほーう? どこの店だい? 俺も、御一緒してもいいかな?」

「あ、あぁ、うん、まぁ、その、構わないんだが…………、あ、そうだ、すまん、あの店、よくよく考えたら、今日は定休日だった。だから、すまん、坊主、また今度な!」

そう言って、その男は子供を置いて、一目散に駆け出して行く。

「おいおい、ちょっと待ちなよ、兄さん!」

ボニファーツが追いかけて行くと、路地裏の貧民街の一角の建物へと入る。その様子を確認したボニファーツは、そのまま迷わず建物の中へと踏み込んだ。すると、そこは簡易ベッドと小さな机があるだけの小部屋であり、その男の他には誰もいなかった。

「な、なんだよ、お、俺はただ、蟹が食えなくて可哀想な子供に、店を紹介してやろうとしただけじゃないか!」

「この辺りの者なら、今、この時間帯で蟹を食える店が『蟹味噌屋』だけだということは、知っている筈だろう?」

ボニファーツはそう言って問い詰める。ちなみに、蟹座は「蟹味噌屋」では無い。あの店の中で蟹味噌はあくまで「一部の常連向けの裏メニュー」であって、決して看板料理では無い。

「い、いや、それは、その、『俺だけが知ってる秘密の店』があるんだよ」

「まぁ、とにかく、ちょっと話を聞かせてもらおうかな」

「だから、俺にはもうこれ以上話すことなんて無いってば」

強気で詰問を続けようとしたボニファーツであったが、あくまでも、この男は主張を曲げる気は無さそうである。実際のところ、明らかに「誘拐現場と思しき光景」ではあったが、この人物が何か良からぬことを企んでいたと決めつけられるほどの決定的な証拠は無い以上、ここで実力行使して捕縛したところで、口を割らなければ状況は変わらない。

「まぁ、今日はこれくらいにしておいてやるか。俺の名前はボニファーツ! 今度、怪しいマネをしたら、二度目は無いと思え!」

そう言って、ボニファーツは扉をバタンと閉めて、その場を後にする。ちなみに、事あるごとに自分の名前を主張したがるのは、彼の投影元となった「英雄」の影響のようである。

「さて、蟹味噌屋に戻るか」

ボソッとそう呟きながら、ボニファーツは再び呑み直すために、蟹座へと戻る。繰り返すが、蟹座は蟹味噌屋では無い。

2.4. 捜索願

同時刻、その「蟹味噌屋」こと蟹座に、昼に来ていたマージャの音楽隊のリーダーらしき少女が、血相を変えて飛び込んできた。

「すみません、ここに、私と同じような服を着た子が来てませんでしたか?」

そう問いかける彼女は、現在12歳。音楽隊の中では最年長であるが、それでも、夜の居酒屋にいると、さすがに違和感を感じる程度には幼い風貌である。

「いえ、見てないです」

フロアで彼女の近くにいたカニミソはそう答えた。実際、昼に彼女達が帰って以降、誰もこの店には来ていない。

「そうですか……。一人、どうしても蟹が食べたいって言ってた子がいて、もしかして、と思ったんですけど……」

どうやら、子供達の中の一人が、行方不明になってしまったらしい。

「『蟹味噌が食べたい』ではなく?」

何を期待したのか、カニミソは身を乗り出して確認する。

「……『蟹』、と言ってました」

少女は申し訳なさそうな顔で答えるが、別に彼女が申し訳なく思う必要は何もない。そして、彼女よりも少し遅れてその店に入った、やや年上の「引率役の少女」が、静かに告げる。

「……仕方ない。あっちを探そう、ニコラ」

「はい、ティリィさん!」

そう言って、二人は店の外へと出て行った。そんな二人と入れ違いに、ボニファーツが再び来店する。

「よう、邪魔するぜ」

彼はそう言って、先刻まで自分が座っていた席に再び座り、まだ微妙に酔いが残っているテンションで、周囲の者達に話しかける。

「いやー、さっき、胡散臭い男が、子供に『カニを食べさせてやる』と言って、怪しい所に連れて行こうとしてたんだよ。まったく、この街も治安が悪くなったものだな」

隣でそれを聞いていたカニミソが、ピクッと反応して問いかける。

「それって、もしかして、軍服みたいな服を着ていた子ですか?」

「あぁ、そうそう。そんなカンジの服だったな」

「で、その子は今、どこに?」

「…………あれ?」

ボニファーツは、その誘拐未遂犯(推定)を追うのに夢中で、その子の身柄を保護することをすっかり忘れていた。つまり、夜の「少し治安の悪い区域」に、そのまま置き去りにしてきたようである。

「あー……、無事に、帰れてるといいな……。とりあえず、蟹味噌一つ」

今更、その場に戻っても見つからないだろうと判断した彼は、開き直ってカニミソにそう告げる。ちなみに、それから数時間後、迷子になっていたその子は、異界の装束を纏った少女によって、無事に発見されることになったらしい。

2.5. 恩義と信義

「えーっと、食器、食器……」

領主の館の厨房にて、フレイヤは、客人であるユニスに出すための茶道具を探していた。だが、次の瞬間、

「ガチャン」

という「何かが割れる音」が響き渡る。

「今、何か厨房から音がしたか?」

応接室にいるレヴィアはそう呟く。一方、その音の原因を作ってしまった本人は、その「現場」から目を逸らしながら作業を続ける。

「よし、何も見なかったことにして……。レヴィアさーん、砂糖いくつですかー? いつものように五つですかー?」

レヴィアは特に甘党という訳では無い。ただ、フレイヤがいつも勝手に大量投入しているだけの話である。特に紅茶の味にこだわりがある訳でもない(そして、まだ糖尿病を気にするような歳でもない)レヴィアは、特にそれに対して文句を言うこともなかったので、フレイヤは「それでいいのだ」と思い込んでしまったらしい。

さて、厨房でそんな惨劇が繰り広げられている中、レヴィアと(ユニスこと)エレナは、現在の村が抱えている密漁疑惑問題について、互いの知っている情報を確認していた。どうやら、先代領主ヴィンス・コーララが首謀者だという噂はエレナも聞いているようだが、エレナとしては、その情報を今一つ信用出来ないらしい。

「私は、子供の頃からヴィンスのことは良く知っています。私達家族を頻繁にこの村に招いて下さり、いつも美味しい蟹料理の店を紹介してくれました。そして、村人とも深い絆で結ばれていた筈です。その彼が、武運拙く敗れて領主の座を追われたからと言って、村人を苦しめるようなことをするとは思えません」

エレナは、強い信念が宿った瞳で、そう熱弁する。これに対して、レヴィアもまたトランガーヌ出身ではあるが、首都であるダーンダルク近辺の外にはあまり出たことがなかったため、この地の領主であったヴィンスとは、実は面識がない。村人達の評判を聞く限り、確かに領主として信望のある人物ではあったようだが、だからと言って、無条件に信用出来ると思えるほどの根拠は無い以上、彼女としては、その考えに対して、否定も肯定も出来ないのが現状である。

故に黙って話を聞き続けるレヴィアに対して、エレナは更にこう告げた。

「もし彼が本当にそのような道に走っているならば、私自身の手でそれをやめさせたい。そして、もしそれが事実でないのであれば、私自身の手で彼の無実を証明したいのです」

どうやら、それがエレナがこの地に来た理由らしい。そのことを理解したレヴィアは、彼女に対して素直にこう告げる。

「私達としては、明日にでも密猟者を討伐するための行動を起こそうと思っている。それが終われば、自ずと真実は分かるだろう」

「では、もうその手筈は整っている、と?」

「まだ万全という訳ではない。まずは明朝、ボニファに招集をかける予定だ」

「ボニファさんというのは、昔からこの村の沿岸警備を務めていた、あのボニファーツさんですか?」

「そうだ。私がこの地に赴任してからも、変わらず村のために尽くしてくれている」

「実は先刻、蟹座でその方とはお会いしました。幸い、私の正体は気付かれなかったようですが、お元気そうで何よりでした」

「蟹座か……。酔ったアイツは、面倒臭くなかったか?」

蟹座は居酒屋ではないが、ボニファーツが大酒飲みであることはレヴィアも知っており、いつもあの店で、カニミソを肴に飲んだくれているのは有名な話である。

「酔ってなくても面倒臭いっスよ、脳筋だし」

そう言いながら、フレイヤが紅茶を持ってきた。彼女自身も、どちらかと言えば「魔法師にしては脳筋」と言われるタイプであり、ある意味、どこか同族嫌悪を感じているのかもしれない(本人は絶対に認めないだろうが)。ちなみに、この紅茶の茶葉は、同じモラード地方の南西部に位置するソリュート村で栽培されている「異界の茶葉」である。

「まぁ、確かに、その、少しテンションについていけないこともありますが、優秀な方ではありますし……」

エレナはそう言葉を濁しつつ、話を本題に戻す。

「ともあれ、そちらで対処されるということは、私がこれ以上出る幕ではない、ということでしょうか?」

「そうだな。元来、私達だけでどうにかするつもりで動いている。当然の話だ。ただ、昔からの縁者として、真実を確かめたいという気持ちも分からなくはない。もし、ついて来たいというならば、調査船団に同船して頂いても構わない」

そう言われたエレナは、少し考えた上で答える。

「もし、この村の人々と一緒に行動することになった場合、勘の良い人であれば、『私の正体』に気付くかもしれません。ですので、既に『その段階』にまで達しているのであれば、私はあまり表立って動かない方が良いと思うのです。私は私で、独自に調べられる方向から調べてみたいと思います。その前に、あなたが解決してくれるのであれば、それで良いのですが」

確かに、エレナの存在が村人に知られると、色々な意味で面倒な事態を引き起こすことになるだろう。現状、彼女の父であるヘンリーが聖印教会の力を借りて「トランガーヌ枢機卿」を名乗って旧トランガーヌ南西部で決起したのに対し、旧トランガーヌの遺臣の中で反聖印教会の立場を表明する者達は、エレナの弟であるジュリアンを旗印として、旧トランガーヌ南東部に勃興したグリース子爵領に集っている。

ここで「旧子爵家のもう一人の末裔」であるエレナの存在が明らかになった場合、南方の両国だけでなく、状況によってはアントリアにとっても利用価値のある存在(もしくは危険な因子)となり得るのであるが、この状況で自らの存在を隠そうとしているということは、どうやら彼女は(少なくとも今のところは)あくまでも「旧子爵家のエレナ・ペンブローク」ではなく、「魔法師のユニス・エステリア」として生きて行くつもりであるらしい。その意思を確認したレヴィアは、少し安堵したような表情を浮かべる。

「分かった。それならそれでいいだろう。それで何か分かったら、また教えてくれ」

「はい。その上で、その、今の私が聞けた義理ではないのですが……」

やや言いにくそうな表情を浮かべながら、エレナは問いかける。

「あなたはどうして、アントリアに? 私の知っているあなたは、少なくとも、国を売る方ではなかった筈です」

どうやら、彼女はレヴィアがアントリアに亡命するに至った経緯について、あまり詳しく知らないようである。無理もない。「例の事件」が起きた時、彼女はまだ幼く、エーラムで必死に勉学に励んでいる最中であったのだから。

「父上の事情、と言えば、納得するか?」

レヴィアが神妙な顔でそう答えると、その表情から、エレナは何かを察したようである。

「触れてはいけない話なのであれば、これ以上は聞きません。ただ、今のあなたの軍属が何処であろうと、あなたがこの地の民の方々のために働いて下さる方だと信じています。そう信じていいんですよね?」

それに対して、レヴィアよりも先に答えたのは、フレイヤであった。

「それはもう、信じていいですよ。はい、クッキーどうぞ」

自信に満ちた顔で、フレイヤはそう言いながら、厨房から持ってきたクッキーを手渡す。

「あ、どうも」

予想外の方向から返答と菓子が来たことにエレナは驚きつつ、そのクッキーに蟹味噌がついていないかどうかを確認した上で、素直に口へと運ぶ。

「今、フレイヤが言ってくれた通りだ。民のために尽くしたいという気持ちは、今も昔も何も変わらない」

「そう言って頂き、安心しました。これから先も、共に民のために頑張りましょう」

そう言って、エレナは再び狐面を付けて、領主の館を後にする。レヴィアはその後ろ姿に一抹の不安を感じながらも、かつての自分の主人が無事に成長し、壮健な姿を確認出来たことを、内心で密かに嬉しく思っていた。

2.6. 招集命令

翌日、いつも通りに出仕したフレイヤは、朝の日課の雑務をこなした上で、レヴィアの命令通りに出立の準備を整える。

「じゃあ、ボニファさんに招集をかけてきますね」

「あぁ、頼む。使いっ走りのような仕事を頼んでしまって、申し訳ないが」

「そんなことないっス。ウチはレヴィアさんのためなら、なんでもするっスよ!」

キラキラした瞳でレヴィアにそう告げた上で、フレイヤは館を後にする。その純真な瞳が、昨夜再会したかつての主人とオーバーラップしたレヴィアは、やや複雑な思いを抱きながらも、自身もまた出撃に向けての準備を整え始める。

そして、少しでも早く任務を達成しようと、全力でボニファーツの宿舎へと走り込んだフレイヤは、入り口の扉を

「ガンガンガンガン! バコンバコン!」

と激しく殴打した。

「なんだ! 敵襲か!?」

ボニファーツは大声でそう反応しながら、中から慌てて扉を開ける。

「おぉ、フレイヤじゃないか」

「久しぶりっスね、ボニファのおじさん。酒ほどほどにしないとダメっスよ」

開けた瞬間、明らかに二日酔いの顔と匂いを漂わせた「おじさん」に対して、フレイヤは笑顔でそう告げる。

「大丈夫大丈夫、俺はどれだけ酒を飲んでも、酒に飲まれるような男じゃないのさ。ところで、何の用だい? 一緒に蟹味噌でも食べに行くか?」

「それはやめてほしいっス」

どうやら、フレイヤは本気で蟹味噌が嫌いらしい。

「そうじゃなくて、聞いて下さいよ、ボニファさん。最近、この辺で蟹の密漁が多発してるってことは知ってるっスよね?」

「あぁ、こちらも色々と調べてはいるんだが、なかなか尻尾を掴めなくてな」

「領主様が、その件の調査のために、ボニファのおじさんにも協力を仰ぎたい、ということなんですが」

「なーるほど! このボニッファーーーーツに、協力を仰ぎたい、ということだな!」

彼はテンションが上がると、なぜか自分の名前を強調したがるらしい。

「あ、そういうエラそうなの、いいっス」

「そ、そうか」

どうやら、フレイヤはこのテンションも苦手らしい。

「で、協力してくれるんスか? しないんスか?」

「もーちろん協力する! この、ボニッファーーーーーーツに任せてもらえれば……」

「だから、そういうのはいいっス。さっき言ったの、聞こえてたんスか?」

冷たい視線でフレイヤがそう答える。どうやら彼女は、自分がリスペクトしている人物(レヴィア、カルディナ)に対しては彼女なりの儀礼を尽くすが、そうでない人物(ボニファーツ、カニミソ)に対しては、露骨に冷淡な対応になるらしい。

「あぁ、うん。分かった。で、何をすればいいんだ?」

「犯人の出現場所はある程度特定出来てるんスが、敵も結構な戦力みたいなんスよ。そこで、ボニファさんの力を借りたいな、と」

「そうか、それなら大丈夫だ! そんなもの、このボニッファーーーーーーーーーーツにかかれば、一撃だ!」

三度目の時点で、さすがに諦めたのか、フレイヤはそのテンションをスルーすることにした。

「じゃあ、戦ってくれますよね?」

「あぁ、勿論だとも。詳しい話は、領主様に聞けば良いのだな?」

「そうっスね。ウチの方から、どこまで話せば良いかも分からないですし」

「分かった。では、今すぐ行こう。準備するから、少し待ってくれ」

ボニファーツにとっては、久しぶりの本格的な出陣となる。昨夜の誘拐未遂事件では、色々な意味で消化不良な結果となってしまったため、今度こそ村を守るために奮戦しなければという思いから、その士気は自ずと高まっていた。

2.7. 脅迫状

一方、その頃、「蟹座」では、この店の主人が、心配そうな表情を浮かべながら、窓の外を見つつ、一人呟いていた。

「アカリちゃん、遅いな……」

早朝に魚市場に買い出しに行った筈のアカリが、開店時間を過ぎても帰ってこないのである。いつも仕事熱心な彼女は、開店の数刻前にはきちんと材料を届けてくれる筈である。ここまで帰宅が遅れたことなど、今まではなかった。

「ちょっと、様子を見に行ってきます」

そう言って、カニミソが店を出る。彼女にとって、アカリは友人であると同時に、恩人でもある。彼女の身に何かあったのかもしれないと思うと、黙って座ってはいられなかった。彼女は、アカリが買い出しの際に通っていると思しき道を辿り、その周辺の村人達に話を聞く。

「アカリちゃんなら、確か、今朝、買い物かごを持って、いつも通りに港に行ったよ」

何人かの人々は、そう答えた。だが、その一方で、「港から、荷物を持って帰るアカリ」の姿を見た者はいない。そして、港の人々に聞いても、彼女の姿を見た者は誰もいなかった。つまり、港へと向かう途中の段階で、忽然と姿を消してしまったらしい。

カニミソは、その目撃情報が途絶えた近辺を中心に捜査を続けたが、結局、それらしき手掛かりは見つからなかった。やむなく、ひとまず蟹座へと帰還すると、その「裏口」の扉に、一片の紙が挟まっていることに気付く。不審に思ってその紙を広げると、そこには以下の文面が記されていた。

「アカリ・シラヌイは預かった。返してほしくば、明朝、鴎岩の海岸にカニミソを連れて来い。このことについて、誰かに口外した場合は、アカリの命はないと思え」

どうやら、何者かに誘拐されてしまったようである。ちなみに、「鴎岩」とは、村から少し北に外れた場所にある巨大な岩のことであり、その形が鴎の頭に似ているということから、村の人々からはそう呼ばれている。その周囲の海岸は凹凸の激しい岩礁地帯と成っており、日頃はあまり人が寄り付く場所ではない。

その手紙を受け取ったカニミソは、黙って懐に入れる。この状況で、自分に出来ることは何かと考えた彼女は、すぐに結論を出した。

「歩き回って疲れたし、明朝まで寝るか」

自分が行けばアカリは帰ってくる、というその文面をそのまま信じた彼女は、素直に誰にもこのことを伝えぬまま、蟹座の建物の二階にある自室へと戻り、服を全て脱ぎ捨てて、本来の「擬人化されていない姿」となり、そのまま眠りの床に着いた。この世界には、稀に「寝る時は可能な限り全裸で寝る習性」の人々が居るが、どうやら彼女もその一人だったようである。

2.8. 出撃準備

そして、そんな事件が起きていることなど露知らず、ボニファーツはフレイヤと共に領主の館でレヴィアに謁見していた。

「よく来てくれた、ボニファ。かいつまんで言うと、密漁者の討伐をお願いしたいということなんだが」

「あぁ、どんな任務であれ、このボニッファーーーーーーツに任せてもらえれば、大丈夫だ」

自分の名前を略して呼ぶ領主に対する当て付け、という訳でもないのだろうが、彼が胸を張ってそう告げると、横のフレイヤが杖を持って「火炎魔法を唱える構え」を見せながら、冷たい口調で呟くように話しかける。

「レヴィアさんの前で、そういう鬱陶しいの、やめてもらえますか?」

「いや、別に、鬱陶しいことは何もしていないが」

そう返しつつも、杖を構えるフレイヤに対して、ボニファーツは微妙に怯む。そんな二人のやり取りを聞き流しつつ、レヴィアは話を進めた。

「ひとまず、私も同行した上で、戦闘になったら力を借りる、ということになる。その時に、君の実力を発揮してくれればそれでいい」

「なるほど! 出発は、いつ頃だ?」

「今日の夕刻だ。その時間帯から、出没し始めているらしい」

「そうか。まぁ、密漁だからな。夜陰に紛れての活動なのだろう。ともあれ、困っている村人がいる以上、このボニッファーーーー……」

ここでフレイヤが、今度は実際に火炎魔法を唱え始めたため、一気に声がトーンダウンする。

「……うん、見捨てる訳にはいかないな」

「そうっスよね」

「賢明な判断だと思う。よろしく頼む」

こうして、三人は出撃に向けての装備の調達と、船団の手配を始める。これまで、小型の投影体や、小規模な盗賊・山賊の類いが出没することはあったが、「村の戦力の半数(以上?)」の規模を持つ海賊団を相手にするのは、レヴィアの就任以来初めてのことである。そして、レヴィアもフレイヤも「海戦」自体の経験がないので、ボニファーツにとっては、まさにこの機会こそが、沿岸警備隊長としての自分の腕を見せつける千載一遇の好機であった。

2.9. カニミソの秘密

その後、昼過ぎまで具体的な戦術に関する会議を続けた上で、ボニファーツは部下の面々に出撃の準備を整えるように命じ、自身は「出撃前の景気付けの一杯」のために蟹座へと向かおうとしたが、その途上で、フィネガンと遭遇する。

「どうやら、討伐船団が出ることになったそうだが、その前に、一つ話したいことがある」

前日よりも神妙な表情でそう語る兄に対して、弟の口元もやや引き締まる。

「ほう? まぁ、そういうことなら、また昨日の店に一緒に行こうか」

そう言って、そのまま兄を誘ってボニファーツは蟹座に入店する。時間帯的に、ちょうど店内は閑散とした状態であったが、フィネガンは部屋の隅の机に座るように指示した。どうやら、あまり他人に聞かれたくない話らしい。

「実は、この村の近辺に『旧トランガーヌ家に縁のある者』が潜伏している、という怪文書が私の元に届いている。当初はあまり信憑性はないと思っていたのだが、私が時空魔法でその可能性を解析してみたところ、あながち間違いでもないらしい」

「ということは、こちらにスパイがいる、と?」

「あまり疑いたくはないが、この地の領主様は、旧トランガーヌ子爵家と馴染みが深いと聞く」

弟の顔色を伺いながら、フィネガンは慎重に言葉を選びながらそう告げる。ボニファーツもその意図を理解した上で、冷静に答えた。

「つまり、その周囲で誰かが動いている、と?」

「可能性はある」

実際のところ、状況によっては、ボニファーツ自身もそのスパイと連動していると疑われてもおかしくない立場である。だが、フィネガンはその可能性は低いと考えていた。肉親であるが故の情もあるが、それ以上に、ボニファーツはそのような陰謀劇に加わるような性格ではないことを知っているからである(もっとも、それが「自分の記憶の中にあるボニファーツ」という不確かな情報に基づく憶測に過ぎないことも自覚していたが)。

「だが、今はもう既に出撃命令が出ている以上、海賊討伐に任務に専念するしかないからな」

そう言いつつ、ボニファーツは店の周囲をふと見渡すと、いつも注文を聞きに来る二人の少女の姿が見えないことに気付く。

「おやっさん、アカリちゃんとカニミソは?」

カウンターの向こう側にいる主人に対してそう問いかけると、彼が気落ちした声で答える。

「それが、アカリちゃんは今朝買い出しに行ったきり、帰ってこないんだよ。あの子が、何も言わずに急にいなくなるとは思えないんだが……、投影体は、何かの拍子にある日突然消えてしまうこともある、という話も聞いたことがあるしなぁ……」

娘に家出された父親のようなテンションで、主人はそう語る。ちなみに、彼は子宝には恵まれなかった。だからこそ、アカリとカニミソのことを、実の娘のように可愛がっていたのである。

「もしかしたら、昨日の不審者の仕業かもしれんな。よし、調べに行くか」

そう言って、ボニファーツは立ち上がる。幸い、まだ出撃の時刻までには時間もあるので、昨日の男を探して詰問するくらいの時間はある。

「で、カニミソの方は?」

思い出したかのように尋ねたボニファーツに対して、厨房の奥で料理の下拵えをしていた女将が答えた。

「あぁ、カニミソなら、さっきまでアカリちゃんを探しに行ってたんだけど、ちょっと前に帰ってきて、何も言わずに上の部屋で寝てるよ。あの様子だと、多分、見つからなかったんだろうけど、何か手掛かりは掴んでるかもしれないから、ちょっと話を聞いてみてもいいかもね。私は今、手が離せないから、アンタが行って起こしてきてやってよ」

「仕方ないな」

そう言って、ボニファーツは、蟹座の二階にあるカニミソの私室へと向かう。居候とはいえ、自宅で寝ている少女(?)の部屋に、親戚でもない20代の男を向かわせるのは、非常識といえば非常識だが、女将の中では、彼女のことは「養女」というよりも「食材」として認識されているのかもしれない。そして、その認識は、あながち間違ってもいなかった。

「おーい、カニミソ!」

ボニファーツがそう言って扉を開けると、そこにいたのは、あられもない姿(本体)で横たわっている「蟹味噌」であった。

「やだ、変態! こんなところ見に来るなんて、何なの、アンタ!」

「人間サイズの蟹味噌」の状態のまま、彼女はそう怒鳴りつける。よく分からないまま、ボニファーツは思わず外に出て、扉を閉める。

「ちょっと着替えるから、待ってて」

彼女はそう言って、「人」の姿になり、そして服を着る。オルガノンの場合、人間状態になると同時に「服」を作り出せる(というよりも、自動的に作り出す?)者もいるようだが、彼女の場合は、寝る前にそれらを全て脱ぎ捨てていることから察するに、服を自力で生成出来ないタイプのオルガノンらしい。

(カニミソって、何なんだろう?)

哲学的なのかそうでないのか、よく分からない問いを胸に抱きながら、ボニファーツがモヤモヤした心境で外で待っていると、やがて、中から声が聞こえて来る。

「入っていいよ」

そう言われた彼は、部屋の中に入る。そこにいたのは「いつもの姿のカニミソ」であった。

「アカリちゃんが、もしかしたら、さらわれたかもしれない、と聞いてな」

「それ、誰に聞いたの?」

「おやっさんに」

その話を聞いたカニミソは、あくまでもボニファーツがまだ推測の段階で行動していることを理解する。その上で、彼女は少し迷いつつも、中途半端な状況で彼に行動されるよりは、いっそ話してしまった方が良いのかもしれない、と考える。日頃は自堕落な警備隊長としての悪評も絶えないボニファーツであるが、なんだかんだで、「信頼されやすい人柄」ではあるらしい。

「実はそうなの」

そう言って、彼女は「手紙」を渡す。夕刻に差し迫ろうとする時間帯だったが故に、部屋の中はやや薄暗い状態ではあったが、それでも文字を読むには十分な程度の光は差し込んでいた。

「なるほど、そういうことか。これは、もしかすると……」

ボニファーツはそう言いながら、いつもの「飲んだくれ親父」の顔から、「村を守る警察官」の顔へと切り替わる。

「カニミソ、昨日話した、小さい子を誘拐しようとした男のことを覚えているか?」

「え? なにそれ? 覚えてない」

どうやら、カニミソの記憶力はその程度のものらしい。

「……まぁ、ともかく、そういう奴がいたんだ。とりあえず、そいつの所に行ってみよう」

「分かった」

*

こうして、ボニファーツはカニミソを連れて、昨日の「現場」へと向かった。しかし、その男の姿は、建物の中にも、その周辺にも見つからない。近隣の人々の話によると、その男は、夕方以降の時間帯はいないことが多いらしい。状況的に考えて、例の密漁海賊団と関係がある可能性は、十分に考慮すべきだろう。

「ここにはいない、か……。だが、ここはこのボニッファーーーーツのメンツにかけて、探し出さなければならないな。しかし、私は間もなく、領主様と共に、海賊討伐のために出撃しなければならない。カニミソ、後のことは頼めるか?」

「はーい」

そう言って、カニミソはその場に残り、領主の館へと向かうボニファーツを見送る。彼女が現状において、どこまで状況を把握しているかは不明であるが、アカリの安否を気遣う気持ちだけは、確かにボニファーツと共有していた。

領主の館に到着したボニファーツは、出撃に向けての最終準備段階にあったレヴィアに、アカリの誘拐疑惑について一通り報告した。その話を聞いたレヴィアは、表情を曇らせる。

「そうか……。脅迫状が届いている以上、相手が悪意を持って彼女をさらったことは間違いないのだろう」

「あぁ、だが、他言すると命はないと言っているからな。あまり大声で公言しない方がいいだろう」

自分の行為を棚に上げてそう忠告するボニファーツに対して、どう答えれば良いかをレヴィアが迷っていると、フレイヤが口を開く。

「カニミソを要求しているということは、密漁事件とも何か関係があるかもしれませんよね。アカリちゃんも、蟹料理店で働いてる訳ですし」

「そうだな。このまま予定通りに出撃して、明朝までに帰還した上で、我々もその現場に向かう、という手もあるだろう。だが……」

「それだと、遅くないっスか?」

フレイヤにそう言われたレヴィアは、頷きながら答える。

「実際に人がさらわれてる以上、事態は急を要する。密漁の問題も急務ではあるが、一人の民の危機には変えられまい。出撃は延期としよう」

「ウチもそれがいいと思いますよ。それに、もし関係があるなら、犯人を捕まえれば情報を聞き出せるかもしれないっス」

逆に言えば、もし海賊側がアカリをさらっていた場合、交戦時に彼女を人質に取られた状態では、極めて厄介である。その意味でも、まずはもう少し、この状況を整理しておく必要がある。もっとも、脅迫状の内容が内容だけに、あまり表立って捜査することも出来ないのであるが。

「何か他に情報はないか?」

レヴィアにそう問われたボニファーツは、昨夜の誘拐未遂事件のことを伝えた。結果的に、自分の不始末(誘拐されかけていた子供の放置)を晒すことになったが、さすがに、ここは隠しておくべき局面ではないと判断したようである。

「そうか。関係しているかどうかの確証はないにせよ、他にアテがないのであれば、そのセンから探してみよう」

どちらにしても、「アカリの捜索」という方向からの調査は相手を刺激する可能性もあるので、その意味では、「昨夜の誘拐未遂事件に関する調査」という形の方が、まだ波風を立てずに物事を進められる可能性が高い。そう判断したレヴィア達は、討伐計画の延期をそれぞれの配下の面々に伝えた上で、個人レベルで各方面の人々からの情報収集に従事することにした。

3.2. 繋がる点と点

そして、この局面においても、フレイヤの情報網が大きな役割を果たすことになった。彼女の調査の結果、昨夜の誘拐未遂犯と思しき男を含めた数人の「あまり身なりが綺麗ではない男達」が、「(人を放り込むことが出来そうなほどの)大きな袋」を持って、村はずれの「鴎岩」の方面へと向かって行ったという目撃情報を手に入れる。そして、その鴎岩の近辺には、以前は存在しなかった「船か何かが停泊していたような跡」があるのを見かけた者もいるという。曰く、本来は船着場ではない場所を、無理矢理削ったような様子であったらしい。

その報告を受け取ったレヴィアは、素直に契約相手の少女をねぎらう。

「よくやった、フレイヤ」

「はぁぁぁぁぁぁ、褒められたっス! もっと言って下さいっス!」

満面の笑みを浮かべながら、見えない尻尾を振っているかのような仕草でフレイヤは喜ぶ。このような状況で、独特の嗅覚で手掛かりに到達出来るあたり、まさに彼女はレヴィアにとっての忠犬と呼ぶべき存在であった。

これで、おそらくアカリの誘拐犯と思しき者達が、蟹の密漁に関わる海賊達と同一勢力である可能性は高まった。そしてこの結果、自分達に与えられた実質的な選択肢は狭まったとレヴィアは判断する。

「状況的に考えれば、既に海賊船は彼女を乗せて出航した後、という可能性が高い以上、今の段階ではどうにもならない。この鴎岩の近くで、明朝まで張り込むしかないか」

ひとまず相手の要求通り、明朝の時点でカニミソ一人に鴎岩の近くに立たせた上で、レヴィア、フレイヤ、ボニファーツの三人が隠れて待機して、状況に応じて突入する。そんなオーソドックスな対応策が、この状況では最善の選択肢であると彼女は判断した。相手の規模が不明である以上、部下も連れずに三人だけで乗り込むのは危険と言えば危険だが、人数が増えれば増えるほど、相手にこちらの存在を感知されやすくなる。それならば、少数精鋭で張り込んだ方が、状況に応じて臨機応変に対応出来るという意味でも、得策であろう。

「ということで、ボニファ。カニミソに、この旨を伝えてくれるか?」

「あぁ、分かった。この、ボニッファーーーーーツに…………、行ってきまーす」

口上の途中でフレイヤの冷たい視線を感じ取ったボニファーツは、微妙にテンションを下げた状態で、カニミソの元へと向かうのであった。

3.3. 黒髭の男

「……ということだ。よろしく頼む」

「うん、分かったー」

ボニファーツからの伝言に対して、カニミソはあっさりとそう答える。もともと、彼女としては一人で鴎岩に行くつもりであった以上、その周囲で領主達が何をしていようと、どちらでも良いと考えていたようである。

その上で、カニミソには明朝までの間は自宅で休んでいてもらえば良い。一方で、レヴィア、フレイヤ、ボニファーツの三人は、今夜の時点から鴎岩の周辺を張り込む、というのが彼等の計画である。もしかしたら、海賊達の方も鴎岩の周囲に夜の時点から潜んで何かの細工を施している可能性もある以上、それに先んじて行動した方が得策と判断するのは当然であった。

とはいえ、具体的に何時の時点から張り込むことにするか、という点までは確認しないまま、ボニファーツはカニミソへの伝令に向かってしまった。

「さて、俺はどうするかな。このまますぐに現場へ向かうか、それとも……、飲むか」

小声でそう呟きながら村の街道を歩いていると、聞き覚えのある声が、路地裏から聞こえてきた。それは「仮面によって微妙に遮られた少女の声」であった。

「それは、本当なのですか?」

その声のする方にボニファーツが向かうと、そこでは、昨夜の狐面の少女が、やや無骨な風体の黒髭の男と話をしている。

「あぁ。この村を救うためには、やむを得ぬことなのだ」

そう答える黒髭の男を見て、直感的にこの状況を不審に思ったボニファーツは、直接話を聞こうとその場に踏み込む。すると、彼の姿を見た二人は、それぞれ別の方向へと向かって走り去ろうとした。二人を同時に追うことは出来ないと判断したボニファーツは、黒髭の男の方を追う。

ボニファーツの兜や鎧は、一見すると走行の妨げになりそうだが、異界の英雄の力が込められた武具であるため、実は見た目に反して極めて軽く、そのフットワークへの影響は殆どない。故に、あっさりとその男に追いついたボニファーツは、まずは緩やかな口調で問い詰める。

「兄さん、何の話をしていたんだい?」

「……お偉いさんには、関係ないことですよ」

そう言って黒髭の男はそっぽを向くが、この時、ボニファーツは彼の「黒髭」がやや不自然な形状をしていることに気付く。そして、その「髭」の部分以外に目を向けると、明らかに自分の見知った人物であることに気付いた。

「お前、先代の領主様に仕えていた奴だよな? こんなところで、何をしている?」

どうやら付け髭で変装しているようだが、その声や体格からして、ほぼ間違い無いとボニファーツは確信していた。そのことを察したその男は、開き直って言い放つ。

「アントリアに尻尾振ってる今のアンタに、言うことなんか何もねぇよ」

挑発するような口調で言われたボニファーツだが、「裏切者」「アントリアの犬」などといった中傷は既に聞き慣れている。その程度の罵倒で心を乱すようでは、今の立場で二年も務め続けることなど、出来る筈もない。

「お前、最近の蟹の密漁に関わっているのか?」

「そう思いたければ、そう思うがいい」

「まぁ、とにかく、領主様のところに一度、連れて行くべきかな」

そう言われた黒髭の男はすぐさま逃げようとするが、ボニファーツは素早く彼の手を掴み、そのまま強引に抑え込む。ようやく手に入れた情報源を今度こそ逃す訳にいかない、と決意を込めたボニファーツの羽交い締めに、黒髭の男も観念せざるを得なかった。

3.4. すれ違う信念

「領主様、このボニッファーーーーツが、賊と思しき奴を捕まえました!」

そう言って、ボニファーツは縄で縛った黒髭の男を、一足先に鴎岩の近辺で「隠れられそうな場所」を探していたレヴィアの前に差し出す。その隣には、フレイヤの姿もあった。

「その男は?」

「路地裏で、狐面の少女と怪しげな密会をしていました」

「狐面」と言われて、レヴィアはすぐにその正体に察しがついたが(と同時に、ボニファーツがまだ気付いていないことも察したが)、今の時点でそのことを口に出す訳にはいかない。

(エレナ様、一体何を……?)

内心で困惑しつつも、平静を装いながらレヴィアは黒髭の男に問いかける。

「怪しいから連れてきた、と彼は言っていますが、何か弁明はありますか?」

「裏切者に話すことなど、何もない」

憎悪に満ちた瞳でそう言い捨てたその男に対して、レヴィアの脇に立っていたフレイヤは眉間にシワを寄せ、冷たい視線を浮かべながら、いつもとは明らかに異なる声色で語りかける。

「ねぇ、あんた、口を慎んだ方がいいと思うんだけどさ。裏切者って、何言ってんの?」

その口調も、表情も、いつもの「ちょっと頭のユルい元気娘」のフレイヤではない。どこか背筋が凍るような不気味さを漂わせていた。

「フレイヤ、あなたの言いたいことも分かりますが、今は下がって下さい」

「……はい」

レヴィアにそう言われて、ひとまずフレイヤは口を噤む。だが、その目はまだ黒髭の男のことを、冷たく蔑むような視線で見つめていた。そんな彼女の暴発を抑えつつ、レヴィアは質問を続ける。

「旧トランガーヌの方ですね?」

「あぁ」

「今回の蟹の密漁事件に関わっている、という認識で良いですか?」

「そう思っておくのが、一番話が早いだろうな」

男は淡々とそう答える。実はこの時点で、彼が密漁に関わっていると言える根拠はレヴィア側には何一つない。だが、どうやら彼は、既にレヴィアが自分達のことをある程度まで調査済みであると勘違いしているようである。

「やはり、先代の領主様が関わっていたということか?」

ボニファーツが横からそう問いかけるが、それに対して彼は何も答えない。その様子を確認した上で、レヴィアは別の方面から話を切り出す。

「どうして、このようなことをするのですか? 金のためですか? それとも、村への嫌がらせですか?」

「さっきも言っただろう。お前達に話すことなど、何もない」

その態度に激怒したフレイヤが、今度は血走った目で再び前に出る。

「テメエ、しらばっくれてるんじゃねぇよ!」

激昂したフレイヤがそう言って迫ろうとするのをレヴィアが右手で制する。だが、その一連の状況を目の当たりにしても、黒髭の男は全く動じた素振りを見せない。

「少なくとも、俺達はもう、お前達のことを信用する気はない。俺達は俺達の生き方をこれから先も貫く。それだけのことだ」

吐き捨てるようにそう言った彼に対して、レヴィアは素直に「正論」で返す。

「あなた方が生き方を貫くというのであれば、それはそれで結構なことでしょう。ですが、この村に迷惑をかけることは許しません」

「少なくとも、俺がこの状況であれば、俺は何も出来ない。それで満足だろう?」

縛られた状態のまま、男は開き直ったようにそう告げる。その態度から、彼は彼で自分の強い信念に基づいて行動していることをレヴィアは察する。そして、命乞いをする態度も見せない以上、そう簡単に口を割る人物でもないことは理解した。

「これ以上、問い詰めても、話す気はないようですね」

諦めたようにそう言ったレヴィアに対して、今度は逆に黒髭の男が問いかける。

「そもそも、なぜお前がここにいる? ここは、領主様が来るような場所ではないと思うが」

「それについては、心当たりがそちらにあるのでは?」

そう言われた男は、この話を続けると墓穴を掘ることになりかねないと判断した上で、レヴィアに対して単刀直入に言い放った。

「とりあえず、俺から言えることは一つだ。あのカニミソをおとなしく引き渡せば、この村は救われる」

何を根拠にそう言っているのかは分からない。ただ、これで、この男がアカリ誘拐犯の仲間であることは、ほぼ確定した。

「なるほど、カニミソがそんなに好きなのか。確かに、あの蟹味噌は旨いからなぁ」

「なんでここでカニミソが出てくるんスか。あんた、何考えてるんスか?」

このタイミングで想定外の人名(?)が登場したことで、微妙に緊張感が途切れたのか、「ただの飲んだくれ親父」の顔に戻ったボニファーツと、「ただの蟹味噌嫌いの少女」の顔に戻った二人が正反対のリアクションを見せる中、男は淡々と話を続ける。

「説明しても、理解は出来んだろう。正直、俺も、今の状況が、まだどこかで信じられない。というよりも、『あんな生き物』がいること自体が信じられない」

それに対しては、ボニファーツやレヴィアは納得したように頷く。だが、そんな彼等の反応を見て、黒髭の男は一瞬、不可解な表情を浮かべる。

(こいつら、『あいつ』のことを知ってるのか?)

そして次の瞬間、

(あぁ、そうか。こいつら、俺が『カニミソの話』をしてると勘違いしてるんだな)

ということに気付く。だが、そのことについて説明してやる義理は、彼の中にはなかった(なお、彼自身もまたカニミソに対しても、大差ないことを考えていた)。

ひとまず、この男はボニファーツが領主の館へ連行した上で、牢で拘束しておく、という結論に達した。今のこの極秘作戦の遂行中に、彼が手元にいても邪魔になるだけと判断したようである。状況的には、人質交換要員として使える可能性もあるが、敵の正体も目的も不鮮明である以上、彼に「人質としての価値」がある保証はない。

「とっとと首を撥ねてしまった方が楽だぞ」

ボニファーツに引っ張られながら、男はレヴィアの方を見ながらそう言って挑発するが、フレイヤは再び冷めた瞳を浮かべながら答える。

「首を撥ねるなんて、生ぬるいね」

どうやら、レヴィアのことを「裏切者」と罵倒した時点で、フレイヤにとってこの男は「ただ殺すだけでは許せないほどの重罪人」として位置付けられてしまったらしい。彼女の中でのレヴィアは、それほどまでに特別な存在のようである。

その後、男の連行を終えて戻ってきたボニファーツと共に、彼等三人は夜通しで交代しながら見張りを続ける。周囲に自分達以外の誰かが張り込んでいる可能性も考慮しつつ警戒を続けたが、結局、何も起きることなく、やがて夜明けを迎えることになった。

3.5. 夜明けの突入作戦

翌朝、鴎岩の前に、見覚えのない船が到着する。そして時をほぼ同じくして、カニミソもまたその地に到着した。その背中には、巨大な斧が背負われている。

そんな彼女の眼の前にその見知らぬ船は停泊し、甲板から上陸用の足場板を海岸に掛ける。その甲板上には、その船の船員と思しき男達と、後ろ手で拘束された状態のアカリの姿があった。

「カニミソちゃん!」

「アカリちゃん!」

互いの姿を確認した二人の少女は、同時にそう叫ぶ。

「すみません、私がうっかりしていたせいで、こんなことに……」

俯きながらアカリがそう言うと、海賊は甲板から足場板の上にアカリを移動させた上で、カニミソに対して言い放つ。

「こっちに来い!」

現状、カニミソは巨大な斧を背負っている。常識的に考えれば、この状況で彼女に対して「武器を捨てろ」と要求すべきだが、彼等はそこまで要求してこない。おそらくこれは、「オルガノンの装備は、取り上げようとしても本体と切り離せないから無駄」という俗説を信じているからであろう。実際、武器が本体のオルガノンに関しては、その俗説は正しいのだが、カニミソの場合、彼女が持っているのは「この世界の普通の斧」であり、「擬人化に際して付随的に生み出された物質」ではない。とはいえ、そこまで詳しいオルガノンの知識まで持ち合わせている者など(魔法師でもない限りは)、この世界には殆どいない。

そして、カニミソが素直に足場板に乗り、甲板へと上がる姿勢を見せると、彼等はアカリの背中を押し、そのまま甲板を降りるように促す。

「もうお前は用済みだ!」

彼等は突き放すようにそう言ったが、カニミソの視界に映るアカリには、特に外傷も見当たらない。拘束されてはいたものの、それほど酷い扱いは受けていなかったようである。そして、アカリが足場板の半分を過ぎて、上陸まであと数歩という場所まで来た時点で、レヴィアが両脇の二人に視線を向ける。

「行きますよ、フレイヤ、ボニファ、続きなさい!」

「了解っス!」

「おう、このボニッファーーーーーーツに……」

「うるさい!」

そう言って、三人が物陰から飛び出し、その足場板に飛び乗ろうとする。だが、海賊と思しき彼等にとっても、これは想定内であった。

「やっぱり、待ち伏せがいやがったか! すぐに船を出せ!」

そう言って、足場板を引き上げつつ、すぐに出航しようとする。通常の人間であれば、到底間に合う筈のないタイミングであったが、それでも三人はその足場板に向かって跳び上がる。結果、レヴィアとフレイヤはどうにか滑り込んだが、一歩遅れたボニファは、自分の着地よりも一瞬早く足場板が遠ざかっていくのに気付く。

「くっ、届かない?」

だが、次の瞬間、フレイヤが魔法で彼の体を後押ししたことで、どうにかその片手が甲板に引っかかり、かろうじてその身を船に繋ぎ止める。

「ウチは優秀なんスよ。頑張ってね、ボニファのおじさん」

「あぁ、この、ボニッファーーーーーーー……」

「が・ん・ば・っ・て・ね」

冷たい視線で見下ろすフレイヤを見上げながら、彼はその有り余る腕力で自分の体を引き上げ、足場板の上に立つ。

「あ、あぁ。任せろ!」

そう言って、彼は剣を構え、二人を庇うように最前線に立って、そのまま甲板へと駆けて行く。この侵入者に対して、船員達は船の外に叩き落そうとして襲いかかるが、頑強な甲虫戦士の装甲を自身に投影させたボニファーツには、全く通用しない。

一方、別の船員はそのボニファーツの横をすり抜けてフレイヤへと襲いかかるが、彼女は元素魔法の力によって自らの周囲に風をまとわせることで、あっさりとその攻撃をかわしつつ、逆に相手に対して魔法攻撃を叩き込む。その直前にレヴィアの聖印の力で魔法の威力が強化されていたこともあり、その一撃で相手は深手を負い、更にそこにレヴィアがハルバードで斬り掛かったことで、その船員はその場に倒れる。

「フレイヤ、下がれ!」

「はぁぁぁ、レヴィアさぁぁぁぁん!」

「憧れのレヴィアさん」が自分を守ってくれたことに感激しつつ、彼女は素直に一歩下がって、次の魔法の標的を定める。ちなみに、レヴィアは君主の中でも「救世主」と呼ばれる類いの印の持ち主であり、その聖印は本来、人々を癒す方面に用いられることが多いと言われている。だが、彼女はその聖印を「人々の脅威を打ち消す力」へと切り替えることが出来る、特異な系譜の救世主であった。戦場に立った時の彼女は、日頃の「冷静沈着な為政者」とはまるで別人のような、威風堂々とした一人の騎士へと変貌する。

一方、彼女達よりも先に甲板に上がっていたカニミソもまた、巨大斧を用いて次々と他の船員達をなぎ倒して行く。彼女の本体は「武器」ではなく、あくまでも「食べ物」としての(彼女の体の「内側」を構成する)蟹味噌であり、本来は戦うために作られた存在ではないが、それでも、並の人間では全く歯が立たないほどの強靭な肉体の持ち主である。それは「オルガノン」と呼ばれる投影体全般に共通する特徴でもあった。

こうして、船員達が苦戦を強いられている中、甲板の上に、首領らしき男が姿を現わす。

「あ、あれは、先代領主様!?」

四人の中で唯一、先代領主と面識のあるボニファーツは、思わずそう叫ぶ。そう、確かにそこにいたのは、トランガーヌ時代のスパルタの領主、ヴィンス・コーララであった。

「今、我々が必要なのはカニミソだけだ。お前達には用はない! そもそも、其奴を守る価値がどこにある? 其奴が居なくなっても、困る者など、いないだろう」

ちなみに、カニミソがこの村に定住するようになったのは、レヴィア体制になった後の話である。故に、ヴィンスはカニミソの味は知らない。

「いや、旨いカニミソが食えなくなるのは困る!」

「カニミソには用はないけど、あなたには聞きたいことがあるのよ」

ボニファーツとフレイヤはそう答え得つつ、船員達を次々となぎ倒していく。そして、レヴィアとカニミソが、ヴィンスに向かってそれぞれの刃を向けようとした時、夜明けの光に照らされながら、空からレイピアを手にした一人の少女が舞い降り、両者の間に割って入った。その顔は狐面に覆われていたが、彼女は甲板に着地すると同時に、その狐面を外す。

「やめて下さい! これ以上、争うのは!」

その声と素顔を目の当たりにしたヴィンスは、驚愕の表情を浮かべる。

「エレナ様!?」

彼は呆然とその場に立ち尽くし、そして少し離れた場所にいたボニファーツも、ようやく彼女が「昔、よく村に遊びに来ていたエレナ姫」であったことに気付く(一方、旧トランガーヌ子爵家について何も知らないフレイヤとカニミソは、まだよく事情が分かっていない様子である)。

「……と言っておりますが、これ以上、続けますか?」

レヴィアがそう言うと、ヴィンスは視線を逸らしながら答える。

「……仕方がない。エレナ様には、刃は向けられん」

そう言って、彼は剣をその場に捨てる。どちらにしても、このまま続けても勝機がないことは、彼も薄々察してはいた。その決断に応じる形で、他の部下達も次々と武器を放棄した。

「では、全員、武器を納めなさい」

レヴィアがそう言うと、三人はその言葉に従い、そしてエレナ自身もまたレイピアを収める。ボニファーツとしては、フィネガンとの約束がある以上、ここで彼女の命に従うべきかどうかは微妙な立場ではあったが、ここは素直に「現領主」としてのレヴィアの顔を立てるべきと判断したようである。

3.6. 密漁の真実

「この方々は、この村を救うために、独自の活動をしていたのです」

戦闘が中断されたことを確認した上で、エレナは、神妙な顔で自分に従う意思を示した船員達を背にした状態で(その中には、マージャの子供を誘拐しようとした男もいた)、レヴィアに対してそう告げた。だが、当然、レヴィア達としては、それだけで納得出来る筈がない。

「詳細をお聞かせ願いますか?」

レヴィアがそう問いかけると、エレナよりも先にヴィンスが答えた。

「エレナ様の口を煩わせる訳にはいかない。それについては私自身が話そう」

そう言いながら、ヴィンスは自身の服の右袖をめくる。すると、そこには「邪紋」が浮かび上がっていた。

「私は二年前の戦いで、アントリアの魔法兵団の攻撃によって一度死にかけた。というよりも、実質的にはそこで『君主としての私』は死んだ。だが、私の肉体の死と共に身体から聖印が離れていくのと同時に、私の身体の中にこの邪紋が浮かび上がり、結果的に私は『不死(アンデッド)の邪紋使い』となったのだ」

その後、彼は生き残った者達を束ねて、海賊に身をやつすことになった。近隣のウリクルでは、一度は降伏した領主が何者かの手で変死を遂げたという話も聞いていた以上(

ブレトランドの遊興産業2参照)、降伏しても命の保証はないと考えていたようである。

だが、長年自分を支えてくれたスパルタの民を苦しめることは忍びないと考えていた彼は、トランガーヌ近海を転々としながら、交易船や漁船は襲わず、時折アントリアの軍船といざこざを起こしながらも、漁などを通じて自給自足の生活を続けつつ、いずれトランガーヌ復興の機会があれば決起しようと目論んでいた。

だが、かつての主君であったヘンリーは聖印教会と手を組んでしまったため、邪紋使いとなったヴィンスとしては、神聖トランガーヌには協力することは出来ない。だからと言って、ジュリアンを擁するゲオルグと名乗る得体の知れない成り上がり者の傘下に加わる決断も出来ず(それ以前の問題として、内陸国であるグリースとは接点が作りようがない、という事情もあった)、彼等はそのまま黙々と海の世界で生きていくことしか出来ない状態だったのである。

「そんな中、私達はスパルタの近海で、巨大な投影体と遭遇した。それは、この船の数倍はあろう程の大きさの『巨大蟹』だ」

彼等が乗っている船は、詰め込めば数十人くらいまでは乗船可能な規模であり、その数倍ということは、一般的な(?)龍や巨人よりも更に巨大な存在、ということになる。もっとも、それは全ての「脚」や「鋏」を含めた上での大きさであり、本体そのものはこの船と同程度の大きさらしいが、それでも十分な脅威であることは変わりない。

ヴィンス曰く、その巨大蟹には一定の知性があり、人間と言葉を交わすことも可能であるらしい。そして、他の蟹を自身の中に吸収することによって肥大化を続けており、スパルタの近海が蟹の生息地であることを知り、その地の蟹を根こそぎ吸収しようと企んでいたようである。

「あの村の近海の蟹が絶滅すれば、村は終わりだ。だから、私達は奴と交渉し、奴の代わりに私達が奴に蟹を提供することで、これ以上、スパルタに近付かないように促した」

ヴィンス達としては、自力でこの巨大蟹を倒すことも考えなくはなかったが、今の自分達の戦力だけでは到底無理であろうと考えていた。かといって、レヴィアやボニファーツのことは「トランガーヌを捨てた裏切者」とみなしていたため、共闘相手として信用することは到底出来ない。故に、自分達だけでこの巨大蟹という脅威を退ける方法を模索した結果、それが彼等の中での唯一の「現実的な対応策」だったようである。

「そして、巨大蟹は俺達の提案を受け入れた。労せずして蟹を手に入れられることは、奴としても悪くない話であったらしい。だが、私達が奴に蟹を貢ぎ続けている間に、奴は今のスパルタに『蟹味噌のオルガノン』がいる、ということに気付いてしまった」

それが、何らかの特殊な嗅覚によるものなのか、あるいは「同族」を察知する特殊な器官によるものなのかは分からない。だが、いずれにしてもその巨大蟹は、その『蟹味噌のオルガノン』を所望し、それさえ手に入れれば、この漁場から去るとヴィンス達に告げたという。

だが、カニミソが「一人の戦士としても強靭な肉体の持ち主」である上に、領主とも友好関係を築いているという情報を得ていた彼等は、力づくで彼女を引っ張り出すよりも、蟹料理店で働く彼女を精神的に揺さぶった方が得策であろうと考え、当初は子供客を、最終的にはアカリを誘拐して、カニミソを村から引き剥がす形で連れ出す方が得策と考えたようである(ちなみに、この時点でアカリは、よく事情が分からないまま、鴎岩の前でこの船を目の前にした呆然と立ち尽くしていたのだが、レヴィア達としても、今は彼女のことまで気遣う余裕はなかった)。

つまり、彼等の一連の行動は、全てスパルタの民を守るための行為であった。ただし、彼等の中ではカニミソは「守るべきスパルタの民」の中には入っていなかった、ということである。

3.7. 四人の決断

一通りの話を聞き終えた上で、最初に口を開いたのはフレイヤであった。

「レヴィアさんのことが信頼出来ないからと言って、報告の義務を怠り、自分達の判断だけでこれだけのことをしでかしたことが、許される事なのかどうか、ということっスよね」

「我々も、別に許されようとは思っていない。好きに処罰すればいい」

ヴィンスは開き直った表情でそう言い放つ。その上で、レヴィアは慎重に言葉を選びながら、自身の見解を述べ始めた。

「海賊・密漁行為を働いていた以上、無罪放免という訳にはいかぬだろう。とはいえ……」

彼等がスパルタの産業を守るためにやったことだとすれば、情状酌量の余地はある。それに、かつての自分の主人であるエレナは、口ではまだ何も言っていないが、明らかに一定の恩赦を求めていることは、その瞳からも察しがつく。立場上、今のレヴィアには、エレナの意向を受け入れる義務はない。だが、義務がないからと言って、無視して良いと割り切れるほど、彼女は非常になりきれる人物でもなかった(おそらく、そんな彼女だからこそ、彼女は「救世主」の聖印の持ち主なのであろう)。

そんなレヴィアが、どんな結論を出すべきか迷っている間に、その微妙な空気を察したのか、ボニファーツが割って入って来た。

「まぁ、何はともあれ、その巨大蟹とやらをどうにかする方法を探さねばならんのだな。そもそも、我々の手で倒せるのかどうか、ということを確認する必要がある訳だが」

彼がそう言うと、ヴィンスは端的に言い放った。

「少なくとも、我々では倒せない。お前達で倒せるかどうかは分からん。だが、カニミソを差し出せば、この地からは去ると言っている。だから、こやつを差し出すことを躊躇する必要はないだろう。そもそも、誰がこのような輩を必要としているというのだ?」

前述の通り、ヴィンス自身は蟹味噌を食べたことはない。だが、彼の中では、どうやら生理的に、想像しただけで食欲を失せさせる存在のようである。

そして、そう言われると、村全体の警護を担当するボニファーツとしても、自身の好みだけでカニミソを擁護する訳にもいかない、という心境が生まれてきたようである。指揮官として、部下達の命を背負う身としては、自分の食欲を部下の命よりも優先して良いのか、と考えると、逡巡するのもやむを得ぬ話であろう。

「蟹味噌が食べられなくなるのは惜しいが、村のためということであれば、仕方がないかもしれん。お前も、一人でいるよりも、巨大蟹の一部になった方が幸せかもしれんしな」

カニミソを見ながら、申し訳なさそうに語るボニファーツの横で、フレイヤは嬉々とした表情を浮かべる。

「レヴィアさん、生贄として差し出せばいいっスよ。後で神として祀ってやるから。な?」

彼女としては、自分が嫌いなカニミソがいなくなることは、百利あって一害なしである。何も迷うことはない。

そんな二人の意見を踏まえた上で、レヴィアは再び、言葉を選びながら自身の見解を述べる。

「事実、『釣り合う交渉』ではあるだろう。だが、当事者の意見を蔑ろにして決めて良いことではない。カニミソ、あなた自身はどうしたい?」

そう言われたカニミソは、俯きながらポツポツと答える。

「ボクは……、そちらの方が、幸せなのかもしれない……。この村にいても、子供達にも美味しく食べてもらえないし……」

やや混乱した状態でカニミソはそう呟くが、ここでエレナが割って入った。

「待って下さい。ここでこの人を引き渡したところで、巨大蟹が本当にいなくなる保証はありません」

巨大蟹が一定の知性を持っているのであれば、当然、「嘘」をつくことが出来る可能性もある。そのリスクは、当然、ヴィンス達も分かってはいた。だが、それでも、勝てる見込みのない戦いに挑むよりは、まだ巨大蟹が約束を守る可能性の方が村の産業を守れる可能性は高いと、彼等は判断したのである。

「確かに。彼女を吸収することで、より強大化するかもしれないしな」

ボニファーツがそう言うと、フレイヤやヴィンス達も、その可能性については否定出来ない以上、何も言い返さない。全ては憶測の上での話なので、あとは「どの可能性に賭けるか」というレベルの決断になる。

だが、その決断の前に、レヴィアは改めてカニミソの意思を問う必要があると考えていた。

「君自身の問題である以上、君の意思を尊重しようと思う。だが、君にその意思が感じられないのであれば、協力することも出来ない。君の意思を見せたまえ」

そう言われたカニミソは、しばし考え込んだ上で、はっきりと答えた。

「ボクには、ボクの美味しさを村の人達に普及させるという誓いがある。その誓いを果たすまで、この村を離れることは出来ない!」

決意に満ちた瞳でそう語るが、フレイヤは心底嫌そうな表情を浮かべる。

「普及はやめてほしいっス……、いや、マジで勘弁っス……」

そんな彼女の反応は気にせず、カニミソは周囲に訴えかける。

「みんな、力を貸してくれない?」

「あぁ、蟹味噌の普及ということであれば、このボニッファーーーーーツが、協力しようじゃないか!」

「ありがとう、レヴィアさんは?」

そう言って彼女はレヴィアを見つめる。いつの間にか争点の軸が微妙にズレてしまっていることもあり、レヴィアはどう返せば良いか分からず、一瞬、困惑する。

「協力、してくれないの?」

悲しそうな目で訴えかけるカニミソに対して、レヴィアは話を本題に戻しつつ、改めてもう一度確認する。

「君は、この村に残りたいのだね?」

「もちろん! そして、蟹味噌を普及させるの!」

「……まぁ、いいだろう。蟹味噌が普及するかどうかは、村の人達が決めることだ。私や君が判断することではない。だが、それ以前の問題として、君がこの村に残りたいと言うのであれば、私はその意思を尊重する。その巨大蟹とやらに、君を差し出す訳にはいかない」

レヴィアにとっては、カニミソも「守るべき村の住人」の一人である。この世界では、投影体に人権(生存権)が与えられるべきかどうかについては、様々な見解があり、どこまでを「村人」とみなすかも、村ごとに認識が異なる。だが、レヴィアは既にカニミソのことを一人の住人として一度受け入れている以上、今更その見解を覆すことなど、彼女の中ではあり得なかった。

「ありがとう! フレイヤさんは?」

徐々に外堀が埋められていく感覚を実感しながら、フレイヤも観念したような表情を浮かべて、渋々ながらも答える。

「ウチは……、レヴィアさんの契約魔法師っスから。そりゃあ、レヴィアさんの意向には従いますけどね! でも、蟹味噌の普及に関しては、合意しないっスよ!」

それに対して、横からレヴィアが助言する。

「彼女がこの村に留まった上で、彼女の存在がこの村の役に立たないと思ったら、その時は、カニミソがこれ以上普及しないよう、思い切りけなしてやればいい」

「分かったっス。レヴィアさん! 全力でけなします!」

こうして、微妙によく分からない形での妥協点を見出しながら、どうにか彼女達は「カニミソを守る」という方針で一致するに至ったのであった。

3.8. 師匠の見解

その後、レヴィアはひとまず船の外にいたアカリと合流し、状況を彼女に一通り伝えた上で、ヴィンス達を「密漁犯」として村の牢獄へと連行し、その処分は巨大蟹の問題を解決した後まで保留とすることにした。

巨大蟹と戦うことになるのであれば、ヴィンス達を戦力として利用する選択肢もあったが、彼等があくまで「カニミソ」を「守るべき存在」とは認識していない以上、彼等に武器を持たせて同じ戦場に連れて行くことは、土壇場で彼等がどのような行動に出るか分からない以上、危険と判断したようである(ただし、航海士の一人だけは水先案内人として連れて行くことにした)。

その上で、「巨大蟹」の実態に関して、レヴィア達はフレイヤの師匠であるカルディナに相談する。カルディナ自身は、そのような形状の巨大蟹は見たことがないと断った上で、「多足型の投影体」全般に関する自身の見解を以下のように述べた。

「通常の投影体は、その中心にある『混沌核』を倒せば、消滅する。しかし、混沌核を倒す前に物理的に切り離した腕や脚は、本体が消滅した後も、この世界に『物質』として残る。これがどういうことか、分かるか?」

つまり、蟹の脚や鋏を捥いでから倒せば、その巨大蟹が消滅した後も、その「食材」としての部位を持ち帰ることが出来る、ということである。今までに吸収した蟹達によって巨大化した脚や鋏は、おそらく密度も濃いだろう、というのがカルディナの判断であり、この見解が正しければ、蟹不足に悩む今の村の状況を、多少なりとも改善させることに繫がるだろう。

そして、おそらくその巨大蟹の『蟹味噌』に相当する部分が「混沌核」であり、蟹味噌だけを切り離すことは出来ないだろう、と彼女は考えている。更に言えば、もしカニミソを引き渡していたら、その混沌核そのものが巨大化していた可能性が高いのではないか、というのが、彼女の憶測であった。

その上で、カルディナはレヴィア達に対してこう告げる。

「私が手伝っても良いが、私が手に入れた分は、当然、私の所有物になるからな」

どうやら彼女としては、その「密度たっぷりの巨大な脚」を、出来れば独り占めしたいと考えているらしい。

「先生がいなくても、ウチがいるから大丈夫っスよ」

「この村のことだ。この村の者の手でなんとかしよう。無事に持ち帰ったら、その助言分の蟹は提供する」

フレイヤとレヴィアがそう答えると、カルディナはニヤリと笑って「楽しみにしていよう」と答える。基本的に「働くこと」が嫌いな彼女にしてみれば、労せずして蟹料理にありつけるなら、それはそれで悪い話ではない。

一方、ユニスことエレナは、特に見返りを要求することもなく、協力する姿勢を示した(内心では、協力することで、ヴィンス達の恩赦を引き出したいと考えていたのかもしれないが)。ただし、やはりあまり人目に出る訳にもいかないと考えていたため、密かに船に同船した上で、危険だと判断した時にのみ参戦する、という方針でレヴィアは合意する。

「さて、その上で、どうやって巨大蟹と戦うか、だが……」

レヴィアが皆を前にして、そう話を切り出す。巨大な怪物を相手に、船に乗った上で挑む場合、どの船に誰が率いる部隊を乗せるかは、それぞれの部隊の特性を考えた上で、どのような形での連携を必要とするかを考慮しつつ決定する必要がある。特に、回復や支援の能力者を擁する彼女達にとっては、複数の船に分乗することで、その連携が断ち切られてしまうことは、大きなリスクであった。

しかし、ここでフレイヤが、あっさりと「簡単な解決策」を提示した。

「ウチの魔法で、皆さんを水中で呼吸出来るようにすることが出来るっスよ」

彼女は得意気にそう語る。確かに、一定の実力を持つ元素魔法師であれば(表でも裏でも)その魔法を用いることは可能であり、やろうと思えばこの村の全部隊にその魔法をかけることも可能である。そうなれば、陸戦時に近い感覚で部隊展開することも容易になるだろう。

ただ、この作戦には二つの難点がある。一つは、その魔法の効果時間がそれほど長くはない、ということ。故に、その巨大蟹の出現海域までは、どちらにしても船を使って移動する必要がある。とはいえ、そのために必要な船の数は充分に確保されている以上、これはそれほど大きな問題ではない。

もう一つの、より大きな問題は、村の全部隊に対してその魔法をかけることによって、フレイヤの精神力が著しく消耗されてしまうことである。巨大蟹の実力が不明である以上、村の全戦力を投入する必要があるとレヴィアは考えていたが、それに加えて、巨大蟹を相手にフレイヤが全力で攻撃魔法を放てる状態であることも、勝利のための必須条件であると認識していた。

だが、この問題を解決するための方法は、実はすぐ身近に存在していたのである。

「ボクを食べれば、大丈夫だよ!」

カニミソが胸を張ってそう言った。確かに、彼女の「身(実)」には、食べた物の身体だけでなく、精神をも驚異的な速度で回復させる力がある。そのことは、フレイヤも分かっていた。分かってはいたが、フレイヤとしては、素直にその提案を受け入れる気にはなれない。

「いらないっス! 気付薬でなんとかするっス!」

最初はそう言い切った彼女であるが、冷静に考えれば、気付薬だけでは自分の全力を発揮しきれないことは、計算が苦手な彼女であっても、感性のレベルで理解していた。

「さぁ、大人の階段を上るんだ! 君はまだシンデレラのままで良いのかい?」

そう言って、ボニファーツはフレイヤを煽る。ちなみに、彼は「シンデレラ」という言葉の意味はよく分かっていない。ただ、蟹座でアカリが歌っていた歌詞の中に、そんなフレーズがあったのを、そのまま使っているだけである。

「アンタのためじゃないんだからね! レヴィアさんのためっスからね!」

フレイヤは半泣きの顔を浮かべながら、やむなくその提案を了承する。こうして、戦術方針を確定させたレヴィア達は、翌日の出撃に向けて、それぞれの想いを胸に、それぞれの自宅へと帰り、ひとまず英気を養うのであった。

3.9. 水中決戦

そして翌日、身柄を拘束した状態の水先案内人の指示に従って、レヴィア率いる「巨大蟹討伐船団」は出航する。村のほぼ全戦力を動員した上での出陣であったが、迅速かつ確実にその巨大蟹の脅威を取り除くためには、それが一番であるというのがレヴィアの判断であった(また、最悪、村に何か想定外の危機が訪れたとしても、カルディナとフィネガンがいれば、大抵の事態には対応出来るであろう、という期待もあった)。

そして、やがて彼女達を乗せた船の帆先の方角に、まるで島のような巨大な何かの影が見える。おそらくそれこそが巨大蟹であろうことは、誰もが予感していた。徐々にその影に近くにつれ、その姿が明らかに「蟹の本体」の形状をしていることが分かり、彼等の予感は確信へと変わる。そんな中、その巨大蟹と思しき何かから、声が響いてきた。

「キサマラ、何者ダ? 蟹味噌ヲ届ケニ来タヨウダガ、イツモノ船デハナイナ?」

だが、その声はレヴィア達には届かなかった。なぜならば、その声をかき消すほどの大声が、船上に響き渡っていたからである。

「ぅぅぅぅぁぁぁぁぁぁぁぁあああああああ! まずぃぃぃぃぃいいいいいいいいいい!!」

全部隊に水中呼吸の魔法をかけ終えたフレイヤが、蟹味噌を口にした瞬間に発した断末魔の叫びである。

「な、蟹味噌も悪くないだろ?」

ボニファーツが笑顔でそう言うが、フレイヤはむせ返るような表情を浮かべながら、必死で首を横に振る。その様子を見ながら、レヴィアは心配そうに声をかける。

「大丈夫か、フレイヤ?」

「う、うぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ、うぉっっっ、はぁぁぁぁぁぁぁぁ……、はぁ、はぁ、へ、平気っス」

「無理をかけたな」

レヴィアをこれ以上心配させる訳にもいかないと思ったフレイヤが、必死で正気を保とうとする中、カニミソは、嫌がられながらも自分をフレイヤがきちんと完食したことに一定の満足感を得た表情を浮かべ、その横でボニファーツはからかうように笑う。

「まだまだガキだな」

「違うっスよ! ボニファさんがおっさんなだけっスよ!」

巨大蟹の問いかけに気付かぬまま、そんな会話を続ける彼等に対して、巨大蟹は「敵」と認識した上で、その鋏を翳して襲いかかろうとする。だが、レヴィア達としても、もともと交渉するという選択肢は考えていなかった以上、特にうろたえることはない。口直し(?)の気付薬を服用したフレイヤが、どうにか平静を取り戻しながらレヴィアに方針を確認する。

「サクッと真ん中を撃ち抜いた方が早いと思うんスけど、村の事情的にはダメなんスよね」

「そうだな。とはいえ、皆の命が最優先だ。危ないと判断したら、すぐに本体を狙ってくれ」

「了解っス」

彼女がそう答えると、レヴィア隊、ボニファーツ隊、カニミソ隊が、それぞれに海中へと飛び込み、巨大蟹の「脚の付け根」に向かって、一斉に攻撃を始める。それに対して、巨大蟹はその鋭利な「右の鋏」で反撃しようとするが、ボニファーツ隊がその鋭い刃を身を以て制している間に、カニミソ隊がその鋏の付け根にも「切り込み」を入れる。そして、その直後にフレイヤが船上から攻撃魔法を打ち込んだ結果、見事に「右の鋏」を本体から切り離すことに成功した。

「やったっス! 蟹ゲットっス! 鋏ゲットっス!」

船の上でフレイヤはそう言ってはしゃぐ。一方、水中に突入した各部隊も着実にその脚の根元への攻撃を続けていった結果、レヴィア隊が2本、ボニファーツ隊とカニミソ隊もそれぞれ1本ずつ、脚を捥ぎ取ることに成功する。この時点で、巨大蟹は既に鋏と脚の半分を失っていた。

だが、次の瞬間、その巨大蟹の本体から飛び出るように生えている二つの瞳に向かって、周囲の混沌が収束していることに、フレイヤが気付く。彼女は、混沌の収束の原理について、未だに理解しきれていない。だが、その独特の感性によって、混沌の流れを肌で感じ取ることが可能な彼女は、このまま放っておくと、その二つの瞳から、強大な破壊光線が発射されるであろうことを、直感的に感じ取っていた。

「まずいっス。ちょっと早いけど、これで終わらせてもらうっス!」

そう言って、彼女はその「蟹光線」が発射されるよりも一瞬早く、(カニミソによって充填された)自身に残る全ての力を振り絞って、最大限の火炎魔法を蟹の本体に向かって放つ。その一撃が直撃したことで、その巨大蟹の甲羅は真っ赤に染まり、そして、その内側の混沌核(蟹味噌)は、レヴィアの手によって浄化・吸収されていく。こうして、村の産業基盤を危機に陥れようとしていた巨大蟹という脅威は(微妙な緊張関係を孕みながらも)一致団結して戦った彼女達の活躍によって、無事に鎮圧されることになったのであった。

その後、村に帰還したレヴィアは、先代領主ヴィンス・コーララ率いる一党に対しての処分を決定するために、ひとまずヴィンスと直接対話を試みる。彼女としても、エレナが「寛大な措置」を求めている以上、出来ることならば穏便に済ませたいと考えていた。だが、彼等にも彼等の「通すべき意地」があることは理解している。

「アントリアに降る気はないのだな?」

彼女がそう問いかけると、ヴィンスは短く答えた。

「降ったところで、身の安全の保証はないのだろう?」

この時点でヴィンスが想定していたのは、近隣のウリクルにおける先代領主の変死事件なのだが、レヴィアの頭の中では、別の事例が思い浮かんでいた。それは、彼女の弟分的な存在であった、身長120cmの愛国者が、アントリアに寝返った者達を次々と惨殺しているという噂である。

「あれに関しては、何とも言えんな……」

レヴィアは呟くようにそう言いつつ、最終的に、ヴィンス達に関しては「追放処分」という形で、村から放逐することを決定した。その決定を聞いたエレナは、ひとまずその寛大な処分に感謝した上で、彼等に、スパルタ近海から遠く離れた場所での「第二の人生」を送るための再就職先の斡旋役を申し出る。エレナが具体的にどのような方面への人脈を有しているのかは分からないが、彼等を素直に従わせることが出来るのは彼女しかいない、とレヴィアも分かっていたため、ここはひとまず彼女に任せることにした。

こうして、村を去ることになったヴィンスに対して、かつての部下であったボニファーツは、複雑な感情を抱きながら、見送ることになる。

「ヴィンス様も、達者でやってくれよ」

「あぁ、この村の平和は、お前に任せる」

ヴィンスとしては、まだレヴィアのことは全面的に信用する気にはなれない。だが、少なくともボニファーツに関しては、昔からこの村を守り続けた縁もあり、今回の件を通じて、一人の武人としての彼の価値を再認識したようである。その上で、ヴィンスはボニファーツにこう言った。

「最後に、カニミソを一口だけ食わせてもらおうか?」

ヴィンスとしては、せめてこの地を去る前に、(彼の中での)諸悪の根源であるカニミソなるものの実態を確認しておきたいと考えたようである。

そして、その旨を告げられたカニミソは、今度こそ自分の魅力を分かってもらうために、「本気」を出すことにした。それは、異界から彼女の「相棒」となる食材を召喚することである。彼女は、本来の自分の発祥の地である「地球」から、「白米」と呼ばれる穀物をこの世界に喚び出した。

「すごい! これ、日本の米よね!? カニミソちゃん、こんなことも出来たの?」

横で見ていたアカリが感激の声を上げる。どうやら彼女も、自分の故郷の特産物であるこの「白米」に飢えていたらしい。

「うん、だから、アカリちゃん、お願い!」

「任せて! 今だったら、奥で女将さんが蟹鍋を作ってるところだから、残り汁を貰ってくるわ。それで、蟹雑炊を作りましょう!」

こうして、カニミソにとっての(少なくとも、彼女の故郷における)最も一般的な役割である「蟹雑炊の中の隠し味」として自らの「身(実)」を生かすという調理法が、この世界においても可能となったのである。

とはいえ、そもそも「白米」自体に馴染みのないブレトランド人にとっては、それでも「珍味」の域を出る味ではない。だが、それでも、それを口にしたヴィンスは、マージャの子供達やフレイヤのような反応を示すことはなかった。

「この村の平和と引き換えにする価値があるかどうかは分からんが、少しだけ、お前を求める者達の気持ちも分かった気がする」

そう言って、ヴィンスは部下達と共に、エレナに手渡された「再就職先の書かれた地図」を頼りに、村を去って行く。村への帰還を禁じられた彼に、再び蟹味噌を食べる機会が訪れるのか否かは、この時点ではまだ誰にも分からなかった。

4.2. 蟹と子供と楽器と魔法師

「みんな〜、お待たせ〜、これが蟹鍋だよー」

二日間、村に滞在したまま蟹料理を待ちわびていたマージャの子供達の目の前に、アカリが巨大な鍋を持って現れる。巨大蟹の鋏から取れた「実」の一部を、子供の口に入る大きさにまで切り分けた上で、様々な野菜と共に煮込んだその鍋からは、独特の風味が溢れ出ていた。

「おいし〜!」

「こんなの、食べたことない!」

「野菜の方にも、蟹さんの味が染み込んでる!」

子供達が次々と歓声をあげる中で、「リーダー格の少女」と「引率役の少女」もまた、それぞれに蟹の風味を味わいながら、微笑ましくその光景を眺めている。

「エポナ達も連れて来れば良かったですかね」

「でも、あの子達、蟹、食べないと思う。多分……」

「そっか、基本的に皆、草食ですもんね。あ、でも、フレイヤはイタチだから、動物も食べれるんじゃないかな?」

「そういえば、この村の契約魔法師さんの名前も、フレイヤ、だと言ってた。なんか、不思議な偶然……」

「あ、そうなんですか? 面白いですね、全然違う世界から来てるのに、同じ名前ってのも」

そんな会話を交わしつつ、やがて皆が食べ終わると、リーダー格の少女が、子供達を、店の奥に設けられた「舞台」の上へと集まるように指示する。彼等はそれぞれ、バグパイプやフルートなどの楽器を手にしていた。

「アカリさん、店長さん、今日は美味しい蟹鍋をご馳走して下さり、ありがとうございました。お礼に、今から私達の音楽を披露させて頂きたいと思います。まだまだ未熟な私達ですが、少しでも、皆さんの気持ちを楽しませることが出来たら嬉しいです」

リーダー格の彼女がそう言うと、引率役の少女が指揮棒を振るい、そして演奏が始まる。美味しい蟹鍋を食べさせてくれたことへの感謝の気持ちを込めた、子供達の精一杯の演奏に、店内の常連客達からも笑顔が溢れる。

「予定より長く滞在することになりましたが、それだけの価値はあったと言えますね」

子供達の演奏を聴きつつ、酒場の片隅で新メニューの「蟹雑炊(蟹味噌入り)」を食べながら、フィネガン・アーバスノットはそう呟いた。そのテーブルの向かいに座っているのは、カルディナ・カーバイトである。彼女もまた、彼と同じ蟹雑炊を味わっていた。

「そうだな。こうやって食べてみると、確かに、蟹味噌も悪くない。もっとも、それでも好き嫌いは分かれるだろうがな」

ちなみに、カルディナのテーブルの上の蟹雑炊は、既に「二杯目」である。なんだかんだで、彼女の舌のツボにハマりつつあるらしい。

「ところで、フィネガン殿、我が愛弟子達は、無事に務めを果たしているかな?」

「えぇ、お陰様で、この地方の平和は保たれています。もっとも、南方の戦線次第では、この地もどうなるかは分かりませんが」

「聖印教会か……。正直、ウチのガキ共は、あまり戦争には向かないからな。出来れば、前線には駆り出さないでもらいたいのだが、状況次第では、そうも言ってられなくなるか」

「そうですね。君主や人々を守ることが、我々契約魔法師の務めですから」

「厄介な話だな。私は、まっぴらごめんだ」

「それは残念ですね。我が御老公は、マーシャル代行閣下の契約魔法師として、カルディナ様を推挙したいと仰ってましたが」

「なんだと!? そんな話は聞いていないぞ。冗談だろ!?」

「はい、冗談です。ご安心下さい」

「……どうやら、あの狸爺の契約相手殿は、人の悪さも受け継いでいるようだな」

「聞かなかったことにしておきますよ、放蕩魔法師様」

部屋の隅でそんな会話が交わされていることなど気付かぬまま、やがて子供達は無事に演奏を終え、蟹座の店内は拍手喝采に包まれるのであった。

4.3. 民のために

「エレナ姫、今回のことは、ありがとうございました」

ヴィンス達が去った後、レヴィアは領主の館の執務室にエレナを招き、改めてそう告げた。一通りの混乱が静まった今、彼女はようやく「エレナ姫の元侍従」の顔に戻っている。

「いえ、私の方がもっと適切に行動していれば、無駄な衝突も避けられたかもしれません」

エレナは申し訳なさそうにそう答える。実際、路地裏でボニファーツに遭遇した時点で、彼女が彼を信用して、逃げずにその場で全てを打ち明けていれば、船員達の何人かはレヴィア達との戦いで命を落とすことはなかったであろうし、場合によっては、全面的に彼等と共闘する道も選べたかもしれない。とはいえ、それはあくまでも結果論である。

「あなたはこれから、どうなさるおつもりですか?」

レヴィアにそう問われると、エレナはまっすぐな瞳でレヴィアを見つめながら答える。

「私には、今、とある人の大義のために、やらなければならないことがあります。ただ、どんな形であれ、私にこのトランガーヌの民のために出来ることがあるのであれば、いつでも尽力する所存です」

それに対して、レヴィアは「スパルタの領主」の顔に戻って、確認の問いを投げかける。

「『トランガーヌの民』のため、でいいのだな? 『トランガーヌの国』のため、ではなく」

「そうですね。もう既に『トランガーヌ子爵領』という国は存在しません。その後継者を名乗る国はありますが、それはもはや『私の知っているトランガーヌ』ではありません」

彼女としては、いずれ父と息子の和解を模索したい気持ちはある。だが、今の自分ではそれが叶わないことを知っているし、最終的に誰がどのような形でこの地域を治めるべきなのかについても、彼女の中にはまだ明確な答えはない。故に、今の自分が成すべきことは、自らの手で、この地に住む人々を守るために尽力することだと考えていた。

「そうか。私は『アントリアという国』と『この村』を守る身だ。エレナ姫が、『トランガーヌの国』を守ると言わなくて良かった。『トランガーヌの民』を守り続けるのであれば、これから先、また会うこともあるだろう。そして……」

ここでレヴィアは、扉の外に誰かがいることに気付く。

「何をしているんだ?」

そう言ってレヴィアが扉を開けると、そこにはフレイヤとボニファーツの姿があった。どうやら、話を盗み聞きしながら何かをしていたらしい(だが、それが何だったのかまでは分からない)。とはいえ、二人には既にエレナの正体も知られている以上、それほど焦る必要もなかった。

「また、困ったことがあれば、このボニッファーーーーーツに声をかけて下さい。いつでも、お力になりましょう」

「ありがとうございます。これから先も、この村のことをよろしくお願いします。カニミソさんにも、よろしくお伝え下さい」

そう言って、エレナは再び狐面を付けて、村を去って行った。そんな彼女の後ろ姿を窓越しに眺めているレヴィアに対して、厨房からフレイヤの声が聞こえる。

「レヴィアさーん! 砂糖五つで良かったですよね?」

そう言われたレヴィアは、苦笑しながら静かに呟く。

「……甘いな」

だが、たまにはそんな甘さも悪くはない。そんな気分に浸りつつ、去り行く旧主の姿を静かに見送るレヴィアであった。

最終更新:2016年02月25日 02:07