第3話(BS24)「競馬場に潜む闇」(

1

/

2

/

3

/

4

)

旧トランガーヌ領北部を占めるモラード地方中部に位置するポーター村には、ブレトランドで最も由緒ある「障害物競馬場」が存在する。また、それと同時に多くの優秀な産駒を生み出してきた馬牧場を擁していることから、数多の騎手や賭博家が集う「競馬の村」として有名である。

かつてトランガーヌ領時代にこの地の領主であったアーク・スペクターは、アントリア軍の侵攻に対して最後まで激しく抵抗した結果、最終的には降伏してその軍門に下ったものの、領主権は没収され、アントリア騎士団副団長アドルフ・エアリーズ傘下の従騎士の一人、という身分へと降格させられた。

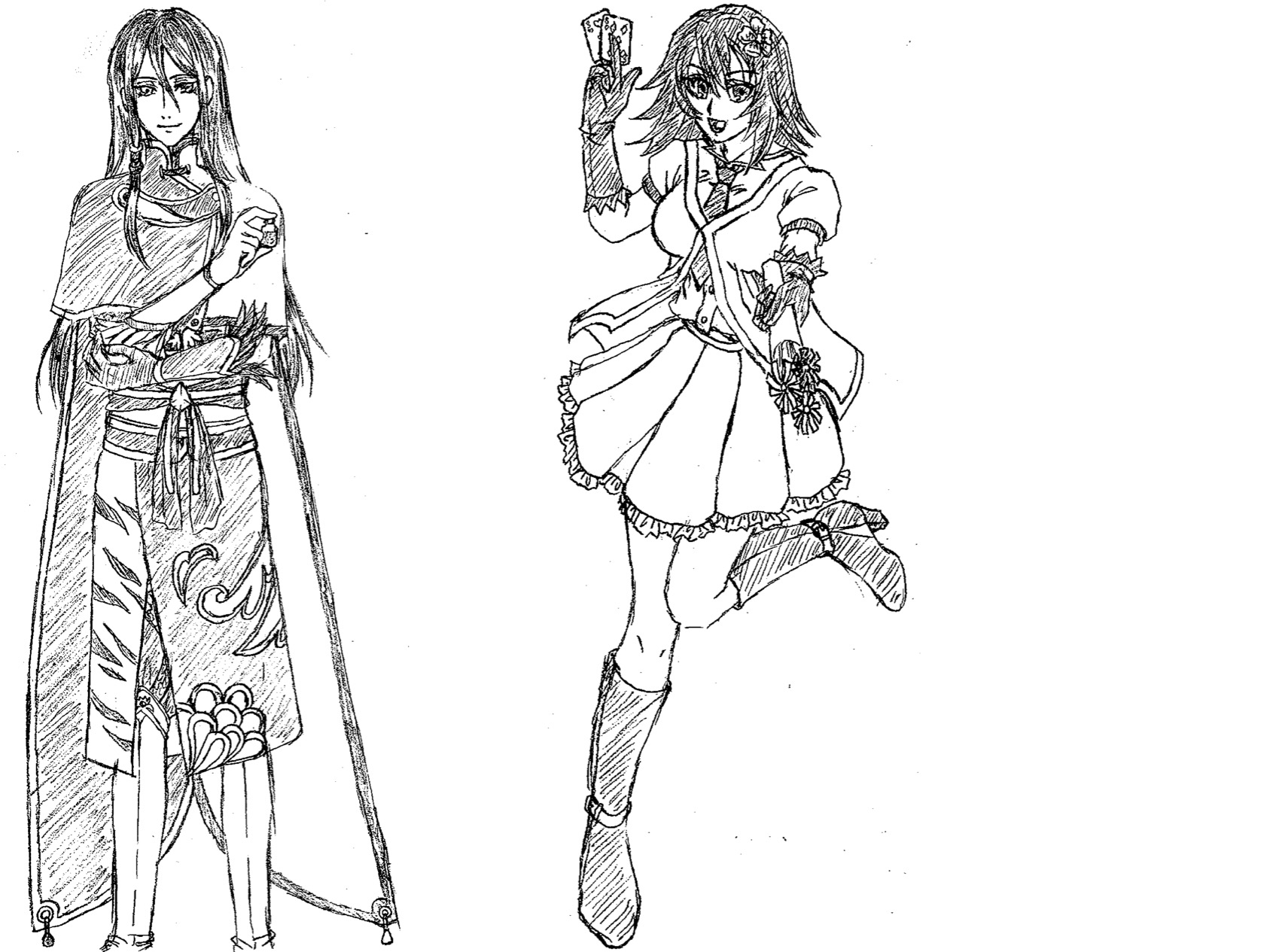

その彼に代わって新たにこの地の領主に任命されたのが、その作戦の折に老将ジン・アクエリアスの部下として大将首を取る功績を上げた、当時20歳の俊英エリック・レディングである(下図)。彼はアントリアの馬術師範家の次期当主候補であり、騎士団内の若手の中では随一の騎馬の乗り手と言われていたこともあり、代々優秀な馬術家であることが求められてきたポーターの領主としては、まさに適任と思われた。

だが、レディング家の後継者候補として、子供のころからひたすら馬達と生活を共にし、馬術のみを極める生活を送っていた彼は、まだ領主になる心構えがないまま所領を与えられてしまったため、就任から約2年が経過した今でも、領主として十分な働きが出来ているとは言い難い。レディング家は旧子爵家直属の馬術師範家として確固たる地位を築いていたものの、彼の父の代までは「従騎士」相当の聖印しか持たず、領主の経験を持つ者が彼の周囲には存在しなかったため、彼に統治者としての心得を指導出来る者もいなかったのである。

それでも、馬術家としては誰もが認める実力者であった彼は、定期的に開催される公営競馬で連戦連勝を続けることで、ポーターの村人達は彼を領主として認めてきた。また、もともと質素な生活を好む性格であったこともあり、過度な税金を取り立てることもなく、領民達の間では「さほど有能ではないが、特に不満のない領主」というのが一般的な評価であった。

ところが、そんな彼の立場が、先週末の公営競馬で大きく覆されてしまった。突如、レースに飛び入りで参戦を表明したエルバ・イレクトリスという名の「通りすがりの女邪紋使い」に、彼が敗れてしまったのである(エルバの正体については「

ブレトランド八犬伝・簡易版」を参照)。しかも、彼女の乗騎モルドレッドは、馬の産地としてポーターとはライバル関係にあるティスホーン村(旧トランガーヌ子爵領、現グリース子爵領)のマックイーン牧場の産駒だったのである(ちなみに、彼女が参戦した理由は、旅の仲間のレイヤードラゴンが競馬で大負けして路銀が足りなくなった分を賞金で取り返すためという、至って実利的な理由であったのだが、そのことはこの物語とはあまり関係ない)。

一般的に、ポーターの産駒が競走馬としての脚力に特化された「早駆け向きの馬」と呼ばれているのに対し、ティスホーンの産駒は軍馬としての実用性を重視した「戦争向きの馬」というのが定評である。故に、ティスホーンの産駒に競馬で敗れるということは、ポーターの領民としては耐え難い屈辱であった。必然的に、エリックの評判は地に堕ち、エリック自身も自身の騎手としての自信を喪失してしまう。

そんな彼の元を、ある日の早朝、一人の大柄な中年女性が訪れた。彼女の名は、バーバラ・イルサンド(下図)。この村の競走馬達の馬具製作を一手に担う鍛冶職人ギルドの長である。若くして夫に先立たれた彼女は、女手一つで四人の子供を育てながら、エリックを初めとする多くの騎手達から絶大な信頼を集める名職人として知られていた。

「領主様。ご機嫌麗しゅう」

「おはようございます、バーバラさん」

エリックは突然の来訪者に対してそう挨拶する。立場的にはバーバラはただの「平民」だが、エリックは基本的には「目上の人」への礼節を重んじる性格である。一方、バーバラの方は、権力者が相手でも必要以上に謙ることのない性格のため、最初の挨拶こそ「最低限の儀礼」を果たしたが、その後はすぐに「親戚の子供」に接するような豪快な態度で語りかける。

「こないだのレースは惜しかったね」

「あれは……」

「正直、今頃になってこういうコトを言い出すのも良くないのかもしれないけど、実はあの日、アレックスに馬具をつけようとした時、ちょっと調子が悪かったように見えたんだよ。乗ってたあんたは、そうは思わなかったかい?」

アレックスとは、エリックがこの地に就任した時に、この村の「ブルボン牧場」から寄贈された黒毛の名馬である。「神馬の末裔」とも言われるほどの脚力の持ち主であり、様々な馬を乗り継いできたエリックですらも、初めて見た時に思わず見とれたほどの均整のとれた体躯の持ち主であった。

それ以来、エリックは公営競馬に出る時は、常にそのアレックスを乗騎としている。そしてバーバラが言う通り、先日のレースにおいて、確かにアレックスの息遣いが微妙に荒かったことは、エリックも密かに感じてはいた。

「まぁ、馬にもコンディションの良し悪しはあるもんだけどさ。もしアレックスが万全の状態だったら、あんたが負けることは無かったと、私は信じてるよ」

「そうだといいんですが……、負けは負けですから」

バーバラが自分を気遣ってそう言ってくれているのだろうが、エリックとしては、自分の負けを馬のせいにする訳にはいかない。馬のコンディションは水物である以上、馬が不調な時は自分の技術でそれを補うのが騎手の仕事である。

「まぁ、そうかもしれないけどね。そういえば、週末の次のレースに、先代の領主さんが参加表明してるらしいね」

「その話ですか……」

エリックは、そう言ってやや視線を落とす。今週末の公営競馬にはエリックも出場予定なのだが、その出場者予定者リストの中に、この村の先代領主アーク・スペクターの名が含まれているという話は、エリックにも届いていたのである。

「あの人としては、今のあんたに勝って、あんたの傷口に塩を塗るつもりなのかもしれないけど、負けんじゃないよ。私は、あんたに期待してるんだからね」

上述の通り、アークは現在、アントリア騎士団の一従騎士という立場である。領主の地位を奪われはしたが、その騎手としての実力には今でも定評があり、村人達の中には、先日のエリックの敗戦により、「アーク様の方がこの村の領主としてふさわしかったのではないか?」という声もある。

無論、いくら村人が望んだところで、領主権をアークに戻す権利が彼等にある訳ではない。だが、現在のアークの上官であるアドルフ・エアリーズはアントリア騎士団の副団長であり、エリックの実質的な上官に相当するジン・アクエリアスとは水面下で対立関係にあるとも言われている。したがって、もし次のレースでエリックがアークに敗れれば、アドルフがエリックの資質不足を理由に(自身の派閥の勢力拡大のために)騎士団内で、「ポーターの領主交替」の動議を提出する可能性がある。

その場合、当然、ジンは反対するだろうが、権謀術数に長けていると言われるアドルフが、他の派閥の面々と手を組んだ場合、どうなるかは分からない。現在、アントリア騎士団内において「男爵」級の聖印を持つ者は、騎士団長バルバロッサ・ジェミナイ、副団長アドルフ・エアリーズ、対長城線(ロングウォール)方面軍司令官ファルコン・トーラス、北トランガーヌ総督ジン・アクエリアスの四名である(下図)。ヴァレフールの七男爵ほどの特権的地位を与えられている訳ではないが、絶対的なカリスマを以ってこの国を統治してきたダン・ディオードが不在の今、彼等四人とそれぞれを慕う派閥の者達の動向が、全体の方針を大きく左右することは間違いない。

よって、状況次第では、アドルフが動議を提出する前に、ジンがエリックを見限って別の部下を赴任させる可能性も十分にあり得るだろう。最終決定権を持つ「子爵代行」マーシャル・ジェミナイや、彼を支える筆頭魔法師ローガン・セコイアの思惑が読めない以上、騎士団内での主導権争いの状況は、極めて流動的である(アントリアの現体制の成り立ちについては「

ブレトランドの英霊4」を参照)。

ちなみに、(この物語の主軸とはあまり関係ないが)各派閥内の構成員に関して言えば、バルバロッサ派はダン・ディオードの浪人時代の人脈に基づく「外様の将」が多く、アドルフ派は(聖印教会内の実利主義派と言われる)「月光修道会」の関係者が中心で、ファルコン派は「平民」出身の叩き上げの戦士達が大半を占めるのに対し、ジン派は旧アントリア子爵家以来の「名門貴族家」の出身者が主体となっていると言われている(ただし、例外もある)。とはいえ、実際にはどの派閥にも属さない騎士や、複数の派閥と接点を持つ領主も多いため、そこまで完全に軍閥化されている訳でもない。しかし、だからこそ、状況次第によって何がどう転ぶかは分からない、という不安定性も内包していた。

とはいえ、エリックとしては、このような権力者達の動向にまで思案を巡らせる余裕はない。この地の領主権の維持以前の問題として、自分自身の騎士としての誇りを取り戻すためにも、次のレースには絶対に負けられないという想いを抱いていた。そんな中、彼はバーバラに対して、少し迷いながら口を開く。

「バーバラさんは……、あ、いえ、やめておきます」

「ん? どうした?」

「いえ、大したことじゃないんで」

そんな彼の態度を見て、バーバラは改めて、心配に思う。

「まぁ、何かあったら、いいなよ。私等程度が相手じゃ、領主様の悩みの解決にはならないかもしれないけど、それでもあんたの倍近く生きてるんだ。何かのヒントになるかもしれないし」

「その時はよろしくお願いします」

「とりあえず、アレックスのコンディションには気をつけておいた方がいい」

「そうですね。今から会いに行ってきます」

そう言って、エリックはアレックスの厩舎へと向かった。と言っても、別にこれはバーバラに言われたからではない。毎朝、自ら愛馬の手入れをして、朝駆けに行くのは、彼の子供の頃からの日課である。領主となった今も、その習慣を欠かすことはなかった。

「おはよう、アレックス、調子はどうだい?」

エリックは愛馬に向かってそう語りかける。動物に向かって言葉をかける行為自体、鳥獣を愛する者としてはそれほど珍しい行為ではないが、彼の場合は、ただ一方的に話しかけるだけではない。彼には、聖印の力を用いて動物とある程度の意思疎通をおこなうことが出来る能力が備わっている。アレックスは、自分のパートナーのエリックが来たことで、喜んでいる様子であった。

「アレックス、もうすぐ試合だよ」

そう言われたアレックスは、一瞬戸惑いつつも、また全力で走れる機会が訪れることを喜んではいる。だが、それと同時に、ちょっと不安そうな感情を抱いていた。

「君もそうか、僕も不安だよ。もし、今度も負けてしまったら……」

もう二度と馬に乗れなくなるほどに、自信を失ってしまうかもしれない、そんな気持ちをアレックスに伝えた。ちなみに、エリックの一人称は、目上の人に対しては「私」、同世代や年下の者に対しては「俺」であるが、馬に対して語りかける時だけは「僕」を用いる。別に意識して使い分けている訳ではない。いつの間にか無意識のうちに定着した習慣である。

そんなエリックの態度に対して、アレックスもまた悲しそうな感情を示す。それと同時に、アレックスが「食べ物」に関して不安な感情を抱いていることにエリックは気付いた。どうやら、アレックスが「今度はレースの前に『ちゃんとしたもの』を食べたい」と言ってるような、そんな気がしたのである。

もしかしたら、前回のレースの際には、直前に彼が食べたものに何か問題があったのかもしれない。そのことがやや気になりつつも、現時点で確認する術を持たないエリックは、ひとまず彼にまたがり、町の警護を兼ねた日課の朝駆けを始める。

華麗な手綱裁きで、黒毛の名馬を駆る彼の姿は、村の人々にとっても「朝の恒例の光景」である。多くの村人はその見事な技術に見惚れているが、そんな中で、ひそひそと小声で陰口を叩いている人々の声も聞こえてきた。

「あいつ、本気出せばあんだけ走れるんだったら、やっぱりこないだの試合は、八百長だったんじゃないか」

「裏で『奴等』とグルになってたのかもしれないな。領主が負けることなんて滅多にないから、あのレースで大損した奴も沢山いるらしいぞ」

こういった領民達のことを不敬罪で咎める領主もいるだろうが、エリックは、前回の結果を踏まえた上で、そういう噂が広がるのは仕方ないと割り切っていた。

(今度は負けない。次のレースで、この噂を払拭してみせる)

そんな強い決意を胸に、彼はアレックスと共に、まだ微妙に肌寒い早朝の村の公道をひた走って行くのであった。

1.2. 広がる悪評

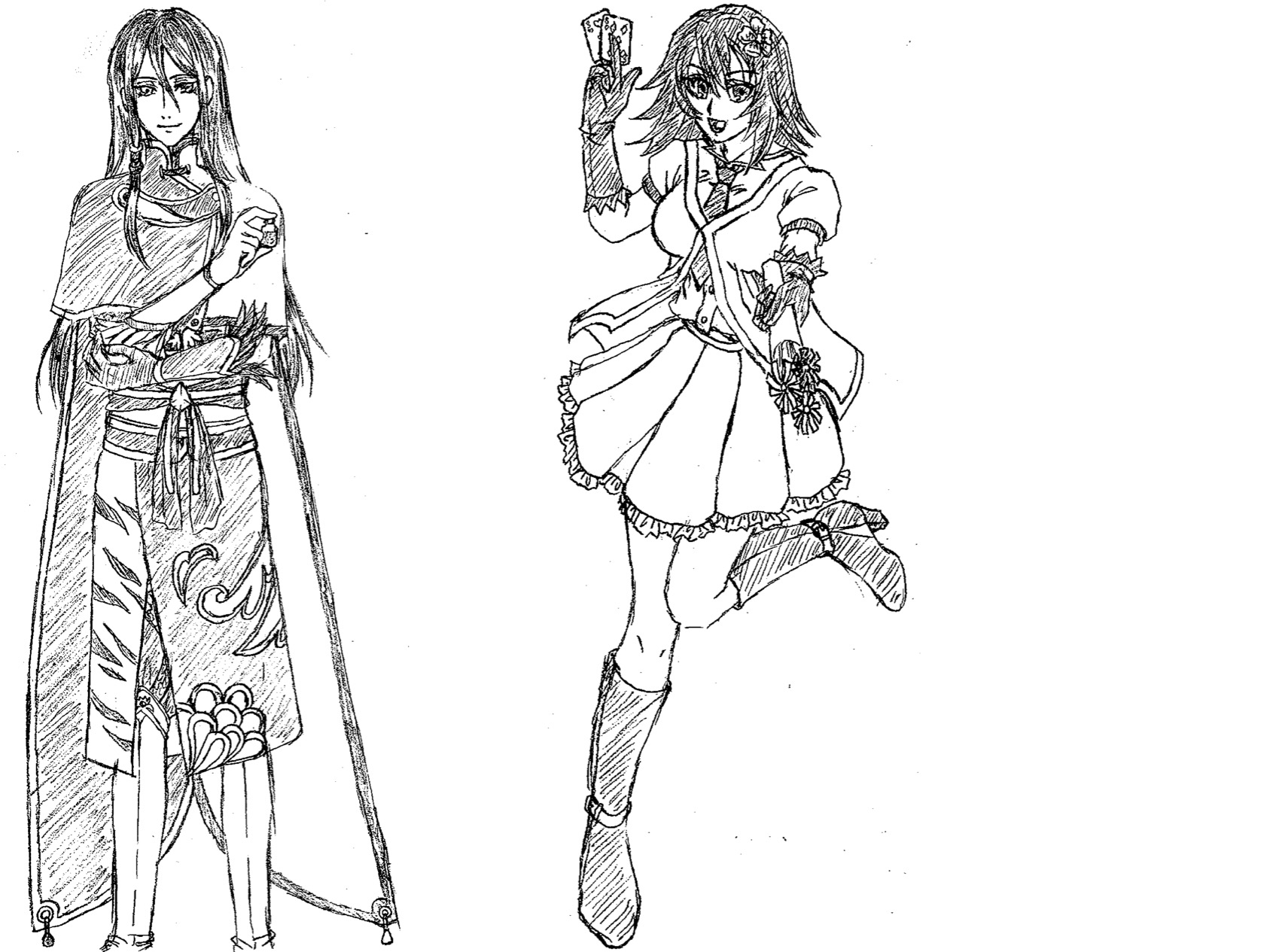

そんなエリックと入れ違いに、領主の館の執務室に到着したのは、彼の契約魔法師のエレミー・カーバイトである(下図)。彼女は裏虹色魔法師カルディナ・カーバイトの六人の弟子の一人であり、「浅葱」の系譜の召喚魔法師であった。歳は18歳。ウリクルのヴェルディほどではないが、魔法師としてはかなり年少の部類である。

彼女はカルディナの推挙によって、四歳年上のエリックの契約魔法師となったが、エリックに対しては、特に強い忠誠心も愛着心も抱くことなく、純粋に仕事仲間として、良くも悪くもドライな関係を築いている。エリックが「馬のことしか頭にない領主」であることは理解しているが故に、彼に領主として多くを求めることはせず、エレミーが彼に代わって淡々と仕事をこなしている。基本的に自分のペースに仕事をしたがる彼女にとって、政務の大半を自分に委任してくれるエリックは、契約相手としては悪くない相手であった。

そして、政務官としての彼女は、その権限を乱用して私腹を肥やすことも、手を抜いて仕事をおろそかにすることもなく、至極真面目にその任務をこなしている。と言っても、それはエリックや村人のことを大切にしているからではない。自分をこの地に派遣した師匠カルディナの期待に応えなければ、という強い義務感故である。

エレミーは、師匠であるカルディナのことを「お姉様」と呼び、世界中の誰よりも彼女のことを慕っている(関係上は「お母様」と呼ぶ方が正しいのだが、カルディナはそう呼ばれると怒るので、彼女の弟子達は誰もそう呼ばない)。もともと、エーラムに入門する以前は放浪の人生を送っていた彼女にとっては、自分を拾って導いてくれた「カルディナお姉様」こそが全てであり、彼女のこそが「自分の帰るべき故郷」であると位置付けていた。学生時代も、その優秀な成績故に他の召喚魔法科の学生達とは折り合いも悪かったが、彼女にとっては「お姉様」さえいれば、それで良かった。それほどまでに、彼女の中ではカルディナは特別な存在なのである。

だからこそ、そんな「お姉様」の推挙によって今の契約関係を結んでいる以上、エリックやこの村のために働くことに躊躇はない。全ては、それが「お姉様への奉公」に繋がると、彼女の中では位置付けられていたのである。

そんな彼女の元に、その「カルディナお姉様」からの手紙が届いた。その内容によると、カルディナは今週末のポーターの公営競馬を観戦に来るつもりらしい。その上で、先日の領主エリックの敗戦と、それに関する八百長疑惑、更には、最近は競馬場の周辺で闇金融業者が活動しているという噂も聞いていることを憂慮する旨が、その手紙には記されていた。

ちなみに、カルディナはこの村(というよりも、このモラード地方全般)にとっては、頻繁に訪れては金を落としてくれる「お得意様」である。全ての(裏)魔法系統を極めた彼女は、当然、時空魔法によって未来をある程度予知する能力もあるが、彼女はあくまでも競馬を「娯楽」として楽しむ主義なので、魔法の力には頼らず、純粋に自身の直感だけで馬券を買う。当然、勝つことも負けることもあるが、勝ったら勝ったで、その金で散々豪遊・散財してから帰るので、どちらにしても村にとっては「いいお客さん」であった。

なお、手紙にはその件と同時に「そろそろ私も馬主になりたいと思うので、誰か信頼できそうな牧場関係者を紹介してほしい」とも書かれていた。どうやら彼女は、本格的に競馬にのめり込み始めたらしい。

(お姉様がいらっしゃるなら、腕によりをかけて料理の準備をしないと!)

手紙を読みながらそう密かに意気込んでいたエレミーであったが、その手紙の末尾には「追伸:村で美味い料理店を紹介しろ」とも記されていた。どうやらカルディナは、エレミーの料理には期待していないらしい。実際、エレミーの料理に関しては、そもそも彼女の味覚そのものが(控えめに言って)「普通の人とは大きく異なる」というのが、カーバイト一門の間での一般的な評である。

その最後の一文を読んで落胆するエレミーであったが、ひとまず気持ちを切り替えて、「お姉様からの手紙」の内容について、一つ一つ思案を巡らせる。

(とりあえず、八百長云々はエリックに任せておくとして、闇金かぁ……。その辺をどうにかしないと、お姉様が安心してこの地には来れないということね。馬主については、あの「妖精」に任せておけばいいか。でも、あの妖精、話が長いから、色々と面倒臭いのよね……)

ちなみに、彼女は四歳年上でこの地の領主である自身の契約相手のエリックのことは、呼び捨てで呼んでいる。これは彼のことを特別見下したり、軽んじたりしている訳ではない。基本的に彼女は「お姉様」以外の人間に対しては、常にこのような態度である。

「これで、今週末まで私のやる気が充填されたわ。頑張って仕事しようかしら。エリックは毎日無駄に朝駆けばかりしてるだけだから、私が頑張らないとね」

気付けばそんな独り言を口にしながら、エレミーは粛々と仕事を始める。特別仕事が好きという訳でもない彼女だが、「お姉様」のためだと思えば、どんな作業も楽しく思える。そんな一途な偏愛に満ちた少女であった。

1.3. 闇金融業者

同じ頃、領主の館の近くの村の警備隊の宿舎では、傭兵隊長のレギリア(下図)が、身支度を整えつつ、自身の巨大な盾を手入れしながら、部下の兵達と村の現状について確認していた。

レギリアは20歳。エリックよりも年下だが、体格は彼よりも大柄である。だが、レギリアの持つ巨大盾は、その大柄な彼の体をもすっぽりと覆い隠せるほどの大きさであった。彼はこの巨大盾を(「盾」としてだけではなく)「武器」として用いる、変則的な戦闘術の使い手である。

もともと、彼は一人の傭兵として様々な戦場を転々としてきた。攻防一体のその戦闘能力は極めて高く、個人レベルでは負け知らずだが、戦局全体としては、勝ち戦も負け戦もどちらも何度も経験している。エリックがこの村の領主に就任した後に(先代領主のアークが最後の最後まで抵抗したことで、この村の本来の戦力は損なわれていたため)雇われた傭兵隊の隊長であり、実質的にはこの村全体の警護を取り仕切っている。

そんな中、部下の兵士の一人が、平身低頭しながら、おずおずと彼の前に現れる。

「隊長、申し訳ないんですが、その、給料をですね、ちょっとだけ、前借りさせて頂けないでしょうか……」

傭兵隊の給料は、領主(実質的にはエレミー)からレギリアにまとめて支払われ、そこから各兵士達に分配される。よって、給料を前借りするためには、本来であればレギリアではなく、領主に陳情すべきなのだが、さすがにただの一兵卒の身でそんなことを言い出せる筈がない。そこで、やむを得ぬ事情で緊急の金が必要となった者に対しては、ひとまずはレギリアの一存で、傭兵隊全体としての「非常時のための予備資産」の中から貸し出す慣習となっていた。

幸い、その予備資産自体は現時点ではまだ余裕がある。だが、この男は、既に三ヶ月分の給料を前借りしたままの「常習犯」であった。

「今度は何だ?」

「その、闇金からの取り立てが……」

どうやら彼は、(前述カルディナからの手紙にも書いてあった)この村の中で蔓延っている闇金融業者からの借金の返済に苦しんでいるらしい。そもそもなぜ借金をすることになったのかについては話さなかったが、もともとこの男は競馬好きで有名な男である。おそらくは、馬券の資金として借りて、大損してしまったのだろう。

「お、お願いします、今度だけは助けて下さい! 利息分だけでも払わないと、もう、俺、この身体を売るしかないんです!」

「お前の身体は、もう既にこの傭兵団に売却済みだ」

「いや、それが、その、下手したら俺、もうこの傭兵団で使えない身体にされてしまうかもしれないんです! もしかしたら、闇魔法師に売られてしまうかもしれなくて……」

現在、彼が借金をしているのは「カウストライプ商会」という闇金融業者である。その実態は謎に包まれているが、返済の担保を確保出来ない者にも金を貸す一方で、借金が払えなくなった者を「闇魔法師に『人体実験の材料』として売っている」という噂もある。

そして、そのカウストライプ商会の背後では、「あの御方」と呼ばれる「裏社会の大物」が関わっていると言われていた(下図)。常に蝶のような仮面をつけた人物で、その正体は一切不明だが、実はレギリアは以前、彼がこの地に赴任する前に、彼の護衛をしていたことがある。護衛対象の正体の詮索はしない主義なので、彼がどんな人物だったのかは知らないが、アントリア全体に対して多大な影響力を持つ人物であるらしいと、当時の仕事仲間の者達は噂していた。

「お願いします! 俺、まだ、この村のために働きたいんです!」

そう言って、その兵士はレギリアに必死に懇願する。レギリアは心底呆れつつも、自身の部下をそう軽々と見捨てる訳にはいかない。

「分かった。午前中までに、実現可能な返済計画を立てて、俺のところに書面で持って来い」

「わ、分かりました。おい、誰か、字書ける奴いないか!?」

そう言って、その借金まみれの兵士は、周囲の同僚達達に協力を仰ぐ。皆、レギリア同様に呆れてはいたが、長年苦楽を共にしてきた同胞を、このような形で失うのは本意ではないようで、気が進まないながらも、それぞれに彼に助言を授けようとする。

(ギャンブルの村で働いていると、こういう奴が出てきて困る)

レギリアはため息をつきながらそう実感しつつ、武具を整えて自身の「職場」へと向かおうとする。それは、朝駆け中のエリックの傍であった。レギリアは、自分自身のことを「(誰かを守るための)盾」と認識しており、これまでも、様々な要人の警護の任を転々としてきた。依頼主との関係は、彼の中では絶対であり、自分が「守るべき相手」だと思った相手のことは、善人だろうが悪人だろうが全力で守る、というのが彼の矜持である。

よって当然、今の彼にとっては、エリックを守ることが全てであった。先日のレースで敗北したエリックに対して「よからぬ感情」を抱く者が増えつつあることも知っていたし、エリック自身もまた、敗戦のショックで気落ちして「よからぬ行動」へと走ってしまう可能性もあるため、彼の動向を常に確認する必要があると考えていたのである(ちなみに、彼を負かした相手であるエルバ・イレクトリスの仲間の中に、かつて共に仕事をしたことがあるロディアスという少年がいたことが気になっていた彼ではあったが、そのことは今回の物語とは直接的には関係しない)。

1.4. 名門牧場

こうして、村の中枢で要人達が様々な懸念事項に思いを巡らせている頃、村はずれに位置する(ポーター随一の名馬の輩出元として知られる)ブルボン牧場の厩舎の中では、「人間の掌」程度の大きさの「妖精」が(下図)、背中に生えた小さな羽でふわふわと飛び回りながら、馬達の様子を確認していた。

この妖精の名はシルヴァ。妖精界(ティル・ナ・ノーグ界)から投影された女性である。妖精界における彼女は、当初は「貴族」と呼ばれる地位にいたものの、故あって宮廷を追われた後、荒野で魔物と戦う女将軍として名声を得た英雄であった。

当初、シルヴァはパンドラの闇魔法師シアン・ウーレン(下図左)の手によって、この世界に「召喚」されたが、どういう訳か「小妖精」程度の大きさで出現してしまったため、本来の力を発揮することが出来ない。シアンは彼女のことを「失敗作」として放逐し、この世界のことを何も知らないまま放り出されたシルヴァは路頭に迷うが、偶然出会ったテイタニアの領主ユーフィー・リルクロート(下図右)の庇護を受け、そこから彼女の人脈を通じて様々な地を転々とした結果、最終的にはこのブルボン牧場で「馬の世話係」として雇われることになった。

シルヴァは妖精界で指揮官として騎馬兵を率いていた経験もあるため、(妖精界の馬とこの世界の馬は、根本的に別種なのだが)馬達の感情を直感的に理解することには慣れている。また、「掌サイズ」の大きさだからこそ、馬の細かい毛並みや馬体の変化にも気を配れるという利点もあった。無論、一歩間違えば馬の一蹴りで簡単に弾き飛ばされてしまうほどの体格差ではあるのだが、身体は小さくなっても、かつての女将軍としての感覚までは鈍っていない彼女に、そんなヘマをするような心配は不要であった。

とはいえ、現在の自分では、この世界で武具を持って戦士として戦うことが不可能であることは理解しているため、今はこの牧場で「馬の世話係」としての第二の人生を送ることに、彼女は満足していた。当初は他の従業員達から奇異の目でみられたが、彼女の調教師としての能力の高さはすぐに牧場の人々に知れ渡ることとなり、今では牧場主からも厚い信頼を得ている。

ちなみに、彼女の年齢は不明であるが、顔立ちそのものを見る限り、少なくとも「若い女性」ではない。見る人によっては、30代、あるいは50代にも見えるほどの貫禄が備わってはいるが、どこか(「美魔女」とでも呼ぶべき)不気味な「美しさ」も兼ね備えていた。今は「牧場のおばちゃん」を自称しているが、それでも彼女の瞳には、どこか「かつて戦場で生きていた頃の殺伐とした雰囲気」が残っているようにも見える。

そんな彼女が、厩舎の天井に近い高さをゆらゆらと飛びながら全体の様子を眺めていると、他の従業員達が、何か困り顔で話しているのが聞こえてくる。

「また、暴れ猪が出たらしいぞ」

「こないだ、タンホイザ牧場の柵を壊して乱入して、沢山の馬達が犠牲になったらしい」

「てか、本当にただの猪なのか? 投影体なんじゃないかって言ってる人もいるけど」

「怖いねぇ。ウチの牧場にだけはこないでほしいよ、ホントに……」

そんな会話を交わす同僚達を上から見下ろしながら、「村全体の警備の強化を領主か傭兵隊長に訴える必要があるのではないか」などとシルヴァが考えていた時、ちょうどその「領主」自身が牧場を訪れた。朝駆けを終えたエリックが、エレミーに軽く小言を言われつつ仕事をこなした後、彼女が昼御飯を作り始めた時点で、こっそり抜け出して牧場に来たのである。「競馬の村」の領主として、牧場の安全を確認することもまた、彼の中では重要な仕事であった。

「こんにちは」

エリックが厩舎の天井付近にいるシルヴァを見上げながらそう言うと、彼女はゆっくりと、彼と同じ視線の高さになる程度の位置まで降りてくる。

「やあやあやあ、領主のお坊ちゃんじゃないかい」

他の従業員達が「領主様」の来訪に対して恐縮している中、シルヴァは一人、気軽に彼に話しかける。どうやら、彼女はエリックとはウマが合うようで(「馬好き」だけに)、バーバラ同様、親戚の子供に語りかけるような口調で接している。

「馬達の調子はどうですか?」

「もちろん、悪くはないよ。今度の試合が週末だからね。さすがに今は、レースに向けてコンディションを整えてるし。このままなら、万全な状態で出せるだろうね」

「それは何よりです」

「ところで、お前さんら、いつも通り、昼食はここで食ってくのかい?」

シルヴァは、エリックと、彼の後ろに控えている「巨大な盾」を視野に入れた上で、そう問いかける。そう、エリックの背後には、レギリアが控えていたのである。ただ、あまりにも盾が巨大すぎて、シルヴァの視点からは、文字通り「盾」が立っているようにしか見えない。

「えぇ、あの人の料理は……ですから」

「あの人」というのが誰のことかも、その具体的な内容についても明言せぬままエリックがそう言うと、その後ろで「盾」も頷くような仕草を見せる。実際のところ、「彼女」は自身の手料理を誰彼構わず色々な人々に振舞おうとするが、傭兵隊の中では「あれには手を出すな。仕事に支障が出る」という通達が出されているらしい。

「らしいね。まぁ、私も、噂でしか聞いてないから、よく分からないけど」

事情を察したシルヴァはそう言いなが同情の視線を向ける。ちなみに、実際にどの程度の「被害」があったかについては、諸説ある。純粋に「嫌な気分」になっただけの者もいれば、数日にわたって食欲が無くなるほどのトラウマを植え付けられた者もいたという噂もある。

「食事といえば……」

ここで、エリックがふと思い出したかのようにシルヴァに問いかけた。

「試合前にアレックスに精のつくものを食べさせたいのですが、何が良いでしょう?」

「うーん、直前にあんまり沢山食べさせるのは良くないとは思うんだがね。その子の日頃の食事の周期を乱さないように配慮しつつ、栄養価の高い物を用意してやるのが良いだろう」

「そうですね。先週のレースの時は、直前に何か変な物を食べてしまったようで」

「変な物ねぇ。まぁ、気になるんだったら、館の飼育係の主任に、聞いておけばいいんじゃないかい?」

状況がよく分からないシルヴァとしては、そんな一般論で答えることしか出来ない。ただ、アレックスのことが話題に上がった時点で、徐々に彼女の中のテンションが上がっていく。

「あんたんとこのアレックスは、ウチの牧場のいっとーいい馬の息子なんだから、結果残してもらわないと、ウチの牧場のメンツも丸潰れなんだよ、分かってんのかい?」

「え、えぇ」

「あの子の母親はねぇ、そりゃあ、いい産駒だったんだよ。私がこの牧場に来て最初に見た時から、この子はモノが違うな、って思ってたんだ。なんたって、まずあの腰のあたりの肉の付き方が……」

滔々と語り始めるシルヴァに対して、ここでレギリアが初めて口を開いた。

「エリック殿、そろそろ次の仕事が」

そう言って、彼が二人の間に割って入る。シルヴァは話が長いので、このまま語らせ始めると、いつ終わるのか分からない。

「あ、あぁ。でも、まだシルヴァさんの話の途中だし」

「彼女はどうせ、喋っている間は周りを見ていません。大丈夫です」

実際、彼女の視線は、どこか遠くの方を見つめながら語っているように見える。

「じゃ、じゃあ、シルヴァさん、私はこれで」

「いやー、あの子は本当にいい馬だった。あの子のお母さんも、それはそれでまた美しい毛並みでねぇ……」

語り続けるシルヴァを置いてエリックとレギリアが牧場を去ると、牧場の従業員達は、シルヴァの一人語りを聞き流しながら、黙々と食事の準備を始める。結局、牧場での昼食の機会を逸してしまったエリックとレギリアは、その後、村の一角の小さな食堂に寄ることになった。そして、シルヴァが一人語りを終えて、暴れ猪の件をエリック達に相談することを忘れていたことに気付くのは、もう少し先の話である。

その間にエレミーは、領主の館の調理室で(他の使用人達に逃げられた状態のまま)自分で作った昼食を堪能した上で、執務室へと戻って仕事を再開しようとしていたのだが、そんな中、館の警備兵の一人が、彼女に言伝に来た。

「魔法師様、お客人がいらっしゃいました」

「通していいわよ」

エレミーは即答する。基本的に彼女はあまり警戒心が強くない。もし仮に、危険な人物が館に侵入したとしても、自分(と召喚獣)が簡単に撃退出来るという自信があるからなのだろう(もっとも、彼女の召喚獣は、あまり屋内戦には向かないサイズなのだが)。ところが、それに対して兵士の方が、やや戸惑った様子で付言する。

「ただ、ちょっと変わった方でして……」

「変わった? どんなところが?」

「狐のお面をつけてまして……」

「それは、確かに面妖ね……」

少なくとも、このブレトランドにおいて「狐面」という文化は一般的なものではない。どこかの異界にそのような仮面を付ける一族がいるという話を聞いたことがあるような気はするが、少なくとも、普通の客人では無さそうである。

「見たところ、まだ若い少女のようなのですが……」

「要件は?」

「お伺いしたいことがある、と」

「ふーん……。まぁ、エリックが帰って来ていない現状だと、どうせこれ以上は仕事も進まないし。いいわ。通して」

改めてそう言われた衛兵が、その「狐面の少女」をエレミーの前に連れてくると、彼女はエレミーに対して「人払い」を要求する。エレミーはその要求にやや警戒しながらも、この状況で「ただの兵士」がこの場にいても状況は大差ないと判断し、自分と彼女以外の人々に、部屋の外に出るように申しつけた。

そして、他に誰もいなくなったのを確認した狐面の少女は、その仮面を外す(下図)。その瞬間、エレミーは、彼女が旧知の人物であることに気付いた。

「えーっと、あなたは確か……、ユニス、だったかしら?」

「はい。生命魔法科のユニス・エステリアです。今、この辺りで調査活動をしているので、その関係でお伺いしたいことがあり、訪問させて頂きました。故あって、私はこの地域では素顔を晒せないので、表では狐面を付けさせて頂いております」

突然、「素顔を晒せない」という重々しい事情を聞かされたエレミーとしては、その「調査活動」自体がやや訝しげに思えたが、ユニスが基本的には実直で嘘をつくことのない性格であることも知っていたため、ここは素直に彼女の言い分をそのまま信じることにする。

「まぁ、そのお面のことについては、追及はしないわ。で、聞きたいことってのは?」

「この辺りに『シアン・ウーレン』という名のパンドラの闇魔法師が潜伏しているという情報を聞いたのですが、何かご存知ではありませんか? 私も、その人のことは知らないのですが、私の『今の師匠』が、その人物の行方について探しているのです」

そう言って、ユニスはそのシアン・ウーレンの「人相書き」を差し出す。そこに描かれていたのは、黒い長髪で、左右の目の色が異なる男性の姿であった。見た目は若そうだが、魔法師の中には外見を自在に変えられる者もいるので、あまり参考にはならない。

ちなみに、エレミーの記憶が正しければ、ユニスの師匠は「フェルガナ・エステリア」という女魔法師だった筈である。フェルガナは、エレミーの「お姉様」であるカルディナとも(数少ない女性の高等教員同士として)親しかったので、エレミーもよく覚えているのだが、ユニスがあえて「今の師匠」という言い方をしたということは、彼女は別の一門に移籍したということなのだろうか(通常、エーラムではそのような形での転属は滅多に起きない)。

そして、シアン・ウーレンとは、前述の通り、シルヴァの「召喚主」の名なのだが、エレミーはそのことを彼女から聞かされてはいなかった。

「シアン・ウーレンか……。聞いたことはないわね。まぁ、ここ最近、競馬関係で裏世界の人達が暗躍しているという噂もあるから、関係しているかどうかは分からないけど、ちょっと調べてみるわ。ところで、あなたはこれから、何か予定はあるの?」

「私としては、しばらくここで調査を続けた上で、特に情報が見つからなければ、西のエルマかスパルタに向かう予定です」

「そういうことなら、しばらくはこの村でゆっくりしてくれればいいわ。そういえば、あなた、もう昼御飯は食べたのかしら?」

「え? えーっと、昼食、ですか? あ、いや、その、大丈夫です。私、今、ダイエット中なので」

ちなみに、ユニスは過去に、エレミーの料理を食べさせられたことはある。その時の感想については、誰にも話していないらしい。

「そう、残念だわ。さっき作った料理が余ってたんだけど」

そんなエレミーの発言を聞き流しつつ、ユニスは自分が泊まっている宿屋の位置を教えた上で、改めて「狐面」をつけて、領主の館を後にする(なお、彼女の正体については「

ブレトランドの英霊7」を参照)。ひとまず「難」を逃れたユニスは、ふと、もう一人のフェルガナの盟友であるノギロ・クアドラントの愛弟子のことを思い出していた。

(フェルガナ先生の御友人の方々は、お弟子さん達の作る料理に対して、寛容すぎるのではないかしら……)

一方、改めて部屋に一人取り残される形になったエレミーは、「お姉様」からの手紙を読み返しながら、この村に迫りつつある「イヤな気配」を直感的に感じ取っていた。

「まったく、なんだかキナ臭くなってきたわね」

ちなみに、彼女が料理をした直後の領主の館の内部は常にコゲ臭くなっているのだが、そのことはエレミーは気にならないようである。

2.2. 対策会議

そして、そんなコゲ臭くなった領主の館に、ユニスと入れ違いのタイミングで、エリックが帰ってきた。もう彼は、この匂いにはすっかり慣れてしまったようである。その傍らには、護衛としてのレギリアも控えている。

「エリック。やっと戻ってきたわね。色々と振りたい仕事があるんだけど、いいかしら?」

「あぁ、仕事は、やらないとな」

彼は自分に事務処理能力が欠けていることは分かっているが、それでもやらなければならないという責任感だけはある。

「じゃあ、とりあえず、一番あなたに関係ありそうな話から始めるけど、こないだのレース、あなた、負けたじゃない?」

その言葉はエリックの胸に改めて突き刺さるが、そんな彼の内心など気遣うこともなく、エレミーは話を続ける。

「あ、あぁ、負けた、な……」

「なんかそれの関係で、八百長とか何とか言われてるらしい、ということを『お姉様』も気にしてるみたいだから、そんな悪評が無くなるように、クリーンな競馬を心がけてちょうだい」

エリックにしてみれば、そんなことは言われるまでもない話である。

「エレミーは、俺が八百長したと思っているのか?」

「いや、思ってないけど」

彼女はあっさりと即答する。ということは、彼女はエリックが「実力で負けた」と考えているという意味でもある。それはそれで、エリックとしてはあまり心地良い話でもなかった。

「そ、そうか……」

「でもまぁ、私個人としては、あなたが勝ち続けて、あなたばっかりに人気が集中してもギャンブルとしては盛り上がらないから、たまには負けてもいいと思ってるんだけど」

「俺に『負けろ』と言うのか!?」

「いやいや、そんなことは言ってないわよ。たまによ、たまに」

とはいえ、このような会話が外に知られたら、それだけでも八百長疑惑を誘発しかねない類いの発言でもある。この辺り、エレミーは為政者としての事務処理能力には長けているものの、色々な意味で「配慮」が足りないことが多い。

「まぁ、そういう訳だから、とりあえずは八百長とか言われないように気をつけてね。あと、それから……」

「まだあるのか?」

エリックとしては、既に今の会話で精神的に疲れた様子であるが、そんなことは気にせず、エレミーは話を続ける。

「なんか最近、村の中に闇金が蔓延してるって言われてるのよね。そういえば、傭兵隊の中にも、借金まみれになってる人がいるって噂もあるけど、どうなのかしら、レギリア?」

それまで黙っていたレギリアに彼女はそう問いかける。

「恥ずかしながら、ウチの傭兵団にも数人、借金が嵩みすぎて命が危ない者もおります」

「命が!? 本当なのか、レギリア?」

驚いた声をあげたのは、エレミーではなく、エリックである。裕福な貴族家で育った彼には、借金で命まで奪われる状況というのは、なかなか想像出来ないのであろう。

「はい。まぁ、自己責任ではありますが」

レギリアは淡々とそう答える。彼自身としては、借金に苦しむ部下を見捨てる気はないが(だからこそ、給料の前借りも認めてきた訳だが)、客観的に見れば、返せないほどの借金を自ら抱え込んだ本人の自己責任、と言われてしまったらそれまでの話だという認識でもある。

「とはいえ、命まで取られるということになると、さすがに自己責任の範疇を超えちゃうんじゃないかな。そんなのがウチの村に蔓延してるとなると、色々と危ないと思うので、ちょっと調べてもらえるかしら?」

エレミーはレギリアにそう伝える。彼女としては、「お姉様」以外の人間が借金でどうなろうと知ったことではないが、村人の命は村の資産でもあるので、このまま放っておいて良い問題でもないと考えたのであろう。

「そうですね。闇金自体が、正当な金利なのかどうかも確認しておく必要があるかと」

ちなみに、この村にも、アントリアにも、金融取引の利率に関する明確な規定はない。故に、基本的には各土地の領主が個別に判断した上で「不当」という裁定を下せば、その時点で不当取引という扱いになる。もっとも、金銭感覚の弱いエリックに、それを判断出来るだけの能力があるかは不明であるが。

「まぁ、もし元凶を見つけたら、皆でぶっ潰しに行きましょう。出来れば、今週末にお姉様が来るまでに」

エレミーとしては、まだ実態がよく分かっていない今の段階から、もう既に潰す気満々である。彼女の中では「お姉様をお迎えするための大掃除」程度の認識なのであろう。どうやら彼女は、一度「やる気」になったら、あまり細かいことを気にせずに断行するタイプのようである。

2.3. 窮鼠の襲撃

こうして、領主の館の執務室の中で、この村の文武の柱と呼ぶべき二人が領主と共に今後の方針について言葉を交わしている中、レギリアの部下の兵士の一人が突然、領主の館に走りこんできた、という旨が館の使用人から彼等に告げられる。レギリアは一旦、部屋を出て、その兵士から話を聞くことにした。

「隊長、怪しげな連中が牧場のあたりをウロチョロしてる、という情報が」

「分かった。俺が行こう。俺の代わりに、お前がここで領主様の護衛を頼む」

レギリアはそう告げると、すぐに部屋に戻る。

「領主様、牧場で怪しげな集団が現れたらしいので、私はこれからそちらに向かいます」

「牧場!? 馬は大丈夫なのか?」

「それを今から確かめに行くところです」

「俺も行く!」

エリックは「馬」に関する話になると、我を忘れて感情的になる。レギリアとしては、あまり領主を引っ張り出したくはなかったが、こうなってしまった彼を止めることは出来ない。

「……仕方ありませんね」

「じゃあ、私もついて行くかな」

そう言って、エレミーもタクトを手にして「臨戦態勢」を整える。彼女としても、この村に潜む「キナ臭い何か」の正体を早く突き止めたいと考えていたところだったので、この機に自分の目でそれを確認したいと思ったようである。

こうして三人は館の外に出ると、エリックはアレックスに飛び乗り、レギリアもまた、自身の馬にまたがる。アレックスほどではないが、レギリアの乗馬もまた、この村で生まれた「神馬の末裔」と呼ばれる名馬である。

その二人が愛馬と共に牧場へと駆けていくのに一歩遅れる形で、エレミーは館の前に巨大な投影体を呼び出した。鳥のような胴体から翼を生やし、頭部と脚は牡鹿のような形状を持ったその投影体は、タルタロス界の魔獣「ペリュトン」である。浅葱の系譜の召喚魔法師だけが呼び出せる特殊な投影体であり、エレミーにとっての「乗騎」でもあった。

「さぁ、行くわよ、ペリュトン。あの二人を追って!」

ペリュトンは両翼を羽ばたかせ、エリックとレギリアを追走するように空を駆ける。その巨躯は初見の人々には恐怖心を抱かせるが、村人達は既に何度もこのペリュトンが村の上空を飛ぶ姿を見ているため、それほど驚きはしない。ただ、エレミーがペリュトンを呼び出す時は、何か村に異変が起きた時であるということも知っているため、村人達は彼女達の向かう先に対して、一抹の不安を覚えていた。

*

一方、その頃、彼等の向かう先であるブルボン牧場には、鍛冶職人のバーバラが来訪していた。日課の馬具の手入れである。

「おぉ、シルヴァさん、今日も元気かい?」

「あぁ、元気だよ。ちょっと、あっちの馬の調子を診てくれないかい? どうも調子が悪そうなんだよね」

他の従業員達は気にしなかったようだが、シルヴァには感性でそれが分かる。バーバラもそんな彼女の能力を信頼しているからこそ、素直にその言に従って馬の脚の蹄鉄を外してみると、すぐに異変に気付いた。

「あぁ、ちょっと錆びてるね。多分、それで違和感を感じていたんだろう。外で洗ってくるよ」

そう言って、バーバラが牧場の外に出た瞬間、そのバーバラに対して敵意の視線を送っている集団が遠方の林の茂みの中に潜んでいることに、シルヴァは気付いた。元武人としての、昔取った杵柄である。軽く武装した彼等は、明らかにバーバラを襲おうとしているように見えた。

「バーバラ、あそこにいる人達は、あんたの知り合いじゃなさそうだけど、心当たりはあるかい?」

「知り合い?」

バーバラは小首を傾げる。どうやら、彼女の視界には入っていないらしい。

「あそこの、安物の革鎧を着てる連中なんだが」

「知らないねぇ。私に用があるなら、直接言ってくれりゃあいいんだけど……」

ひとまずシルヴァは、バーバラを厩舎に戻し、周囲の人々に警戒を促しつつ、相手の出方を見ようとする。そこに、村の中心部の方から、馬に乗ったエリックとレギリア、そしてペリュトンに乗ったエレミーが近付いてくる音が聞こえてきた。

そして、シルヴァが彼等の姿を確認するのとほぼ同時に、レギリアは、林の茂みに隠れている革鎧の男達の存在に気付く。

「何者だ!?」

レギリアがそう叫ぶと、彼等は慌ててその場を離れようとするが、結果的にその行動によって、エリックやエレミーにも、その姿は確認されることになった。

「あいつらは?」

「見たところ、ゴロツキのようですが、いかがしましょう?」

エリックの問いに対してレギリアがそう答える。確かに、どこかの国から送り込まれた刺客や工作兵といった雰囲気でもない。その薄汚い風体から察するに、ただの山賊かゴロツキのように見える。

「殲滅? 捕縛?」

後方からエレミーが、ワクワクしたような口調で二人に問いかけた。少なくとも、この時点で見逃すという選択肢は彼女には無いらしい。ただ、それは前方の二人にとっても同じであった。

「とりあえず、怪しい奴ならば捕まえましょう」

レギリアがそう言うと、エリックは頷き、そのままアレックスを駆って、彼等の逃げようとしていた方向に回り込み、ゴロツキと思しき男達の一人に馬上から斬りかかる。その男はそのエリックの一撃で深手を負うが、それでもまだ、なんとか逃げようとする。それに対して、他のゴロツキがエリックに反撃しようとするが、馬上のエリックはあっさりとその刃を見事にかわし続ける。

「レディング卿! あまり一人で突撃しないで下さい!」

レギリアがそう言って、エリックを守るために彼の近くに走り込もうとする(彼は「姓のある身分の者」に関しては、基本的に姓で呼ぶ)。だが、エリックは意に介さない。

「大丈夫! 馬に乗っていれば、俺は無敵だ!」

どうやら彼は、馬に乗ると性格が変わるタイプの騎士らしい。先日の敗戦以来、意気銷沈気味であった彼も、こうしてアレックスの背中に乗っている時だけは、「強気な自分」に戻れるようである。

一方、エレミーはペリュトンから飛び降りた上で、ペリュトンにゴロツキの一人を攻撃させつつ、別のゴロツキに対して、「身体を硬直させると同時に精神を昏倒させる魔法」をかけることで、彼等が逃げるのを足止めする。ここで、彼女は勢い余って、その魔法にペリュトンをも巻き込んでしまったものの、すぐにペリュトンはその変調を払拭し、改めてゴロツキに襲い掛かった結果、ゴロツキの一人は瀕死の重傷を負って、その場に倒れる。

こうして、徐々に劣勢になりつつあるゴロツキ達であったが、彼等は、目の前にいるのが領主のエリックであることに気付くと、一斉に彼に向かって襲い掛かった。

「この八百長野郎が!」

「てめぇのせいで、大損なんだよ!」

そう言って彼等はエリックに斬りかかるが、その間にレギリアが割って入り、その巨大な盾で攻撃を完全に封殺すると同時に、そのままその巨大盾を振りかぶって、彼等に殴りかかる。その常識はずれの動きに面食らったゴロツキはその一撃を直撃してそのままその場に倒れこんだ。そして次の瞬間、エレミーの声が響き渡る。

「ごめん、ちょっと熱いけど、我慢してね!」

彼女はそう言いながら、雷光を伴った暗黒の番犬を瞬間召喚すると、その黒犬はレギリアの周囲に集まっていた残りのゴロツキ達に向かって突撃し、そのまま彼等を蹂躙するように駆け抜ける。その圧倒的な雷撃によって、ゴロツキ達は一瞬にして消し炭となり、レギリアの身体をも激しく焦がしたが、それでもレギリアだけはどうにか倒れずに、その場に仁王立ちしていた。

「ふぅ、終わったか。相変わらず、容赦がないな」

レギリアは涼しい顔で淡々とそう呟く。このような形で「レギリアが敵を引きつけ、その彼もろともエレミーが魔法を放って敵を一掃する」というのは、彼等がこの地で投影体などの襲撃を受けた時によく用いる戦法である。エレミーがここまで全力で魔法を打てるのも、レギリアならば耐えられるという絶対的な信頼があればこそであった。

そしてこの間にシルヴァが牧場の人々に用意させた縄を持って現れ、倒れながらもまだかろうじて息があった者達の身柄を拘束する。縛られた彼等はどうにか意識を取り戻すと、目の前に立つレギリアに対して、悪態をついた。

「あー、もう、どうにでもしろ! どうせ俺達にはもう、お前らに殺されるか、闇魔法師に身体を売られるかの二択しかないんだ!」

「カウストライプ商会か」

「あぁ、そうだ。もうあいつらしか、俺達に金を貸してくれる奴はいないんだ!」

先刻の彼等の「八百長野郎」という発言から予想はしていたが、どうやら彼等は、競馬で負けて闇金に手を出した結果、身を滅ぼした者達らしい。彼等曰く、先日の敗戦に関して、彼等の出身である貧民層の間では、「バーバラがアレックスの蹄鉄に小細工を仕掛けて負けさせたという説」と、「エリックが裏社会の連中とつるんでわざと負けた説」が流布していたらしい。当初は前者の説に基づいてバーバラを襲撃して憂さ晴らしをしようとしていた彼等であったが、目の前にエリックが現れたことで、後者の説を思い出し、標的を変えたようである。

そんな彼等の前に、今度はエリックが馬上から言い放つ。

「お前達……、俺は、八百長はしていない!」

だが、エリックがいくらそう言ったところで、「八百長をしていない」ということを完全に証明することは実質的に不可能である以上、彼等がそれで納得する筈もない。それに、今のこの「まな板の鯉」状態にある彼等にとっては、今更その真偽はどうでもいいことであった。

「まぁ、それは置いといて、そのカウストライプ商会とやらに連れて行ってもらいましょうか」

タクトを振るいながら、エレミーがそう言うと、彼等は苦虫を噛み潰したような顔を浮かべながらも、おとなしく従う意向を示す。と言っても、彼等も商会の本拠地がどこにあるのかは知らないらしい。彼等が窓口として接していたカウストライプ商会の「繋ぎ役」は、村はずれの酒場の奥に座っている「黒いベレー帽の男」であり、彼に「金を貸して欲しい」と話をもちかけた上で、彼が「ウシ」と言ったら、それに対して「シマ」と答えれば、交渉に応じてくれるという。

商会の行為を認めるか否かを判断するためには、まず実態を確認する必要があるが、少なくとも借金を返せなくなった人間の身体を闇魔法師に売っているという話がある以上、放っておく訳にもいかない。そんな話をしている中、エレミーが思い出したように呟く。

「闇魔法師か……。そういえば、シアン・ウーレンとかいう魔法師が潜伏しているとか言ってたわね……」

それに対して、シルヴァがピクッと反応する。

「ん? シアン・ウーレン?」

「シルヴァ、知ってるの?」

「あぁ、私をこの世界に呼び出した魔法師が、確か、そんなような名前の男だったと思う」

「この辺で見たという話は?」

「いや、聞いたことがないねぇ。そもそも、私は呼び出されて以来、一度も会ってないし」

ただ、シルヴァの知る限り、シアンは基本的に「好奇心」を第一の行動原理として行動する人物であり、一般的な倫理観に捉われる性格ではない以上、彼が何らかの人体実験に関わっている可能性は十分にありうる。

一方、牧場の人達が、この機会に彼等のもう一つの懸念事項であった「暴れ猪」の件をエリックに報告すると、彼は表情を一変させた。

「う、馬に被害が……」

「エリック、どうする?」

横で聞いていたエレミーが問いかけると、彼は顔を紅潮させながら声を荒げる。

「討伐するに決まってるだろ! 馬が被害に遭ってるんだぞ!」

どうやら彼の中では、クロかシロかも明らかではない闇金問題よりも、現実に馬達が犠牲になっている猪問題の方が優先度が高いようである。ただ、その猪の数は日に日に増加しているらしいので、本格的に猪を討伐するには、部隊レベルでの人員動員が必要になるだろう、というのが牧場の人々の見解であった。

こうして、二つの問題に同時に対応するために、ひとまず猪討伐のための準備はエリックとレギリアが、そしてカウストライプ商会への交渉については、エレミーとシルヴァが向かうことになった。その上で、レギリアはエレミーに対して、一つ忠告する。

「カウストライプ商会の背後には、以前、俺が護衛していた男がいるようです」

「それは、どんな奴?」

「俺も名前は聞いていませんが、『あの御方』と呼ばれて、常に仮面舞踏会で付けるような蝶の形のマスクをしていました。その男はクセ者ですので、気をつけて下さい」

「関わらない方がいいってこと?」

「それが最善でしょうが、おそらく無理でしょう」

もし、カウストライプ商会に対して営業停止命令を下すなら、その時点で「あの御方」が動きだす可能性は十分にある。もっとも、彼が何の目的で商会を動かしているのかによっても話は大きく変わってくるのだが、現時点ではそれが確認出来ない以上、まずはこちらから相手の動向を探りに行くしかない。

「まぁ、既に関わっているかもしれないしねぇ」

シルヴァはそう呟きつつ、ひとまずエレミーの肩に乗り、彼女と共に捕虜の一人を連れて、村のはずれの酒場へと向かうことになった。

2.4. 金貸しの論理

こうして、時刻が夕刻にさしかかろうとしている頃、エレミーはシルヴァを肩に乗せたまま、捕虜の一人を後ろ手に軽く拘束した状態で、村はずれの酒場に入る。すると、やや薄汚いその店のその奥に、黒いベレー帽を被った男を発見した。

「あいつ?」

捕虜にそう問いかけると、彼は無言で数回頷く。それを確認したエレミーは、その男を連行したまま、おもむろに黒いベレー帽の男へと近付くと、単刀直入に話を切り出す。

「どうも、こんにちは。こちらの彼にお金を貸しているというのは、本当?」

「それが何か?」

「彼等がね、ちょっと牧場の方に悪さをしようとしたもんだからね。困ってんのよね」

エレミーは露骨に高圧的な態度で、黒いベレー帽の男を睨みつけながらそう言い放つ。

「そうだなぁ。悪さをする奴は困るな。『御利用は計画的に』とこちらは言ってるんだが、それが出来ない奴等の中には、時折、自暴自棄になって人の道を外れることに手を出す。そういう奴等を取り締まるのが、あんたらの仕事だろう?」

どうやら、この捕虜がこの男から金を借りて、その返済が滞っているのは事実のようである。しかし、彼等によるバーバラへの襲撃事件に関しては、この「黒いベレー帽の男」にとっては完全に「他人事」らしい。

すると、今度はシルヴァが詰問する。

「それにしても、ここで金を借りた連中が徒党を組んで牧場を襲うってのは、どういうことなんだい? 何か心当たりがあるんじゃないかい?」

「さぁなぁ。クズ共が何を考えているのかは、俺達の知ったこっちゃねえよ。一応、どんなクズにでも金を貸すのが俺達のモットーだけどな。そもそも、クズがいなければ俺達の仕事も成り立たないし。それに、この村の構造そのものが、クズを生み出す要因だとは思わないか?」

話を一般論化してはぐらかそうとしているようだが、言ってる内容自体はそれほど的外れでもない。確かに、競馬産業というシステム自体、構造的に彼等のような「無計画な人間」を反社会的な行動に走らせやすいのは事実であり、そんな彼等の(自業自得とはいえ)犠牲の上にこの村の経済が成り立っているのも事実である。

だが、エレミーとしては、その言い分を認めてしまう訳にもいかない。解釈次第によっては、それは全ての競馬愛好家を「クズ予備軍」と位置付けることになってしまう。その場合、彼女の師匠もまた例外ではなくなる。

「お姉様がクズだって言うの!?」

突然、予想外の反応が出てきたことにその男は一瞬驚いたが、すぐに冷静な態度を取り戻す。

「あんたのお姉様とやらが何者かは知らんが、きちんと計画的に健全にギャンブルが出来る奴はそれでいい。それが出来ないクズ共は、自分の身を売るしかない。それすら出来なくなった奴が、誰かを襲って金品を奪おうとしたんじゃないか?」

実際のところ、この捕虜達はバーバラやエリックを襲おうとしたことを、金品の強奪のためではなく、「彼等のせいで自分達が窮状に追い込まれた」という思い込みに基づく「報復」のためだと言っている。もしかしたら、そのついでに金品を奪おうという意思があったのかもしれないが、身一つで牧場に来ていたバーバラを襲おうとしていた時点で、その可能性は低いだろう。

そして、彼等は商会の指示で襲撃したとは一言も言っていないし、彼等が商会を庇う必要もない以上、実際に商会は直接的には無関係である可能性が高そうに思える。とはいえ、間接的にその原因を作ったことは事実である以上、このまま放置しておく訳にもいかない。脱線しかかった話をの筋を元に戻すために、シルヴァが再び口を開く。

「一応、そんなクズでもここの村人だからね。その身柄を、得体の知れない奴等に売り渡すってのは、困るんだよね」

「俺達だって、借りたもんを返してくれさえすれば、こっちもわざわざそんな手を使う必要はねえんだよ」

男が肩をすくめながらそう答えると、今度は改めてエレミーが問い質す。

「まぁ、簡潔に言えば、その『貸し方』が問題なんじゃないか、って言ってるんだけど」

「いや、俺達は利子はトゴまでしか取らねえよ」

「トゴ?」

「『十日で五割』だ」

「いやいや、明らかにおかしいでしょ!」

「トイチ(十日で一割)で借りられるだけの信用がある奴は、もうちょっと健全なところで借りればいい。俺達に借りに来る時点で、もうそいつらは人生詰んでるんだよ」

ちなみに、まともな金融取引法が存在する世界なら、トイチでも十分に暴利である。しかし、このような田舎村では、それくらいの利率の金貸しはそこら中に存在していた。とはいえ、さすがに「トゴ」があまりにも非常識な利率であることは、裏世界の金融事情に関してはそれほど詳しい訳でもないエレミーでも分かる。

「とりあえず、私達としては、そういう人達が出てこないようにしたいから、あんた達にはこの村には不要なのよ。だから、消えてもらいたいんだけど」

いきなり喧嘩腰にそう言ってのけるエレミーに対して、さすがにシルヴァが耳打ちしながら止めに入る。

「まぁ、待て。その前に、村人の肉体や臓器をどこに流したかを聞いておくべきではないか?」

だが、黒ベレーの男は、そんな小妖精の言動など気にせず、そのままエレミーの挑発に対して真っ向から受けて立つ視線で睨み返す。

「で、契約魔法師のアンタがそう言うってことは、それがこの村の領主の意志、ということでいいのか?」

「えぇ、そう思ってくれていいわ」

ちなみに、エリックの意志は確認していない。だが、エレミーは過去にも何度も、このような形の独断専行で「領主の意思」を勝手に代弁して、大抵の場合、エリックはそれを追認してきた。それはエリックが「エレミーを信頼している」とも言えるし、エレミー以上の判断力が自分に備わっているという自信がない意味で、「自分の能力を信頼していない」だけとも言える。

「それに、闇魔法師と取引しているということなら、絶対に許すわけにはいかないわ」

「まぁ、そうは言われてもな。俺はあくまで金貸しの窓口担当だし、売り飛ばし先の担当は別だから、その辺の詳しいことはよく分からん。それに、そこまであんたらが首をつっこむべき話でもないだろ」

「あんた達がいなくなってくれるならね」

「営業停止処分ですかい? まぁ、俺の面がもう割れてるんだったら、ここでは商売はやりにくくはなるわな。そういうことなら、俺もウチのボスに『ここの領主様が、俺達の商売を公然と妨害しようとしている』ということは伝える。それでいいな? その上でどうなるかは、俺の責任の持てる範囲じゃねえぞ」

薄ら笑いを浮かべながらそう挑発する男に対し、シルヴァも軽く睨み返しながら問いかける。

「アンタんとこのボスってのは、どこのどなたさんになるんだい?」

「まぁ、あんたらが聞いても、分かる筈のない話だよ。というか、正確に言うと、俺達にとっての『ボス』ってのも、何層かの構造になっててな。『一番上のボス』については、俺も素性も名前も知らん。ただ、俺達の活動を保証されている方で、ここの領主なんか問題にならないくらい格上の、アントリアの中枢に関わる人物だと、俺は聞いている」

黒いベレー帽の男は脅すようにそう告げるが、シルヴァは軽く一笑に伏す。

「まぁ、トップがそんな大物だったとしても、こんな末端の田舎村のことなんて、一々気にしてられないでしょうよ」

「さぁな。ボスにこのことを告げた結果、どうなるかは、俺にも分からん。分からんからこそ、無事で済む保証もないぞ。アントリア全体としても、ここの領主の首がすげ変わったところで、さほど困る訳でもないだろう。どうせ、大した領主でもないだろうし」

彼の言い分がどこまで正しいのか、ただのハッタリなのかは分からない。ただ、もし本当にアントリアの中枢に繋がる人物を敵に回した場合、確かにエリックの領主権が危うくなる可能性は無いとは言えない。少なくとも、アントリアの首脳陣達にとっては「エリックにこの地を任せ続けなければならない理由」は何もない以上、一定の権力を持つ者に何らかの難癖をつけられたら、その立場が保証されるかどうかも分からなくなる。

(お姉様から契約相手として紹介されている以上、領主の首が変わるのは困るんだけどな)

エレミーは内心そう思いつつも、ここで引く訳にはいかない。相手の背後にパンドラや闇魔法師がいるかもしれない以上、尚更である。

「それでも営業をやめろって言うなら、一番上の『あの御方』にもその件は報告するが、それでいいか?」

男はあくまでも強気にそう言い放つが、エレミーもまた毅然とした態度で言い放つ。

「じゃあ、そういうことで、話を通してくれるかしら?」

「……分かった。後悔するなよ」

そう言って、その黒いベレー帽の男は、酒場から去って行く。結局、闇魔法師との繋がりを明らかにすることには繋がらなかったが、ひとまず「言いたいこと」を全部言い切ったエレミーは満足していた。ここまで言った上で、また彼等が「営業」を始めるようなら、その時は公然と取り締まれば良い、というのが、この時点での彼女の見解であった。

2.5. 猪狩り

こうして、女性陣が闇金の窓口担当の男と問答していた頃、レギリアは着々と猪討伐のための部隊編成を進めていた。そんな彼の元に、エリックがやってくる。

「レギリア、さっきの奴等のことなんだが……」

「何か、気になることがありますか?」

「さっきの奴等、俺が八百長したと思って襲ってきたんだよな」

「どうやら、そのようですね」

「つまり、あいつらは俺に賭けてくれてたんだよな?」

「そういうことになりますね」

「あいつら、いい奴なんじゃないか?」

あまりにも素っ頓狂な発言に、レギリアとしても、どう返して良いかどうか分からない。「あなたが言うなら、そうなのでしょう。あなたの中では」とでも言ってやりたい気分だが、ひとまず冷静に答える。

「とはいえ、あなたに襲い掛かったのは、褒められた行動ではありません」

「そうだよな、アレックスが傷ついたら困るからな」

自分が襲われたにもかかわらず、自分よりも馬のことを心配するエリックであったが、レギリアにとっては、そんな彼の価値観については、今更何を言うつもりもなかった。

「ところで、レギリア、猪狩りの部隊編成についてなんだが……」

「その準備は既に完了しております。私の領分ですから」

そう言って彼は、動員する部隊の編成に関する綿密な計画書をエリックに提示する。一傭兵隊長としては十分すぎる働きぶりを突きつけられて、エリックは頼もしく思う反面、どこか不安に思えてきた。

「じゃあ、俺の領分って、一体……」

「あなたの領分は、次のレースだとお考え下さい」

その発言は、いつもならば純粋に喜ばしい言葉だっただろうが、今の彼にとっては、それが激しいプレッシャーでもある。とはいえ、今は確かにそうするしかないと、エリックも自分に言い聞かせていた。

*

そして翌朝、エリック、エレミー、レギリア、そしてシルヴァを中心とする四部隊編成による「猪討伐隊」が、暴れ猪の出没が目撃された区域へと出陣した。

他の三人はともかく、シルヴァが指揮官の一人に任命されていることは、端から見れば奇妙な光景であろうが、彼女はさすがに元将軍だけあって、(自分自身が戦うことはほぼ出来ないものの)人々を指揮する能力には長けているため、このような形で一軍を任されることは、この村に来てからもしばしばあった。小妖精に従わされることになった兵士達も、当初は困惑していたが、実際に戦場に立つと、彼女はその不思議な存在感によって、いつの間にかきっちりと兵達を統率出来ている、そんなミステリアスな指揮官であった。

こうして、出撃を開始した彼等が村の外れの山林を捜索していると、やがて、その一角に噂通りの「大量の猪」を発見する。魔物に詳しい召喚魔法師のエレミーが見る限りにおいて、少なくとも彼等の外観は投影体のようには見えず、ごく一般的なこの世界固有の猪の姿である。しかし、その身体からは明らかに禍々しいオーラが発せられており、どこか「ただの猪」とは思えないような猛々しい雰囲気を漂わせている。

「よく分からない連中ね。とりあえず、倒してしまえばいいかしら」

エレミーがそう言うと、全軍が戦闘体制に入る。そして、シルヴァが全体に対して軍令を下すと、各部隊の兵達がその猪に向けて奇妙なフォーメーションの隊列へと再編される。これは彼女の出身世界である妖精界の独特の戦術であり、この特異な戦法によって、彼等はこれまで幾多の魔物達から村を守り続けてきた。

その上で、まずエリック率いる騎馬隊が真っ先に猪の群れに突撃して、その一角で荒ぶっていた猪達を次々と撃破していく。それと同時に、エレミーが魔法でその周囲の猪達を心身ともに封じ込めて足止めするが、その魔法の範囲外の猪達はエリック隊へと襲いかかる。だが、エリックはその突進を絶妙なタイミングでかわしつづけていた。

「ほーら、こっちだこっちだ!」

そう言いながら猪達を翻弄するエリックであったが、やがて、その直後に反対側からエリック隊に別の猪の一群が迫り来る。ここで、この突撃はエリック隊ではかわしきれない、と判断したシルヴァが、彼女にしか出来ない「奥の手」を使うことを決意する。彼女は自らの内側に秘められた混沌核の力を利用して、空間を捻じ曲げ、エリック隊と、彼等のやや後方に陣取っていたレギリア隊を、瞬時にして「入れ替えた」のである。

猪達は、目の前の敵が突然、別の部隊と入れ替わったことに驚愕しつつも、そのまま突進を敢行するが、鉄壁の防御を誇るレギリアが巨大盾を持って先頭に立つことで、その衝撃を真正面から受け止めた。おそらくレギリアでなければ一瞬で吹き飛ばされるほどの強烈な一撃であったが、彼はどうにかその猛攻を耐え切ったのである。そしてこの瞬間、この猪が明らかに「なんらかの混沌の力によって強化された猪」であることを彼は確信する。

「総員、盾を構えろ!」

レギリアがそう叫ぶと、彼の部下達は彼と同様に盾を武器のように構え、修羅のごとき勢いで猪達を次々とねじ伏せていく。これは、盾を武器として戦う、レギリア隊独自の「常識外れの戦闘法」である。

更に、エリック隊が一旦その乱戦状態から離脱した上で再突撃をかけることで、生き残った猪達も次々と倒されていく。猪達も反撃しようとはするが、エレミーの魔法によって足止めされ、その突進が兵達を吹き飛ばす前に、側面から襲いかかるエリック隊の再突撃を受けて、次々とその場に倒れていく。こうして、四部隊の見事な連携によって、この村の牧場を荒し回っていた猪達の集団は、瞬く間に殲滅させられたのであった。

「レギリア、大丈夫か?」

戦いを終えた後、エリックはそう言いながら、自分の代わりに猪の突進を受け止めて傷を負ったレギリアを手当てする。領主が部下の傭兵の傷を治療するという光景は、傍目には異様に見えるかもしれないが、実は治療技術に関しては、この村の中ではエリックが最も秀でている。彼は、身分の上下にかかわらず、適材適所で仕事をすべきと考えるプラグマティストでもあった。

「痛み入ります、レディング卿」

自分の雇い主からの治療を受けながら、レギリアは素直に感謝の意を述べつつ、周囲の状況を警戒する。今のところ、目の前の脅威は去ったものの、まだこの周囲に何者かが潜んでいる可能性は十分にあった。

ちなみに、倒された猪達の死骸は、そのままその場に転がっていた。もし、彼等が投影体であれば、絶命した時点でその身は混沌へと還る筈である。だが、そうならないということは、どうやら彼等はあくまでも「この世界の猪」であるらしい。

とはいえ、明らかに不審な存在であることは間違いない。レギリアの治療を終えたエリックが、シルヴァと共にその猪の死骸を調べていると、その猛々しい体毛の下に、奇妙な模様の何かが刻まれているのことが分かる。

「これは……、邪紋?」

通常であれば、人間以外の動物が邪紋を取り込むということはありえない。混沌を邪紋として取り込むことが出来るのは、人間の中でも相当に強い自我を持った一部の人間のみであり、ただの獣にそのようなことが出来るとは思えない。しかし、彼等が目の当たりにしたその紋様は、明らかに邪紋と呼ばれる類いの代物であった。

「これは、どういうことだ?」

「エーラムでも、こんな事例は聞いたことがないわ」

エリックとエレミーが困惑する中、シルヴァは、自らの召喚主が「人工邪紋」なるものを研究していたことを思い出す。

「エレミー、これは多分、シアンが関わってる。もしかしたら、媒体として、人間の身体を使っている可能性もあるかも」

と言っても、そのシアンの研究が実現したかどうかはシルヴァは知らないし、それが動物に移植可能かどうかも分からない。だが、シアンがこの地に潜伏しているという情報がある以上、何らかの形で彼が関わっている可能性があると考えるのが自然であろう。

「それはつまり、この猪の件は闇金とも繋がっている、ということ?」

「完全に憶測だけどね。だってこれ、どうやって埋め込まれたのか、さっぱり分からないもの」

「悔しいけど、私にもさっぱり分からないわ」

ちなみに、ここで彼等が遭遇した暴走猪の数は、前に報告を聞いた時よりも増えている。ということは、現時点でもまだどこかで、彼の手によって「増産」が続けられている可能性もある。

「一応、ユニスに話は通しておくべきかしらね」

エレミーはボソッとそう呟く。その後、彼等は一通り周囲を確認したものの、特にこれ以上の脅威も手がかりも見つからなかったため、ひとまずそのまま村へと帰還することになった。

2.6. 生命魔法師の見解

「それは間違いなく、シアンの仕業でしょうね。実際、彼は人間に人工邪紋を植え付ける研究していましたし、成功例もあります。言いにくい話ですが、私達の仲間の中にも、彼によって力を植え付けられた者はいます。もっとも、その後、色々あって、彼女は今はシアンとは対立しているのですが」

帰還したエレミーがユニスの宿を訪れ、彼女に猪の件を伝えると、ユニスはそう答えた。どうやら、彼女達の界隈にも、色々とややこしい事情があるらしい。エレミーがその件について踏み込んで聞くべきか迷っている間に、ユニスは更に話を続ける。

「邪紋を動物に移植するという話は聞いたことがないですが、彼ならそれくらいのことをやっていても、おかしくはないと思います」

ユニスはそう語るが、彼女の口ぶりから察するに、彼女自身もシアン・ウーレンという闇魔法師に関して、そこまで詳しい情報を知っている訳ではないらしい。ちなみに、ユニス曰く、シアンは「今の自分の師匠」の元弟子に相当する人物、とのことである。とはいえ、エレミーとしても、その件に関してはそこまで興味もない。

「とりあえず、私達としては猪の脅威は取り除いたから、今のところ、これ以上その件について調査をする予定はないけど、あなた達はどうする?」

エレミーはそう言ったものの、実際のところ、ユニスの仲間が何人くらいいるのかも分からない。そもそも彼女達が何の目的でシアン達を追っているのかも、よく分かってはいない。

「そうですね。これから今の師匠に連絡した上で、彼が野外実験をおこなっていそうな場所を調べてみましょう」

「じゃあ、そちらの方はお願い。何か進展があったら、教えてちょうだい」

一応、また新たな暴走猪が現れても困る以上、エレミーとしても、これで完全に万事解決したと断言出来る状況でもない。改めて協力関係の維持を約束した上で、ユニスは再び狐面をつけて、シアンの調査のために自身の宿を後にするのであった。

2.7. 第三の「仮面」

その頃、シルヴァが、牧場の周囲の柵などに異常がないかどうかの見回りのために、ふわふわと空中を浮遊していると、牧場の近くの草原に、馬に乗った見慣れない人物が悠然と佇んでいるのが見えた。

ややクセのある金髪の騎士風の風貌だが、その顔には仮面が装着されている。しかし、その仮面は戦場で用いるような鉄仮面であり、レギリアが言っていたような「仮面舞踏会で貴族が付けるような仮面」ではない(そしてもちろん、ユニスが付けているような「狐面」でもない)。

「いい馬だねぇ、あんたが乗ってるその子」

シルヴァがおもむろにその仮面の男に近付いた上で、唐突にそう話しかけると、彼は一瞬、戸惑ったような仕草を見せる。

「お前は……、妖精なのか?」

「この大きさで、妖精でないとしたら、何だって言うんだい? あんた、妖精を見たことがないのかい?」

ちなみに、妖精自体、どこにでもいるという類の存在ではないし、妖精を見たことがないということ自体、別に珍しい話でもないというか、むしろそちらの方が一般的である。

「俺は、投影体の区分についてはよく分からん。お前が『妖精』に分類されるべき存在なのかどうかは、俺の知識の範疇外だ」

「あぁ、そういうことか。妖精で合ってるよ。ほら、羽だってついてるだろ?」

そう言って、彼女は背中の羽を見せる。もっとも、妖精であれば誰でも羽が生えている訳でもないし、羽が生えていれば妖精、と言い切れる訳でもない。

「確かにな。で、ここの牧場は、妖精が経営しているのか?」

「まさか。私はただの雇われだよ」

「さすがにそうだろうな。とはいえ、どちらにしても、こんな小さな投影体を雇う牧場というのも珍しいな」

「そうだろうねぇ。私もこの小大陸の半分くらいは巡ったけど、ここしか私を雇ってくれるところはなかったからね」

と言っても、彼女もそこまで積極的に就職活動していた訳ではない。必死でアピールすれば、物珍しさで雇ってくれる者もいたかもしれないが、彼女自身が自分の特性を生かして働ける場所を探した結果、この牧場が最適だった、というだけの話である。

「そうか。俺のところだったら、雇ってやっても良かったんだがな」

彼が言うところの「俺のところ」というのが、何を意味しているのかは分からない。彼もまた牧場主なのか、それとも、別の何かを経営している者なのか。

「それは残念だね。一応、こっちには今まで世話になってる恩義があるから、さすがに今更どっかに行くってのはねぇ」

「まぁ、そうだろうな」

「ところで、あんた、どこから来たんだい? 隣の村の人かい?」

「いや、もう少し遠くだな。まぁ、俺の素性はどうでもいい。ところで、この村の領主はどんな男だ?」

唐突に妙なことを聞かれたことに、今度はシルヴァが一瞬戸惑う。

「ここの領主様かい? そうだねぇ……、まぁ、ただの馬バカだよ。領主様だってのに、毎日毎日、朝駆けばかりしてるし」

「そうか。昔と、あまり変わっていないんだな」

仮面の男はボソッと呟きつつ、話題を変える。

「そういえば、さっき村はずれのあたりが騒がしかったが、投影体でも出たのか? ……ということを、投影体のお前に聞くのも変な話だが」

「うーん、正直、何が出たのかは、私達もよく分かってないんだよ。あんたの所にも、投影体が出ることはよくあるのかい?」

「俺が今住んでいるところは、それほどでもないかな」

「そうか。とりあえず、さっき領主様達が部隊を率いて討伐に行ったよ」

彼女は、自分もその部隊の中の将の一人だったとは言わずに、あくまでも他人事のように話を進める。実際のところ、彼女の率いていた部隊自体は直接的には何もしていないので、彼女は自分が彼等と共に戦ったという自覚もないようである。もっとも、彼女が授けた戦術と空間転移術がなければ、おそらくもっと彼等は苦戦していただろうが。

「ほう。ここの領主は、無事にその敵を倒したのか?」

「あぁ、この辺を騒がしてた猪の類いは、無事に倒したみたいだね」

「そうか。ならば何よりだ。仕事中、邪魔したな」

そう言って、彼は村の中央の方へと向かって行く。どうやら、北東方面から来た旅人らしい。なんとなく気になったシルヴァは、密かに彼の後をつけようとしたが、気付いた時には、あっさりと撒かれてしまっていた。

「ふーむ、この私を撒くような奴か……。一応、領主の坊やにも伝えておくかね」

彼女はそう呟きつつ、領主の館へと向かう。どうやら彼女の中では、22歳のエリックですら、まだ「坊や」扱いらしい。

2.8. 新旧の領主

一方、その「領主の坊や」は、村の象徴である競馬場にて、見たことがない風貌の男が登録所に向かって行く様子を発見する。中肉中背の黒髪の男で、エリックよりは10歳ほど年上のようだが、見覚えがない。だが、周囲の村人達は、彼を見るなり、ザワザワと騒ぎ始めた。

「お、おい、あれって、アーク様だよな?」

「やっぱり、今回のレースに出馬するんだ」

どうやら彼こそが、エリックの就任前にこの村を納めていた、元トランガーヌ騎士団の一員にして、現アントリア騎士団副団長直属の従騎士、アーク・スペクターのようである。2年前の侵攻作戦の折には、エリックとは異なる戦場で戦っていたため、これまで互いに面識はなかった。

かつては敵だったとはいえ、今は同じアントリアに属する身として、ひとまず礼を通す義理はあると考えたエリックは、丁重に挨拶に行く。

「アーク殿」

「ん? お主は?」

「私はエリック・レディング。このポーターの村の領主だ」

そう言われると、アークは表情を激しく歪ませる。

「そうか、貴様か。ポーターの名に泥を塗ったのは」

「泥を塗っただと?」

「貴様が、八百長で負けたのか、本気で負けたのかはどうでもいい。どちらにしても、ティスホーンの馬に負けてはならんのだ、我等は」

そう言われてしまったエリックが、何も言い返せずに言葉に詰まっていると、アークはそのまま捲し立てるように話を続ける。

「アントリアの馬術師範の息子が、たまたま拾った功績で、俺から領主の座を奪ったようだが、次のレースでお前が逃げずに出馬するのであれば、この村の民達も理解するだろう。私と貴様と、どちらがこの村の領主にふさわしいかがな。その結果を受けた上でも、恥ずかしげもなくこの村の領主を続けていたいのであれば、しばらく居座っているがいい。そのうち『お上』も、適切なる人事が何かということを、分かってくれるだろうからな」

白昼堂々、他の村人達が見守る中でアークがそう言ってエリックを挑発したのに対し、エリックは、たった一言で短く答えた。

「試合を見れば分かるさ」

「言ったな。ならば、その言葉に二言は無いものだと、俺は信じているぞ」

そう言って、そのままアークは競馬場の事務受付へと向かって行く。そのやりとりを目の当たりにした周囲の村人達は、一斉に湧き上がる。

「おぉ、現領主様と先代領主様の直接対決か」

「この競馬は盛り上がるぞ。なぁ、お前、どっちに賭ける?」

「うーん、あの若い方の領主様はなぁ……、前回のこともあるしなぁ……」

そんな話題で村人達が盛り上がる中、エリックは、村人達の顔を直視することが出来ないまま、静かに館へと戻る。改めて、次のレースで負けることは絶対に許されないということを実感させられたエリックであった。

2.9. 厩舎の真相

その頃、領主の館の周囲を警備していたレギリアは、路地裏で不審な様子を目撃していた。20代半ば程度の男女が、辺りを警戒しながら密会していたのである。距離的に、二人の会話の内容までは聞こえてこないが、逢引しているような様相でもない。明らかに、どこか不審な雰囲気を漂わせている。

(あの女は、確か……)

レギリアが遠眼鏡を用いてその様子を確認したところ、女の方は、エリックの部下の使用人の一人であるであることが分かった。彼女の名はウルリカ。主な担当は厩舎の手入れである。

一方、男の方にも見覚えがある。レギリアの記憶が間違っていなければ、彼の名はラーズ。この村の住人ではあるが、素行の悪い男であり、裏社会と繋がりがあるのではないかという容疑をかけていた人物の一人である。ラーズはウルリカに何かを言伝した上で、「掌よりも小さな袋」を渡し、その場を去って行く。

そして、ラーズが視界から消えたことを確認したレギリアは、こそこそとその場を立ち去ろうとしていたウルリカの前に姿を現す。

「た、隊長さん、な、何か、ご、ご、ご用でしょうか……?」

明らかに動揺した様子の彼女に対して、レギリアは淡々と問いかける。

「あなたの職場は、ここではなかった筈だが」

「え、えぇ。今は勤務時間外なので、ちょっと散歩というか散策というか、その……」

「申し訳ないが、少し聞きたいことがある。館の方まで来てもらおうか」

「わ、わ……、分かりました……」

レギリアは彼女を連れて領主の館へと入り、その一室に彼女を座らせて、その対面に座った上で、先刻自分が使っていた「遠眼鏡」を彼女の前に差し出した。

「今話せば、まだ罪は軽いぞ」

「い、いや、や、や、やってません。私、何もやってないです。ほ、ほんとに、さっきの人とは、たまたま会って道を聞かれただけで、私、何も受け取ってないですから……」

もはや言い逃れ出来る状態ではないのだが、かといって、レギリアとしても、女性相手に身体検査はしたくない。

だが、ちょうどそのタイミングで、エレミーがユニスの宿から帰還した音が聞こえてきたので、彼は使用人に頼んでエレミーを部屋へと呼び寄せた上で、彼女に一通りの話を伝えた。

「なるほど。で、どうすればいいの?」

「俺がひん剥く訳にもいかないので……」

「分かったわ。じゃあ、出てって」

言われた通りにレギリアが退室すると、エレミーはウルリカに近付く。

「じゃあ、ちょっとごめんねー」

エレミーがウルリカの身体を念入りに調べた結果、彼女の服の内側の懐のあたりから、「よく分からない粉のような何かが入った袋」を発見する。ウルリカは、それを剥ぎ取られた後も目をそらして黙っていたため、ひとまずエレミーはレギリアを再び中に呼び込み、彼にその袋を見せる。その瞬間、レギリアはその粉の正体を確認する前に、直感的に事情を推測した。

「なるほど。前回のレースの時には、これをアレックスに食べさせていたのか」

そう言われたウルリカは、観念した表情を浮かべ、自白する。

「す、すみません……、あの、その、脅されて、仕方なくやったんです。ウチの亭主が競馬で借金を抱えていまして、それで、どうしても断りきれなくて……」

そう言って泣き崩れるウルリカを横目に、エレミーはレギリアに問う。

「それが、こないだエリックが負けた原因だった、ということ?」

「状況的には、俺にはそう思えますが」

「とりあえず、彼女をどうするかは、領主である彼に任せるしかないかしらね」

日頃は実質的な政務を取り仕切っているエレミーだが、重要な局面に関しては、エリックの裁定を仰ぐことを怠らない。ましてや今回は、エリック自身に関わることである以上、彼を無視して裁断する訳にはいかないだろう。

「取引相手も確認しています。村のこの辺りに住んでいる者です」

「じゃあ、そっちも拘束しておいた方がいいかしら」

「何かしら手を打っておいた方がいいでしょう」

「見張りレベルで止めておくか、踏み込むべきか、どう思う?」

「それは、俺が判断すべきことではないのでは?」

二人がそんな会話を交わしていると、やがてエリックも館に帰還してきたので、彼もまた事情を説明された上で、この場に呼ばれる。エリックの姿を見るなり、ウルリカはひたすら謝罪を繰り返すが、その傍らで、エレミーは改めて彼女が持っていた「粉袋」の中身を調べていた。

「この粉は、身体に含ませると、一時的に身体能力が落ちる程度の薬ね。でも、しばらく放っておけばすぐに状態は自然回復するし、後遺症が残るほどの代物でもないわ」

どうやら、「薬を盛った」ということが判明しにくい程度の、微々たる影響しかない薬らしい。だからこそ、エリックもバーバラも「今日のアレックスはちょっと調子が悪いかも」程度にしか思わなかったようである。

「本当に、アレックスには後遺症は無いんだな?」

「うん、それは自信を持って言い切れる。無いわ」

「ならば、彼女の罪は問わない。彼女は今まで、ちゃんとアレックスの世話を続けてくれてたんだからな」

エリックは「馬好きには悪人はいない」という思想の持ち主である。微々たる量とはいえ、ウルリカがアレックスに有害な食べ物を与えたのは事実だが、その罪を問うのであれば、ウルリカの前にエレミーの過去の諸々の(館の人々や兵士達に対する)罪状を問い詰める必要が出てくるだろう(その件については、エリック自身も何度か被害に遭っている)。だが、それは彼の本意ではなかった。

「あ、ありがとうございます」

ウルリカはエリックの寛大な措置に対して、床に頭を擦り付けるように、涙を流しながら何度も何度も礼を述べる。

「レディング卿がそれで良いのであれば、俺も異論はありません」

レギリアは淡々とそう言った。正直、客観的に見れば甘い裁定だとは思うが、そこまで口を挟める立場でもない。

そして、エレミーも(自分も本質的には同罪だという自覚があるのかどうかはともかく)その措置にあっさりと同意した。

「じゃあまぁ、一応、今度のレースが終わるまでは、彼女は拘束しておくってことで」

エレミーはそう言って、ウルリカの身柄を引き取る。

「そうしてくれ。俺も今はレースのことで頭がいっぱいなんだ」

エリックがやや重い表情でそう答えたのを見たレギリアは、やや躊躇しながらも、エリックに問いかける。

「何かあったんですか?」

「今、そこで先代のこの村の領主と会ってな……」

アークが出馬するという噂は、エレミーもレギリアも聞いていたので、その一言で事情は察する。そして、彼がそれ以上何かを言おうとする前に、今度はシルヴァが館に到着した。彼女は、牧場で遭遇した「鉄仮面を装着した金髪の男」について、心当たりを問いかける。

「一体、あれは誰だい?」

そう言われた三人だが、誰も心当たりがない。仮面で顔を隠していると言っても、「鉄仮面」の時点で、「あの御方」でも「ユニス」でもない。そしておそらく、髪の色からして、アークでもシアンでもないだろう。ただの通りすがりの旅人ならば良いのだが、正直、今のこの村に、これ以上ややこしい事態が起こることは勘弁してほしい、というのが、四人の共通見解であった。

そしてこの日の夜、レギリアは、ウルリカに粉薬を渡したラーズの背景を探るべく、彼の自宅へと向かう。貧民街の一角に位置するその家は、あまり手入れの行き届いていない様子だが、明らかに中に人がいることは確認出来たので、ひとまずレギリアはその扉を叩く。すると、中から声が聞こえてきた。

「どちらさんですかい?」

「見回りの者だ」

「ウチに何か御用でしょうか?」

「こちらで少々妙な目撃証言があってな。少し話を聞きたい」

「……分かりました」

そう言って扉を開けたのは、ラーズ本人であった。どうやら、中には他に人もいないらしい。レギリアはひとまず中に入ると、部屋の中に「逃げられそうな非常口や窓」がないことを確認した上で、ラーズの目の前に、ウルリカから接収した粉袋を見せた。

「この袋に見覚えは?」

そう言われたラーズは、一瞬ピクっとした反応を示すが、平静を装って答える。

「ありませんなぁ」

「ウルリカは、全て吐いたぞ」

ここで一瞬の間が空くものの、ラーズは視線を逸らしながらポツポツと答える。

「ウルリカ、ねぇ……。はて、俺の昔の女にも、そんな名前の奴はいなかったと思うんですが……、どこか遠い親戚の誰かですか?」

「お前の共犯者、といったところか」

はっきりとそう言い放つレギリアに対して、ラーズは隠し通せる相手ではないと判断したのか、重苦しい表情を浮かべながら、逆に問い返す。

「……俺をどうする気ですか?」

「今は大事なレースの前だ。事を荒立てる気はない。レディング卿は、ウルリカのことも寛大な心で許した。お前の事も、これ以上の罪を重ねなければ、悪いようにはしないだろう」

「何を罪と仰るのかは知りませんが、残念ながら……、私の背後にいる人は、ここの領主様ほど寛大じゃねえんですよ。私に対しても、あんたに対しても、そして領主様に対しても」

このラーズの言い分から、彼もまたウルリカ同様に「やむにやまれぬ事情」で協力しているのかもしれない、とレギリアは推測する。

「なるほど……。レディング卿に助けを求める訳にはいかんのか?」

「私一人の問題でもないですしね」

ラーズがそう言ったところで、玄関の外側から、誰かがゆっくりと近付いて来る足音が聞こえる。もしかしたら、この状況を察知して送り込まれた刺客の可能性もある。

(どうする? ここは一旦引くべきか、それとも……)

レギリアはやや迷いつつも、ここはあえて少し大きめの、外にも聞こえるような声でラーズに向かってこう伝える。

「そうか、疑って悪かったな」

そして、その足音が家の前を通ろうとしたタイミングでレギリアが外に出ると、そこにいたのは、黒いベレー帽を被った男であった。レギリア自身は見たことはないが、おそらく状況的に、エレミーやシルヴァと接触した「例の人物」である可能性は高いだろう。

「おや、これは、お偉いさんがこんな小汚い所に、何の御用で?」

そう問われたレギリアは、ひとまず素直に答える。

「……という要件で、この辺りを聞き込みして回っているんだ」

「なるほど……。で、こいつがその犯人だと?」

黒いベレー帽の男は、家の中にいるラーズを指してそう問いかける。

「そうかどうかは分からん。聞いて回っているだけだ。なにせ、その取引相手の顔はよく見えなかったからな」

「そういうことなら、お邪魔みたいなんで、私は失礼しますね」

どうやら、彼はラーズに接触しようとしていたらしい。ということは、やはり、アレックスの体調不良にもカウストライプ商会が絡んでいたようである。そして、おそらくはその背後にいる「あの御方」も。そう推測したレギリアは、黒いベレー帽の男に対して、こう告げる。

「そちらの商会も、競馬が潰されては困るだろう。何か情報があれば渡してもらえないか?」

「ふむ……、どうやら、お上も『本気』のようですね……。まぁ、いいでしょう。私らとしても、競馬が潰されちゃあ元も子もない。あんたらには、円滑に運営してもらいたいと思ってますよ。それが多分、お互いのためだ」

そう言って、彼は去って行く。結局、思わせぶりなことを口にしつつも、事件の核心には一切触れぬままではあったが、ひとまずレギリアとしても、商会に対して牽制の一手は打てたと判断した上で、この場は素直に引き下がることにした。

3.2. 師匠の到着

そして翌日、エレミーにとって最大の朗報が届いた。彼女の「お姉様」であるカルディナ・カーバイトが到着したのである(下図)。

「お久しぶりです、お姉様♥」

「息災そうだな、エレミー」

カルディナにそう言われて上機嫌のエレミーは、一緒に彼女を出迎えたエリックに対して、思い出したかのように問いかける。

「エリック、この村で一番料理が美味しい店を教えて」

本来ならば、自分でリサーチするつもりであったが、諸々の作業に追われて、その時間が取れなかったようである。だが、それに対するエリックの答えは、至ってシンプルであった。

「エレミー、お前が作る料理よりは、大抵どこも美味しいと思うぞ」

すると、それを横で聞いていたカルディナが、呆れ顔で口を挟む。

「あぁ、領主殿、お前もこいつの料理には難儀してたか」

「お姉様、何を言うんですか!?」

「すまんな、エーラムには、時々、こういう妙な味覚の奴が湧いて出るんだよ」

「もう、お姉様ったら、意地悪なんだから!」

エレミーは少しふてくされた顔を浮かべるが、カルディナは気にせず話を続ける。

「まぁ、いい。料理については私の直感で探せば良いとして、牧場関係者を紹介してもらう件については、どうなった?」

「それについては、この村の牧場で働いている『小さな妖精』を紹介させて頂きます」

「ほう、妖精か。あぁ、そういえば、なんかそんなのがいたな、あの銀髪の」

一応、彼女も何度かこの村には来ているので、なんとなく覚えてはいる様子である。ひとまず、領主の館の客室をあてがわれたカルディナは、赤鉛筆を耳に指しながら、お目当のレースに向けての予想に勤しむのであった。

3.3. 先代領主の護衛

一方、その頃、レギリアはアークの宿へと向かっていた。彼は、エリックの就任後にこの村に就職した身のため、アークのことは何も知らない。ただ、この状況において、もしかしたら彼も一連の事件に関わっている可能性もあるかもしれない、と推測した上で、彼の身辺についても色々と確認する必要があると考えたようである。

すると、彼はアークが泊まっている宿屋の前で、見覚えのある人物と遭遇した。昨夜出会ったばかりの、黒いベレー帽の男である。嫌な予感が頭を過ぎりつつも、レギリアは平静を装って穏便に話しかける。

「昨日に続いて、奇遇ですね」

「おぉ、そうだな。というか、あんた、よっぽど鼻が効くんだな。『こっち側』の方が向いてるんじゃないか?」

この男が言うところの「こっち側」というのが、何を意味しているのか。レギリアがその意図を理解する前に、彼はそのまま話を続ける。

「聞いたぜ、あんた、『あの御方』とも顔馴染みなんだろう? 『こっち側』に戻ってくるなら歓迎する、と仰ってたぞ」

彼の言いたいことは概ね察したレギリアであったが、そう言われたところで、レギリアの中では答えは一つしかない。

「今の雇い主はレディング卿なのでな。少なくとも、契約が離れるまでは、ここを離れるつもりはない」

「まぁ、それが正しいあり方だな、あんたら傭兵稼業の人達にとっては。で、あんた、この宿屋に何の用で?」

「お前たち相手に隠しても仕方あるまい。スペクター卿の警護と監視だ」

「なるほど。お仕事熱心なこって。まぁ、俺もあの人に用事はあったんだが、あんたに先を譲ろうかね」

そう言って、黒いベレー帽の男は、再びレギリアの前を去る。この男がここに現れたことで、自身の中の予感が的中したことを確認したレギリアは、そのまま宿屋の中に入り、宿屋の主人にアーク・スペクターの部屋を案内してもらい、彼との面談に臨む。

「レディング卿が襲撃を受けたので、あなたの方も警護を付けさせてもらいたい」

そう言われたアークは、一瞬、嫌そうな顔を浮かべる。

「そうか。そこまでこの村の治安が乱れているのか」

「前回のレースの結果もありますからね」

「なるほど、で、四六時中私を監視する、ということか?」

「いえ、当然、それはそちらも気が休まらないでしょうから、ひとまず、私は部屋の扉の前で待機させて頂こうと思います」

そう言われたアークは、少し迷いながらも、目を合わせずに答える。

「わかった。お主らがそうしたければ、そうするが良い」

「ありがとうございます」

そう言って、そのままレギリア自身が扉の前で警護に就いた。そして、彼に「先を譲る」と言っていた黒いベレー帽の男は、レギリアがそのままその場所に張り付いていたせいか、結局、翌日まで姿を現さなかった。

3.4. 世論調査

こうして、レギリアが一人で宿屋に張り込んでいる間、エリックは日課の朝駆けをこなした上で、そのついでに村の人々の様子を見て回っていた。ちなみに、エリックの護衛はレギリアに代わってシルヴァが受け持つことになったため、彼の肩の上には彼女が座っている。

今のところ、どうやら村の人々の間での人気は、エリックとアークで二分されているらしい。その評をまとめると「今の領主は頼りないけど、先代領主もブランクがあるだろうから、試合勘が戻っていない可能性もあるだろう」とのことらしい。つまり、どちらも(実力があることは認められつつも)あまり積極的な評価は得られていないようである。

そして、村を散策するエリックに対しては、村人から「次は頑張って下さい」という声援がかけられることもあれば、密かに(しかし、明らかに)陰口を叩いている者達もいる。概ね、予想通りの反応であった。

「レースの直前に馬を人前に晒し続けるのもストレスになると思うから、今日はこの辺にしておいたらどうだい?」

「そうだね。町の人々の様子も分かったし」

シルヴァからの助言をエリックは素直に聞き入れ、そのまま館へと帰還する。ちなみに、シルヴァもエリックも、少なくともこの時点では、村人達の中から、彼等を襲撃しようとする者の気配は感じられなかった。

3.5. 牧場視察

そんな彼等が領主の館に戻ってくるよりも少し早いタイミングで、エレミーはカルディナを牧場へと案内していた。だが、上述の通り、この時間帯のシルヴァは(運悪く)エリックの護衛のために出払っていたのである。

「ごめんなさい、ちょっと妖精さんが見つからないみたいで……」

「まぁ、別に妖精でなくてもいいさ。とりあえず、優秀そうな新馬を紹介してくれ」

彼女がそう言うと、他の牧場の従業員達が「オススメの名馬」を次々と紹介し、カルディナは興味深そうにその話に聞き入る。彼女が「馬主」となれば、その馬の維持にかかる費用を全て彼女が負担してくれるとあって、牧場側としても積極的に各馬の魅力をアピールしていた。

そんな中、カルディナはふと、隣村で聞いた噂話をエレミーに問いかける。

「そういえば、この辺りで猪が暴れていたそうだな」

「えぇ、もう倒しましたけどね。ただ、噂によると、シアン・ウーレンという闇魔法師が関わっているとか」

「ほう、その名は聞いたことがあるな。パンドラの中でも、相当な実力者というか、クセ者だという話らしいが」

「まぁ、猪は倒したので、安心して下さい」

「そうか。猪だけで済めば良いのだがな。猪に出来たということは、『他の鳥獣』に対しても、同じように邪紋を埋め込むことが出来るのかもしれないし」

そう言いながら、カルディナは心配そうな表情で、牧場の中の馬達に視線を向ける。そしてエレミーも、彼女が言いたいことをすぐに理解した。

「そ、それは……。そうですね、そこには気付きませんでした。さすがはお姉様!」

「……お前、本当に気付いてなかったのか、この状況で?」

どうやら、エレミーはエリックとは対照的に、あまり馬に興味がないらしい。だが、もし馬に邪紋を植え付けることが出来るのであれば、人並み外れた能力を持つ馬が出馬してくる可能性はあるだろう。そして、馬がその邪紋を制御しきれなかった場合、あの暴れ猪のように暴走を始める可能性は十分にありうる。

そんな心配が頭をよぎるエレミーであったが、その心配を喚起させた張本人であるカルディナは、もう既に別のことを考え始めていた。

「ところで、どうやら今、オッズは現領主と先代領主に二分されているようだが、お前はどっちが勝つと思う?」

「今の領主でしょう。あれでも、馬に乗っている時だけは凄いですし」

なんかなんだで、エレミーもその点は認めているからこそ、はっきりとそう断言する。先代領主がどれほどの実力者かは分からないが、エリックが全力を出し切れる状態であれば、そう簡単に負けるとは考えていない。

「じゃあ、私が全財産を現領主に賭けても問題ないと言えるかな?」

「そ、それは、ウチの村の予算を大幅に上回る規模の……」

カルディナの個人資産の総額は不明であるが、彼女の所有している魔導器を全て売り払えば、小国の国家予算程度は軽く上回るほどの金額になるだろう。さすがに、そこまでの額の馬券は、こんな小さな村では発行されていない。

「まぁ、それは冗談だ。それはそれとして、実はもう一人、気になる男がいてな」

「誰のことですか?」

「鉄仮面をつけた金髪の男が、出場者として登録しているのを見かけたのだが、あやつ、只者ではないぞ。あくまで私の直感だが、底知れぬ不気味さを感じる。登録名は、たしかジョージ・ルイスとか言ったかな。今のところ、オッズもそれほど伸びてはいないし、あくまでダークホース扱いのようだから、それほど気にする必要もないのかもしれないが、もしかしたら、今週末のレース、ちょっと面白いことになるかもしれん」

そう言いながら、カルディナは不敵に笑う。おそらく、そのジョージ・ルイスという名の騎手こそが、シルヴァが見たという人物のことであろう。シルヴァの証言によれば、どこかの牧場に関係している者の可能性が高そうだが、今のところ、これといってその正体を特定する手段がない以上、エレミーとしても、現時点でどう対処すれば良いのかは分からなかった。

3.6. 闇魔法師の居場所

その後、カルディナは「今夜一晩かけて、じっくり新馬達を観察したい」と言い出した。エレミーとしては、そのまま一晩中付き合いたいところであったが、まだ政務が残っていたため、やむなくひとまず領主の館へと帰還したところで、再びユニスが訪れる。

「シアン・ウーレンらしき男を見つけました」

狐面をつけたままの状態で、単刀直入に彼女はそう告げた。

「仕事が早いわね」

「ただ、私は師匠から、一人では絶対に行くなと言われてます。村のこの辺りに潜伏しているようなのですが、絶対に勝手に行かないで下さいね。絶対にですよ」

ユニスはエレミーにそう告げつつ、思い出したかのように付言する。

「あと、変な仮面を付けた人と一緒にいました。まぁ、今の私が言えた立場ではないですけど」

狐面の少女がそう言うと、エレミーは脳裏に二つの選択肢を浮かべる。

「どんな仮面?」

「仮面舞踏会でつけるような、蝶のような仮面です」

どうやら、「より厄介な方の仮面」らしい。エレミーは頭を悩ませつつ、話を本題に戻して、ユニスに改めて問いかける。

「で、あなたの師匠が来るのはいつ頃の予定なの?」

「明後日には来る筈です」

「明後日か……、分かったわ。あなたも師匠が来るまでは、そのまま彼の監視を続けるということね。ありがとう、よろしく頼むわ」

彼女がそう言うと、ユニスは再びエレミーの前から姿を消す。そして、エレミーはここで一人、難しい選択を迫られることになった。

明日がレースの当日なので、明後日まで待った場合、この事件を解決させるのは、レースが終わった後ということになる。だが、果たしてそれまで待っても良いのだろうか。レースの当日に何かを起こす可能性がもある以上、ここでユニスの制止を無視してでも踏み込むべきなのではなかろうか。そんな考えが彼女の脳裏をよぎる。

だが、敵の正体も戦力も分からない状態で踏み込んだところで、事態が解決出来る保証はない。エレミーは決して臆病ではなく、むしろ、どちらかと言えば好戦的な部類の性格だが、無計画に無謀な戦いを挑むことは本意ではない。ユニスがここまで釘を刺している以上、少なくとも、シアン・ウーレンという人物に関しては、相当な実力者であることは間違いないだろう。いざとなったら、カルディナに助力を頼むという選択肢も無くは無いが、自分に託された村の問題の解決のために、彼女の大切な「お姉様」の手を煩わせるようなことはしたくない。かといって、ユニス達の協力も得られない状態で、自分達だけで解決出来る保証もない。

結局、熟考した末に、エレミーは「明後日まで待つ」という道を選んだ。そしてこの決断が、彼女を「事件の真相」から大きく遠ざけることになってしまうのだが、結果的にそれは、彼女とその周囲の人々を危険から遠ざけることにも繋がった。だが、そのことを彼女が実感するのは、もう少し先の話である。

3.7. 当日の朝

翌朝、遂にレースの当日を迎えたエリックは、シルヴァと共にアレックスの調子を確認する。どうやら、今回は特に体調に異変はなさそうである。この調子なら、万全の状態でレースに臨むことが出来るだろう。

「アレックス、今日はよろしく頼むよ」

そう言われたアレックスも、元気に嘶いて答える。彼がどこまで「今の状況」を理解しているのかは謎であるが、汚名返上を賭けたエリックの強い思いは、なんとなく伝わってはいるようで、彼を背中に乗せたアレックスは、どことなく意気揚々とした雰囲気で競馬場へと向かう。

一方、エレミーは前日にカルディナが言ってたことを思い出し、エリックに一筆書いてもらった上で、競馬場の出走馬の確認作業の現場に、自分も立ち会わせてもらうことにした。本来ならば、馬に関しては素人の彼女が同席したところで、何も分かる筈がないのだが、もし、暴れ猪と同じような形で馬に「細工」を加えた人物がいたとしたら、むしろそれを見破るのは、魔法師である彼女の本分である。

そして、レギリアは結局、アークの宿屋の入口の前で朝を迎えることになった。早朝、扉を開けて外に出てきたアークが、半ば呆れた顔で声をかける。

「夜通し、私を監視していたのか?」

「『警護』と言ってほしいですね」

「そうだな。何をどう警護するつもりだったのかは知らんが、ご苦労なことだ」

そう言って、彼はそのまま宿屋を出て馬に乗り、競馬場へと向かう。レギリアもまた、そのまま最後まで彼の「警護」を続けるのであった。

3.8. 発覚と暴走

こうして、エリックとアークが競馬場に到着すると、彼等は自身の乗馬を競馬場の「検査場」の職員に一旦預けて、自身は騎手の控え室へと向かう。そして、エレミーがその検査場内で出走馬の状態を確認しつつ、彼等の馬体に混沌の痕跡がないかどうかを確認する中、こっそりと忍び込んだシルヴァもまた、エレミーをサポートするように、その傍をゆらゆらと飛んでいる。

そんな中、エレミーはシルヴァと共に「アークの乗馬」を念入りに確認した結果、その馬具の下に巧妙に隠蔽される形で「邪紋」が刻まれているのを発見した。

「この馬、規定違反だわ。だから、出走馬から除外して」

彼女はサラッと競馬場の職員に告げる。厳密に言えば、この競馬場の規定には「馬に邪紋を刻んではいけない」という規定はない(というか、そんな規定の必要性を考える者は普通はいない)。だが、領主の契約魔法師である彼女が「この馬を出走させるのは危険」と判断すれば、それを受け入れざるを得ない。

とはいえ、職員達としても、理由も分からないままに出走馬を除外する訳にもいかないことはエレミーも理解しているため、彼女はその馬具の下に刻まれた「奇妙な紋様」を、彼等にも見せつける。

「こ、これは、邪紋? しかし、動物に邪紋を刻むなどということが……」

「とりあえず、この馬は私が連れて行くから」

そう言って、エレミーはその場からその馬を連れて行こうとしたが、ここで馬は激しく抵抗し、徐々に不機嫌になると同時に、その邪紋の禍々しいオーラが強まっていく。

この瞬間、嫌な予感がしたシルヴァが、職員全体に対して叫ぶ。

「他の馬達を、早く外へ!」

彼女のその言に従って、職員達が馬を誘導して外に出し始めたところで、検査場内の異変を察知したエリックとレギリアは、場内へと駆け込む。だが、その間に、アークの乗馬は、見る見るうちにその姿を異形化し始めていた。その雰囲気は、まさしくあの暴走猪達と酷似しているが、まだ猪としての形状を保っていた彼等とは異なり、その姿は既に「異界の魔獣」とでも呼ぶべきほどに変容していた。

そのまま暴走状態となった異形の馬は、一番目の前にいたエレミーへと襲いかかるが、その直後にシルヴァが、再び自身の混沌の力を発動させて空間を捻じ曲げ、エレミーと、少し離れた所で待機していた(彼女の使い魔にして乗騎の)ペリュトンの位置を入れ替える。異形の馬が激しい形相でペリュトンに襲いかかるが、ペリュトンはその強靭な肉体によって、かろうじて耐え切った。もしこれがエレミーであれば、一撃で瀕死状態に陥っていただろう。

更に、シルヴァ自身も小さな槍を異形の馬に向かって突き立て、若干ながらも手傷を負わせる。その上で、エレミーの回復魔法によって息を吹き返したペリュトンも反撃に転じると、異形の馬は少しずつその表情に苦痛を浮かべ始める。それに対して、異形の馬は再びペリュトンに向かって攻撃をかけようとしたが、それよりも一瞬早く、検査場に入ったエリックがアレックスに飛び乗った状態で、その異形の馬に向かって、槍を構えて突進してきた。

「閃・光・刃!」

自身の槍に持てる聖印の力を全て込めて放たれた一撃は、一瞬にしてその異形の馬を貫き、馬はそのまま絶命する。馬を愛する彼だからこそ、せめて苦しまずに死なせてやろうという想いもあったのだろう。こうして、検査場で起きた「異形の馬」の暴走事件は、あっさりと解決することになった。

3.9. 騎手の資格

その後、シルヴァが職員達に事情を説明して馬達を検査場に戻した上で、彼女が馬達の興奮状態を鎮めつつ、検査作業が再開される。そんな中、困惑した様子のアークもまた、検査場へと足を踏み入れた。

「一体、何が起きたというのだ……?」

単純に今目の前の光景だけを見れば、アークの乗馬をライバルであるエリックが槍で突き殺した、という状況である。だが、事態の一部始終は、他の従業員達も目撃していたため、エレミーは自信をもって、彼に一連の流れを説明する。

「つまり、私の馬に邪紋が刻まれていて、その邪紋が原因で暴走した、と?」

「そういうことです」

エレミーはあっさりとそう答えるが、このやりとりに対して、エリックが口を挟む。

「随分、他人事のように言うんですね」

そう言われたアークは、エリックを睨みつける。

「何が言いたい?」

だが、それに対してエリックは怯まず、はっきりと答えた。

「もし、これがあなたの仕業だというなら、愛馬にこのようなことをした時点で、あなたは騎手失格だ。そして、もしあなたの仕業でないとしたら、愛馬の異変に気付けなかった時点で、あなたはやはり騎手失格だ」

厳密に言えば、エリックも前回は特殊な薬を飲まされていたことに気付けなかった訳だが、さすがに、若干の体調不良程度で済んでいたアレックスの時とは、明らかに問題の次元が違う。

アークは何か言い返そうとしたが、すぐに、何かを悟ったような表情に変わり、そして肩を落としながら答える。

「そうだな。その通りかもしれん。そして、現実問題として、ここでこのような騒動が起きて、他の馬にまで迷惑をかけてしまった。私には、もうこの場にいる資格はない。あとは、お前がこの地の領主としてふさわしい走りを見せてくれることを期待しているぞ」

そう言って、彼は厩舎を後にして、観客席へと向かう。彼が本当にこの邪紋のことを知らなかったのかどうかは、この時点では確認のしようがない。だが、現実問題として、少なくともこれで「最大のライバル」が消滅したことで、このレースはエリックの圧勝で終わるだろう、と大半の者達は思っていた。

ただ一人、このやりとりを少し離れたところで悠然と眺めていた、「鉄仮面の男」こと、ジョージ・ルイスを除いて。

それから数時間後、アークの馬券に関しては払い戻しがおこなわれた上で、改めてこの日のメインレースが開催されることになった。馬達のコンディション調整の都合もあって、かなり予定よりも開催時間は遅れたが、やがて全ての馬がパドックへと入っていく。

そんな中、エリックは、シルヴァが遭遇したと思しき鉄仮面の男の存在を確認する。「ジョージ・ルイス」という彼の登録名も、彼が装着している鉄仮面も、エリックの記憶にはない。だが、その馬上の雰囲気から醸し出されるオーラには、確かに見覚えがあった。

エリックの記憶が確かならば、彼はかつて「流浪の騎士」として、まだ若く修行の最中であったエリックと、同じ戦場で戦った経歴の持ち主である。だが、本来ならば彼は今、このような場所にいる筈がない。なぜならば、現在の彼は「グリース子爵」として、このアントリアの南方に発生した新興国家の君主となっている筈なのである。

(他人の空似か……? いや、しかし、よく似ている……)

そんな疑念を抱きながらも、やがてパドックを一周したエリックは、他の馬達と共にゲートインを完了させる。そして、現時点で彼のことを考えても仕方がないと割り切ったエリックは、レースに集中することにした。

(相手が誰であろうと、とにかく今は、このレースに勝つ。それだけだ)

そしてゲートが開き、各馬が一斉に走り出す。このレースでは、全体で4マイル半のコースを、針葉樹の枝で作られた16個の障害を飛び越えながら走ることになる。終盤には障害を飛び越えた先に乾壕や水壕が待ち受けているため、馬の体力を計算しながら走らなければ、終盤に跳躍距離が不足して脚が壕にはまってしまう危険性がある。しかし、だからと言って前半を抑え気味に走った上で「差し」や「追い込み」を狙おうとすると、前方馬の転倒に巻き込まれてしまう可能性もある。つまり、騎手としての判断力と馬そのものの能力の両方が必要となる、極めて難度の高いコースと言われている。

そんな中、このコースの特性を知るエリックは、序盤から他の馬達を引き離して、「逃げ」の戦略を採る。というよりも、普通に彼とアレックスが本来の持ち味を発揮すれば、それほど全力で飛ばさなくても、並の馬ではついてこれない。その圧倒的な力で挑戦者を次々と退ける姿こそが、彼が未熟ながらもポーターの領主として村民達から認められてきた所以でもある。

だが、今回はそんな彼のすぐ後ろをピタッと並走する馬がいた。鉄仮面の騎手、ジョージ・ルイスの乗騎である。その二騎が着実に障害を危なげなく飛び越えながら、後方の馬群をジワリジワリと引き離していくことで、レースはこの二人の一騎打ちの様相を呈してきた。

(これは、早めに仕掛けるべきか? いや、まだしばらく様子を見るべきか?)

エリックは少し迷いながらも、ここは彼の動向には惑わされず、「自分のレース」を貫くことを決意した。そのままペースをほどほどに保ちながら、着実に手綱を捌きつつ、アレックスと共に一つ一つの障害を、速度を落とさぬまま堅実に飛び越えて行く。すると、ジョージもまた、殆どペースを変えずにそのまま背後を並走し、そして勝負は最後の障害ブロックへと差し掛かる。

(行くよ、アレックス!)

ここで、エリックは勝負に出た。アレックスと心身共に同調(シンクロ)させ、天馬の如き勢いで一気に引き離しにかかる。それに対して、ジョージも「差し」の体勢に入ろうとするが、前回のレースの敗戦以来、鬱積していた全ての想いを込めて疾走するエリックとアレックスの走りについていけない。最後の水壕も難無く飛び越え、最終的にはジョージに1馬身以上の差をつけて、見事にエリックとアレックスが、無人のゴールゲートを駆け抜けて行く。

その瞬間、観客席から割れんばかりの大歓声が巻き起こる。前回のレース以来、失いかけていたエリックの騎手としての誇りと、そんな彼を慕うポーターの領民達の「競馬の村の住人」としての誇りが、同時に取り戻された瞬間であった。

4.2. 馬上で生きる者達

こうして、無事にレースは終了した。2着が全くのダークホースだったこともあり、馬番連勝は万馬券となった。場内がエリックの勝利に沸く中、2着を外した人々の嘆きの声と、「一体、あの鉄仮面は何者なんだ?」という困惑の声が入り混じる。

「やはり、私の目に狂いはなかったな」

馬連を的中させたカルディナは一人ほくそ笑む。だが、彼女を以ってしても、あの鉄仮面の男の正体までは分からなかった(もっとも、そもそもブレトランドの情勢にさほど詳しくない彼女にとっては、あの男がどこの何者であろうとも、どうでもいい話ではあるのだが)。

そして、レースを終えた渦中の二人は、馬上で互いの健闘を讃え合う。

「相変わらず、大した腕だな、エリック。今のこの俺を馬術で負かせる男は、このブレトランド広しといえども、そうはいないだろう」

その声を聞いた瞬間、エリックは確信する。間違いなく、今、自分の前にいるこの男は、かつて自分と共に戦場を駆け抜けたことがある、自分と同じ「騎馬の聖印」の持ち主にして、今は「グリースの覇王」と呼ばれる人物であることを。

「久しぶりにお前と走れて、楽しかった。お前も、腕は衰えていないようだな」

なぜ、彼がここにいるのかは分からない。おそらく、詮索しても彼は答えないだろう。だが、今のエリックにとっては、それはどうでもいいことであった。今、この競馬場のコース上にいる限りにおいては、自分も彼も「一人の騎手」でしかない。互いの身分も、立場も、今この瞬間だけは関係なかった。

「まぁ、俺の勝負どころは『ここ』ではない、とこのタイミングで言うのは、さすがに負け惜しみだな。だが、俺は感謝しているぞ。俺の身内の不始末を、お前が片付けてくれたことにな」

彼のその発言の意味は、エリックには分からなかった。だが、そのことを確認すべきか判断する前に、「ジョージ」は乗馬の踵を返して、そのまま場外へと去ろうとする。

「また来いよ」

そう声をかけるエリックに対して、仮面の男は振り向きざまに答えた。

「あぁ。次は、俺の『本業』の場で会うことにしようか」

自らの武力を以って一国の主となり、今も戦場で生き続けている彼にそう言われると、エリックとしても、さすがに苦笑いすることしか出来ない。操馬術に関してだけは、今でも彼に勝っていることが立証されたが(もっとも、それはあくまで「乗騎の差」なのかもしれないが)、おそらく戦場で彼と相見えることになったら、今の自分では手も足も出ないだろう。そして実際、この「覇王」が、いずれモラード地方にまで攻め込んでくる危険性は十分にあり得る。エリックとしては、そんな未来が訪れないことを祈りつつ、今は静かに彼の退場を見送る。

(グレイスンの見舞いのついでに立ち寄っただけのつもりだったが、久し振りに、戦場以外で楽しませてもらったな)

そんな感慨を抱きながら、エリックよりも2歳年下の覇王は、2着の賞金も受け取らずに会場を後にして、そのままポーターの村を去って行く(彼の正体については「

ブレトランド戦記・簡易版」を参照)。

一方、そんな彼と入れ違いに、観客席から一人の男が競馬場へと降りてきた。

「完勝だな。見事なレースだった」

先代領主のアークである。その姿に会場全体がざわめく中、彼は馬上のエリックに向かって言い放つ。

「認めよう、お前こそが、この村の領主にふさわしい。俺は、聖印を『あの御方』に返上した上で、もう一度、一から出直すことにする」

彼がそう言うと、エリックは笑顔で頷く。

「今度こそ、正々堂々と勝負しよう」

「そうだな。その機会が訪れることを、私も願いたい」

アークはそう言い残して、彼もまた会場から去って行く。本来ならば、邪紋の件の真相についても問い質すべきであるし、カウストライプ商会や襲撃事件と関係している可能性についても言及すべきなのであるが、全身全霊を懸けて挑んだレースを終えた直後の今のエリックには、そこまで考える余力が残っていなかった。

エリックは、最後に残った気力を振り絞って、観客に向かって大声で叫ぶ。

「みんな、試合は楽しんでくれただろうか!?」

アークの登場によって一時的に困惑していた観客席から、改めて、会場全体を揺らすほどの大歓声が湧き上がる。

「一部では、俺が八百長をやったという噂が出ているようだが、見ての通り、俺は、乗馬に関しては誇りを持っている。今後も、正々堂々戦い続けることをここに誓おう!」

その発言に呼応して、観客席からは「エリック様!」「領主様!」というコールが響き渡り、会場全体が激しい興奮に包まれたまま、この日の公営競馬は無事に幕を閉じたのであった。

4.3. 光と闇の狭間

その日の夜、ポーターからやや離れた場所に位置する某所にて、二人の男が密会していた。一人は、アントリア騎士団の副団長、そしてもう一人は、パンドラに所属する闇魔法師である。

「結局、アーク殿は聖印をあなたに返上して、そのまま出奔したのですか?」

左右色違いの目をした長髪の闇魔法師がそう問うと、「蝶の仮面」をつけた副団長が、苦々しい表情を浮かべながらも、冷静な声色で答える。

「あぁ。所詮、その程度の男だったということだ。もっとも、あの馬に刻み込んだ邪紋が、検査であっさりと見つかるようなことがなければ、あの程度の男でも、一つの村の領主としての価値くらいは残ったかもしれんのだがな」

「私の仕事上の不手際だと仰りたいのですかな?」

長髪の男が皮肉めいた口調で問いかけるが、蝶仮面の男は淡々と否定する。

「貴殿が仕事で手抜きをするとは思えん。貴殿が『小娘の魔法師にあっさり見破られる程度の隠蔽技術』しか持たぬのであれば、そんな貴殿を頼らざるを得なかった奴の実力不足と、そんな貴殿を過度に頼った私の認識不足が、このような事態を招いただけのことだ」

「手厳しいですな。まぁ、その評は甘んじて受けましょう。私も勉強になりました。今後は、もう少し偽装の手法についても、工夫を考えるべきですね」

「むしろ私が気になるのは、なぜあの村の近くで、猪の実験を繰り返していたのか、ということだ。結果的に、あの猪達が討伐され、邪紋移植技術の存在が明るみになってしまったことが、あの村の馬体検査への警戒を促してしまったのではないか?」

「それは、アーク殿と相談した上での話です。村の周囲での魔物出現の危険性が高まれば、現領主の治世への不安も高まるだろう、と。後にそれをアーク殿に討伐させることで、あの方の評判を上げるという計画だったのですが、思ったよりも早く狩られてしまったようですね」

「その計画自体が間違っているとは思わん。だが、それは普通の投影体でも良かったのではないか? なぜ、あえて邪紋移植術を用いた? 貴殿が、今回の計画とは無関係に、個人的な研究を不用意に進めようとした結果ではないのか?」

「あの村の魔法師は召喚魔法師ですからね。私の本来の専門は錬金魔法ですので、さすがに本職相手に同じ土俵で戦おうとは思いませんよ」

それが本音なのか方便なのかは分からない。だが、その点についてこれ以上詮索しても仕方がない、と副団長は割り切った。

「まぁ、いい。これで、あの村の領主候補というコマを失ってしまった以上、もはやポーターにこだわる理由も無くなってしまった。色々と計画を練り直さなくてはな」

「では、カウストライプ商会への援助も終了ですか? 私としては、ほどよく新鮮な肉体を提供してくれる優良業者だったので、もう少し彼等とは仲良くしたかったのですが」

「見捨てはせぬ。だが、あの村での活動については、もう自粛させるべきだろう。さすがに、奴等もやりすぎた。アークが領主の座に返り咲けば問題はなかったが、それが失敗した以上、今の領主によって叩き潰されるのは時間の問題だ。計画が完遂される前の段階で、少し色々と先走りすぎたな」

当初の彼等の計画では、先週のレースではアレックスに多少の体調不良が発生するものの、それでもエリックが勝利するだろうと考えていた。あくまでも、アークとの直接対決で敗退させることが主目的であり、先週のレースはその前段階の「薬の効用の確認」のつもりだったのである。

ところが、突然現れた無名の「エルバ・イレクトリス」という謎の邪紋使いの参戦によって、エリックの敗退という「当初の想定以上の結果」が生じたことで、村民へのエリックの不信感が本来の計画よりも早く高まった結果、その機に乗じて、エリックによる八百長説や、バーバラによる陰謀説などの流言を流すことで、彼等への襲撃を促すという作戦が追加導入されたのである。

これも、村の治安を悪化させることでアーク待望論を喚起させることを目的とした策であったが(バーバラは親エリック派と目されてため、この機会に亡き者に出来れば良い、とも考えていた)、結果的にそれがエリック達(特にレギリア)をより警戒させ、カウストライプ商会の動きを事前に封じられることになってしまった。特に、直前の段階でアークに「いざという時の秘薬」を渡そうとしていた黒ベレーの男を、レギリアが張り込むことで止められてしまったのは、大きな誤算であった。

「とはいえ、奴等はこれまでも我々の資金源として優秀な働きを続けてきた以上、ここで捨てるのは惜しい。ポーターに根ざした裏人脈を使えなくなるのは勿体ないが、奴等なら、他の村に移っても、これまで同様の仕事を果たしてくれるだろう」

「そう願いたいですね。まぁ、私の『研究室』は可動式ですから、別に彼等がどこを根城にしてくれても構いませんよ。新しいアジトを教えて頂ければ、いつでもそちらにお伺いします」

「身軽な身分の貴殿が羨ましい。私は、なまじ表の世界での立場がある以上、行動範囲にも限界があるからな」

「とはいえ、あなたのその『立場』でなければ出来ないことも多いでしょう。そう言えば、グリースの覇王との交渉はどうなりました? 彼も今回のレースに参加していたようですが」

唐突に「思い出したくないこと」を問われた蝶仮面の男は、不機嫌そうな口調で答える。

「あっさり断られた。世話になった老執事の病状を餌にして我が領まで引っ張り出すことは出来たのだが、どうやらあの次男坊は、私のことが相当嫌いらしいな。わざわざ出る必要もないあのレースに出たのも、我々への当てつけであろう」

「『出世するまで見限っていたのに、出世してから急に親し気な態度を取るようになった遠縁の人』に対して、好感を持つ者は少ないと思いますよ」

「そうかもしれんな。だが、好き嫌いはともかく、奴にとっても悪い話ではなかったと思うのだが、損得よりも好き嫌いを優先したのか、それとも、私のことを信用出来ないと思ったのか」

「おそらく、後者でしょうね。彼の傍らにいる私の同僚も、あなたのことは強く警戒しているみたいですし」

「ならば、貴殿が仲介役になれば、もう少し話は円滑に進んだかもしれんのかな?」

「無理ですよ。彼女はあなたに対する警戒心以上に、私のことを警戒していますから。無論、それは逆もまた然り。そして私自身も、あなたのことをそこまで信頼している訳でもない。あなたもそうでしょう?」

そう言われた蝶仮面の男は、軽く苦笑いを浮かべる。

「そうだな。そもそも、私と貴殿の関係自体が、表に出せることではない以上、信頼や友誼を期待した仲介を求めること自体に無理がある」

「お互い、『本来の仲間』よりも『敵陣営』の方に、『話の分かる相手』がいる、というのが現状ですからね。因果な関係ですよ」

蝶仮面の男は、アントリア騎士団の副団長であり、グリースの覇王の遠戚でもあると同時に、月光修道会の一員でもある。いかに実利主義的な宗派とはいえ、パンドラの魔法師と手を結ぶのは、さすがに禁忌と言わざるを得ない。もっとも、他にも同じ禁忌を犯している者がいないとは限らないのであるが。

「貴殿がそう思ってくれているのであれば、何よりだ。少なくとも私の方は、貴殿がこれからも『話のわかる相手』であり続けてくれることを願いたい」

「えぇ。末長く、よろしくお願いしますよ、副団長殿」

二人はそう言うと、互いに不敵な笑みを浮かべながら、静かにその場を立ち去る。それぞれの思惑を胸に秘めつつ、「本来の自分の居場所」へと帰還するのであった。

4.4. そして日常へ

翌日、ユニスの「現師匠」を名乗る「謎の魔法少女」がポーターに現れ、ユニスと共に「闇魔法師シアン・ウーレンの潜伏先」を襲撃しようとしたが、結局、その時点では既にもぬけの殻となっていた。「謎の魔法少女」は到着が遅れたことを悔やみつつ、次の潜伏先を探すために、ユニスと共にポーターを去る。エリックやエレミーとしては、シアンが今回の事件の黒幕である可能性は濃厚なだけに、その動向が気にならない訳ではなかったが、村の外に出てしまった以上、もはや彼等の管轄外の事案であり、あとは彼女達や他の領主達に任せるしかなかった。

そして、それから数日後、ブルボン牧場にて、今回のレースで万馬券を当てたカルディナが、早速その配当金を資金にして、気に入った新馬を購入することになった。

「丹精込めて育ててくれよ。いつかはアレックス以上の名馬となることを期待してるからね」

カルディナにそう言われたシルヴァは、笑顔で答える。

「まぁ、アレックスを超えられるかどうかは分からないけど、この子もいい素質を持ってることは間違いない。私が責任持って、歴史に残る名馬に育ててみせるさ」

シルヴァが胸を張ってそう答える傍らで、エレミーは悲しそうな表情を浮かべる。

「あぁ、これでもう、お姉様とお別れなんて……」

「心配するな。また近いうちにあそ……、表敬訪問に来るから」

「じゃあ、最後に私の料理を……」

「すまんな。私はこれから、スパルタに行って、蟹料理を堪能する予定なんだ」

そう言って、彼女は足早に立ち去って行く。エレミーの念願が叶うのは、まだもう少し先の話になりそうである。

一方、少し離れたところから、そんなカルディナの出発を遠目で見送っていたレギリアは、隣に立つエリックに対して、ふと思い出したかのように問いかける。

「そろそろ、私の傭兵としての契約が切れそうですが、どうしますか?」

一応、彼との関係は年単位で更新する契約になっている。その更新の是非を決める権利は両者にあるのだが、エリックとしては、最初から答えは決まっていた。

「無論、これから先もお願いしたい。俺は、馬に乗ることしか出来ない未熟な領主だからな。これから先も守ってほしい」

「了解しました。契約が続く限り、俺の護衛対象はあなたです」

レギリアはそう言って、恭しく一礼する。エリック自身が認めている通り、彼が領主として未熟なことは誰の目にも明らかであるが、それでも自分が命を懸けて守るに値する人物であると、今回の一件を通じて、レギリアは改めて確信していた。無論、あくまでも「雇い主と傭兵」の関係にすぎない以上、今の状況がいつまで続くかは分からない。だが、それでも、少なくとも今は、彼を守ることに全力を尽くそう、と改めて心に誓ったレギリアであった。

最終更新:2015年12月01日 19:51