第5話(BS20)「悌〜崩れない絆〜」(

0

/

1

/

2

/

3

/

4

)

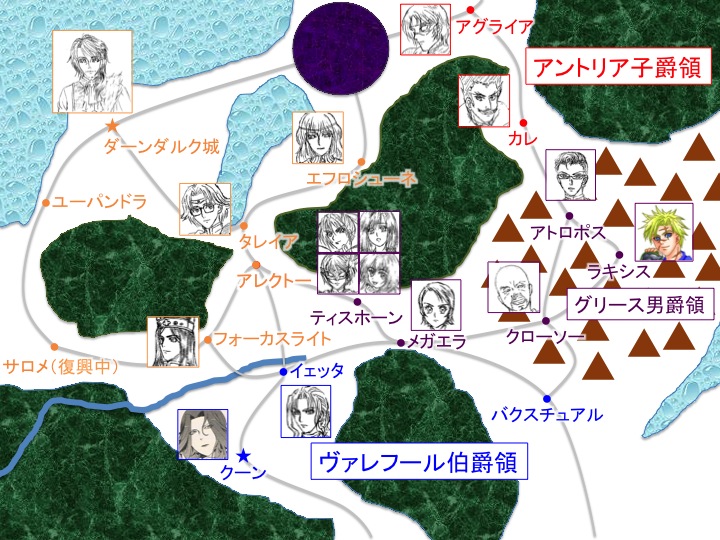

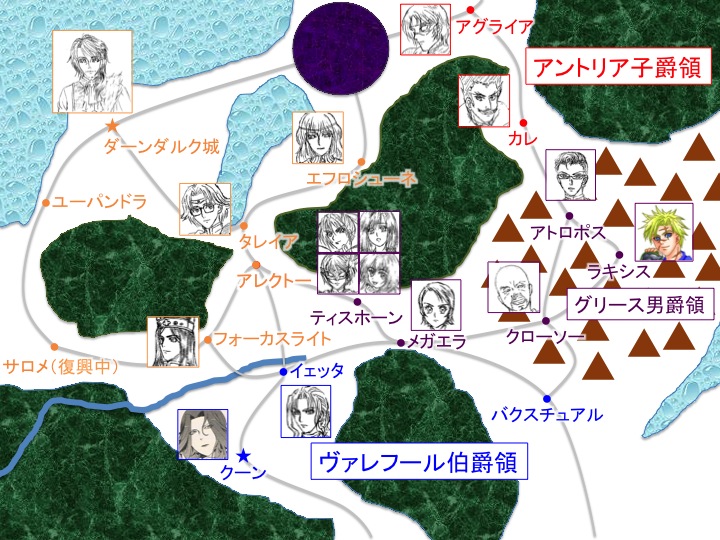

神聖トランガーヌ枢機卿領、それは、かつて「トランガーヌ子爵」と呼ばれたヘンリー・ペンブロークが、アントリアに敗れた後、大陸で日輪宣教団(聖印教会系の過激派組織)の支援を受けて、旧領の約4分の1を奪還して建国した新興国家である(下図・オレンジ文字)。

投影体はもちろんのこと、魔法師や邪紋使いをも「世界に害なす存在」と断じ、君主による絶対的な支配体制を掲げて築かれたその国風は、エーラムを中心とする現在の世界秩序そのものを敵視しているため、周辺諸国からは非常に危険視されているものの、全ての聖印教徒の頂点に立つ存在である教皇ハウルのお墨付きを得ていることもあり、国内に多くの聖印教徒を抱えるヴァレフールやアントリアにとっては、正面切って戦いにくい、非常に「厄介な存在」でもあった。

特にヴァレフール主流派(ワトホート派)は、国内の聖印教会派を内部に抱え込んでいることもあり、彼等とはほぼ公然の友好関係にある(これに対して、反主流派は聖印教会に反発する人々が多いが、その勢力が東部に集中しているため、直接的な衝突には至っていない)。一方、ヴァレフールのもう一つの友好国であるグリースは、旧トランガーヌ子爵傘下の反聖印教会派を吸収していることもあり、実質的な「旧トランガーヌ領の後継者」の座を巡って、神聖トランガーヌとは激しい戦争状態にある。

そして、神聖トランガーヌにとっての最大の仇敵であるアントリアとは、両陣営の国境線上に位置するクラカラインにおいて巨大な魔境が出現したことで、実質的に休戦状態となっている。神聖トランガーヌ側にとっては、旧領奪還のために一刻も早くこの地を浄化すべしという声がある一方で、東部に出現したグリースという「想定外の敵」相手に思わぬ苦戦を強いられていることもあり、あえてクラカラインの魔境を放置して、今は対グリース戦に専念する方が適切、というのが現在の首脳陣の見解のようである。

そしてアントリア側も、絶対的指導者であるダン・ディオードの不在という状況、および国内における聖印教徒への配慮という観点から、今のところは再侵攻の計画は進んでいない。彼等としては、グリースに神聖トランガーヌを討伐させた上で、然る後に疲弊したグリースを屈服させるつもりなのではないか、とも言われているが、アントリア子爵代行を務めるマーシャル・ジェミナイの深謀が何処に向かっているのかは、未だ不明である。

そんな神聖トランガーヌの君主達の中には、「昔からヘンリー・ペンブローク(および旧トランガーヌ子爵家)に仕えてきた忠義の士」と「世界各地から聖印教会の旗の下に集まった敬虔な信者」が混在している。そして、現在の神聖トランガーヌの中心に位置する湖岸都市タレイアを治めるジニュアール・リーオ(下図)は、前者の典型例の一人である。彼は、ヘンリーが聖印を奪われて失踪した後、一度はアントリアに降ったものの、ヘンリー帰還の報を聞いて、北東の隣村エフロシューネの盟友マーグ・ヴァーゴと共に、再びトランガーヌの旗の下へと帰還した。

だが、この「二度目の裏切り」の結果、彼は更なる「苦渋の決断」を迫られることになる。そして、そのことがルーク達の旅に、大きな影響を与えることになるのであった。

タレイア領主ジニュアールの館に昔から仕えている使用人の一人に、ダーイッシュという男がいる。十年近く前から、彼の館の「庭師」を務めている人物であり、豊かな口髭とどこか厭世的な雰囲気から、実年齢よりも年上に見えるが、まだ20代前半の若者である。

そんな彼の元に、一人の青年(下図)が訪ねてきた。庭の装飾品に仕えそうな、手製の木工細工を売りたいと言って近付いてきたその人物を見た瞬間、ダーイッシュは驚愕の声を上げる。

「レピア! お前、無事だったのか!?」

彼の名はレピア・S・エトワール。かつて、ダーイッシュと共にジニュアールに仕えていた青年である。飄々とした雰囲気で、見た目はダーイッシュよりも若そうに見えるが、実は彼よりも年上の29歳であった。

「いや、まぁ、無事も何も、僕は『普通の人』だしね。『あいつら』に追われる理由はないさ。君の方は仕事は出来てる?」

淡々とそう嘯くレピアであるが、実は彼は、神聖トランガーヌから「指名手配」されている。それは、彼が「普通の人」であろうと無かろうと関係ない、彼の「出自」故の事情である。

「あぁ。館の人間は何人か入れ替わったが、ジニュアール様はそのままだし、特に俺の仕事自体は変わってないさ」

「ジニュアール様がそのままってのは、『性格』も?」

「どういうことだ?」

「いや、『僕のかわいいお姉さん』がどうしているのか、知りたくてね」

レピアには「年下の義姉」がいる。それは、ジニュアールの契約魔法師であったガブリエラ・セコイア(下図)という女性である。彼女はアントリアの筆頭魔法師ローガン・セコイアの妹弟子の生命魔法師であり、旧トランガーヌ崩壊以前からジニュアールに仕えていた側近である。ジニュアールがアントリアに降った後も領主の座を維持出来たのは、彼女によるローガンへの口利きがあったからではないか、とも言われており、中には「彼女は最初からローガンと内通し、トランガーヌへの侵攻を裏で手引きしていたのではないか」と陰口を叩く者もいる。

そして、レピアもまたかつては、彼女と同じエーラムのセコイア家に養子として招かれた「魔法師の卵」であった。だが、魔法の力に目覚めたのが遅かったせいか(そのため、入門が年下のガブリエラよりも後となり、型式的には彼のほうが「義弟」扱いとなる)、あるいは本人の資質の問題か、その成績は伸び悩み、卒業試験に合格出来ないまま放校となり、魔法に関する知識は全て消されてしまった。

そんな彼を不憫に思った「義姉」のガブリエラは、彼を自身の秘書官として雇うことにした。エーラム時代から、ガブリエラに対して「ただの姉弟子」以上の特別な感情を抱いていたレピアにとっては、願ってもない職場であった。だが、そんな彼が、公務でアントリアの首都スウォンジフォートへと出張している最中に、神聖トランガーヌ軍による逆侵攻が勃発したのである。

「彼女は聖印教会の侵攻以来、行方不明だ」

ダーイッシュは静かにそう答える。神聖トランガーヌ(聖印教会)は魔法師を敵視している以上、ジニュアールがその旗の下に集うためには、契約魔法視であるガブリエラとの関係を切らなければならない。そして実際、ジニュアールはガブリエラ(およびエーラム)との契約破棄を宣言し、それと同時に彼女は失踪した、というのが、今のところの「公式見解」である(それ故に、聖印教会はガブリエラおよび彼女と極めて親しい関係にあったレピアを「指名手配」している)。

「それは知ってるよ。『そうしなきゃいけない理由』も分かる。でも、あの温厚な領主様が、ウチの姉を見捨てるなんて、あまり嬉しいコトじゃないからさ。匿ってくれてるなら嬉しいけど……、それとも、見捨てちゃった?」

レピアは淡々とそう問いかけるが、その言葉の裏で激しい激情が高ぶっていることは、ダーイッシュにも容易に想像がついた。

「……それを聞いて、お前はどうするつもりだ?」

「もし、見捨てられたのなら、『行動』を起こすしかないかな。と言っても、僕に出来ることなんて限られてるけど」

「今、お前は、誰かのために動いている訳ではないのか? いや、言い方が違うな。はっきり聞こう。今、お前はアントリアとどういう関係にある?」

実は、レピアがここにいるのは、元兄弟子にあたるアントリアの筆頭魔法師ローガンの助言があったからである。時空魔法にも精通したローガンの「予言」によれば、どうやらガブリエラはまだタレイアのどこかにいるらしい。しかし、このまま放置しておくと危険な状態に陥るというのが、彼の見解である。実利主義者のローガンは、義妹のガブリエラに対してこれといって特別な感情は無い。だが、「裏切り者(ジニュアール)」の契約魔法師が契約を解除されたならば、戦力としても情報源としても、この機会にその身柄を確保しておくのは得策であるという判断から、彼女の身を案じる義弟のレピアにこの情報を伝えたのである(この情報を伝えれば、きっと彼は自分で勝手に彼女を助けに行くだろう、と想定していた)。

「関係がないと言えば嘘になるけど、誰かの命令を聞いている訳ではないよ。僕に価値を与えてくれたのは『かわいいお姉さん』だけだからね。もし、僕がアントリアに味方するとしたら、それは……、『君達』が姉さんに対してやったこと次第だね」

特に声色を変えることなく、レピアはそう答える。一方、そんな彼の言い分に対して、ダーイッシュは時折、表情を曇らせていたことに、レピアは気付いていた。どうやら、レピアが「かわいい姉さん」と言う度に、ダーイッシュがどこか不機嫌な様子になっているようである。だが、それが果たして何を意味しているのか、この時点では確証を持てずにいた。

「そうか。そういうことなら、もしかしたら領主様は何か知っているかもしれん。俺から領主様にとりなして、話を聞く機会を作ってやろうか?」

「聖印教会のまともな騎士様が、魔法師とつるんでる奴と会うのは、公にしていい話じゃないよね? その辺はどうにかなるの?」

「もちろん、公式に会わせる訳にはいかない。お前の作ってきた、その木工細工を購入するかどうかの判断を仰ぐ、という名目でどうだ?」

この時、レピアは自分の周囲に誰かが潜んでいる可能性を考慮して周囲を見渡した。だが、今のところ、彼以外の人の気配は感じない。どうやら、この会話を誰かに聞かれている可能性は低そうである。

「君って、熱心な信徒だったっけ?」

「いや? 別に俺は教会にもエーラムにも特に思い入れも恨みもない」

「そうか。じゃあ、こんなものを使っていると言えば、分かってもらえるかな?」

そう言うと、彼は自身の手元に突然「奇妙な形状の短刀」を現出させ、その次の瞬間、それを一瞬にして消し去る。端から見れば、それはまるで一瞬の魔法か手品のような出来事であった。

「お、お前、まさか、実は『力』を隠していたのか?」

ダーイッシュはそう言いながら、驚愕の表情を浮かべる。レピアが元魔法師見習いだということは知っていたが、彼は魔法を習得出来ずに終わった「落第生」だと聞かされていた。しかし、今の彼の動作は、明らかに「普通の人」に出来ることではない。

「んー、誤解する人は多いよね。こういう力を見せたらさ。そういう大層な力だったら、『親愛なる姉さん』なんて言わずに、もっといい関係になれていたかもしれないんだけど」

レピアは思わせぶりにそう語る。実は、この能力は魔法ではない。彼が現出させた短刀の正体は、異界(地球)に存在する「コンバットナイフ」と呼ばれる投影装備である。そして、それを自在に現出させるその力の源は、彼の身体に刻まれた混沌の烙印、すなわち「邪紋」であった。

そう、今の彼は魔法師ではなく、邪紋使いなのである。と言っても、その力をダーイッシュ達に隠していた訳ではない。彼がこの力に目覚めたのはほんの数週間前、行方不明となったガブリエラを助けるための「力」を欲していた時、東方から飛来した謎の「珠」を体内に受け入れたことが原因であった。その「珠」の正体は分からない。だが、エーラム時代に学んでいた「混沌に関する最低限の知識」は消されずに彼の脳裏に残っていたため、自分自身の身体に目覚めた謎の紋様が「邪紋」であることはすぐに理解出来た(もっとも、その邪紋の中心部にある謎の「文字のような何か」の正体までは分からなかったのであるが)。

一方、ダーイッシュはこの「力」が、魔法なのか邪紋なのかも理解は出来ていない。ただ、少なくとも今のレピアが「普通の人」ではないことを確信した彼は、ある一つの「決意」を固めた上で、静かにレピアに提案する。

「そういうことなら、今日の夕刻にでも、俺の自宅に来てくれ。そこに領主様をお招きすることにしよう」

ダーイッシュは「住み込み」の庭師であり、彼の自宅は領主の館の敷地内の「離れ家」である。そこは小さな木造小屋で、領主がいつ出入りしても不自然のない、それでいて比較的機密性の高い空間であった。

「うん、助かるよ。あぁ、そうだ、ダーイッシュ」

「ん? なんだ?」

「入れ込みすぎても何だけど、居る場所が違う人のことをあまり考えない方がいいかもしれない。僕だって、別にあの人を妻にしたいと思っている訳じゃない。僕にはそれは出来ないからね」

レピアは「何かをどこかに忘れてきたような表情」を浮かべながらそう語り、そのままひとまずダーイッシュの元を去っていく。その発言が何を意味しているのか理解出来ないダーイッシュではあったが、それが何を意図した言葉であろうと、彼の中では一つの「決意」が既にはっきりと固まっていた。

1.2. 厄介な方角

さて、ここで時を数日ほど遡る。ティスホーンの武術大会が終了した翌日、寝たきり状態が続いていたマライアが、ようやく目を覚ました。

「マライアさん、よかった。今度こそ目が覚めたんだね。大丈夫? まだ身体の中に変なおばさんがいる感覚とか、ない?」

ずっと近くで看病していたロディにそう言われたマライアは、一瞬、少し困惑した表情を浮かべながらも、笑顔で答える。

「大丈夫よ。前よりはちょっと気力が落ちてるかもしれないけど」

そう言われたロディは、ひとまず自分が作ったシチューを彼女に振舞いつつ、彼女がそれを食べている間に、ルーク達を連れてきた。

「マライア、身体はもう大丈夫なのか?」

「えぇ。正直、病気が完治した時に比べたら、少し『力』が抜けたような気はするけど、多分、これが普通というか、『本来の私の力』なのよね」

ロディのシチューを口にしながら、ルークに対してマライアはそう答える。あの「カード」の力が、通常の人間に制御しきれない力であることはマリアから散々聞かされていただけに、今更、その力に未練はなかった。

「そうか、なら良かったんだが、まぁ、身体には気を付けて。旅の疲れもたまっているだろうから」

「ありがとう。で、大会の結果はどうなったの?」

マライアにそう問われたルークは、一瞬、どう返答して良いか迷った表情を浮かべる。すると、珍しくキヨが自分から口を開いた。

「あれから色々あって……」

「暁の牙」との準決勝の「不本意な決着」と、もう一つの準決勝で起きた「想定外の事態」について彼女が一通り説明すると、改めてルークが結論を伝えた。

「……ということで、正式な優勝、という訳ではないが、私達が『暫定王者』として、五頭を貰い受けることになった」

ルークとしては、三回戦以降は自分が何もしないまま決着してしまったので、どこか釈然としない気持ちではあったが、マライアは素直にその結果を喜ぶ。

「ともかく、いい馬が貰えたのなら良かったわ」

マライア自身はそこまで名馬に固執していた訳ではないが、これから先、その五馬がいれば、移動においても戦時においても、大きな手助けになることは間違いない。一方、その名馬達に強い執着心を抱いていたエルバは、そんなマライアの素直な感想に同意しつつも、やや訝しげな表情を浮かべる。

「今度こそ、『本当のあんた』なんだよな?」

ここ数日、「色々なマライア」を見てきたエルバとしては、まだ少し困惑した心境ではあるものの、ひとまず自分の左手の「信」の邪紋をマライアに見せた上で、改めて自己紹介する。

「で、そういうことで、私も一緒について行くことにしたんだけど、次はどこに行けばいいのかな?」

エルバにそう問われたマライアは、久しぶりに全神経を集中させて、「シリウスの気配」の存在を探る。すると、彼女はおおむろに「北西」の方角を指差した。

「おいおい、『そっち』は、ちょっと厄介じゃないか?」

ラスティが思わずそう口にする。このティスホーンから見て北西の方角に位置しているのは、聖印教会が支配する「神聖トランガーヌ枢機卿領」である。

「俺達があの国に入って、正体がバレたら、即『おたずね者』だぞ。一応、俺達の邪紋の位置なら、隠そうと思えば隠せるが、もしかしたら、俺達みたいに『混沌の匂い』を嗅ぎ分けられる能力の持ち主が、聖印教会の連中の中にもいないとは限らないしな」

更に言えば、そもそもそれ以前の問題として、現在「睨み合い」が続いているティスホーン・アレクトー間の戦場の検問をどうやって超えるか、という問題もある。もう一つの入国経路として、「聖地フォーカスライト」から入るという手もあるが、かの地には「混沌」を拒絶する強力な結界が張られており、投影体や邪紋使いは、領内に入ることすら出来ない。ルークとマライアの二人だけであれば(マライアが魔法師であることさえ隠せば)通過出来るだろうが、「五人目の邪紋使い」を領内で見つけたとして、その者を連れて出国する際にどうするか、という問題が発生する。

皆が困った表情を浮かべていると、少し逡巡しながら、ロディが手を挙げた。

「一つ、心当たりが、無くもない……」

実はロディは、皆が大会に出場している頃、マライアの看病を手伝いながら、街の中の情勢について色々と調べていた。どうやら彼が仕入れた情報によると、ティスホーン(グリース)とアレクトー(神聖トランガーヌ)の間では戦争状態が継続しているとはいえ、物流の動きが完全に止まった訳ではなく、一部の商人は、両陣営の国境を越えて行き来しているらしい。つまり、数は少ないが、両国において通商の許可を得ている者達もいる、ということである。

「実は、僕の実家の遠縁にあたる人を、一人見つけたんだ」

今までロディはルーク達には黙っていたが、実は彼の実家は裕福な商家である。そんな彼の実家と遠縁で、昔から付き合いのある行商人の一人であるアストリッド・ユーノ(下図)が、今、このティスホーンに滞在しているという情報を、ロディは手に入れていた。

彼女が神聖トランガーヌでの通商権を持っているかどうかは分からないが、ロディ自身も彼女と面識があるため、彼女に頼めば、もしかしたら彼女の隊商に同行させてもらえるかもしれない、と考えたのである。

「なるほど、隊商に『護衛』という名目で潜り込ませてもらう、ということか」

ルークが納得した表情でそう呟くと、ロディは静かに頷く。ロディの本音としては、今更、実家の人脈に頼りたくはなかったが、それ以上に(今回の武術大会では年齢制限故に貢献出来なかったからこそ)「この機会に皆の役に立ちたい」という気持ちの方が強かった。

そして、今のところ他に有効な手段が思いつかないルーク達も、ひとまず彼の提案を受け入れて、彼と共にアストリッド達が滞在していると言われる宿屋へと向かうことになった。

1.3. 旅商人と偽装夫婦

「そういうことなら、ロディくんの実家はウチのお得意さんだし、協力はしたいんだけど……」

ロディに紹介される形で、ルーク達から「人探しのために神聖トランガーヌに入国したい」という話を聞いた行商人アストリッドは、残念そうな顔を浮かべながら答えた。

「私達、聖印教会とは仲が悪いのよ」

彼女はもともと(聖印協会の宿敵である)エーラムとの接点が深い上に、最近はグリースの首都ラキシスをブレトランドでの拠点にしているので、彼等から見ればまさに「不倶戴天の敵」である。連合・同盟の垣根を越えた幅広い商業網を持つ彼女であったが、聖印教会の影響力が強い神聖トランガーヌ枢機卿領だけは、範疇外であった。

「でも、私の知り合いで一人、聖印教会にツテのある商人がいるわ。ちょうど彼は今、これからアレクトーに行くと言っていた筈」

彼女はそう言って、ルーク達にその商人を紹介する。ちょうど同じ宿屋に宿泊していたその男の名は、ルーネル・ニーブロ。彼はこのブレトランドにおける数少ない「神聖トランガーヌとの間で交易可能な商人」であるという。

自身の直感を信じて先行投資や危険な商談にも手を出すことがあるアストリッドとは対照的に、地道で堅実な商売に定評のあるルーネルは、当初はこの「護衛という名の潜入作戦」に対して、あまり乗り気ではなかったが、マライアやキヨが必死で説得した結果、どうにか承諾する。

「分かった。アストリッド殿には今までに様々な借りもあるし、そこまで言うのであれば協力してもいい。だが、さすがに人数が多すぎる。そこまで急に護衛の数が増えるのは、不自然に思われる可能性が高い。ましてや、邪紋使いを同行させるのは、さすがに同意出来ない。そのことが発覚したら、我々も通商権どころか、下手したら命も危うくなる」

もっともな反応である。君主のルークはともかく、邪紋使いの四人に関しては、もし万が一、国境の検問で身体検査などを要求された際には、隠しようがない。

ちなみに、ルーネルの隊商は、アレクトーからタレイアを経由して首都ダーンダルクへと渡り、最終的には商業都市ユーパンドラから、海路でアントリア北部の港町クラトーマへと向かう予定だという(下図)。そのことを踏まえた上で、アストリッドはルーク達にこう提案した。

「じゃあ、そこの邪紋使いの四人は、私達と一緒に陸路でクラトーマに行って、そこで合流する、というのはどう? どちらにしても私達もそっちに行くつもりだったし。私達も、護衛が増えるのはありがたいし」

現在、アントリアとグリースは(微妙な国際関係ながらも)交戦状態ではないので、アトロポス・カレ経由で北上して陸路でアントリアに入国するならば、検問もそれほど厳しくはない。ましてや、隊商が護衛のために邪紋使いを雇うことに対して、特に文句を言われる理由もない。

この提案に対してルークがやや逡巡していると、今度はフリックが口を開いた。

「確かに、私等が聖印教会領に入るのは迷惑をかけるだろうから、後から合流という形でも私は構わない。ただ、キヨさんはどうする?」

投影体であるキヨは、本質的には邪紋使い以上に聖印教会(特に過激派の日輪宣教団)にとっては「排除すべき存在」である。ただ、聖印教会の信者達の大半は混沌に関する知識が欠けているため、キヨのような「見た目は通常の人間と大差ない姿」を見て、それがすぐに「投影体」だと分かる可能性は低い。更に万全を期すなら、「刀」状態になってしまえば、彼女がオルガノンだと見破れる者はまずいないだろう。仮に「投影装備」だと見抜かれてしまったとしても、「そうとは知らずに使っていた」と言えば、(少なくとも邪紋使いを同行させるよりは)見逃してもらえる可能性もある。

「あと、そこの魔法師さんは身分を隠すなら同行してもいいけど、その帽子は外してくれ。さすがに、それは『私は魔法師です』と言ってるようなものだ」

ルーネルはマライアにそう告げる。彼女はもともと軽装戦士のような鎧を着込んでいるため、タクトを隠して、トレードマークの「黒の尖り帽子」を外せば、誰も彼女が魔法師だとは気付かないだろう。故に、その要求の正当性はマライアにも十分に理解出来たのだが、彼女としてはこの帽子を外したくない理由があった。というのも、実は彼女には「後頭部の毛髪が薄い」というコンプレックスがあり、今までずっと帽子をかぶり続けてきたのは、それを隠すためだったのである。

とはいえ、そんなコトを言っていられる状態でもなかったので、ひとまず隊商の在庫にあった装飾品の中から、頭部全体を覆うような装飾品のヴェールを借りることで頭皮をごまかした上で、武術大会の時と同様に「キヨ」を腰に差すことで「奇妙な風貌の女剣士」のフリをする、という方針で納得した。

「とりあえず、あの国では聖印を持つ人々に対しては無条件で一定の敬意を抱かれるので、あんたはそこの弓使いの騎士様の侍従、ということにしておけばいいかな。あるいは『奥さん』でもいいんだけど」

「じゃあ、『奥さん』で」

ルーネルからの提案に対して、なぜかマライアは即座にそう答えた。別に、今の彼女の中でルークに対して「そういう感情」がある訳ではないが、なんとなく、そちらの方が面白そうと考えたようである。

「そういう訳で、その方針でいきましょう、あなた♪」

「あ、あぁ、うん、そうだな……」

なぜか妙に乗り気のマライアに対して、ルークは少し戸惑いながら答える。こうして「新婚のぎこちない夫婦」のような雰囲気を漂わせながら、彼等(二人と一振り)はルーネルの隊商に「護衛」の名目で加わることになり、アストリッドの隊商と同行することになったラスティ、フリック、ロディ、エルバの四人とは、クラトーマでの再会を約束した上で、ひとまず別れて行動することになった。

ちなみに、五頭の馬に関しては、ルークがガウェイン、(キヨを持った)マライアがパーシヴァル、エルバがモルドレッド、ラスティがトリスタン、フリックがランスロットの騎手となり、ロディがランスロットに同乗することになった。今後の状況次第でまた乗り手が変わる可能性もあるが、これがひとまず現状における理想的な編成であると彼等は判断したようである。

そして、ルーク達はルーネル商隊の一員として、国境の検問を無事に突破し、最前線の村であるアレクトーを経由して、タレイアの街へと足を踏み入れることになるのであった。

1.4. 庭師の真意

こうしてルーク達がタレイアの街に入った頃、レピアは約束通り、館の敷地内にあるダーイッシュの家を訪れていた。しかし、その中には領主ジニュアールの姿はなく、ダーイッシュの他にいたのは、武装した衛兵が数名。しかも、明らかに見覚えのない顔ぶれだったので、どうやら「現体制」になってからこの地に派遣された「新参者」のようである(もっとも、彼は「姉」以外の人物にはあまり関心を持たなかったので、仮に古参兵だとしても、識別は出来なかっただろうが)。

彼等は、レピアが部屋の中に入って来るなり、彼を取り囲むように回り込み、そして剣を構えた。

「なんだか、物々しいね。ただの一般人に対して、この対応はどうかと思うよ?」

明らかに自分が歓迎されていないことは認識しながらも、ひとまずレピアはダーイッシュに対して穏便な口調でそう語りかける。だが、ダーイッシュの方は、そんな彼から目を逸らしながら、深刻な表情で答える。

「すまんな。お前のことは嫌いではなかったんだが、お前が『あの女』を探そうとしているのであれば、このまま黙っておく訳にはいかん」

どうやら、ダーイッシュの中では(少なくとも今の)ガブリエラは、あまり好ましい人物として映っていないらしい。

「困ったなぁ。領主様にも話は通してあるんだよね、これ?」

「悪いが、もう『あの女の縁者』をジニュアール様に近付ける訳にはいかない」

レピアの問いに対して、はっきりとは答えなかったダーイッシュだが、おそらくこの口振りからして、彼の独断なのであろうことは予想出来る。

「でも、会わなきゃまずいんだよね。探してる人もいるし」

そう言いながら、レピアは再びコンバットナイフを現出させて構えつつ、鋭い視線をダーイッシュに向ける。

「何人殺すまでは許してくれる? それとも、一人も殺さずに逃げた方が安全かな?」

相変わらず口調は淡々としているが、その言葉がただのハッタリではないことは、ダーイッシュも、周囲の兵達も感じ取っていた。彼が邪紋使いであることは、この場にいる誰も気付いていないが、それでも「只者ではない」という空気は醸し出している。

「むしろ俺は、昔馴染みのお前を殺したくはないんだけどな」

「じゃあ、このまま見逃してくれるのかな?」

「残念だが、この兵達は俺の部下でも何でもない。俺はただの庭師だし、むしろ立場としては俺の方が下だ。だから、俺が見逃してくれと言ったところで、彼等は聞いてくれんだろう。もっとも、お前が全力で逃げた結果、彼等が捕らえられなかったとしても、俺の知ったことではない。それは、彼等の責任だからな」

正真正銘「ただの庭師」にすぎないダーイッシュとしては、「お尋ね者」のレピアの存在を知らせた時点で、自分の役割は終わりである。あとは、出来ればレピアが誰も殺さずにこの場から逃げ去ってくれることを願っているということは、レピアにも感じ取れた。一方、レピアとしては、自分の存在を知られた以上、ここで全員殺してしまった方が安全なのだが、そのために騒ぎを大きくして館の人々を混乱させるのは適切ではないし、ここで「武器」を無駄遣いしたくないという考えもある(彼は、多くの武器を「消費」する戦法の使い手であった)。

「仕方ないね。じゃあ、バイバイ」

レピアはそう言うと、一瞬にして兵達の包囲をすり抜け、自分が入って来た扉から外に出る。そのあまりの素早い動きに、その場にいる者は誰も反応出来なかったが、扉が開いたことに気付いた兵達は、すぐに外に出て、四方八方に走り回る。

「クセ者だ! 屋敷の外に逃がすな!」

そう叫ぶ彼等であったが、既にレピアの姿は彼等の視界から完全に消えていた。レピアの邪紋の特性は「影(シャドウ)」。つまり、彼は隠密活動に特化された能力の持ち主なのである。並の兵士の眼力では、彼を見つけることなど出来る筈がない。彼が神聖トランガーヌ領内で「お尋ね者」になっているにもかかわらず、あっさりとタレイアまで侵入することが出来たのは、この能力に寄るところが大きい。

(無事に逃げ延びてくれ。そして、もう二度とこの街には現れないでくれ)

ダーイッシュは心の中でそう呟く。実際のところ、彼はレピア個人に対しては恨みも嫌悪感もなく、むしろ親近感すら抱いていた。それはおそらく、ダーイッシュもまた「『姉』に対して特別な想いを抱く」という意味で、レピアと似た感性の持ち主だったからであろう。

かつてダーイッシュには、心から敬愛していた実姉がいた。レピアがガブリエラに招かれてタレイアに来た時には既に彼女は病没していたため、レピアはその事実を知らなかったが、ダーイッシュの姉は、この街の領主ジニュアールの妻であった。ダーイッシュは、心から姉を敬愛していたからこそ、姉が愛したジニュアールに対しても、義理の兄として深い敬意を抱いている。そして姉が亡くなった後も、ジニュアールには、ずっと姉のことを忘れないでいてほしいと願っている。

そんなダーイッシュにとって、ガブリエラという「若く美しい女性」が契約魔法師としてジニュアールの傍らにいることは、あまり心地良いものではなかった。だからこそ、彼女が行方不明となったことに、ダーイッシュは内心喜んでいたのである。それ故に、彼女のことを探しているレピアとジニュアールを接触させることは避けたい、というのが彼の本音であった。

(全てが俺の杞憂ならいいんだけどな……)

ダーイッシュの目には、行方不明になる以前のガブリエラとジニュアールの間には、「契約」以上の関係が芽生えつつあるように見えていた。とはいえ、果たしてそれが「どこまでの関係」なのかは彼にも分からない。亡き姉を思うあまり、神経過敏になっているだけなのかもしれない。だが、亡き姉が心からジニュアールを愛していたことを知っていたからこそ、せめて姉の代わりに、彼の周囲に「悪い虫」が寄り付く可能性を少しでも減らしたい、と考えていた。今の彼には、それだけが唯一の「亡き姉のために自分が出来ること」のように思えていたのである。

1.5. 同門の騎士

こうして、タレイアの領主の館が混乱していた頃、ルーネル商隊の一員としてこの街に足を踏み入れていたルーク達は、ルーネルからは「もしあなた方が騒ぎを起こした場合、我々は『知らぬ存ぜぬ』を貫く」と釘を刺された上で、マライアの「感覚」を頼りに、(馬に乗った状態では目立つので、馬は商隊に預けた上で)街の中を歩き回っていた。マライアの感覚が間違っていなければ、おそらく「五人目」はこの街にいる。ルーネル達はこの街に二日間滞在する予定らしいので、それまでに何としても捜し出さなければならない。

タレイアは、同じ湖岸都市であるケイと並ぶ美景の街として有名であるが、この二年弱の間に二度も(領主を替えぬまま)「掲げる旗」を挿げ替えたこともあり、街の雰囲気はどこか混乱した様子にも見えた。本来は計画的に設計されたと思われる街並みの中に、所々、その調和を乱すような形で築かれた新築の建造物が挿入されている。おそらくは、アントリア統治下、あるいは聖印教会統治下に置かれた段階で、急遽築かれた何らかの施設なのであろう。

そんな微妙に違和感が漂う街並みの中で、マライアが「五人目の犬士」の気配を感じ取ったのは、街の中心部に位置する領主ジニュアールの館の方角だった。そして、まさにその方角から、何やら激しい喧騒が聞こえてくる。

「あの館の方から、シリウスの力を感じるわ、あなた」

「夫婦」設定を忠実に守りつつ、マライアは寄り添う「夫」にそう伝える。

「何やら騒がしいようだな」

「まさかとは思うけど、この騒ぎを起こしてるのが、私達が探している人なのかしら。もしそうだとしたら……、大丈夫かしらね?」

「とにかく、向かうしかないだろう」

そう言って、彼等は館の方に向かって走り出す。一応、万が一の時はキヨの力を借りる必要もあると考えたルークは、途中で路地裏に入り、周囲に誰もいないことを確認した上で、キヨを「出現」させた。キヨの着ている「異世界の装束」は人目を引くという難点はあるが、公衆の面前で「変身」するくらいなら、まだ事前に具現化させておいた方が無難、という判断である。

そして彼等が館の入り口に辿り着いた時、彼等とほぼ同時に、反対側から館に向かって走ってくる、一匹の大型犬と、その手綱を持った一人の騎士(下図)の姿が目に入った。この時、ルークはその騎士が「自分の知っている人物」であることに気付いた。それと同時に、その騎士もまた同じことに気付き、驚いた声を上げる。

「お前、ルークか!?」

「フランクさん、ですか?」

彼の名はフランク・シュペルター。ヴァレフールの七男爵の一人であるイアン・シュペルターの実弟であり、かつてルークと共にハンス・オーロフの下で弓術を学んでいた人物である。歳は24。ルークよりも3歳年上であり、家柄という意味でも「やや格上」の存在である。

「館で騒ぎがあったという話を聞いて戻ってきたんだが……、なぜお前がここにいる?」

ルークの立場にしてみれば「あなたの方こそ」と言いたかっただろうが、「戻ってきた」という言い方から察するに、どうやら現在の彼はこの街の領主の下で宮仕えしている身らしい、ということは想像出来たので、ひとまずここは素直に答える。

「私は今、この街で人探しをしていて、たまたま館の方で騒ぎが起きていることを聞きつけ、駆け付けた次第です」

「そうか。で、そちらの御婦人達は?」

そう問われたマライアが、胸を張って答える。

「ルークさんの妻です」

「お、おう、そうだったのか。で、では、その、そちらの美しい黒髪の女性は……?」

どこか動揺した様子のフランクはそう問いかけるが、キヨは自分のことを言われているとは気付かないまま、フランクが連れている犬に向かって、おもむろに話しかけていた。

「……まさおくん?」

その犬の首に巻かれた赤いスカーフには、地球の文字でそう書かれていた。そして、キヨの記憶が間違っていなければ、この犬は、彼女の持ち主であった鴻崎翔が、地球時代に好んで見ていた

テレビ番組

に出演していた「旅犬(初代)」である。犬種はラブラドール・レトリバー。高度な知性を持つが故に、猟犬あるいは介助犬として、地球では重宝されている。おそらく、フランクも彼のことを「愛玩犬」というよりは、「仕事上のパートナー(警察犬?)」として連れているのであろう。

そして、おそらくこの世界に来て初めてその名を呼ばれた「まさおくん」は、喜んでキヨに向かって飛びかかり、そのままじゃれつく。どうやら、キヨの身体から(一度ヴェリア界を経由しているとはいえ)「自分が元いた世界」と同じ匂いを感じ取っているようである。それに対して満面の笑みで「まさおくん」の頭を撫でるキヨの傍らで、どこか呆気にとられた表情でその様子を見つめるフランクに対し、マライアがひとまず「説明」を試みる。

「私達二人だけでは危険なこともあると思って雇った、凄腕の剣士です」

「こんな美しい方が剣士だと? 確かに、剣のようなものを持っていらっしゃるようだが……」

明らかにキヨに対して「特別な感情」を抱いている表情を露骨に浮かべながら、フランクはルークに向かって問いかける。

「では、こちらの方は、お前の『妻』ではないんだな?」

「そうですね」

「確認しておくが、『愛人』でもないんだな?」

「違います!」

その返事を聞いて、フランクは一瞬安堵したような表情を浮かべた上で、ドギマギした視線をキヨに送ったものの、彼女は「まさおくん」に夢中で、全くそのことに気付いていない。そして次の瞬間、館の内側から「くせ者だ!」という声が聞こえてきたことで、彼はようやく「本来の目的」を思い出す。

「どうやら、侵入者がいるらしい。領主様をお守りするために、お前も協力してくれるな?」

「もちろんです!」

フランクに促されたルークは、そう言って頷いた上で、マライアとキヨを伴って、フランクと共に館の内部へと駆け込んで行く。そして、館の衛兵達があっさりとフランクを中へと通したので、彼が現在、この街の領主に仕えていることをルーク達は確信する。そしてその途上、フランクは時折何度もキヨに視線を向けていたが、キヨの瞳はフランクの傍らを走る「まさおくん」だけを見つめていたのであった。

その頃、館の主人であるジニュアールは、一人で執務室での雑務に集中していた。眼鏡をかけて淡々と机に向かうその風貌は、村の領主というよりも、一介の書生のようにも見える。そんな彼が、館の外が騒がしいことに気付き、警戒した面持ちで窓から外を眺めようとした時、彼の背後に突然、レピアが現れた。

「お、お前!? 今まで一体どこに!? それに、その力は……」

どうやらジニュアールには、この執務室にあっさりと忍び込んだレピアが、何らかの「特別な力」を用いていることまでは理解出来たようだが、さすがにその原理までは確認出来なかった。だが、レピアとしては、聞かれたことに一つ一つ悠長に答えるだけの時間はない。

「んー、まぁ、あなたが『昔のあなた』のままだったら、あなたを斬ったりはしない。聞きたいことだけ聞いたら、さっさといなくなった方がいいとは思ってるよ」

そう言って、本題を切り出そうとしたレピアであったが、その時、扉の外から誰かが近付いてくる音が聞こえた。

「事情はよく分からないが、とりあえず、隠れろ」

ジニュアールにそう言われたレピアは、やや意外そうな表情を浮かべながらも、素直にその身を隠す。この彼の言い分から、少なくとも彼には自分を捕まえる気はないらしい、ということは理解出来たので、この状況であえて彼の言うことに従わない道理はない。ひとまず、ジニュアールのすぐ傍らの陰にその身を潜ませる。

そして、その直後に執務室の扉が開いた。

「ジニュアール様、こちらに『クセ者』が来ませんでしたか?」

そう言って入ってきたのは、フランクである。扉の外にはルーク達も控えているのだが、まだこの時点では、ジニュアールの視点からは、その姿ははっきりとは見えなかった。

「大丈夫だ。特に誰も来ていない」

「……本当ですか?」

やや訝しげな表情を浮かべながら、フランクはそう念を押す。通常ならば、「クセ者」が入ってきたことを領主が部下に隠す筈がない。だが、それは「通常の主従関係」の話であり、この二人の場合は、やや特殊な事情を抱え込んでいた(しかし、この場にいる他の者達はそのことを知る筈もない)。

「ここで私が嘘をつく理由はない」

「……分かりました。では、今から他の場所を探します」

そう言って、フランクが踵を返して退室しようとした時、彼の陰に隠れていた「後ろの三人」の姿が、一瞬ながらもはっきりとジニュアールの目に映る。それは、明らかに「この街の衛兵」ではなかった。

「ところで、そこの三人は?」

ジニュアールはそう問いかけたが、その次の瞬間、三人のうちの一人が「自分の知っている女性」であることに気付く。

(なぜ彼女がここに……? 今この場にいるということは、まだフランクは、彼女が「投影体」だということに気付いていないのか?)

困惑しながらも心の中でそう呟きながら状況を仮整理しているジニュアールに対して、キヨもまた、ジニュアールが「自分の知っている人物」であることに気付く。

(この人は、たしかマージャ村で出会った……)

キヨが最初にこの世界に出現したのは、アントリア北部のマージャ村である。先日ティスホーンで出会った白狼騎士団のレイン・J・ウィンストンが「仮領主」を務めている村だが、ちょうどキヨがその地に出現した頃、ジニュアールはそのマージャに表敬訪問のために滞在していたのである。そんな中、なりゆきでキヨと遭遇したジニュアールは、まだこの世界に出現したばかりだった彼女に、「この世界の理(聖印、混沌、魔法、邪紋、投影体、etc.)」を教えた。その意味では、キヨにとってはこの世界における「最初の恩人」の一人である。

一方、そんな二人の過去の邂逅の事情など知る由もないルークは、ひとまず自分が「怪しい者」ではないことを証明するために、真っ先に口を開く。

「私は、偶然この街に立ち寄った旅の騎士です。フランクさんとは、同じ師の下で学んでいた関係です。今、この館にクセ者が入り込んでいると聞き、馳せ参じました。こちらは護衛の剣士。こちらは……」

「妻です」

なんとなく言いにくそうにしていたルークを遮って、得意気にマライアがそう言い切る。その説明を聞いて、まだ今ひとつ事態が飲み込めていない様子のジニュアールではあったが、少なくとも自分に害を成す気はない、ということは、ルーク達の雰囲気から察していた。

「ご助力、感謝する」

ジニュアールがそう告げると、改めてフランクは、ルーク達を連れて部屋の外に出ようとするが、この時、マライアは「ジニュアールの近辺」から「シリウスの力」を感じ取っていた。

(この人が犬士? でも、この人は君主の筈じゃ……?)

やや困惑した状態のまま、マライアはおもむろに口を開く。

「領主様と、少しお話がしたいのですが……」

そう言いながらマライアはちらりとルークに視線を向ける。その真意はルークには分からなかったが、マライアに何か考えがあることを察したルークは、静かに頷く。とはいえ、魔法師のマライアを一人ここに残しておくのも危険である。

「では、キヨさんはここに残って、マライアの護衛をお願いします」

そう言って、ルークはフランクと共に「侵入者」の捜索へと向かう。フランクは、当初は「まさおくん」も一緒に連れて行こうとしたが、彼もその場(キヨの近く)に残りたそうな表情を浮かべていたため、彼はその場に残しておくことにした。現状、彼が「犯人の匂い」を把握している訳でもないので、特に連れて行く必要もない。

フランクとしては、この「見ず知らずの美しい黒髪の女性」をこの場に残して行くことに(色々な意味で)不安はあったが、ひとまず、今は「自分の任務」と「彼女達の意思」を優先した上で、ルークと共に執務室の外の廊下を走り去って行くのであった。

2.2. 明かされる真実

そして、二人が去ったのを確認すると、それまでジニュアールの傍らで密かにその身を隠していたレピアが、おもむろに姿を現した。

「悪いけど、領主様と二人で話がしたいんだ。一旦、外に出てくれないかな、マライア。それと、そこの剣士さんも」

突然、名前を呼ばれたマライアは驚いたが、その姿には確かに見覚えがある。というのも、マライアと(レピアの義姉である)ガブリエラは、エーラム時代は同じ「正統(緑)の生命魔法科」に通う学友であり、ガブリエラを通じて何度かレピアとも面識があったのである。

そして、レピアの姿を見て、ようやく、彼の義姉のガブリエラがこの地の領主ジニュアールの契約魔法師だったことを思い出したマライアは、この瞬間、レピアの身体からはっきりと「シリウスの力」を感じ取った。どうやら、ジニュアールの近くに潜んでいたレピアの邪紋の力を、彼女は感じ取っていたらしい。

「私は、さっきまで領主様と話がしたいと思っていたんですけど……、『話をしたい人』が『あなた』に変わりました」

マライアに突然そう言われたレピアは、一瞬、不可解な表情を浮かべる。そもそも、なぜ彼女がここにいるのかも、自分に一体何らかの要件があるかも、今の彼には全く想像が出来ない。ありうるとしたら、共通の知人である義姉絡みの話のようにも思えるが、「目的」が同じかどうかも分からない以上、今はまず、ジニュアールから「真実」を聞き出すのが先である。その上で、彼女と情報共有するかどうかは、その後で判断すべきことであった。

「まぁ、それなら後で話は聞いてあげるから、とりあえず今は部屋を出てくれ」

「後で、ちゃんと聞いてくれるんですね?」

「うん。僕の首と胴体が繋がっていたらね」

不吉なことを言うレピアに、マライアが動揺した表情を浮かべる。一方、ジニュアールはやや困惑しながら、レピアに問いかける。

「そちらの金髪の御婦人は、知り合いなのか?」

「あぁ、知り合いだよ。細かい話を聞きたいなら、後で二人きりで話そうか。巻き込みたくはないしね」

「お前と同じ目的で来た訳じゃないんだな?」

「少なくとも、僕は彼女がここに来るとは何も聞いてない。とりあえず、早めに話を終わらせよう。僕が長くここにいたら、迷惑だろう?」

ひとまずその方針に同意したジニュアールは、言われた通りに、ひとまずマライアとキヨに部屋の外に出てもらうように要請し、二人もそれに同意する。ただし、さすがにこの状況を不審に思ったキヨは、扉の外から聞き耳を立て、中の様子を伺うことにした。

そして、そんな彼女の「聞き耳」の存在に気付かないまま、レピアはジニュアールに「本題」を切り出す。

「では、手早く済まそうか。とりあえず、『僕の親愛なる姉さん』をどこにやったか、あなたが知っているか聞きにきたんだ」

「その前に聞かせてくれ。お前は、彼女をどうしたい?」

「僕の役割は、彼女に従うことだよ」

「そうだな。お前が彼女に昔からなついていたのはよく知っている。だから、お前が心変わりしないことを信じて伝えておこう」

ジニュアールは、ここで少し間を空けて、レピアの目を真正面から直視しながら伝える。

「彼女は今、この街にいる。今のところは私が匿っている状態だ」

「そうか。随分とうまく隠し通せているんだね。まぁ、その言葉は信じてもいいよ」

「信じないなら、今ここで私の首を撥ねても構わないが、それではお前は永遠に真実にたどり着けないだろう」

「それは困るね」

「で、実は私も困っている。なんとか今まで隠し通してはきたんだが、それが難しい状態になりつつある。いや、正確に言うなら、もうしばらくすると、本格的に難しい状態になる、と言うべきか」

今ひとつ要領を得ない、というよりも、何が言いたいのかよく分からない言い回しだが、少なくともレピアには、ジニュアールが嘘をついているようには見えなかった。

「そこで、出来れば彼女を、どこか安全な所に連れて行きたいのだが、残念ながら、『私の一存で動かせる人間』は、今の私の周囲には非常に少ない。枢機卿様も、今その周りにいる人々も、当然、私のことは警戒しているだろうからな」

そのことは、レピアもある程度予想出来ていた。(ヘンリーの失踪後とはいえ)一度敵に降伏した過去を持つ人物だけに、聖印教会側としては、もう一度彼が裏切る可能性があると想定するのも当然の道理であろう。そして、先刻のフランクとの「微妙に距離感を感じる会話」から察するに、おそらく彼もまた「ジニュアールのお目付役」として教会側から派遣された人物なのであろう。実際、この館内からも、長年にわたってジニュアールに忠誠を誓ってきた者達の多くは彼の元から遠ざけられており、レピアがこの館内に仕えていた頃の人物のうち、今も残っているのは、ダーイッシュの他には、館の守備隊長、家政婦、料理長など、ごく数名のみである。

「そういうことなら協力してもいいよ。だから、居場所を教えてもらえないかな?」

「教えても構わないが、問題は、連れて行く先だ。おそらく、『今の彼女を安全に匿ってくれる場所』は一つしかない。そこまで彼女を連れて行くことが出来るかどうか……。今、彼女は『危険な旅』が出来る状態ではないのだが……、お前の仲間は、何人いる?」

「残念ながら、ここには誰もいないんだ」

「そうだろうな。だが、今、扉の外にいる二人のうち、『黒髪の女性』は私の知人だ。彼女は投影体なので、少なくとも彼女は、日輪宣教団の手の者ではない。その上で、なぜ彼女達がお前に用があるのかは分からないが、彼女達の目的次第では、協力してくれるかもしれない。そして、彼女達の協力があれば、状況は変わるかもしれない」

なぜジニュアールがそう言えるのか、この時点ではレピアには分からなかった。だからこそ、勿体ぶらずに、早く結論を教えてほしいというのが彼の本音である。

「そうか。じゃあ、とりあえず、何が問題なのかを教えてくれないか?」

「では、お前は真実を知ったとして、それがどんな真実であっても、彼女のために協力してくれると約束出来るか?」

「僕に価値を与えたのは『あの子』しかいなかったんだ。嫌う理由なんてある筈ないだろう」

先刻まで、ガブリエラのことを「姉さん」と呼んでいたレピアであるが、年下ということもあり、彼の本音の中では「あの子」という扱いらしい。その言い回しが少し気になったものの、ジニュアールは意を決して、彼に「真実」を伝える。

「そうか、ならば教えよう。彼女は今、私の『子』を身篭っている」

しばしの沈黙が走る。だが、レピアは落ち着いた口調で素直にその「真実」を受け入れた。

「……なるほど。それは確かに、動かしたら危ないね」

彼女が妊娠何ヶ月の状態なのかは分からないが、ジニュアールがそう心配しているということは、臨月とまではいかないまでも、万全の体調ではないのだろう。また、あくまでも俗説であるが、妊娠中に魔法を使うのは胎教に良くない、とも言われている。明確な統計的根拠はないらしいが、「混沌を操る」という行為である以上、その危険性も無いとは言い切れないだろう。

そして、出産してしまった場合、それはそれで、匿いにくくなるのも理解出来る。どのような場所に匿われているのかは分からないが、赤子の泣き声を消すのは難しいだろうし、育児のために必要な物品をジニュアールやその側近が購入しているのが発覚すれば、それだけで怪しむ者が現れるのも当然であろう。

だからこそ、出産前に彼女を国外に亡命させた方が得策なのだろうが、たとえ表面上、彼女が「ジニュアールとの絶縁」を宣言したとしても、彼女が「ジニュアールの子」を孕んでいる状態であることが発覚した場合、彼女とその子に「ジニュアールに対する人質」としての価値があることに気付く者も現れるだろう。その意味では、真っ向から敵対しているグリースへの亡命など論外であるし、現時点では比較的教会寄りの立場を示しているヴァレフールにしても、今後の政局次第でどうなるかは分からない。そして、彼女の義兄ローガンが筆頭魔法師を務めるアントリアに関しても、それは同じことである。

「ローガン殿の『身内』であるお前やガブリエラには悪いが、私はあの方のことは、人として信用出来ない」

「いや、まぁ、それは僕も信用していないから、別にいいよ」

実際のところ、ローガンが目的のためなら義妹をも切り捨てる人物であることは、レピアも分かっていた。だからこそ、彼の本音としては、そういった形で人質に取られるのが嫌ならば、素直にジニュアールも一緒にアントリアに亡命すればいいと思っていたのだが、この国に舞い戻ったヘンリーに再び忠誠を誓うと決めたジニュアールは、その選択肢だけは絶対に選べない。この「妻」と「主君」の板挟みで苦しむという感覚は、レピアには理解出来なかった。なぜならば、彼はそのどちらでもない「義姉」という存在に「自分の全て」を捧げているからである。自分の世界の中の優先順位の序列に「同率一位」が存在するということ自体、レピアにしてみれば「ありえない話」であった。

とはいえ、ジニュアールがこの地に留まり続ける意志を曲げない以上、ガブリエラの亡命先としては、グリースもヴァレフールもアントリアも危険だということは明白である。そして、本来ならば「中立機関」である筈のエーラムでさえも、「(エーラムと敵対する)聖印教会の騎士の子」を宿した状態のガブリエラが「契約解除」を理由に帰還したところで、彼女が実はジニュアールの密命を帯びて密偵として入り込んできたのではないか、と疑う可能性は十分にあり得る。

「だが、アントリアの中で一箇所だけ、ローガン殿の手が届かない場所がある」

ジニュアールがそう言うと、レピアはすぐに彼の真意に気付いた。

「確かに、レインの所だったら、手が届かないかもしれないね」

「その通り。あの村は、一種の治外法権的な土地だからな」

大工房同盟から派遣された白狼騎士団のレイン・J・ウィンストンが治めるマージャの村は、アントリア北部に位置する村ではあるが、白狼騎士団自体がアントリア子爵直属の部隊ではないため、アントリア子爵の契約魔法師であるローガンや、現在、アントリア子爵代行を務めるマーシャル・ジェミナイの権力が直接及ぶ範囲ではない。

そして、白狼騎士団の軍楽隊長でもあるレインは、よく言えば「懐の深い博愛主義者」、悪く言えば「究極的な楽天論者」であり、どんな立場の者であれ、自分を頼って亡命してくる者を拒絶するとは考え難い。少なくとも、彼女に会う人々全てにそう思わせるだけの「特殊な人徳」を彼女は持ち合わせていた。

「先程の黒髪の女性は、レイン殿の側近と親しかった筈。彼女が仲介してくれれば、話は通しやすい。あの方であれば、きっと受け入れてくれる」

「問題は、そこまで送る方法だね」

「そのために、そろそろ、あの二人の意思を確認したい」

「分かった。じゃあ、ひとまず僕は消えるよ。この騒ぎを収めるために、僕はもう一度、衛兵達の前に現れて、そのまま館の外に逃げる。その間に彼女達と話を進めておいて。詳しい話は、また今夜にでも彼女達と合流してから聞くから」

そう言って、レピアは窓から部屋の外へと去って行く。具体的な「合流」の場所も時間も確認せぬままであったが、その気になれば彼女達の足取りを自力で探ることくらい、「影」の邪紋使いである彼にとっては、お手の物であった。

2.3. 密約成立

こうして、レピアが退去した後、今度はマライアとキヨがジニュアールの部屋に呼ばれた。一応、この間に室内で語られていた話の内容はキヨが一通り聞き取った上で、彼女はその概要をマライアにも伝えていた。

「キヨ殿のことは私は知っているが、あなたもレイン殿の知り合いですか?」

ジニュアールはマライアにそう問いかける。実際のところ、彼女はティスホーンにおいてルーク達がレインと遭遇した時は病床にいたため、彼女とは直接の面識すらない。

「いえ、その方のことは存知ません。私は、ルークさんの妻で、マライアと申します」

ひとまずそう自己紹介してみたものの、ジニュアールにとっては、まずルーク自体が「得体の知れない存在」である。

「ルーク殿は、ヴァレフールの君主、ということでよろしいのか? そして、あなたとレピアとの関係は?」

一応、キヨが聞き耳していた話の内容から察するに、ジニュアール自身は(聖印教会に協力はしているものの)「魔法師嫌い」では無いと判断したマライアは、意を決して全ての素性を話した。自分が魔法師であること。ガブリエラとは学友だったこと。その関係でレピアとも面識があること。そして、自分が契約魔法師を務めていたラピスが混沌災害に陥り、そのラピスを救うために、先代領主の息子であるルークと旅をしていること。その上で、ラピス解放のためにはレピアの力が必要であり、彼の協力がなければ、ラピスだけでなく、ブレトランド全体が危険に陥る可能性もある、ということも、包み隠さずジニュアールに伝えた。

突然、想定外にスケールの大きな話を突きつけられたジニュアールはやや困惑した表情を浮かべるものの、「マライア・グランデ」という名の「美貌の後輩」がいたという話はガブリエラからも聞いたことがあり、レピアの知人であることも先刻のやりとりから明らかではあったので、ひとまず彼女の素性に関しては信用することにした。その上で、彼が気になるのは、その傍らに立つ「もう一人の女性」との関係である。

「キヨ殿は、どういう経緯でこの方と一緒にいるのですか?」

「私は……、この世界で『自分に出来ること』を探している途中で、マライアさん達に会って、今はその手助けをしたいと考えて、一緒に旅をしているところです」

彼女はそう言いつつ、悪いと思いながらも聞き耳をしていたことも、素直にジニュアールに伝えた。彼女としては、既にガブリエラのマージャへの亡命計画に協力する気になっていたため、話を早く進めるためにはその方が適切だと判断したようである。

「正直、私も『あなた方に聞かれても良い』と思って話をしていたので、それはそれで構いません。それにしても、よくここまで入ってこれましたな。魔法師や投影体の方々が」

「実は、ルーネルさんという方の隊商に『護衛』の名目で紛れ込ませてもらってまして……」

マライアがそう説明すると、ジニュアールは一瞬、眼鏡の奥の目を鋭く光らせる。

「では、そこに『身重の女性』を一人、紛れ込ませることは出来るだろうか?」

「それは……、聞いてみないと分かりませんが……」

「そうでしょうね。分かりました。そういうことなら、ルーネル殿には私から話をしてみましょう。私も彼等とは昔から面識があるので、頼めば話を聞いてくれるかもしれない」

しかも、都合が良いことに、彼等がこれから向かう先はアントリア北部のクラトーマである。レインの治めるマージャの村からは、歩いて数日程度の距離しかない。

「では、もしルーネル殿の協力が得られるなら、ガブリエラの亡命を、レピアと一緒に助けて頂けますか? その上で、レピアがあなた方に協力するかどうかについては、彼次第ということになりますが、私としては、止めるつもりは毛頭ありません」

出来れば、ジニュアールとしても、レピアに彼女達に協力するように命令したいところではあったが、現状ではレピアはジニュアールの部下ではないし、彼に命令出来る人物は実質ガブリエラしかいないことも分かっているため、これ以上の確約は出来なかった。

「分かりました。では、詳しい話はルークさんやレピアさんと合流してから、確認することにしましょう」

マライアは笑顔でそう答える。こうして、ガブリエラの亡命に関する「密約」が、ひとまずここに締結されることになったのである。

2.4. 騎士と犬とオルガノン

一方、その頃、侵入者を追っていたルークとフランクは、再び館の外に出たところで、これ見よがしに兵達の前に現れ、挑発するレピアの姿を発見する。二人共、彼の姿を見るのは初めてだが、その人間離れした動きから、彼がおそらく「邪紋使い」の類であろう、ということは予想出来た。しかし、彼等が弓を放とうとしたところで、レピアは再び姿を消してしまう。

「逃げられたか。すまんな、来てくれた早々、変なことに巻き込んでしまって」

「いえ、大丈夫です」

そんな会話をかわしつつ、二人はまだ「侵入者」が近くに潜んでいる可能性を警戒しながら、フランクは自分の今の立場をルークに説明する。もともと、彼の実家であるヴァレフールのシュペルター家は聖印教会と関係の深い一族ではあったのだが、その家の次男坊であった彼は、両親や他の兄弟達よりも強い信仰心の持ち主であり、それ故に、日輪宣教団による神聖トランガーヌ建国の報を聞いて、自ら出奔してこの国の首都ダーンダルクを支配する教団幹部の下に馳せ参じた結果、このタレイアの街に、教団からの駐在武官として派遣されることになったらしい。

「ところで、あの黒髪の御婦人、お名前は何と?」

「キヨさん、ですね」

「そうか、キヨ殿か。確認しておくが、あの方に御主人は?」

「いない、と把握しておりますが……」

正確に言えば、ルークは聞いたことがない。そもそも、オルガノンに「結婚」や「出産」が可能なのかということ自体、ルークは知らなかった。

「そうか、そうなんだな……。お前は、ヴァレフールで『いい嫁さん』を見つけたみたいだが、正直、こっちの国には『面倒臭い女』しかいなくてな……。もしよかったら、紹介してくれないか、俺のことを」

恋愛の機微には疎いルークでも、フランクの様子から、彼が「本気」でキヨに惹かれていることは感じ取れた。もともと彼は誠実で真面目な人柄であり、軽い気持ちでこんなことを言い出すとは考え難い。だが、問題は、おそらくフランクは彼女のことを「投影体」だとは気付いていない、ということである。そして、聖印教会の敬虔な信者である彼がその事実を知った場合、極めて「厄介な事態」を招きかねない。

「そ、そうですね……、今はまだ私達には彼女の力が必要ですので、目的の地に辿り着いて、全てが終わって、落ち着いたらその時にでも……」

「今のお前達の目的は何なんだ? 俺に協力できることであれば、手助けしたいんだが。まず、どこに行くつもりなんだ?」

「……父が領主を務める実家です」

「お前の実家は、確かオーキッドだったよな……。ふむ、まぁ、ともかく、まずは領主様の所に、一旦報告に行こう」

ルークは嘘は言っていない。フランクが勝手に勘違いしただけである。だが、ここでその誤りを訂正すると、それはそれで事態が更に混乱する展開が目に見えていたので、ひとまずここはそのまま黙って、彼の後について行くことにした。

*

「領主様、申し訳ございません、侵入者は取り逃がしました」

「まぁ、仕方がない。私も色々な者達に恨まれている身だからな。いつ刺客が来てもおかしくない」

執務室に戻って来るなり、深々と頭を下げて謝罪したフランクに対し、その侵入者を黙って見逃した張本人であるジニュアールは、淡々とそう答える。

一方、この部屋に残されていたフランクの愛犬は、一通り「密談」を終えたキヨに対して、寄りかかるようになついていた。

「すみません、ウチの『ジョン』がご迷惑をおかけしたようで」

そう言いながら、フランクはキヨから愛犬を引き剥がそうとする。どうやら、それが「彼」のこの世界での呼び名らしい。

「では、このワンちゃんは、あなたの飼い犬なのですか?」

「えぇ、旅先で偶然拾いまして。私の師匠の受け売りですが、犬は人にとっての最良の友ですので、狩猟の時などに連れて行きます。食べ物に執着しすぎるのが難点ではありますが、非常に優秀な犬です。ただ、初対面の人にここまでなつくのは珍しいですね。よほどあなたと相性が良いのでしょうか」

キヨに対してフランクは得意気にそう語り、そう言われたキヨも(テレビでしか見たことがなかった「まさおくん」になついてもらえたことで)嬉しそうな表情を浮かべる。そして、フランクはルークの事情を聞かないまま、唐突にこの場で思いついたことをそのまま口にする。

「皆さんは、今宵の宿はどうなさるおつもりですか? ジョンはまだあなたと一緒にいたいようですし、もしよろしかったら、私の家の客室をお貸ししましょうか? あ、いや、もちろん、初めて会った女性に、その、失礼なことをするつもりは毛頭ありませんし、『夫婦水入らず』を希望されるのであれば、邪魔をするのもありませんので、もしよろしければ……」

どこか歯切れの悪い口調で、目を泳がせながらフランクはそう提案する。要は「自分の家に、キヨに一人で来てほしい」というのが、彼の本音らしい。ジニュアールとしては、彼等三人のために館の客室を貸した上で、レピアを交えて「密談」を続けるつもりだったので、これは彼にとっては計算外の事態なのだが、ここで強硬に反対しても逆に怪しまれる可能性があると考え、この場はキヨの判断に委ねることにした。

「私としては、このまま奥様の護衛をしたいところなのですが……」

キヨはそう言いながらも、自分の足元で「あそぼあそぼ」と訴えかける「ジョン」を目の当たりにした結果、心が揺らぐ。

「せっかくの御好意ですので、私は今夜はそちらで泊まらせて頂きます」

オルガノンであるキヨが、フランクの本心(下心?)に気付いていたかどうかは不明だが、さすがにここまで露骨な態度で家に招き入れるフランクの態度から、他の者達は全員、二つの不安感を抱く。キヨの貞操と、そして正体である。フランクが「堅物で一本気な性格」であることを知るルークは、前者に関してはさほど心配はしていない。だが、後者の問題に関しては、むしろその性格であるが故に、色々な意味で「嫌な予感」が募っていく。

とはいえ、キヨ自身がそう決めた以上、そのことに対してこれ以上、誰も何も言おうとはしなかった。

*

こうして、キヨはフランクの家に泊まることになった。彼女が居間でジョン(まさおくん)と戯れているのを横目に見ながら、フランクはグラスを片手に問いかける。

「キヨ殿は、酒は嗜まれますか? あ、いや、無理強いをするつもりはありません。紅茶でも、珈琲でも、何でも用意出来ます」

彼女としては「緑茶」と言いたいところだったが、それはこの小大陸には存在しないことは知っている。「紅茶」はそれに近い存在なのだろうが、自分の口に合うかどうかは分からない。

「何かオススメのものを……」

そう言われたフランクは、戸棚のボトルの中から口当たりの良いワインを取り出しつつ、キヨが興味を持ちそうな話題を少しずつ探り始める。

「私とジョンとの出会いは、偶然この街の近くの湖を巡回していた時でした。あまり見たことがない生地のスカーフをしていたので、どこかの貴族か豪商の飼い犬かと思い、私が保護したのですが、結局、飼い主は現れず、そのままなし崩し的に、我が家の住人となったのです。その頃から、こいつは食い意地が張っていて、一時は私の生活費も圧迫するほどで……」

このフランクの口ぶりから察するに、どうやら彼は「ジョン」の正体が「異界の犬の投影体」であることには気付いていないらしい。実際、見た目はこの世界の犬と何ら変わることがないので、魔法師でも学者でもない彼が気付かないのも無理はないだろう。聖印教会の信者達は、混沌や投影体を毛嫌いすることで有名であるが、実際のところ、頭ごなしに嫌うあまり、そもそもそれらの本質を理解していない者も多い。

「ところで、キヨ殿はどちらから? その装束からして、東方の御出身ですかな?」

「そうですね……」

嘘は言っていない。確かに彼女の出身国は、元いた世界の中でも「東方」「東洋」「極東」などと呼ばれることが多かった。更に言えば、その国の中でも、彼女は「坂東」「関東」などと呼ばれる地に住んでいた時期の方が長い(もっとも、彼女の「生国」は中北部の地域だが)。

「私はブレトランドの外に出たことはないので、ぜひ大陸の方の話などを聞かせて頂きたいと思いまして」

そう言いながら興味津々の表情を浮かべるフランクであったが、キヨとしては、どう説明すれば自分の正体がバレずに済むのか、よく分からなかったので、適当にごまかしながら、なるべくフランク自身に話させるように会話を誘導する。すると、「彼女は自分に興味がある」と勘違いした彼は、喜んで身の上話を始めた。自分自身の生い立ち、ルークとの関係、そして家族構成に話が及んだところで、徐々に彼の語気が強まっていく。

「私には、祖国であるヴァレフールに兄がいます。才気煥発にして眉目秀麗で、私の自慢の兄でした。しかし、彼は数年前、突如現れた投影体の馬鹿女に誑かされて、すっかり堕落してしまいました。私がいくらその女は危険だと説明しても、兄は聞き入れず、挙句その女と結婚するとまで言い出し、もう私はこんな兄の姿は見たくないと思い、出奔してこの国に馳せ参じることになったのです。その後、風の噂で聞いたところによると、兄は結局、その投影体の女とは別れ、ヴァレフールの伯爵令嬢様と結婚することになったらしいのですが、いずれにせよ、一時とはいえ穢らわしき投影体に心を奪われるなど、まったくもって我が親族ながら、お恥ずかしい限りです」

そんな話を滔々と語られたキヨ(投影体)としては、ただひたすら作り笑いでごまかすしかなかった。そして、やがてフランクは自分で勝手に酔いつぶれ、その場に倒れて眠りにつく。日頃は酒も飲まず、真面目一徹に禁欲的な生活を送っている彼にとっては、「意中の女性を相手に酒を酌み交わす」という行為自体は、やや苦手分野だったようである。

そして、キヨはその隣で寝そべっていたジョン(まさおくん)が眠りにつくまで、静かにその場でジョンの頭を撫で続けるのであった。

2.5. 五人目の「犬」

一方、その頃、ジニュアールから「夫婦用の部屋」をあてがわれたルークとマライアは、どこか気まずい空気に陥っていた。

「なんか、不思議なカンジね……」

マライアはそう呟きつつ、ジニュアールから聞いた話を、ひとまずルークに伝えた。ルークにしてみれば、自分と同門であるフランクが追っていた侵入者が、「自分達が探している人物」であることに、やや困惑しながらも、一通りの事情はどうにか理解する。

そんな中、扉の外からノックする音が聞こえる。

「時間は、ありますかね?」

レピアである。エーラム時代の知人であるマライアはその声を確認すると、彼を中に招き入れ、(一応)夫婦のふりをしてルークに寄り添いつつ、レピアに話を持ちかける。

「あなたの身体に『邪紋』がある筈なのですが、見せてもらえませんか? エーラム出身のあなたから邪紋の力を感じること自体、信じられないことなのですが、確かにあなたの身体から『特殊な力』を感じるのです」

通常、魔法使いはその身に邪紋を刻むことは出来ない。おそらく、身体に邪紋があると、混沌を制御する際に、何らかの不都合が生じることになるのだろう。逆に、混沌を消し去る力を持つ聖印の持ち主である君主もまた、魔法を操ることは出来ないし、聖印の持ち主が邪紋を刻めないことは言うまでもない。

「邪紋はあるよ。まぁ、僕はエーラムを放校になった身だし、事情は察してくれ」

そう言って、彼は自身の足に刻まれた邪紋を見せる。この場にキヨがいないので、はっきりと確認は出来ないが、その邪紋の中心には、確かに「文字」らしきものが見える。それは「悌」という形状をしていたのだが、その文字が意味するところまでは、さすがにマライアには分からなかった。

「あなたの邪紋は、普通の人とは異なる『特殊な邪紋』なんです」

そう言った上で、マライアはシリウスの消滅以降の「全ての事情」を彼に包み隠さず話した上で、「ついて来てほしい」という旨を伝える。すると、レピアは思いのほか冷静な姿勢でその話を聞いた上で、淡々と「簡潔な結論」を伝えた。

「それは、ウチの姉弟子次第かな。こちらの事情は知ってる?」

「知ってます。マージャに連れて行かなければならない、ということまで」

「なら、話は早い。僕の意志は『あの人』のもの。コトが済んだ後で、あんたがあの人を説得するなら、好きにすればいい。僕はどちらでもいい。もっとも、あの人がマージャに行くことを望まないなら、また話は色々変わってくるけどね」

マライアとしては、既にジニュアールとの間で密約を成立させていることもあり、あとはガブリエラさえ説得すればいい、という状況になったことに安堵する。

一方、ルークの方は、先刻までフランクと共に追っていた「危険人物」と思しきレピアと手を組むということに対して、まだ微妙に心に引っかかるものはあったが、ルークの目には、彼は悪人には見えなかったし、彼の力が必要ということも理解はしていた。

「では、ひとまずはガブリエラさんを連れていくために、協力をお願いします」

ルークがそう伝えると、レピアの方も、ルークが自分に対して訝しげな気持ちを抱いているのを感じ取ったのか、それに対しても淡々と答える。

「そうだね。まぁ、僕のことを怪しむ気持ちもわかるが、安心してくれ。僕はあの人の『犬』であって、それ以上でもそれ以下でもない」

こうして、ひとまず合流を果たした彼等は、もう一人の仲間であるキヨとも合流するために、レピアがフランクの宿舎に行ってキヨを呼び出し、その間にルーク達が先にジニュアールの私室へと向かう、という方針で合意するのであった。

2.6. 夫にして騎士

こうして、まずルークとマライアがジニュアールの私室へと向かう。その部屋の中に招き入れられた彼等は、先刻レピアと合流して話をつけた、という旨を伝える。

「やはり、ガブリエラのことになると、動きが早いな、あいつは」

「少し、お伺いしたいのですが、ガブリエラさんというのは、どういったお方なのですか? 彼は、私達について来るかどうかは、彼女の意志次第だと言っているのですが」

ルークはジニュアールにそう問いかける。要は、ガブリエラが、レピアに自分達に協力してもらえるように仕向けてくれるような人物かどうかを知りたい、ということである。

「彼女は、真面目で、温厚で、責任感が強くて、それ故に、色々な状況で『板挟み』になりやすい。噂に聞いているかもしれないが、私がアントリアの治世下でもこの街の領主の地位を維持出来たのは、おそらく彼女がローガン殿に取り成してくれたおかげだろう」

そう語るジニュアールの表情には、色々な意味での「うしろめたさ」が感じ取れる。

「私の部下の中には、彼女が最初からローガン殿と内通していたのではないか、つまりはトランガーヌの敗戦は彼女の裏切りが原因だったのではないか、と陰口を叩く者もいる。私は、そのことについて彼女をどうこう言うつもりはないし、もしそれが本当であったとしても、彼女は絶対に口にしないだろう。だから、確認しても仕方がない。ただ、仮に内通していたのだとしても、それはおそらく私とこの街の人々の平穏を守るためなのだと思う。アントリアとまともに戦っても勝てないと判断した上で、私には陛下を裏切ることは出来ないことが彼女には分かっていたからこそ、彼女が独断でローガン殿と内通していたとしてもおかしくはないし、仮に彼女がそう判断していたとしても、私はその彼女の『契約魔法師としての判断』を責めたくはない」

本来、契約魔法師は契約した君主の命令に従うのが義務であり、その意に反するような内通は、処罰や解約の十分すぎる理由になる。だが、それが私欲によるものではなく、結果的に君主個人やその領民を助ける行為なのであれば、叱責や処分を覚悟の上で、契約相手の意に反して「内通」という禁忌に手を染めるのも、契約魔法師としての矜持とも言える。

「だが、私は騎士だ。騎士である以上、一度忠誠を誓ったヘンリー陛下がお戻りになった今、これから先の人生、罪滅ぼしのつもりであの方に仕えていくつもりだ。にもかかわらず、そんな私が、今の陛下とは相容れられない関係となったガブリエラと『このような関係』になってしまったことについては、弁明するつもりもない。出来れば夫として、彼女の近くにずっといてやるべきなのだろうが、申し訳ないが、私は夫である以前に騎士なのだ。そんな私を受け入れてしまった彼女が不幸だったと、無責任ながらそう言うしかない。ルーク殿が私をどう思うかは知らない。あなたとマライア殿が、今後どういう道を歩むのかは分からないが、その点についての意思疎通は、はっきりさせておいた方が良いのかもしれない」

この「重すぎる話」を聞かされたルークとマライアは、さすがに「仮面夫婦」を続けることに対して、やや罪悪感を感じ始める。

そんな中、やがてキヨとレピアもまた、この部屋に到着する(レピアがフランクの宿舎に到着した時、既にフランクもジョンも眠りについていたため、あっさりと両者は合流し、事情を確認することが出来た)。そして、彼等二人を交えた上で、ジニュアールは話を続ける。

「彼女は、こんな無力で無責任な私を受け入れ、支え続けてくれた。だが、今後は出来れば彼女には、私のことを忘れて、どこかで平穏に子供と暮らしてほしいと思っている」

現実問題として、ジニュアールがヘンリーへの忠義を捨てるか、ヘンリーが聖印協会との関係を断ち切らない限り、ジニュアールとガブリエラが公の立場で共に暮らすことは出来ない。ガブリエラから魔法の記憶を消し去ることで、一般人として生きていく道を開くことも理論上は可能であるが、その記憶消去の技術を持っている者は(おそらく)エーラムにしかいないため、現時点のガブリエラの「聖印教会員の妻」という立場では、足を踏み入れることすら難しい状態である。

「あの人の幸せのために動くのは僕さ。あなたでなくても構わない。まぁ、そういう大切なものは、簡単には忘れられないんだろうけど」

レピアが複雑な思いを抱えながらそう告げると、ジニュアールはそれに対しては何も答えなかった。というよりも、何も言えなかった。この状況では何も言わないこと以外に選べる選択肢が無いことは、彼もレピアも理解していたのである。

2.7. 妻にして魔法師

その上で、ジニュアールは作戦の本題について説明し始める。マライアとの密約締結の後、ジニュアールが自らルーネル商隊に直接交渉に行った結果、「指名手配中の人物(ガブリエラ)であると分からないように変装させること」を条件に、彼女の移送に協力してくれることになったらしい。聖印教会の人々は基本的に「正義感」が強いので、「老人」「妊婦」「障害者」などに対しては基本的に厳しい取り調べはしないらしいので、見た目さえごまかせば心配はないだろう、というのがルーネルの判断であった。

そして、方針が一通りまとまったところで、ジニュアールはルーク、マライア、キヨ、レピアの四人を、「リーオ家に伝わる地下の隠し部屋」へと案内する。その隠し部屋の入口は、館の敷地内の端にあり、その入口の扉を開く装置は、館の敷地内の反対側にある。故に、そう簡単にはその存在自体が察知されない構造になっていた。

「このことを伝えたのは、私の身に何かあった時に、ガブリエラのことを任せるため」

ジニュアールはルーク達にそう告げた上で、彼等を「入口」の前に立たせ、自分が館の反対側に回り、その扉を開く。すると、ルーク達の目の前に、地下への階段が開かれた。ルークは、ジニュアールがここに来るまで待つべきか迷っていたが、レピアが一人で勝手に階段を降りて行こうとするので、なし崩し的にルーク達もまた彼の後について階段を降っていく。すると、彼等が進むその先にある地下室と思しき空間から、女性の声が聞こえてきた。

「その足音は……、ジニュアール様ではないですね?」

それがガブリエラの声であることは、レピアとマライアにはすぐに分かる。

「やっと見つけました。探していたんですよ」

そう言って、レピアが真っ先に地下室に入る。それに続いて、他の三人もガブリエラの前に姿を現した。その部屋にいたのはガブリエラ一人であり、僅かながらも、以前の彼女の体型に比べて、やや下腹部が膨らんでいるように見える。

「あなた、どうしてここに? それに、どうしてマライアも?」

「……まぁ、この状況は、すぐには飲み込めないですよね」

マライアはそう言って、ここに至るまでの一通りの事情をガブリエラに説明する。

「……なるほど、そういうことでしたか。確かに、レイン殿であれば、受け入れてくれるかもしれませんね。私がお会いしたのは、一度だけですが」

「まぁ、君がどうしても『あいつ』と離れたくないというのなら、『あいつ』をふん縛って、領主の座から追い落としてでも、一緒にアントリアに連れて行くということも考えるけど」

レピアは日頃はガブリエラのことを「君」と呼んでいる。もともと、年齢差と上下関係が逆転した複雑な関係であるが故に、ガブリエラもその点については特に何も言わない。そして、レピアにしてみれば、あくまでも「主君への忠義」を優先しようとするジニュアールの感性は無責任にしか感じられない。少なくともレピアの中では(自分との関係付け自体は不安定とはいえ)「世界で何よりも価値のある存在」を見捨ててまで守るべき立場も矜持もない、というのが、彼の率直な感慨である(だからこその「あいつ」呼ばわりなのだろう)。

だが、ガブリエラはそれに対して、静かに首を振った。

「これ以上、私に、あの人の『騎士の誇り』を傷つける権利はありません」

彼女は呟くようにそう言った上で、天井を見上げながら、訥々と語り始める。

「本当は、聖印教会の侵攻があった時、私は命を絶とうとしたんです。私の存在があの人を悩ませるなら、その方があの人のためになるのではないかと……。しかし、その時、あの人の子を身篭っていることが発覚して、思い直したんです。あの方から授かった命を、私が粗末にする訳にはいかない……。本来なら、そもそも私には、あの人の子を宿す権利なんて無いんですけどね……。私は過去に一度、あの人の『守るべき騎士の誇り』を傷つけてしまったのですから……」

はっきりとは言わないまでも、ローガンとの内通を認めるような言い方である。ちなみに、レピアが彼女に雇われるようになったのは、ジニュアールがアントリアに降った後なので、当時の真相はレピアも知らない。

「あなたがそう思うなら、きっとそれでいいでしょう。僕は『あなたの剣』であり、『あなたの犬』です」

レピアはそう告げる。彼の中で思うところが無い訳では無いだろうが、それを口にする訳にはいかない。それはおそらく「年上の義弟」としての彼の矜持でもあるのだろう。

そして、「本物の夫婦」のそれぞれの矜持を聞かされたことで、さすがにこのまま「仮面夫婦」で押し通すことに抵抗を感じ始めたマライアは(先刻の説明を覆して)自分達が本当の夫婦ではないことを、ガブリエラに伝えた。それを聞いたガブリエラは少しだけ驚いた様子を見せつつ、ルークに語りかける。

「ルーク様、とおっしゃいましたか。あなた方が協力して頂けるのであれば、私と、私の中のこの子を、マージャまで送り届けて頂きたいです。ただ、あなたから見て、私が『騎士の契約魔法師』として、そして『騎士の妻』として、生かしておくに値しないと考えるならば、道中いつでも見捨てて頂いて構いません」

「そんなことはありません。あなたは騎士の妻としてこれ以上ないほどに尽くされていると思います。あなたと領主様の、お互いを大切に想い合う心は、私にもしっかりと伝わってきました」

そう言いつつ、ルークはなんとなくマライアに目を向ける。それが何を意味しているのかは、彼の中でも、まだよく分かってはいなかった。

ともあれ、こうしてようやく「当人」の同意も得たことで、彼等は本格的にガブリエラの「亡命計画」に着手することになったのである。

翌日、レピアはレインに送る手紙を書いていた。レピアがレインと会ったのは、ジニュアールがマージャを訪れる以前に、彼女がこのタレイアに慰問に来た時の一度だけであり、さほど深い面識がある訳ではないが(これはガブリエラも同様である)、ガブリエラの秘書官として勤務していた彼は、一定の礼節をわきまえた外交文書の書き方には精通していた。状況的に考えて、手紙を送ったところで、自分達とその手紙のどちらが先に着くかは分からなかったが、それでも一応、送っておくにこしたことはないだろう、と考えたようである。

一方、マライアはルークとキヨを伴って、タレイアの商店街で化粧道具を物色していた。ガブリエラを変装させるにあたって、適切な道具の組み合わせが何なのかを考えつつ、最終的には「自分に似せた化粧」を施すのが一番確実であるという結論に至った。完全に似せることは無理でも、「遠目に見れば似たような風貌に見える」程度の雰囲気にすることが出来れば、最悪、移送の途中で見つかったとしても、色々とごまかす選択肢は広がる。

そんな思惑を抱きつつ、化粧道具については何も知る筈がないルークと、混沌の力による擬人化体であるが故にそもそも化粧をする必要がないキヨが、手持ち無沙汰そうにマライアの傍らに立っていると、その後方から、フランクが現れた。

「昨夜は失礼致しました。私の方からお招きしたにも関わらず、先に眠ってしまうなどという、大変無作法な失態を……」

そう言ってキヨに平謝りするフランクであったが、キヨとしては「むしろ好都合」というのが本音だったので、軽く笑顔で受け流す。その上で、彼はキヨを「お詫びの食事」に誘ってきた。

「この街には、トランガーヌ地方の名物の『うなぎのゼリー寄せ』の店がございますので、もしよろしければ、いかがですか? ルークや奥様が御一緒でも構いません」

そう言われた三人としては、ひとまず断るのも(そして、今更夫婦関係を否定するのも)面倒なので、三人揃って彼に同行することになった。

キヨは「うなぎ」と聞いて、かつて自分の持ち主達が食べていた「香ばしい匂いを漂わせた蒲焼」を期待していたようだが、実際に出てきたものは、彼女の思っていた代物とは全く異なる、この地方独特の(一応、地球にも無い訳ではない)独特の調理法によって作られた料理であり、キヨの記憶にあった「うなぎ」とのあまりの違いに絶句する。そして、どうやら食文化豊かなヴァレフール育ちのルークも、海の幸が豊かなラピスの生活に慣れていたマライアも、今ひとつその料理は口に合わなかったようであるが、ひとまずその場は愛想笑いを浮かべながら、フランクの好意を(少なくとも形だけは)素直に受け取った三人であった。

3.2. 「先輩」の本音

その日の夜、マライアはキヨを伴って、再びガブリエラの顔に化粧を施すため、地下の隠し部屋へと向かった。キヨ自身は化粧をする必要のない身体だが、今のキヨの姿とよく似た、彼女の「最後の持ち主」を間近で見ていた時の記憶に基づき、「21世紀の地球の化粧法」の(うろ覚えの)知識に基づいてマライアに助言した結果、徐々にガブリエラの顔が「遠目に見ればマライアに見えなくもない程度には彼女によく似た顔」へと変わっていく。

そんな中、生命魔法科の後輩であるマライアに向かって、ガブリエラはおもむろに「自分の本音」を語り始める。何ヶ月も、一人で孤独な空間での日々を送ってきただけに、ようやく「話し相手」が現れたことで、彼女の中で何かの「タガ」が外れたらしい。

「マライア、私ね、あの騎士様があなたの本当の夫じゃないと聞いた時、少し安心したのよ。あ、いや、あの人に気があるとか、そういうことでは全然なくてね。正直、私はあなたに勝てるものが何一つ無かった。だから、あなたよりも先に、女としての幸せが得ることが出来ただけで、ようやく私の中で一つ、誇れるものが出来たの。くだらないプライドだと思うでしょうけどね」

突然、先輩からそんなことを言われたマライアが、どう返して良いか分からず悩んでいると、更にガブリエラは話を続ける。

「この際だから、ついでにもう少し、私の汚いところを見せておくわね。あなたが入ってくるまで、私、それなりに学院の中ではチヤホヤされてたのよ。ダニエル先輩なんて、あなたが入ってくるまでは、ずっと私の近くにいたのよ。でも、あなたが入学してくるなり、皆、私の側から去っていったわ」

ちなみに、ガブリエラ自身は別にダニエルにその気があった訳でもないし、眼鏡フェチという訳でもない(それが今の領主を選んだ理由という訳でもない)。ただ、自分を持て囃していた男達が、「自分よりも若くて美しい女学生」に対して一斉になびいていくのは、あまり心地良いものではなかった。

とはいえ、実際のところ、ガブリエラも決して不器量という訳ではないし、見る人によっては、マライアよりも彼女の方が美しいと言う人もいる程度には美人である(だからこそ、マライア似の化粧も可能なのである)。ただ、同程度の美しさを持つ女学生が二人いた場合、「より若くて初々しい方」に惹かれる男が多いのもまた事実であった。

「でも、実際のところ、どうなの? あの若い騎士様に対して、あなたの中でも、まんざらでもない気持ちがあるんじゃないの? それとも、こっちの人に遠慮してる?」

ガブリエラが言うところの「こっちの人」とはキヨを指していたのだが、キヨは自分のことを言われているとは気付いていないのか、何も言わずに淡々とその様子を見ている。そして、マライアは自分の心の中の諸々を整理しながら、落ち着いて彼女の問いに答えた。

「私の中では、まだ恋愛感情とかはよく分からないけど、契約魔法師になること自体は、考えてない訳じゃないです」

「え? あなた、あの人の契約魔法師ですらなかったの?」

「色々あって、その辺りもまだ曖昧な関係というか……、今はまず、果たさなきゃいけない目的があるから、それを果たしてから考えようかと」

実際のところ、マライアがラピス解放に向かうのは、先代の契約相手だったラザールへの義理を果たすためでもある。その宿願を果たさない限りは、彼女の中で「ラザールとの契約」を本当の意味で満了したとは言えないのであろう。

「そうね、あなたはいつもそういう態度だったわ。自分からは何も求めない。でも、気付いたらいつも、あなたの周囲には男の人がいるのよね。でもね、そこの人みたいに、世の中にはあなた以外にも綺麗な人は沢山いるのよ」

今度は露骨に指を差されたキヨは、突然のことにやや驚いた表情を浮かべtる。だが、そんな彼女の反応など気にせず、ガブリエラは語り続けた。

「あなたは今はまだ若いからいいけど、歳を取れば『女』は衰えていくわ。だから、売り込むなら『旬』の頃の方がいいわよ。もっとも、『そこの人』と『あなた』と、どっちが年上なのかは知らないけど」

実際のところ、『そこの人』の年齢は、マライアの(少なく見積もっても)15倍以上である。ただ、投影体としての彼女がこの世界に現れてからは、まだ一年も経っていない。そして、彼女があと何年この世界に残っているのかも、その間に彼女の容貌が変化するのかどうかも、マライアには(そしてキヨ自身にも)分からなかった。

「あなたがあの騎士様とどんな関係なのかは知らないけど、私は、ジニュアール様と出会えて、そして迷わず契約して、本当によかったと思ってる。確かに、魔法師としても、女としても、『契約』は慎重に考えた方がいいのかもしれないけど、あの人だったら、信用してもいいんじゃないかと私は思うわ。多分、『世界で二番目に素晴らしい君主』だと思う」

ガブリエラの話が、本人も無意識のうちに自分の惚気話へと移行していったことで、ようやく「緊迫した空気」から解放されたマライアは、自分自身も、この機会に改めて自分の本音を伝えておいた方が良いと考え、言葉を選びながら語り始める。

「私は、学生時代はガブリエラさんに少し避けられてるような気がして、寂しい思いをしていたんですけど、今、このように幸せを掴んでいらっしゃって、とても嬉しく思います。確かにルークさんは、私の中でも信頼出来る方ですし、私の尊敬しているガブリエラさんがそう言って下さるなら、そう思いますし、今後もついていこうと思ってます」

「そうね。それにしてもあなたからは昔から、私みたいな『女の醜さ』が感じられないのよね。私としては、そこがまた腹立たしいところなんだけど。そこのあなた、そうは思いませんか?」

当然ごとく、どう答えて良いか分からないキヨは、静かに苦笑いを浮かべる。

「いや、違うかな。女が醜いんじゃなくて、私の心が醜いだけなのかしらね」

自嘲気味にガブリエラがそう呟いたところで、化粧が一通り完了した。鏡でその顔を確認した上で、ガブリエラは満足気に笑顔を浮かべる。

「ありがとう。しばらくは『あなたになった気分』を味わわせてもらうわ」

こうして、「変装」が完了したガブリエラは、外で待っていたルークとレピアの手助けを借りつつ、無事にルーネル商隊の馬車へと移送される。レピアの侵入の件もあって、警備は激しくなっていたが、既に幾度もの修羅場をくぐり抜けてきた彼等にとっては、雑兵の目を盗んで要人を連れ出すこと自体、さほど難しい任務ではなかったようである。

3.3. 出立の日

そして翌日、ルーク達を連れたルーネル商隊は、タレイアの街を出立することになった。レピアもまた(一応、商隊の人々にはその存在を伝えつつ)身を隠した状態のまま彼等に同行する。そして、その話を聞きつけたフランクが、最後に見送りに駆けつけた。

「結局、お前達の目的は果たしたのか? というか、そもそも何が目的だったんだ?」

「人探しに来たのですが、結局、見つかりませんでした。ですので、次の街に向かおうかと」

「ということは、アレクトーか」

彼は最終目的地がオーキッドだと勘違いしているので、このまま南下するものだと思っている。ルークとしては、そのまま勘違いしてくれているならば都合が良いのだが、さすがに北に行くか南に行くかは、商隊の動きを見ればすぐに分かってしまう。

「あ、いえ、この後、ダーンダルク経由で港町ユーパンドラから、船に乗るつもりです」

嘘は言っていない。船に乗った後で北に行くとも南に行くとも言っていないが、オーキッドが港町である以上、海路で南下するルートを選ぶとフランクが考えるのは、ごく自然な発想と言えよう。この辺り、ルークもようやく「処世術」を学びつつあるように見える。

「そうか。出来れば、私も同行して手伝いたい気持ちもあるのだが、私にはこの街の治安を守るという使命がある。まだ、例の侵入者も見つかっていないしな」

ちなみに、当の「侵入者」は、少し離れた場所から冷ややかにその様子を眺めていた。

「それでは、フランクさんも大変でしょうが、頑張って下さい」

「あぁ、そうだな。では、キヨ殿、あなたの大望を果たせることを祈っております。私はもともとヴァレフール人ですし、いずれオーキッドに伺わせてもらうつもりです。きっと、ジョンもまたあなたに会いたいと願っているでしょうし」

そう言われたキヨは、フランクの傍らに座っているジョンに近付き、頭を撫でる。ジョンは嬉しそうな、そして名残惜しそうな顔を浮かべつつ彼等を見送り、ルーネル商隊は街道を北へと向かうことになる。

一方、ジニュアールは領主の館の執務室の窓から、密かにそんな彼らを見送っていた。

(無事に生き延びてくれ、ガブリエラ。そして、頼んだぞ、レピア)

今生の別れになることも覚悟した上で、彼はその商隊が視界から消えるのを確認すると、再び執務に戻った。「先日の侵入者に関する捜査」について、これ以上の手掛かりが見つからないならば捜査を打ち切るよう、部下達に正式な告知を出すために。

3.4. 「北」の残党

こうして、ルーク達はダーンダルクへと向かう街道を北へと向かって行くことになったのだが、彼等がその道の半ばに差し掛かった頃、商隊が向かう先の街道上に馬車が倒れているのを、ルークが発見する。

ルークはそのことを商隊に告げた上で、マライア、キヨ、レピアを連れて先行して確認すると、そこには、何者かに襲われたと思しき荷馬車と、数時間前に息絶えたように見える人々の死骸が転がっていた。そして、その中に、見覚えのある鎧を着た者がいることに、マライアが気付く。

「この鎧って、アントリア軍の鎧よね……?」

トランガーヌの首都の近くにアントリア兵がいるのは、明らかに不自然である。ちなみに、その鎧を着ているのは、倒れている「衛兵と思しき人々の死骸」の中の一人だけであった。

「それにしても、むごいな。誰が一体、こんなことを……」

ルークがそう呟いていたところで、後方から隊商の本隊が追いついた。ルーネル曰く、おそらく彼等はこの地に潜伏している旧アントリア軍の山賊に襲われたのではないか、とのことである(少なくとも彼は、そういった集団がいるという話を聞いたことはあるらしい)。おそらく、その「アントリアの鎧」を着ていた者は、「馬車を襲った側」の一人なのであろう。

そのことを聞いた上で、改めてルーク達が先行する形で警戒しながら進んで行くと、前方にその山賊と思しき者達を発見する。彼等も巧妙に物陰に隠れて潜伏していたが、人並み外れた弓使いであるルークの眼力はごまかせない。

「どうする、こちらから先にしかけるか?」

「出来れば無駄な戦いは避けたいけど、迂回出来そうにないし、仕方ないね。姉さんを乗せた馬車を、危険に晒す訳にもいかない。早めに終わらせよう」

ルークとレピアは小声でそう意思確認すると、レピアはキヨに視線を向ける。

「キヨさん、あなた、オルガノンなんだよね? その力、ちょっと僕に貸してくれないかな?」

そう言われたキヨは、黙って頷く。レピア自身、オルガノンを手にして戦ったことはない。ただ、まがりなりにも魔法学園でこの世界の理について一通りの知識を学んだ身である(魔法に関する知識は消されたが、それ以外の記憶は今でも彼の中に残っている)。オルガノンの中には、人間と一体化してその力を発揮する能力の持ち主もいる、ということは知っていた。

こうして、キヨが自らの「人」としての身体をひとまず放棄して、レピアが彼女の「本体」を握ったところで、戦闘準備が整ったことを確認したルークは、まず、山賊達全体に対して、馬上から聖印の力を用いて、広範囲で弓を射かける。しかし、敵の数は多勢であり、しかも「ただの山賊」ではなく、軍事国家アントリアの元正規軍である。ティスホーンで遭遇した馬泥棒とはその練度も統率力も段違いであり、ルークの弓を直撃しても、集団全体としては、全く怯む様子はない。

だが、そんな彼等に対して、キヨを手にしたレピアが急接近し、キヨが自らの内側の混沌の力を爆発させて、レピアの身体に憑依する形で、次々と敵を切り刻んでいく。更にそれに続けて、レピアはローブの下に隠していた4本の暗殺針を同時に投げつけ、次々と敵の兵達はその場に倒れていった。

「これでも手加減しているんだけど、それでもまだ戦う?」

淡々とそう語るレピアに対して、敵の首領(元部隊長?)と思しき人物が問いかける。

「お前等、聖印教会の者じゃないよな?」

さすがに、今の彼の攻撃が邪紋や混沌の力によるものであることは分かったようである。この時点で、レピア達が「彼等にとっての仇敵」ではないことは、彼等の中では明らかになった。

「そうだよ。だから、早く逃げないと、殺しちゃうよ」

そう言ってレピアが次の暗殺針を取り出す一方、彼の後方から、大声で叫ぶルークの声が聞こえる。

「何の罪もない商人達を襲うのはやめろ!」

そんな「正論」を正面から浴びせかけられた彼等であったが、彼等としても、そう簡単に引く訳にもいかない。神聖トランガーヌ領内に取り残された彼等としては、祖国への帰還の目処も立たない以上、ここで生き残って彼等に抵抗するためには、食料を確保する必要がある。

だが、そんな彼等の前に、今度はマライアが姿を現した。

「私達がまともに戦ったら、『もっとむごい殺し方』も出来るわ。もし、あなた達がこのまま戦う気なら、ただじゃ済まさないわよ」

マライアのこの威嚇は、あながち嘘でもない。生命魔法師である彼女は、味方を癒す技術だけでなく、敵の身体に異変をきたすような魔法を使うことも出来る。もっとも、彼女のポリシーとして、そのような魔法は滅多に使わないのであるが。

「そもそも、同じアントリアの人間として、こんな行為をするなんて、恥ずかしいわ」

追い討ちをかけるように彼女がそう言うと、首領らしき男は驚いた声をあげる。

「お前達、アントリア人なのか!?」

「そうよ。私はラピスの領主ラザールの契約魔法師、マライア・グランデ。ラピスを魔境から救うために、急がなきゃいけないの」

この地に何ヶ月も潜伏している彼等は、ラピスが魔境化しているという事実を知らない。だが、彼女が彼等の前に「ラザールとの契約書」を見せつけたことで、彼等はその言を信用する。マライアとしては、今までアントリア人と会う機会が殆どなかったため、取り出すことはなかったが、実はこれまでもずっと、この契約書を「身分証明書代わり」に持っていたのである(もっとも、既にラザールは死んでいる以上、厳密に言えばこの契約書は既に無効なのだが)。

「そうか、ならば、これ以上の『同士討ち』は意味が無い」

そう言って、彼等はルーク達の前から撤収して行く。出来ることなら、彼等をアントリアへと連れ帰りたいところではあったのだが、現実問題として、これ以上「護衛」が増えると検問の際に厄介であるし、そもそも、これまで商隊を襲い続けてきた彼等と同行しても、いつ寝首をかかれるか分からないと商人達が怯えるのは目に見えている。ここは、黙って彼等を見送る以外の選択肢は、ルーク達には無かった。

3.5. 聖都の下町

こうして、どうにか街道上の脅威を退けたルーク達は、無事に神聖トランガーヌの首都、ダーンダルクに到達する。二度の攻城戦で半壊していた城壁は、大陸中から集められた聖印教会信者達の手によって瞬く間に修復され、街としての活気を取り戻しつつある。

と言っても、そこで賑わっている人々の大半は、本来のこの街の住人達ではない。世界中から、「この地こそが神に約束された土地」と信じて集まってきた入植者達がその大半を占めており、本来のトランガーヌの民達は、そんな彼等の勢いに押されるような形で、やや肩身の狭い生活を送っている(もっとも、この街に来ること自体が初めてのルーク達にとっては、そのような事情まで理解出来る筈もないのであるが)。

そして、レピアはこの街に入ると同時に、武器屋へと足を運んだ。先刻の戦いで消費してしまった暗殺針を補充するためだったのだが、その店に入った途端、店内の人々が自分に対して厳しい視線を送っているのに気付く。

(これは、僕の面が割れているのか、それとも、邪紋の力を感じ取られているのか……)

いずれにせよ、周囲が自分に対して警戒していることを悟ったレピアは、早めに退散した方が良いと考え、すぐにその店の外に出る。そして、なおも自分を追って来る者の気配を感じた彼は、巧妙に路地裏に入り込んでその者達の視線をかわした上で、隊商へと帰還する。これは、しばらく出歩かない方が良い、ということを痛感した彼は、おとなしく馬車の中で静かに療養するガブリエリアの身辺警護に専念するのであった。

*

一方、レピアとは離れて商店街を歩いていたルークとマライアは、突然、一人の学者風の人物に声をかけられていた。

「あなたが持っているその剣、どちらで手に入れられました?」

そう言って彼が指差したのは、マライアの腰に差された「キヨ」である。マライアが返答に困っていると、彼は懐から「図鑑」のようなものを取り出した。

「もし、その武器が『こういった形状』の代物だった場合、それは異界から投影された『呪われた武器』の可能性があります。あなたがそれを偶然入手したのであれば、今すぐ手放して下さい。そうでないのであれば、どういう経緯でそれを手に入れたか説明してほしいのですが」

その図鑑に書かれていたのは、確かに「日本刀」である。キヨと完全に同型という訳ではないが、おそらく同じ世界から投影された代物の絵であろう。どうやら、この学者風の人物は、マライアが持っている武器が「オルガノン」だということまでは気付いていないようだが、いずれにせよ「投影装備」を持っていることが分かれば、それだけでこの街では「お尋ね者」扱いになる。その意味で、一定の知識の持ち主がいるかもしれないこの街で、堂々と「キヨ」を持って出歩くのは、明らかに不用意な行為であった。

とはいえ、こうなってしまった以上、なんとかしてごまかすしかない。マライアがどう反応すべきか分からず戸惑っていたところで、一計を案じたルークが割って入る。

「これは、私の知人が、我が妻の護身用に作らせた模造品です」

ルークは、自らの聖印を見せながら、学者風の男に対してそう説明する。すると、その男は途端に態度を変えて、ルークに対して頭を下げた。

「そういうことでしたか。失礼致しました。ただ、街中でそのような禍々しい模造品を持ち歩くと、人々を不安にさせますので、出来れば御自重下さい。この街では、ご婦人に危害を及ぼすような不埒者は、まずおりませんので」

そう言いながら、その男は、素直に納得した様子でその場を去って行く。この街では「聖印」を持つ者への信頼度は圧倒的に高い。しかも、ルークの聖印は、これまでの旅を通じて様々な混沌を浄化・吸収してきたことで、既に男爵級に近い規模にまで成長していたのである。聖印絶対主義の神聖トランガーヌにおいては、それだけでも十分に「説得力」のある身分証としての価値があるらしい。

とはいえ、これは相手が「(知識はあるものの)聖印を持たない一般人」だったからこそ通用した手法であり、常に同じ言い訳で納得してもらえるかどうかは分からない。故に、以後は彼等もまた、この街に滞在する数日間は極力外には出ずに、レピアと共にガブリエラの馬車の近辺に引き篭もることになるのであった。その間、ガブリエラからは散々、ジニュアールの惚気話を聞かされたような気がするが、正直、あまり興味のない内容だったこともあり、その後の彼等の記憶には、あまり残っていなかったようである。

3.6. 荒海の悲話

そして数日後、ダーンダルクを経て、港町ユーパンドラから、彼等はクラトーマ行きの船に乗り込むことになる。現状、これがユーパンドラとアントリア領を結ぶ唯一の海路であり、便数も非常に少なく、乗船出来る者も限られている。そのため、乗船手続きにはやや手間取ったが、それでもどうにか、無事に彼等を乗せて出航することになった。

マライアとキヨにとっては、これが二度目(正確に言えば三度目)の船旅であるが、今度はもう船の揺れにも動じることなく、そのまま穏やかに船はアントリアへと向かって行くかと思われたが、そんな中、ルークが再び、船の行く先に奇妙な気配を感じる。

(あれは……、海賊船か!?)

その旨を船長に伝えると、彼等もまたその影を察知する。どうやら最近、所属不明の海賊船がこの近辺の海で出没するという事例が報告されているらしい。まだ相手の船籍も確認出来ていない状態ではあったが、ここは万全を期すために、進路を変えて別の航路を彼等は選択することになった。多少遠回りにはなるが、この状況ではそれが適切な判断のようにルークにも思えた。

だが、結果的に言えば、それが更に厄介な事態を招いてしまうことになる。彼等が選んだその海路には、やがて暗雲が立ち込め、波も荒くなり、そして強力な混沌の気配が漂ってきたのである。そんな波立つ嵐の中、ルーク達が警戒しながら甲板に上がると、その先の海上には、三匹の「半人半妖」、より正確に言えば、「人間の女性の身体(の一部)」と、「巨大な猛禽類と思しき不気味な翼」を持った魔物の姿が浮かんでいたのである。

「一般のお客様は、客席に戻って下さい!」

船員達がそう叫ぶ中、「一般人」ではないルーク達は、武器を構えて甲板に立ちはだかる。そんな中、彼等の後方からガブリエラが姿を現した。身重の身体であるにもかかわらず、彼女もまた一人、甲板へと上がって来たのである。

「彼女達が狙うのは、主に妊婦です! だから、私を差し出してくれれば、彼女達はこの船には危害は加えません!」

ガブリエラ曰く、どうやら、その昔、この海域で「一人の英雄」が命を落とし、そのことに絶望した「彼の子を宿した三人の女性」が身投げをした、という伝説があるらしい。おそらく今、この船を襲っているのは、その三人の女性の「変わり果てた姿」であろう、というのがガブリエラの見解である。

だが、そんなことを言われて、彼女に従う人間がこの場にいる筈もない。

「いいから、姉さんは下がってて!」

レピアとしては、それが当然の反応であり、ルーク達も同意する。少なくとも、ここでガブリエラを見捨てるという選択肢を、彼等が選べる筈もない。

その上で、まずルークが持てる全ての聖印の力を用いて、上空から迫り来る三匹の怪物に向かって矢を放つと、彼女達はそれぞれに深い傷を負い、悶え苦しみつつ、それでもガブリエラに向かって襲いかかろうとする。しかし、そのうちの一体は、マライアの魔法によって強化されたキヨの刀によって一刀に伏され、そしてレピアはこの状況で、敵の攻撃を軽々とかわしながら、それまで隠し持っていた全ての暗殺針を投げ打ち、あっさりと残りの二体を葬った。それはまさに、瞬殺と呼ぶにふさわしい圧勝劇であった。

「姉さん、怪我はない? お腹の子は、大丈夫?」

敵がいなくなったことを確認したレピアは、すぐにガブリエラに駆け寄る。

「え、えぇ、私は大丈夫よ。それより、あなたは……」

「僕の方は何の心配もないよ」

実際、レピアの身体には傷一つ無い。マライアの魔法による援助の効用もあって、誰一人手傷を負うことなく、三体の魔物の撃退に成功していたのである。そして、この戦いの顛末を確認したガブリエラは、ある一つの「決心」を固めることになるのであった。

その後、無事にクラトーマに到着したルーク達は、そのまま陸路を通じてマージャに到着する。本来、ラスティ達との合流の地はクラトーマの予定だったが、まだ彼等が到着していなかったこともあり、アストリッドと縁のある商家の人に「マージャで待つ」という伝言を預けた上で、まずはガブリエラの移送を優先することになったのである。

そして、マージャの領主レインは、大方の予想通り、快く彼等を受け入れた。

「そういうことなら、歓迎するわ。あなたが望む限り、いつまででもこのマージャにいてくれていいわよ。そして今日からは、あなたも私の『お友達』ね。もちろん、これから生まれるその『お腹の子』も」

レインはそう言って、ガブリエラを歓迎する。そして、ガブリエラはレインと、そしてルーク達に深く礼を述べた上で、マライアから頼まれていた「レピアの件」について、はっきりと答えを告げる。

「私は、昔のレピアしか知らなかったから、彼に『世界を救うための特別な力』があると言われても、どこか信じられなかったんです。だから、正直、レピアには、そんな危険な任務を負わせたくはない、と思っていました。でも、あの船上での戦いで、はっきり分かりました。彼はもう、私の知っているレピアではない、私が心配する必要のあるような子じゃない、ということが。ですから、もしよかったら、これから先の旅に、彼も連れていってあげて下さい」

そう言って、深々と頭を下げると、淡々と、しかし、まんざらでもない表情を浮かべながら、レピアも口を開く。

「まぁ、姉さんが言うなら仕方ないね。その代わり、ちゃんと元気な子供の顔を見せてよ」

「えぇ。もちろん。だからあなたも、ちゃんと無事に帰ってきてね。たとえもうあなたがセコイアの人間ではなくても、そもそもあなたが私より年上だとしても、それでも私にとってあなたは、大切な私の『弟』なのだから」

その言葉の持つ意味に対して、どこか複雑な感情を抱きながらも、これから先も彼女のために自分の人生を捧げ続けることを誓うと同時に、そんな彼女を救うために尽力してくれたルーク達にも、もうしばらくの間付き合ってやろう、と決意を固めるレピアであった。

最終更新:2015年07月05日 00:15