最終話(BS17)「受け継がれる魂」(

1

/

2

/

3

/

4

)

「すみません、フェルガナ様に、この実験結果のレポートを届けて頂けませんか?」

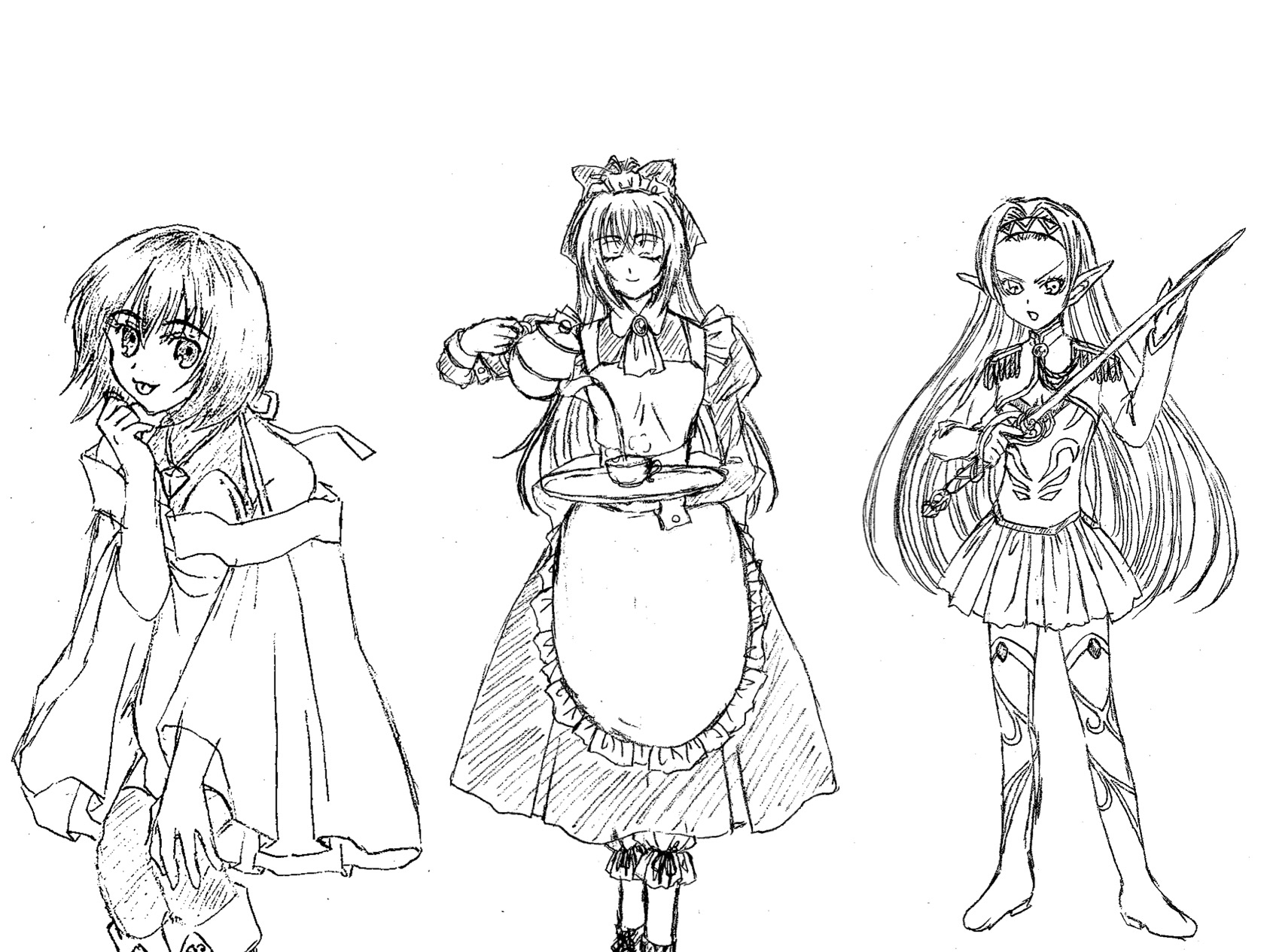

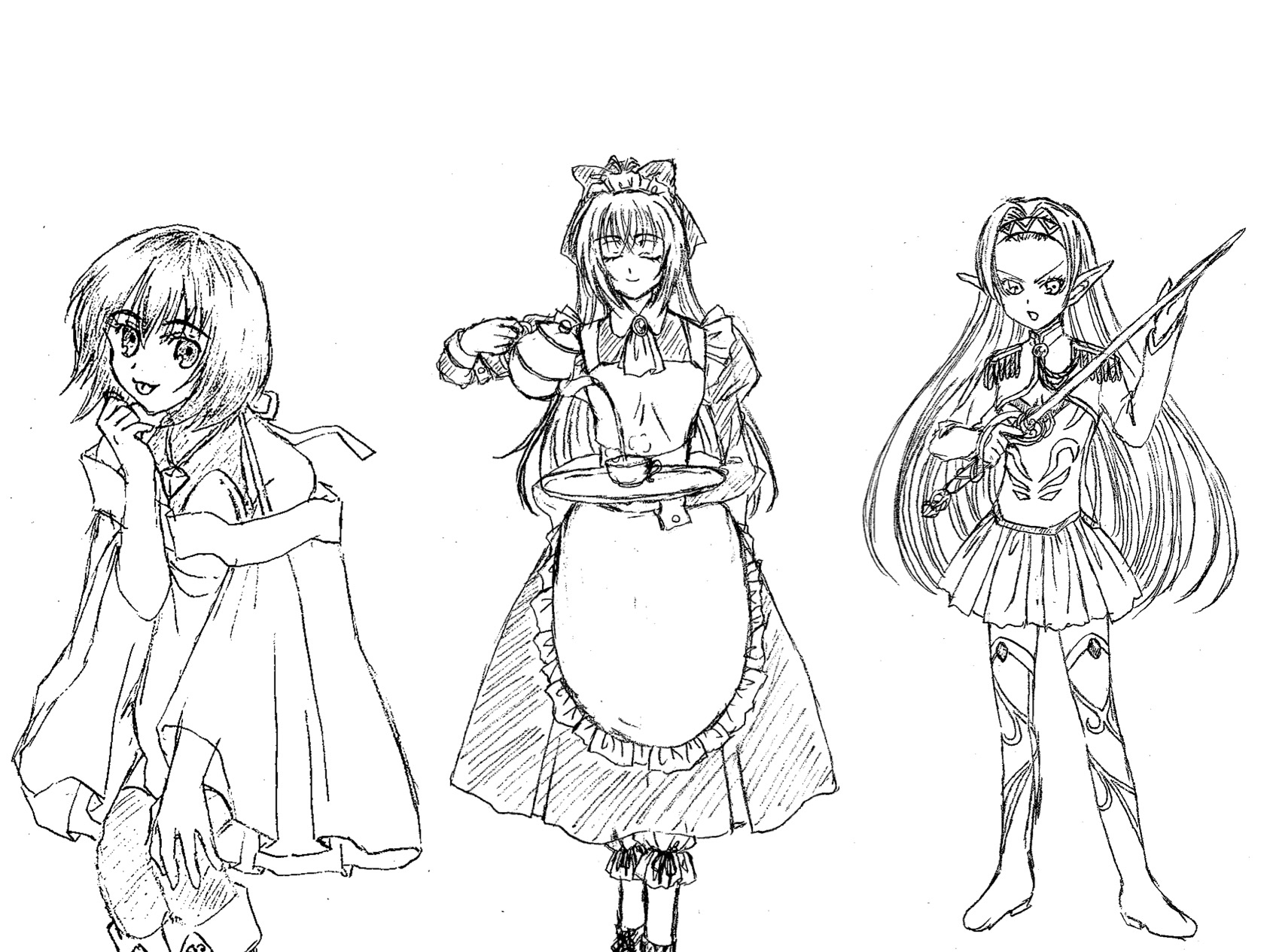

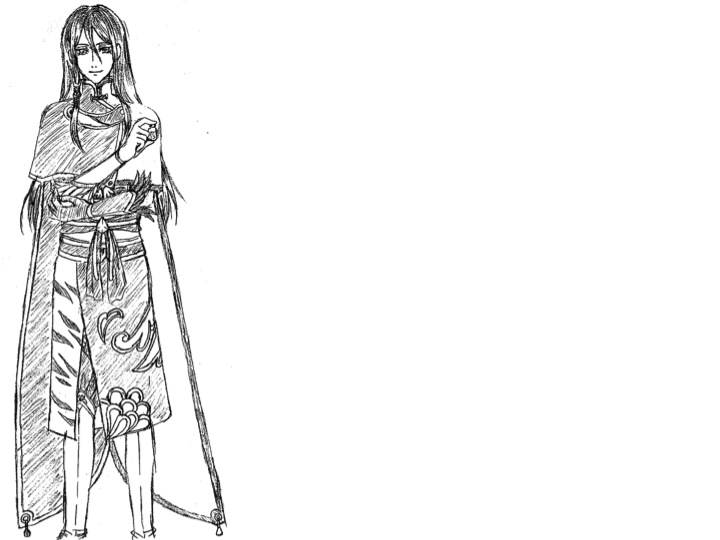

一人の学生が、カナン・エステリア(下図)にそう言って書類を手渡した。

「これを届ければいいのね。分かったわ」

カナンはそう言って学生からレポートを受け取ると、彼女の師匠である魔法師フェルガナ・エステリアの研究室へと向かう。

ここは、アトラタン大陸中央部に位置する魔法都市エーラム。この世界の全ての叡智の集積地であり、この世界における(少なくとも公的には)唯一の「魔法師の育成機関」でもある。世界中から魔法師の資質を見出された子女達が集められ、この地に住む魔法師達の下で、彼等の「養子」となり、その様々な魔法に関する技術と知識を吸収している。

カナンは、そんなエーラムの大学院にて研究を続ける女学生の一人である。歳は23歳。専門は、戦乱が続くこの世界において最も需要が高いと言われる(攻撃力に長けた)元素魔法である。清貧・禁欲を是とする生真面目な性格で、自身の中での善悪の規範に基づいて他人を叱責することも多いため、同世代の学生や後輩達からは「気難しくて小煩い女性」と言われることも多いが、フェルガナの一番弟子として、その実力は多くの者達から一目置かれており、既に世界中の君主達から契約魔法師に請われている身である。

しかし、彼女は「とある事情」から、エーラムに残って研究を続ける道を選んでいた。そして、彼女の二人の「妹弟子」もまた、彼女と同じ理由で、このエーラムに留まっていたのである。

******

「フェルガナ様に、お手紙が届いております」

エーラムの郵便配達員がそう言いながら手紙を手渡した相手は、フェルガナを筆頭とするエステリア一門の「次女」、ルナ・エステリア(下図)である。

「分かったのだよ。私から、師匠に渡しておくのだよ」

やや奇妙な言葉遣いでルナは手紙を受け取り、それを片手に師匠の研究室へと向かう。彼女は17歳の練成魔法師であり、アーティファクトを作り出す能力にかけては既に一国の宮廷魔法師級と言われているが、反面、彼女には、この戦乱の時代における魔法師にとってはやや厳しい「特異体質」の持ち主でもあった。

ルナは、魔法を使う際に、目の前で「赤い火花」が散るような幻覚を見ることが度々あり、それが原因で集中力を欠いてしまうことが多い。これが、先天的な体質によるものなのか、何らかの後天的な要因によるものなのかは分からないが、一瞬の判断が必要な戦場で戦うタイプの魔法師には不向きと言わざるを得ない。それ故に、時間をかけてアーティファクトを練成する練成魔法師としての道を歩むことになり、結果的にその道を極めて優秀な成績を収めることになったのだが、本人としては、自分が本当に魔法師に向いているのかどうか、疑問に感じることも多い。

だが、そんな本人の思惑とは裏腹に、強力なアーティファクトを生み出せる能力を持つ彼女もまた、現在の魔法師市場においては引く手数多の存在である。しかし、彼女もまた、当面はどこかの国に仕官するつもりはなかった。その主な原因は、彼女の周囲にいる一人の「騎士」の存在と、彼女の「生家」の事情なのだが、その両点において、自身の姉弟子や妹弟子と極めて似た境遇にあるということには、まだ彼女も(そして、姉弟子も妹弟子も)気付いてはいなかった。

******

「フェルガナ様に、教員会議の時間が予定より早まったとお伝え下さい」

魔法大学の事務員からそう要請されたのは、エステリア一門の「三女」、ユニス・エステリア(下図)である。

「分かりました。ご連絡、ありがとうございます」

ユニスはそう言うと、魔法師らしからぬ武具を装備した状態のまま、師匠の研究室へと向かう。彼女の専門は生命魔法であり、弱冠14歳にして一般課程を修了し、その実力は既に二人の姉弟子と並べても遜色のないレベルにまで達していると言われている。

ただし、それぞれに「本流」と呼ばれる「橙(元素魔法)」と「紫(練成魔法)」の学部を卒業した姉達とは異なり、ユニスは生命魔法の中でも、本流扱いの「緑の学部」ではなく、「常盤の学部」と呼ばれる「亜流」の系統を修めることになった。それは、他人の身体を癒すだけでなく、自身の身体を強化することで、魔法師でありながらも前線に立って戦う能力を極めるという流派であり、魔法師全体から見ても「特異な系譜」に位置付けられている。

天真爛漫な気性だが、基本的には怠惰を嫌う真面目な性格であり、魔法の道にも剣の道にも常に全力で鍛錬に励む。そんなユニスだからこそ、ある意味で「二刀流」とでも呼ぶべきこの特殊な道を極めることが出来たのである。

ちなみに、彼女の得意武器はレイピアであり、その鋭い切っ先で敵の装備の隙を突き、その身体を直接攻撃することを得意とする。これは彼女の剣の師匠である「とある人物」から勧められて習得した技術であり、その人物こそが、今の彼女にとっては「生きる理由」と言っても過言ではないレベルで重要な存在なのだが、彼女自身の中で、その感情の本質が何なのかを見極められていない。そしてそれは、彼女の二人の姉弟子達も同様なのであった。

1.2. 捜索依頼

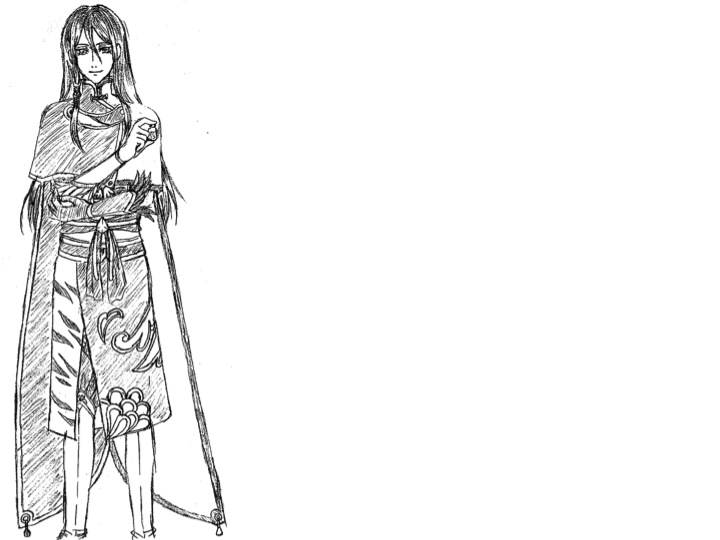

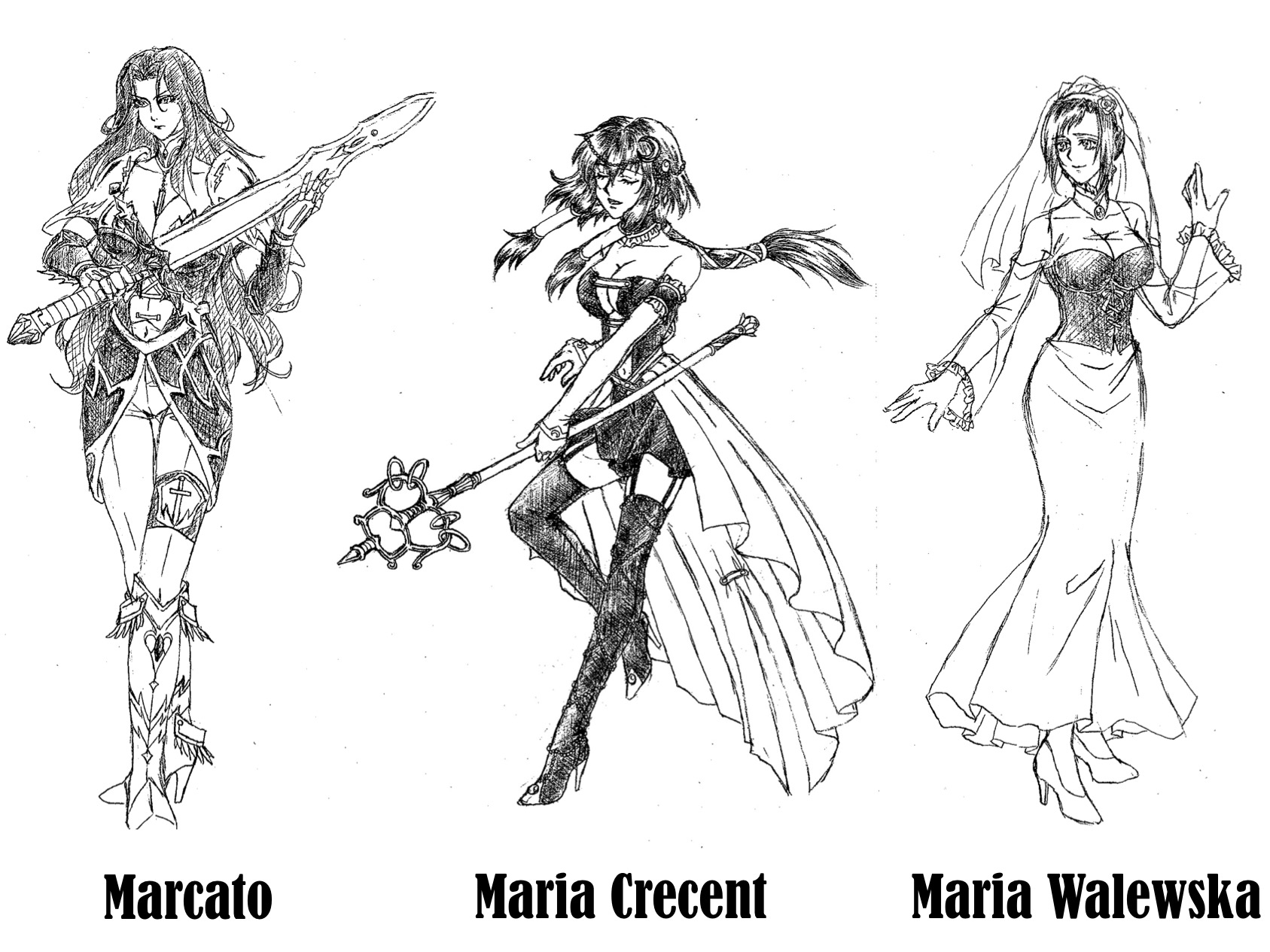

そんな三人の師匠であるフェルガナ・エステリアは、エーラムの研究機関に所属する高等教員としては珍しい、女性の魔法師である(下図)。今のところ、内弟子は上述の三人しかいないが、本来の専門である召喚魔法を初めとして、様々な系統の魔法に精通しているため、様々な学科の講義を同時に担当しつつ、新たな魔法の開発にも積極的に取り組む、教育者としても研究者としても極めて優秀な人物として知られている。

ここ最近は、召喚魔法に関する新理論の妥当性を実証するための大規模な魔法実験のプロジェクトを指揮する多忙な日々を送っており、研究室に一人で寝泊まりすることも多い。そんな彼女の元に、三人の「娘」達がそれぞれの目的で向かおうとしていたその頃、彼女は一人の「騎士(下図)」を、研究室に招き入れていた。

彼の名は、ハインリヒ。21歳の自由騎士である。以前はエーラム近辺で傭兵稼業を営んでいたが、偶然出会ったフェルガナに気に入られて、現在は彼女に「護衛隊長」として雇われている。その剣技は既に一国の騎士団を率いるに足る実力と言われており、「聖印」の力を使いこなす実力も持ち合わせているが、彼の聖印は、なぜか混沌を浄化・吸収することが出来ない特殊な聖印のため、エーラムからは「正規の君主」とは認められず、爵位も与えられていない。

故に、彼の立場はあくまでも「一人の使用人」であり、粛々とフェルガナからの依頼をこなす日々を送っている。部屋の掃除、花壇の手入れ、物品の買い出しなどの雑用から、フェルガナの外出時の護衛、そして時には彼女の依頼で特殊な「任務」を担当することもある。まるで修行僧のように清廉な生活を送りつつ、丁寧な物腰で朗らかな笑顔を浮かべながら、フェルガナのために尽力する彼であったが、時折、どこか寂しそうな顔を見せることがある。それは、彼の「あまりにも重すぎる過去」が原因なのだが、そのことについて彼は一切誰にも語らず、フェルガナもまた、彼のこれまでの経歴については、何も問おうとはしなかった。

「ハインリヒ、申し訳ないが、一つ頼みたいことがあってな」

そう言って、彼女は研究机の上に、一枚の地図を広げる。それは、このアトラタン大陸の北西部に位置する「ブレトランド小大陸」の地図であった。

「私の友人のノギロが行方不明となってしまった。彼を探してもらいたい」

ノギロ・クアドラント(下図)は、フェルガナと同じこのエーラムの高等教員である。フェルガナとは昔から親交が深く、ノギロの妻マーガレットはフェルガナの親友ということもあり、家族同然と言っても差し支えないほどに親しい間柄であった。

そんな彼が半月ほど前に、ブレトランドの中西部に勃興した新興国家グリース子爵領の北端に位置する「紅の山」(下図)の調査に向かって以来、行方不明となってしまったらしい。

この山は休火山で、混沌濃度が高く、火山灰が霧のように舞っていて視界が遮られることが多いことから、日頃はあまり人が寄り付くことはないのだが、ここ最近、近くの街道を通る者達が、次々とこの山に引き寄せられるように足を踏み入れ、そのまま行方不明となる事件が多発していると言う。

途中で正気を取り戻して引き返してきた者の証言によると、彼等はその火山灰霧の中に、一人の「美しいエルフの女性」の姿を発見し、その美しさに見惚れているうちに、徐々に気付いたらその火山灰帯の中に足を踏み入れてしまったらしい。ただ、そのエルフ自身には、何らかの悪意を持って旅人達を(魔法などの力で)魅了しようとしていた様子はなく、何かを探して周囲をキョロキョロと見渡すような、そんな仕草であったという。つまり、彼女自身の意図とは無関係に、見る者を無意識のままに引きつけるほどの美しさの持ち主であるらしい。

このような事態に対して、同子爵領北端に位置するアトロポスの村の領主の契約魔法師であるリン・ストラトスから、エーラムに調査依頼が届いた。当初は、「女性の美しさに惑わされない人物」が望ましいということで、女性魔法師であるフェルガナが適任者として推挙されたのだが、前述の通り、彼女は大規模な魔法実験の最中故にエーラムを離れる訳にはいかなかったため、彼女の盟友であるノギロが、自らその代役を買って出たのである。

だが、そのノギロも火山灰帯に足を踏み入れると同時に、消息を絶ってしまった。彼の護衛として、グリースからはメサイアのナンシー(下図左)、シャドウのクローディア(下図中)、そしてエルフのシャルロット(下図右)が同行していたが、彼女達もまたノギロと共に行方不明の状態らしい。ただ、ナンシーはグリース子爵ゲオルグの従属騎士であり、ゲオルグはまだナンシーの従属聖印の存在を感知しているらしいので、少なくとも彼女の生存は確認されている。

この状況において、グリースとしては、ノギロやナンシー達の捜索隊を出したいと考えてはいるものの、現在は西方の神聖トランガーヌ枢機卿領との戦いが激化しており、そこまで手が回らない状態らしい(直接の依頼人であるリン自身も、現在は妻が妊娠中ということもあり、あまり彼女の側を離れたくないという個人的事情を抱えているようである)。

そして、エーラムとしても、正規の追加調査依頼がない状態で、グリース領である紅の山に独自の判断で捜索隊を出すことには二の足を踏んでいる、というのが現状なのだが、自分の代わりに盟友を危険な場所に送ってしまったフェルガナとしては、このまま放置しておくことは耐え難い。だが、彼女自身は相変わらず長期実験の最中なので、エーラムを離れることは出来ない。そこで、自分の部下であるハインリヒを、ノギロ救出のために派遣したいと考えたのである。

「お主であれば、私や娘達のおかげで美人には免疫があるだろうから、そのエルフに心を奪われる心配ないだろう。とはいえ、さすがに混沌絡みの事件である以上、魔法師を連れて行かない訳にはいかないのだが……、申し訳ないが、今回はウチの娘達は連れて行かないでほしい。そして、この話自体、彼女達には伝えないでおいてくれ」

その理由について、フェルガナは一切説明しない。だが、その深刻そうな表情から、何か「やむにやまれぬ事情」があることを察したハインリヒは、特に深く追求しようとはしなかった。

「分かりました。そのような危険な場所に連れて行くという訳にもいきませんしね」

ハインリヒがそう答えると、フェルガナは安心した表情を浮かべる。とはいえ、現時点では外部から正規の依頼が来ている訳ではなく、エーラム上層部からの捜索命令が出ている訳でもない以上、他の一門から魔法師を派遣してもらうのも難しい。

そこで、ノギロと縁のある現地(ブレトランド)の魔法師達、たとえば、ヴァレフール南部の港町オーキッドで実地研修中のノギロの直弟子ヴェルナ・クアドラント、アントリア子爵ダン・ディオードの契約魔法師であるノギロの旧友ローガン・セコイア、そしてグリースに仕えるノギロの講義の元受講生ヤヤッキー・メレテスとロッシュ・ガイソン、といった面々に協力を依頼する、という方針を彼女は提示する(下図)。

「その中で頼むとしたら、ローガンが適任かと思います」

ハインリヒがそう答えると、フェルガナも同意する。実力的には他の者達よりも遥かに格上であるし、立場的にも、独自の判断で行動することが許される可能性が一番高いのは、おそらくローガンであろう。彼自身は旧友との情に動かされるような性格ではないが、むしろこの状況において、ノギロとの友誼を口実に、本来であればグリース領である紅の山を軍事制圧するために手を貸す可能性は十分にある。

「まぁ、ローガン自身は忙しくて動けないかもしれないが、部下の魔法師を誰か貸してもらえるように、私の方から依頼状を書いておこう。たしか、今回のグリース側からの依頼人のリン・ストラトスの義弟のラーテンが、無任所魔法師として駐在していた筈だ。彼がいれば、もしグリースと揉め事になったとしても、話を通しやすくなるだろう」

フェルガナはそう言って紙と羽ペンを取り出し、ローガンへの手紙を書き始める。ちなみに、ハインリヒがローガンへの依頼を希望した背景には、実は「グリースとはなるべく関わり合いたくない」という彼個人の裏事情があったのだが、彼の「出自」について何も知らないフェルガナは、全くそのことには気付いてはいなかった。

1.3. 決意の旅立ち

しかし、フェルガナがその手紙を書き終えるよりも前に、彼女の研究室の扉をノックする音が部屋に響き渡る。彼女が入室を許可すると、扉の外から入ってきたのは、カナン、ルナ、ユニスの三人であった。この瞬間、フェルガナは一瞬バツが悪そうな顔を浮かべる。

「お、お前達……、何の用だ?」

「とりあえず、師匠にお手紙なのですよ」

そう言って、まずはルナが預かっていた手紙をフェルガナに渡す。続いて、カナンが学生から預かっていたレポートをフェルガナのテーブルの上に提出しつつ、軽く睨むような視線を師匠に向けながら、彼女を問い詰める。

「今の話は、どういうことなのですか?」

「……どこまで聞いていた?」

「最初から最後まで、です」

そう、彼女達三人は、それぞれに託された要件をフェルガナに届けるために、彼女の研究室の前で「先客」であるハインリヒへの要件が終わるのを待っていたのだが、その間に、部屋の中から溢れてきたフェルガナの話を聞いてしまったのである。そして三人とも、フェルガナとハインリヒが自分達に黙って話を進めようとしたことに対して、納得していない様子であった。

「すみません、先生。聞くつもりはなかったのですが……」

ユニスはそう言って平謝りするが、これは明らかに、部屋の外まで聞こえるような声で不用意に話していたフェルガナ自身の失態である。

「やれやれ、これは失敗してしまいましたな」

ハインリヒにそう言われたフェルガナは、ため息をつきながら自嘲気味に同意する。

「そうだな。だが、お前達自身、今はブレトランドには行きたくないだろう?」

開き直ったような口調で三人に向かってフェルガナがそう言うと、まず、ルナが目を逸らしながら答える。

「確かにそうなのだよ。ただ……」

そこからどう言葉を繋げれば良いか分からず、言い淀むルナに対して、ハインリヒが優しい口調で語りかける。

「危険な場所だし、行きたくないのは分かる。とりあえず、しばらく君達とは会えなくなると思うが、その間に、僕のハーブ園の手入れをしておいてくれないか?」

「そうじゃないのだよ。危険だから行きたくないのではなくて、その……」

ルナがブレトランドに行くことを躊躇している本当の理由は、彼女の「出自」に由来する事情である。そして、実はカナンやユニスも似たような事情を抱えており(しかし、彼女達は互いの出自については、何も聞かされていない)、そのことをフェルガナも知っているからこそ、フェルガナは「娘達」にはこの件を伝えたくなかったのである。

だが、ルナの中にはそれと同等以上に、彼について行きたいという気持ちもあった。少なくとも、一流の魔法師であるノギロやグリースの精鋭部隊ですらも行方不明になるような場所に、ハインリヒを一人で向かわせることには同意しかねていたのである。そして、同じ思いを抱いていた末妹が、返答に困っていたルナよりも先に口を開く。

「兄さん、誰が行かないと言いました?」

ユニスはハインリヒのことを「兄さん」と呼ぶ。厳密に言えば、ハインリヒは彼女達とは異なり、フェルガナの「養子」ではないので、「義兄妹」関係にある訳ではない。しかし、彼女は彼に対して「肉親」あるいはそれ以上の強い「情」を抱いていることもあり、自主的に(勝手に)そう呼んでいるのである。

「兄さん、私を鍛えて頂いたのは、こういう時のためではないのですか?」

「いや、確かに私は君を鍛えたが、それはわざわさ危険な場所に行かせるためではなく、自分の身を守るためにだね……」

困った表情を浮かべながら、ハインリヒはユニスを宥めようとする。そう、彼女にレイピアを勧め、武術を教えたのは人物とは、このハインリヒなのである。ちなみに、レイピアを勧めた理由としては、彼の心の中にある「一人の女性」の記憶が無意識のうちに影響していたのであるが、そのことはユニスが知る由もない。

こうして、なんとかユニスを思いとどまらせようとするハインリヒに対して、ユニスは更に上目遣いで、やや涙目になりながら訴えかける。

「ユニスは……、役立たずですか?」

「いや、君がよく頑張っているのは知っている。君のことを役立たずだと思ったことはない。だが……、ここから向かう先は危険で、そんなところに君を向かわせたくはないんだ」

歯切れの悪い口調でそう答えるハインリヒであったが、それを聞いたユニスは、なぜか少し嬉しそうな顔を浮かべる。

「まぁ、兄さん♥ 私が大切だなんて♥」

勝手に脳内補完してそう解釈したユニスであったが、それでも一緒について行きたいという気持ちは収まった様子はない。彼の向かう先が危険な場所であれば尚更、彼女としてはなんとしても同行するつもりである。そして、カナンやルナもまた、自分達に知らせぬままハインリヒを危険な場所に送ろうと考えていたフェルガナに対して、責めるような視線を向けていた。

そんな彼女達を目の当たりにしたフェルガナは「面倒なことになったな」と言いたげな表情を浮かべながら、コートを羽織って部屋から出て行こうとする。

「とりあえず、あとはもうお前等に任せる。お前等がそれぞれの事情に鑑みた上で、どうすれば考えればいい」

そう言って、フェルガナは逃げるようにその研究室を後にした。36歳にして独身の彼女ではあるが、彼女の中の「女性としての感性」は決して衰えてはいない。そう、彼女は既に気付いていたのである。娘達がハインリヒに対して、特別な想いを抱いていることを。そしてそれが、場合によっては彼女達の「出自」に基づく事情をも乗り越えるような結論を導き出す可能性があることも理解していたからこそ、あとは彼女達自身の判断に任せるしかない、と考えていた。

「そ、そんな……。じゃあ、カナン、君からも二人を説得するのを手伝ってくれ」

雇い主に逃げられたハインリヒは、「長女」のカナンにそう訴えかけるが、彼女はやや呆れ顔でため息をつきながら答える。

「説得出来ると思ってる?」

「君が言ってくれれば、思い留まってくれるかもしれない、じゃ、ない、ですか……?」

ハインリヒはそう答えたが、カナンの表情を見る限り、彼女自身もまた「思い留まる気」が無いことを察して、徐々に言葉に勢いがなくなっていく。すると、それまで「迷い」を抱えていたルナも、決意の表情を浮かべて再び口を開く。

「ノギロ先生は、私の友人の師匠でもあるのだよ。そこにハインリヒさんが行くというのなら、私が行かない理由は無いのだよ」

そう、フェルガナが「協力者候補」として名前を挙げていたノギロの弟子のヴェルナ・クアドラントは、ルナの数少ない友人の一人でもある。実際のところ、彼女の中ではそれでも「行きたくない理由」はあったのだが、それよりも大きな「行くべき理由」が、既に彼女の中で確立されていた。

「いや、しかし、しかしだなぁ……」

「兄さん、連れてってくれないの?」

ユニスが追い打ちをかけるようにそう言うと、ハインリヒは更に苦悩の表情を浮かべる。そこに、カナンが「とどめの一言」を告げる。

「ハインリヒ、諦めて。あなたがこの二人を置いて行ったら、この二人は勝手にあなたを追いかけて行くだけよ」

カナンは「この二人」と言っているが、おそらくその状況になったら、必然的にカナンも二人と同行することになるだろう。それはハインリヒにも分かっていた。

「……分かった。だけど、本当に危なくなったら、君達は逃げるんだよ。いざとなったら、僕の指示に従うように。いいね?」

そう言って、ハインリヒはやむなく彼女達の同行を認める。こうして、三人の魔法師を連れた一人の「(擬似聖印を持つ)擬似君主」という、奇妙な編成の「ノギロ捜索隊」が結成されることになるのであった(ちなみに、ユニスから「教員会議の時間変更」を聞かされなかったフェルガナは、会議に遅刻して他の教員達から顰蹙を買うことになるのだが、それはこの物語の主題とは関係ないので割愛する)。

翌日、彼等四人はブレトランドに向けて出発する。アトラタン大陸からブレトランドに行くための航路として彼等が選んだのは、ヴァレフール南端の港町オーキッドから北上し、バクスチュアル・クローソー経由でグリースへ入国する、というルートである。今のところ、ヴァレフールとグリースの関係は良好なので、この経路が一番安全だと考えられていた。

当初、ハインリヒはアントリアの首都スウォンジフォートか、もしくは神聖トランガーヌの港町ユーパンドラを経由してブレトランドに入るルートを想定していたのだが、三人の魔法師達と同行することを考えて、最も街道上の安全性が高いと思われるこの道を選択するに至った。なお、この時になぜか(オーキッドのヴェルナと会いたがっていた筈の)ルナがやや難色を示していたのだが、その理由を明確に説明出来なかったこともあり、最終的には彼女もこの方針を受け入れるに至る。

そして、ヴァレフールは現在、幻想詩連合に所属しているため、同じ連合に所属するブレトランド対岸の都市国家ローズモンドから海路で現地へと向かおうとしていた彼等であったが、その途上、ローズモンドの街中で、船着場へと向かおうとする途中で彼等とすれ違った一人の女騎士(下図)が、ハインリヒに声をかけた。

「そこの御仁、何処かの名のある君主の方か?」

突然そう問われたハインリヒだが、淡々と落ち着いた口調で答える。

「いえ、私などは、あなたのようなお方に声をかけられるような、立派な者ではありません」

そんな二人のやり取りの後方で、ルナは内心激しく動揺しながら、密かにその場から離れようとしていた。

(どうしてここに……? ここで会うのはまずいのだよ)

ルナはその女騎士と顔を合わせないように密かに物陰へと隠れる。幸い、女騎士の視線はハインリヒに集中していたようで、彼女の存在には気付いていない。

「そうか……、いや、其方の身体から、『奇妙な聖印』の力を感じてな。もしかしたら其方であれば『あの投影体』を制御出来るやもしれんと思ったのだが……、出来れば、私と同行してブレトランドに来てくれないか?」

そう言った上で、彼女は自己紹介を始める。彼女の名はヴェラ・シュペルター。現ヴァレフール伯爵ワトホート・インサルンドの妹であり、同国の七男爵の一人、イアン・シュペルターの妻である。彼女曰く、現在、首都ドラグボロウの北西に位置するクリサリス湖に巨大な投影体が出現し、現在、近隣の街の領主の妹が、その投影体と「精神を同化」させることによって、一時的にその動きを封じている状態だという(詳細は

「炎のさだめ」を参照)。

一応、このクリサリス湖の投影体の話はエーラムにまで伝わってきてはいたものの、その投影体を「制御する」というのが何を意味するのか、彼女の説明を聞いても、今ひとつハインリヒ達にはイメージが掴みにくい。ただ、ヴァレフールが誇る名将「姫騎士ヴェラ」の名は、ハインリヒ達も知っている。「その彼女でも制御(浄化?)出来ないほどの投影体」をどうにか出来る力を、ハインリヒの体内に潜む聖印に彼女は感じ取っているようである。

そして、この話を聞いたハインリヒは、心の内側にいる「何者か」と、密かに脳内で会話を交わしていた。

(これはもしや「他の6人」の中の誰かなのか?)

(おそらくな。その形状からして、マルカートの可能性が高い)

(どうにか出来るのか?)

(残念だが、私の力では「彼女」を制御するのは難しい。それが出来るとしたら「あのお方」くらいだろう)

そんな「独り言(?)」を心の中で展開させていることを周囲に悟られないまま、ハインリヒは淡々と返答する。

「申し訳ございませんが、私などは、国の命運を揺るがすほどの大事件を解決出来るほどの器ではございません」

すると、それに合わせてカナンもまたヴェラに向かって頭を下げながら、付言する。

「私達は、紅の山で行方不明になっている知人の捜索に行かなければならないのです。一刻を争う事態ですので、申し訳ございません」

「紅の山か。あそこは今、どちらの領地だったかな……? まぁ、いずれにせよ、より優先すべきことがあるのなら、仕方ないな」

そう言って、ヴェラはその場を立ち去っていく。そして、物陰からその状況を確認したルナは、何事もなかったかのようにハインリヒ達に合流しようとしたのだが、その一連の様子に気付いて人物が一人だけいた。ユニスである。

「ルナさん、今、どこに行っていたのですか?」

「いや、別に、大した用事じゃないのだよ」

そう言ってごまかすルナに対して、カナンとハインリヒも彼女を嗜める。

「ダメよ、ルナ。勝手に一人で出歩いて、迷ったらどうするの?」

「そうですよ。街の中には、スリとか、暴漢とか、悪い大人達がいるのですから」

実際のところ、17歳のルナへの説教としては、やや子供扱いしすぎなようにも思えるが、どこか浮世離れした雰囲気のルナに対して、年上組が必要以上に過保護になってしまうのも、当然と言えば当然だろう。だが、彼等もユニスも、それ以上のことは追求しようとはしなかった。まずはそれよりも先に、オーキッドへの航路を確保する方が先と考えていたのである。

2.2. 船着場の魔法少女

その後、船着場に着いた彼等は、どうにか無事にオーキッドへの船便を確保する。そして、搭乗前に乗客名簿に名前を書くための列に彼等が並び始めた直後、すぐ後ろに並んだ少女(下図)が、ハインリヒに語りかけた。

「ほう、美女を三人も侍らせるとは、なかなか良い御身分の騎士殿じゃな」

そこにいたのは、魔法師風の奇妙な装束を身にまとい、額に青い水晶のような何かが埋め込まれた、10歳程度の少女である。魔法師としてはユニスもかなり若いが、それ以上に彼女は若い、というよりも、幼い。だが、その口調と物腰は明らかに熟年女性のそれである。そして、魔法師の中には自身の外見を変えることが出来る者がいることを、エーラムから来た彼等が知らない筈は無かった(無論、それと同時に、魔法師気分が味わいたいだけの「なりきり少女」が存在することも彼等は知っている訳だが)。

そして、彼女の姿を見た瞬間、ハインリヒの中の「何か」がビクッと反応する。ハインリヒが、自分の中のその「何か」の反応に気付きながらも平静を装っていると、彼女はそのまま一人語りを続ける。

「それにしても、三人とも魔法師とは、お主もなかなか目が高いな。やはり、嫁にするなら魔法師に限る。女騎士は気が強すぎていかん。ましてや投影体など論外じゃ。あやつらは、いつまで経っても、元の世界に残してきた本命のことが忘れられんものだからな」

「ちょ、ちょっと! あなた、いきなり何を言ってるの!?」

したり顔でブツブツと呟く少女に向かって、カナンがそう声を荒げると、少女はニヤリと笑いながら答える。

「私か? 私はただの、通りすがりの美少女魔法師じゃよ」

「あなたみたいな人、エーラムで見たことないわよ!」

不敵な笑みを浮かべる少女に対して、カナンはそう言ってのけるが(実際、彼女の風貌は明らかに魔法師風ではあるものの、服装もタクトも明らかに現在のエーラムのそれとは異なっていた)、少女は全く意に介さぬまま、ハインリヒに向かって話を続ける。

「だが、気をつけろよ。三人囲えるだけの甲斐性があるなら良いが、三人をきちんと平等に扱わないと、いずれ取り返しのつかないことが起こるからな」

「え? あ、は、はぁ……」

唐突な少女の言い分に困惑しつつ、どうリアクションすれば良いか分からないハインリヒであったが、そんな様子が更にカナンの怒りに油を注ぐことになる。

「ちょっと! ハインリヒも『はぁ』じゃないでしょ! 何なのよ、あなた! いきなり現れて失礼なことばかり!」

だが、それでも彼女はカナンを無視したまま、今度はユニスを指差して、こう告げる。

「まぁ、わしの推し嫁は、彼女じゃがな」

突然そう言われたユニスは一瞬驚くが、すぐに照れながら満面の笑みを浮かべる。

「まぁ、お似合いだなんて、ありがとうございます♪」

そう答えたユニスの声を改めて聞いたハインリヒ達は、この魔法少女の声質が、どこかユニスと似ているような、そんな印象を受ける。偶然なのかそれとも、何か関係があるのかは分からないが、この一連のやりとりに対して、今度は、それまで静観していたルナまでもが露骨に不機嫌そうな表情を浮かべる。

「なんでユニスなのだよ?」

「うーん、お主はなぁ。悪くはないんじゃが……、まぁ、やめておこう」

「あなた、ホントに失礼よ! 名を名乗って下さい!」

さすがにカナンが血管切れそうなレベルで怒っているのを感じ取った「通りすがりの少女」は、ようやく少しだけ真剣な表情を浮かべて答える。

「私の名はマリア。今は『ただのマリア』じゃよ」

マリアという名自体は、この世界では珍しくない。実はカナンの「生家の身内」にも、その名を持つ者がいたのだが、外見も雰囲気も似ても似つかぬ彼女に対して、何らかの関係性があるとは思えなかったので、特にそのことは気に留めなかった(実際のところ、直接的には無関係なのだが、そのことを彼女達が知ることになるのは、もう少し先の話である)。

「わかりました、マリアさんですね」

「まぁ、別にお主らのことも嫌いではないぞ。色々あったとはいえ、お主らも……、あ、いや、これ以上はやめておこうか」

先刻から、何かを知っているかのような思わせ振りな素振りを続ける彼女に対して、(一人喜んでいるユニス以外は)誰もが一定の不信感を感じつつ、やがて名簿に名前を書く順番が回ってくると、実際に彼女はハインリヒ達の後に「マリア」と記載し、そのまま彼等と共に、今度は船へと乗船する列に並ぶ。

「兄さん、私達、お似合いですって♪」

「ちょっと! ユニスまで真に受けないで!」

「……あまり、怪しい人に変なことを言われても、信じないようにね」

「あら、兄さん、あの人は正しいことしか言ってませんわ♪ それとも、ユニスのことはお嫌いですか?」

「いやいや、君はとても可愛いと思うよ。だから、もっといい男の人をだね……」

すっかり有頂天なユニスに、ハインリヒとカナンが振り回されている後ろで、ルナは「余計なこと」を言ってきたマリアに対して、冷たい視線で睨みつけるが、それに対してもマリアは飄々とした態度で答える。

「取られるのが嫌なら、お主もあやつを見習って、もう少し積極的になれば良いじゃろう」

すると、さすがにこれ以上、自分達の関係を掻き乱されるのは我慢ならないと思ったカナンが、マリアに向かって怒号を浴びせる

「もう、船の上では話しかけないで下さいね!」

「うむ、分かった。ここから先は若い連中に任せよう」

「そういう話ではなくてですね!」

「……そっちの方が、よっぽど若く見えるのだよ」

「まぁ、どちらにせよ、お主らも取り返しがつかないことになる前に、伝えるべきことは伝えておくことじゃ」

若い娘達を一通りからかって満足した様子のマリアは、そう言いながら乗船し、そのまま彼等の客室とは別方向のブロックへと向かって行く。そんな彼女の後ろ姿を見送る中、ハインリヒは、自分の中の「何か」と語り合っていた。

(あの少女はもしや……?)

(間違いない。私達と共に「あのお方」に使えていた魔法師だ)

(では、「仲間」ということですか?)

(昔はな……。俺は今でも、アイツのしたことを許してはいない。だが、「あのお方」が許してしまった以上、責めることも出来ん)

(……今、彼女は何の目的でこの船に?)

(分からん。そもそも「私」の存在に気付いているのかどうかも分からんが……、いずれにせよ、アイツは油断のならない女だ。あまり関わらん方がいい)

ハインリヒの「内側」でそんなやりとりが繰り広げられていることなど露知らず、エステリアの三姉妹は、それぞれの期待と不安を胸の中で抱きつつ、傍らに立つハインリヒの横顔を眺めているのであった。

2.3. 船上にて

こうして、色々と予定外の出会いがありつつも、彼等を乗せた客船は何事もなく無事に、ブレトランド南部のヴァレフール領オーキッドへ向かって出航していく。そして、やがて日が落ちて夜を迎える頃、カナンは船内の食堂にて、他の乗客達から、ブレトランドの現状に関する情報を得ようとしていた。主に中年男性の商人達を中心とするこの空間において、若く美しい女魔法師のカナンは一際目立つ存在であり、必然的に彼女に対して多くの男性達の視線が集まってくる。

その中の一人がグラスを片手に、カウンターで呑んでいるカナンに近づき、語りかけてきた。

「姉ちゃん、一人旅かい?」

「仲間はいるけど、別のところでもう寝てるわ」

厳密に言えば、この時点で他の面々が寝ているかどうかは把握していなかったが、別に詳しく説明する必要もない以上、とりあえずそう返しておけば良いと彼女は判断したようである。

「ってことは、姉ちゃんの『今夜』は空いてるってことでいいのかな?」

「生憎だけど、今はここで呑みたい気分なの。あなたは、どういう人なの?」

「俺は、ローズモンドとヴァレフールの間で商売をしている者なんだが……、最近、オーキッド行きの便が減ってしまってな。ちょっと面倒な状態なんだよ」

その商人の男曰く、現在のヴァレフールは、伯爵位継承を巡る問題から、実質的な分裂状態にあり、大陸の幻想詩連合諸国とのパイプ役だった騎士団長ケネスが反体制派の実質的な頭目であるため、現体制支持派のオーキッドとローズモンド伯爵領との関係が悪化しているのだという。一応、その状況を打破するために、現体制派もローズモンド側と会談の席を設けようとはしたものの、そこで謎の「毒入りロブスター事件」が起きてしまったこともあり、関係は悪化の一途を辿っているという(詳細は

「ブレトランド八犬伝」第1話を参照)。

カナンはブレトランドが色々と厄介な状況になっていることを察しつつ、渡航先に関する最低限必要な情報を聞き終えると、そのまま男達をあしらって、静かに部屋へと戻っていく。彼女を酔い潰そうとしていた男達は、あっさりと彼女に呑み負ける形でそのまま酒場のカウンターで突っ伏して寝息を立てていた。長女として、酒好きの師匠の晩酌に付き合った経験が、思わぬところで役に立ったようである。

******

一方、客室に残っていたルナは、自らのタクトを用いて、オーキッドにいる筈のヴェルナに向かって通信を試みていた。これから先、そちらに向かう予定なので、彼女と合流するにせよ、しないにせよ、現地と彼女自身の状況を確かめてみたいと思ったのであろう。

だが、距離的には十分に通じる筈の場所にいると思われる彼女のタクトから、全く何の反応もない。ルナが送った念波が届いているのかどうかも分からない、という状況である。

(どうしたのだよ、ヴェルナ……?)

もしかしたら、彼女の身に何かあったのかもしれない。そう考えると、ますます不安な気持ちが高まり、彼女は部屋の中で一人でいる状況に耐えられなくなり、カナンが戻ってくるよりも先に、船の甲板へと向かう。そこに誰がいるかは分からなかったが、なんとなく、密閉空間の中にいるよりは、外に出た方が気が紛れると思ったようである。

それに加えて、タクトに魔力を込めようと集中しすぎたせいで、彼女の目の前に、彼女の持病の「幻覚」が発生していた。これ自体はそれほど深刻ではないが、この幻覚に伴う頭痛を解消するためにも、ひとまず甲板に出て夜風に当たった方が良いと考えたルナであった。

******

そんな彼女が向かった先の甲板の上には、既に先客がいた。ユニスである。彼女は一人、これから向かう先のブレトランドを見つめながら、もう何年も会っていない「身内」や「知人」のことを想いつつ、複雑な感慨に浸っていた。

すると、そんなユニスの背後から、ルナよりも先に甲板に上がり、彼女に声をかける人物が現れた。ハインリヒである。

「こんな夜遅くに甲板にいると、身体が冷えますよ、ユニス」

自分以外の誰かが甲板にいたことに驚いた彼女であったが、すぐにその声の主がハインリヒだと分かり、笑顔を浮かべる。

「兄さん、私を心配してくれたの?」

「あなたは、私の大切な友人ですからね。あなたのことは心配していますよ」

そう言って、彼女のために用意した暖かい飲み物をユニスに渡す。「友人」と言われたユニスは複雑な表情を浮かべながら、素直にそれを手に取り、その容器の温もりで両手を温める。

「ありがとうございます」

素直にそう答えたユニスが真剣な表情で再び船先を見つめると、その視線が気になったハインリヒが、彼女に問いかける。

「この先のブレトランドに、何かあるのですか? 話したくないのなら、無理に聞こうとは思いませんが……」

「兄さんは、私の秘密、知りたいですか?」

そう言われたハインリヒは、ユニスの真剣な眼差しに一瞬固まりつつも、すぐにいつもの落ち着いた表情を取り戻す。

「あなたが話したいと思うのでなければ、やめておいた方がいいと思います。私は、誰かの秘密を抱えて生きていけるほど、立派な人間ではありませんから」

そう答えたハインリヒに対して、ユニスは寂しそうな表情を浮かべる。

「そうですか……。でも、いつか……、聞いて下さいね」

「はい、ちっぽけなこの私でもよろしければ」

「私の兄さんは、ちっぽけな人じゃありませんよ」

そんなやりとりを通じて、ようやくユニスに笑顔が戻ったのを確認すると、ハインリヒも笑顔で彼女に語りかける。

「あなたには、暗い顔よりも笑顔の方がよく似合いますよ」

「まぁ、兄さん……」

思わず照れて、一瞬ハインリヒから視線をそらしたユニスであったが、その次の瞬間、ハインリヒの視線の先に、別の女性が現れた。タクト通信で疲労した頭を冷やすために甲板に上がってきたルナである。明らかにフラフラの様子で、手すりにつかまりながら船縁を歩く彼女を見ると、ハインリヒは反射的に彼女に向かって駆け寄っていく。

「大丈夫ですか、ルナ? 船医に言えば、船酔いの薬などをもらえるかもしれませんが……」

そう言いながら、ルナの背中をさするハインヒリに対して、ルナは片手を上げて制止する。

「いや、船酔いではないので、大丈夫なのだよ」

そう言いながら、ルナは今の自分の症状に至るまでの経緯を説明する。ハインリヒも、ルナの幻覚体質のことは知っているので、すぐに状況を理解した。

「魔法を使う度にこれでは、魔法師失格なのだよ……」

「いえ、そんなことはありませんよ。これまでも、あなたが強化してくれた魔法の武具のおかげで、私は何度も命を救われました。私がここにこうして立っていられるのも、あなたのおかげなんですよ」

錬金術師である彼女は、薬品調合と武具強化の専門家である。ハインリヒがフェルガナの依頼で何らかの任務に赴く時は、必ず事前にルナが彼の武具を魔法で強化しており、実際にハインリヒはその強化された武具によって何度も助けられていた。そして今回も、彼女は出発前に全員分の武器や防具を魔力増強しており、既にその時点で、相当な精神力を費やしていたのである。

「そう言ってくれて、ありがとうなのだよ」

ハインリヒによって心も身体も癒されたルナは、徐々に幻覚症状も収まっていき、やがて自然な笑顔に戻る。自分を魔法師として必要としてくれるハインリヒは、ルナの中ではこの上なく大きな存在であった。そして、出来れば「それ以上の存在」になりたいと思いつつも、ユニスのように積極的にはなれない、そんな自分に苛立ちを感じてもいた。

一方、結果的にハインリヒとの「二人きりの時間」を邪魔されたユニスの方は、そんな二人の様子を、拗ねた様子で眺めていた。ルナは自分に自信がないようだが、実質的に一番彼女がハインリヒの役に立っているような気がして、むしろユニスの中ではルナに対して劣等感を抱いていたのである。

しかし、当のハインリヒは、そんな二人の少女の想いなど、全く気付いてもいなかった。彼はそもそも、自分が「誰かと幸せに添い遂げる権利のある人物」とは思っていなかったのである。彼がそうなってしまった理由を彼女達が知ることになるのは、もう少しだけ先の話であった。

2.4. 海賊船の襲来

こうして、船の甲板で夜風に当たっていた三人であったが、やがて彼等の視界の先に、不気味な様相の「巨大な船」が現れる。そして、その船から、信じられないほど大きな「人間の男性と思しき声」が聞こえていた。

「この船にカナン・エステリアが乗船している筈だ。彼女の身柄をこちらによこせ! 断れば、今からその船にどデカイ一発をお見舞いするぜ!」

その声は、明らかに何らかの特殊な(魔法もしくは投影装備による)「拡声装置」によって拡大された音波である。そして、その海賊船の先端には、巨大な大砲が設置されているのも確認出来た。それもまた、おそらくは異世界から投影された代物であろうことは容易に想像出来る。少なくとも、明らかに本来のアトラタンの技術レベルを超えた兵器であり、彼等が「ただの海賊」とは呼び難い「実力」の持ち主であることは間違いないだろう。

「兄さん、どうしますか?」

「あんな怪しい連中にカナンを渡す訳にはいきません。まずは、交渉でどうにか出来るか確認したいので、それまではカナンには隠れていてもらわなければ」

ユニスに対してそう言ったハインリヒであったが、彼等がそう思っていても、他の乗客や船員達は、そうは思ってくれない。甲板の下の船内は、既に大混乱に陥っていた。

「おい、カナンって誰だよ!?」

「てか、なんで俺達が海賊船に襲われなきゃならんのだ!?」

船内にそんな人々の声が響き渡る中、乗船前に乗客名簿にその名を書いていたカナンは、隠れられる筈もないことを理解しており、素直に彼等の前に姿を現す。一目みて魔法師と分かる彼女を前にした船員達は、恐る恐る彼女に語りかける。

「あなたが、カナン・エステリアさん、ですね?」

「えぇ、そうよ。正直、海賊に狙われるような覚えは、これっぽっちもないんだけど……、この船が危ないと言うのなら、私が行くわ」

この船の護衛兵の中には、君主も魔法師も邪紋使いもいない。つまり、他の船員や乗客が彼女を海賊船に突き出そうとしても、現実問題として彼女が本気で抵抗すれば、彼女の身柄を拘束するのは難しい。だから、船員達も彼女に対して強気に出ることは出来ないのだが、カナンとしても、一般人を巻き込むつもりはないので、船員と共に状況を確認するために、ひとまず甲板へと姿を現した。

「カナンさん!」

そう言って、心配そうに駆け寄るユニスに対してカナンは落ち着いた表情で応じつつ、その近くにハインリヒとルナがいることを確認する。その上で、なぜこのような事態になってしまったのか、自分の記憶を遡ってみるが、いくら思い出そうとしても、今、彼女達の目の前に現れている異形の海賊船には、さっぱり心当たりがない。

そんな中、ハインリヒが、船員の中で最も身分が高そうな人物に対して、穏やかな言い回しながらも強い口調で釘を指す。

「艦長、我々はエーラムの任務を受けてブレトランドに向かっている最中です。そのことをお忘れなきよう」

「えぇ、それはもちろん、我々も、むざむざお客様を海賊に引き渡すような、そんなことは、えぇ、その、決して、絶対に……」

かなり歯切れの悪い返事だが、現実問題、彼等としてもどうすれば良いのか分からない。今、目の前の巨大な海賊船に立ち向かえるだけの自前の装備が彼等には無いが、かといって、エーラムを敵に回すようなことも出来ない。ただ、この身に降りかかった不運を呪うことしか出来ない状況である。

そんな中、海賊船の先端の巨大な砲台から、「何か」が発射される音がした。その「何か」はハインリヒ達を乗せた客船の真横に落ち、その勢いで船が大きく傾く。どうやら、威嚇射撃だったようである。

「きゃあ!」

「カナンさん、危な……、あぁ!」

揺れる甲板の上で、カナンが体勢を崩して倒れようとしたところを、ユニスが支えようとしたが、そのユニスもまた、その不規則な揺れの中でバランスを崩してしまう。

「二人とも、大丈夫ですか!?」

そう言って、ハインリヒが二人を支える。騎士であるハインリヒにとっては、この程度のことは造作もない。だが、この威嚇射撃によって、他の乗客や船員達はより強い恐怖に怯え、より激しい緊張感が船内に高まっていく。

そんな中、海賊船側から、二度目の「拡声装置による声」が響いてきた。

「今から、そちらに小舟が行く。そこにカナン・エステリアを一人で乗せろ。我々は、彼女に危害を加えるつもりはない。そして、彼女を引き渡せば、お前達にはもう用は無い」

その声は客船に乗っている人々全員に届いていたが、当然のことながら、誰一人として、その言い分をそのまま鵜呑みにする者はいない。だが、彼等の要求を蹴ったとしても、彼等が実力行使に出た場合、どうすることも出来ないのが現状であった。

「みんな、ちょっと荒っぽくてもいい?」

カナンはそう言って、他の三人に目を向ける。その言い回しから、元素魔法師である彼女が、強引にあの海賊船に対して火炎魔法を叩き込むことを意味していることは、容易に想像が出来た。ただ、問題は、それで倒せる相手なのか、ということである。ここで、ルナが口を開いた。

「私達の魔法を一点に集中させても、あの船を一撃で沈めるのは無理なのだよ。そして、次の一撃を打つ前に、さっきの大砲を撃たれたら、この船は沈んでしまうのだよ」

アーティファクトに造詣が深いルナがそう判断したのであれば、他の三人もその見解を信じるしかない。どうやら、少なくとも遠距離戦で喧嘩を売って勝てる相手ではなさそうである。彼等が本当に「生きたままカナンを捕獲すること」が目的なら、こちらの船を沈めるような攻撃は避けるかもしれないが、さすがに、自分達の命の危機を感じたら、当初の目的を放棄してでも敵を排除することを優先する可能性は高い。

「やっぱり、私が一人で行くしかなさそうね」

「いや、それなら私も一緒に行きます。カナンの身柄を確保したいと考えているのなら、仮に私が強引に同船しても、小舟に攻撃は出来ないでしょう」

「兄さんが行くなら、私も!」

「でも、その場合、怒った彼等がこの客船に砲撃するかもしれないのだよ」

こうして、四人がこの状況に頭を悩ませている最中、少し離れたところで、口笛を吹きながら、からかうような流し目で彼等を見ている魔法少女がいた。

(どうしようかのう、でも、さっき、こっちからは話しかけるなと言われてるしのう)

マリアが目線でそう訴えかけているのを理解した(彼女の「正体」を知っている)ハインリヒは、背に腹は変えられんと開き直って、彼女に近付く。

(こいつの力を借りるくらいなら、私がどうにかすることも出来るんだがな……)

ハインリヒの中の「何か」は密かにそう思っていたが、ここはひとまず黙っていた。その「何か」は、あくまでも「ハインリヒ自身」の判断を優先しようとしているようである。

「すみません、力を貸して下さい」

「うむ、お主の方から話しかけてきた、ということは、答えていいんじゃな?」

「伏してお願い致します。先ほどは、失礼なことを申し上げました」

「いや、失礼なことを言ったのは、お主ではないんじゃがな」

そう言って、マリアはチラリとカナンに目を向ける。ハインリヒの中の「何か」は(誰がどう見ても、失礼なことを言ってたのはお前だろ!)と思ってはいたが、ひとまずこの場は黙って聞き流していた。そして、マリアはそのままカナンを見ながら語り続ける。

「とはいえ、あやつがこのまま危険な目に遭うのも、私としても寝覚めが悪い。昔の贖罪の意味も込めて、ここは手を貸してやろう。まぁ、『あやつ』を助けることが、『あいつ』に対する贖罪になるかどうかは分からんがな」

マリアがそう言うと、彼女は右手に持っていた錫杖のようなタクトを掲げる。次の瞬間、彼女の周囲におびただしい量の混沌が集まっていくのをハインリヒ達は実感する。その力が、カナン達はもちろん、彼女達の師匠であるフェルガナをも遥かに上回るレベルであることは、ハインリヒ達にもすぐに分かった。そして、その集まった混沌の力が、様々なエネルギーを内包した巨大な魔力球となって、海賊船の先端に向かって放たれたのである。

その一撃は砲台を直撃し、そして煙を上げて炎上していく。爆煙の奥に微かに見えるその砲台は、もはや砲台としての面影を残さぬほどに変形し、ただの鉄の残骸となっていた。乗客や船員達は、つい先刻まで自分達を恐怖に陥れていた巨大兵器が消失したことに対して内心喜ぶ反面、それよりも更に恐ろしい力を持つ少女が自分達の目の前にいることに戦慄し、ただただひたすら呆気にとられた表情で、マリアを見つめていた。

2.5. 異色の瞳を持つ魔法師

だが、海賊船はそれでも引かず、今度は客船に向けて速度を上げ、接舷してこようとする。どうやら、力づくでこちらの船に乗り込んで、カナンを奪おうとしているようである。

「まぁ、あとはお主等でなんとかなるじゃろ」

一仕事終えたマリアは、迫ってくる敵に背を向けて、ハインリヒ達に対してそう告げる。

「あ、いえ、その、えーっと、ありがとうございました!」

「行きましょう、兄さん!」

「感謝するなのだよ」

「色々と聞きたいことはあるけど、今はそれどころじゃないし」

四人がそう言って、接舷しようとしてくる海賊達を迎え撃つように、客船の甲板の縁に立ちはだかる。

「これを使うのだよ!」

そう言って、ルナはカナンに、自身が開発した異門のタクトを手渡す。これは使用者の魔力を増大させる力を持つ強力なタクトなのだが、補助魔法が専門のルナよりも、攻撃魔法を得意とするカナンに持たせた方が、より有効にその力を発揮出来る。

その上で、まずはルナがハンドグレネードを、カナンがファイアーボールを、それぞれ迫り来る海賊達に立て続けに打ち込む。この結果、敵の半数以上がその二つの爆炎の中で次々と倒れていく。先刻のマリアの一撃ほどではないが、エーラムの若手研究員の中でも指折りのエリートと謳われるこの二人の攻撃の連撃を耐え切れるほどの海賊など、そうはいない。

そして、どうにか生き残った海賊達の一部が、ユニスに向かって弓矢を射掛ける。彼等は「カナン・エステリア」の顔は知らない。だが、魔法師だということは知っている。その上で、「カナンを生かして捕らえなければならない」という今の状況で、明らかに「魔法師らしくない装備(レイピア、ハードレザー、グローブ)の敵」を優先して狙ったのである。どうやら彼等は、ユニスのような「その身を強化して戦う魔法師」が存在するまでは知らないらしい。

だが、彼女は次々と飛んでくる矢をあっさりとかわす。どうやら、ハインリヒから教え込まれた「戦場で生き残るための技術」が身を結んでいるようである。そして、敵が接舷してくる前に、ルナが精神回復薬を「香」という状態で周囲に漂わせることで、強力な魔力を使った自身とカナンの精神力を回復させ、そのまま今度は火炎瓶(バーンエッセンス)を海賊船に投げ込み、敵の弓兵隊を完全に壊滅させる。

それでも、どうにか生き残った海賊達が、接舷と同時に乗り込もうとするが、彼等が甲板に足を踏み入れるよりも前に、ユニスとハインリヒが海賊船に飛び移り、ユニスはミスティックストライクの魔法を用いた上でレイピアで、そしてハインリヒが盾を用いた特殊な攻撃で、次々と彼等を葬って行く。ルナのアームズリーンフォースの力で強化された二人の武具の前には、海賊の雑兵など、全く無力であった。

こうして、「格」の違いを見せつけられた海賊達が怯んで後退する中、海賊船の奥から、魔法師らしき人物が姿を現した。東方の民族色を感じさせる独特の装束に身をまとった、黒色の左目と金色の右目を持つ、長い黒髪のその男(下図)は、客船の縁に立つカナンに対してこう告げる。

「リリア様、貴女を必要としている方々は大勢いるのですよ。さぁ、参りましょう。妹君達がお待ちです」

カナンは、その男に見覚えはない。だが、「リリア」という呼び名と「妹君達」という言葉には、内心激しく動揺する。しかし、相手が何者かも分からない状態で、彼に従うことなど、出来る筈もなかった。

「あなたが誰に頼まれて、どうしてこんなことをしているのかは知らないけど、私はまだ、自分の君主を決めていないし、どこにも戻るつもりはないわ」

カナンがそう言った次の瞬間、彼女達とその魔法師風の男の間に、マリアが割って入る。上空から飛び移ってきたのか、瞬間移動の魔法を使ったのかは分からないが、いずれにせよそれは、一瞬の出来事であった。そして、マリアの後ろ姿しか見えないカナン達にも、彼女の様子が、先刻までの常に余裕を見せていた飄々とした態度とは一変し、激しい怒りを露わにしていることが分かる。そして、彼女が既に自分の周囲の混沌濃度を上げることで「臨戦態勢」に入っていることも、すぐに分かった。どうやら、今の彼女は完全に「本気」の状態のようである。

「この馬鹿弟子が! 私がおらぬ間に随分、好き勝手やっていたようだな! アレは、気安く触れてはならん力だと言っておいただろう」

そう言われた海賊船側の魔法師は、驚きつつも涼しい顔で応対する。

「おや、これは師匠、お久しぶりです。なぜこんなところに?」

「こっちの台詞だ! だが、いずれにせよ、こやつらに手出しはさせんよ」

そう言って、マリアはその長いタクトを、カナン達を庇うように真横に掲げる。

「異な事を仰る。『彼女』の一族は、あなたにとっては仇敵の筈では?」

「彼女にとっては私は仇敵だろうが、私にとっては……」

マリアはそう言って、チラリとカナンに目を向ける。

「……ただの、恋敵の末裔だ」

彼女がそう呟いた次の瞬間、海賊船に乗り込んでいたハインリヒとユニスが、謎の「圧力」によって元の客船に押し戻される。それが何らかの魔法による衝力であることは、エーラムの住人である彼等には容易に理解出来た。そしてそれが、おそらくはマリアから発せられた力であることも。

「すまん、こやつらのことは任せたぞ、パウザ」

客船へと押し戻されたハインリヒに流し目を向けながら、彼女はそう告げる。「パウザ」という「単語」が何を意味しているのか、ハインリヒ以外の者達には分からなかったが、彼女達がその真意を問いかけるよりも前に、マリアと「東洋風の装束を着込んだ男」の周囲に混沌が結集し、そして両者がほぼ同時に尋常ならざる破壊力の魔法を相手に向かって放つ。その衝撃で、海賊船から弾き飛ばされるように客船が離れていき、次の瞬間、海賊船から次々と火の手が上がり、そして徐々に船体が傾いていくのが見える。

「だ、旦那、一体、何が起きてるんですか?」

困惑する船員達がハインリヒにそう問いかけるが、ハインリヒ自身も、今、自分の目の前で何が起きているのかは分かっていない。だが、ひとまずこの状況で言うべき言葉は、一つしかなかった。

「この海域から、一刻も早く離脱して下さい!」

そう言われた船員達は、是非もなくその言に応じ、客船はそのまま海賊船から遠ざかって行く。マリアがどうなったのかは分からないが、少なくとも、あのマリアが本気で戦わなければならない相手に対して、自分達が(乗客を巻き込まない形で)何かが出来るとは思えない。それが、今の彼の判断であった。

2.6. 長女の正体

「皆に、言っておかなければならないことがあるわ」

海賊船が完全に視界から消え、ひとまずは落ち着きを取り戻した客船の中で、カナンが他の三人に対して、そう告げた。その瞳に強い決意が宿っていることが、ハインリヒ達にも分かる。

「聞いても、いいのですか?」

「言い辛いのならば、無理に言わなくてもいいのですよ。どんな事情があろうと、私があなたを守ることには変わりません」

ユニスとハインリヒはそう言ったが、カナンは首を振る。

「ブレトランドに行く以上、今よりももっと面倒なことになるかもしれないから、今、話しておきたいの。いいかな?」

そう断った上で、彼女は少し間を置いてから、ハインリヒ達に向かって、こう告げる。

「あの魔法師が言ってたけど、私の本名はリリア・カークランド。ダン・ディオードの元妻ロレイン・カークランドの妹よ」

ダン・ディオードとは、現在のブレトランドの北半分を支配する人物である(ただし、現在は彼自身はコートウェルズに遠征中で不在)。彼は「アントリア子爵」を名乗っているが、本来その称号は、彼の妻ロレインのものであった。当初は流浪の君主として世界各地を旅していた彼は、ロレインの婿養子として迎えられたものの、ロレインの浪費癖と民を顧みぬ横柄な治世に我慢がならなくなった彼は、妻であるロレインを殺し、その子爵位を奪い取ったのである(『ルールブック2』参照)。

そして、カナンことリリア・カークランドは、そのロレインの妹(先々代アントリア子爵の次女)なのだという。

「私は、こんな性格だから、姉さんが贅沢三昧してるのに対して、色々と諌めたりもしてたんだけど、姉さんが改心してくれる前に、あんなことになってしまったわ……。まぁ、そうなる前に、私はエーラムに来ていたから、特に抗争とかに巻き込まれてはいなかったんだけど」

貴族の子女が魔法師の世界に入る場合、様々なトラブルを避けるために、元の出自を明かさずに、偽名を用いて入門することが多い。カナンの場合も、カナンの正体を知っているのは、エーラム内ではフェルガナと、ごく一部の事務関係者のみである。

だが、彼女の実家である旧アントリア子爵家の中では、彼女の「エーラム内での偽名」を知っている者は何人か存在する。その中の一人が、彼女の妹のミリア・カークランド(先々代アントリア子爵の三女)である。彼女は今、ダン・ディオードによる子爵位強奪に反発する旧子爵家(カークランド家)の残党を率いて、アントリア北部で反体制活動を続けているらしい(

「聖女の末裔」参照)。先刻の魔法師が、その彼女の意を受けて行動していたのかどうかは分からないが、「正統な子爵家」の血筋を引くリリアの存在は、多くの人々にとって「利用価値」があることは明らかである。

「だから、私と一緒にいたら、これからも厄介ごとが一杯降りかかってくることになるわ」

カナンとしては、ブレトランドに行くと決まった時から、もしかしたら(実の)妹達の抗争に巻き込まれるかもしれない、という恐れはあったが、今回の任務地がグリース領の紅の山ということで、ヴァレフール経由で向かう限りは、その可能性は低いだろうと考えていた。しかし、実際にはブレトランドに着く前の段階でこうなってしまった以上、今後もいつ同じような状況に陥るか分からない、と考えるのが当然の話であろう。

「話してくれてありがとうございます。その上で、あなたはどうしたいのですか?」

ハインリヒはカナンにそう問いかける。ブレトランドに帰って、旧アントリア子爵家の末裔としての役割を担うのか、それとも、エーラムに戻って、あくまで一介の魔法師として生きるのか。今のカナンには、どちらの選択肢も可能である。

「今はまだ私は『カナン』よ。今はただのエーラムの学生。ノギロ先生を助けに行くだけ」

「今はまだ」と言っていることからも分かる通り、カナンは「リリアとしての自分」を完全に捨てた訳ではない。というのも、実は上述のミリアからは「アントリアに帰還して、私の契約魔法師になってほしい」と書かれた手紙が送られており、カナンとしては、その申し出を受け入れるにせよ、断るにせよ、いずれ彼女とは直接会って話し合わなければならないと考えていた。

だが、それが「今」ではないとカナンは考えていた。理由は二つある。一つは、カナンのもう一人の妹(先々代アントリア子爵の四女)である「マリア・カークランド」から届けられた手紙である(以下、前述のマリアと区別するために「末妹のマリア」と表記)。末妹のマリアは、幼少時にコートウェルズで行方不明となっていた筈だが、彼女は現在ブレトランドに帰還し、ミリアと「今後の方針」について話し合っているらしい。その「話し合い」の内容については書かれていなかったが、その問題が決着するまでは、カナン(リリア)には帰ってきてほしくないと末妹のマリアが考えていることが、その文面からは伝わってきた。

もう一つの理由は、ハインリヒである。カナンとしては、出来れば彼のパートナーになりたいと、ずっと前から考えていた。ハインリヒは「混沌を浄化出来ない聖印」の持ち主であるが故に、エーラムから正規の君主としては認められていないため、彼の「契約魔法師」となることは出来ないが、仮にエーラムからは認められなくても、自分が生涯をかけて彼のことを支えていきたいというカナンの気持ちは変わらない(そして、君主と魔法師という関係以上に、彼にとっての「特別な存在」になりたいという気持ちもある)。

ハインリヒが自分の気持ちに気付いているかどうかは分からないが、自分自身が(実家の)妹達に対してどう接すべきかの決心がついていない今の状態で、ハインリヒに「フェルガナ先生の護衛の任をやめて、私と一緒にアントリアに来てほしい」とは言えない。だからこそ、出来ることなら、まだ彼には伝えたくなかった。しかし、彼や(エーラムの)妹達にも危害が及びかねない状態になった以上、そうも言っていられなくなってしまったのである。

「分かりました。では、私も『あなたの友人のハインリヒ』として、あなたの身を守りたいと思います」

ハインリヒの中で、カナンが「友人」という位置付けなのは、カナンも分かっている。だが、今、このタイミングで、その「友人」というフレーズに対してどうこう言うことは出来なかった。(エーラムの)妹達もこの場にいる以上(そして、彼女達もハインリヒに対して自分と同じような想いを抱いていることは分かっていた以上)、今は甘んじてその言葉を受け入れるしかない。それが、「エステリア一門の長女」としてのカナンの判断であった。

2.7. 次女の正体

そして、その話を聞かれたルナとユニスは、それぞれに複雑な表情を浮かべる。カナンの「秘密」を知ってしまった二人は、それに対して自分がどう反応すべきか、迷っていた。しばしの沈黙の後、先にルナが口を開く。

「誰にだって、秘密の一つや二つはあるものなのだよ。私だって……」

そこから、何かを言おうとしつつも、果たしてそれが言って良いことなのかどうかが分からず、ルナが口籠る。

「聞かせてくれるのなら、聞くわ」

カナンはそう言った。どうやら、ルナも何か自分に匹敵するくらいの大きな秘密を抱えているらしいことを感じ取ったようである。一方、同じ空気を感じ取ったユニスは、おもむろに立ち上がった。

「私は、失礼します。ちょっと疲れてしまったので」

そう言って、彼女は退室した。ユニスにとって、カナンの「秘密」はあまりにも衝撃的であった。そして、もしルナがそれと同じレベルの「秘密」を抱えていた場合、それを聞かされたら、自分も自身の「秘密」を語らねばならないような空気が生まれてしまうと、直感的に読み取ったのである。ユニスは、まだそこで自分をさらけ出せるほどの決意が固まっていなかった。

そして、ユニスが部屋から去った後、ルナは懐から紙とペンとインクを取り出し、そこに何かを書き始める。

「皮肉なのだよ……」

そう呟きながら彼女は、その紙の上に「Luna Sion Felund」と書き記した。これは、彼女が最初にエーラムに来た時に名乗っていた名である。

「私がここに来た時、最初に名乗っていたルナ・S・フィーランドという名前は、私の本名を並べ替えたものなのだよ」

そう言って、彼女はその下に「Fina Ensullundo」と書き添える。

「私の本名は、フィーナ・インサルンド。ヴァレフール伯爵ワトホートの長女なのだよ」

ヴァレフール伯爵家はブレトランド南部を支配する名門貴族であり、伝統的にはブレトランド全体の「盟主」と呼ばれる一族である。数ヶ月前、先代のヴァレフール伯爵であったブラギスが死去し、その伯爵位を継いだのが、ブラギスの長男であり、ルナ(フィーナ)の父親にあたるワトホートである。しかし、前述の通り、ヴァレフール騎士団の騎士団長ケネス・ドロップスは、そのブラギスの死が「ワトホート派による毒殺」だと主張し、ワトホートの爵位継承の正統性を否定して、現在のヴァレフールは実質的な分裂状態にある(ケネス達は、ブラギスの次男であった故トイバルの嫡男ゴーバンを、伯爵位を継ぐべき後継者として推している)。そして、出港直前にハインリヒ達と出会ったヴェラは、ルナ(フィーナ)の叔母にあたる。

そして、ルナ(フィーナ)もまた貴族出身であることを隠してフェルガナの下に入門することになったのだが、彼女の場合はカナン(リリア)とは微妙に事情が異なり、彼女がエーラムに入門しているという事実自体、ヴァレフールの中にも知っている者は殆どいない。というのも、彼女はヴァレフールの公式な記録では「旅先ではぐれて行方不明」という扱いになっているのである。

これは、父ワトホートによる彼女への配慮であった。つまり、ワトホートは彼女を入門させると決めた時点で、彼女の妹のレアを自身の後継者と明確に定めた上で、彼女には魔法師として自由に生きてほしいと考え、実質的に伯爵家から切り離したのである。これは、兄弟間での継承権争いに悩んだ彼だからこその決断でもあった。

しかし、この事実を知るワトホートの側近達の中には「レア様に何かあった時のために、フィーナ様にはヴァレフールの有力な貴族と結婚して、その血統を残してもらいたい」と考えている者達もいる(その筆頭格は、騎士団の副団長でもあるグレン・アトワイト)。また、逆に、もし彼女の正体が反体制派の誰かに知られた場合、人質としての利用価値があると考えられる可能性も十分にあり得るだろう。

「これからヴァレフールに行くことを考えたら、私が一緒にいたら、何かに巻き込まれるかもしれないのだよ。だから、もし私の存在が足枷になるのなら、私は今からエーラムに帰ってもいいのだよ」

実際のところ、今のルナとしては、自分の存在をヴァレフールの人々に知られたくはない。それは父の意に反することになるし、妹のレアにも迷惑をかけることになるかもしれない。そして彼女自身も(カナンと同様)、ハインリヒ以外の君主に仕える気はなく、ハインリヒ以外の男性と添い遂げる気もない以上、「伯爵家の血筋を引く者」としての自分を求めるヴァレフール貴族達の前に姿を出したくないと考えるのも当然である。ハインリヒがヴァレフールに仕えてくれるのであれば、また話は変わってくるのかもしれないが、現状でそれを期待出来る根拠は何もない。

だから、ハインリヒの近くにいたいという気持ちはあるものの、今回の任務に関しては、自分がついていかない方が良いかもしれない、という想いが、ルナの中では強い。また、そもそも錬金術師としての彼女の仕事は、出発前にハインリヒ達の武具を強化し、そしてカナンに手製の異門のタクトを渡した時点で、もう既に半分以上終わっている、とも考えていた。

一方、この話を聞かされたハインリヒは、彼女に対してどう答えるべきか、迷っていた。彼としては、彼女を追い返す理由は何もない。しかし、彼女の身の上を聞かされると、彼女がそう言いたくなる気持ちも理解出来る。というのも、実は、ハインリヒ自身も、彼女達と同様、ブレトランドの「とある君主」との間で深い因縁があり、出来ることならば「その国」には行きたくないとも考えていたからである。

ここで、しばしの重い沈黙が流れた後、今度はカナンがおもむろに腰を上げる。

「二人だけにしておいた方がいいかな?」

カナンは、ルナだけでなく、ハインリヒもまた「話しにくい何か」について思い詰めているのを察していた。自分がいなくなることで、その状況が改善出来るかどうかは分からないが、最終的にルナを連れていくかどうかの判断はハインリヒが下すべきだと考えていた彼女は、自分がここにいても話を進展させることは出来ないと考えた結果、そう言って部屋を出て行く。もしかしたら、自分がいなくなったことで、ルナがハインリヒに「自分のハインリヒに対する想いと同じ感情」を伝えやすくなるかもしれないが、そうなった時は仕方がない、と自分に言い聞かせていた。妹の幸せを願うこともまた、彼女の中では、姉としての矜持なのである。

そしてカナンが去った後、ようやくハインリヒは彼女に伝えるべき言葉を見つける。

「でも、君はそれでいいのかい? 友人がこっちにいるんだろう?」

そう、ノギロの弟子のヴェルナもまた、ルナの中では大切な存在である。しかも、先刻のタクト通信の失敗から、彼女の身にも何かが起きている可能性が高い。

「それは……、私が行かねばならない理由としては不足なのだよ」

「果たしてそうなのかな? 君がブレトランドに向かう理由としては、それだけで十分なんじゃないか? 少なくとも、君がワトホートの娘であろうと、その程度のことは僕にとっては迷惑でも何でもない。ほら、残ったのは、君がブレトランドに行く理由だけじゃないか」

そう言われたルナは、笑顔でそう語るハインリヒの瞳を目の当たりにして、一つの「決意」を固める。

「分かったのだよ。じゃあ、私はこれからブレトランドに行く。その結果、何が起きるかは分からないけど、出来れば……、私についてきてほしいのだよ」

色々な「意味」を込めて、「迫真の表情」でルナはそう伝えた。それに対してハインリヒは「いつもの穏やかな笑顔」でこう答えた。

「あぁ、ブレトランドでの道案内、よろしく頼むよ」

そう言われたルナは、少し下を向いて一呼吸置いた後、笑顔で答える。

「分かったのだよ。任すのだよ。なにせ、私の国なのだよ」

こうして、ルナ・エステリアことフィーナ・インサルンドは、祖国の宿敵である姉弟子カナン・エステリア(リリア・カークランド)と、そして未だ何かの秘密を抱えていると思しき妹弟子ユニス・エステリアと共に、ブレトランドの地へと赴くことを決意する。そして、ハインリヒもまた、自分を取り巻くこの数奇な運命に戸惑いつつ、ひとまずこの日の夜は自室に戻り、戦いで疲れた身体を静かに癒すのであった。

2.8. 北へと続く街道

その後の彼等の船旅は、特に大きな事件や事故に巻き込まれることもなく、彼等は無事にヴァレフール領オーキッドへと到着する。そして、ヴァレフールに入国する直前に、ルナの正体を知らされたハインリヒとカナンは、彼女の正体が現地の人々に見破られないように、ある程度の変装を施しておいた方が良いだろうと考えた。

一応、ルナはエーラムに来て以来、正体を隠すために(本来は金髪であった地毛を)黒髪に染めてはいるのだが、それでも「フィーナ」と親しい人間が見たら、彼女だとバレてしまう可能性は十分にあるだろう。

「カナン、化粧でルナの雰囲気を変えることは出来ないかな?」

錬金術師のルナは、いつも工房に籠りがちな生活を送っているため、そもそも化粧をする習慣がない。この点については年長者であるカナンを頼った方が良いだろうと考えたハインリヒは、彼女にそう問いかける。

「ごめん、今は化粧道具を持ってきていないの」

この世界の技術レベルにおいて、本格的な化粧を施すためには、それなりにかさばるサイズの化粧道具が必要となる。今回の任務の重要性を考えて、カナンは女性としての身だしなみのための化粧道具よりも、皆が生き残るためのポーションの類を大量に持参することを優先していたのである。

だが、そんな彼女の背後から、ルナの事情を聞かされていないユニスが、(よく事情が分からないまま)ひょこっと顔を出す。

「化粧道具なら、持ってますよ」

そう言って彼女は化粧道具を貸し出すと、ルナはいつになく真剣な表情で、鏡に向かって化粧を始める。まるで、元の顔を消そうとするほどの勢いで。

「ルナさん、そんな真剣にならなくても、十分に綺麗だと思いますよ」

「気にしないでなのだよ」

そんなやりとりを経て、ルナが無事に「変装」を完了する一方で、ハインリヒもまた、この地に入ると同時に「仮面」を装着する。それは、彼もまた「自分の正体を知る人物」と遭遇することを避けるためなのだが、その点については、カナン達は何も聞かなかった。きっと、彼にも自分と同じように、何らかの「秘密」を抱えていることは察しつつも、彼自身が語らない限りは、そこに踏み込むべきではないと考えていたようである。

そして彼等は、港町オーキッドから紅の山を目指して、ブレトランドの街道を北上していく。必死の化粧の甲斐あってか、ルナにとって最大の難関と思われたヴァレフールの首都ドラグボロゥも、(彼女が生きていることを知る)副騎士団長グレンが治めるイカロスも、何者にも見つかることなく通過することが出来た。

ただ、この過程で、ハインリヒとカナンが、なるべくルナを人目につけないよう配慮した歩き方をしていたことから、事情を聞かされていないユニスも、ルナがヴァレフールにおける高貴な家系の出身だということは、薄々感付いていたようである(そもそも、大陸でヴェラと遭遇した時に身を隠してことをユニスは気付いていたため、そのことと照らし合わせても、容易に想像が出来る)。とはいえ、あえてユニスの方から、そのことについて深く入り込もうとはしなかった。彼女としても、そこに踏み込んでしまうと、自分の「立場」がますます面倒なことになることを自覚していたようである。

だが、ブレトランド上陸から七日目の夜、彼等がヴァレフール領の最北端に位置するバクスチュアルに到着し、この地の宿で休眠を取っていた時、ハインリヒの心を揺さぶる「事件」が起きる。それは、彼の心奥底に眠る「咎人」としての自意識を再び蘇らせることになるのであった。

2.9. 消せぬトラウマ

ハインリヒはこの時、暗闇の中にいた。何も見えない暗闇の中で、どこからともなく、謎の声が聞こえてくる。それは、聞き覚えのある女性の声であった。

「ハインリヒ、あなたなの? あなた、今、私のところに……?」

その声は、カナンでも、ルナでも、ユニスでも、そしてフェルガナでもない。彼女達よりも出会う前に、ハインリヒと出会い、そして消えていった、一人の女性の声である。

「君は、もしかして……、ディードリットなのかい?」

ハインリヒがそう問い返すと、再び「謎の声」が響き渡る。

「そうよ。私はもう一度、この世界に戻ってきたの。あなたに伝えるために……」

「伝える? 何をだい? ディードリット、僕に何を伝えたいと言うんだい?」

そう問いかけた直後、徐々にその女性の「気配」が遠ざかっていくのを感じたハインリヒは、必死でその手を伸ばそうとする。

「待ってくれ、ディードリット! お願いだ、僕を、僕を……」

激しく困惑した形相でそう叫びながら、その「謎の声」の主に飛びつこうとしたハインリヒは、次の瞬間、目を覚ます。そう、全ては彼の夢であった。そして今、布団から飛び起きた彼は、自らの腕の中に、一人の女性の感触があることに気付く。

「ハインリヒ、どうしたの!?」

驚いた形相でそう叫んだのは、突然ハインリヒに抱きつかれたカナンである。隣の部屋で寝ていた彼女は、壁越しに、ハインリヒが何かにうなされるような寝言を口にしていたのを聞き、心配になって彼の部屋に来て、ベッドの横で彼の様子を見守っていたところで、突然、飛び起きた彼に抱きつかれたのである。

すぐに我に返ったハインリヒは、突然のことに硬直したカナンから慌てて離れる。

「す、すまない、カナン。寝ぼけてしまっていたようだ……」

そう言って頭を下げるハインリヒに対して、カナンは自分の中で高まる鼓動を抑えつつ、平静を装いながら語りかける。

「あなたにも、色々と秘密があるんでしょ?」

そう問われたハインリヒは、俯きながら静かに答える。

「確かに、僕にも秘密がいくつもある。あまりにもみっともない秘密がね……。と言っても、過去に一人、馬鹿な男がいた、というだけの話だよ」

呟くようにそう言ったハインリヒの横顔に、彼が時折見せる「憂いを帯びた瞳」を感じ取ったカナンは、彼を気遣うような声色で、話を続ける。

「それを負い目に感じて、あなたはいつも、『贖罪』のために皆に尽くしているの?」

「贖罪だなんて、立派なものじゃないさ。僕はただ、『あの時の罪』から逃げ出しているだけなんだよ」

「それが何かは無理に聞こうとは思わないけど、一人で抱え込みすぎていたら、どこかで潰れちゃうわよ」

「心配してくれて、ありがとう。そう易々とは潰れないさ。僕の強さは分かってるだろ?」

そう言ってハインリヒは笑顔を浮かべるが、カナンにはむしろ、そのいつもの「穏やかな笑顔」こそが心配に思えた。

「あなたは、先生に連れられてきてから、いつもその『同じ笑顔』で強がってばかりだわ」

「別に、この笑顔は強がっている訳ではないさ。ただ、自分のやらなきゃいけないことをやっているだけ。ただそれだけだよ」

「ディードリットさん、っていう人のこと?」

その名を出された瞬間、一瞬、ハインリヒは驚いた表情を浮かべるが、すぐにまた「いつもと同じ穏やかな笑顔」に戻る。

「そうか、その名前を僕は言ってしまったんだな……。確かに、それは僕にとっては特別な名前だ。でもそれは、やらないといけないこととはまた別のことで……。その名前は、ただ、僕の『あやまち』の証。それだけの存在なんだ、僕にとっては……」

深いため息をつきながらそう答えるハインリヒの表情を見て、カナンは静かに立ち上がり、部屋を出て行こうとする。

「そう……。ごめんね、いろいろ、追い詰めるようなこと言って。もうみんな、起きてると思うから、先に朝食に行ってるね」

「あぁ、すまない。少し顔を洗って、僕も向かうことにするよ」

そう言って、カナンが部屋を出て行くのを見送った後、ハインリヒは一人静かに呟く。

「……そう、僕は潰れない。死んじゃいけない。そんなことは許されないんだ……」

その呟きは、幸いにも、カナンにもルナにもユニスにも聞かれることはなかった。ただ一人、彼の心の中にいる「何か」だけが、沈痛な心持ちでその決意の重さを感じ取っていたのである。

その後、彼等はグリース子爵領クローソーへと入国し、そしてさらに翌日、遂に「紅の山」へと到着する。そこは前情報通り、火山灰が霧のように舞い、混沌濃度が極めて高くなっていることを、四人とも感じ取っていた。

そして、その火山灰帯に彼等が足を踏み入れようとした瞬間、その霧のような空間の奥に、一人のエルフと思しき美しい女性の姿がうっすらと浮かび上がってきた(下図)。

「ハインリヒ、本当に、来てくれたのね……。ようやく私、あなたに……」

彼女はハインリヒに向かってそう言って何かを告げようとしたが、その姿が霧にかき消されるように消えていく。魔法師であるカナン達が見る限り、どうやら彼女の「本体」はこの火山灰帯のもっと奥に存在しているように思える。その彼女(の幻影?)がどういう原理でこの場に姿が現れ、そして(奥地にいる筈の)彼女がなぜハインリヒの存在を感知出来たのかは分からない。ただ、彼女こそが、旅人達を惑わせた「美しすぎるエルフ」であり、そして彼女がハインリヒのことを知っている、という事実だけは、確かに彼女達に伝わっていた。

そんな中、当のハインリヒは、突然の出来事に顔面蒼白となり、消えていく彼女の姿を、ただ呆然と見送っていた。

「本当に、ディードリット、なのか……?」

彼がそう呟いたのを、「ディードリット」の名を聞いていたカナンは聞き逃さなかった。だが、今の時点で彼にそのことを問い正しても彼を苦しめるだけだと考えた彼女は、あえて黙っていた。今はまず、ノギロを救出する任務に専念する、彼女は自分にそう言い聞かせて、傍らのハインリヒを守るように立ち、「いつでも魔法を発動出来る準備」を整える。

一方、それはハインリヒも同じであった。彼としても、目の前に現れた彼女が(彼にとっての「あやまちの証」である)「ディードリット」か否かを確かめるよりも前に、まず、この火山灰帯の実態を確かめる方が先である、と自分に言い聞かせて、その霧の中へと足を踏み入れて行く。そして当然のごとく、カナン、ルナ、ユニスの三人も、彼と共にその危険な混沌領域の中に入り込んで行くのであった。

3.2. 火山灰の結界

だが、この領域に足を踏み入れた直後、彼等はすぐに気付いた。この火山灰霧の中では、自分のすぐ近くにいる筈の仲間の姿すら、火山灰(およびそれを動かしていると思しき混沌)の濃度次第では、はっきりと見えなくなることがあるということを。また、彼等の視界を照らす光に関しても、本来の光の法則とは異なる形で屈折して届いているようで、少し歩いただけで方向感覚がおかしくなりそうになるのも実感していた。

「このままだと、はぐれてしまうかもしれませんね」

ハインリヒがそう言うと、ルナとユニスは、少し恥ずかしそうな表情を浮かべつつ、身体を近づけて、彼の服の裾を掴みながら密着しようとする。二人とも、出来れば彼の「手」を握りたかったのだが、常に剣と盾を装備している以上、そういう訳にはいかない。だが、二人の手がハインリヒの服に届く前に、彼は背負い袋から、長く頑丈な一本のロープを取り出す。

「これを順番に皆の身体に巻いておきましょう」

登山などの際によく用いられる手法である。ルナとユニスは少し拗ねたような顔をしながら、そしてそんな二人の魂胆を見抜いていたカナンは淡々と、言われた通りにその身にロープを巻きつけ、そして彼等はその火山灰霧の奥へと向かって歩き出す。と言っても、方向感覚がよく分からない以上、本当に「奥」に向かって進んでいるのかどうかは分からない。だが、それでも彼等は、今はひたすら歩きながら、ノギロの手掛かりを探すことしか出来なかった。

すると、そんな彼女達を先導するように歩いていたハインリヒの背後に突然、何者かが現れ、そして彼の首筋に短剣が突きつけられる。その動きはあまりにも素早く、後ろにいたカナン達も気付かなかったが、その身体は非常に小柄で、霧の中に移るその影は、人間の子供にしか見えない。

そして、その「子供のような影」は、ハインリヒに対してこう問いかける。

「お前は、幻想詩(ファンタジア)か? それとも、大工房(ファクトリー)か?」

唐突な質問に困惑するハインリヒであったが、ひとまずは落ち着いた口調で素直に答える。

「我々は、エーラムから、この地の調査のために派遣されて行方不明となったノギロ・クアドラントの救助を命じられた者だ。連合にも同盟にも加担している訳ではない」

ハインリヒがそう言うと、その「小柄な影」はすぐに短剣を引き、ハインリヒの前にその姿を現す(下図)。

「エーラムの方々でしたか。これは大変失礼しました。私はグリース所属の邪紋使い、コーネリアス・バラッドと申します」

その姿はカナン達の目にもはっきりと映るが、どう見ても10歳以下の子供にしか見えない。そして、その姿と名前は、実はユニスには見覚え(聞き覚え)があった。

(え? コーネリアス……? 本当に? でも、どうして? あの頃から全然変わってない……)

やや混乱した様子のユニスを他所に、コーネリアスと名乗ったその少年は事情を語り始める。

「実は先日、ノギロ殿と共に、私と縁のある三人の女性が、この地で行方不明になってしまいました。一人は私の師、一人は私の弟子、そしてもう一人は私の幼馴染なのです。故に、今はまだ我が主からの勅命は降ってはおらぬのですが、私の独自の判断で、救出のために足を踏み入れることになりました。ところで……」

ここでようやく、コーネリアスはハインリヒの傍に立つユニスの存在に気付き、首をかしげながら彼女に視線を向ける。

「あなたとは以前、どこかでお会いしたような気がするのだが……、気のせいでしょうか?」

「さぁ、どうでしょう? 私の記憶には……」

ユニス自身も、今、自分の目の前にいる少年が、本当に「自分の知っているコーネリアス」なのかどうか困惑した状態で応対しようとする。しかし、彼女が答え終わるよりも前に、少し離れたところから、巨大な雷撃が発せられる音が聞こえてきた。それが、明らかに時空魔法のライトニングボルトによるものであることは、魔法師の彼女達にはすぐに分かる。

「この雷撃の波動……、ヴェルナの魔法の気配がするのだよ!」

直感的にそう感じたルナは、その雷撃の気配がする方向に向かって走り出す。ロープで繋がれている他の三人と、そしてコーネリアスもまた、彼女の後を追う。すると、彼等の視界に入ってきたのは、ノギロの愛弟子ヴェルナ・クアドラント(下図)と、彼女を取り囲むように並び立つ、全身毛むくじゃらの二足歩行の生き物達であった。

「あれは……、ゴリラ!」

コーネリアスがそう叫ぶ。ゴリラとは、昨今のアトラタン各地で大量出現していると言われる、出身地不明の謎の投影体であり、その猛威は、連合・同盟問わず多くの国々の兵士達を震えがらせている(詳細は、twitterハッシュタグ「#グランクレスト大戦ゴリラ被害者の会」を参照)。

「ヴェルナ、今助けるなのだよ!」

そう言って、ルナはハンドグレネードをゴリラの集団に向かって投げつける。その直後、ユニスがその炎に包まれたゴリラ達に向かって、レイピアを掲げて突撃しようとするが、それをハインリヒが制止する。

「ユニス、前に出すぎるな! まずはカナンとルナの魔法で、敵の数を削るんだ」

そう言われたユニスが不本意ながらも自制すると、その間にカナンがファイアーボールを叩き込む。それでも、その連撃の射程範囲外だったゴリラ達が距離を詰めてカナンやルナに襲い来るが、彼等の一撃が届くよりも先に、ハインリヒの盾攻撃と、ミスティックストライクの魔法を用いたユニスのレイピアの一閃により、次々と倒れて行く。本来、数日前の海賊達とは比べものにならないほどの強さの筈のゴリラであったが、それでも、本気を出した彼女達の魔法の前では、恐るるに足らぬ存在であった。

それでも、なんとかその猛攻をくぐり抜けた一体のゴリラがルナに襲いかかろうとするが、すぐさまハインリヒが間に入って庇う。すると、ゴリラは彼を掴んで投げ飛ばすものの、それでもパラディンの聖印の持ち主であるハインリヒは、その地面に叩きつけられた程度の衝撃では傷一つ負うことなく、すぐさま走り込んでそのゴリラを一撃で葬る。この間、魔法師達の精神力は大きく消耗させられたものの、すぐにそれもルナが焚いた「ポーションの香」の力ですぐに回復していく。まさに圧巻の完勝であった。

3.3. 英霊の声

そして、その間に他のゴリラ達も、ヴェルナとコーネリアスの前に全滅し、ひとまず彼等の視界から、投影体の姿は一掃される。そして、ここに至ってようやく、ヴェルナは自分を助けに来た者達が、師匠と縁の深いエステリア一門の面々だということに気付く。

「ど、どうして皆、ここに?」

「こっちこそなのだよ。なんでヴェルナがここにいるのだよ」

そう言いながらも、ルナは大方の予想はついていた。そして実際、その予想は当たっていた。

「ノギロ先生がこの地に調査に来てから、連絡が取れなくなって、それで心配して来てみたんだけど、私もこの霧の内側に入った途端、帰る道が分からなくなってしまって……」

ヴェルナが言うには、この霧の中に入って以来、どれほどの時が経ったのかは、彼女自身も認識出来ていないらしい。ただ、空腹や眠気に襲われることもなく、ただ延々とこの霧の中を彷徨い、そして時折現れる謎の投影体を撃退する、という状況を繰り返していたという。その途中、何人かの人間に出会うこともあったが、共に歩いていくうちに、いつも気付いた時にははぐれてしまっていたらしい。

時空魔法師である彼女の実感としては、おそらくこの空間の中は、時間の進み方そのものが違うように思えた。だが、それがどういう原理で誰の手によって作られたものなのかまでは、彼女といえども想像がつかなかった。

こうして、ハインリヒ達がヴェルナやコーネリアスと更なる情報交換を進めようとしていた時、彼等四人の脳内に「誰も聞いたことがない謎の声」が聞こえる。それは、人間の成人男性の声であるように思えた。

「そこにいるのは、マリアか? 隣にいるのはマルカートと、そしてもう一人のマリアだな。二人をここに連れてきたということは、ようやく、私を殺す決心を固めてくれたのか?」

この声の主が何を言っているのか、四人ともさっぱり分からない。彼等がここに来る途中、港町で出会って、海賊船との戦いで行方不明になったあの少女(?)はマリアと名乗っていたが、「マリア」自体は極めて平凡な名であり、この声の主が誰のことを指しているのかは分からない(しかも、この口調からして、少なくとも彼の中では「二人のマリア」が並存するらしい)。

そして、彼等がこの突然の声に対してどう反応すれば良いか分からずに困惑していると、同じ声がもう一度響き渡る。

「もう一人は……、そうか、パウザか。お主も来てくれたのだな」

この「パウザ」という名には、四人とも聞き覚えがあった。それは、まさにあの「魔法師のマリア」が、去り際にハインリヒに対して用いていた(と思しき)呼称である。では、彼が言うところの「マリア」とは、やはりあの魔法師のマリアのことなのだろうか? だとすると、「もう一人のマリア」とは、一体何者なのか?

情報の真偽を明らかにすることも、その意味する内容を特定することも出来ぬまま、ただひたすらに彼等は混乱する。ただ、周囲を確認してみると、コーネリアスとヴェルナには、何も聞こえていない様子である。なぜか彼等四人に対してのみ聞こえるその謎の声に困惑しつつ、ハインリヒは自分の中の「何か」に対して問いかける。

(この声は、まさか……?)

(間違いない、「あのお方」だ)

(どういうことだ?)

(「あのお方」は、実はまだ死んではいない。死ぬことを止められたのだ、あの女にな。これ以上のことは、「あのお方」から直接伺ってくれ)

(……分かった、「この声の主」に、直接聞けばいいんだな?)

そんな「頭の中でのやりとり」を終えたハインリヒが、「頭に響いてくる謎の声」に対して語りかけようとする直前、再び同じ声が四人の脳内に届けられる。

「おや、違ったのか……? そうか、確かに違うな……。どちらのマリアとも、マルカートとも、似てはいるが違う。だが、パウザ、お前はパウザだろう?」

それに対して、ハインリヒもまた、心の中で「念話」するような形で、その「謎の声の主」に語りかける。

「確かに、パウザはここにいます。ですが、ここにいるのは、パウザではなく、ハインリヒという者です。なので、あなたが何を彼に求めているのかが分かりません。それを話して頂かなければ、何をすればいいか分かりません」

ハインリヒのこの「念話の声」はカナン達にも届いていたが、彼のこの「一見矛盾した言い分」が何を意味しているのかまでは、彼女達には理解しきれなかった。そして、それに対して「謎の声の主」はこう切り返す。

「むしろ、私が聞きたい。お前達はなぜここにいる?」

そう問われたハインリヒは、一通りの事情を伝える。この地で行方不明者が続出していること、その原因を突き止めようとしたエーラムの高等魔法師ノギロまでもが行方不明となってしまったこと、そして、そのノギロの救出のために自分達が派遣されたこと。

「そうか、ならば、全ては私を殺せば済む話だ。今から、お主らを招き入れよう」

「謎の声の主」がそう言った次の瞬間、彼等四人の視界が一転し、そして、何も聞こえていなかったヴェルナとコーネリアスの視界から、四人の姿が消えた。

「な、なんだ!? 何が起きた!?」

「ルナ!? みんな!? どこへ行ったの!?」

困惑する二人を残したまま、ハインリヒ達四人は、この火山灰帯の奥に設置された特殊空間へと招き入れられていたのだが、そんなことに気付ける筈もないこの二人は、これからしばらくの間、彼等を探して火山灰帯の中をさまよい歩くことになるのであった。

3.4. 霊廟と肖像画

そして、ヴェルナとコーネリアスの前から姿を消した四人は、見知らぬ部屋の中にいた。部屋の中央には豪奢な装飾が施された「棺」が設置され、壁にはその棺を取り囲むように「9人の男女の肖像画」が描かれている。おそらくこの部屋は、「一国の王」や「稀代の英雄」に匹敵する人物の遺体を安置するための「霊廟」なのであろう。

そして、その中央の棺の傍には、二足歩行で人間の子供程度の大きさの「三毛猫」が立っていた(下図)。おそらくそれが、ティル・ナ・ノーグ界の妖精ケットシーであることは、エーラムの住人である彼等には容易に察しがつく。

「この部屋に招かれたということは、ご主人様のお知り合いですかニャ?」

ケットシー方言と思しき言い回しで、その三毛猫がそう問いかける。この猫が言うところの「ご主人様」が誰なのかが分からないまま、やや混乱した様子のハインリヒ達に対して、猫はおもむろに自己紹介を始める。

「私はトーマス・カリン・ガーフィールドと申しますニャ。『トム』もしくは『TKG』とお呼びくださいですニャ。我がご主人、マリア・クレセント様によって呼び出された使い魔ですニャ」

「トーマス」という名から察するに、おそらくこの猫は雄なのだろう。本来、三毛猫には雌しかいない筈なのだが、異界の生き物であれば、その理(ことわり)から外れた存在がいても不思議はない。

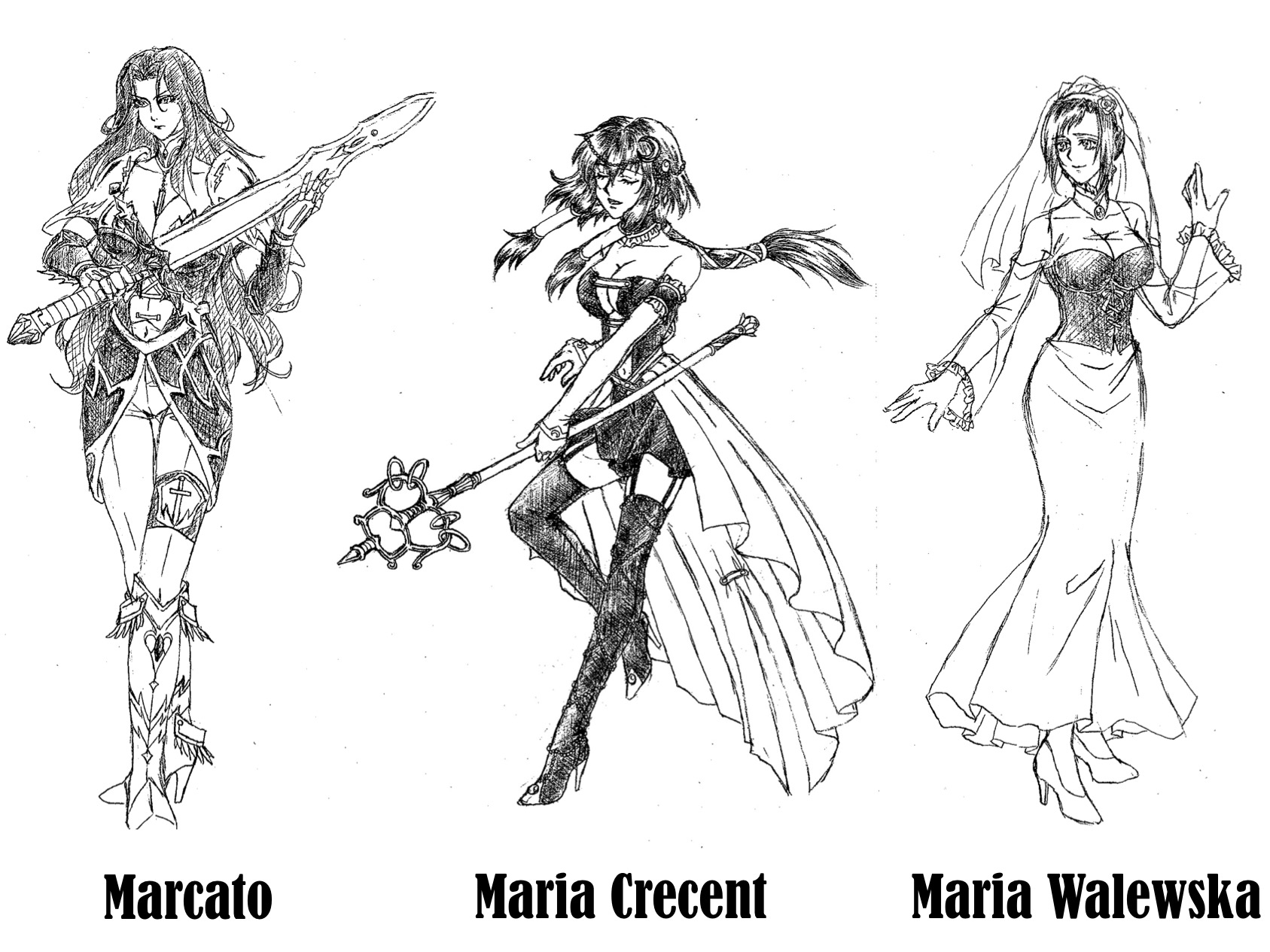

そして、彼はそう言いながら、肖像画に描かれた人々のうち、彼の背後(棺の頭部に近い壁)に描かれた「三人の女性」の中央の「魔法師らしき女性」を肉球で指す。その下には確かに「マリア・クレセント」と記されていた(下図中央)。

彼女の両脇には「マルカート」と「マリア・ヴァレフスカ」と記された二人の女性が描かれている(上図参照)。前者は女騎士のような、そして後者は聖女のような風貌である。そして、この部屋に招き入れられる直前に、謎の声がカナン達三人を指して「マルカート」「マリア」「もう一人のマリア」と呼んでいたことを、彼女達は思い出す。ここに描かれた三人の女性が、彼女達とどのような関係があるのかは、この時点ではまだ分からない。

ただ、左側に描かれた「マルカートという名の女騎士」には、彼女達三人はいずれも心当たりがある。それは、四百年前にこの地を平定した英雄王エルムンドの七人の騎士の一人であり、一説によればエルムンドの妻でもあったと言われる伝説的な人物であった。一方、その隣に描かれた「マリア・クレセント」と「マリア・ヴァレフスカ」という名前には、いずれも心当たりがないのだが、この猫が「ご主人様」として示したマリア・クレセントの肖像画は、その体型は明らかに大人の女性のそれであるものの、どこか装束や雰囲気が、あの「海賊船との戦いで行方不明となった魔法少女のマリア」と似ているようにも思えた。

ただし、この絵に描かれた「マリア・クレセント」の額には(あの魔法少女の額に埋め込まれていた)「青い水晶」が描かれていない。一方で、もう一人の「マリア・ヴァレフスカ」の額の部分には、よく見ると「一度完成した絵を後から修正したような痕跡」がある。だが、それが何を意味しているのか、この時点で分かる者は誰もいなかった。

そして、他の壁面に描かれた6人の男性達に目を向けると、どうやら彼等は全員が「騎士」のようである。彼等の肖像画の下には、それぞれ「フェルマータ」「ブレーヴェ」「トレブル・クレフ」「バス・クレフ」「トライアード」「パウザ・ディ・ネラ」と記されている(下図参照)。そして、これらもブレトランド育ちのカナンやルナならば知らぬ筈もない、マルカートと共にエルムンドに仕えたと伝えられている「七騎士」の名である。

そしてこの時、カナン達はハインリヒが(マリアと名乗る少女と、そして彼等をこの空間に導いた「謎の声」から)「パウザ」と呼ばれていたことを思い出す。とはいえ、この時点ではまだ、それが何を意味しているのか、明確に確信出来るだけの材料が揃った訳ではなかった。

「いずれにせよ、みニャ様がここに招かれたということは、ここに来る権利のある方々、ということですニャ。それで、どういった用向きで来られたのですかニャ?」

改めてそう問いかけるトム(TKG)に対して、ハインリヒが答える。

「自分の『為すべきこと』を確かめるためです。『かの王』に、お尋ねしたいことがあって参りました」

「『かの王』とは、エルムンド様のことですかニャ?」

そう問われたハインリヒは、無言で頷く。そう、彼には分かっていた。彼等をこの霊廟へと招き入れたあの声の主が、四百年前にこのブレトランドを救ったと言われている伝説の「英雄王エルムンド」であることを。

「エルムンド様は、今、この棺のニャかで眠り続けておりますニャ。そして時折、その声が聞こえてくることがありますニャ。みニャ様は、そのエルムンド様の『声』に導かれてこの霊廟に招かれた、ということでよろしいですかニャ?」

確認するような口調で問いかけを続けるトムに対してハインリヒが再び静かに頷くと、トムは納得した表情を浮かべる。トム曰く、この霊廟は紅の山の地下に設置されており、この部屋に入るためには、彼か、彼の主であるマリア・クレセントか、もしくはこの棺の中に眠るエルムンドの許可が必要だという。しかし、現在のエルムンドの肉体的は「静止」状態にあり、精神的にも日頃は休眠に近い状態になっている筈であり、通常であれば、その声が霊廟の外にまで届く筈はない。だが、稀に今回のような形で、外から火山灰帯の中に足を踏み入れた者を迎え入れることがあるという。しかし、今のこの時点では、ハインリヒ達を招き入れる際に「霊力」を使いすぎたようで、再び休眠状態に戻ってしまっているらしい。

「とりあえず、聞きたいことがあるのニャら、私がエルムンド様に代わってお答えしますニャ」

正直、この「使い魔」がどれほどの存在なのかはよく分からないし、彼が言うことが本当かどうかも分からない。だが、今は他に情報源が何も無い以上、ひとまずはこの猫から話を聞いてみるしかない、とハインリヒは腹をくくる。

「正直、私も四百年もここで墓守をしていると、退屈ですニャ。退屈すぎて、こんニャ絵まで描いてしまったくらいですニャ。だから、たまにはこうやって誰かとおはニャしさせて頂く機会がもらえることは、私としても嬉しいですニャ」

そう言って、彼は霊廟に描かれた9人の肖像画に視線を向ける。

「この絵、あなたが描いたんですか!?」

カナンはそう言って驚愕の表情を浮かべる。彼女が見る限り、トムの両手(前足)は、通常ならば筆も握れぬようなプニプニの肉球である。

「四百年かけて描いた傑作ですニャ」

誇らしげにそう答えるトムは、そのまま絵の解説を始める。

「この九人は、エルムンド様の三人の妻と配下の騎士達ですニャ。まぁ、マルカート様は、騎士であると同時に、妻でもあったのですがニャ」

そう言って、いきなり唐突に語られる「真実」に、ハインリヒ達は困惑しながらも静かに聞き入る。マルカートがエルムンドの妻、という説は一般に広がっているが、他にも二人の妻がいたという話は(少なくとも通説レベルでは)知られていない。

「左から、エルムンド様の配下の七騎士の筆頭格であったマルカート様、私をこの世界に呼び出したご主人である魔法師のマリア・クレセント様、そして、異世界からこの世界に呼び出された投影体の『聖女』マリア・ヴァレフスカ様、ですニャ。マルカート様の息子のシャルプ様がヴァレフール伯爵家の、ご主人様の息子のカシオス様がトランガーヌ子爵家の、そしてもう一人のマリア様の娘のソニア様がアントリア子爵家の開祖ですニャ」

つまり、ブレトランドの三貴族家は、いずれもエルムンドの子孫ではあるものの、その母親は異なる、ということである(しかも、カナンの生家であるアントリア子爵家に至っては、投影体の末裔であるらしい)。しかし、だとしたらなぜ、「二人のマリア」の存在は歴史から抹消されているのか。その理由は、エルムンドの叙事詩の最後を飾る「大毒龍ヴァレフス」との戦いにまで、遡ることになる。

「マルカート様を筆頭とする七騎士、そして偶然にも同じニャを持つ二人の『マリア』様。この九人の方々は、エルムンド様と共にこの地の浄化のために戦った英雄ですニャ。彼等はみニャ、エルムンド様の下で強い結束を保ち続けておりましたですニャ。ただ……、私のご主人様だけは、どうしても一つ、ニャッ得出来なかったことがあったですニャ」

そう言って、彼はブレトランドの歴史から抹消された「四百年前の真実」をゆっくりと語り始めるのであった……。

3.5. 大毒龍の真実

「エルムンド様の三人の奥方は、いずれもみニャが羨む美貌の持ち主だったですニャ。しかし、その中でもニャぜか、“純白の聖女”と呼ばれたマリア・ヴァレフスカ様だけは、ニャん歳にニャってもその容貌が全く衰えることニャく、娘のソフィア様が生まれた後も、この絵のようニャ美しさを十年以上も維持し続けていたのですニャ」

そんな「聖女」のことを、“漆黒の魔女”と呼ばれたマリア・クレセントは、ずっと妬ましく思っていた。しかも、それに加えて「異世界からの投影体」であるマリア・ヴァレフスカには「元の世界」に恋人がいたらしく、長女ソニアを産み、母親となった後も、時折寝言で、その恋人の名前を呟くことがあったという。エルムンド一筋に女としての操を捧げてきたマリア・クレセントには、それが許せなかったらしい

「ちニャみに、その恋人のニャは、ニャポレオン・ボニャパルトとか言ってましたですニャ」

そう言われても、「地球」に関する知識を持たない彼等にとっては、その人物が何者なのかは分からないし、分かったところで、今の彼等にとっては、特に興味のない話である。なお、この話を聞いたカナンの脳裏には一瞬、先日ハインリヒが「ディードリット!」と寝言で叫んでいた時の光景が思い出されたが、今のこの時点で、彼にとってその人物が何者なのかが分からなかったため、今はそのことについては深く考えないことにした。

「そして実は、この肖像画には描いてニャいのですが、マリア・ヴァレフスカ様の額には『青い魔法石』が埋め込まれていたのですニャ。それがニャんニャのかは、本人も分かっていニャかったようですが、実はその魔法石こそが、あの方の身体を『不変』の状態のまま保っていた力の『みニャもと』だったらしいですニャ」

そのことに気づいたマリア・クレセントは、エルムンドが不在だったある日の夜、マリア・ヴァレフスカ様の寝所に赴き、彼女の額から強引にその宝石を奪い取ってしまった。すると、マリア・ヴァレフスカはその身を保てなくなって消滅し、そして代わりに、これまで見たことがない巨大な混沌核が出現したのである。トム曰く、マリア・ヴァレフスカは、人々の傷を癒す能力に関しては飛び抜けた実力の持ち主だったのだが(そしてその力によって、エルムンド達を何度も助けていたのだが)、どうやらその「巨大すぎる混沌核」こそが、その力の源であったらしい。

その直後、異変に気付いた七騎士達がすぐに駆けつけたものの、彼等がその「マリア・ヴァレフスカの混沌核」を浄化しようとした瞬間、彼等の聖印はその混沌核の持つあまりに強力な力によって「混沌核」へと書き換えられてしまい、そして見るも恐ろしい怪物達の姿へと変わっていってしまったという。

そして、その「マリア・ヴァレフスカの混沌核」からは、巨大な龍が出現した。生き物を一瞬にして死に至らしめるほどの猛毒を持ったこの大毒龍は、エルムンド達によって浄化されようとしていたブレトランドを、再び混沌の恐怖に陥れようとする。しかし、最終的には、エルムンドと、エルムンドとの「絆」のおかげで(その身を投影体に書き換えられた後も)「人としての心」を失わなかった七人の騎士達と、そしてマリア・クレセントが力を合わせて、無事に倒すことが出来たのだという(ちなみに、七騎士達の中には当然、マリア・クレセントのことを激しく叱責する者もいたが、エルムンドは「悪いのは、彼女にそこまで思い詰めさせた自分」だと言って、一度たりとも彼女の罪を咎めなかったらしい)。

「これが、後の世に言う『ヴァレフスの大毒龍』との戦いですニャ。ちなみに、ニャぜ、『ヴァレフスカ』ではニャく『ヴァレフス』ニャのかというと、あの方の故郷では、苗字は性別によって変わるそうで、女性ニャらばヴァレフスカ、男性ニャらばヴァレフスキ、というニャ前になる、と言われていたので、どちらとも分からニャいこの大毒龍は『ヴァレフス』と呼ばれるようにニャったのですニャ」

そして、「マリア・ヴァレフスカ」の存在そのものが、ブレトランドの歴史から抹消されることになる。「大毒龍の正体が英雄王の妻」という事実は、後世にまで語り継ぐべきではないと多くの者達が判断した結果であった。そしてマリア・クレセントもまた、「仲間を消し去り、大毒龍を生み出した自分の名が『英雄』として語り継がれるのは耐え難い」という理由で、自らの名を封印したという。

そのため、トランガーヌ子爵家とアントリア子爵家の開祖の母の名は、現在に至るまで伝わっていない(故に、マルカートがエルムンドの唯一の妻であるという俗説が広がることになった)。ただ、「マリア」という名自体は、その後の世代の両家においても何度か登場している(実際、先述の通り、リリアの末の妹の名も「マリア」である)。これが偶然なのかどうかは、誰にも分からなかった。

「その後、その大毒龍との戦いで、エルムンド様の身体は混沌の猛毒に侵されてしまい、当初はその強靭ニャ肉体と人ニャみ外れた精神力で混沌を押さえ込んでいたのですが、やがてそれに限界が来てしまったですニャ。エルムンド様は、ご自身の聖印を三人のお子様に預けて、静かに死を覚悟したのですニャ」

このくだりは、ブレトランドに住む者ならば誰でも知っている「エルムンドの叙事詩」の最後の一節である。しかし、実はこの裏にもまだ、歴史から抹消された「もう一つの真実」があるとトムは言う。

「ですが、ご主人様はこのままエルムンド様を死ニャせることがどうしてもニャっ得出来ず、エルムンド様の身体の『時』を止めたのですニャ。いつか自身の手で、混沌の猛毒を消し去ると誓って、この棺のニャかにエルムンド様を封印しているんですニャ。それから四百年、ご主人様は、マリア・ヴァレフスカ様から奪った青い宝石を、自らの体に埋め込むことで、ご自身の体の老化も止めた状態で、エルムンド様を元に戻す方法を探し続けているのですニャ。ただ、宝石を埋め込む段階の反作用で、今の御自身の体は『子供のようニャ姿』にニャってしまったのですニャ」

ここまでの一連の話を聞いた上で、ハインリヒ達は、あの海で出会った「魔法少女のマリア」の正体が、「エルムンドの妻」であり、「トランガーヌ子爵家の開祖の母」であり、「七騎士と共にエルムンドを支えた『名を伝えられていない一人の魔法師』」でもあるマリア・クレセントだということを、(それ以前から薄々察してはいたが)はっきりと確信する。おそらく、彼女が「今はただのマリア」と名乗っていたのは、彼女の出身一門である「クレセント家」に迷惑をかけることを避けるため、という思惑もあるのだろう(ちなみに、エーラムの歴代の人名録からも彼女の名は抹消されているのだが、それが誰が手を回した結果なのかは不明である)。

3.6. 選択肢

「今のエルムンド様は身も心も眠った状態ですが、時折、その意思が届くことがありますニャ。ただ、エルムンド様ご自身は、『もう自分は死んでもいい』と思っているようですニャ。というのも、エルムンド様は既に気付いているようですが、混沌の猛毒に侵された状態のエルムンド様がここに眠っていることで、この周囲の混沌濃度は異様に高まってますニャ。はっきり言って危険ですニャ。でも、エルムンド様を殺すことは、ご主人様が絶対に許さニャいですニャ」

つまり、この山の近辺で出現する先刻のゴリラなどの投影体は、エルムンドの(死去寸前の)身体に巣食う混沌(ヴァレフスの猛毒)が引き寄せているらしい。マリア(・クレセント)もそのことに気付いているからこそ、この紅の山の周囲に結界を張り、この地で生まれた投影体が外に出ないように配慮してきた。それが、山の周囲を取り囲む火山灰霧なのだという。

この火山灰霧の内側にいる者は、マリアが認めない限り、外に出ることは出来ない。逆に、外から内側に入ってくることは可能なのだが、実際には誰かが入ってくることは極めて稀であった。そのあまりに不気味な様相故に、いわゆる「冒険者」と呼ばれる者達ですらも、紅の山に近付くことは滅多になかったのである。

「ただ……、最近にニャって出現したエルフの女性だけは、その限りではニャいかもしれニャいですニャ。あれは、マリア・ヴァレフスカ様ほどではニャいですが、相当に強力な混沌核の持ち主ですニャ。もしかしたら、いずれ結界を乗り越えて外に出てしまうかもしれニャいですニャ」

トムが言うところの「強力な混沌核を持つエルフ」とは、今回の一連の騒ぎを引き起こしている「美しすぎるエルフ」のことであろう。トムの見解によると、今のところ彼女は、人々に対して危害を与える存在ではないが、どうやらその「投影体としての存在状態」が「不安定」に思えるという。

「彼女の様子から察するに、彼女は以前にもこの世界に現れ、そしてその時にニャにか『未練』を残していて、それで再びこの世界に戻ってきたようですニャ。過去の事例から考えるに、このようニャタイプの投影体の場合、その未練を解消したり、あるいは逆にその未練が大きニャ絶望を導いてしまったりした場合、この世界から消失してしまう可能性がありますニャ。そしてあのエルフが消滅した場合、その消滅後に出現する混沌核を浄化出来ニャければ巨大ニャ投影体が出現しますニャ。もしかしたらそれは友好的ニャ投影体ではニャく、強大ニャ怪物かもしれニャいですニャ」

ちなみに、実は彼女の使い魔であるトムでも、この火山灰結界を「解除」することは出来るらしい。つまり、個人単位で特定の誰かを火山灰帯の外に連れ出すことはマリアにしか出来ないが、結界そのものを消滅させることは彼でも可能だという。故に、マリアが不在の今、ハインリヒ達がノギロやヴェルナ等と共にこの結界の外に出るためには、この火山灰結界自体を一度完全に消失させる必要がある。だが、「強力な混沌核を持つエルフ」がいる状態でそれは出来ない、とトムは言う。つまり、あのエルフを浄化させるか、もしくは何らかの手段で彼女を「この世界から消失しないように『安定』させること」が、トムが結界を解くための条件だと彼は言う。

「無論、別の選択肢として、ご主人様が帰ってくるのを待つ、というのもありますニャ」

おそらく、話を穏便に進めるためには、それがベストなのだろう。だが、彼女は現在、海賊船と共に行方不明の状態である。いつになれば帰ってくるのかは分からないし、それまでにノギロやヴェルナがこの結界内に現れる投影体との戦いで命を落としてしまう可能性がある以上、あまり悠長に構えている余裕は無かった。

「そしてもう一つの選択肢が……」

トムは非常に言いにくそうな表情を浮かべながら、おもむろに続ける。本来ならば、彼の立場としては話してはならないことなのだが、これを話さなければ、ハインリヒ達も自分がここに呼ばれた理由を理解出来ないだろうと考えた彼は、意を決してその「選択肢」を四人に伝える。

「……エルムンド様のお命を奪うことですニャ」

マリアの結界は、エルムンドの身体を中心に張られているため、エルムンドが死ねば、その結界自体が無効化する。もっとも、その場合は件のエルフがそのまま結界の外に出てしまうことになるし、何よりトムにとってのご主人(マリア)の意に背くことになる以上、トムとしてもそれに対して両手を挙げて賛成することは到底出来ない。ただ、その一方で、彼の瞳の奥底には「もうそろそろ、この不毛な四百年を終わらせた方が良いのかもしれない」と考えている彼がいるようにも思えた。

「もし、我々がエルムンドを殺した場合、彼の遺骸から巨大な混沌核が発生する、という可能性はないのか?」

ハインリヒがそう問いかける。現実問題として、彼は混沌を浄化する能力の無い特殊な聖印の持ち主である以上、そのリスクについて確認しておく必要があると考えるのは当然であろう。

「分からニャいですニャ。今のエルムンド様の身体は極めて特殊な状況ですので、『殺してみニャいと分からニャい』というのが、正直ニャところですニャ」

さすがに、そう聞かされると、(たとえそれが、エルムンド自身が望んでいることだとしても)ハインリヒとしてはその選択肢は選べない。だとすると、マリアの帰りを待つか、「あのエルフ」をどうにかするか、の二択である。ハインリヒとしては、あのままマリアが海賊船の中で命を落としたとは考えにくいと思ってはいたが、かといって、いつここに帰ってくるかは分からない。そして、放っておくと事態が悪化する可能性がある上に、グリースの本格介入によって、彼にとっての「より厄介な事態」が引き起こされる可能性もある。

そうなると、やはり、自力で「美しすぎるエルフの脅威」を取り除くしかない。しかし、ハインリヒは混沌を浄化する力を持たない以上、もし彼女が消失して巨大な混沌核が出現した場合、それが再び収束する前に浄化する、という選択肢が取れない。通常、「投影体」を殺せば、その混沌核は霧散するが、マリア・ヴァレフスカの事例がそうであったように、「アトラタン内の生命としての死」とは異なる形で消失した場合、代わりに別の投影体が出現してしまう可能性がある。

つまり、あのエルフが「死以外の形で消失すること」が最も危惧すべき事態である以上、彼女の体内の奥に眠る巨大な混沌核の脅威を取り除くには、「投影体状態のまま殺す」か、「この世界の住人として『安定化させる』」かの二択なのである。そして、実はハインリヒには(通常の君主のような形で混沌を浄化する力は持たないが)、このどちらの選択肢も可能な能力が備わっていた。だからこそ、彼は今、ひたすらに悩んでいたのである。

3.7. 咎人の過去

そんな苦悩を一人で抱え込むハインリヒに対して、しびれを切らしたカナンが、意を決して問いかける。

「ハインリヒ、そろそろ教えて。『ディードリット』って、一体誰なの?」

彼女の強い決意の眼差しを目の当たりにしたハインリヒは、少し迷って間を空けた後、観念した表情を浮かべて口を開く。

「昔、僕が出会ったエルフさ。僕が若く、幼く、愚かであったが故に、多くの者を巻き添えにして、僕の手が届かぬ所に行ってしまった。だから、もしかしたら彼女の未練は、僕に関係したことなのかもしれない……」

そう言いながら、ハインリヒは自分の過去について語り始める。それは、恩人であるフェルガナにすら語っていない、彼の「咎人」としての過去であった。

******

……彼はかつて、とある貴族家の御曹子だった。ディードリットとは、彼が少年だった頃、実家の領内の森で出会った美しいエルフの女性である。彼女はハインリヒに興味を示し、ハインリヒもまた彼女の美しさに惹かれた。何度も屋敷を抜け出して彼女に会いに行く度に、ハインリヒの中でのディードリットへの想いは強くなっていく。しかし、投影体である彼女は、いつ消えてしまうか分からない存在であることも、ハインリヒは知っていた。

だが、そんなハインリヒには(より正確には、ハインリヒの一族には)特殊な力が備わっていた。彼の聖印は、混沌核を浄化・吸収出来ない代わりに、投影体の体内にある混沌核を聖印へと「書き換える能力」を持っていたのである(それは言わば、上述のマリア・ヴァレフスカの混沌核と真逆の能力である)。

実際に彼は、幼少期にこの力を用いて、彼の「妹」として母親の胎内に出現した一人の「地球人の少女」の混沌核を聖印に書き換えた実績もあった(ただし、この能力によって生み出された聖印は、彼と同様、混沌核を浄化することは出来ない上に、彼のように混沌核を書き換える特殊能力も持たない)。故に、彼はこの能力を用いてディードリットに「この世界での命」を与え、彼女を「生涯の伴侶」としようと考えたのである。

だが、その試みは失敗した。どうやらディードリットの混沌核は想像以上に巨大で、ハインリヒの手に余る存在だったらしい。その失敗の反作用で彼女の体は消失してしまい、残った混沌核からは、恐ろしい混沌災害が生まれた。その災害は実家の所領全体を覆い、父母は命を落とし、弟や妹ともはぐれてしまう。自責の念にかられたハインリヒであったが、混沌を浄化出来ない彼ではそれを止めることは到底出来ず、その場から逃げ去ることしか出来なかった……。

******

そして、それから7年の月日が流れ、エーラムの一員として偶然訪れたこの地で、彼は再び、そのディードリットと思しきエルフと再会することになったのである。

彼が話を終えると、しばらく重い沈黙が流れた後、ユニスが恐る恐る問いかける。

「ディードリットさんを、浄化するのですか?」

「私の能力では『浄化』は出来ない。しかし、どちらにせよ、もう二度とあんな事態を引き起こしてはいけない。周囲に被害を及ぼすようなことは、絶対にしてはならないんだ」

つまり、ハインリヒとしては、仮にディードリットが目の前に現れたとしても、彼女の混沌核を聖印に書き換える試みを再度挑戦する気はない、と考えているようである。同じ失敗を繰り返すことで、再び混沌災害を引き起こすことだけは、絶対に避けなければならないと考えていた。

だが、その話を聞いていたトムは、やや首を傾げながら、一つの疑問を投げかける。

「失敗した原因はニャんだったか、分かっているのですかニャ?」

そう言われたハインリヒは、やや不意を突かれたような表情を浮かべる。

「そんなこと、考えたことも無かったよ」

ハインリヒの中では「自分の力が足りなかった」ということ以外に理由があるとは思えなかった。また、そもそも彼の中では、もう二度とこの「聖印化の力」は使わないと決めていた以上、その失敗の要因を考えようとする動機すら、彼の中には無かったのである。

「さっきの話で、あニャたがどういう人ニャのか、概ね分かったですニャ。その上で……、あえてはっきり申し上げますが、その力の持ち主であるパウザ様も、混沌核の書き換えに失敗したことはニャん度もあったですニャ」

ここで再び「パウザ」という言葉が出てきたことに、ハインリヒも、そしてカナン達三人も、激しく動揺しながら反応する。その上で、トムは更に核心へと踏み入むような話を続けていく。

「パウザ様は今、あニャたのニャかにいるのですニャ? しかし、もしかしたら、あニャたに伝わっていニャいことがあるかもしれニャいから、一応、確認のためにもお伝えしておきますニャ」

そう言って、トムは自分の知る限りの「パウザ」に関する情報を語り始めるのであった。

******

……エルムンドの配下の七騎士の中で、実質的にマルカートに次ぐNo.2的な立場であったパウザ・ディ・ネラは、七騎士の中で唯一、エルムンドに聖印を捧げていなかった。なぜなら彼の聖印は通常の聖印とは異なり、「他人に譲渡することが出来ない(故に、一旦聖印をエルムンドに預けて、それを従属聖印として受け取り直すことが出来ない)特殊な聖印」だったのである。

彼の聖印は、投影体を殺すことなく、その中心の混沌核を「擬似聖印」に変える力を持っている。それはすなわち、元来はこの世界の住人ではない筈の投影体を「この世界の一員として迎え入れる能力」であり、通称「愛の聖印」と呼ばれていた。ちなみに、この能力はパウザの一族に「長男」が生まれるごとに代々受け継がれる特性であり、彼の一族の長男は母親の胎内で受精した時点からその能力を受け継ぎ、その瞬間から父親の聖印は「通常の聖印」へと変わる。

そして、マリア・ヴァレフスカの混沌核の力で仲間達の聖印が混沌核へと書き換えられた時も、当時のパウザはまだ独身で、その特殊な聖印の力(ヴァレフスカの混沌核とは真逆の力)を維持していたが故に、その聖印の力で混沌核化への圧力を押し戻すような形で、「完全な混沌核化」を免れた。その結果、パウザの聖印は「持ち主の意思によって、『聖印』にも『混沌核』にもなりうる特殊な存在」へと転化したのだという。

その後、ヴァレフスとの戦いを終えた彼は、ブレトランドの貴族家の女当主であったイレーナ・ルードヴィッヒと結婚する。そして、彼女がパウザの子を身篭った時点で、パウザの聖印は「通常の聖印」へと転化し、「混沌核を聖印に書き換える能力」と共に「投影体への変身能力」も失われた。それはすなわち、「擬似聖印を生み出す能力」に加えて「混沌核への転換能力」をも自らの子に引き継がれた可能性が高いということを意味していた。だが、幼い息子に後者の力も与えるのは危険と考えた彼は、(あまり仲は良くなかった)マリア・クレセントの力を借り、自身の魂を「息子の聖印」の中に憑依させたのである。これ以降、彼の息子やその子孫がその力を暴走させないよう、管理し続けるために。

******

そして、その一族の末裔こそが、ハインリヒなのである。つまり、今、彼の身体の中には、パウザから受け継いだその特殊な「愛の聖印」と、パウザ本人の魂が宿っている、ということになる。そのことを踏まえた上で、トムは更に話を続けた。

「パウザ様もニャん度も『書き換え』に失敗したことはあったですニャ。でも、その結果として混沌災害や別の投影体が発生したことニャど、一度もニャいですニャ。マリア・ヴァレフスカ様がああなってしまったのは、ウチのご主人様のせいであって、パウザ様の書き換えであのようニャ事態に陥った事例は、少ニャくとも私は知らニャいですニャ」

「だが、だがしかし、私はこの手で混沌災害を引き起こしたのだぞ!」

いつになく荒い口調で、ハインリヒはそう語る。その様子は、いつもの「穏やかな笑顔の彼」でも、時折見せる「寂しそうな顔の彼」でもない。もしかしたら、これが彼の本来の姿なのかもしれない。

「それはもしかしたら、『向こう側』に原因があったのかもしれニャいですニャ。一度、話をしてみたらいかがですかニャ?」

トムが言うところの「向こう側」とは、ディードリットのことであろう。今まで、ハインリヒはその可能性については全く考えもしなかったが、確かに、一考する余地はあるのかもしれない。ましてや、彼女自身が何らかの「未練」を抱えてこの世界に再び現れたのだとしたら、なおさらその可能性は十分に考えられる。そしてトム曰く、同じ相手に対して、一度失敗した後、再度挑戦して聖印化に成功した事例もあるという。

「ということは、あのディードリットさんと話をした上で、彼女の混沌核を聖印に書き換えれば、万事丸く収まる、ということね?」

カナンは、微妙に複雑な表情を浮かべながらハインリヒにそう問いかける。無論、それは「ハインリヒの初恋の相手」をこの世界に常駐させることになる以上、彼女自身にとっては決して「望ましい未来像」ではないのだが、ひとまず今はそのことを脇に置いて、この状況を打破することを最優先すべきだと考えているようである。

「……そういうことになるな。ただ………………」

彼自身、自分がそうすべきなのか、分からずにいた。失敗の理由がどこにあったにせよ、ここで再び彼女をこの世界に残そうと試みることが正解なのかどうか、まだ混乱した状態の彼の頭の中では、結論が出なかった。しかし、だからこそ、まずはディードリットと会って話をしてみる、というトムの提案を受け入れることを彼は決意する。最終的にどんな解決策を目指すにしても、まずはそれが最優先事項であると考えたようである。

「では、今から、あのエルフのいる場所に行ってもらいますニャ。全員まとめて転送すれば良いですかニャ?」

どうやらトムは、火山灰帯から外へ誰かを送り出すことは出来ないが、この霊廟から火山灰帯へと送り出すことは出来るようである。ハインリヒは同意し、カナンとルナもそれぞれに複雑な想いを抱えながらも同行を希望するが、ここで、今までずっと黙っていたユニスが、重い口調でトムに対して問いかける。

「あなた……、私のことが分かるかしら?」

そう言われたトムは、一瞬目を閉じて、何か不思議な力を使ったかのような素振りを見せた上で、再び目を開けてこう答える。

「あニャたからは、ご主人様と似た匂いがしますニャ」

「やはり、そうなのね……」

ユニスは少し間を空けて、再びトムに問いかける。

「マリアと二人で話すことは出来るかしら?」

「『マリア』というのは、『私のご主人様の方のマリア様』のことですかニャ?」

「そうよ、私の先祖のマリア・クレセントと、話をすることは出来る?」

サラッと「自身の出生の秘密」を自ら口にしたユニスであったが、それに対してハインリヒ達が反応するよりも前に、トムが答える。

「そうですニャ……、ここに戻って来て頂ければおはニャしすることは出来ますが、残念ニャがら、今はどこにいるか分からニャいですニャ」

どうやら彼には、遠方にいる「ご主人様」と念話や通信で会話する能力は身につけていないらしい。そのことを確認したユニスは、最後にこう告げる。

「じゃあ、マリアに伝えておいて。『いずれ話がしたい』と」

「分かりましたですニャ」

トムがそう言って頷いたのを確認すると、彼女もまた、ハインリヒ達と共に「ディードリット」の元へ同行する旨を告げる。ハインリヒ達も、彼女がマリアとどんな話をしようとしているのか気にはなったが、少なくとも今の段階で触れるべき話題ではないだろうと考え、あえてユニスには何も問おうとはしなかった。

「それでは、行きますニャ。この霊廟から、みニャ様の成功を祈っておりますニャ」

そうトムが告げた次の瞬間、トムの両手(前足)から不思議な光が発せられ、その光が四人を包み、そして彼等の姿が霊廟から消えていく。その転移が完了したのを確認し、再び一人になった霊廟の中で、トムは棺に目を向ける。

「ごめんニャさいですニャ、エルムンド様。でも、やっぱり私は、ご主人様の意思を尊重したいですニャ。もうしばらく、私がお側でお守りさせて頂きますニャ」

眠り続ける英雄王の棺に向かって、彼はそう語りかける。その声が届いているのかどうかは分からない。ただ、それでもきっと英雄王は納得してくれているだろう、とトムは考えていた。それが、滅多に人が訪れることのないこの霊廟で四百年間共に過ごしてきた者としての(不確かながらも自信に満ちた)見解であった。

3.8. 初恋との再会

そして、霊廟の外に転送されたハインリヒ達の目の前に立っていたのは、この地に訪れた時に霧の中から遭遇した「美しいエルフの女性」であった。その周囲には、先刻まで彼等がいた場所と同じように、無数の火山灰が舞っている。

「やっと会えたわね、ハインリヒ……」

「ディードリット……、やはり、君なんだな」

七年ぶりに出会った彼女であるが、その姿は七年前と何ら変わっていない。それは、彼女が「エルフ」だからなのかもしれないし、もしかしたら、今目の前にいる彼女は「七年前にこの世界から消失してからまだ間もない状態で再び投影された彼女」なのかもしれない。異世界とアトラタン世界の時の流れは同一ではなく、また、同じ時代のアトラタンに「同じ世界の異なる時代に生きていた投影体」が同時に出現することもある以上、ハインリヒが七年の時を経るまでの間に、彼女がどれだけの時を元の世界で歩んでいたのかは分からない。ただ、少なくとも彼女には、七年前にハインリヒと遭遇した時の記憶が残っていることだけは、間違いないようである。

「私はずっと、あなたに謝らなければならないことがあったの……」

ディードリットはそう言って、沈痛な面持ちで静かに語り始める。

「私、あなたにはずっと感謝してるのよ。あの森でのあなたとの日々、楽しかったわ。私をこの世界に残そうとしてくれたのも嬉しかった。でも、あなたが聖印の力を使って、私をこの世界に残そうとしてくれた時、私、本能的にそれを拒否してしまったの……」

突然の告白に内心驚くハインリヒであったが、彼が何か反応を見せるよりも前に、彼女はそのまま話を続ける。

「やっぱり、怖かったのよ。元の世界に戻れなくなるのが。だから、私の中で、はっきり決心がつかなかったの。そして、『この儀式が成功したら、もう元の世界には戻れない』と思った瞬間、『元の世界に戻りたい』と願ってしまったのよ」

一般的には、投影体が「元の世界に戻りたい」と思ったところで、普通は戻る(この世界から消失する)ことは出来ない。しかし、その混沌核を聖印に書き換えるという特殊な状況においては、その混沌核も「この世界における投影体の身体」も不安定な状態に陥っているため、結果的に彼女がそう願うことで(「この世界の住人として受け入れたい」という聖印の意思を拒むことで)、その「投影体としての身体」が消失してしまうことも、ありえない話ではないだろう。少なくとも、召喚術師であるフェルガナの薫陶を受けている三人の魔法師達には、それほど不自然な話ではないように思えた。

「その結果、私は元の世界に帰ったわ。そして、私の『本来の人生』に戻った。でも、その後、時々、夢の中で、あなたが苦しんでいる声が聞こえてきたの。私の混沌核を聖印に転換することに失敗したことで、あなたが苦しんでいる声が。だから、それがあなたのせいじゃない、私が怖気付いたせいで失敗してしまっただけで、あなたは何も悪くない、ということを、あなたに伝えたかったの」

彼女の「本来の世界」において、アトラタンにおけるハインリヒの声が聞こえるという現象の真偽については、さすがにカナン達でも分からない。この世界で起きる不可思議な出来事は、その大半が「混沌」の力によるものなのだが、それが他の世界にまで影響を及ぼすかどうかまでは、異世界の構造に関する専門家ではない彼女達には分からない。そもそも、ディードリットの出身世界が、いわゆる「エルフ界」なのか、それとも「それ以外の異世界」なのかも、カナン達には分かりかねていた。というのも、今目の前にいる「ディードリットと名乗る女性」は、カナン達が何度か出会った「エルフ界(とこの世界の魔法師達が呼んでいる世界)のエルフ」とは、やや異なる雰囲気を醸し出しているように思えたのである。

だから、もしかしたらこのディードリットという女性は、「エルフ界」とはまた異なる、むしろエルフ界よりもこのアトラタン世界に近い関係にある異世界の住人なのかもしれない。たとえば、もし仮に彼女が「このアトラタン世界と同じ創造主によって作られた異世界」の住人なのだとしたら、この世界における「混沌」がその世界にも影響を及ぼす可能性も、無いとは言えないかもしれない。

「そしてもう一つ、それを踏まえた上で、あえて伝えたいことがあるの。やっぱり私は、この世界にいるべき存在ではないわ。それに、私は向こうの世界で、出会うべき人に出会ったの。どこか『昔のあなた』と雰囲気が似た、一緒にいると安心する、そんな人よ。だから、あなたにもきっと、この世界で『出会うべき人』がいる筈。それはもしかしたら、『既にあなたと出会っている人』なのかもしれない。あなたが『その人』と幸せになってくれることを、私は願ってるわ」

ここまで言った段階で、ディードリットの体が徐々に薄くなっていくのが分かる。どうやら、トムの予想通り、彼女はハインリヒに「この話を伝えたい」という一心でこの世界に現れ、そしてその念願を果たしたことで、この世界での存在理由を失い、消失しようとしているらしい。

「ようやく、あなたに伝えるべきことを伝えて、やっとすっきりしたわ。ありがとう、あなたのことは、元の世界に帰っても、絶対に忘れないから」

そう言って、彼女は少し寂しそうな、しかし満足したような笑顔を浮かべる。その姿が少しずつ、消失に近付いていることを、四人は感じ取っていた。

「あなたが何を選んでも、私はあなたの決断を信じているわ、ハインリヒ」

「私も……、私も同じなのだよ」

カナンとルナは、それぞれに複雑な胸中を隠しながら、ハインリヒにそう告げる。今、この瞬間、ハインリヒが(パウザから受け継いだ)「愛の聖印」の力を用いれば、彼女を止めることは出来るかもしれない。無論、今の彼女は既にこの世界からの消失を望んでいる以上、ここで強引に彼女の混沌核を書き換えようとすれば、彼女は再び抵抗する可能性もある。しかし、ハインリヒが彼女を説得することで、「この世界に残る新たな理由」を彼女に与えれば、彼女が翻意する可能性も無い訳ではない。

召喚魔法師のフェルガナに仕えて久しいハインリヒは、この世界における投影体が、厳密に言えば「異界からの来訪者」ではなく、「異界の住人達の複製品」であることを知っている。故に、この世界に現れたディードリットが消えようが、消えまいが、元の世界における彼女は彼女の人生を送り続ける。つまり、この世界に現れたディードリットは、元の世界のディードリットとは、実質的には既に別人なのである(ただし、この世界における彼女の記憶は、元の世界の彼女にも「夢の中の出来事」として伝わっているようである)。

そのことを彼女に伝えれば、彼女はこの世界に残ってくれるかもしれない。元の世界の彼女と並行して存在する「アトラタン世界のディードリット」として、この世界で第二の人生を彼と共に歩んでくれるかもしれない。彼が本気で「想い」を伝えれば、誠心誠意の心で彼女を説得すれば、この世界に残ってくれる可能性はある。

それに、もし仮に聖印化に失敗したとしても、どちらにせよディードリットが消失しようとしている以上、巨大な混沌核が未浄化のまま現れるという状況には変わりがない。その意味では、むしろここで彼女の聖印化を試みることの方が、混沌災害を防ぐという意味でも(多くの人々の命を危険に晒すことを避けるためにも)得策の筈である。

だが、ハインリヒにとっては、それよりも何よりもまず先に確認すべき重要な問題があった。そのことを、今まさに消えようとしている「初恋の相手」に対して、彼は静かに問いかける。

「ディードリット、君は今、幸せかい?」

そう問われたディードリットは、満面の笑みで答えた。

「そうね、私は今、充実してる。向こうの世界でも、私は『やるべきこと』を見つけたし、『出会うべき人』にも出会った。唯一心残りだった、あなたへの謝罪も出来たわ。あとは、あなたが幸せになってくれれば、私は本当の意味で幸せになれる」

その表情を目の当たりにして、ハインリヒの心を七年間に渡って支配してきた鬱屈した感情が、ようやく解き放たれた。

「分かった。じゃあ僕も、僕のやるべきことを成そう」

そう言って、ハインリヒは決意の表情で彼女を見つめる。

「さよならだ、ディードリット……」

その言葉に対して彼女はゆっくりと頷き、そして、その身体は完全に消失した。こうして、七年前からハインリヒの中に棲み続けていた「終わらせることが出来なかった初恋」が、ようやく今、静かに終焉を迎えることになったのである。

3.9. 光の巨人

そして、ディードリットが消え去った後には、七年前と同じように、巨大な混沌核が現れた。混沌濃度が高いこの火山灰帯であるが故に、その混沌核の周囲に瞬く間に混沌が集まり、収束し、そこに巨大な投影体が現れる。それは、先刻出現したゴリラ達と似た風貌でありながらも、その何倍ものサイズの巨大な怪物であった。

ハインリヒにも、そして魔法師達にも、この怪物が相当に強力な存在であることは、直感的に理解出来る。もしかしたら、先日海で遭遇した、あの巨大戦艦よりも強力な存在であるかもしれない、とすら思えた。

だが、この状況においても、ハインリヒは冷静であった。七年前の彼は、ディードリットが消えた後に引き起こされた巨大な混沌災害から逃げることしか出来なかったが、今の彼は、あの時使いこなすことが出来なかった「もう一つの力」を発動させることが出来る。それは、彼の祖先である「エルムンドの七騎士」の一人、パウザ・ディ・ネラから受け継いだ、この世界の理(ことわり)に反する異界の力であった。

「三人とも、今すぐここから離れるんだ。ここは僕がなんとかする」

彼は決意の表情でそう伝えるが、三人とも彼の側を離れようとはしない。

「いつもそうやって一人で強がって抱え込んで。私はあなたを支えるって、言ったでしょ!」

「あなたを散々困らせてきた私が、素直にあなたの言葉を受け入れる筈がないのだよ」

「兄さん、全部済んだら、伝えたいことがあります」

彼女達が素直に離れようとしないのは想定の範囲内ではあったが、しかし、今回ばかりは、そのまま彼女達を傍らに置いておく訳にはいかなかった。

「分かった。ただ、一つ言いたいことがある。隣ではなく、後ろに立っていた方がいい。そうでないと…………、踏み潰してしまうかもしれない」

その言葉の意味が三人には伝わらないまま、彼は一歩前に踏み出し、そして右手を天に向かって掲げる。

「来い! 光の巨人よ!」

そう叫んだ瞬間、彼の身体が光に包まれ、そのあまりの眩しさにカナン達が一瞬、目を閉じた。そして彼女達が目を開いた時、そこに立っていたのは、「赤と銀の模様の体皮で、胸に球状の青い宝石が埋め込まれた、巨大な人間型の投影体」であった。その身体は、ディードリットの混沌核が生み出した巨大ゴリラよりも更に大きく、そして圧倒的な威圧感に満ち溢れていた。

「ハインリヒ、なの……!?」

カナンが呆然と呟くと、その「光の巨人」は静かに頷き、そして巨大ゴリラに向かって走り出す。突然現れた巨大生物に困惑しつつも応戦しようとするが、光の巨人は右手を手刀にしてゴリラに対して振り下ろす。それは、並の投影体であれば一撃で粉砕されるほどの強力な威力であった筈だが、それでもその巨大ゴリラは怯まず、逆に光の巨人の身体を掴み、大きく投げ飛ばす。地面に叩きつけられた光の巨人は、若干の傷を負ったようだが、全く怯む様子は無かった。

(兄さん……、なんですよね……。それなら!)

ユニスは、その立ち上がった光の巨人に対して回復魔法(キュアライトウーンズ)をかける。その結果、傷を全快させた光の巨人は、右手を上げて軽く礼を言うような素振りを見せた上で、今度はその右手から「光の輪」を発現させ、それを巨大ゴリラに向かって投射する。その光輪はゴリラの右腕を切り裂くように直撃し、その激痛に巨大ゴリラは激しくのたうちまわる。

すると、今度は大声を上げて暴れるそのゴリラの口の中に、カナンが持てる全ての力を込めて、バーストフレアを打ち込んだ、強靭な体皮で覆われたゴリラであっても、さすがに身体の内側までは守りきれないようで、更なる苦しみでより一層激しく暴れ始める。しかし、それでもまだ、倒れる様子は全くなかった。本来ならば、カナンが打ち込んだこの一撃は、よほどの投影体でない限り、灰も残さず燃え尽きるほどの威力だった筈である。それを体内に打ち込まれても平気で立っている時点で、この巨大ゴリラが、本来ならば自分達の手に負えるような相手ではないことは、彼女達にもすぐに理解出来た。

しかし、だからと言って、ここで引く理由にはならない。たとえどれほど強力な相手であろうとも、ハインリヒ(と思しき光の巨人)が戦っているのであれあれば、それを全力で援護するのが彼女達の信念である。その直後に今度はルナが回復香を用いることで、ルナとユニスも気力を取り戻し、巨大ゴリラに立ち向かっていく姿勢を強める。彼女達は、まだまだ退く気はない。

そして、そんな彼女達の心意気を感じ取ったのか、光の巨人は残された力の全てを注ぎ込む決意を固める。胸の青い宝石が音を鳴らしながら点滅を始めると同時に、彼は左手を水平に、右手を垂直に構えるように十字を作り出すと、その十字の右手の小指側の側面に周囲の混沌の力を結集させ、それを一筋の「光線」に変換し、巨大ゴリラに向かって解き放つ。その圧倒的な熱量によって、遂に巨大ゴリラの身体は爆発し、その混沌核は浄化されぬまま消滅して、その身を形成していた混沌と共に、火山灰霧の中に四散していく。

そして、戦いを負えると同時に、光の巨人は再び強い光を放ちながら消え去り、その足元にはハインリヒの姿があった。そう、これがパウザから受け継いだ「円谷(クライスタール)界の投影体」である「光の巨人」への変身能力である。その力は強力だが、あまりに長時間にわたって巨人状態のままであり続けると、その身も心も投影体になってしまうと言われる、非常に危険な「奥の手」であった。

だが、今の彼には、自分を支えてくれる三人の「仲間」がいる。彼女達との絆がある限り、この力を用いても自分は「人としての心」を失うことはない、そう信じることが出来たからこそ、彼はこの力を頼ることが出来たのである。どうやら、いつの間にか彼は、「仕えるべき主」との繋がりを拠り所としていたパウザとはまた異なる形で、この「投影体」の力を制御出来る精神環境を手に入れていたようである。

そして、三人がハインリヒに駆け寄ろうとしたその瞬間、徐々に火山灰の霧が晴れて行く。どうやら、ディードリットの混沌核が消滅したことを確認した霊廟のトムが、結界の一時解除を決断したようである。

すると、今まで霧で見えなかったその周囲で、様々な人々が彷徨っていたのが分かる。先刻はぐれたヴェルナやコーネリアス、そして少し離れた所には、ノギロ・クアドラントと、その護衛の三人の女性達(ナンシー、クローディア、シャルロット)の姿も見えた。

ノギロとフェルガナは懇意の仲なので、当然、ハインリヒ達とも面識がある。彼は、ハインリヒ達が自分を救出するために派遣されたことをすぐに察したようである。

「皆さん、私が不甲斐ないばかりに、来て下さったのですね。本当に、ありがとうございます。ところで、今、何が起きたのか、ご存知ですか?」

どうやらノギロは、ハインリヒ達の予想通り、この火山灰帯の結界に入ったものの状況が掴めず、脱出方法も分からないまま、ナンシー達と共にひたすら霧の中を右往左往する日々を送っていたらしい(ただ、外の世界では既に何十日も経過していたのだが、彼等にはその自覚は無いようである)。さすがに、エーラムの高等教員のノギロといえども、この火山灰帯の地下にエルムンドが眠っていることにまで気付ける筈もない。そして、どうやら先刻の「光の巨人と巨大ゴリラの戦い」も、彼等には見えていなかったらしい。

「話すと長くなります。まずは、どこかで体を休めてからにしましょう、先生」

カナンはそう言って、ひとまず彼等と共に最寄りのアトロポス村へと向かうことを提案する。この場にいる者達は皆、既に消耗しきっていたため、その提案には同意するが、そんな中、ノギロと共に合流した、女騎士のナンシー・ユリガンと、メイド姿の邪紋使いクローディア・シュトライテンは、ユニスの方を見ながら、怪訝そうな表情でヒソヒソと何かを話している。

その視線にユニスが気付くと、クローディアが静かに彼女に近付いてきた。

「あなたは……、エレナ様、ですよね?」

「えぇ、そうよ。お久しぶりね、クローディア」

ユニスとしては、ノギロと共に彼女達が同行していると聞いた時点で「こうなること」は分かっていた。分かっていたからこそ、なんとかそれを隠さなければ、と最初は思っていたのだが、ここに至るまでの諸々の経緯の末に、彼女の中では既に一つの決意が固まっていた。

「そちらの方が、あなたの契約相手なのですか?」

クローディアがハインリヒを指しながらユニスにそう問いかけるが、彼女は悲しそうな表情で首を振る。そして、ひとまず共にアトロポスへと向かった後、彼女は皆に全てを話すことを約束する。自分の過去と、今と、そしてこれから選ぶべき未来についての話を。

4.2. 三女の正体

「申し遅れました。私は、エレナ・ペンブローク。お察しの通り、トランガーヌ子爵家の血筋を引く者です」

アトロポスに着いて、ひとまずの宿を確保した段階で、ユニスは皆に対してそう宣言した。もっとも、ここまでの過程から、ハインリヒ達も大方の事情は察していたため、カナンの告白の時ほどの大きな衝撃は無かったようである。

ユニス(エレナ)の父は、現トランガーヌ枢機卿(元トランガーヌ子爵)ヘンリー。そして、現在グリースの庇護下にある彼の長男ジュリアンは、彼女の弟にあたる。彼女は、まだトランガーヌ子爵領が健在であった頃、幼くして魔法の資質に目覚め、フェルガナの「三番弟子」として、身分を隠して入門することになった。既に二人の「姫」を抱えているフェルガナだからこそ、その扱いにも慣れているだろう、という認識が、エーラムの人事部の中にはあったのかもしれない。

しかし、その数年後、アントリアの侵攻によってトランガーヌ子爵領は崩壊し、父であったヘンリーは大陸に逃れた後、聖印教会の中でも特にエーラムを敵視する日輪宣教団と手を組んで「トランガーヌ枢機卿」を名乗り、旧領奪回のための戦争を引き起こしている。一方で、彼女の弟のジュリアンを中心とする何人かの旧子爵家の残党達は、グリース子爵ゲオルグ・ルードヴィッヒに仕えて、ヘンリー達と対立している。

ユニス(エレナ)としては、自分の与り知らぬところで、父と弟が骨肉の争いを始めてしまったことに深く心を痛めている。そして、出来ることならば、二人を和解させたいとも考えていた。しかし、彼女の存在が発覚すれば、血統の維持という観点から、彼女の身柄を確保したい、あるいは彼女を伴侶にしたいと考える者達も現れ、余計に状況が悪化する可能性もある(そして義姉達と同様、彼女もまた、ハインリヒ以外の男に嫁ぐつもりはなかった)。だからこそ、出来ることならば、もうしばらくは身を潜めておきたいと考えていたのである。

ただ、ユニスとしては実は、出来ればこの機会に、ジュリアンと会って話がしたかった、という本音もある。現在、グリースに集っている旧トランガーヌの遺臣達の多くは、トランガーヌ子爵であったヘンリーが「聖印教会に洗脳されて、傀儡となってしまった」と信じてしまっている。それは、ティスホーンの実質的な筆頭領主トーニャ・アーディングによる(かつての主君と戦うための決意を煽るための)檄文が原因であり、おそらくジュリアンもその風説を信じてしまっているのではないかと推測される。

しかし、実は彼女達の父であるヘンリーは、聖印教会と手を組んだ時点で、ユニスに対して「これから先、私のことは忘れて、お前は一人の魔法師として自由に生きろ」という手紙を送っていた。つまり、彼は決して、親子の情を完全に捨てた訳でも、人としての理性を失ってしまった訳でもなく、あくまでも「アントリアと戦うための苦渋の選択」として聖印教会と手を組んだということを、ユニスは分かっていたのである。だからこそ、せめてジュリアンにだけは(そのことを伝えることで、より彼を苦しめることになるかもしれないが)「真実の父の姿」を伝えたいという気持ちがあった(とはいえ、さすがにこれは完全に彼女個人の願望にすぎない以上、この点についてはハインリヒ達には伝えず、今も静かに彼女の心の奥底に秘められたままである)。

4.3. 表向きの報告書

その後、今回の件に関して、ひとまずカナンはノギロに対して、以下のように説明した。

「火山灰帯の中に強力な投影体が存在し、その対策のために結界が張られていた」

「その投影体を倒したことで、結界が解かれた」

「旅人達を誘い込んでいたエルフの消滅も確認した」

誰がその結界を張っていたのか、どういう原理でその結界が解かれたのか、そして、そもそもその投影体とは何者だったのか、という点については、あえて説明はしなかった。 それを説明するためには、エルムンドの霊廟のことまで語る必要があり、そうなると彼等がエルムンドによって霊廟に招かれた理由(出自)を明かさなければならなくなる。ノギロに知られること自体はさほど問題はないが、彼を介してグリースの者達にまで知られることになると、さすがに色々と厄介な状況になるだろう。

そしてノギロも、その点について詳しく聞こうとはしなかった。おそらく、彼女達の様子から、何か「言えない事情」があることを察したのであろう(あるいは、もしかしたらノギロは既に、フェルガナから「彼女達の正体」を聞かされているのかもしれない)。グリースとしても、ひとまず事態は解決したので、それ以上の真相究明にまで乗り出そうとはせず(そもそも、戦時中の今、そこまでの余力もなかった)、行方不明だった旅人達も(霧の中で投影体に殺されてしまった人々もいたようだが)帰還したことで、ひとまずこの事件は幕を降ろすことになったのである。

4.4. それぞれの決意

その上で、ハインリヒは、事件の報告についてはノギロに任せた上で、自分はまだしばらく、ブレトランドに残りたいと宣言する。

「僕の中に眠るパウザも含めた『投影体となった七人の騎士達』を、どうにかして浄化あるいは再封印する方法を探していきたい」

それが、ハインリヒがカナンやディードリットに対して語っていた「自分のやるべきこと」である。実は彼はずっと前から「自分自身を封印する方法」を探していた。というのも、トムが話していた通り、彼の聖印は当人達の意思とは関係なく、必ずその「長男」に二つの性質(聖印化能力と投影体化能力)ごと自動的に受け継がれてしまう。しかも、厳密に言えば、この能力を引き継げるのは、「心から深く愛し合った女性との間に生まれた長男」だけであり、その母体となった女性は「混沌を引き寄せやすい体質」になってしまうという副作用がある(実際、ハインリヒの母親は、彼を生んだ数年後、自身の体内に「異世界の胎児」を出現させるという、奇妙な現象を引き起こしている)。

ハインリヒは、自分自身のこの「半分投影体にまみれた聖印」を忌み嫌っていた。出来ることならば捨てたいとも思っていたが、自身の身体から引き剥がすことは出来ない。しかも、もし、この聖印を持ったまま命を落とした場合、その身体から浮かび上がった聖印はおそらく巨大な混沌核となり、甚大な混沌災害を引き起こすことが予想される。だからこそ、殺さずに自分自身を封印することが、後世に禍根を残すことなく事態を解決する方法だと考えていたのである。

そして、エルムンドの霊廟で聞かされた通り、「ハインリヒの中のパウザ」以外の六人の騎士達も、現在、このブレトランドの各地に出現しつつある。ローズモンドで出会ったヴェラが言っていた通り、ヴァレフール南部では「巨大な黒い蜥蜴のような怪物(マルカート)」が出現した。一方、中央山脈の東側では「巨大蛾の幼虫(バス・クレフ)」の封印が解かれたことも既にエーラムには知られている。一方、コートウェルズへと渡った現アントリア子爵ダン・ディオードは「紅蓮の翼竜(トレブル・クレフ)」を支配下に収めたと言われており、いずれこれらの魔物達が、ブレトランドにおける大きな災いの種となる可能性は否定出来ない。

ハインリヒには、混沌を浄化する力はない。そして、混沌核を聖印へと書き換える能力にしても、パウザが自分自身を半分しか書き換えられなかった以上、他の六人の混沌核を聖印に戻すことも、おそらく不可能であろう。だが、それでも、これらの「危険な存在」を浄化もしくは封印するための方法を探して、それが可能な人物の手助けをすることは出来ると考えていたのである。

「それならば、私も残るのだよ」

ルナは真っ先にそう宣言した。ブレトランドに残ることで、自分の正体が発覚して、厄介な事態にハインリヒを巻き込むことになるかもしれない。しかし、それでも、今はハインリヒの近くにいて、彼の力になりたい、という気持ちの方が、彼女の中では強かった。たとえ正規の契約関係でなくても、たとえ(まだ)夫婦ではなくても、自分にとってのパートナーは彼だけだと、ずっと前から心に決めていたのである。

「あぁ、君がいてくれると、とても心強いよ」

そう言って、ハインリヒはルナの前に跪き、彼女の手を取り、その甲にキスをする。その瞬間、ルナの中で何かが爆発したような感情の激流が起きるが、ハインリヒは全くそれに気付かぬまま、彼女を見上げてこう告げる。

「君の変わらぬ献身に謝意を捧げる」

その言葉で、ルナは冷静さを取り戻す。少なくとも、今のハインリヒには、自分に対して「謝意」以上の感情はないということを改めて実感させられた上で、少し不満そうな表情を浮かべながら、「分かったのだよ」と呟く。

一方、ユニスは深刻な面持ちで、ハインリヒにこう告げた。

「私は、そばにはいられません」

この発言は、カナンにとってもルナにとっても意外であったが、ユニスは静かに理由を語る。

「私には、マリア・クレセントの血が流れています。このままだと、どうしても、四百年前の事件が脳裏を過るのです。だから、私はそばにいるべきではないと思いました」

唐突なその申し出に困惑しつつ、ハインリヒは問いかける。

「それで、これから君は何をするつもりなんだい?」

「私は、魔法師ユニス・エステリアとして生きていきたいと思います」

「じゃあ、君はエーラムに戻るのかい?」

「それは、まだ分かりません」

少なくとも、今は「エレナ・ペンブローク」に戻るつもりはない。その上で、魔法師としてやりたいことが無い訳ではないが、そのためには、まず「ある人物」と話をする必要があった。それ故に、この時点ではそう答えるしか無かったのである。

だが、そんな彼女の真意を察してか、突如、彼等の前に一人の魔法師が姿を表す。

「やることも決まっておらんのに、目の前の問題から目を背けるのは、私はどうかと思うがな」

“漆黒の魔女”、マリア・クレセントである(もっとも、本人の中では、今は「ただのマリア」なのだが)。どうやら彼女は、いつの間にかこのアトロポスに現れ、姿を消して密かに話を聞いていたらしい。

「お主が、私の罪をかぶる必要は欠片もないぞ。私も、ヴァレフスカの子孫には、恨みも妬みもない。それに、お前は私の子孫である以前に、『あの方』の子孫でもあるのだ。どの道を歩んだとしても、その道を踏み外すことはない」

「マリア、あなたはそうは言うけれど、それでもやっぱり私は、あなたの起こしたことの責任を感じているの」

「お主が感じる必要は何もないと思うんじゃがのう。ならば、お主はその罪を、お主の子孫にも伝えるつもりか?」

そう問われたユニスは、それに対して意外な角度から切り返す。

「大丈夫よ。私はこれからあなたについていく。そして、あなたと共に、ブレトランドの混沌を消し去る方法を探していくわ」

「ほう?」

「そして、あなたがエルムンド様を助ける方法を見つけ出して、エルムンド様と添い遂げられたら、その時は私も、自分の想いに正直になるから」

確かに、それが達成出来れば、「マリア・クレセントの末裔としての贖罪」も達成出来たと言って良いだろう。もっとも、マリアが四百年かけても実現出来なかったことを考えれば、それはいつ達成出来るかも分からない「見果てぬ夢」かもしれない。だが、それでも、今のユニスにとっては、それが自分自身を納得させる唯一の道なのである。

「だが、私について行った場合、場合によってはそやつと対立することになるかもしれんぞ」

突然の宣言に驚いたマリアではあったが、それでも落ち着いた表情でハインリヒを巨大タクトで指しながら、ユニスそう告げる。

「あくまでもそやつは、他の騎士達を浄化なり封印なりしようと考えている。私は、まだ奴等にはこのブレトランドに存在し続ける意味があると思っている。エルムンド様に匹敵する騎士が現れたら、その者に仕えるというのが、彼等が共有している誓いであるし、私もその方針には同意している。あやつはその価値観を否定した。だから、私と共に行けば、いずれあやつと対立することになるかもしれん。それでもいいのか?」

どうやら彼女は、随分前から密かに姿を隠した状態で、彼等の話を聞いていたようである。最終的にブレトランドから混沌を無くすという目的は同じだが、そのための「手段」の段階で、確かにマリアとハインリヒの方針が衝突する可能性はあるだろう。だが、そう言われても、ユニスの表情は変わらなかった。

「それでも構いません。ハインリヒを信じていますから」

彼女が言うところの「信じる」という言葉の意味が何なのかは、マリアには分かりかねていた。ただ、あえてここで「兄さん」ではなく「ハインリヒ」と呼んだことから、彼女の中で、彼との「疑似家族関係」をひとまず解消する意思が固まっていることは理解出来た。

「そこまで私について来たいのなら、勝手にするがいい。まぁ、どっちにせよ、あやつの『中』にいる舅殿は、私の子孫のことは嫌いかもしれんからな。その意味では、あやつの近くにはいない方が良いのかもしれん」

そういって、ハインリヒ(の中にいるパウザ)に皮肉めいた流し目を送りつつ、その視線を今度はカナンに向ける。

「で、我が恋敵の末裔よ、お主はどうするつもりだ?」

「あなたが現れなくても、言うつもりでしたよ」

余計なタイミングで水を差されてやや不機嫌な様子のカナンであったが、彼女の中では、既に決意は固まっていた。

「私は、ハインリヒを支えると誓った。そしてハインリヒは、七騎士を浄化し、ブレトランドの混沌を払うと言った。それならば、私も彼の考え方について行くだけ。その上で……」

彼女は視線の焦点をマリアからハインリヒへと移して、真剣な眼差しで訴えかける。

「私と一緒に、私の妹のミリアとマリアを説得してほしい。彼女達の元に、武神像と言われる巨大な投影体がいるの。多分、それはきっと、あなたの中のパウザと同じ、七騎士の一人だわ。彼女達がその力を使おうとしているのを、一緒に止めてほしい」

実際のところ、カナンは二人からの手紙で断片的な情報しか手に入れていない。しかし、状況的に考えて、その可能性が高いことは分かっていた。だから、ハインリヒがその力を使うことを是としないのであれば、カナンとしてもその考えに従い、妹達を止めたいと決意したのである。

「分かった。じゃあ、まずは君の妹の所に行って、話を聞いてみよう。全てはそこからだね」

「当然、私もついて行くのだよ」

こうして、「次の行き先」を定めた彼等に対して、ユニスは深々と頭を下げる。

「カナンさん、ルナさん、ハインリヒのことをよろしくお願いします」

そして、頭を上げると同時に、笑顔に涙を浮かべながら、ハインリヒを見つめる。

「ハインリヒ、大好きでした。さようなら……」

「……うん、分かったよ、ユニス。すまないが、その言葉に答えることは出来ない。だから、次会った時、ちゃんとその告白に答えようと思う」

「……楽しみにしています」

精一杯維持しようとしていた彼女の笑顔が崩れそうになるのを察して、マリアはユニスの周囲に魔法のヴェールをかけ、そのまま彼女と共に、姿を消そうとする。だが、その直前にハインリヒが呼び止めた。

「待って下さい、マリア・クレセントさん。あなたにお願いしたいことがあったのです」

「ん? なんだ?」

「あなたが、あなたの主に施した『封印』を私にかけることは可能ですか?」

そう、これこそが、ハインリヒの宿願なのである。七騎士の封印以前に、まず、彼は自分自身を封印したいと考えていた。だから、自分自身を殺さずに永眠させる方法があるなら、それを自分にかけてほしいというのが彼の宿願であった。

「お主が、今のマルカートと同じように『完全に理性を失った怪物』の状態になったら、そうすることにしよう。だが、人としての理性を残している間は、まだ眠るべきではない。お主がやろうとしていることは、私やエルムンド様の想いとは異なる方向に向かうだろう。パウザはそれでもお前の意思を尊重するだろうが、さっきも言った通り、私とはどこかで対立するかもしれん。だが、いずれにしてもお前が人としての意思を持ち続けている限りは、私はお前を封印するつもりはない」

そう言われたハインリヒは、素直に諦める。どうやら、最初からこういった反応が返ってくることは、彼の中でもある程度は予想出来ていたようである。

「そうですか、分かりました。では、このお願いは忘れてもらって構いません。このお願いが必要になる時なんて、絶対に来ませんから」

それはつまり、自分が理性を失うことはない、という自信なのだろう。自分の次世代にこの聖印を受け継がせたくない、という想いはあったが、少なくとも今の自分が、人としての理性を失う危険性は、彼は考えてはいない。彼にはカナンやルナがいる。これから先は離れることになるとしても、ユニスとも深い絆で結ばれていると考えている。彼女達がいる限り、人としての心を失うことにはならない、と確信していた。

「まぁ、私としては、お主が皇帝聖印(グランクレスト)を手にして、この世界から混沌を全て消し去ってくれるのが、一番嬉しいのだがな。そうなれば、エルムンド様も混沌から解放される。その場合、混沌の力でこの身体を維持してきた私がどうなるのかは分からんが、そんなことは些細な問題だ」

実際、四百年間、エルムンドを救う方法を探し続けたマリアとしては、結局のところそれが一番の近道であると考えている。だからこそ、彼女は七騎士達と同様、その資質がある人物を探し続けている。その資質がハインリヒにあるかどうかは分からないが、少なくとも、「今生きている君主達の中では、一番可能性があるかもしれない人物」と思う程度には期待をかけているようである(もっとも、その根拠は「自分達の末裔の娘達が本気で惚れた人物だから」という、全くもって薄弱な根拠なのだが)。

「もっとも、今のお主の聖印では、それ以上成長させることは出来ないから、とっとと子を作ることだな」

最後にそう告げて、マリアはユニスと共に去って行った。パウザの聖印は、子を成してその特性を引き継がせることで、「普通の聖印」になる。そうなって初めて、混沌を浄化する能力や、他の聖印を吸収する能力を得ることで、聖印を成長させることが可能となる。その意味では、実はまだハインリヒは「皇帝聖印への道」の出発点にすら立っていないのである。

「はてさて、七騎士を全て浄化するよりも、それが一番難しいと思うのですが」

カナンやルナの前でそう言って肩をすくめる彼が、とぼけているのか、天然なのかは分からない。ただ、いずれにせよ、今の彼は、自分の聖印をどうにかする方法を見つけるまでは、自分の子を作るつもりはないし、その資格もないと考えていた。

しかし、七年間苦み続けた「初恋」の呪縛から解き放たれた彼が、これから先、どうなっていくかは分からない。彼の傍らには、今後もカナンとルナがいる。しばらくは離れることになるとはいえ、きっとユニスとも、またどこかで会うことになるだろう。彼がこれから先、誰を愛し、誰と子を成すかによって、ブレトランドの運命は大きく変わっていくことになる。彼の子供は、パウザの力の後継者というだけでなく、エルムンドの末裔としての宿命を背負う可能性もある。そして、実はもう一つ、彼はまだ誰にも語っていない、重要な秘密があった。

(ブレトランドに残るにしても、この国からは、なるべく早く出て行った方がいいだろうな。多分、ゲオルグも僕の顔は見たくないだろうし)

そう考えながら、彼はこれから先の方針についての思いを巡らせる。彼の本名は、ハインリヒ・ルードヴィッヒ。グリース子爵ゲオルグ・ルードヴィッヒは、彼の実の弟である。七年前の混沌災害の際に生き別れて以来、行方不明となっていたゲオルグは、いつの間にかこのブレトランドで「山岳の覇王」として台頭し、カナンやルナやユニスの親族達と肩を並べる存在にまで這い上がっていたのである。

もし、ハインリヒが、カナンやルナやユニスとの間で子を成した場合、ブレトランドの覇権を巡る争いに、大きく影響を与える可能性があるだろう。ましてやその子が「パウザの能力」を引き継いでいた場合、このブレトランドのパワーバランスは、大きく変わる可能性がある。今のところ、ハインリヒには誰とも子を作る気はない。しかし、これから先の彼と周囲の女性達の恋愛模様が、この小大陸の命運を左右する可能性は大いにある。

(こやつにエルムンド様ほどの覇気も甲斐性もなかったのは、ある意味で幸いだったのかもしれんな)

ハインリヒの中に潜む一人の英霊は、自身の末裔を眺めながらそんな感慨に浸っていた。もっとも、それもこれから先、どうなって行くかは分からない。そして、ハインリヒは自分自身をも含めた七騎士全員を浄化もしくは再封印することを願っている以上、今後の状況によっては、他の六人と相対することになるかもしれない。

だが、それでも、パウザは彼を支えていくと決めていた。自身の末裔であるが故の情もあるが、実はマリアと同じ理由で、彼もまた、ハインリヒに期待をかけていたのである。いずれ彼が、エルムンドに匹敵する存在へと成長する可能性に。

(エルムンド様ですら届かなかった皇帝聖印。こやつ一代で到達するのは、おそらく無理だろう。だが、こやつの子供の世代にまで至れば、もしかしたら……)

そんな勝手な妄想が、自分の心の奥底に潜む英霊の中で勝手に広がっていることなど知る由もなく、ハインリヒはカナンやルナと相談しながら、フェルガナへの「しばらくエーラムに戻れないこと」について弁明する手紙の内容について、頭を悩ませていたのであった。

(ブレトランドの英霊・完)

最終更新:2015年03月13日 19:01