最終話(BS11)「猛き覇王の戦旗」(

1

/

2

/

3

/

4

)

山岳地帯でのアンドロメダとの遭遇戦から数日後、エスメラルダは自身の身体の奥の疼きが、少しずつ収まっていくのを感じていた。どうやら、彼女の中の「何か」に異変が起きていたのは、やはりアンドロメダが原因だったらしい。

そうなると、少なくとも現状においては、これ以上、ヒュースの家に厄介になる理由はない。しかし、彼女は言いにくそうな表情を浮かべながら、ヒュースに自分の正直な気持ちを伝える。

「もし、ご迷惑でなければ、その……、もう少し、一緒にいてもよろしいでしょうか? あなたと一緒に暮らしていると、なぜかそれだけで、いつも以上に安心出来るんです」

それがなぜなのかは、彼女自身も分からない。別の言い方をするならば、それは「彼女の中の別の何か」が疼いているような症状でもあるのだが、それは彼女にとって、非常に「心地の良い疼き」であり、出来ればそれは手放したくない、というのが今の彼女の率直な感情だった。

「構いませんよ。まだ色々と気になることもありますし、あなたから学びたいことも沢山あります」

ヒュースとしても、今は症状が収まっているとはいえ、疼きの元凶と思われるアンドロメダを取り逃がしてしまっている以上、いつまた再発するか分からないという事情に鑑みれば、このまま彼女には自分に近くにいてもらった方が安心出来る。ましてや、アンドロメダがエスメラルダをパンドラに引き込もうとしていると知ってしまった今、魔法の力を失った彼女を一人暮らしに戻すことが危険だということは、十分に理解していた。

逆に言えば、それ以上のことは何も理解出来ていなかった。なぜ、彼女が、他の誰でもないヒュースと一緒にいたいと考えているのか、そこまでは彼の考えが及ぶところではなかったのである。こういうところも、どこか「似た者同士」の二人であると言えるのかもしれない。

8.1.2. 聖地からの誘い

一方、その頃、領主の館のルルシェの部屋の前では、アルファ、メルセデス、レクサスの三人が激しく口論していた。

「いや、さすがにこれは渡しちゃまずいでしょ」

「それを判断する権利は我々にはない。渡した上で、ルルシェ様に判断を仰ぐのが筋だ」

「確かにそうですけど、これを私達が手渡せば、私達にも内通の疑惑がかかります。それでもお渡しすべきでしょうか?」

「今更、我々がそのようなことを心配する立場か!」

その話し声は、部屋の中にいるルルシェにも届いた。彼女は扉を開けると同時に、彼等に言い放つ。

「あなた達、こんなところで何をしてるんですか!? 早く村の警護に戻りなさい」

日頃は温厚なルルシェも、この三人のストーキング行為にはうんざりしているのか、彼等に対してだけは、やや当たりが強くなっているらしい。彼女にそう言われたアルファとレクサスは、すぐにその場を退散したが、そんな中、メルセデスはルルシェに一通の手紙を渡す。

「聖地フォーカスライトの大司教、ロンギヌス・グレイ殿から、ルルシェ様へのお手紙です」

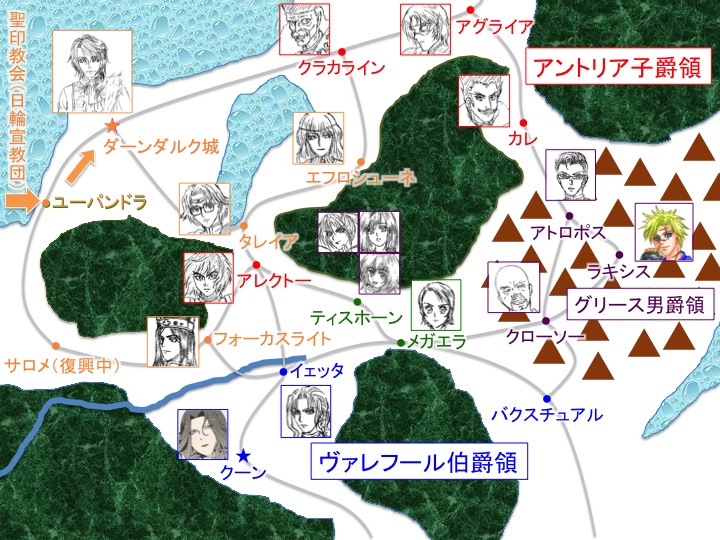

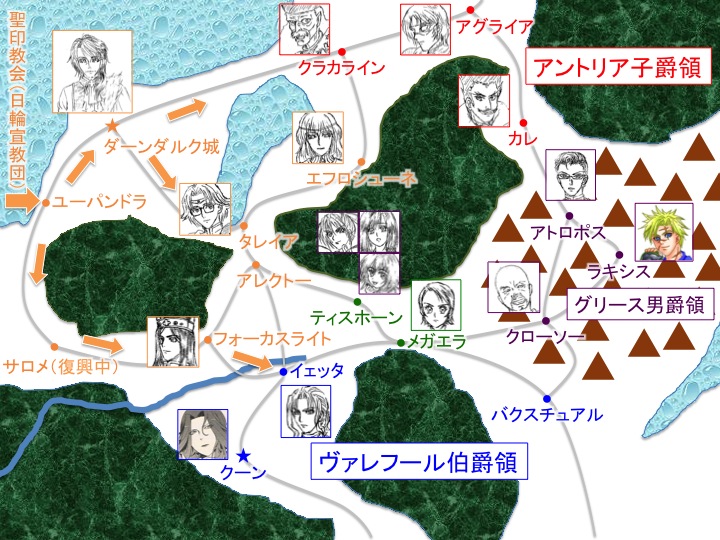

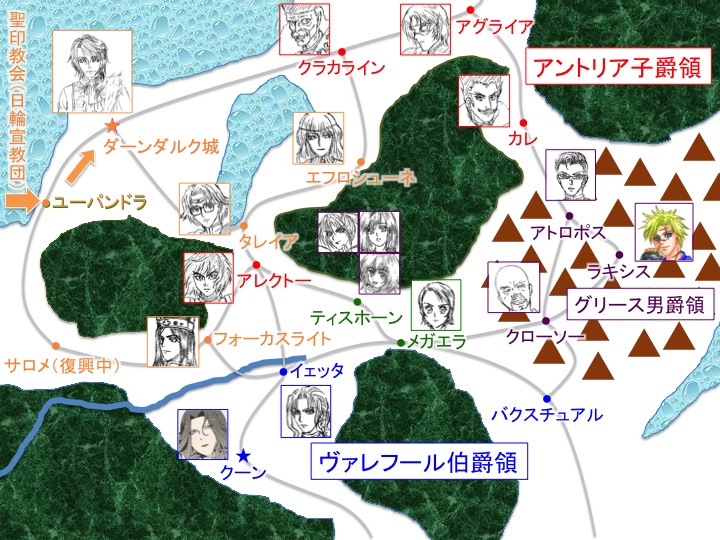

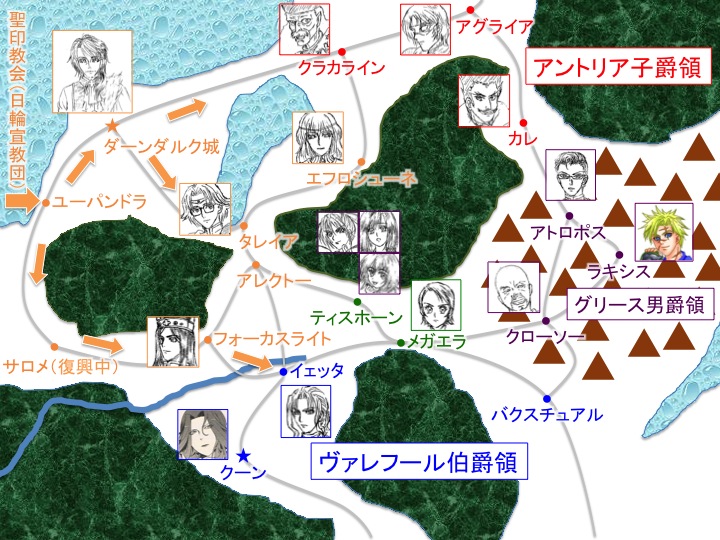

フォーカスライトとは、旧トランガーヌ地方の南西部に位置する都市国家であり、ブレトランドの聖印教会にとっての本拠地とも言える「聖地」である。この地を治めるロンギヌス・グレイ(下図)は、君主でありながらもエーラムから授かる爵位を拒否して、イスメイアの教皇ハウルから授かった「大司教」の称号を名乗っている。

つまり、メルセデス達三人にとって彼は「元上司」とも言うべき人物なのだが、どうやらそのロンギヌスから、この手紙をルルシェに届けるように、メルセデス達に通達があったらしい。あえてこのような「裏ルート」を用いて届けようとした背景には、途中でグリースの人々に検閲されたらまずい、という思惑があるのかもしれない。

メルセデスもその手紙を渡した後はすぐに立ち去り、そして残されたルルシェは部屋の中に戻った上で、多少逡巡しながらも、その手紙を開けてみた。

「はじめまして、ルルシェ様・ルードヴィッヒ様。フォーカスライト大司教ロンギヌス・グレイと申します。この度は、ラキシスの地にして、歳若きメサイアの聖女様が多くの人々を助け、領民の方々からも絶大な支持を集めていると聞き、お手紙を送らせて頂いた次第です。民衆の中には、あなた様のことを『真の君主』とまで讃える声もあると聞きますが、あなたはご自分が支配者となるのではなく、あくまでも兄君の治世を支える立場に徹すると聞き、その慎ましくも気高いお志に、ただひたすらに感服させて頂いた次第です。しかるに、現在、この世界を事実上支配しているエーラムの魔法師協会は、彼等が勝手に定めた独自の基準に基づき、あなたのことを『正統な君主』とは認めておらず、中にはあなたのことを、『偽の聖印を用いた闇魔法師』ではないか、と疑う者達すらもいると聞き及んでおります。このような独善的正義を振りかざすエーラムの下で戦い続けることが、本当に、あなたと、あなたのお兄様にとって、望ましいことなのでしょうか?もし、現在のエーラム支配体制そのものに対して、少しでも疑念を抱くお心をお持ちなら、ぜひ一度、直接お会いして、色々とご相談させて頂きたい儀がございますので、お気軽に、当地まで御来訪頂けますよう、よろしくお願い申し上げます」

フォーカスライト大司教 ロンギヌス・グレイ

率直に言って、ルルシェにとっては、現在の「エーラム中心の統治体制」そのものに対しては、特に共感も反発もしていない。自分がその枠組の中で特殊な位置に置かれているということは自覚しているが、そのような扱いを受けることに対して、特に違和感を感じることも無かった。彼女にとって重要なのは「正しいか否か」ではなく、「兄のためになるか否か」である。故に、兄がロンギヌス達と組んでエーラムに叛旗を翻すというのであれば、彼女もそれに協力するつもりであるし、逆に兄がロンギヌス達を敵視するなら、彼等と真っ向から戦うことになるだろう。

とはいえ、そんな兄の意向以前の問題として、彼女にはこの文面自体が、非常に「怪しい内容」に思えた。ロンギヌスは聖印教会員の間では「温厚な人徳者」として知られる人物ではあるが、その部下であったメルセデス達の凶行を見る限り、裏では何を考えているかは分からない。自分をフォーカスライトまで呼び寄せた上で、何を話そうとしているのか? そして自分に何を求めているのか? 現状では判断し難い。

ちなみに、実はフォーカスライトの都市内には「全ての混沌」を排除する特殊な結界が張られており、魔法師はその力を一切用いることが出来ず、邪紋使いや投影体に至っては、領内に入ることすら出来ない。故に、もしルルシェの正体が(先日のグレイスンの説明通りに)本当に投影体だった場合、彼女はそもそも都市の中に入ることすら出来ない身なのだが、現状では彼女が自分自身の正体について半信半疑である以上、その点については実際に行ってみないと確かめようがない(逆に言えば、行けば確かめることは出来る)

一応、メルセデスに頼めば、この手紙への返事を、兄達に知られることなくロンギヌスに送ることも出来るだろうが、とりあえず現時点では、この手紙の内容については誰にも話さず心に留めた上で、返事を出すかどうか、それ以前の問題として兄に相談すべきかどうかという点についても、ひとまず結論を先送りすることにした。色々な意味で、慎重に判断する必要のある問題だと、彼女の中では位置付けられたのである。

8.1.3. 邪紋講座・入門編

こうして、「特殊な立場の君主達」が水面下で様々な思惑を巡らせていた頃、屋敷の裏庭では、邪紋の力に目覚めたばかりのジュリアンを、優秀な(?)家庭教師達が取り囲んでいた。

「いいかい、邪紋使いってのはね、選ばれた戦士なんだ。君主なんかよりずっと強いんだよ。そうだよな、ガイア? コーネリアス?」

オロンジョは、楽しそうな表情でそう語る。彼女にとっては「君主になれずに邪紋使いとなったジュリアン」は、まさに自分と同じ境遇の持ち主であり、同じ劣等感を共有出来る「後輩」が出来たことが、心底嬉しいようである。ついでに言えば、彼がいずれ「いい男」に成長しそうな高貴な顔立ちの美少年であったことが、その嬉しさに拍車をかけていたことは言うまでもない。

「確かに、戦場において敵を倒す能力に関しては、君主にも引けをとることはない」

コーネリアスはそう断言する。彼もまた、ジュリアンやオロンジョと同様、君主への道を志しながらも邪紋使いとなってしまった身である以上、そう信じることが彼自身のアイデンティティにも繋がっていることは確かであろう。もっとも、実際にはそれは邪紋使いの中でもスタイルによりけりであるし、君主の中にはそもそもルルシェやエースのように、敵を倒すことよりも味方をサポートする能力に長けた者もいるので、一概に論じることは難しいのであるが。

「そもそもね、邪紋使いだとか、君主だとか、そういうのは関係ないの。人間の間に上下なんてないのよ」

やや暴走しがちな元君主志望の二人の教員の思想に染まりきらないように、ガイアは二人を牽制しながら、そんな正論でジュリアンを諭す。現実問題として、この世界は「君主」によって支配されているので、彼女のこの主張は全面的に正しいとは言い切れないのであるが、形式的な上下関係に縛られずに生きていく道を説くことは、彼の情操教育にとっても悪いことではないだろう。

「分かりました。僕も早く先生方のような立派な邪紋使いになれるよう、頑張ります」

ジュリアンは純真な瞳で三人を見つめながら、そう宣言する。ちなみに、彼はオロンジョが「元山賊」であることは知らされていないが、仮にその事実を知ったとしても、彼はオロンジョのことを師と仰ぐであろう。今の彼はひたすらに「皆を守るための力」を欲しており、自分に「戦い方」を教えてくれる人物であれば、誰であろうともそこから何かを学び取ろう、という貪欲な向上心に満ち溢れていた。

そして彼は、自らのライカンスロープとしての力を発動させ、その身を「獣」の姿に変えようとする。まだその力を使いこなせていない彼の身体は、「猛々しい獣」とは程遠い、小型の愛玩犬程度の姿になるのが精一杯であったが、それでも着実に、その力を自らコントロール出来るようになりつつあった。

「その調子でまんねん。そして、ワイら邪紋使いにとって一番大切なのは基礎体力でまんねん」

そう言って現れたのは、タンズラーである。彼は自前のダンベルをジュリアンに渡そうとするが、さすがに小型犬程度の力しかない彼に、そんな物が受け取れる筈がない。

「違うわ、まず大切なのは、心よ、心」

ガイアが無茶な筋トレを止めようとして二人の間に割って入ると、今度はそこに、ティスホーンからの教育係として派遣されたライカンスロープの少女、モッチーナ(下図)が口を挟む。

「ちょっと、アンタ達、ジュリアン様はライカンスロープなんだから、あんまりバラバラの方向性を勧めないでちょうだい。さぁ、ジュリアン様、爪研ぎのお時間ですよ〜」

モッチーナはそう言いながら、自分の愛用の爪研ぎ板を持ってジュリアンに近付く。彼女は、もともとは(後にティスホーンの四騎士の一人となる)ペルセポネと同じ一座に属する旅芸人だったが、自らの身体を「豹」に変える邪紋の力に目覚めたことで、ペルセポネと共に旧トランガーヌ子爵家に仕官することになった人物である。かつての彼女にとって、ジュリアンは「別世界に住む王子様」だったが、そんな彼が今、「自分と同じ土俵」に立つ存在として彼女の前にいることに、どこか「優越感」を感じていた。

だが、その優越感を踏みにじる人物が、そこに現れる。

「おいおい、お前は猫系だろ? ジュリアン様は俺と同じ犬系なんだから、俺が教えてやらないと」

「カイ先生!」

クローソーからジュリアンの指導員として不定期に派遣されているカイ・ホルンである。彼の姿を見ると、ジュリアンはより一層目を輝かせて、彼に向かって走っていく。どうやら、狼の力を操るライカンスロープである彼に対して、ジュリアンは特に強い敬意を抱いているらしい。

「うっさいわね、同じ食肉目なんだから、大差ないでしょ」

目の前でジュリアンを奪われたモッチーナは、ふてくされながらそう呟く。実際のところ、犬系でも猫系でも、ライカンスロープとしての能力に違いはない。だが、「8歳の男の子」が「猫撫で声の女豹」と「兄貴分的な狼」のどちらに強い憧れを持つかと言われたら、やはり後者であろう。

こうして、多くの優秀な(?)家庭教師に恵まれたジュリアンは、順調にその邪紋使いとしての力を開花させつつあった。そして、その素直で純真な性格故に、気付いたらすっかり、グリースの邪紋使い達の間での「人気者」ポジションに収まっていたようである。

そんな中、ティスホーンからのもう一人の「派遣教員」であるルナ・シャーウッド(下図)が、その裏庭に現れた。彼女は、旧トランガーヌ子爵領が健在だった時代からジュリアンの身の回りの世話を担当していた、水使いのエーテルである。

「ちょっと、まだ交代の日じゃないでしょ」

モッチーナはルナを軽く睨みながらそう告げる。この二人は、交互にティスホーンとラキシスの間を行き来しながら、どちらかがジュリアンの世話をしている間に、もう一人がその状況をティスホーンに報告する、という役割を担っている。そして実際、まだあと数日はモッチーナがラキシスに滞在する予定であった。

「いえ、今日は、このお二方を御連れするために派遣されまして……」

そう言われて彼女の背後から現れたのは、ティスホーンを支配する四騎士のうちの二人、ナンシー・ユリガンとペルセポネ・サーデスであった。

「ナンシー! ペルセポネ!」

「お久しぶりです、ジュリアン様」

そう言って、ジュリアンに向けて笑顔を浮かべるナンシーであったが、彼女達の出現に対して、微妙な緊張感がその場に広がる。ゲオルグと(ティスホーンの実質的な筆頭騎士である)トーニャ・アーディングとの間で交わされた契約では、「他国の君主に聖印を捧げた者」は、この地には足を踏み入れないという取り決めだった筈である。つまり、ヴァレフール伯爵の従属騎士であるナンシーと、アントリア子爵の従属騎士であるペルセポネがここにいることは、重大な契約違反ということになる。

だが、その空気を察したのか、ペルセポネが機先を制してこう告げる。

「あ、私達、今はただの『かよわい村娘』だから、乱暴はしないでくれよ」

両手を上げた状態で、彼女はそう告げる。一応、今も彼女は鎧を着込み、剣を腰に下げた状態であり、どう見ても「かよわい村娘」と言えるような風貌ではないが、しかし、確かに今の彼女達からは「聖印の力」が感じられない。

「詳しい事情は、今、トーニャ様がゲオルグ様にお話されています。お呼びがかかり次第、私達もそちらに向かいますので、ひとまず今は、ジュリアン様に御挨拶させて下さい」

ルナにそう言われたラキシスの邪紋使い達は、やや訝しげに思いながらも彼女達の要求を受け入れる。もしかしたら、彼等の中でも、久しぶりに側近達に会えたことで喜ぶジュリアンの笑顔を曇らせたくない、という想いがあったのかもしれない。

8.1.4. トーニャの外交術

「ペルセポネとナンシーの聖印を、ヴァレフール・アントリア両国に依頼して独立聖印化した上で、私が吸収し、ここに持参した次第です。お受け取り頂いた上で、あの二人を従属騎士にお迎え下さい」

領主の館の謁見の間にてゲオルグに対峙したトーニャは、開口一番にそう告げると、自らの聖印をゲオルグの前に掲げた。その聖印は、明らかに「男爵級」にまで成長している。確かに、騎士二人分の聖印を吸収した結果と言われれば、納得出来る大きさである。

だが、今のこの状況は、素直に受け入れるにはあまりに不自然である。なぜ、ヴァレフールとアントリアが、国境線上の重要な係争地である筈のティスホーンにおける従属騎士という「重要な手駒」を、あっさりと手放したのか。そのカラクリは、ターニャの外交術にあった。

「ヴァレフールを説得するのは簡単でした。彼等が恐れているのは、アントリアだけです。ティスホーンがアントリアの傘下になるのではなく、グリースの保護下に加わるのであれば、結果的にグリースが対アントリアの防波堤になるということで、独立したナンシーの聖印をすぐに私が吸収するということを条件に、認めて頂けたのです」

ターニャにそう説明され、ゲオルグはようやく、なぜ彼女が先日の交渉の際に、自ら「ゲオルグの従属騎士」となることを選んだのかを理解した。彼女が独立騎士のままだった場合、ヴァレフールがナンシーの聖印を独立させると、いずれトーニャとナンシーがアントリアに降ることになる可能性があるが、その二人分の聖印がグリースの従属下に置かれるならば、ゲオルグがアントリアに屈しない限り、アントリアによるティスホーン領有化には繋がらない。そして、先日のファルク男爵との外交を通じてゲオルグがヴァレフールとの協力に好意的な意志を示していたこと(第3話参照)と、エーラムでの式典においてアントリア側からの好意を無下にしたこと(第6話参照)も、ヴァレフール側には、グリースがアントリアに協力する可能性は低いと判断する材料となったようである。

ブレトランド制覇を掲げているアントリア子爵ダン・ディオードとは異なり、現在のヴァレフール伯爵ブラギス・インサルンドは旧トランガーヌ領を直接傘下に治めることを望んでいる訳ではないため、グリースがトランガーヌ領全体を支配下に治めることになったとしても、さして困る事態とは考えていないようである。無論、最終的にグリースがヴァレフールに対して牙を剥く可能性も全く考慮されていない訳ではないだろうが、現状のグリースの勢力規模から、そこまでの脅威に成長するとは考えられていないらしい。

「アントリアの方は少々難航しましたが、ヘンリー様(先代トランガーヌ子爵)のブレトランド帰還の噂が広がっていたようで、我々が彼等に加わるよりは、ジュリアン様共々グリース男爵の支配下に加わることで、『旧トランガーヌ派の分断』を引き起こした方が得策と判断され、どうにか許諾を頂けました」

アントリアにとって最も厄介なのは、旧トランガーヌ派の結集である。先代トランガーヌ子爵ヘンリー・ペンブローク(下図)が大陸に亡命した後、彼に仕えていた者達の一部(タレイア領主ジニュアール・リーオ、エフロシューネ領主マーグ・ヴァーゴ、etc.)はアントリア子爵を新たな主君と認めてその下に降ったが、中立諸侯として独立を保っている者(メガエラ男爵ティファニア・ルース、ユーパンドラ領主フェザン・ライディーン、ティスホーンの四騎士、etc.)もいれば、浪人として各地を転々としている者もいる。彼等がヘンリーの帰還と共に一つに結集して蜂起した場合、大きな脅威となることは間違いない。

だが、ゲオルグ達も認識している通り、現在のヘンリーは大陸の聖印教会と手を組んでいるらしい、という情報は、既にアントリアにも届いている。トーニャはそのことを踏まえ上で、ジュリアンが邪紋使いに覚醒していること(=実質的に、この親子が共闘することは不可能に近いこと)、そのジュリアンの身柄を確保しているのがグリースのゲオルグであるということ、そしてグリースと聖印教会の関係が険悪であるということ(これは先日の音楽祭での一件から、アントリア側も理解していた)をアントリア側に伝えた上で、ヘンリーの帰還後に「ジュリアンの身柄を確保したゲオルグ」は間違いなくヘンリーと対立することになると説き、彼の勢力拡大がトランガーヌ派の結集の妨げになるということを、アントリア側に理解させたのである。

無論、ブレトランド制覇を目指すアントリア子爵としては、最終的にはグリース男爵領も自らの傘下に治める必要があると考えている訳だが、少なくとも現状においては、ティスホーンがそのままヘンリーの下に合流することのリスクに比べれば、彼女達がグリースに協力することで旧トランガーヌ派を分断させて共倒れを狙う方が得策である、という判断に至ったようである。

ゲオルグにしてみれば、まだしばらく隠しておく予定だったジュリアンの存在を勝手に暴露されたことになるが、トーニャのこの外交術の結果として、実質的にティスホーンの大半を自らの傘下に治めることが出来たということで、その点については不問とした。彼は、自由気侭な傭兵稼業の出身であるせいか、最終的に自国(自身)の利益になる判断が出来る者に関しては、多少の独断専行があっても、さほど咎めようとはしない。それが、ゲオルグ流のプラグマティズムであった。

そして、ここまで説明した上で、最後にトーニャは、ティスホーンのもう一人の君主である、シャイナ・ツイストの現状についても付言する。彼女はフォーカスライト大司教ロンギヌス・グレイの従妹であり、他の二人のような「形式的な従属関係」以上の繋がりが彼との間には存在する。その上で、旧トランガーヌ派が聖印教会と結託している今の状況を考えれば、グリースとティスホーンの関係という観点において、現状では「最も厄介な存在」であることは間違いない。

「シャイナの聖印については、まだフォーカスライトの大司教と交渉中です。ただ、ロンギヌス大司教は今のところ、旧トランガーヌ諸侯の動きとはやや距離を置いているようなので、今後の展開次第では、どうにかなるかもしれません」

神妙な顔付きでトーニャはそう説明するが、ひとまず現状において、トーニャ、ペルセポネ、ナンシーの三人を従属下に置くことが出来るのであれば、ティスホーンの実質的な支配権はゲオルグの手中に収まったも同然である。それが労せずして手に入るだけでも、彼にとっては十分な収穫であった。

トーニャの意見を受け入れたゲオルグは、さっそくペルセポネとナンシーを裏庭から謁見の間へと呼び出し、そして、トーニャから受け取った「男爵級の聖印」を、改めて三人に均等に分け与える。この結果、彼は旧トランガーヌ派の中でも最強と言われるティスホーン軍の戦力の大半を、労せずしてその傘下に加えることになったのである。

だが、その従属聖印の儀式が終わった直後、彼等にとっての最大の「凶報」が、謁見の間に届く。

「自由貿易都市ユーパンドラが、突然現れた、聖印教会・日輪宣教団の大艦隊によって占領されました! 彼等はその後、旧トランガーヌ子爵の居城・ダーンダルク城へと進軍を開始した、とのことです」

ユーパンドラとは、旧トランガーヌ領南西部に位置する貿易港であり、先代トランガーヌ子爵の逃亡後は

中立港として機能していた都市国家である。実質的にはアントリアの強い影響下にあるが、領主であるフェザン・ライディーンの巧みな外交手腕により、かろうじて中立を保ち、そしてアントリアと敵対する幻想詩連合の諸国との貿易も続けてきた、ブレトランドにおける数少ない「大陸との窓口」の一つである。

その地を占領した「日輪宣教団」とは、聖印教会の中でも特に混沌への敵愾心の強い一派であり、魔法師や邪紋使いのことも、投影体と同レベルの「汚れた存在」とみなし、その「浄化」の必要性を説く者達である(ちなみに、その対極には「人類にとって有益であれば投影体の存在も認める」と主張する「月光修道会」と呼ばれる宗派も存在する)。その極端な姿勢故に、教会内でも多数派とは言えない規模の存在の筈だが、どうやら大陸中の日輪宣教団の者達がその力を結集させた大艦隊を結成し、このブレトランドへと攻め込んできたらしい。

そして、それを指揮しているのは、ゲオルグ達の予想通り、先代トランガーヌ子爵ヘンリー・ペンブロークであり、宣教団の証である「日輪旗」と共に、旧トランガーヌ子爵家の旗を掲げているという。彼等がその圧倒的兵力をもって、アントリアの支配下にある、かつての本拠地・ダーンダルク城の奪還へと動き出したということは、この地を再び手中に治めんとする意図があることは明白である。

しかも、それに加えて彼等は、聖印教会全体を統べるイスメイアの教皇ハウルによる「聖戦」の勅許の証である「教皇の聖旗」も掲げているという。つまり、聖印教会を信奉する他の宗派の者達にとっても、実質的に彼等に弓引くことは「背信者」の烙印を押される、ということを意味している。果たして、どのような経緯で、少数派である筈の彼等が教皇の勅許を得ることが出来たのかは謎であるが、このブレトランド内でも決して少なくない聖印教会の信者達がその旗の下に結集した場合、旧トランガーヌ系諸侯の結集と同等以上の脅威となる可能性は十分に考えられる。

「こんなにも早く動き出すとは……。これは、計画を急がねばなりません。私達はこれから対策を練るために、急ぎティスホーンに戻ります。よろしいですか?」

ゲオルグとしても、ティスホーンに残る残党達がヘンリー側に転じることがないよう、彼女達を現地に戻す必要があることは理解していたので、ここは素直に帰還を認める。既に彼女達は自身の従属騎士となった上に、ジュリアンの身柄は自らの手元にある以上、彼女達が自分に弓引くことになるとは考えにくい。実はこの時点で、トーニャはまたしてもゲオルグに無断で、とある「計画」を遂行中だったのだが、現時点で彼女が何を企んでいようとも、それが「最終的にはゲオルグ自身にとってプラスになる企み」であることは、ゲオルグも直感的に察していたのかもしれない(この辺りは、彼が傭兵稼業時代に無意識のうちに「情勢の流れを読む能力」を鍛えていたことが役に立っているとも言える)。

ただ、状況的に彼女達との連絡手段も必要、ということで、南回りでティスホーンに向かう彼女達に対して、クローソーでイクサ・カンティネンと合流して、彼を連れて行くように命じる。魔法師としての彼が同行していれば、いざという時にタクトを用いてヤヤッキーと通信することが出来る。この状況において、より前線に位置する彼女達との連絡手段を確保しておくことが必要、という判断であった。

8.2.2. 君主達の決断

こうして、ティスホーンの女騎士達が自領へと帰還したのと入れ替わりに、今度は別の騎士がゲオルグに謁見を求めて現れた。クローソー村の領主、ハウル・ヴァーゴである。

「男爵閣下、折り入ってお話がございます。まずは、これを見て頂きたい」

そう言って彼が提示したのは、先代トランガーヌ子爵ヘンリー・ペンブロークによる決起文であった。

「親愛なる我が忠臣ハウル・ヴァーゴよ、長らく待たせてしまって、すまなかった。私はこの地に帰ってきた。教皇ハウル猊下の庇護の下、聖印教会の同胞達と共に、この地を侵略する簒奪者ダン・ディオードを討ち滅ぼし、聖印の加護に満ちた人類の楽園を築くために。私が不在の間、お主が領民を守るためにどのような手段を用いてきたのかについては、あえて問わない。大切なのは今だ。同じ聖印教会員として、この地の全ての悪を浄化するために、その力を貸してほしい。長年お主に仕えてきた魔法師や邪紋使い達については、黙ってこの地を去るのであれば、その命まで奪うつもりはない。その代わりに、彼等の抜けた穴を補って余りあるほどの戦力を、お主に分け与えるつもりだ。さぁ、私と共に立ち上がり、再びこのトランガーヌに新たな栄光の地を築き上げようではないか」

トランガーヌ枢機卿ヘンリー・ペンブローク

「枢機卿」とは、聖印教会内において「教皇」に次ぐ最高位の爵位である。どうやら彼は、エーラムから与えられた「トランガーヌ子爵」としての立場を取り返すのではなく、新たに聖印教会から与えられた「トランガーヌ枢機卿」という称号に、より強いアイデンティティを感じているらしい。

その上で、かつての旧臣であり、そして聖印教会の信者でもあるハウル・ヴァーゴに対して、彼がこのような手紙を送ったという事実を、あえてゲオルグに伝えたハウル・ヴァーゴの意図は何なのか?

「率直に言って、私は日輪宣教団に組してしまった今のヘンリー様についていく気はない。だが、今の私の立場では、二心を疑われても仕方がないだろう。故に今、このタイミングで、私を貴殿の従属君主にして頂きたい。これが私の決意表明だ」

彼はそう言い放つと、自らの聖印をゲオルグの前に捧げる。彼はもともと「聖印教会寄りの立場」であるとはいえ、日輪宣教団のような過激派に組するくらいなら、背信者の汚名を背負った方がマシというのが、今の彼の考えのようである。これまで、実質的にゲオルグの傘下にありながらも、従属騎士となることは拒んできた彼であったが、この状況に至った今、自らの立場を鮮明にする必要があると決心したらしい。

「貴殿には、私の不在時の魔境騒動(第5話参照)の折に、その浄化の指揮を採ってもらった恩義もある。イクサも、カイも、そして我が領民達も、私が貴殿の従属騎士となることに異論はない筈だ。そして私は、『ハウル』の名も捨てる。現教皇と同じ名というのは、これから彼等と戦う身としては望ましくないし、領民達も混乱するだろうからな。今後は『サミュエル』と名乗らせてもらう。私が入信する前に名乗っていた名だ」

どうやら、彼の「ハウル」という名は、教会に入信した時に名付けられた洗礼名だったらしい。いずれにせよ、ゲオルグとしては、彼のこの申し出を断る理由は何も無いので、素直にその聖印を受け取り、そして再び彼に返す。こうして、また一人、彼の従属騎士がここに誕生することになった。

そして、ハウル・ヴァーゴ改めサミュエル・ヴァーゴが自領へと帰還すると、今度はまた別の者達がゲオルグに謁見を求めてきた。元聖印教会の従騎士、アルファ、メルセデス、レクサスの三人である。

「僕達も、ゲオルグ様の従属騎士に加えて下さい」

「我等は既にグリースに身を置く者。この機会に立場を鮮明にさせて頂きたい」

「聖印教会に何を言われようが、私達は今後もグリースのために働き続ける所存です」

実際のところ、彼等自身はもっと早い段階で聖印を捧げても良いとも考えていた。しかし、彼等の本音としては、出来ればゲオルグではなく、ルルシェに聖印を捧げたいと考えていたのである。彼女の聖印の特殊事情故にそれが無理だと説明されても、その「特殊事情」がよく分からない彼等としては、今ひとつ納得が出来ず、彼女の気が変わるのを待っていたのだが、このような事態に至った今、ハウル(サミュエル)同様、彼等もまた、自らの旗色を明らかにする必要性に迫られたと感じたようである。

当然、ゲオルグとしては彼等の申し出も拒否する理由はないので、素直にその聖印を受け取り、そしてそのまま彼等に返す。一人一人の聖印の規模は従騎士程度とはいえ、三人分の合計は一人の騎士級に相当する規模である。戦場における戦力としては、決して馬鹿に出来ない存在と言えよう。

「これから先も、ゲオルグ様とルルシェ様のために、この身を捧げるつもりです」

あくまでも「ルルシェ」との連名という形で忠義を誓われたゲオルグであったが、そのことについても、どうこう言うつもりはない。彼等の忠義心がどちらに重きを置いていようとも、最終的に自分の役に立つのであれば、ゲオルグとしてはそれで十分なのである。少なくとも、ルルシェが自分を裏切ることにならない限りは、彼等の忠義が覆ることはありえない。その上で、もし万が一、ルルシェが自分を見限るようなことになった場合は「それはそれで仕方がない」と割り切る覚悟も出来ていた。

そしてこの瞬間、ゲオルグの手中に収まっている聖印の総量は、実は「子爵級」にまで到達していた。だが、現時点でエーラムに爵位申請をしているような余裕はない。まずは今、目の前の難敵に対してどう手を打つべきか、彼の思考はそのことに集中していたのであった。

8.2.3. 旧臣達の決起

日輪宣教団の大艦隊によるユーパンドラ占領から数日後、ゲオルグやトーニャの想定よりも遥かに早いペースで、事態は展開していった。

まず最初に火の手が上がったのは、ユーパンドラの南部に位置する廃村サロメであった。この地は深い混沌の力に侵され、およそ人の住むことが出来ないほどに荒廃したと言われていたのだが、どうやら密かに聖印教会の者達が潜入し、浄化作戦を敢行していたらしい。ユーパンドラ襲撃と時を合わせて一斉に蜂起した彼等は、瞬く間にサロメの中心地の浄化に成功し、着実にその勢力を広げつつあるという。

更に、それと時を同じくして動き出したのは、アントリアに組していた旧トランガーヌ派の諸侯である。南トランガーヌの要衝であるタレイアを支配するジニュアール・リーオと、その北東に位置するエフロシューネの領主マーグ・ヴァーゴ(ハウル改めサミュエルの甥)が同時に蜂起し、ヘンリーへの協力を宣言したのである。彼等はいずれも旧アントリア騎士団の一員であり、ヘンリーの逃亡と共にやむなくダン・ディオードに降ったものの、まだ本心では、彼への忠誠心を捨てきれていなかったらしい。既にダン・ディオードの従属騎士となっていた彼等は、その従属聖印を剥奪されることを覚悟の上で、アントリアと袂を分かつ決意を固めたのである。

こうして、対ヴァレフールの最前線基地であるアレクトーからの援軍を遮断されたダーンダルクのアントリア軍は、もともと城の構造を熟知した本来の城主ヘンリーによって指揮された日輪宣教団の大軍の猛攻により、あっけなく陥落し、内政の長であったヴェルトニー卿は死亡、大工房同盟から派遣されていたニーナ・ヴェルギス将軍は撤退を余儀なくされることになったのである。

一方、このような日輪宣教団の攻勢に対して、本来のブレトランドの聖印教会員達の長であるフォーカスライトのロンギヌス・グレイ大司教は、沈黙を守っていた。本来ならば、彼が積極的にブレトランドの人々を煽動するような宣言を掲げることが戦略的には望ましいようにも思えるが、それでもあえて無言を貫いているのは、自分よりも格上の「枢機卿」という爵位を賜ることになったヘンリーへの配慮であるとも言わているが、その一方で、両者の不仲説を唱える者もいる。ただ、少なくともサロメの浄化に関しては、積極的にフォーカスライトの騎士達が協力していたという情報は広がっており、少なくとも表向きは日輪宣教団やヘンリーと協力関係を結んでいることは間違いないようである。

そんな中、そのロンギヌス大司教の従属騎士であるティスホーンのシャイナ・ツイストは、「自分がこの地にいると、皆に迷惑がかかる」という置き手紙を残して、同地を去ることになったらしい。その後の彼女の行方は不明であるが、今のところ、ヘンリー率いる日輪宣教団の軍勢に加わったという情報は届けられていない。

こうして、西部海岸方面でヘンリーと日輪宣教団が着実に勢力を伸ばしつつあるのに対して、東部山岳地帯のグリースでも想定外の異変が起こっていた。かつてトランガーヌ子爵家に仕えていた者達が、次々と押し寄せてきたのである。彼等は口々に、こう叫んでいた

「ジュリアン様のために、私も戦います!」

「ジュリアン様を御守りするために、私もグリース軍に入れて下さい!」

ゲオルグにしてみれば、ジュリアンの存在については、まだ正式に公表した覚えはない。にも関わらず、なぜ彼等がこうして集まってきたのか。その原因は、トーニャが彼等に密かに送った「決起文(下記)」にあった。

「かつて我等が仕えた先代トランガーヌ子爵ヘンリー・ペンブローク様は、現在、日輪宣教団によって洗脳され、彼等の傀儡となってしまった。日輪宣教団は、教皇ハウルの威光を背景に、ヘンリー様を傀儡とした上で、我等が先祖代々より受け継ぎし、このブレトランドの地を侵略しようとしている。かの狂信者達は、我等と共にこの地を守り続けた魔法師や邪紋使いの力を否定するが、彼等の助力を否定することは、我等トランガーヌの歴史と伝統を踏みにじるに等しい。そのことを誰よりもよく知っているペンブローク家の現当主ジュリアン様は、彼等と共に生きていく決意を胸に、あえて君主となる道を放棄し、邪紋使いの身となることで、我等トランガーヌの民が、これから先も魔法師や邪紋使いと共に歩む道を御示し下された。今、ジュリアン様は、グリース男爵ゲオルグ・ルードヴィッヒ卿の下で、若干8歳の御身でありながら、健気にも我等と共に戦うための術を学びつつある。さぁ、親愛なるトランガーヌの民よ、我等が忠誠を誓うべき相手は、大陸の狂信者達の傀儡となってしまった先代トランガーヌ子爵か? それとも、我等のためにその身を投げ出して戦おうとするジュリアン様か? 心ある者は、グリースに集え。そして、ジュリアン様と共に、この地を侵略者達の手から守るのだ」

元トランガーヌ騎士団 トーニャ・アーディング

かなり事実を脚色(歪曲)した内容ではあるが、彼女のこの決起文の内容を信じた者達が、ジュリアンと、彼を擁するグリースを守るために、ラキシスに結集することになったのである。またしても、トーニャの独断専行で勝手に進められた事態ではあったが、この状況に対しても、ゲオルグとしては特に咎めるつもりはない。彼にとって重要なのは、現実に彼の手駒として使える兵力が、着実に集まりつつあるという事実だけだったのである。

そして、この状況を聞いたジュリアンは、ゲオルグにこう訴えかけた。

「お願いします。僕を、皆の前に連れて行って下さい。この地に集まってくれた皆に、僕と一緒にこのグリースのために戦うことの意義を伝えたいんです」

そう言われたゲオルグは、自らが隣に立つという条件の下で、彼を領主の館のバルコニーへと連れていく。そして、裏庭に集められた旧トランガーヌ子爵家の残党に対して、ジュリアンは語り始める。

「皆さん、僕はジュリアン・ペンブローク。このトランガーヌの地を見捨てて逃げた上に、今、大陸の聖印教会の人々にこの地を売り渡そうとしている、ヘンリー・ペンブロークの息子です。息子として、こんな卑劣な父の下に産まれてしまったこを、心から恥じています。でも、この地の領主、ゲオルグ・ルードヴィッヒ様は、そんな僕のことを許して下さいました。僕がこのトランガーヌの人々のために戦うことを認めて、この力を下さいました」

そう言った上で、彼はライカンスロープとしての邪紋を発動し、自らの姿を「小型犬」へと変える。それが、邪紋使いとしてはまだ未熟な姿だということは素人目にも明らかであったが、少なくとも、彼が邪紋使いとなったこと、そして、その力を手に入れてしまった以上、今更彼がヘンリーの下に戻ることは無いということは、確かに人々に伝わった。

「皆さんが、卑劣な裏切り者の息子であるこの僕を、許してくれるかどうかは分かりません。でも、もし許してくれるなら、僕のことを、この地を共に守る仲間と認めてくれるなら、一緒に戦いましょう。この地に新たに産まれた、僕等のための新国家、グリースのために!」

彼がそう言い放つと、集まったトランガーヌの遺臣達は、一斉に歓声を上げる。八歳の子供の発言にしては、明らかに「出来すぎ」の煽動文句であり、本当に彼が一人で考えたことなのか、それとも誰か入れ知恵した者がいるのかは分からない。とはいえ、いずれにせよ、このように民衆が盛り上がった状態である以上、ゲオルグとしては、それを利用しない手はない。

「トランガーヌの民よ、この幼くも勇敢なる少年の心意気を踏みにじろうとする侵略者達は、今、着実にその魔の手を広げつつある。だが、恐れることはない。この私がいる限り、奴等の好きにはさせない。貴公等が敬愛するこの小さき勇者ジュリアン・ペンブロークと共に、我等がこの地を守り抜くのだ!」

彼のこの宣言が、より一層大きな歓声を呼び起こす。こうして、またしてもゲオルグの下に多くの兵達が集うことになる。だが、その構造は、あくまでも「ジュリアン」という「君主になる権利のない、君主以上の人望を持つ存在」によって支えられるという、極めて歪な構造である。しかし、ゲオルグはそのことを承知した上で、この状況を利用し続ける腹積もりでいた。もともと彼の今の地位は、「ルルシェ」というもう一人の「(正式な)君主になる権利のない、君主以上の人望を持つ存在」があってこそ成り立っているということは、彼自身も自認している。それが二人に増えたところで、今更どうこう思い悩むような性格ではなかった。ある意味、この「割り切る感性」こそが、一介の流浪の騎士にすぎなかったゲオルグを、ここまで押し上げる原動力になった、と言えるのかもしれない。

こうして、旧トランガーヌ派は「ヘンリー派」と「ジュリアン派(ゲオルグ派)」の真っ二つに分断されることになった。そんな中、ダーンダルク城を奪還したヘンリー・ペンブロークは「トランガーヌ枢機卿」を名乗り、旧トランガーヌ領の南西部を着実に支配下に治めていく。

まず、補給の断たれたアントリア側の前線基地であるアレクトーに対して、ジニュアール軍と連携して襲いかかった彼等は、敵将アモン・キャンサーを討ち取り、その地を支配下に治める。それと同時に、北部のクラカラインに対しても兵を進めるなど、アントリア軍のお株を奪うような電撃作戦で旧領を奪還していったのである。

そんな中、ラキシスのゲオルグの許に、同盟勢力であるメガエラから急報が届く。曰く、イェッタ経由でメガエラに向けて聖印教会軍が迫りつつあるので、それに対抗するための援軍を派遣してほしい、とのことである。

事の発端は、イェッタの領主ファルクから、彼の妹でありメガエラの重臣の一人であるターリャへと密かに伝えられた密書である。ファルク曰く、どうやらヴァレフールとしては、ヘンリーによるトランガーヌ再侵攻に対しては、積極的に協力も妨害もしない、という方針を選択することになったらしい。現在のヴァレフール領内にも聖印教会の信者は多いが、日輪宣教団のような過激派に同調する者は少ない。しかし、彼等が「教皇の聖旗」を掲げている以上、それに真っ向から歯向かうことも出来ない、というのが、ヴァレフール内の聖印教会員達の本音のようである。

かく言うファルク自身も、あまり熱心な信徒ではないとはいえ、聖地フォーカスライトに隣接する土地柄もあって、聖印教会とは友好な関係を築いてきた家柄の身であり、その方針に逆らうことは出来ない。そんな彼に対して、日輪宣教団の指揮官から、イェッタ領内の通行許可を願い出る申請が届けられたらしい。彼等は、かつて自分達の「聖戦」を妨害した「メガエラのティファニア」と「グリースのゲオルグ」への報復のための西征を目論んでいる、とのことである。

ファルクとしては、友好関係を結んでいるメガエラやグリースに対して彼等が攻め込むのは望ましくないため、なんとか返事を遅らせて時間稼ぎをしているものの、(聖印教会およびヴァレフールに所属する者としての)立場上、最終的にはその要求を認めざるを得ないと考えているらしい。そこで、せめて自分が交渉で足止めをしている間に、なんとか応戦する準備を整えてほしい、という旨の手紙をメガエラのターリャに送った、とのことである。

ゲオルグとしても、メガエラが陥落すれば次は自分達に矛先が向くことは分かっており、今更教会側と和解する道が存在しないことも熟知していた以上、この申し出を断る理由はない。出来れば、ティスホーンからも援軍を要請したいところではあったが、それと同時にアレクトー経由でティスホーンにも聖印教会軍が攻め込もうとしているという情報も伝えられており、彼女達の力をアテに出来る状態では無さそうである。

こうして、ゲオルグは「建国以来最大の敵」との決戦を余儀なくされることになった。まさに、彼とグリースの命運を賭けた戦いが、目前に迫ってきたのである。

8.3.2. 出陣前夜

「マイロード、この戦いが終わったら、御伝えしたい儀がございます。どうか、御武運を」

出陣の準備を進めるゲオルグに対して、留守居役を任されることになったマーシーは、そう告げる。その表情は、いつもと同じ「冷静沈着な軍師」としての顔であったが、その瞳の奥に、何か特別な決意を浮かべていることはゲオルグにも伝わっていた。

「分かった。ところで、派遣軍なのだが、我がラキシス軍の主力だけでなく、エースも連れて行くべきではないかと思うのだが、お前はどう考える?」

それはマーシーの中では「意外な提案」だったが、少し間を置いて考えた上で、彼女は答えた。

「この状況であれば考えにくいとは思いますが、我々の留守を狙って、アントリアが攻め込む可能性もゼロとは言えません。アトロポスの戦力は減らすべきではないかと」

アントリアの戦力は、エース・ベラミヤ・リンの三位一体の連携によって成り立っている。その中の一部隊が欠けるだけで、その防衛能力は格段に減ることになるだろう。だが、そんなことは当然、ゲオルグも分かっている。それでもなお、彼がこう提案した背景には、特別な理由があった。

「我々が不在の状態で、エースをアトロポスに残しておいて大丈夫なのか?」

従属聖印を結んだ関係とはいえ、ゲオルグはエースのことは全く信用していない。仮に、ゲオルグがエースの聖印を剥奪したとしても、彼が(ダン・ディオードを初めとする)他の誰かから聖印を受け取れば、彼はその本来の力を取り戻した状態でゲオルグの前に立ちはだかることが出来る。ましてや、電撃作戦でゲオルグ不在時にラキシスを急襲された場合、ゲオルグによる聖印剥奪が間に合う保証もない。

「確かに、その可能性もゼロとは言えません。しかし、それと同等以上に、兄をマイロードに同行させた場合、戦場で寝返ってマイロードの寝首をかく可能性もあります。その意味では、むしろこちらに残しておいた方が危険性は少ないのではないかと」

そこまで言った上で、一呼吸おいて、マーシーは続ける。

「それに、ラキシスには私がいます。そして、兄を止められるのは、私しかいません」

実際のところ、マーシーの魔法師としての実力は、ゲオルグも計りかねている。彼だけでなく、ラキシス軍の他の面々も、彼女が魔法を用いた場面に殆ど遭遇していない(ドクロ団との戦いにおいて、ゲオルグの剣に雷の力を付与させた程度である)。だが、ゲオルグは直感的に、このマーシーの言葉は信じるに値すると確信していた。いわば、長年にわたって戦場を生き抜いてきた者の勘として、彼女が「ただの未来予言者」ではないことは、前々から薄々感じ取っていたのである。

無論、だからと言って、彼女の言うことを常に全て真に受けている訳ではないし、彼女の中で、何を考えているのか分からない不気味さも感じ取ってはいる。だが、それでも、ここで中途半端に想像を巡らせたところで答えがでる訳ではない以上、今はまず、目の前の敵を倒すことに集中するしかない。それは、「君主」である以前に「戦士」である彼の本能とも言うべき行動原理であった。そしてある意味、この気性こそが、彼とマーシーの円満な主従関係をここまで維持してきたとも言える。

*

「私の混沌を呼ぶ力を、この戦いで利用することは出来ませんか?」

ゲオルグ同様に自宅で身支度を進めるヒュースに対して、エスメラルダがそう言った。どうやら彼女自身、今の自分に「戦力としての利用価値」があることは理解しているようである。実際、彼女がヒュースの近くにいることで、彼の召還師としての力が増幅されていることは、ヒュースも分かっていた。

しかし、彼はやんわりとその申し出を否定する。

「あなたを連れて行って、守りきれる自信がありません。ここで残っていて下さい。あなたの知識は、これから先のグリースに必要です」

確かに、いくら混沌の力を増幅する力があるとはいえ、彼女自身が魔法を使う力を失ってしまっている以上、戦場に連れていくことは相応の危険を伴うことになる。そう言われてしまった以上は、エスメラルダとしても納得するしかなかった。

「分かりました。では、クレアさんに美味しいシチューの作り方を習いながら、あなたの帰りを待っていますね」

そう言って、彼女は笑顔で「居候先の家の主人」を見送る決意を固める。こうして、彼女はまた一歩(無自覚のうちに)「良妻」としての道を歩もうとしていた。

*

「ガイア先生、今の僕では、まだ力にはなれませんか?」

懇願するような瞳を浮かべながら、ジュリアンはガイアにそう訴えかける。ガイアの見立てでは、まだ今の彼は、邪紋使いとしては未熟であり、「熟練した一人の兵士」よりは少し強い、という程度にすぎない。故に、純粋な戦力としては「いないよりはマシ」という程度には役に立つが、彼のような幼子を戦場に連れていくこと自体に対して、あまり乗り気にはなれない。

だが、それでも「皆を守るために戦いたい」という彼の気持ちは十分に理解出来る。それに、戦場に彼がいるだけで旧トランガーヌ系の兵士達の士気が上がることも間違いない訳だが、逆にそのような打算的な理由で彼を連れていくことに対して逡巡する気持ちもある。

「分かったわ、あなたがそこまで言うのなら、実際に戦場に出ることで、国を治めるということがどういうことか、その目で確かめるのもいいでしょう。でも、絶対に無理はしないで」

彼女はそう言って、渋々参戦を認める。ただし、それは前線の遥か後方で、多くの旧トランガーヌ兵達に守られる形での参戦、という条件付きであった。ジュリアンとしてはやや不満ではあったが、今の自分では前線に立っても足手まといになるだけだということは理解していた以上、それもやむを得ないと諦めたようである。

*

「本当は私も行きたいのだが、マーシーに止められた。今回の戦いにおいて、私の存在は、戦場における敵にも味方にも悪影響を及ぼす可能性がある、と言われてしまったからな」

残念そうな口調で、エルフのシャルロットはコーネリアスにそう告げる。投影体である彼女は、聖印教会側にとっての「憎悪・討伐の対象」であるだけでなく、友軍となるメガエラや旧トランガーヌ系の遺臣達の中にも、「仲間」と認めて良いかどうか微妙な存在と考えている者もいる。まだ旗色を鮮明にしていない人々も存在している現状において、敵陣営から「お前達は、投影体を利用するグリースに組するのか!」と言われた時に、心揺らぐ人々がいないとも限らない以上、今回は同行させない方が得策、というのがマーシーの判断であった。

「正直、私もその気持ちは分かる。もし我が国にお前達がいたら、同じような反応を我が国の民も示すことになるだろうからな。だが、そんな私でも受け入れてくれるこの村が、私は好きだ。だから、この地を守るため、私は皆の留守の間、この村を守らせてもらう」

実際、ラキシスの人々は、彼女やボルドのような異界の住人に対しても、分け隔てなく接してくれている。それは、君主であるゲオルグが彼女達を受け入れる方針を示したという事実に加えて、彼女達自身が積極的に「人々の役に立とうとする意志」を示したからでもある訳だが、いずれにせよ、今の彼女にとって、この村が唯一の「居場所」であることは疑いなかった。

「分かった。旧トランガーヌ子爵軍は、必ず私が倒す。大丈夫だ。私は、親の仇を取るまで、死ぬことはないからな」

そう言って、コーネリアスは「死想剣」を片手に、戦場へと赴く決意を固める。今彼自身が告げた通り、今も彼にとって最大の仇敵がダン・ディオードとヴィクトール・アラムであることは間違いないが、それと同時に、彼の中で「投影体を無差別に殺そうとする聖印教会」への怒りが高まっていたことも、先日のアントリアでの音楽祭の折に同行していたシャルロットは知っている。もはや今の彼は、ただひたすらに復讐のためだけに戦う羅刹ではなく、自分自身の正義感に基づいて戦う誇り高き「騎士」としての心を取り戻しつつあったのである。

*

「私も一緒に行きたかったけど、マーシーさんが言うには、どうも聖印持ちの人達相手には、私は相性悪いらしいのよね」

リナは残念そうにそう語る。彼女の目の前には、同じ顔を持つ少女、ルルシェがいる。別に呼んだ訳でも呼ばれた訳でもないのだが、勝手にリナの方からルルシェの部屋に来て、一方的に話しているだけである。ルルシェとしても、今更彼女に何を言っても仕方が無いと割り切っているのか、無視しながら黙々と出立の準備を進めている。

リナもまた投影体ではあるのだが、シャルロットとは異なり、一目でそれと分かる風貌ではないので、戦場に連れて行っても士気には影響は無い(ちなみに、KX-5に関しても、そもそも「道具」としか認識されていないので、問題視はされなかった)。ただ、彼女の「地球人」としての能力は、邪紋使い相手には有効に機能するものの、君主相手には通用しないものが多い。それ故に、戦闘慣れしていない彼女をあえて連れていくことは、メリットよりもリスクの方が大きい、というのがマーシーの判断だったようである。

「だから、私の代わりに、ゲオルグ様を守ってきてね。絶対よ」

「あなたに言われなくても、兄様は私が守ります。あなたはただ、静かにしてくれていれば、それでいいんです」

相変わらず、二人の仲は良好とは言えない状態だが、だからと言って、別に対立する要因もない。ゲオルグを無事を第一義に考えているという点では、紛れもなく彼女達は「同志」である。

「あと、あのメガエラの領主の女の子、やっぱり危険だと思うから、ゲオルグ様に近付きすぎないように、監視しといてね」

「……あなたが近付くよりは、よっぽど安全だと思いますけどね」

あえて聞こえるように言ったものの、それを無視して再び自分の世界に入り始めたリナに対して呆れ顔を浮かべつつ、ルルシェは心のどこかで、今回の戦いが、今までにはない厳しい戦場となることを、直感的に予感していた。それが、君主としての力なのか、投影体としての力なのかは分からない。だが、いずれにせよ、今回の戦いにおいて、皆の命を守る「盾」としての力を持つ自分が果たすべき役割がいつも以上に大きなものになる可能性を考慮に入れた上で、入念に戦いの準備に勤しむルルシェであった。

8.3.3. 仮面の女騎士

こうして、ゲオルグ、ヒュース、ガイア、コーネリアス、ルルシェの五人に率いられたグリースの精鋭部隊と、ジュリアンに率いられた旧トランガーヌ残党軍は、メガエラに向けて出立し、そして二日後に無事に辿り着くことになった。

だが、彼等の到着よりも一足先に、イェッタ経由で聖印教会軍の襲撃が始まってしまっていたらしく、既にメガエラの西部国境では、激しい戦いの怒号が飛び交っていた。事前情報があったこともあり、メガエラ軍は様々な罠や防壁を設置していたことで、なんとかその猛攻を耐えきってはいるが、やや苦戦気味の様相である。

しかし、グリースからの援軍が到着したという報が伝わった瞬間、敵の攻撃がひとまず止まった。どうやら、一旦引いて軍勢を立て直そうとしているらしい。こうして一時の休息の機会を与えられたメガエラ軍の面々は、グリースからの援軍を諸手を上げて歓迎する。

「よくぞ来て下さいました。皆様の御助力に、心から感謝致します」

メガエラ男爵ティファニアはそう言って、深々と礼をする。彼女の傍らには、魔境の折にゲオルグ達と遭遇したヴェルノーム、ターリャ、クローディアの三人と、そして見慣れない風貌の指揮官が二人、立っていた。そのうちの一人である初老の男性(下図)が、まず軽く自己紹介をする。

「はじめまして、グリース男爵。私はフェム・トゥレーンと申します。私は一度ロードを廃業し、森林官を務めていた者なのですが、ここ最近、ティファニア様が御不在の時が増えましたので、留守居役として従属聖印を頂き、従属騎士として復帰しました」

見た目はかなり老け込んでおり、一見すると好々爺のような雰囲気だが、どこかその奥に底知れぬ不気味さも感じる。おそらくは、相当な実戦経験を積んだ歴戦の騎士であろうことは想像出来た。

そしてもう一人の「見知らぬ指揮官」は、仮面を付けた女騎士である(下図)。彼女は恭しく礼をしつつも、どこかぎこちない不自然な口調で、自己紹介を始めた。

「私の名は、マリン・ツイスト。元ティスホーンの四領主の一人であったシャイナ・ツイストの姉だ。彼女は聖印教会に屈し、この地を彼等に明け渡そうとしていたので、私が殺して、その聖印を奪い取った。今の私は大陸から攻め込んできた聖印教会と戦うために、ティファニア様に仕えている」

ティスホーンのシャイナに姉がいるという話は(旧トランガーヌ騎士団の情報にある程度精通している筈のコーネリアスですら)聞いたことがない。そもそも、彼女が今までどこで何をしていたのか、なぜ顔を隠す必要があるのかなど、色々と不可解な点は多いが、今のこの時点で彼女の正体について言及しても意味がないと考え、誰もそれ以上の詮索に踏み込もうとはしなかった。

その上で、彼女は「妹の持っていたメモ書き」から、敵の陣容についても詳しい情報を仕入れているという。曰く、つい先刻まで猛攻をかけてきた敵軍の総大将の名は、ケッセル・リンク(下図)。かつてメガエラの領内の森を焼き討ちしようとしてメガエラ軍の手で殺されたルパート・リンク(「ブレトランドの英霊」シリーズ第1話「白き森の深淵」参照)の弟であるという。

そして、間もなく敵軍に加わろうとしている援軍の指揮官の名は、旧トランガーヌ騎士団の中でも異色の「魔法師出身の騎士」であるエベロ・ブロッケン。通称「Dr.エベロ」と呼ばれる人物であるという。

「随分と久しぶりに聞く名だな」

ゲオルグはそう呟く。そう、Dr.エベロと言えば、現在はグリースに仕えるオロンジョ、タンズラー、ヤヤッキーの三人が、かつて仕えていた君主の名である。先代トランガーヌ子爵の聖印教会入信と共に彼等を放逐した、ということまでは聞いていたが、その彼が、対メガエラ・グリース方面軍の指揮官として、ゲオルグ達の前に立ちはだかることになったのである。

そして仮面の騎士曰く、Dr.エベロは、一般的に騎士が用いる「印」も使えるが、それとは異なる独自の「印」の使い手でもあり、一筋縄ではいかない相手らしい。しかも、彼が指揮する聖印教会軍の各部隊指揮官達は、その全員が小国の騎士隊長級の実力者であり、その部下の兵達は一人一人が「聖印」を持つ従騎士以上の精鋭部隊で、「妨害の印」「呪縛の印」「瞬換の印」などといった「非常に厄介な印」を用いる集団でもあるらしい。

正直、ここまでの情報を「殺した妹が持っていたメモ書き」だけに基づいて集めたというのは、なんとも不自然な話ではあるが、ティファニア曰く、これまで彼女の提供した情報は正確で、その情報故にここまでの戦いも何とか耐え忍ぶことが出来たという。色々と引っかかる点はあるが、ひとまずゲオルグ達もその情報を信用した上で、ジュリアン率いる旧トランガーヌ残党軍が防壁の内側からメガエラ軍と共に敵の(ケッセル・リンク率いる)第一陣を迎え撃ち、その間にゲオルグ達グリース本隊が出撃して、Dr.エベロ率いる敵の第二陣を(第一陣と合流する前に)撃破する、という方針を固める。

こうして、メガエラとグリースの命運をかけた一大決戦の火蓋が、切って落とされることになったのである。

8.3.4. ランツクネヒトの戦旗

そして翌日、仮面の女騎士の情報通り、敵の後方から新たな日輪旗を掲げる一団が現れた。そこに、当初の予定通り、ゲオルグ率いるグリース軍が立ちはだかる。

「貴様等だな。ジュリアン様を汚れた混沌に染めて、意のままに操ろうとする逆賊は」

そう言って、ゲオルグ達の前に現れたのは、Dr.エベロである(下図)。片眼鏡をかけた、騎士としてはやや風変わりな風貌の彼が、聖印教会の騎士団に守られながらそう罵ると、ゲオルグが真っ向から罵り返す。

「逆賊はお前達であろう。先代トランガーヌ子爵を洗脳し、意のままに操り、あまつさえ聖印教会の名の下にこの地を侵略しようとしている。先代子爵の息子であるジュリアンは、そんなお前達に屈しない意志を示し、俺はそれを助けようとしているだけだ。侵略者は、今すぐこの地から去れ!」

「何を寝言を。この地はもともと、ヘンリー様のものだ。それを取り戻すために、我等は日輪宣教団と手を組んだだけのこと。今はただ、逆賊達を『お掃除』するために力を借りているにすぎん」

実際のところ、先代トランガーヌ子爵と、Dr.エベロと、聖印教会のうち、誰が実質的な主導権を握っているのか、その実態はよく分かっていない。ただ、過激派の日輪宣教団と手を組んだ時点で、もはやゲオルグやジュリアンが彼等と共存する道はありえなかった。

「とりあえず、まずは投影体をも用いてまで自国の利益を追求する見下げた外道に対して、『おしおき』が必要だな」

Dr.エベロがそう言って右手を挙げると、その周囲の騎士達が次々と聖印の力を発動させていくのが、ゲオルグ達の目に入る。

「さぁ、行け! 我が力を授けし精鋭達よ! 無限の力を秘めた聖印の底力を見せてやれ!」

その掛け声と同時に、彼等は剣を構え、完全に戦闘態勢に入る。そして、その剣を掲げる兵士達一人一人が、強い結束と決意に満ちた、どこか鬼気迫る表情を浮かべているのが分かる。どうやら彼等は、ただ洗脳されている兵士ではなく、一人一人が自身の信念に基づいて日輪旗の下に集った、相当な強者揃いのようである。

だが、それに対するグリース軍も、兵の装備や練度では劣っていても、その士気の強さでは負けていない。そんな彼等の戦意を更に向上させるために、ゲオルグは遂に、自らの聖印の力を初めて「戦旗(フラッグ)」という形で現出させる。

「戦旗(フラッグ)」とは、一定の力を得た君主だけが発動することが出来る聖印の奥義である。自らの信念を「旗」という形で具現化し、自身の率いる兵達に特別な力を分け与える、まさにこの世界を統べる「君主」にしか出来ない究極の秘技と言えよう。

「今を戦え! そして、今を生きよ! 過去に旧子爵家に対していかなる恩義があろうとも、今の彼等はただの侵略者だ! 恐れることはない、この『ランツクネヒト』の旗の下に集いし兵達よ、この地の『今』を守るために、目の前の敵を討ち果たせ!」

そう、彼の掲げた戦旗の名は、ランツクネヒト。「今」を重んじ、限りある生を最大限に謳歌する信念の持ち主によって出現させられる戦旗である。過去のしがらみに捉われず、先々のことを考えすぎて足下をすくわれることもなく、ただひたすらに「乱世の覇王」を目指して、目の前の敵を倒すことに集中して生きてきたゲオルグならではの戦旗であると同時に、そしてそんな彼の正体(人物像)を今ひとつ見極められぬまま、それでも今は彼を頼るしかないという刹那的な理由で集まることになった仲間達にとっても、ある意味で最も同調(シンクロ)しやすい戦旗と言えよう。

「ランツクネヒトか……。『妨害の印』が通じないという意味では、面倒な相手だな。だが、それも想定の範囲内よ」

舌打ちしながらも不適に笑うDr.エベロに対して、まず先手を打ってきたのは、グリース軍のヒュースである。

「行け! ワイバーン」

彼が瞬間召還したワイバーンが巻き起こした突風が、聖印教会軍の全体を包んだ……、かに見えたが、なぜかその突風の矛先が、敵の一部隊のみに集中する。聖騎士の奥義「城塞の印」である。通常ならば、広範囲の敵を一瞬で葬れる攻撃だった筈が、この印の力により、敵部隊の一つにしか打撃を与えられなかった。しかも、彼等はヒュースが全力を注いで打ち込んだ筈のその攻撃を受けてもなお、(かなり激しく消耗はしていたが)まだ立っていたのである。この瞬間、ヒュースは、今回の敵が並々ならぬ相手であることを、改めて痛感する。

それに続けて、今度はガイアが、KX-5の助力をフル活用した上で炎の元素弾を打ち込むが、やはりそれでも、敵の一部隊を葬ることすら出来ない。そして間髪入れずに、今度はゲオルグ率いる本隊が敵陣に斬り込み、Dr.エベロの本隊を急襲しようとするが、それもまた敵の一部隊によって止められる。

「くっ、こいつら、いくら倒してもキリがない……」

ゲオルグ達の攻撃は、確かに敵を捉えてはいる。しかし、その何層にも渡る強固な「盾」によって、指揮官であるDr.エベロ率いる敵の本隊には全くその刃が届かないのである。

だが、聖印教会側も、もただ守っているだけでは勝機はない。ゲオルグが自ら特攻してきたのと同様に、今度はDr.エベロの本隊自身が、自軍の懐に飛び込んできたゲオルグ隊と入れ替わるように、後方で展開するグリース軍に対して、疾風の速度で突撃をかけたのである。

「喰らうがいい、私が長年の聖印研究を経て辿り着いた、究極の奥義を!」

前述の通り、彼はかつては学者として魔法師を志していたが、やがて「聖印もまた、混沌と同様に研究を重ねることで新たな印を生み出すことが出来る」ということに気付き、騎士へと転向することを決意した人物である。その彼が生み出した秘技によって、彼の四方に空気を切り裂くカマイタチのような斬撃が次々と飛び散っていく。後方で展開されていた「防御力に欠ける諸部隊」にとっては致命傷となりうる連撃であり、この猛攻でグリース軍の大半を壊滅寸前へと追い込んだことを確信したことを確信したDr.エベロは、すぐに後方に戻って、今度はゲオルグ隊に襲いかかろうとする。

しかし、彼が踵を返そうとしたその瞬間、後方の中核を占めるルルシェ隊から、一瞬にしてその周囲の者達の傷を癒す聖印の力が飛び交っていくのが彼の視界に入ったかと思うと、壊滅寸前にまで追い込んだ筈の後方部隊が、次々と息を吹き返していく。あらかじめ設置しておいた「聖地の印」などの力によって、彼女の治癒能力は倍以上に跳ね上がっていたのである。

「馬鹿な! あれだけの傷を一瞬で治すだと!? それほどの君主がこんな辺境の地にいたのか!?」

厳密に言えば、ルルシェは完全な形での「君主」ではない。しかし、混沌を浄化出来ない彼女であっても、その聖印を操る力は、もはや並の君主達を遥かに凌ぐ。若い頃から戦場の最前線で生き続けてきた兄とは対照的に、ひたすら「兄(と仲間)の傷の治療」だけのために聖印を用いてきた彼女の力は、このブレトランド内でも有数の存在にまで成長していたのである。

一方、エベロ本隊以外の聖印教会軍に取り囲まれていたゲオルグ本隊もまた、エベロの想定を遥かに上回る動きで、彼等を翻弄する。四方を完全に囲まれた状態であったにも関わらず、戦場で生き残る術をひたすらに極めた彼の指揮の下、次々と襲い来る聖印教会軍の猛攻を次々とかわしていく。エベロの中では、自分が戻って来るまでの間に部隊崩壊状態に陥っているであろうと想定していたゲオルグ隊が、四面楚歌の状態ながらも仁王立ちのまま孤軍奮闘を続けていたのである。

そこに、あえてタイミングを遅らせて忍び寄ったコーネリアス隊が襲いかかる。ゲオルグの包囲網の一角を占めていた聖印教会軍の懐をえぐるかのように、彼の死想剣が次々と聖騎士達を葬っていく。防衛能力に長けた聖騎士達であっても、この剣によって急所を突かれれば、その鍛え上げた肉体も強固な鎧も何の意味もなさない。だが、それでもまだ、部隊としての規律を保ったまま、彼等も真っ向からコーネリアス隊の前に立ちはだかり続ける。

こうして、戦場はしばらく、両軍が決め手を欠いたままの持久戦が続くことになった。グリース軍は着々と聖印教会軍の数を減らしているものの、Dr.エベロの本隊はほぼ無傷のままである。一方、聖印教会軍は目の前のゲオルグ本隊に対して次々と襲いかかるが、遠方からヒュースの魔法やルルシェ聖印の力によってその攻撃が妨げられ、なかなか致命傷には至らない。

そして、ジワリジワリと数が減っていく聖印教会軍の状況に焦りを感じたエベロは、一つの賭けに出る。グリース軍の中で最も脆弱なヒュース隊を着実に葬るため、瞬換の印と(部下の全指揮官による)呪縛の印の合わせ技で、彼の部隊を自軍の展開する後方に引きずり込もうとしたのである。百戦錬磨のゲオルグ本隊ならともかく、白兵戦経験の乏しいヒュース隊がその状況に追い込まれたら、(いかに瞬間召還魔法でその攻撃を止めようとしても)窮地に追い込まれることは間違いない。

だが、事前に敵の手の内を知っていたヒュースは、その奇策を一瞬で見抜き、強靭な意志の力で、その印の力を撥ね除ける。それは、彼一人だけでなく、なんとしてもこの戦いを乗り越えて、全員で生きて帰ろうとするグリース軍全員の想いの力の結晶でもあったと言えよう。

「くっ、混沌使いごときに、我が印が破られるとは……」

切り札を失ったエベロが痛恨の表情を浮かべる。だが、前線で戦い続けるゲオルグ隊やコーネリアス隊の肉体的・精神的疲労も激しく、このまま両軍が決め手を欠いたままの絶望的な消耗戦が続くかと思われた中、両軍の指揮官にとって想定外の形で、この戦いは決着を迎えることになる。

8.3.5. 終幕と開幕

それは、あたかも一瞬の閃光のように、戦場に現れた。コーネリアス隊の攻撃によって疲弊していた敵の一部隊に対して、後方から突如現れた遊撃隊が襲いかかったのである。

「ざまぁないねぇ。やっぱり、私達がいないとダメじゃないか」

コーネリアスとゲオルグに対してそう言い放ったのは、その部隊を指揮する女傑・オロンジョである。彼女は今回の戦いには参加せず、ラキシスの留守番役を任されていた筈であった。

更に続けて、ガイアの元素弾によって疲弊していた部隊に対して、遠方から炎を纏った謎の物体が次々と投げ込まれる。その主は、オロンジョ同様に留守番役だった筈のヤヤッキーであった。

「ドクちゃんが相手だったら、アタクシ達が出ない訳にはいきませんからねぇ」

そう言いながら、かつての上司に対して不適な笑みを笑みを浮かべる彼の横から、今度はタンズラー隊が現れ、別の敵部隊に対して突進をかける。彼の繰り出す元素破撃の力によって、その部隊はエベロ本隊への攻撃を庇いきれる範囲の外へと、弾き飛ばされてしまった。

「マーシーはんに言われて緊急出撃して、正解だったでまんねん」

どうやら、彼等に出撃命令を出したのは、マーシーだったらしい。しかも、この場に現れたのは、彼等だけではない。エベロの周囲を守る残りの敵部隊の中心から、今度は巨大な炎の爆発が起こる。

「その汚れた聖印を握りしめたまま、混沌の業火で焼き尽くされるがいい」

阿鼻叫喚の声を挙げる聖印教会軍の者達を冷ややかな目で見ながら、その炎(バーストフレア)を引き起こした主である元素魔法師リン・ストラトスはそう呟く。ゲオルグ直属ではなく、アトロポスのエースの側近である筈の彼までもがこの戦場に現れたということに対しては、グリース軍の中でも衝撃が走る。本来ならば、彼等は「万が一、アントリア軍が攻めてきた時のために、アトロポスの戦力を減らす訳にはいかない」ということで、今回の戦略からは外していた。しかも、そのことを提案したのは、他ならぬマーシーだった筈である。その彼がこの戦場に現れている。これもまた、マーシーの差し金なのか、それとも、別の誰かが彼に命じたのか。

そして、更にグリース軍を困惑させたのは、その次に現れたこの人物であった。

「さぁ、次はどの臓器を握りつぶしてほしい? 膵臓かな? 腎臓かな?」

北西方面から現れたのは、連絡役としてティスホーンに向かっていた筈のイクサ・カンティネンである。彼は不気味に右手を動かしながら、一歩ずつ敵部隊へと近付き、そしてその手の動きに合わせて、バーストフレアの衝撃で苦しんでいた聖印教会軍の兵士達が、次々と息絶えていく。静動魔法師としての彼の十八番「フォースグリップ」である。

そして、また別の方向から現れたのは、彼と同じ(ハウル改め)サミュエル・ヴァーゴに仕える、この男の部隊であった。

「邪魔なんだよ、お前等! さぁ、とっとと、どきやがれ!」

猛獣の姿となって突進してきたカイ・ホルンの率いるクローソー軍の一撃により、またしても敵の一部隊がエベロの本隊から遠く離れた距離へと吹き飛ばされる。

その直後、それでも必死でエベロ本隊を守ろうとしている部隊に更なる一撃を加えたのは、遠方から一斉に放たれた聖矢の雨であった。

「僕達もいるよ! Dr.エベロ、御覚悟!」

それは、アルファ、メルセデス、レクサスの率いるラキシスを守備する弓兵達である。ドクロ団同様、これまで常にラキシスの守備に就いていた彼等までもが姿を現したのに対して、さすがに堪え兼ねたルルシェが、彼等に向かって叫ぶ。

「あなた達! どうして!? 村の守りはどうしたの!?」

それに対して、レクサスが声を張り上げながらも淡々とした口調で答える。

「マーシーさんの命令です。あの後、未来予知を繰り返した結果、このままではゲオルグ様が危ないという結論に至り、私達にも出撃の指令が出ました」

「アントリアから攻めてくる未来図が消えた、とも仰ってました。それでも一応、今はマーシー殿はリン殿の代役として、アトロポスに入っていますが」

メルセデスがそう付言する。リンの代役がマーシーに務まるのか、という疑問もあるが、それ以上に、リンやカイ、そしてティスホーンにいたイクサまでをも動かしてこのような大規模な作戦をマーシーが実行したという点に、ルルシェは戦慄を覚える。明らかに、一部下としての権限を逸脱した行為であり、常識的に考えれば、軍律違反も甚だしい。にも関わらず、皆が素直に従ってしまっているというこの状況は、マーシーのことを「ゲオルグの名代」として信用するに足る人物だと皆が信じきってしまっていることに、彼女は不気味な危機感を感じていたのである。

無論、実はその点に関して言えば、ルルシェも変わらない。彼女がもし、ゲオルグ不在時に彼女の独断で軍を動かそうとすれば、多くの人々は彼女の判断を信じてその言に従うだろう。その意味では、ルルシェは(本人に自覚は無いだろうが)おそらくマーシー以上に「その気になれば、国家の規律を乱すことが可能な人物」なのである。だが、彼女は自分の独断だけで、ゲオルグの本来の戦略を覆すような命令を家臣達に下そうどとは絶対に思わない。だからこそ、それをあっさりとやってのけてしまうマーシーに対して、(個人的な彼女への好き嫌いの感情と無関係か否かは分からないが)改めて強い警戒心を抱くに至ったのである。

ルルシェがそんな複雑な想いに頭を悩ませているとは露知らず、他のグリース軍の面々は、次々と現れる援軍に沸き立ち、その勢いで一方的に聖印教会軍を追い詰めていく。それでも、敵軍の残存兵は懸命にエベロを守ろうとするが、残された力を振り絞って阿修羅のごとく斬り込んでいくコーネリアス隊の猛攻を止められない。一方で、カイ隊に弾き飛ばされた部隊はガイアの放った元素弾によって、息の根を止められる。

そして、満身創痍のエベロ隊に最後の止めの一撃を放ったのは、ヒュースであった。残った全ての力を振り注ぎ、ガイアからの援護も受けた渾身の一撃によって、遂にエベロもその場に崩れ落ちる。

「馬鹿な……、聖印が混沌に敗れるなど、あってはならん、あってはならんのだ……!」

その叫びと共に、彼の身体の命脈は尽き、そしてそこから聖印が浮かび上がる。最前線で戦い続けていたゲオルグはそれを受け取り、そして高らかにこう叫んだ。

「この地を襲った侵略者、エベロ・ブロッケンは討ち取った! 者共、勝ち鬨を上げろ!」

その声に呼応して、大地が割れんばかりの兵達の雄叫びの声が響き渡る。こうして、ゲオルグ達の命運を賭けた一戦は、グリース軍の大勝利に終わった。そしてこれが、南トランガーヌ地方を巡る「グリース男爵」と「トランガーヌ枢機卿」の永きに渡る闘いの幕開けとなったのである。

こうして、メガエラ攻防戦においてグリース軍が勝利の凱歌に酔いしれている頃、その戦場から遠く離れたアトロポスの地で、エース・クロフォードは思い悩んでいた。

当初の彼の計画では、自分が率先してゲオルグの従属騎士となることで、自分がゲオルグ体制内における「ナンバー2の実力者」としての地位を確保し、ゲオルグに「何かあった時」の後継者としての立場を確立する筈であった。無論、状況によっては、彼自身の手で「何か」を起こす構想もあったことは言うまでもない。

ところが、ジュリアンとティスホーン勢が加わったことによって、グリース内における彼の戦略的な存在価値が、著しく下落しつつある。しかも、今回の戦いにも彼は加わることが出来なかったため、武功争いでも大きく遅れを取ることになった。もし、これから先、「対アントリア」よりも「対聖印教会」の戦いの方が中心となった場合、ますます彼の「アトロポス領主」としての立場が、実質的な「閑職」となってしまう可能性もある。

ならば、そうさせないようにアントリアを刺激する、あるいは、彼自身がアントリアに寝返るという選択肢も、当然視野には入っている。だが、野心家であると同時に現実主義者でもある彼には、今の彼がどのような策を弄したとしても、最終的にそれが彼の思惑通りに進む可能性は極めて低い、ということも分かっていた。なぜならば、自分と同等あるいはそれ以上の策士が、ゲオルグの傍らにいるからである。彼自身のことを誰よりも知り尽くした、血を分けた妹が。

そしてその妹は、今、彼の傍らで余裕の表情を浮かべながら、佇んでいる。

「久しぶりの再会だというのに、浮かぬ顔ですね? お兄様」

「自分に殺意を抱く者が傍らにいる状態で、浮かれた気分になれる筈も無かろう」

エースは、マーシーが自分のことを殺すようにゲオルグに進言していたということは聞いていない。だが、状況的に、彼女がそう考えていたのは分かっていた。なぜならば、彼がマーシーの立場だったとしても、同じことを進言していたからである。

「安心して下さい。今のあなたを殺す気はありません。当初の私の戦略には入っていませんでしたが、あなたもアトロポス軍も、味方でいる限りは非常に有益な戦力です」

マーシーの中でも、エースが今、叛旗を翻すつもりがないことは分かっている。なぜならば、それは危険すぎる賭けであるが故に、マーシーが彼の立場であったとしても、今の状況で動くのが得策ではないと判断していたからである。無論、その「今の状況」がいつまで続くかは、予言者としての彼女自身も、まだ計り兼ねているのであるが。

「それにしても、私以上に慎重派のお前が、この状況で『対アントリア用の備えは不要』と断言出来たのはなぜだ? アントリア側にも『お前達の手の者』がいるのか、それとも、もし万が一アントリア軍が攻めて来たとしても、それを封じる秘策があったのか?」

「そのことに関しては、マイロードならともかく、あなたに答える義務はありません」

冷たい視線でそう言った妹に対して、兄はニヤリと笑いながら切り返す。

「違うだろう? 男爵閣下に対して、答えられる筈がない。お前がそのことを話しても良い相手は、私だけの筈だ。『お前達の仲間』以外ではな」

そう言われたマーシーは、露骨に不機嫌そうな顔を浮かべつつ、溜め息をつきながら答える。

「まぁ、そこまで言うなら、せっかくの久しぶりの再会ですし、答えて差し上げてもよろしいですが……」

ここでマーシーはやや間を開けた上で、眼鏡をかけ直しながら話を続ける。

「両方です。もっとも、どちらの備えも万全ではなかったので、ギリギリの局面になるまで『100%大丈夫』とは言えない状態だったのですけどね」

実際のところ、出来ればマーシーとしても、最初からアトロポス軍やクローソー軍も加えた大軍で、万全の状態で迎え撃ちたいと思っていた。彼女の計算が間違っていなければ、今頃、彼等はゲオルグ達と合流している筈であるが、この場に「エーラムの魔法師」がいない以上、タクト通信が使えないため、戦場の状況はまだ彼女にも伝わっていない。もし万が一、何らかの「想定外の横槍」によって援軍の到着が遅れた場合、ゲオルグ達が危機に陥っている可能性もある(一応、その可能性も踏まえた上で、リンを通じてティスホーン駐在中のイクサにも援軍に向かうように要請してはいるのだが)。

そんな一抹の不安を抱えつつも、務めて冷静な素振りのまま、マーシーは更にこう続けた。

「今回は兄妹のよしみで特別にお話はしましたが、このような話を他の方がいる前で持ち出したら、その瞬間にあなたの命脈は尽きるということを、心に刻み込んでおいて下さい」

「分かっているさ。お前の素性を明かすということは、当然、兄である私にも『同様の疑惑』が生じることになるからな。それはそれで私としても困る」

エースが「リンフィールドの先読みの一族」出身だということは、それなりに知られている情報である。エースがマーシーの「正体」を語れば、当然、自分もその同類としてみなされることになる。実際のところは、彼は「予言者」としての能力に目覚めなかったが故に、リンフィールドの一族が背負ってきた「本当の役割」とは殆ど無関係に生きてきたのであるが、そこまでの内部事情は、彼とマーシー自身しか知らない話である。

「ところで、兄妹のよしみでついでにもう一つ、聞かせてほしい。なぜ、お前が選んだのはゲオルグ殿なのだ? 私も含めて、この地には他にもいくらでも選択肢はあったと思うが」

一応、「私を含めて」とは言ってみたものの、マーシーが自分を選ぶ訳がないということは分かっていた。彼女の「本来の目的」を考えれば、自分と同等あるいはそれ以上に策謀に長けた人物をパートナーに選ぶ筈はない。

「あの方は、どんな時でも常に、自ら先頭に立って戦おうとする。それは、一国の主としては正しくないのかもしれない。しかし、この乱世においては、その姿勢は確かに人々の心を高揚させる。それは、あなたには出来ない芸当でしょう、お兄様?」

確かに、そのような君主の方が、より「英雄」として人々の支持を集める素質があることは、エースも理解している。それに、そのような「最前線で生きるタイプの君主」の方が、彼女のような軍師とは相性も良いだろう。エースやティファニア、あるいはターリャのような「ルーラー」と呼ばれるタイプの君主は、彼女にしてみれば非常に御しにくい存在であることも、容易に想像出来る。

そして実はもう一つ、彼女の中ではそれ以上に重要な条件があった。それは「清濁併せ吞むことが出来る人物」であるということである。この点については、彼女は実兄にも話すつもりはない。だが、彼女の中では既に心は決まっていた。エースが「話せる訳がない」と言っていた「自分自身の正体」と「本当の目的」について、この戦いが終わったら、ゲオルグに打ち明ける、ということを。

8.4.2. 姫領主の決断

ゲオルグがDr.エベロ率いる聖印教会軍の第二陣を撃破したのとほぼ時を同じくして、ケッセル・リンク率いる第一陣もまた、旧トランガーヌ残党軍を加えたメガエラ軍の前に敗北を喫し、撤退を余儀なくされた(後に判明したことだが、彼等はイェッタ経由でフォーカスライトへと帰還したらしい)。

一方、イクサからの情報によると、ティスホーン方面でもアレクトー経由で聖印教会軍が攻め込んできていたらしいが、電撃作戦故の疲労のせいか、あるいは大陸出身者主体の部隊であったが故の地の利の差か、その戦力を生かしきれないままティスホーン軍に出端を挫かれ、あっさりとアレクトーに撤退するに至ったらしい(それ故に、彼としても安心してメガエラに向かうことが出来た)。

だが、まだアレクトーには敵の大兵力が常駐しており、今後も予断を許さない状況ということで、戦いを終えた直後のメガエラの領主ティファニアは、仮面の女騎士マリア・ツイストに一部隊を預けて、援軍として現地へと向かわせることになった。

一方、トランガーヌ北部の奪還へと向かっていた北方戦線では、誰も予測しえなかった異変が発生していた。トランガーヌ中部の要衝クラカラインにおいて、巨大な「魔境」が発生したのである。どうやら、この地を守っていたアントリアの騎士ジェロ・リーブラ(下図)が、密かに地下で開発していた混沌研究所が暴発した結果らしい。

ジェロ・リーブラはエベロ・ブロッケンと同様、魔法師出身の騎士だったのだが(一説によれば、二人は魔法師時代からのライバルだったらしい)、彼の場合は君主となった後も魔法師時代の仲間で後に闇魔法師となった者達を集めて、独自の研究機関を作っていたらしい。突然の聖印教会軍の侵攻に対して、彼等が密かに開発していた秘密兵器を作動させようとした結果、それが暴発してしまったのではないか、と言われている(ちなみに、現時点でのジェロの生死は不明)。その混沌の規模はあまりにも大きく、聖印教会の精鋭達といえども、そう易々と浄化出来る代物ではないらしい。

この魔境の出現によって、北部戦線は両軍共に進軍が不可能となったことで膠着状態に陥り、南部戦線においても、ティスホーン・メガエラでの戦いに敗れたことで、聖印教会軍の電撃侵攻作戦はひとまず中止され、旧トランガーヌ地方の大半は「アントリア」「聖印教会」「グリース・メガエラ・ティスホーン連合」という三勢力によって分割統治されることになったのである。

そんな中、メガエラの領主ティファニアはゲオルグに改めて今回の援軍への礼を伝えた上で、仮面の女騎士マリン・ツイストの正体を、彼に告げる。

「既にお察しかもしれませんが、彼女の正体は、シャイナ・ツイスト本人です」

状況的に、おそらくそうなのではないか、とゲオルグを初めとする多くの者達は察していたので、そのこと自体はそれほど驚きではなかった。問題は、なぜこのような「中途半端な芝居」が必要だったのか、ということである。

ティファニア曰く、どうやらロンギヌス大司教が、あえてシャイナとの従属関係を解いて、彼女の聖印を独立化させたらしい。

「どうやら大司教殿は、同じ聖印教会であっても、日輪宣教団や、『枢機卿』となったヘンリー殿のことは、内心では快く思ってはいないようです。しかし、建前上は彼等に協力しない訳にはいかない。そこで、せめてシャイナを独立騎士化させた上で、彼女を通じて反日輪宣教団派に手を課そうと考えて、ファルク殿とターリャを経由して、我々に彼女の保護を要請してきた、という訳です」

ただし、シャイナを「生きたまま独立聖印化させた」ということを公に認めてしまうと、その後の彼女が反日輪宣教団の立場を採った時にロンギヌスの管理責任が問われるため、「元ロンギヌスの従属騎士シャイナ」と「反日輪教会派の独立騎士マリン」は別人物ということにしておかなければならない、という事情らしい。その事情は実は既にトーニャにも伝えられており、ティファニアとしては、ひとまず自分の従属騎士となった彼女には、しばらく「マリン」を名乗ってもらったまま、ティスホーンに「シャイナの後釜」として入ってもらった上で、彼女達の助けになってほしい、と考えているらしい。

そして、かつて自分の父が仕えていたヘンリー・ペンブロークが帰還したことで、そろそろ自分も、今後の立ち位置も明確化する必要があると感じたティファニアは、以前にゲオルグが語っていたことを思い出しながら、彼にこう告げる。

「私は、私の覇道を見つけました。私の覇道は、メガエラの民を『世界で最も豊かな民』にすることです」

領土を増やすことや領民を増やすことだけが覇道ではない。自分を信じてくれるメガエラの人々のために、メガエラを経済的にも文化的にも「世界の頂点」と認められるほどに豊かな地へと発展させること、それが彼女の「覇道」であるという。

「そのために、私はあなたを利用させて頂きます。我々は、ゲオルグ・ルードヴィッヒを、メガエラを含めた、全ての旧トランガーヌ領の盟主として認めます。ただし、まだ聖印を預けはしません。それは、あなたが実力で前子爵ヘンリー・ペンブロークを倒し、この地の盟主にふさわしいことを証明してから。それでよろしいですね?」

ゲオルグは、かつて自分が問い聞かせた君主論を踏まえた上で自分とは全く異なる結論を導き出した彼女の発言に対して、どこか満足したような表情を浮かべる。

「あぁ、いいだろう。これから先、お前は俺の部下だ。せいぜい自分の目的のために、俺を利用することだな」

ゲオルグにしてみれば、メガエラが発展すればするほど、グリースが豊かになる。仮にグリース内において、メガエラが「首都である筈のラキシス以上の中心都市」になったとしても、別にゲオルグにとっては何も困ることはない。彼にとっては、ラキシスもメガエラも彼の覇道を構成する一要素にすぎない。そのレベルの問題にティファニアがどれだけ執着しようとも、ゲオルグの覇道には全く支障は出ないのである。

そして、ティファニアはそれに加えてもう一つ、追加条件を提示する。

「あなたがあなたの覇道を実現させるためであれば、我がメガエラは経済的援助は惜しみません。ただし、戦争において、我がメガエラの住民を参戦させるか否かについては、全て私に一任させて頂きます」

つまり、ヴェルノームを対アントリア戦に従軍させたり、対ヴァレフール戦にターリャを参戦させたりすることは認めない、ということである。実際のところ、これまでティファニアがどちらの勢力とも組まなかった最大の理由は、どちらと組んだとしても、自分の家臣団が分裂してしまうからである。その意味では、第三勢力としてのグリースがこの条件を呑んでくれることが、メガエラが他勢力の傘下に入る上での絶対条件だったのである(そしてこれは、メガエラの地に眠る「最終兵器」を参戦させることを拒むための条件でもあるのだが、さすがにここでそのことまで話すほど、彼女はゲオルグのことを信用してはいない)。

「いいだろう、分かった。その代わり、経済的にはきっちりと協力してもらうからな」

そう言って、ゲオルグは不適な笑みを浮かべながら、彼女の申し出を全面的に受け入れる。こうして、グリースはメガエラを傘下に納め、その経済力は飛躍的に向上した。そして、その結果としてティスホーンの(シャイナ改めマリンを含めた)四騎士全てが実質的に彼の支配下に加わったことにより、数日後には正式にティスホーンもその版図に加えることで、グリースは「山岳地帯の辺境国」から、「南トランガーヌの雄」としての地位を確立することになったのである。

8.4.3. 予言者の正体

それから数日後、聖印教会側からの再侵攻の動きが見られないことを確認したゲオルグ達は、ひとまずラキシスへと帰還する。そのまま勢いに乗ってアレクトーへと逆侵攻、という選択肢もあったが、北部戦線が硬直している状態でグリース軍がアレクトーに迫れば、聖印教会側は間違いなく全力で迎え撃つことになる。そうなると、さすがに今の戦力では厳しいというのが、現実的な判断であった。

「お疲れさまでした、マイロード。この度は、私の判断で勝手に軍隊を動かしてしまって、申し訳ございません」

帰宅直後のゲオルグの私室を一人で訪れたマーシーは、そう言って深々と頭を下げるが、ゲオルグとしてはその点については深く追求しようとはしない。彼にとって大切なのは「手段」や「過程」ではなく、「結果」である。国家として長期安定させるための規律の維持など、「明日をも知れぬ戦い」を今も昔も強いられてきた彼にとっては、大した問題ではなかった。

無論、これはマーシーの側にとっても、そんなゲオルグの性格を分かっていたからこそ採れた作戦でもある。そして、このことを確認した上で、マーシーは遂に「本題」を切り出す。

「さて、マイロード、そろそろ私の正体にお気付きではありませんか?」

そう問われたゲオルグは、自分の中で密かに沸き上がっていた疑惑を、半信半疑ながらも、そのままマーシーにぶつけてみる。

「パンドラ、なのか?」

マーシーは、悟ったような笑顔を見せながら、静かに頷く。

「ご明察の通り、私はパンドラの一員です。私達は『グランクレストに最も近い男、ダン・ディオード』を止めるための『防波堤の一つ』として、マイロードにこの地に国を建てて頂くことを期待して、これまで陰ながら支援活動を続けて参りました。クレア殿に関する噂を流したのも、ボルド殿が投影体だと聖印教会に告げたのも、ジュリアン様を誘拐してマイロードの手で救い出させたのも、我々の手によるものです。全ては、マイロードの覇権のために」

そう、確かにゲオルグの中でも「あまりにも出来すぎている」という想いはあった。自分自身が、パンドラに利用され、踊らされているのではないか、という予感もあった。しかし、それでも彼はあえて、踊らされていることを知りながらも、そのまま踊り続けたのである。一介の流浪の君主にすぎない自分がこの世界で覇を唱えるためには、自分を利用しようとする者達であっても、逆に利用しかえすくらいの腹積もりでなければならない、というのが彼の考えであった。

「本当は、もうしばらく黙っている予定だったのですが、この間のアンドロメダの件もありますし、そろそろマイロードには事情を分かっておいてもらった方が、これから先、双方共に余計な血が流れなくて済むのではないか、と判断した次第です」

実際のところ、先日の誘拐事件の折に、アンドロメダ達が色々と余計なことを口走ってしまったことで、隠し続けるのも厳しくなってきたという事情もある。更に言えば、その前のクレア誘拐事件の際にも、彼女達の仲間の魔法師が二人、ゲオルグ達によって殺されている(第二話参照)。これについては、逃げ損なった彼等が悪い、というのがマーシーの見解であるが、もうそろそろゲオルグ自身にはこの件について分かっておいてもらった方がお互いのためだろうと考え、こうして正体を明かす決断に至ったようである。

「もっとも、想定外のこともありました。マイロードがアストリッド殿と知り合いであったが故に、ミスリル鉱山は当初の想定以上に早い段階で売上を伸ばしましたし、エスメラルダ殿の件に関しても、諸々の事情で、色々と予定とは異なる形になったのも事実です。ましてや、投影体が三体も手に入るなど、全く当初の計画にはありませんでした」

実は彼女達の計画では、当初はエスメラルダがメガエラに到着した後に、アンドロメダが彼女の奥の中枢神経を刺激することでメガエラそのものを魔境化させ、それをゲオルグが平定することでメガエラを手に入れる、という構想だった。しかし、アストリッドが先にエスメラルダの情報をゲオルグに伝えたことで、メガエラに入る前に彼女がグリースにスカウトされてしまう可能性が発生したため、到着前にエスメラルダの力を遠距離から暴走させたのである。その結果、この時点でメガエラを手に入れることは出来なかったが、両軍が協力して魔境を浄化したことで被害は最小限で抑えられ、そして最終的にメガエラも無傷でその手中に収めることが出来た以上、結果的には「嬉しい誤算」となったと言える。

「他の方々に関しても、当初は『数合わせの指揮官』としか考えていなかったのですが、皆さんが予想以上に働いて下さっているため、こちらの想定以上の早さで、ここまでこの国を発展させることが出来ました。無論、その中でも最大の『誤算』はルルシェ殿ですが、それ以外の方々についても、まさかここまで貢献して下さるとは思っていませんでした」

それは、戦場における働きだけではない。ガイアがいなければ、敵であったリンを抱き込んだ作戦を立てることは出来なかったし、ヒュースがいなければ、エスメラルダを招き入れることも出来なかった(当初のマーシーの計画では、エスメラルダを殺すことで魔境を消滅させるつもりだった)。コーネリアスにしても、彼の人脈があったからこそ、クローソーやティスホーンとの交渉が順調に進んだことは間違いない。全ての歯車が、マーシーの想定以上の形で順調に絡み合っていったのである。いわば、マーシーやパンドラの陰謀以前の段階から、この世界そのものがゲオルグの覇道を後押ししているかのように。

「そうして、気付いたら、私の想定以上にこの国は成長しつつある。マイロード、あなたは今、本当にダン・ディオードを倒せるかもしれない、そこまでの道が開けつつあります」

かつてマーシーは、コーネリアスに問われた時に「ダン・ディオードを倒す未来が見える」と言っていた。しかし、その時点ではそれはあくまで、皆の士気を上げるための方便にすぎなかった。だが、今は違う。確かに今の彼女には、「将来発生しうる一つの可能性」として、確かに「ゲオルグがダン・ディオードを倒す未来」への道筋が、うっすらとではあるが、見えてきたのである。

「それでマーシー、貴様はどうするつもりなんだ?」

主君にそう問われたマーシーは、したり顔で語り続ける。

「これから先も支援を続けますよ。無論、マイロードが第二のダン・ディオードになってしまうなら、私はそれを止めねばなりません。しかし、まだ今のところ、その心配はありません。仮にダン・ディオードを倒したとしても、マイロードに出来るのはブレトランド平定が限界。それ以上の器ではありません。少なくとも、今は」

だが、実際には、当初の彼女には見えなかった「ダン・ディオードを倒す未来」が今見えているということは、いずれゲオルグが現時点での彼女の想定以上の存在へと成長してしまう可能性も、無いとは言えない。そのことは彼女自身もよく分かっている。

「逆に言えば、もし私がマイロードの許を去る時が来るとしたら、その時こそが、マイロードが本当の意味でグランクレストに近付いた時、そうお考え下さい」

つまり、ゲオルグが本気でグラクレストを目指すのであれば、いずれ必ず彼女は彼の許を去り、そして敵として立ちはだかるという宣言である。

「あぁ、分かった。では、お前が俺の首を取るか、俺がお前の首を取るか、その瞬間を楽しみにしているよ。それまでは、よろしく頼む」

ギラギラした生気と殺気に満ちた瞳で満面の笑みを浮かべながら、ゲオルグは右手を差し出す。あくまでも彼は、利用されるだけの存在で終わる気はない。そして、自分は最終的にはグランクレストを目指す覇道を突き進む、という意思表示の発言でもある。

その意図を察したマーシーは、氷のような微笑を浮かべつつ、素直に静かにその手を右手で握る。それぞれの理想のための「打算の同盟」ではあるが、ある意味でこの瞬間、初めて二人は「本気で分かり合える関係」を構築したのである。そのことを確認する、それぞれの決意表明の握手であった。

とはいえ、マーシー自身は、あくまでもゲオルグが「一領主の器」のままで収まってほしいと願っていることも事実である。肉親である筈のエースに対しては極めて冷徹な彼女であるが、ゲオルグやこの国の人々に対しては一定の「情」が湧いているのも事実であり(この点は、唯一の肉親であるルルシェに対してのみ特別な情を抱いているゲオルグとは、ある意味で対照的である)、彼等に対して自ら弓引くような未来は、出来る限り避けたいと願っている。一応、そのことは分かっておいてほしいと思っていた彼女は、最後にこう言って、ゲオルグの私室を後にした。

「私としても、せっかくここまで作った国を、壊したくはないのですよ。私とマイロードの間に産まれた子供のようなものですからね、この国は」

8.4.4. 妹の決意

一方、そんなマーシーに対して並々ならぬ警戒心を強めていたルルシェは、ある一つの決意を固めた。それは、不倶戴天の敵であるリナ・ナンジョウとの「同盟」である。

ルルシェは上記の密談の場にはいなかった以上、マーシーの正体については何も知らない。しかし、彼女が「何らかの自分の目的」のために兄を利用していることは直感的に理解していた。そんなマーシーが今、グリース内において「ゲオルグの名代」としての立場を確保してしまっていることを実感したルルシェは、このまま彼女を野放しにしておくことは非常に危険であると判断したのである。

しかし、ゲオルグの臣下の間ではマーシーへの信頼は非常に厚い。今回の件にしても、明らかに越権行為であったにも関わらず、ゲオルグを初めとした多くの者達は彼女を咎めようとはせず、むしろ彼女の「英断」を賛美する声の方が強い。同じような状況において、マーシーがその気になれば、逆にゲオルグが窮地に追い込まれてしまう可能性があるにも関わらず、殆どの者達は、その可能性について考慮しようともしていなかったのである。

そんな中で唯一、ルルシェが「味方になりうる人物」として見出したのが、リナだったのである。ルルシェが彼女に対してマーシーの「危険性」を解くと、彼女は分かったような顔を浮かべながら同意する。

「そうね。私もマーシーさんが一番の強敵だと思うわ。やっぱり、『年上の女(ひと)』って、危険よね」

明らかに話が噛み合ってないというか、言っていることの方向性がズレているような気がするのだが、とりあえず、彼女がマーシーに対してあまり良い感情を抱いていないということは確認出来たので、今後、二人でマーシーの動向を観察しながら、彼女が「グリース」と「ゲオルグ」を乗っ取るのを未然に防ぐ、ということで合意する。決して、リナのことを認めた訳ではないが、まず今、「より巨大な敵」であるマーシーと戦うために、「生理的に受け付けない相手」とも手を結ぶことを、彼女は選んだのである。

ちなみに、数日前に彼女に届いていたロンギヌス大司教からの手紙に関しては、そのまましばらく返事を保留し続けることにした。実はパンドラの一員であるマーシーにとっては、聖印教会こそが最大の宿敵なのだが、この時点でそのことを知らないルルシェにとっては、エーラムの一員ではないマーシーが聖印教会と手を組んでいる可能性もある以上、迂闊に彼等の話に乗る訳にもいかない。一応、今後の状況次第では、彼等を利用するという選択肢も心の片隅に残した上で、彼女はまず、マーシーの身辺調査を進めながら、彼女の正体を探る方法を考え始めていた。全ては、最愛の兄をこの手で守るために。

8.4.5. 卒業試験

こうして、ルードヴィッヒ兄妹がそれぞれに決意を固める中、なし崩し的に彼等兄妹に仕えるという形でラキシスに逗留し続けていたヒュースに、エーラムの魔法学院から手紙が届いた。そこに書かれていたのは、学院の卒業試験の期日である。

そう、彼はまだ学生身分であり、この試験に合格しない限りは、一人前の魔法師とは認められない。一応、留年することも出来なくはないが、もう既に「就職先」が確定している彼にとっては、このまま学生身分を続ける必要は何もない。ユーパンドラが戦時封鎖されていることもあり、船旅で行くには少々時間がかかると判断した彼は、自らワイバーンを召還し、空路を用いてエーラムの魔法学院へと帰還する。

長らく座学からは離れていたとはいえ、もともと成績は優秀で、この数ヶ月間の実戦を通じて既に「一国の宮廷魔法師」にふさわしいレベルにまで達していた彼にとって、卒業試験に合格するのは雑作もないことである。あっさりと高評価を叩き出した彼は、この年の魔法学院の召還科の「首席卒業生」の座を勝ち取ることになった。

そして、彼はその試験の終了後、試験官の一人として久しぶりにエーラムに戻ってきていた、彼の所属するメレテス一門の長、アウベスト・メレテスに改めて帰還の挨拶に出向くことになる。

「お久しぶりです」

「随分見ない間に、成長したようだな」

アウベストは大陸南東部に位置するヴァルドリンドの宰相でもあり、この国は大工房同盟の盟主国でもあるため、その多忙さは教会の幹部達の中でも群を抜く。そのため、実はヒュースが学院にいた頃から、あまり頻繁に彼の指導が出来ていない状態だったのである。

「既にブレトランドの君主と仮契約しているようだが、今の君主とこのまま正式に契約を結ぶつもりか? 今ならまだ、別の君主と契約を結ぶことも出来るが」

魔法師にとって君主を選ぶことは、就職先と結婚相手を同時に選ぶようなものである。自分の一生を左右する重大事であるだけに、慎重な判断が必要であることは言うまでもないが、ヒュースの中では既に心は決まっていた。

「いえ、今の君主の兄妹には、大きな力があると思います。この世の中を変えることが出来る大きな力が。僕はこの人達の覇道の果てを見てみたい。ですから、ルルシェ様とゲオルグ様についていきます」

形式的には、混沌を浄化出来ないルルシェはエーラムに君主として認められていないので、ゲオルグが直接的な主君ということになるのだが、それでも「ルルシェ」の名の方が無意識に先に出てくる辺りに、彼の本音が滲み出ている。

「分かった、そこまで決意が固まっているのならば、それでいい」

そう言って満足した表情を浮かべながら、アウベストはエーラムを後にする。ブレトランドとは遠く離れた国に仕える彼ではあるが、大工房同盟の盟主国の宰相として、常にその情報は彼の耳に入ってきている。グリースの今後の選択肢次第では、ヒュースは姉弟子であるクリス、そしていずれはアウベスト自身とも戦うことになるかもしれない。だが、それは魔法師の宿命である。今現在、アウベスト自身も隣国アルトゥークに仕える愛弟子シルーカと真っ向から敵対していることからも分かる通り(水野良『グランクレスト戦記』参照)、たとえ弟子が自分と相容れぬ道を選ぶことになったとしても、彼は弟子の意志を尊重した上で、粛々とその運命を受け入れる。それが、エーラムを代表する魔法師としての彼の矜持であった。

その後、ヒュースは魔法学院の人々に、エスメラルダの記憶を戻す方法はないかと確認してみたが、彼女の記憶を戻して良いかどうかについては、学院内のトップシークレットに関わる問題のため、現時点では答えられない、というのが彼等の回答であった。技術的には、彼女の記憶を戻すことは可能であるし、実はブレトランドにもそれが可能な魔法師は存在するのだが、それが誰なのかを彼に教える(エスメラルダの記憶を取り戻させる)訳にはいかないというのが、今の学院側の見解だったのである。

ヒュースとしては、この魔法師協会の返答に納得出来た訳ではなかったが、今の彼の権限ではどうすることも出来ない以上、引き下がるしかない。ひとまず今は、一刻も早くラキシスに帰り、これから先も自分自身の手でエスメラルダを守りつつ、自らが仕えるルードヴィッヒ兄妹のために尽力することを、改めて心に誓った彼であった。

8.4.6. 配置転換

一方、ラキシスでヒュースの帰りを待っているゲオルグ達に対して、アトロポスのエースから、「配置転換」の申し出が届けられた。曰く、対アントリア戦線の防衛力強化のために、現時点でラキシスに駐在しているガイアとコーネリアスを、アトロポスに派遣してほしい、という内容である。

クラカラインでの魔境発生以降、アントリアと聖印教会の出方が注目されていたが、今のところ、どちらも積極的にその浄化に向けて動こうとはしていない。というのも、この魔境の除去には相当な戦力が必要となるため、全力を挙げて魔境と戦った場合、それを除去して疲弊した直後に敵に攻め込まれる可能性があるため、どちらもその浄化の必要性は強く感じながらも、相手の出方を伺っている状態なのである。

こうなると、アントリア側の戦略として、当然、山岳回廊経由で南東部から聖印教会を討つ、という選択肢が浮上してくる訳だが、そうなると邪魔なのはグリースである。無論、グリースと手を組んで、合意の上でグリース領内を通過するという手もあるのだが、途中で裏切って補給路を断たれる可能性もある以上、そう易々と信用する訳にもいかない。そう考えると、一番確実なのは、グリースを完全に傘下に加えた上で、堂々と南東方面からアレクトー奪還に向かうという戦略である。

もっとも、これはこれで対グリース戦に大きな労力を費やすことになるため、その間に聖印教会に魔境を浄化されて、二正面作戦を強いられることになる可能性もある以上、アントリアがこの選択肢を選ぶかどうかは分からない。ただ、少なくともアトロポスの戦力を強化することによって、アントリア側に「山岳回廊ルート」という選択肢を採ることに二の足を踏ませることは戦略上重要な意義がある、というのが、エースのこの配置転換案の根拠である。

ガイアとコーネリアスはラキシス軍の要である以上、この提案を受け入れることは戦略的な大転換をもたらすことになる訳だが、ゲオルグはあっさりとこの申し出を了承した。アトロポスのエースは危険な存在だからこそ、その地に自分の手駒を送り込んでおくことは悪い話ではない、と判断したのである。そして、これはガイアにとっては念願の「リンと同じ職場」への赴任であり、コーネリアスにとっても長らく待ち望んでいた「対アントリア最前線」への転勤である以上、当人達がこの申し出を断る筈もなかった。

そして、実はこれこそがエースの狙いだったのである。この二人はゲオルグの側近ではあるが、その忠誠心は必ずしもゲオルグ個人に向いている訳ではない。ガイアにとっては「リンと共に戦い、彼を守ること」、コーネリアスにとっては「ダン・ディオードを倒すこと」が主目的である以上、彼等をアトロポスに招くことによって、いずれなし崩し的に彼等を精神的にもゲオルグから引き離し、懐柔・利用することが出来るのではないか、というのがエースの思惑であった。

そんなエースの企みのことなど露知らず、血気盛んなコーネリアスは、意気揚々とアトロポスへの出立の準備を始める。そんな彼の傍らに、エルフの少女(?)シャルロットが現れた。

「お主がアトロポスに行くなら、私も一緒に行きたい。まだお主には、色々と学びたいことがあるからな」

ようやくラキシスに馴染んできたばかりの彼女であったが、異界の住人であるが故に「頼るべき者」を持たない彼女にとって、どうやら「自分と似た境遇にあるコーネリアスの傍ら」は、格別に「居心地の良い場所」であるらしい。また、善悪二元論に基づいて世界情勢を語る彼の説明も(それがいかに偏った視点であっても)、同じ様な世界認識に基づいて生きてきた彼女にとっては、非常に受け入れやすい内容であったことは間違いない。

そしてもう一人、彼について行きたいと言い出す少女がいた。鍛冶屋ボルドの養女アドラである。

「私もようやく、親父さんから一人前と認めてもらえたから、暖簾分けする形で、私がアトロポスの鍛冶屋を再建しようと思うんだ。もともと、私にとってはアトロポスが故郷だし、友達も沢山いるからね」

無論、ボルド本人がアトロポスに戻るという選択肢もあったのだが、現在はミスリル鉱山がラキシスにある以上、彼がラキシスから去ってしまうことは大きな損失になる。それに加えて、上述の通り、アドラ自身が「実質的な生まれ故郷」であるアトロポスに帰りたがっていた、という事情もある訳だが、「このタイミング」でアトロポスへの暖簾分け(復帰)を申し出たことの特別な理由については、アドラは何も言わなかった。

ちなみに、彼女の武器製造に関しては、三日三晩に渡る親子喧嘩の末に、条件付きで認められることになった。それは「アドラが本当に守りたいと思う人のための武器」である限りにおいて認める(「市場に出すための武器」は認めない)という妥協案である。これをアドラ自身がどう解釈するかは彼女の判断に委ねられたが、そのことを踏まえた上で「これから先の自分がいるべき場所はアトロポス」というのが、彼女の下した結論だったのである。

その上で、実は更にもう一人、ティスホーンのナンシーもまた、密かにアトロポスへの転属願いを出すことになるのだが、そんな少女達の秘めたる想い(無自覚の感情?)には全く気付くことなく、あっさりと身支度を終えたコーネリアスは、彼女達よりも一足先に夜道をアトロポスへと向かう。その街道を照らす月を見上げながら、彼は一人呟いた。

「やっとここまで来たよ、父さん」

自分が今歩いているこの街道の先に、ヴィクトール、そしてダン・ディオードが待っている。そして、彼等と戦うための力を着実に手に入れつつある。そのことを実感した彼は、静かにまた一歩、その道を歩み始めるのであった。

8.4.7. 伝えるべき言葉

そんな彼に一歩遅れて、ガイアも数日後にはアトロポスに正式に赴任する。女性であるが故に手荷物の整理に時間がかかったのと、彼女の送迎会をどうしても開きたいと主張する、長年にわたって苦楽を共にしてきた自警団の仲間達の要望を聞き入れた結果である(ちなみに、彼女の後任には、オロンジョが就任することになった)。

そして、彼女がアトロポスに到着すると、当然のごとくリンが笑顔で出迎える。彼女の新居についてはリンに一任されていたので、ガイアは彼の案内に従ってその後をついて行くと、見覚えのある建物へと連れて来られた。領主の館の傍らに立てられた、リンの私宅である。

「お前の新居なんだが…………、ここじゃ、ダメかな?」

回りくどい言い方をするリンに対して、ガイアは薄々その真意を察しつつも、まっとうなリアクションで切り返す。

「ここが新居って、どういうこと?」

ひたすらに朴念仁なヒュースやコーネリアスとは異なり、ガイアはこの状況で彼の気持ちが理解出来ないほど木石ではない。だが、それでも、伝えるべきことは、はっきり言ってもらわなければ困る。それが、女性として当然の反応であった。

「そうだな、やっぱり、はっきり言わなきゃダメだな……」

そして彼は、一瞬の間をおいて、彼女に一言ではっきりと伝える。

「結婚してほしい」

そう言われた瞬間、彼女は自分の中で沸き上がる気持ちを抑えながら、それ以前の感情として言いたかった言葉を、率直に彼に伝える。

「言うのが遅いよ、バカ……」

俯きながらそう呟いた彼女を、リンはそっと優しくその手に包み込み、そして二人は唇を重ねる。こうして彼等は、生まれ故郷の隣に位置するこの村で、新たな「家族」を手に入れたのであった。

8.4.8. 皇帝位への道

それから数日後、二人の結婚式の準備でアトロポスが沸き上がる中、当然のごとく主賓として招かれたゲオルグは、山岳地帯に広がる「自分の国」を一望出来る小丘に立ちながら、一人物思いに耽る。

(流浪の身から、ようやくここまで上り詰めることが出来たか……。だが、ここで終わるつもりはない。このトランガーヌ、この小大陸、いや、この世界、どこまでもこの俺の名を轟かせてやる。この俺が燃え尽きるその瞬間まで、俺の覇道は止まらない)

そう、彼の中では、彼の覇道はまだ始まったばかりなのである。マーシーやパンドラがどのような目論見であろうとも、アントリアや聖印教会が彼の前に立ちはだかろうとも、そしてまだ見ぬアトラタン大陸の諸侯達がどれほど強大であろうとも、彼の決意は揺らぐことはない。それが、彼の進むべき覇道なのだから。

「さぁ、行こうか。皇帝位(グランクレスト)に、俺は至る!」

この数日後、彼は正式に「グリース子爵」の称号を認められ、ブレトランドの覇権争いに、本格的に名乗りを上げることになる。英雄王エルムンドの末裔でも縁者でもない彼の参戦によって、この小大陸は新たな時代を迎え、やがてそれは皇帝位(グランクレスト)を巡るこの世界全体の物語にも大きな影響を及ぼすことになるのであるが、それはまた、いずれ別の英雄達の視点から語られることになるであろう。

(ブレトランド戦記・完)

最終更新:2014年08月18日 06:21