1 はじめの一歩

人生の道を一歩踏み外せば奈落に落ちる。僅か一歩には生死を分ける重大さがある。それは学問の道でも同様であろう。しかし哲学での無限についての議論では、その一歩の重大さが忘れられているように思える。はじめの一歩を踏み間違えていたなら、その後いくら懸命に歩を進めようと間違った地に行く着くしかない。

ゼノンのパラドックスは二千年以上にわたって夥しい学者たちが反駁を試みてきたが、今日でもなお議論が続いており、未だ万人が納得する解決法が発見されていないように思える。大森荘蔵は、ゼノンの主張は詭弁であるという前提からパラドックスのトリックを見つけようとしてきた学者たちの試みは「ことごとく失敗した」と判定している。彼らが失敗したのは、はじめの一歩を踏み間違えたからなのではあるまいか。私は改めて、無限論の最初の一歩から考察し直してみたい。

私がこれから道路を歩くとする。その場合、次の前提がなければならないはずである。

[前提A]: 道路には私の足に踏まれる可能性のある全地点が、あらかじめ存在している

この前提は当たり前である。私の足に踏まれる可能性のある全地点が、あらかじめ存在していなければ私は歩くことはできない。存在しない場所を歩くような器用なことは曲芸師でも魔法使いでも出来はしない。仮に私が 10メートルの長さの道路を 20歩で歩いた場合は 20の地点が存在してたということになる。一歩の平均歩幅は 50センチである。なお数学や物理学では「地点」ではなく「位置」という語を用いるのだが、ここでは「何かが存在可能な位置」、あるいは「何かが通過可能な位置」という存在論的な意味を含ませて「地点」という語を用いる。また同様のニュアンスで時間上の位置については「時刻」ではなく「時点」を用いることにする。

では、その道路に存在している地点の数は 20個だけだろうか。そんなわけはない。私は一歩 50センチだけでなく、25センチの歩幅で歩くこともできる。ならばその 25センチの歩幅に対応した合計 40個の地点が、私が歩く前からあらかじめ道路に存在していることになる。存在していなければ私は 25センチの歩幅で歩くことができないが、そんなことはないはずだ。さらに私は一歩の幅を 5センチにすることも 3分の 1ミリにすることもできる。論理的な問題として、1メートル以内であれば私はどんな歩幅でも任意に選んで歩くことができる。重要なのは 1メートル以内であれば「歩けない幅」がないということだ。つまり可能的な歩幅の数は無限である。そして可能的な歩幅に対応する地点は全て現実に存在していなければならない、という事実から必然的に次の前提が導かれる。

[前提B]: 道路には無限個の地点が存在する

しかし無限とは、限りや終りがないという意味である。たとえば自然数は無限にあり、終わりの数がない。アリストテレスは無限を「通過できないもの」と定義した。これは説得的である。無限のものを通過するというのは自然数を全て数え終わるというに等しいナンセンスである。無限の地点があるとするなら、そもそも通過すべき「最後の地点」を想定することができなくなる。それは自然数の「最後の数」を想定するに等しいからだ。したがって次の結論が導かれる。

([前提A]と[前提B]より)

[結論C]: 私は一歩も歩くことができない

どのような歩幅にせよ、その一歩が無限小でなく有限の幅ならば、その幅には無限の地点がある。無限の地点を通過することはできないから、私は一歩も歩けない。「無限の地点を通過する」というのは「自然数を全て数え尽くす」、あるいは「終わりの無いものが終わる」というに等しい矛盾だからである。

もちろん以上の論述はゼノンのパラドックスを変奏したものである。まずここで確認しておくべきことは、[結論C]は純粋に論理的な結論だということであり、経験的なものでないということである。世の大半の人はこのような論理的問題など意に介さず、現実に一歩、また一歩と足を繰り出して道を歩いている。「正当に思われる論理が現実と矛盾する」――これを「パラドックス」というのである。そして問題は人々の日々の「一歩」の正体とは何であるか、ということになる。

一般論として、或る主張がパラドックスに陥る原因には、次の二つが考えられる。

[原因1]: 論証の方法に間違いがある

[原因2]: 論証の前提に間違いがある

ゼノンの論証方法に間違いはなく、パラドックスの原因は論証の前提にあると私は考える。論証の前提を否定するなら、私は普通に道路を歩くことができるし、ゼノンのパラドックスも「パラドックス」ではなくなる。その前提とは、「無限」が実在するということである。そしてパラドックス解消のために無限の実在を否定するということは、必然的に無限分割の根拠となっている時間と空間の実在性を否定するということに繋がらざるを得ない。それはまた形而上学的実在論という、一つの哲学的立場を否定することでもある。

ゼノンのパラドックスは有名であるにもかかわらず、その本質を理解している者は一部の哲学者に限られている。このパラドックスは「実在」という形而上学の根本的問題を焦点としている。ゼノンの主張の要点は、実在論を前提にするならば、時間や空間は無限分割可能であり、無限の地点や時点が想定されるため運動が不可能になる。それゆえに、無限分割の根拠となる時間と空間(そして時間と空間によって構成されている現象世界)は実在ではない、というものである。

重要なことであるが、ゼノンは存在の無限分割が可能だと主張したのではない。無限分割とはゼノンの論敵の主張であり、ゼノンのパラドックスとは「相手の主張が正しいならば不合理に陥る」という背理法なのである。ゼノンの標的は、世界が「多」からなると主張していたピタゴラス学派などによる多元論と実在論であり、それらへの批判によって師であるパルメニデスの、「一」のみが存在し、感覚が捉える現象世界の多様性と運動は錯覚のようなものであるという、反実在論的な一元論を擁護しようと試みたのである(もっともゼノンは時間と空間の非実在を明示的に語ってはいない)。

ここで二つの道が示されたはずである。一つはゼノンとエレア派の哲学を否定する実在論の道である。もう一つはゼノンとエレア派の哲学を肯定する反実在論の道である。実在論では時間と空間の無限分割を受け入れることになる。反実在論では時間と空間の実在性を否定し、当然それらの無限分割も否定する。ゼノンに反駁を試みて失敗した夥しい人々は、最初の一歩を実在論の道に置いたことがそもそもの間違いなのだと私は考える。

ゼノンのパラドックスの解決法としてよく用いられる方法は主に次の二つである。

[方法1]: 無限級数の収束や極限という数学的概念を用い、無限のステップを完了できると考えること。

[方法2]: 可能的無限の概念を用い、無限のステップとは人の意識の内に可能的にあるだけであり、現実には存在しないと考えること。

いずれの解決法にも問題がある。[方法1]は数学者や物理学者がよく用いるが、この方法の問題点は無限のステップを完了するということが現実世界にあり得るか、ということである。「無限」とは「限りが無い」という意味なのだから、「無限のステップを完了する」とは「終わりなの無いものが終わる」というに等しい語義矛盾であるからだ。その矛盾を直観する哲学者たちが用いるのが[方法2]であるが、この方法の問題点は地点や時点といった概念的なものは人の認識に先立って存在しているのではないか、ということである。私が冒頭で自分が歩くことが可能な地点を考えたのはそれを示すためである。もし地点や時点が認識に先立って存在するならば、それらは有限個であることはできず、無限個というしかない。そして無限のステップを完了させることはできない。

[方法1]と[方法2]はいずれも失敗していると私は考えている。無限のステップというものは現実にはあり得ないので、無限級数の収束ということでパラドックスを解決しようとする[方法1]は間違っている。そして実在論を前提にするならば、冒頭で例として述べたように、私の可能的な一歩の幅の数が無限であることに対応して、地点というものは「無限個ある」というしかない。したがって実在論を前提にする限り[方法2]も間違っているということになる。

[方法1]と[方法2]は、いずれも「実在論を前提とする限り」という条件付での間違いであることは留意する必要がある。私の立場は、実在論を前提にするならば運動は不可能であるというゼノンの主張を肯定するものであり、つまりは時間と空間の非実在(反実在論)を主張するものである。反実在論ならば無限の地点や無限のステップを想定する必要がないからだ。たとえば現象主義というラディカルな反実在論の立場から「アキレスと亀」のパラドックスを解決するならば次のようになる。

アキレスと亀が競争を開始するという[現象]があり、アキレスが亀に接近するという[現象]があり、アキレスが亀に追いつくという[現象]があり、アキレスが亀を追い越すという[現象]がある。

[現象]の数は有限個であるゆえに、何のパラドックスも不思議もない。

もちろん、実在論は不合理だから反実在論を選択すればよいという単純な問題ではない。実在論と反実在論には天国と地獄ほどの、それこそ無限に思える懸隔がある。哲学において実在論の立場を放棄して反実在論を選択するということは、「心の外部に世界が存在している」という信念のコペルニクス的転換を行うということであり、巨大な派生問題を受け入れるということでもある。なお実際に、無限についての問題をきっかけに反実在論を選択し、「認識のコペルニクス的転換」を行ったのが後述するイマヌエル・カントである。

無限の概念にはさまざまあるが、以下の五つは無限を論考する際に念頭に置くべき概念である。

[現実的無限]: 無限の何かが現実に存在するとし、加算や分割を無限に続けたものとしての、無限小や無限大の概念に対応する存在があるとする。アリストテレスの用語である。実無限ともいう。可能的無限の概念と対比させられる。

[可能的無限]: 無限とは加算や分割を「無限に続けることが可能である」という意味だと考え、それを現実に無限に続けたものとしての、無限小や無限大の概念に対応する存在はないとする。アリストテレスの用語である。可能無限ともいう。無限とは操作についての概念であり、存在に対応した概念ではないということである。

[数学的無限]: 数学的対象は現実的無限であるとする。A.W.ムーアの用語であるが、カントの無限論を元にした概念である。数学の世界ではカントール以降、可能的無限ではなく現実的無限が優勢である。物理的無限や形而上学的無限の概念と対比させられる。

[物理的無限]: 物理的世界は現実的無限であるとする。抽象的な数学的無限に対し、存在論的な無限である。数学的無限を認めても物理的無限を認めることには繋がらない。次の形而上学的無限と類似の意味である。

[形而上学的無限]: 実在は現実的無限であるとする。A.W.ムーアの用語である。物理的無限と類似の意味であるが、形而上学的無限は「実在」を対象としているので形而上学的な含意が強い。物理的無限には形而上学的含意はないが、しかし物理学そのものが形而上学に繋がっているので、両者の境界は曖昧である。

無限の有無が問われる対象には、「数学的なもの」と「物理的なもの」に大別でき、さらに物理的なものは、分割による「時間の無限小」と「空間の無限小(その無限小に対応した物質存在)」、そして加算による「時間の無限大(または無限の因果系列)」と「空間の無限大」に分けられる。

時間や空間の無限分割の可能性と、無限の物理的部分が存在する可能性と、地点や時点という概念的なものが無限に存在する可能性は、それぞれ連関しあっているが異なる問題であり、それらは慎重に論じ分けるべきものである。

私は可能的無限の立場である。以降は形而上学的無限が不可能であること、にもかかわらず実在論では形而上学的無限を認めざるを得ないこと、従って実在論が破綻すること、すなわちゼノンとカントの主張が正しいことを論じていくことになる。

重要なことであるが、実在論の立場では数学的無限を除いて、物理的・形而上学的なものの無限はただの一つでも認めることはできない。「無限」とは加算や分割の行為に終わりがないという操作に対応した概念であって、存在に対応した概念ではない。「無限の何かが存在する」というのは語義矛盾である。矛盾したものは存在しない。したがって無限の物理的・形而上学的存在を認めざるを得ないことは実在論の破綻を認めることになる。

無限論においては、地点や時点という概念的なものが、人の認識作用に先立って存在しているか否かが最大の論点である。もし地点が認識に先立って存在するのなら、冒頭で論じたように私の一歩の幅にも無限の地点が存在すると考えるしかない。したがって実在論は阻却され、必然的に反実在論が帰結することになる。

地点とは物理的世界にあるのではなく、人間の思惟のみに属する「イデア的な存在」(山川偉也)という考えが一般的である。しかし実在論を前提にするならば、その概念的な地点が存在すると考えるしかないこと、またそもそも実在論とは何かという問題を、次節で論じることにする。

2 無限論と実在論

私の前にテーブルがある場合、そのテーブルは私が見ていなくても存在しているし、なおかつ、そのテーブルはほんとうに私が見ている通りに存在している、と考えるのが実在論である。

逆に私の見るテーブルは、私が見ていないときは存在しているかどうかわからない、または、そのテーブルはほんとうに私が見ている通りの姿で存在しているかどうかわからない、と考えるのが反実在論である。

人は誰しも実在論者である。自分が見ていなければ物事が存在しないと考えるなら生活が不可能になる。ただしこのような実在論は実用的実在論とか素朴実在論と言われるものである。それらは生活の手段であって、哲学における存在論としての実在論ではない。存在論としての実在論は、形而上学的実在論や科学的実在論と呼ばれる。

では形而上学的実在論や科学的実在論とは何か。これにはさまざまな定義があり、論者によって実在論に必要だとする条件の定義は異なっている。ここではヒラリー・パトナム、ジョン・サール、戸田山和久、中山康雄の定義を参照してみる。

ヒラリー・パトナムは形而上学的実在論の主張を次のように特徴付ける。

[特徴1]: 世界は、心から独立な対象のある固定された総体から成っている。

[特徴2]: 「世界の在り方」についての真で完全な記述がただ一つ存在する。

[特徴3]: 真理は、語または思惟記号と外的な事物や事物の集合との間のある種の対応関係を含んでいる。

ジョン・サールによる形而上学的実在論についての論考(『社会的現実性の構成』1995)を、中山康雄は次のように整理している(以下要約して引用)。

[外部世界に対する実在論]: 実在は、私たちの表象とは独立に存在している。

[特権化された概念図式]: 実在を記述する唯一の概念図式が存在する。

[真理の対応説]: 信念や言明という表象は、事物が現実においてどのようなものかを表象するためのものである。表象が真なのは、それらが現実における事実に対応しているとき、かつ、そのときに限る。

戸田山和久は科学的実在論の主張を次のように特徴付ける。

[独立性テーゼ]: 人間の認識活動とは独立に世界は存在する。

[知識テーゼ]: 人間は科学によって世界の秩序について知ることができる。

中山康雄は科学的実在論を次のように特徴付ける。

(a)[外部世界に対する実在論]: サールの[外部世界に対する実在論]と同じ。

(b)[特権化された概念図式]: サールの[特権化された概念図式]と同じ。

(c)[真理の対応説]: サールの[真理の対応説]と同じ。

(d)科学は世界についての特権化された概念図式を把握するという目標を持っており、この目標に絶えず近づいていく。そして、この目標に到達したときには、科学は世界についての究極的真理を表現できる。

なお形而上学的実在論と科学的実在論の相違は、科学的実在論は自然科学についてのテーゼだということである。科学的実在論は形而上学的実在論の一種だと考えてもよい(以下双方を「実在論」と略す)。

四人の論者に共通する実在論に必要な条件は以下の二つになる。

[条件1]: 外部世界の実在

[条件2]: 真理対応説

上記二つは「実在論の二つのドグマ」と呼ぶべき、実在論が実在論であるためのミニマルな条件である。「外部世界の実在」とは、人の心から独立して物質や世界は存在しているということである。パトナムの[特徴1]と戸田山の[独立性テーゼ]もこれに該当する。逆に存在するとは人に知覚されることであると考えるのがバークリーの観念論になる。「真理対応説」とは、人の物質や世界に対する認識は、実在する物質や世界の在り方と正しく対応しているという説である。パトナムの[特徴3]と戸田山の[知識テーゼ]もこれに該当する。逆に人の認識は実在と正しく対応していないと考えるのがカントの超越論的観念論である。

[条件1]と[条件2]が不可分なのは明らかであると思える。たとえば富士山は標高 3776メートルと人に認識されているが、真理対応説を拒否して「人の認識から独立自存する富士山の高さは 37センチかもしれない」という可能性を認めるならば、それは「人の認識から独立自存する富士山の高さは 0センチ(無)かもしれない」と空間の非実在の可能性を認めるに等しいことである。

実際、カントは時間と空間の実在性を否定して現象から独立した「物自体」を措定したが、それは後のドイツ観念論者たちやショーペンハウアー、ニーチェらによって「精神」や「意志」などの、現象や表象をもたらす抽象的な能力へと還元的に解釈された。カントの物自体は実体的なものでなく、単に現象をもたらす抽象的な法則のようなものだと考えても不都合がない。要するに真理対応説を拒否して空間が実在しない可能性を認めるならば、「外部世界の実在」ということにほとんど意味がなくなるわけである。

[条件1]と[条件2]は不可分であり、実在論の必要条件であると考えて間違いはない。なお近年の科学哲学における実在論論争では、素粒子や重力や因果関係など、知覚経験が不可能なものの実在性が焦点になっており、太陽や電車やリンゴなど、知覚可能なものの実在性は最初から前提されており、議論にさえなっていない。それゆえに反実在論の立場に分類される「構成的経験主義」のように、外部世界の実在を認めた上で真理対応説については、観察可能なものについては認めるが、観察不可能なものについては認めないという複雑な立場が現れることになる。ともあれ、ここでは「反実在論」を上述の[条件1]と[条件2]のいずれか、または双方を認めない立場だとして論じることにする。

アリストテレスはゼノンのパラドックス――無限分割を逆用した運動の非実在の論証に対して、無限は可能的なものであって、現実的なものではないと考えることで解消しようとした。つまり分割するとか地点を想定するとかいうのは人の認識作用に属するものであって、運動そのものに属するものではないということである。アリストテレスによる可能的無限と現実的無限の区別は後の哲学者たちにも採用された。可能的無限の概念に基づけば排中律を拒否することによって無限についての様々なパラドックス(後述するトムソンのランプなど)を回避することができるからだ。

今日でもアリストテレスを援用し、無限は可能的であるが現実的ではないという論法でゼノンのパラドックスを解消しようとする者は多い。しかし可能的無限という概念は、「外部世界の実在」と「真理対応説」という実在論の必要条件を満たしていない。つまり可能的無限とは反実在論的な論理であり、これは「実在論を前提にするならば無限の地点が想定されるので運動は不可能になる」という、ゼノンの背理法を論駁したことにはならない。

むしろ世界の現実的無限、つまり形而上学的無限は不可能であり、可能的無限しか認められないという主張はゼノンの主張を肯定するものである。そもそもゼノンのパラドックスとは、時間と空間が「もし実在するならば」という前提で、時間と空間は思考の上で無限分割が可能であるが、現実に無限が存在するなら運動が不可能である、という主旨の背理法である。したがってアリストテレスの可能的無限と現実的無限の区別はゼノンの分類に倣ったものであるともいえるし、ゼノンの反実在論と紙一重ともいえるのである。

ここで可能的無限がイコール反実在論であり、形而上学的無限がイコール実在論であるこを明確化するために、再び私が道路を歩く場合の前提を確認してみたい。

[前提A]: 道路には私の足に踏まれる可能性のある全地点が、あらかじめ存在している

「あらかじめ」という部分が重要である。実在論では、存在するものは人の認識に「先立って」存在するのである。これが実在論の第一条件である「外部世界の実在」ということである。私が道路の或る地点を踏んでからその地点が存在を始めるのではない。踏む前から踏まれる可能性がある地点が存在していなければ私は歩けない。「存在しない地点を歩く」などというのは「猫が消えて猫の笑顔だけが残った」と言うに等しい不思議の国のナンセンスである。

「道路」というものは一定の空間を占める。「空間」というものは意味として既に連続体であることを含意しており、無限に分割と延長が可能である。たとえば「1メートル」は意味として「2メートル」や「5センチ」の存在可能性を含意している。空間の実在を認め、実在論の第二条件である「真理対応説」を認めるならば、空間に無限の部分があることを認めるしかない。私が長さ 10メートルの道路を歩幅 50センチで歩くことができるならば、私の足に踏まれるであろう 20の地点が踏まれる前から存在している。――この事実から、25センチで歩く場合の 40の地点も、5センチで歩く場合の 200の地点も、演繹的に推論できる。そして推論された地点の数は現実に存在する。

私は 10メートルの歩幅で歩くことはできないが、1メートル以内であれば任意の歩幅で歩くことができる。また 1メートル以内のどのような歩幅をも私は思考でき、思考した歩幅によって現実的に私は歩くことができる。歩くことができるのは歩幅に対応した地点が現実的に存在しているからである。存在していなければ私は歩くことができない。そして可能的な地点は思考される以前に現実的に存在している。なおかつ人に思考可能な歩幅の数が有限個であることはできない。たとえば「5万分の 1センチ」はありうるが「5億個の 1センチ」はありえないということはできない(実際にはそんな高精度で歩くことはできないが、ここでは論理的可能性を認めれば良い)。可能的な歩幅の数は無限である。したがって「無限個の地点」があるというしかない。

以上で、実在論では認識に先立って「地点」というものの存在を認めるべきことが明確化されたはずである。また同様の論法は無限の分割だけではなく、無限の加算にも用いることができる。実在論では空間の無限大も認めるしかない。そして「時点」についても同じことである。時間もまた無限分割可能になり、そして(過去に対して)無限の延長が可能になる。実在論では論理的な問題(物理的な問題ではない)として、空間の無限小、空間の無限大、時間の無限小、時間の無限大という、四つの無限の対象を認めるしかない。

実在論者が以上の論法に反駁する方法はただ一つであると思える。0ミリ以上、1メートル以内で、私が歩けない歩幅をただの一つでも挙げてみることである。

無限については、実在論では可能性と現実性が一致する。可能態としての地点は全て現実態として存在しているといってもよい。実在論は形而上学的無限を認めるしかない。もし可能態が現実態と一致しないというなら反実在論である。可能的無限という反実在論に基づく論証で、ゼノンの反実在論を論駁しようとしたアリストテレスの試みは成功していない、というより無限の実在を否定したことによってゼノンの議論を補強しているようにも解釈できる。次節ではそのアリストテレスの議論を含め、ゼノンに反駁を試みて失敗した人々の説を見ていきたい。

3 ゼノンのパラドックスの終着点

まず無限論のパイオニアであるゼノンの背理法――四つのパラドックスを確認しておく。

第一パラドックス「二分割」の概略はこうである。

地点 Aから地点 Bに移動するためには、その距離の半分の地点 1を通過しなければならない。地点 1に行くためにはその距離の半分の地点 2を通過しなければならない。地点 2に行くためにはその距離の半分の地点 3を通過しなければならない……地点の数は無限であり、したがって地点 Aから地点 Bへ移動することはできない

※なお「二分割」には、「残った距離の半分」と考える無限前進型と、「これから進む距離の半分」と考える無限後退型の二つの解釈があるが、ここでは無限後退型を紹介した。

第二パラドックス「アキレスと亀」の概略はこうである。

俊足のアキレスと鈍足の亀が競争する。亀はハンデをもらってアキレスより前方からスタートする。最初に亀がいた地点 1にアキレスが来た時には、亀はいくらかアキレスの前方の地点 2にいる。地点 2にアキレスが来た時にはやはり亀はいくらかアキレスの前方の地点 3にいる……亀は常にアキレスの地点プラス 1の地点にいる。それを何回繰り返しても亀が「プラス 1の地点」にいる状態は変わらないから、アキレスは亀に追いつけない。

第三パラドックス「飛ぶ矢」の概略はこうである。

飛んでいる矢は、それ自身と等しい場所を占めている時は静止している。つまり地点 1にある時は静止しており、地点 2にある時も地点 3にある時も静止している。したがって矢は常に静止している。

「二分割」は空間の無限分割の問題であり、「アキレスと亀」は時間と空間の無限分割の問題である。なお無限分割が現実的に可能であるとした場合に示される不合理が、飛んでいる矢は無限小の地点において止まっている(速度を持たない)という「飛ぶ矢」である。また無限分割を回避しようとして時間や空間の最小単位を考えた場合に示される不合理が、第四パラドックス「競技場」である(これは後述する)。四つのパラドックスはそれぞれが論理的に補完関係にあって、運動の実在性を否定する構成になっている。

アリストテレスは『自然学』第6巻第2章において「二分割」の問題点を、「有限な時間では無限の点を通過することはできない」という虚偽の仮定に基づくことだと指摘している(ただしアリストテレス自身が紹介したゼノンの「二分割」と「アキレスと亀」には時間への言及はなく、「有限な時間」とはアリストテレスの解釈である)。そしてアリストテレスは、空間が無限分割可能ならば、時間も無限分割されることによって、「無限の時間点」によって「無限の空間点」を通過することはできると考える。

「無限なものなら、無限なものを通過できる」というアリストテレスの論法は、一見した所もっともだと錯覚してしまうかもしれない。しかし、空間上に想定される地点が無限個ならば、それを通過するのは「自然数を全て数え尽くす」というに等しい不合理であったことを想起しなければならない。アリストテレスの論法を言い換えるならば「無限なものなら、終わりのないもの終わらせることができる」というようなものであり、これは矛盾に過ぎない。無限なものを用いようと「終わりがないもの」を終わらせることはできないのである。

さらにアリストテレスの論法を細かく分析するならば、無限の時点を終わらせることによって無限の地点を通過し終わる、という主張だと解釈できる。それは「終わりのないものを終わらせることによって、終わりのないものを終わらせる」というに等しい、ナンセンスの上にナンセンスを重ねたようなものである。したがってアリストテレスの解決法は阻却されるしかない。もっとも、アリストテレス自身がこの解決法が不十分である可能性を『自然学』第8巻第8章で認めている。新たな解決法としてアリストテレスが提案したのが、時間と空間の分割は可能的に無限であるが、現実的に無限ではない、とする可能的無限と現実的無限の区別である。

数学的には、「二分割」と「アキレスと亀」については無限級数の収束や極限という概念で、無限のステップを操作して解消できるように思われている。バートランド・ラッセルは哲学者でもあるが、数学者としての性向が強く、物理的世界が数学的無限と対応していることを前提に、ゼノンのパラドックスを収束や極限の概念で解決できると考える。ラッセルの解決法は多くの数学者と物理学者、そして一部の哲学者が採用する方法である。

数学の世界では、カントール以降は数学的対象を現実的無限とみなす立場が優勢である。しかし哲学と数学は大きく異なる。哲学における無限論とは、その無限に対応する「実在」を巡る議論でもある。その点が対応する実在を必要とせず、記号の操作と整合性の議論に終始する数学における無限論との決定的な相違である。

たとえば人は「2」の概念に対応した現実の存在を見ることができる。リンゴが 2個ある場合などがそうである。また「1/3」に対応した現実の存在も見ることができる。ピザを 3等分した場合などである。しかし「∞」に対応した存在を見ることはないし、「1/2+1/4+1/8+…」という無限等比級数に対応した存在を見ることはできない。現実のどこにも無限大や無限小、無限のステップを経て完了する運動は見当たらない。

数学における「収束する」という言葉は、計算において無限のステップを「省略する」という意味に等しい。しかし現実では、私が道路を歩く場合、私が足で踏む可能性のある地点が存在しているのならば、実在する地点を「省略して通過する」ことはできない。

数学者のヘルマン・ワイルは数学的直観主義の立場から、無限のステップを完了するとみなすことは「無限」の概念と相容れないと考えた。ワイルはゼノンのパラドックスに言及し、次のように逆説的に述べている。

〔……〕もし実際に 1 なる長さの線分が、'切り離された全体'としての、長さ 1/2、1/4、1/8、……なる無限に多くの部分線分から成るならば、アキレスがそれら全部を通り越してしまったということは'完結しえないもの'としての無限の性格と相容れない。もし人がこの可能性を認めるならば、一つの機械が相異なる決定行為の無限列を有限時間内に、たとえば 1/2秒後に第一の結果を、1/4秒後に第二の結果を、第三の結果を第二より 1/8秒後に、等々と、あげることにより、完成する能力がないという理由は存しない。このような仕方で、もし脳の感受能力が同様に働くならば、すべての自然数の通過およびこれにより自然数についてのいかなる存在問題にかんしても確実な然り‐否の決定をなしとげることが可能となるであろう!

このワイルの問題提起を受けてジェームズ・トムソンが考案したのが後述する「トムソンのランプ」である。なおワイルは後年立場を変え、ヒルベルトの形式主義に接近したという。

確認しておくべき重要な点は、数学における無限級数の収束という概念は実際に無限のステップを完了したという「事実」を表しているのではなく、無限のステップを完了したものとするという「定義」を表している、ということである。もし実際に無限の地点が実在するのならば、それら無限の地点を通過することは不可能である。したがってゼノンのパラドックスは実在論を前提にするならば、数学では解決できない。

最初に亀がいた地点 1にアキレスが到達した時点で亀は地点 2にいる。その地点 2にアキレスが到達した時点で亀は地点 3にいる……このように亀がいる地点に次々自然数を割り振っていき、アキレスが亀に追いついた時点で亀は最後の地点 Ωにいるとする。するとその「Ω」は論理的に「最後の自然数」という矛盾したことになってしまう(ワイルが指摘した問題である)。

冒頭で論じたように、実在論を前提にするならば、「地点」というものは人の認識に先立って存在しなければならないのだから、自然数に対応付け可能な無限の地点が現実に存在していると考えるしかない。自然数は無限であるが、その「全て」が存在していることになる。「無限のものが完結して存在する」というのは語義矛盾である(自然数の「全て」が存在しているというのだから、存在しているその自然数はそれ以上増えることがなく「完結」しているのである)。

永井龍男(富山大学)は、「ゼノンが提示する手順に従った場合」と前置きした上で次のように述べている。

〔……〕二分割においてスタート地点から目標地点までの距離は(1/2)^n で表され、無限の過程を通じて運動体が占めることのできるあらゆる中間地点での残存距離は(1/2)^n の値から成る無限集合を形成する。そして、もしそのような無限の過程によって運動体が目標地点に到達できるなら、この無限集合にはその要素として 0 が含まれていなければならない。しかし、(1/2)^n の値は決して 0 と一致しない。確かに「n→∞のとき、(1/2)^n→0」とは言えるにしても、(1/2)^n が極限値としての 0 に収束するということは、それが「限りなく 0 に近づく」ということであり、(1/2)^n の或る値が 0 と完全に一致することを意味しないのである。だから、ゼノンの論法に従う限り、仮に無限の過程が実現したとしても、運動体は目標地点に到達できない。

永井同様の問題提起は山川偉也、野矢茂樹、千代島雅も行っている。山川は無限級数の収束でゼノンのパラドックスを解消しようとする G.ヴラストスに対し、「限りなく近づく」ことと「到達すること」は別であると批判している。野矢と千代島の批判も同様である。なお極限と無限小についての類似の問題提起は、永井俊哉のブログにも見られる。

なお「二分割」については、「n→∞のとき、(1/2)^n→0」 の、「 (1/2)^n」の値を「0に近づく」ではなく、仮に「0に到達する」と定義したとしても、実在論を前提にするならば極限値の概念で「二分割」を解決することはできない。実在論では無限個の地点が存在していることを認めるしかないが、その場合「0の直前にある最後の地点(∞-1の地点)」というのが存在できないからである。もし存在できるならその地点は番号付け可能であるが、二分割の最初から、1/2、1/4、1/8、……としていき、0の直前は 1/Ωになるとすると、「∞-1=∞」なのだから、その「Ω」はやはり「最後の自然数」という矛盾したことになってしまう。矛盾したものは存在しない。

数学者のジョセフ・メイザーは次のように述べる。

〔……〕たとえ微積分学による最新の極限の定義を完全に受け入れたとしても、それではゼノンの二分割の逆説を説明したことにはならないだろう。ゼノンの逆説を正確な数学の言葉で述べることはできるが、二分割とは、実のところ自然な力学の結果である。それは物理現象や精神の働きの問題であって、数学の問題ではない。

また永井龍男は、ゼノンが「二分割」で提示する手順をコンピューターのアルゴリズムに模して、次のように表している。

Step1 目標地点までの距離( x )を 1 とせよ。

Step2 x の中間地点まで進め。

Step3 x = 0 なら停止し, x > 0 なら Step2 に戻れ。

上のアルゴリズムに従う限り、原理的に「二分割を続ける行為」が終了することはない。なぜならこのアルゴリズムからは論理的に「0の直前にある最後の値」というものが導出できないからである。このアルゴリズムに従って制作されたプログラムを実行したなら、最初に Step2で出力される値は 0.5であり、次は 0.25、その次は 0.125、その次は 0.0625、……以下無限である。「0の直前にある最後の値」というのはない。どれだけ高速なコンピューターがあったとしても、コンピューターは存在しない値を出力することはできないので、決して「0」に到達できず、無限ループするしかないことになる。この永井の議論も「二分割」が極限で解けないことを証明している。

※ただし永井は運動を否定するゼノンの主張を認めるのではなく、運動するものは上のアルゴリズムに従った無限ループによって記述される領域から、それによっては記述不可能な領域へと移動する、ということで運動を肯定している。

永井や山川らの論点は、極限値というものが 0でないゆえに、無限の過程が実現してもゼノンの論法に従えば「二分割」は解消できないということであった。しかし私は、そもそも「無限の過程」というものがありえないと考える。前述したように「無限の過程を終える」というのは「自然数を全て数え終わる」というに等しい語義矛盾である。アキレスが無限のステップを経て亀に追いつくのなら自然数を全て数え尽くすに等しいことである。それは端的な矛盾である。決して数え終わることがないのが自然数であるからだ。

たとえば「球形であり、かつ正六面体の物が存在する」と矛盾した存在を言葉で表現することはできるが、その言葉は決して現実世界に指示対象をもつことはない。「無限の過程を終える」という言葉も同様の矛盾なのである。

「飛ぶ矢」は無限小の地点が存在していると仮定すると陥るパラドックスであった。「速度=距離÷時間」なのだから、飛んでいる矢は無限小の地点においては速度がなく、静止していることになる。もちろん数学的には微分による「瞬間速度」を想定することによってこの問題を回避できるだろうが、哲学的には実在との対応可能性のない無限小を前提すること自体に既に困難があり、多くの哲学者がその困難を指摘している。

なおアリストテレスは『自然学』において、物体が時間的幅の無い点位置にある場合、それは「運動も静止もしていない」と捉えることで「飛ぶ矢」を解消しようと試みており、近年の欧米の研究者 G.ヴラストスや G.E.L.オーエンなどもアリストテレスの方法で飛ぶ矢のパラドクスを解決しようと試みている。しかし永井龍男は、「運動も静止もしていない」ということは「運動」の否定でもあるので、ゼノンに対する反駁にはならないと考えている。永井と同様の問題提起は大森荘蔵にも見られる。

確かに矢の「静止」が論証できなくても「運動」が論証できなければ、運動の実在を否定することが目的のゼノンにとっては問題がないであろう。

「競技場」は時間と空間の最小単位を想定すると不合理に陥ることを示すパラドックスである。このパラドックスは量子論の知見によって、素粒子の運動が連続的ではなく断続であることが示されている現代では、深刻に受け止められるべきものかもしれない。このパラドックスにはいくつかの解釈があるが、以下はジョセフ・メイザーの解釈を参考に説明する。

次のようにA列B列C列が各 3単位づつ並んでいるとする。そしてB列は右へ 1単位、C列は左に 1単位移動する。

A列: AAA

B列: BBB

C列: CCC

移動の結果は次のようになる。

A列: AAA

B列: BBB

C列:CCC

B列はA列に対して 1単位移動したことになるのだが、C列に対して 2単位移動したことになる。このパラドックスに対してよくある間違った解決法は、相対運動や相対速度の問題だとすることである。もし相対速度の問題なら、どんなに高速で移動しようとB列中央の「B」とC列中央の「C」は、必ず「並んだ瞬間」というものがある。5万分の 1秒であれ 3億分の 1秒であれ通過するのに有限の時間がかかる。ところが、B列もC列も時間と空間の「最小単位」だと仮定しているのだから、それぞれ 1単位を一気にステップするわけであり、つまりB列中央の「B」とC列中央の「C」は「並んだ瞬間」というのがなくなるわけである。これはSF映画のテレポーテーションのイメージに近い。

したがって最小単位を想定することは不合理だということになり、時間と空間は連続的であると考えるしかない。しかし連続的ならば「二分割」や「アキレスと亀」のパラドックスが待ち構えているということであり、どのように考えても運動、および時間と空間の実在を認めることはできない、というのがゼノンの四つのパラドックスの構成なのである。

次に、アリストテレスの可能的無限の概念によってゼノンのパラドックスが解消される可能性を検証してみたい。これは多くの哲学者が採用する解決法である。なおベルクソンは運動の分割そのものを否定するのだが、分割によって見出される時点や地点というものが、運動そのものに属するものではないという考えは、基本的にアリストテレスと同じものである。

ギルバート・ライルと野矢茂樹は、無限分割の問題である「二分割」と「アキレスと亀」について、それは事後的な視点から(可能的に)無限に続けられる説明方法だとして、説明が終わらないことは運動が終わらないことを意味しないと考える。ライルと野矢の議論は次のようなものである(論点をわかりやすくするため、表現方法をアレンジした)。

母親がケーキを出して子供に「必ずケーキが半分残るように食べていきなさい」と指示したとする。子供はケーキを半分食べる。次に残ったケーキの半分である元の 1/4を食べる。次に残ったケーキの半分である元の 1/8を食べる。子供は「必ずケーキが半分残るように」食べているのだから、無限回食べてもケーキは必ず一定量残っていなければならない。子供が全てのケーキを食べ終わることが決してないように、二分割のパラドックスやアキレスの亀のパラドックスも、決して終わることの無い説明方法なのである。子供はその気になればケーキを全て食べられる。半分食べ、そのまた半分食べ……という終わらない食べ方があることは、ケーキを全て食べる方法がないことを意味しない。

ライルと野矢によれば「二分割」とは、まず「全体」を設定しておいて、その半分、また半分と無限に分割していくものである。「アキレスと亀」も、隠された形ではあるが、やはり時間と空間の「全体」が設定されており、それを無限に分割していくものである。「二分割」も「アキレスと亀」も、説明方法として「必ず一部分が残るように説明していきなさい」という指示に従っているようなものであり、実はパラドクシカルなものではない、というのがライルと野矢の結論である。アキレスは亀を追い抜いた後で、自分がどの地点を通過したか数えることができるだろう。そして数えられる地点の数は無限である。無限の地点を数え終わることが無いということは、運動が無いということを意味しない。「アキレスは亀を追い抜いた」と一気に説明する方法があるし、その追い抜くプロセスを無限に分割する終わらない説明方法もある。しかし終わらない説明方法があることは、終わる説明方法がないことを意味しない、ということである。

ライルと野矢のアイデアは可能的無限の概念と事後的視点の観点を組み合わせたものである。しかし、そもそも可能的無限が反実在論であり、ゼノンに対する反駁としては的外れであることを私は既に論じた。二分割のパラドックスを図にすると以下のようになる(図では「無限前進型」を採用している)。

上の図からは二つの問題が読み取れるはずである。一つの問題は、運動の後に事後的な視点で運動の軌跡を分割して表したのか、それともこれから運動すべき構造を表したのか、ということである。これは区別ができないはずだ。ライルと野矢は事後的な視点だとするのだが、無限分割可能なのは運動の軌跡だけではない。人がこれから運動しようとする場合、その運動のプロセスは思考の上で無限に分割できるのだ。もう一つの問題がここにある。その思考により想定される無限の地点は、人に思考される前に現実的に存在しているのか否か、ということである。

私が冒頭で論じたように、「実在論によれば」地点というものは人の認識に先立って存在するのだから、可能的な地点は全て現実的に存在しており、すなわち無限個の地点が存在していると考えるしかない(そもそも「無限のものが存在する」と考えるしかない時点で実在論は破綻している)。したがってこれから運動する場合、その運動のプロセスは理論の上で無限に分割でき、なおかつ無限の地点が全て存在することになる。しかし無限個の地点を通過するということは不可能である。無限とは通過できないという意味なのだから。

ライルと野矢の主張は、運動を終えたものに対しては妥当であるが、これから運動を開始するものには妥当しない。これから運動を開始するものは、無限の行為を完結させなければならない。「一気に説明する方法」によって、「無限の地点を一気に飛び越す」と言えるかもしれないが、それは「無限を通過する」という矛盾を説明していない。

問題は「説明方法」ではないのである。確かに事後的視点からすると、終わる説明方法と終わらない説明方法はある。しかし「アキレスは亀を追い抜いた」と一気に説明する方法は、実在論が正当であることの論証ではない。それは単に「運動があった」と言っているにすぎず、ゼノンを論駁したことにはならない。問題はその運動が「現象」のみとしてあるのか、「実在」に対応してあるのかということである。

改めて確認しておこう。ゼノンも運動が存在しないと主張しているのではない。ピタゴラス学派など世界が「多」からなるとする立場が、運動の前提としているものを背理法で批判しているのである。それは無限に分割可能な連続体としての時間と空間である。ゼノンの主張は「多」としての連続的な運動は存在せず、「一」として完結した運動(それは運動というより「世界」というべきかもしれない)があり、それは思考の上で可能的に無限に分割できるということである(なお分割するその思考も「世界」に含まれている)。アリストテレスの「可能的無限」の概念はこのゼノンの主張に沿ったものであり、反実在論的である。しかしアリストテレスは実在論者であった。私から見ればアリストテレスは矛盾している。第2節で見たように、「外部世界の実在」と「真理対応説」という実在論の必要条件を前提とするならば、私が歩く場合、私の足に踏まれる可能性のある無限の地点は全て、歩く前に現実的に存在していると考えるしかなく、形而上学的無限を認めるしかないからだ。

ここで僅かに残されているゼノンの断片から、最も肝要と思われる部分を引用しておく。

もし多があるなら、'ある'ものどもは無限である。なぜなら、'ある'ものどもの中間には、つねに他のものどもがあり、さらに、この他のものどもの中間には、また別の他のものどもがあるのだ。かくて、'ある'ものどもは無限である。

ゼノンがいう「'ある'もの」には、私がいう「地点」が含まれていると考えればよい。実在論では地点は認識作用に先立って存在しなければならないのだから、形而上学的無限の存在を認めることになり、運動は不可能である。ゼノンのパラドックスとは背理法による反実在論の論証である。ゼノンを論駁するなら反実在論を論駁しなければならないが、アリストテレスの「可能的無限」は反実在論に依拠する無限概念であり、先に検証したライルと野矢の議論も、可能的無限に基づいているゆえに、ゼノンのパラドックスの解決法としては自己矛盾しているのである。

実在論を前提とするならば、アキレスは亀に追い着けないし、私は一歩も道を歩けない。しかし現実には私は道を歩くことができるし、ゼノンも歩いたはずであり、アキレスが実際に亀と競争していたならばた易く追い抜いたであろう。

これらのことから私が考察してきた時間と空間、そして私の日々の「一歩」の正体は明らかである。私やゼノンが歩いてきた際のそれぞれの一歩とは、「実在」ではなく「現象」である。「表象」といっても「観念」といっても「クオリア」といってもいい。それらと対応している「実在」としての空間や時間はないということだ。

現象は無限個存在しない。アキレスが亀を追い抜くとき、それは実在する空間や時間という連続体の中を、無限のステップを経た上で追い抜くのではない。俊足のアキレスが亀に接近するという現象があり、またさらに接近するという現象があり、やがて追いつくという現象があり、次に追い抜くという現象があるだけである。そして「アキレスが亀を追い抜いた」という現象は、可能的に無限に分割できる。しかし形而上学的無限としては存在しない。現象の数は有限である。

以上の考察を三段論法で表すなら以下のようになる。

[前提1]: 実在論では形而上学的無限を認めるが、反実在論では可能的無限しか認めない

[前提2]: 形而上学的無限を認めれば運動は不可能であるが、運動は現実に存在する

[結論] : したがって反実在論(ゼノンの論証)は正しい

しかし次のような疑問が生じるかもしれない。人々の日々の一歩が対応する実在をもたず、「単なる現象」に過ぎないのであれば、なぜアキレスと亀の競争において、アキレスが亀に追いつく時点が正確に予測できるのか、なぜ電車は 1分の遅れもなく正確に駅に到着するのか、なぜ宇宙ロケットを天文学的に複雑な計算によって打ち上げて人工衛星を予定通りの軌道に乗せるという神業が可能なのか、それらの説明がつかない。――これが一般の人の反実在論に対する抵抗感の理由であろう。ちなみに、もし科学的実在論が偽であるならば科学の成功は「奇跡」となってしまう、と逆説的に論じることで科学的実在論を擁護しようとする試みが「奇跡論法」である。

しかし反実在論であってもそれら科学の成果を合理的に説明することはできるのである。それは現象というものは確かに対応する実在をもたないが、「単なる現象」ではないからである。実はそのことを詳細に論じたのがカントの『純粋理性批判』である。

4 カントによる無限批判

イマヌエル・カントの主著『純粋理性批判』の基盤を成すのがアンチノミーの論証である。カントは『純粋理性批判』の執筆開始前、アンチノミー論を冒頭に置く構想だったという。アンチノミー論とは「理性批判」であると同時に「無限批判」でもある。

ゼノンのパラドックスを解決しうる唯一の方法がカント哲学であると私は考える。ただしカント哲学による解決法はゼノンの間違いを暴くものでなく、ゼノンが正しいことを示すものである。ここでカントのアンチノミーの論証(ここでは第一・第二アンチノミーのみ)のエッセンスをごく簡単におさらいしておく。

第一アンチノミーは時間と空間の無限大の問題である。

[テーゼ]: 時間と空間は無限であることはできず、有限でなければならない。無限とは決して終わらないという意味であるが、仮に時間が無限ならば「現在」までに無限の時間が終わったことになる。これは矛盾である。したがって無限の時間と空間が存在することはできない。

[アンチテーゼ]: 時間と空間は無限でなければならない。仮に時間と空間が有限であったとしても、その時間のより前、その空間のより向こうと、さらに大きな時間と空間が考えられてしまうからだ。仮に世界がある瞬間から始まったのなら、それ以前には「空虚」があったことになるが、無からは何も生じないはずである。したがって世界に始まりはなく無限だと考えるしかない。

第二アンチノミーは無限分割の問題である。

[テーゼ]: 物体が分割において無限であることは不合理であり、世界を構成する究極の要素は一定の大きさを持たねばらない。もし無限小ならば、それはいくら加算しても無限小であり、物体は存在しないに等しいことになるからだ。

[アンチテーゼ]: 世界の構成要素は一定の大きさのものであってはならない。空間は無限分割可能なので、一定の大きさの構成要素があったとしても、それは空間に対応した無限の部分を持つことが想定されてしまうからだ。

時間と空間、そして世界を構成する物質の大きさは、有限であっても無限であっても不合理であり、アンチノミーが生じる。それゆえに時間と空間は「物自体」に属するものではなく、表象、つまり「現象」の形式である

※なおカントにおいては「表象=感覚」であり、感覚による対象の経験が「直観」である。そして直観による経験の在り方が「現象」である。以下では簡略化のため「表象」を「現象」に置き換えて説明する。

意識に現れる現象は全て時間と空間という形式をもっている。現象に伴うその形式は可能的に無限に延長および分割ができる。だから宇宙は無限大だと考えて不合理に陥るのも、逆に有限だと考えて不合理に陥るのも、また物質の最小単位があると考えて不合理に陥るのも、無限分割できると考えて不合理に陥るのも、いずれも現象の形式によって物自体を理解しようとするためなのである。換言するらば、宇宙論的理念に関して理性の「統制的原理」を経験的に、「構成的原理」として使用することであり、純粋理性の誤謬推理なのである。

以上がカントのアンチノミーによる「理性批判」の概略である。アンチノミーの論証がゼノンの背理法による論証と類型であることは明らかだが、ニュートン力学の時代にあってニュートンを強く意識していたカントの議論は、ゼノンよりも遥かに精錬されたものになっている。特に注目すべきは時間と空間の観念性を主張して、基本的に「超越論的観念論」の立場を採りながら、人に経験される現象のア・プリオリ性に着目して「経験的実在論」を主張したことである。このカント哲学こそが、ゼノンのパラドックスに対して人々が感じる不合理を解消できる唯一の方法であると私は考える。

私たちの日々の一歩が対応する実在をもたず単なる現象に過ぎないのであれば、アキレスと亀の競争において、アキレスが亀に追いつく時点が正確に予測できることや、宇宙ロケットが天文学的に複雑な計算によって打ち上げられて人工衛星が予定通りの軌道に乗せられることは、非常に不思議なことであると思える。この不思議さは、人の素朴実在論に基づいている。

人は感覚が曖昧なものであることを知っている。会社へと歩く足取りが重くなったならば、それは自分が疲れているからだと思い、決して会社までの距離が遠くなったからだとは思わない。感覚の曖昧さを修正する普遍的な「実在」があると思うのは素朴な心情である。実在を想定することによって異なる人々とのコミュニケーションも成立する。渋谷のハチ公の像は私の心にある現象としてしか存在しないと皆が考えるなら、ハチ公前広場で他人と待ち合わせる人はいない。実在というものの普遍性が人間生活に不可欠な理由である。

カントが『純粋理性批判』を出版した後、同時代の哲学者たちにはカントの哲学をバークリーの観念論と同一視する者が少なからずいた。その誤解への反発が『純粋理性批判』の解説書といえる『プロレゴメナ』と、『純粋理性批判』の第二版を書くことの動機の一つになったといわれる。『プロレゴメナ』でカントは次のように述べている。

〔……〕空間および時間は感性の単なる形式であって感性の外にある客観においては決して見出されるものでないと考えるならば、――更にまたこれらの表象を、可能的経験に関してのみ使用するならば、かかる表象を単なる現象と見なすことには、誤謬への誘惑はいささかも含まれていないし、また仮象も含まれていないのである。感性的表象は、それにも拘らず経験における真理〔経験的真理〕を成立せしめる規則に従って、正しく連関されているからである。このようにして幾何学のすべての命題は、空間に妥当すると同時に、感官のすべての対象にも妥当する、

〔……〕

それだから空間および時間の観念性に関する私の説は、全感性界を挙げて単なる仮象にするものであるという批難はまったく当たらない。むしろ私の説は、一個の極めて重要な認識――すなわち数学がア・プリオリに提示するところの認識を現実的対象に適用することを保障し、またこの認識を単なる仮象と見なすことを予防する唯一の手段なのである。

カントの発想の斬新さは、人間生活が前提とする普遍性の根拠というものを、現象を超越した実在ではなく、時間と空間という現象の「形式」に求めたことである。これがカント自らがいう認識の「コペルニクス的転回」である。形式としての時間と空間からは、さらに量や関係などの普遍的なカテゴリーが取得される。それらの形式は実在に属するのではない。人間の認識の形式でありながら決して曖昧なものでなく、普遍的で精密なものである。だからこそ数学は普遍的に認識され、数学によって既述される物理法則は人類に普遍的なものとして現れてくる。当然、アキレスが亀に追いつく時点と地点も正確に予測できることになる(なおカントは「物自体」と「実在」を使い分けているのだが、ここでは通常の意味で「実在」を用いる)。

道路であれテーブルであれ、心に現れる物的現象は空間という幾何学的形式を持つ。デカルトが「延長」と呼んだ所以である。その形式は無限に分割と延長が可能である。時間という形式も空間と相関しているゆえに、幾何学的に表現できて無限に分割と延長が可能になる。それらは数式によって精密に表現できる。つまりア・プリオリな総合判断を可能にするものであり、物理現象を予測可能にするものである。

カントのいう時間と空間の「形式」によって、アキレスの運動をデカルト座標で表すならば、以下のように描くことができる。赤い線がアキレスの運動である。

次に亀の運動は以下のように描くことができる。アキレスより前方からスタートしており、アキレスより遅いことが形式によってわかる。

アキレスの運動である赤い線と、亀の運動である青い線を合わせれば、アキレスがどの時点で、かつどの地点で亀に追いつくかは、両者の形式によって瞭然である。

上の図はもちろん抽象的な数式にすることができる。仮にアキレスが秒速 10メートル、亀が秒速 2メートルとし、亀がアキレスの 100メートル先からスタートしたとする。代数にするなら 10t=2t+100となり、アキレスは 12.5秒後、125メートル先の地点で追いつくことが計算できる。

カントが示した重要なことは、アキレスが亀に追いつく時刻が数学的に予測できるということは、時間と空間という現象の「形式」によって可能だということであり、時間と空間の「実在」によって可能なのではないということである。言い換えるとニュートンが数式で表したものは時間と空間の形式だということである。したがって、数学的に運動が正確に予測できるからといって、ゼノンがパラドックスによって主張した時間と空間の反実在論が間違いであるとはいえないということになる。

ちなみにカントは『純粋理性批判』において、アンチノミーを論じる過程で僅かにゼノンに言及しているのみであるが、カントのアンチノミーの論証は、ゼノンおよびエレア派の哲学の完成型として読むことができるはずである。

カントからすれば 10t=2t+100=12.5や、6+3=9という数学的判断はア・プリオリな総合判断である。ア・プリオリである理由は、数学が時間と空間という現象に伴う形式に基づいた学問であるからだ。その普遍的な形式に基づいている限り、人間は 10t=2t+100という代数の問題について 12.5以外の正しい答えを導出することができないし、6+3=という問題について 9以外の正しい答えを導出することができない。そのような数学の普遍性によって、宇宙ロケットを天文学的に複雑な計算によって打ち上げて人工衛星を予定通りの軌道に乗せることができるのである。しかしカントにとって、その形式は「物自体」には適用できない。

時間と空間という形式は連続体として仮定されており、いわば数学的な理想世界である。だからこそ「Σ」や「lim」の概念を用い「n→∞」などとして無限を扱うことができる。前節ではラッセルへの批判に関連し、数学での無限級数の収束という概念は、実際に無限のステップを完了した「事実」を表すのでなく、無限のステップを完了したものとするという「定義」であることを述べた。その定義で運動が上手く予測できるからといって現実に無限の何かが存在するというわけではない。カントからすれば「極限」とは、決して経験によって与えられるものではなく、理性が生み出した「理念」なのである。

時間と空間という形式が無限分割を「可能」にするものだからこそ、無限が存在するという「定義」によって運動が予測できるのである。無限分割を可能にする「経験の条件」によって、必然的に未来の経験が予測される。それを表したのが前述の図2、図3、図4である。三つの図は「同じ経験の条件」から描かれたものなのだから、数学的に整合的なのは当然なのである。なお図4に以下のようにして線を書き加えれば、直観の形式(ここでは幾何学)が無限分割の「機会」を提供するものであることが瞭然とするだろう。

ア・プリオリな総合判断を可能にする時間と空間の「形式」こそが、物理現象を予測可能にするものである。かくして実在論の立場から主張される「奇跡論法」は回避される。むしろ形而上学的な「実在」こそがオッカムの剃刀によって消去されるべきものである。

もし時間と空間が実在するならば繰り返し論じたように無限である他はないが、「無限が存在する」という言葉は語義矛盾に他ならない。矛盾したものは実在しない。

ところで、哲学の無限論に対するよくある誤解の元がここにある。数学者や物理学者の中には、哲学者がゼノンのパラドックスを現代でも真性の問題とすることを、数学に対する単なる無知か、数学に対する批判だと受け止めることがある。例えば黒木玄の村上陽一郎に対する批判や、田崎晴明の大森荘蔵に対する批判などである。しかし数学的理想世界において無限の概念が操作できるからといって、無限が現実世界において実在するとは言えないのだ。

哲学における無限論が形而上学であり、無限が実在するか否かについての議論であることを理解しなければならない。数学の無限論には形而上学的含意がない。数学者や物理学者は形而上学的な実在論を前提にしているわけではないし、実在論論争にコミットする必要もない。哲学者が「無限は不可能である」というとき、それは数学的無限に対応した「実在」はないという意味なのである。またそれは時間や空間の実在性を問うことでもあり、そして数学的無限に基づいて世界を理解しようとする形而上学に対する批判でもある。

しかしゼノンやカントに反し、数学的無限が実在に対応しているとして形而上学的無限を肯定する哲学者も少なくはない。中世では主として神の無限性を確保するため宗教的見地から主張されていた。私見であるが、近代以降では形而上学無限を容認する哲学者は少数派であると思う。次節ではこの形而上学的無限の可能性を検証していきたい。

5 形而上学無限の不可能性

ゼノンのパラドックスとカントのアンチノミーが、形而上学的無限を前提にする実在論では解決不可能な難問であることが、これまでの論考によって明らかになったと思う。形而上学的無限に対しては他にも様々なパラドックスが指摘されているので、いくつか紹介したい。

ガリレオ・ガリレイは『新科学対話』で、ゼノンのパラドックスに似た次のようなパラドックスを紹介している。

物体が静止から時間に比例して加速していくとする。或る時点で物体は或る速度をもつのだが、それより前の時点ではより遅いことになり、さらに前の時点ではさらに遅いことになる。時間が無限に分割できるとすると、「最初に動き出した時点」というのが想定できないから、物体は動かない。

ジェームズ・F・トムソンは既述したヘルマン・ワイルの問題提起を受け、「トムソンのランプ」と呼ばれる次のようなパラドックスを考案している。

無限の速度で反応できるランプがあるとする。最初スイッチを ONにする。次は 1秒後 OFF にする。次は 1/2秒後 ONにする。次は 1/4 秒後 OFFにする。次は 1/8秒後 OFF にする……では、このランプは 2秒後 ON 、OFFのどちらなのか? また 10後はどうなのか?

数学的に考えるならトムソンのランプは極限が 2に収束するのだが、極限の概念では ONであるか OFFであるかは決定できない。また 10秒後についても何も語れない。しかし世界は 10秒後にも存在するはずであり、何らかの答えがなければならないはずである。

古典論理では二値原理を前提とするので、命題は真であるか偽であるかのどちらかであり、収束時のランプの状態について解答があると考えるしかない。直観主義論理では排中律を拒否するので、収束時のランプの状態について解答の必要はない。しかし排中律の拒否は反実在論であり、基本的にゼノンと同じ立場である。

「アキレスと亀」を擬似的なトムソンのランプとみなすことができる。既述の論法を用いるが、最初に亀がいた地点 1にアキレスが到達した時点で亀は地点 2にいる。その地点 2にアキレスが到達した時点で亀は地点 3にいる。……そのように亀がいる地点に次々自然数を割り振っていき、アキレスが亀に追いついた時点で亀は最後の地点 Ωにいるとする。ではその「Ω」は奇数か偶数かどちらなのか? ――これはトムソンのランプと同じことになる。実在論の立場では概念的な「地点」は全て現実に存在していると考えるしかないことを私は繰り返し論じてきた。全ての地点が完結して存在しているのならば、「Ω」は奇数か偶数か古典論理の枠組みで決定できるはずである。実在論はトムソンのランプに合理的に解答しなければならない。

以上のパラドックスは主に無限小のパラドックスである。無限大にも数々のパラドックスが指摘されている。無限小の場合は全体の大きさが設定され、それを無限に分割していくものであった。しかし無限大はそもそも「全体」が決定されず、また「全体」ということの意味が通常とは大きく異なってくるかもしれない。

時間についての無限大のパラドックスには次のようなものがある。

今日までに流れてきた過去の時間が無限だとする。明日になれば「無限+1日」になり、今日より明日の無限の方が長いよう直観的に思われるのだが、数学的には「∞+1=∞」である。つまり明日は今日より 1日長くなるにもかかわらず、同じ長さであるという矛盾したことなる。

ダフィット・ヒルベルトは「無限ホテル」という次のようなパラドックスを考案している。

ホテルが満室であれば新たな客を入れることはできない。しかし客室が無限に連なって存在するならば満室であるにもかかわらず新たな客を入れることができる。つまり無限個の部屋は「どの客室にも隣室がある」ということであり、「隣室がある客室の客は隣室に移動することができる」のだから、満室状態であるにもかかわらず、客の移動によって空室を作ることができ、何人でも新たな客を入れられるという矛盾したことになる。

以上のようにさまざまなパラドックスが主張されていることから、形而上学的無限を擁護することは困難であると思える。物理学者のジョン・D・バロウは、各分野の著名な学者たちの無限についての主張を以下のように分類している。

「絶対∞」とは神のことである。無神論を公言していたラッセルは神を否定するが、物理的世界は数学的無限と対応していると考えていたようである。ヒルベルトは数学的無限については「カントールの楽園から我々を追放するようなことは誰にもできない」とカントールを擁護していたが、「連続体の無限分割は思考の中にのみ存在する単なる観念」として物理的無限は否定している。ゲーテルが数学的無限と神を肯定しながらも、物理的世界の無限を肯定しなかったのはカントの影響かもしれない。ゲーテルがカント哲学に傾倒していたことはよく知られている。カントにおいては、物理的世界とは物自体の世界でなく現象の世界である。

バロウの表に載っていない重要な人物の無限論を紹介しておこう。既述したようにアリストテレスとカントは形而上学的無限を否定している。ライプニッツはニュートンとともに微積分の発見者であり、彼の「モナド」は無限小と解釈されることもある。しかし石黒ひでの解釈では、ライプニッツの無限小とは「いくらでも小さくできる」という操作的な概念であり、ライプニッツはコーシーやヒルベルト流の有限的定義の先駆者である。G.M.ロスの解釈によれば、ライプニッツは数学が属す現象界と、モナドが属する叡智界とを存在論的に厳格に区別しており、ライプニッツの無限小は実在でないという。なおニュートンは「絶対時間」と「絶対空間」を想定していたことから、形而上学的無限を肯定していたと考えられる。ヘルマン・ワイルはヒルベルトの立場に近い。

ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』には次のような文がある。

空間、時間、そして色(なんらかの色をもつということ)は対象の形式である。(2.0251)

対象が存在するときにのみ、世界の不変の形式が存在しうる。(2.026)

前期ウィトゲンシュタイン哲学は一種の独我論であり、「表象」と「私」の一致を主張している(『論考』5.64)。したがって空間・時間はそれ自体で存在するものでなく、現象の形式である。ここにはカント哲学との同型性が見られる。後期のウィトゲンシュタインは前期の独我論を放棄しているのだが、実在論を選択したわけでもない。実在論論争にコミットすることを避けて言語ゲームという実用的実在論を選択したと考えるのが妥当だろう。そして後期ウィトゲンシュタインにおいては、言語の「意味」とは「用法」である。「無限」とは文字通り「限りが無い」という意味である。自然数は無限であるが、それは無限に多くの数が「存在する」ということでなく、数を数える行為に「終わりが無い」という意味である。したがって「無限」という語を存在者を語るときと同様に扱うことは、言語の誤用に他ならない。ウィトゲンシュタインはヒルベルトのいう「カントールの楽園」を否定している。マイケル・ダメットの解釈では、ウィトゲンシュタインは規約主義の立場である。

近代以降の哲学者では形而上学的無限を否定する者が多数派のように思える。しかし形而上学的無限を肯定する者がいるのも事実であり、ここで彼らの主張を検証していきたい。なおラッセルのように数学的無限と形而上学的無限が対応すると考える立場については、第3節で検証したので省略する。

竹田青嗣はカントの第一アンチノミーについて次のようにいう。

この主張は、このように整理してもたいへんわかりにくい。その理由は明白で、この主張が、カントが繰り返しこれを否定しているにもかかわらず、一つの典型的な詭弁論をなしているからだ。〔……〕

この議論に対して、「無限の時間の中には無限な変化系列が存在するが、それでもそれは決して終わっていない。なぜなら、無限の変化系列はそもそも終わりえないから」、と反論できるだろう。

〔……〕

「無限の変化系列は完結しない」は妥当だが、そこからは「したがって、無限の変化系列ということはありえない」という主張は必然的には取り出せず、これ自身が典型的な誤謬推理である。「完結しない無限の変化系列が存在する」というだけなら、論理的には妥当だからである。

竹田は、未来と過去の決定的な相違に着目していないように思える。「無限」とは「完結しない」という意味なのだから、仮に「変化の系列は未来に対して完結しない」というのなら論理的に妥当である。しかし過去は「終わっている」のだから、変化の系列は過去に対しては「完結している」というしかなく、竹田の「完結しない無限の変化系列が存在する」という無限解釈は過去には適用できない。ならば「過去は無限であり、それは完結している」というしかないが、それは明らかな語義矛盾である。

長田蔵人はカントの第一アンチノミーを批判して次のようにいう。

N. ケンプ・スミスやB. ラッセルが指摘しているように、無限の過去から現在がどれほど遠くにまで達しているのかを我々が把握しえないということと、世界系列が実際に無限であるか否かということとは、そもそも何ら本質的な関わりはないのである (Kemp Smith 484, Russell 160ff.)。

認識論的に不可能であることは存在論的に不可能であることに繋がらないという主張である。長田はこの立場の人物として K.スミス、B.ラッセルの他に、J.ベネット、P. F. ストローソンらを挙げている。なお中村秀吉もカントのアンチノミーに対しほぼ同様の主張をしている。

スミスや長田らの主張は、過去の時間長さ、あるいは限りなさを可能的無限によって理解しようとするものである。しかし繰り返し論じてきたように実在論を前提にするならば、地点や時点といった概念的な存在は、人の「認識に先立って」存在しなければならず、可能的無限は現実的無限と一致せざるを得ない。これは過去の日数または因果関係の数に自然数を対応付けることを考えてみれば明らかである。自然数は数え終わることがない。にもかかわらず「過去は終わっている」のだから、「無限の自然数と対応付け可能な無限のものが完結して存在する」と言うしかない。これは自然数が全て終わっていると主張するに等しい矛盾である。

参考までにアリストテレスは、基本的に形而上学的無限を拒否しながらも、「宇宙の始まり」の問題については、「不動の動者」や「第一原因」を想定せざるを得なかった。アリストテレスは過去については事実上形而上学的無限を認めざるを得なかったのであり、「宇宙の始まり」は哲学と物理学にわたる伝統的な難問といえる。

なお実在論における可能的無限と現実的無限の一致という原則は、空間の無限性についても同様に適用される。実在論では、自然数に対応付け可能な空間の位置が分割においても加算においても、認識に先立って無限に存在していると考えるしかない。しかし「無限が存在する」というのは矛盾に他ならない。何ならヒルベルトの無限ホテルをその無限の空間に並べることを想定してみればよい。空間が無限だというなら無限ホテルは(物理的に不可能であっても)論理的に可能である。しかし無限ホテルは矛盾しているのである。

以上のように検証してきたが、仮に形而上学的無限が実在するとした場合は論理的矛盾が生じ、様々なパラドックスが指摘されることから、形而上学的無限は不可能であると結論するしかない。

繰り返しになるが、そもそも「何かが無限にある」というような文が自体が語義矛盾なのである。無限ということは何かの系列の終わりが「ない」とい意味である。前述した時間いついての無限大のパラドックスにおいて、「無限より 1日長い」という言葉が意味をなしていない理由はカテゴリー錯誤だからである。無限とは「行為」に属する概念であり、存在に属する概念ではないからだ。「無限」と「1」は属しているカテゴリーが違うのである。無限とは行為の終わりがないという意味なのだから、「無限にある」というのは、「ない」ものが「ある」というに等しく、これは端的な矛盾である。「無限」に「存在する」という述語を繋げることはできない。ゼノンやヒルベルトが考案したパラドックスは「無限の量が存在する」という語義矛盾の前提から生じるのである。

長田らのいうように、認識論的に不可能であることは存在論的に不可能であることに繋がらないのは事実であろう。論理学的にも直観主義の立場から排中律を否定するなら、トムソンのランプの問題などに対して明確な答えを出す必要はない。しかし既述のように排中律を否定する立場は反実在論である。実在論では人の認識に依存せず外部世界も出来事も実在していると考えるのだから、トムソンのランプは収束時に ONか OFFかのどちらかであり、アキレスは無限個の地点を通過した上で亀に追いつくのでなければならない。しかしトムソンのランプに合理的な答えはありえず、アキレスがいかに俊足でも無限を通過することはできないのである。

結局、排中律を認める実在論では無限についてのパラドックスが解消できず、形而上学的無限が不可能であることを認めるしかない。しかし排中律を拒否するなら反実在論を認めるに等しいことになる。いずれの立場にせよゼノンの論証とカントのアンチノミーの論証を肯定するしかないはずである。

しかし物理学の知見によって、無限についての問題が解消される可能性があるかもしれない。時間と空間はビッグバンにより始まり、それ以前は存在しなかったのだという考えがある。また時間と空間には最小単位があり、それによって無限分割の問題が回避されるという考えもある。つまり実在論を前提としながらも形而上学的無限を拒否できる――そのような実に都合のよい立場がある可能性は否定できない。次節では物理学による形而上学的無限の回避可能性を検証したい。

6 物理学による形而上学的無限の回避可能性

現代物理学の理論において形而上学的無限は回避される可能性があるかもしれない。しかし仮にそうだったとしても、ゼノンとカントによる無限についての洞察が間違っていたということにはならない。古い論理の枠組みにおいて形而上学的無限が不可能か否かを見極めておくことは重要だということである。

改めて確認しておこう。ニュートン力学的な時間と空間の概念に基づく限り、無限についてのゼノンとカントの論証は正しいということである。時間と空間を無限分割、無限延長可能な連続体と考える限り、論理的にアキレスは亀に追いつけないし、人は宇宙論においてアンチノミーに陥るしかない。

現代物理学では時間と空間の概念がニュートンのものとは変わっている。この新しい論理的枠組みにおいては、形而上学的無限の不可能性から、直ちに反実在論が帰結するわけではないかもしれない。以下の三つの無限について現代物理学の解釈を検証してみたい。

1: 過去の時間(または因果系列)の無限大

2: 宇宙空間の無限大

3: 時間と空間の無限分割(無限小)

物理学的な意味での「時間」はビッグバンにより始まり、それ以前には時間はなかったという主張がある。たとえばアレキサンダー・ビレンキンは大きさゼロの「無(nothing)」から宇宙が誕生したとする「無からの宇宙創生」という説を主張している。その「無」の前には時間も空間もなかったという。

しかしビレンキンの考える「無」は哲学的な意味での無とは異なっていて、宇宙を創造する「確率」を持ったものだとされている。したがってビッグバンの「原因」を考えずにすませることはできない。ちなみに物理学者の佐藤勝彦によると、量子力学では全てを確率的に捉えるので、「確率が無い状態」というのを認めないという。佐藤は次のように説明している。

概念的または哲学的な意味でのゼロや無という状態は物理的にありえないということも、量子論が明らかにした真実の一つなんです。

物理学者であっても信仰を持つタイプの人物は、ビッグバンの原因として「神の一撃」というものを想定しているが、その場合でも神が原因となってしまう(アリストテレスの「不動の動者」や「第一原因」を想起させる)。哲学的な意味での絶対的な無からビッグバンが始まったと主張している物理学者はいない。そもそも物理学にはエネルギー保存則という絶対視されている原理がある。「無からは何も生じない」という哲学的原理は物理学の世界でも有効である。

仮にビッグバンの前には物理学用語としての「時間」が無かったのを事実と認めても、「時間」を「変化」と置き換えれば因果関係の系列は無限に遡れるということになる。もちろん因果関係とは人によって見出されるものであり、自然には存在しないということもできるだろうが、そうだとしても「人によって見出すことが可能な無限の因果系列が完結して存在している」のは事実として認めざるを得ないはずである。ここに形而上学的無限が顕在することになる。

無限の因果関係が存在することを認めることはできない。だからといって過去の因果系列において、それ以上遡行不可能な何かを宇宙に想定することも不合理である。したがって時間の無限大についてのカントのアンチノミーの論証は、現代宇宙論の土俵でも有効である。つまり時間、または因果関係の系列は実在ではなく、現象の形式であると考えるのが妥当だということになる。

参考までに、ビレンキンの考える「無」には時間も順序関係もないので、それ以上因果関係を遡ることは無意味だという考え方もある。しかしその考えは永久主義――時間の非実在を認めることに他ならない。なぜなら時間軸上の各出来事と、時間そのものを生んだ「無」との関係は凍結したように永久に固定されたままになるからである。その「無」には時間も順序関係もないのだから「消える」ということがない。その「無」が宇宙を生んだというなら、永久的に宇宙を生んでいる状態になり、時間軸上の各出来事は永久的にその存在を続けるしかない。逆にもし「無」が宇宙を生むのをやめたとしたら、「無」には順序関係の構造があることになる。順序関係の存在を認めるならば因果関係の系列が無限に遡れるということになる。

次に空間の無限大の問題である。一般相対性理論では、物質やエネルギーの存在によって時空は曲がる。その曲がり具合が「曲率」であり、宇宙全体の形はその曲率の具合によって決まる。そして曲率に応じた次の三つの宇宙モデルがフリードマンによって考えられた。

[U1]: 曲率が零。平らな宇宙であり、その広さは無限である。

[U2]: 曲率が負。開いた宇宙であり、その広さは無限である。

[U3]: 曲率が正。閉じた宇宙であり、その広さは有限である。

現代の宇宙論では、私たちの宇宙の「形」はこの三つのモデルのうちいずれかであると考える。古い宇宙論の本などでは、「宇宙には果てが無いが有限で、真っ直ぐ進むと元の場所に戻ってくる」などと説明されることがあるが、それはアインシュタインが当初想定した静止宇宙モデルである。2014年 7月の段階では、空間の曲がりは発見されておらず、宇宙は平らな形として考えられている。ちなみに宇宙なぜ平らなのを説明する理論がインフレーション宇宙論である。インフレーション宇宙論は観測可能な宇宙以上の空間を想定している。

だが空間が現代の技術では観測不可能なほど小さな正の曲率をもち、何兆光年という大きさの天文学的距離において閉じており、[U3]の宇宙モデルが現実である可能性が残されているのは事実である。ちなみに田島正樹は[U3]の宇宙モデルがありうることでカントのアンチノミーが回避できる可能性を示唆している。

[U3]の宇宙モデルが事実の場合、時間や空間といった概念は「この時空」においてのみ意味をもつのであって、この時空から離れて空間の「外部」を考えることはできず、また宇宙に絶対的中心はなく、地球の表面がどこでも世界の中心でありうるように、宇宙のどの部分も中心なのだと説明される。

しかし仮に[U3]の宇宙モデルが事実であったとしても、形而上学的観点からは閉じた宇宙の「外部」を考えることができる。なぜなら[U3]の宇宙モデルは「私たちの宇宙の形」についての仮説であって、「全宇宙の形」についての仮説ではないからである。宇宙物理学で研究されている「宇宙」とは、ビッグバンで生まれたとされてる「この宇宙」のことである(そもそも絶対経験できない「全宇宙」を考えるなどという酔狂な思索は物理学者でなく哲学者の本領である)。従って仮にこの宇宙が空間的に閉じていたとしても、この宇宙の「外部」は考えられることになる。もちろんその「外部」とはユークリッド空間的な意味に限定されない。

実際に、物理学では宇宙は私たちの住む宇宙だけではないとする「多元宇宙論」主張されている。多元宇宙論にはさまざまなタイプのものがあるが、原理的にはマックス・テグマークが分類したような以下の四つのタイプに基づいている。

M1: 観測可能な宇宙の外部に別の宇宙が想定可能である

M2: 別のインフレーションにより生まれた別の宇宙が想定可能である

M3: 量子力学の多世界解釈により別の宇宙が想定可能である

M4: 多次元による別の宇宙が想定可能である

M3とM4について語ることは憚られるので、ここではM1とM2の距離的に離れた別の宇宙の可能性を採り上げる。M1は空間的に繋がっている別の宇宙である。まずインフレーション宇宙論によれば、宇宙は光速よりも大きな速度で膨張しているので、ビッグバンから生まれた同一の空間内に、観測可能な宇宙の外部の空間があることになる。その外部宇宙を別の宇宙だと考えるのがパッチワークキルト多宇宙論である。

M2は空間的に離れた別の宇宙であり、永久インフレーション理論によって想定される。佐藤勝彦は、ビレンキンの無からの宇宙創生説が事実ならば、無から生まれる宇宙は私たちの宇宙だけではなく、いくらでも別の宇宙ができてしまうことになり、ユニバース(宇宙)は必然的にマルチバース(多宇宙)にならざるを得ないという。ただし別の宇宙が存在していたとしても、私たちの宇宙とは(空間的に離れており)因果関係が切れているので、観測は不可能である。なおテグマークによれば、空間的に繋がっていない独立した宇宙は、私たちの宇宙とは異なる物理定数を持つ可能性があるという。

論理的な問題として、ビッグバン理論は必然的に多元宇宙の可能性を生むことになる。ビッグバンの原因は特定されていないので、ここでは仮に「原因C」としておく。すると、全宇宙に存在した「原因C」は一つだけであることが理論的に証明できなければ、この宇宙以外に別の宇宙が存在することを否定できないことになる。また「原因C」の存在可能な場所が無限にあったことを認めるしかない。もちろんその「場所」は相対論的な空間の内にはない。ライプニッツの関係説的な意味での空間になる。

ここで時空の関係説について説明しておこう。近代科学の黎明期には、時間や空間はその中にある物体と独立に実在するのか、それとも物体と物体の関係としてしか存在しないのか、という議論があった。独立に存在すると考えるのがニュートンの絶対時間・絶対空間の立場、つまり時空の絶対説であり、それに対して物質たちの関係としてしか存在しないと考えるのがライプニッツやマッハの関係説の立場である。

アインシュタインの相対性理論は、時間と空間はそれぞれ相対的なものとみなすが、両者を合わせた「四次元時空」は絶対的なものとみなしているので、ニュートンの立場に近い。現代の物理学で使われる「空間」という用語は相対論的な意味でのものであり、[U3]の宇宙モデルで示されているのは相対論的な意味での「空間」が閉じているということである。

相対論的な「空間」はビッグバン以前にはなかったと考えることができる。その状態では物質も存在しないのだから関係説的な空間も存在しない。しかしビッグバンで空間が生まれたなら、相対論的な意味での空間の誕生と同時に、それを基準にした関係説的な空間も誕生してしまう。つまり「この宇宙から離れた場所」というような言葉が意味を持つことになる。その「場所」にあるのはビレンキンのいう「無」なのかもしれない。関係説的な意味での空間は無限である。「無の場所」は無限にある。したがって私たちの宇宙とは異なる無限の場所のどこかで、「原因C」によって今日もまたビッグバンが生じていると想定するしかないことになる。ビッグバン理論が多元宇宙論を帰結させるのは必然である。

[U3]の宇宙モデルが現実であり、「この宇宙」は有限であるという仮説が事実であっても、関係説的な意味での「空間」、つまり「全宇宙」は無限であると考えるしかない。したがって空間の無限性についてのカントのアンチノミーの論証は、現代宇宙論の土俵でも有効である。つまり空間は実在ではなく、現象の形式だと考えるのが妥当である。

蛇足かもしれないが、「この宇宙が始まる前」とか「この宇宙の果ての向こう側」という極限的な問題については、物理学者であっても哲学者であってもそこら辺の素人であっても、発想の質としては大差のない思弁的な形而上学になるように思われる。既存の物理法則が通用しない問題なのだから当然であるが、ここでは哲学と物理学とSFが融合している。ちなみにテグマークの「究極集合」とノージックの「豊饒性の原理」はほぼ同じものである。またビッグバンの前に時間はなかったという考えは、神が宇宙を創る前は時間はなかったというアウグスティヌスの時間論と似たようなものである。

結局、カントの慧眼を改めて思い知ることになる。人の理性は「宇宙が閉じている」とか「ビッグバンの前はない」とかいう説明で推理を停止しない。宇宙の外部やビッグバンの前を考えざるを得ないし、宇宙の広さと時間または因果関係の系列の長さは無限だと、実在論では想定するしかないのである。

次に無限小についてはどうだろう。現代物理学は無限分割を否定しているだろうか。

現代物理学では時間と空間の概念がニュートン力学とは異なっていても、依然として時間と空間は無限分割可能なパラメーターである。もっとも粒子と粒子の間隔といった極微の世界では微積分学が当てはまらなくなってくるという。数学者の足立恒雄は次のようにいう。

微積分学の基礎にある仮定群が、極微の世界では成り立たないのである。そのような世界では、別の仮定の上に成り立つ、微積分学とは別の数学が役に立つことになる。

しかし粒子と粒子の間隔といった極微の領域といえど、それが一定の空間を占めるものであるならば、やはり「その中間の地点が存在する」という言葉は真でなければならない。ただ分子以下のレベルの大きさになると、冒頭で用いたような「その地点がないと道路を歩けない」という直感に訴える論法は説得的ではないだろう。ここではより抽象的な論証方法を模索してみたい。

「半分を通過する」という言葉は分子以下の極微の世界でも有意味であるはずだ。たとえば「原子核と電子の間隔の半分の地点」は存在していなければならない。でなければ「原子核と電子の間隔の半分の地点を通過せずに歩く」ことが可能になる。しかし空間が実在するという前提ならば、そんなことができるわけはないはずだ。一体、いかにして私は「半分の地点」を通過せずに歩くことができるのだろう?

この場合の「地点」とは真空の一点を指すものと考えても良い。もちろん真空の一点は概念的な存在であり、リンゴやテーブルのような物質的対象を持つものではないが、重要なのは、その概念的な地点を通過しなければ私は歩けないということだ。なお量子力学では、測定される前の素粒子の位置は確率によって表されるだけであるが、ここでは素粒子がその地点に「存在できる可能性」が認められればよい。たとえば光子には粒子と波の二重性があるが、観測すると粒子としての位置も定まる。つまりは任意の地点に光子が存在できる可能性が問えることになる。

「私は原子核と電子の間隔の半分の地点を通過する」と考えてから歩いた場合、私は現実的に半分の地点を通過している。「私は原子核と電子の間隔の 5千分の 1の地点を通過する」と考えてから歩いた場合、私は現実的にその 5千分の 1の地点を通過している。そして語句の指示対象となりうる地点は、語句に指示される前から存在している。つまり「半分の地点」というような概念的地点は、概念になる前に存在している。でなければ私は「原子核と電子の間隔の半分」と考えることもできない。これは「ユニコーンの角の半分」というような指示対象が現実に存在しない文とはわけが違う。ニュートリノはユニコーンの角を通過することはできないが、原子核と電子の中間点を通過することができる。ちなみに私たちの身体を構成する原子はほとんどが真空で、甲子園球場までに拡大したとしても、中心にある原子核は一円玉ほどの大きさにしかならないので、電荷をもたず、電磁気の力を感じないニュートリノは、私たちの身体を通り抜けてしまうという。

ニュートリノが原子核と電子の中間点を通過できるということは、あらかじめその中間点が存在していたからに他ならない。「中間点が存在していなければ中間点を通過することはできない」――この事実が、概念的な「地点」とは事後的な視点で持ち込まれた観念ではない、ということの証明である。そして原子核と電子の間隔において、ニュートリノが通過できるのは中間点だけではない、という事実をひとたび認めるならば、ニュートリノが通過できる地点の数は「無限個」というしかない。

実在論者が以上の論法に反駁する方法はただ一つであると思える。空間において素粒子が存在できない地点をただの一つでも挙げてみることである。

カントによれば空間は無限分割可能な「形式」を持つものである。実在論の立場から、その形式としての空間が「実在する」というならば、思考可能な地点は思考される以前に現実に存在しており、空間は必然的に無限の地点を持つことになる。可能態は現実態として存在していなければならない。認識論的可能性は存在論的現実性であるといってもよい。

「リンゴがある」ということは「リンゴの半分がある」ということと同じである。つまり或る物体を認識するということは「空間を占めるもの」として認識するということであり、「部分を持つもの」として認識するということでもある。「物体は全て延長を持つ」という文は分析的判断の典型としてよく挙げられる。この場合の物体とは空間的に位置を占めるもの(デカルトのいう延長)と定義されているからであり、主語に述語の概念が含まれているからである。「物体は全てその半分の部分を持つ」というのは同様の分析的判断ではないが、これは普遍的な真理である。そもそも人間は「半分の部分」を持たない物体というのを想像することさえできない。カントはこのことから分析判断ではなく、総合判断でもないもの――経験的な知識でありながら、先験的な性質を持つものとして「ア・プリオリな総合判断」を考えた。これには数学や幾何学が該当する。

次の三つの文を比べてもらいたい。

[P1]: 長さ 1メートルの机Aがある

[P2]: 机Aの 1/2の部分がある

[P3]: 机Aの 1/4の部分がある

三つの文は同一対象の異なる領域を指示している。[P1]は真である。ならば[P2]や[P3]も真である。では私が言語で表現する前は、机Aの 1/2や 1/4の部分は存在しなかったのだろうか。そんなわけはない。実在論では「外部世界の実在」と「真理対応説」という二つのドグマがあった。この二つは実在論が実在論であるためのミニマルな条件である。ならば、「存在を指示する文が真である場合、指示された存在は文にされる前から存在している」ということができる。つまり実在論では、机Aの 1/2や 1/4の部分は、私がそれらを文にする前から、「認識に先立って」存在していたというしかない。

でなければ、私が「机Aの 1/4の部分」と書く前は、「机Aの 1/4の部分は存在しなかった」ということになるが、それは不合理である。

そして、文によって指示可能な机Aの部分は無限であるしかない。[P1]、[P2]、[P3] 以降、次のように続けられる

[P4]: 机Aの 1/8の部分がある

[P5]: 机Aの 1/16の部分がある

[P6]: 机Aの 1/32の部分がある

[P7]: 机Aの 1/64の部分がある

:

:

一瞥してわかるように、これは無限等比級数と見ることができる。そして無限級数の収束ということを認める実在論的立場ならば、「P~」に続く数は無限に存在すると考えるしかない。

机Aを分割していけば、机を構成する分子に行き着く。分子には原子という部分があり、原子にも陽子や中性子という部分がある。そして陽子や中性子も更に小さな粒子から成るとされる。現在では十二種類のフェルミオン粒子と五種類のボゾン粒子が世界の最も基本的な構成要素、つまり素粒子であると考えられている。そして物理学の標準モデルでは素粒子の大きさは無限小ということになっている。「P」の系列、つまり無限級数は収束して素粒子である無限小の点と一致すると考えてよい。物理学の標準モデルは現実的無限を前提とする数学の標準モデルと相関している

※ただしここで示したのは机の無限分割が可能ということであり、机に無限の部分があるということではない。言うまでもなく机を構成する素粒子の数は有限である。

なお、素粒子が無限小の点であるとすると、電子の質量が無限大になるという深刻な問題が指摘されている。この問題を回避しようとする仮説が超弦理論である。

超弦理論は物理学の標準モデルではないが、「超弦」を想定すれば無限分割という哲学的問題は回避できるだろうか? しかし超弦が空間に一定の大きさを占めるものなら、やはり「その半分」ということが想定できてしまい、先と同様の問題が提起されるはずである。

一体、いかにして私は「半分の地点」を通過せずに歩くことができるのだろう? 私は概念的な点であっても語句の指示対象となりうる地点は、語句に指示される前から存在していることを幾度も論じた。超弦理論といっても、超弦が空間を占めるものである限り、空間の無限分割を回避することはできないはずである。

もっとも空間については、それ以上分割不可能なプランク長レベルの最小の単位があるとする「空間の量子仮説」あるいは「ループ量子重力理論」が提案されている。これら仮説においては、素粒子の運動は実数直線を動くような連続的なものではなく、最小単位を跳び跳びに動くような断続的なものであると説明される。

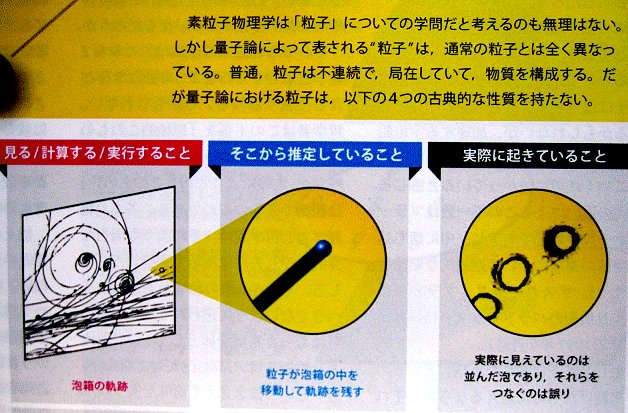

以下は直接に空間の量子仮説やループ量子重力理論を表したものではないが、素粒子の運動が断続的なものであることを表した図として引用する(「日経サイエンス 2014年2月号」p.67)。

時間と空間の最小単位を想定することの不合理を示そうとしたのが、ゼノンの「競技場」であった。最小単位を想定することが不合理に繋がるというゼノンの洞察は現代でも生きているように思える。つまり「断続的に動く」とは、或る最小単位から次の最小単位へとスキップすることである。言い方を変えると、最小単位間を持続的に移動するのではなく、「無限大の速度で動く」ということにもなる。これは不合理である。

プランク長レベルの最小単位というのはイメージし難いので、思考実験をしてみよう。或る可能世界Wがあって、そこでは時間と空間の最小単位が 1メートルだと仮定すれば、最小単位を想定することの不合理が直観的にわかるはずである。Wの世界でアキレスと亀(かなり大きなアキレスと亀になるかもしれない)が競争するなら、 1メートルの最小単位を、SF映画のようにテレポーテーションしながら移動することになる。すなわち空間の量子仮説やループ量子重力理論が正しいのならば、それは通常の意味での「時間」と「空間」の非実在を示すものと受け取らざるを得ない。でなければ素粒子に超能力を認めるしかないだろう。

もう一つ指摘しておかなければならないことがある。素粒子の運動が断続的であったとしても、それは「空間が実在するなら無限の地点が存在する」ということを否定するものではない。断続的に運動する素粒子は或る地点をスキップするのかもしれない。しかしその地点に別の素粒子が存在できる可能性が認められるならば、やはり有限の空間には無限の地点があると考えるしかない。運動の最小単位を仮定しても形而上学的無限は完全に排除できないということである。

この節では現代物理学によって以下の形而上学的無限が回避される可能性を検証してきた。

1: 過去の時間(または因果系列)の無限大

2: 宇宙空間の無限大

3: 時間と空間の無限分割(無限小)

結論は、物理学は現在のところ形而上学的無限を解消することはできないということであった。過去の時間の無限大や宇宙空間の無限大については、ほとんどの物理学者は「考えていない」のが実情である。しかし哲学者ならば考えざるを得ないし、過去の時間や宇宙空間が有限だという仮説で推理を停止することはできないのである。

とはいえ、物理学には素人では想像すらできない領域がある。たとえば超弦理論では十の次元が想定されている。人に思考可能なのは三次元の空間に時間を合わせた四次元までである。物理学において将来的に形而上学的無限を回避して宇宙を説明できるアクロバットな理論が登場する可能性は否定できない。

しかし実在論の立場はそのような可能性を根拠にして、ゼノンのパラドックスやカントのアンチノミーを「回避できる」と主張するべきではない。時間の無限大、空間の無限大、時間の無限小、空間の無限小、これら四つの問題全てが将来の物理学によって回避されたとしたら「全くの僥倖」という他はない。哲学は僥倖の可能性を前提に議論するべきではない。宝くじを一枚出して「この宝くじは大当たりの可能性があるので、これを担保に金を貸してくれ」と言うことはできない。きちんとした担保がなければ金は貸せないのと同様に、きちんとした根拠がなく、逆に形而上学的無限という致命的な問題が指摘されているにも関わらず、実在論を主張することはできないはずである。

既存の論理の枠組みでは形而上学的無限を前提に世界を説明することはできない。矛盾したものを前提にするということは、時間と空間が実在ではないという証左の一つとなる。物理学の検証によって、ゼノンとカントの論証の正当性が更に高まったと私は考える。

私は数学的無限は現実世界に存在しないことを論じ続けてきたが、物理学者でも無限を不合理なものと解釈し、数学的無限と物理的無限をイコールの関係とは見做さない者は多い。次節ではあらためて数学的無限と形而上学的無限の差異を確認し、その差異から必然的に反実在論が帰結していくこと、また量子論の知見によっても反実在論が支持されるべきことを論じたい。

7 数学的無限と形而上学的無限の不調和

数学的無限を物理世界に適用した場合は論理的な不整合が生じる。ゼノンのパラドックスは哲学では未だ難問とされているが、物理学においても、素粒子が無限小の点であるとしている現在の標準モデルでは、電子の質量が無限大になるという問題があった。

ヒルベルトの「無限ホテル」とは、数学では集合論によって無限を扱うことができるが、現実に無限の何かが存在することは不可能であることを示すものであった。

先にギルバート・ライルと野矢茂樹によるゼノンの「二分割のパラドックス」の解消方法を紹介したが、そのライルと野矢の議論からも数学的無限と現実の不調和が見えていると思える。ここで両者の論法を再確認しておこう。

母親がケーキを出して子供に「必ずケーキが半分残るように食べていきなさい」と指示したとする。子供はケーキを半分食べる。次に残ったケーキの半分である元の 1/4を食べる。次に残ったケーキの半分である元の 1/8を食べる。子供は「必ずケーキが半分残るように」食べているのだから、何回食べても、仮に無限回食べても、論理的にケーキは必ず一定量残っていなければならない(もちろんケーキを構成する素粒子は有限個であるということと無限分割という問題は異なる)。

ところが数学的に無限級数の収束ということを考えると、子供がケーキを食べる行為は「1-1/2-1/4-1/8…=0」ということになってしまう。つまり「必ずケーキが半分残るように」という指示に従っているにもかかわらず、子供はケーキを全て食べ尽くすという論理的な不整合が生じるということである

※ちなみに野矢は「0.999…1」とする数学の無限論に異を唱えている。野矢の立場は直観主義と言える。

ゼノンに関連した問題では、「飛ぶ矢」のパラドックスを現代においても真性の難問として受け止める論者は少なくない。大森荘蔵は 1993年の論文「ゼノンの逆理と現代科学」で次のように書いている。

〔……〕持続ゼロの点時刻に物理量や状態がかくかくだということの意味は極めて不安定で無意味にスレスレの所なのである。私が常用する宣伝コピイでは「羊かんの切り口に羊かんはない」である。当然、ゼノンの矢の存在についても同様である。或る点時刻に矢が或る点位置にあるということも無意味スレスレであるし、その矢の速度が幾らとか速度の有無も無意味に限りなく近いのである。

村上陽一郎は 1999年の論文「時間を巡って」において、時間的幅のない「点」においては速度の計算ができないにもかかわらず、微分では「瞬間速度」の存在が前提されていることに疑問を提起している。

〔……〕速さという概念は、あくまで一定の時間が定義されたとき、その時間内に移動する距離との比によって与えられるものだからであり、「瞬間」である限り、そこには一定の値を持つ「時間」が定義できないからである。

それを微分を使って切り抜けて、見事に成功をおさめたのが、近代力学であった。しかし、そこに争い難い問題が残ることも確かである。

それは結局時間幅をゼロに近づければ移動距離もゼロに近付くはずなのに、移動距離の方だけはゼロにはならない、という微分の言い抜けである。

大森、村上と同様の問題は、物理学者の吉田伸夫のブログ「瞬間に幅はあるか」でも提起されている。吉田はゼノンのパラドックスのうち、今日でも飛ぶ矢のパラドックスだけは「科学的な議論に値する」と述べている。

ジョセフ・メイザーもまた同様のことを述べている。

ゼノンの逆説は、宇宙に関する根本的な問題を引き起こす。時間や空間は、切れ目のない線のように連続しているのか、それともビーズを並べたように単位で区切られているのか。これは、万物理論に近づいていると言われる今日の物理学者までもが、苦労して取り組んでいる問題である。

〔……〕

より精緻な数学を介して運動を理解できるようになると、ゼノンの逆説についても解明が進んだ。しかし、科学の黎明期にゼノンが示した謎にきっぱりと片がつくとすれば、時間と空間の究極の謎を解決することによるほかはない。ゼノンは時代に先駆けていたのである。

素粒子が無限小の点であるとすると、電子の質量が無限大になるという問題があり、この問題を回避しようとする仮説が超弦理論であった。ジョン・D・バロウは超弦(スーパーストリング)理論について次のようにいう。

ストリング理論が正しいかどうか、物質とエネルギーを最も基本的な水準で描いているかどうかは、まだわからない。しかしこの理論を素粒子物理学者が展開し、受け入れているというのは、物理的無限に関する物理学者の本当の感情は明らかにしている。物理学者は物理的無限が存在するとは思っていないのだ。流体の研究の場合と同様、素粒子に関する計算で無限大が現れるとすれば、それは理論に欠陥があり、有効範囲をはみ出しかけている近似であることを示している。もっと大きな、もっといい理論が、必ずその無限大を取り払ってくれるだろうと、決まって信じられている。

バロウは次のようにも述べている。

数学的無限は紙の上にだけあるが、物理的無限は、宇宙の織物のどこかを破壊するかもしれない。

物理学者の佐藤文隆は次のように述べている。

無限と聞いて思う第一印象は、物理的なものに無限というものはないということである。科学としての物理学はいつでも暫定的な理論なのだから、そこでは暫定的に無限大や無限小にしておくという期間がある。暫定的にゼロにしておく期間もある。でも技術が進んで、本当に無限大か、本当にゼロか、と実験で調べてみると、やっぱり値があるぞ、ということになる。それが科学の進歩ですよ。

物質の最小構造は何かという問題も同様である。観察の技術が高まるとともに、クォークやレプトンという構造が見えてきた。結局、物質を作る構造の理解は、その時代の技術の水準で決まってくる。

素粒子物理学者にも理論屋と実験屋がいる。プランクスケール(10^-33センチメートル)の手前では面白い構造は何もないだろう、というのが現在の理論屋の予測である。だが、実際に掘っていけば、何らかの構造が見つかるかもしれない、というのが実験屋的発想だ。私も掘ってみないとわからないと思う。)

以上、数学的無限と形而上学的無限の差異を見てきたが、数学的無限が物理的世界には適用できないケースがあること、つまり数学的無限イコール物理的無限ではないことは、哲学者だけでなく数学者も物理学者も理解しているのだと思う。数学者の足立恒雄は次のように述べている。

数学とは、結局、純粋に頭の中でつくられる理想的な世界である。無限というものがあると仮定すれば、ある種の無限が存在する数学をつくることができる。そうした無限などないという数学をつくることもできる。それぞれが対等に正しい数学なのであって、真実は一つではない。しかし、矛盾が生じる恐れがない限りは、そうした無限が存在すると仮定した方が、きれいに事が運ぶのである。

ゼノンとカントが無限を論じることによって示したのは、時間と空間は実在しないということだった。しかし物理理論では相対性理論以降も、依然として時間と空間は無限分割可能なパラメーターとして存在している。しかしその時間と空間を「実在」とは見做さず、カントのように直観の形式と考えるならば、物理学は無限という難問を回避できる可能性を見出すことができるのではないだろうか。カントの超越論的観念論の枠内でも、物理学は何ら修正を迫られることなく存立可能なのである。

一般に物理学者が用いる時間と空間の概念には、人の認識を離れて「ほんとうに存在する」というような実在についての形而上学的な含意はない。物理学者は形而上学的な実在論論争にコミットする必要もない。しかし「実在とは何であるか」という形而上学的問題は、哲学と物理学の接続点である。実在の問題は科学哲学の重要なトピックであり、科学と哲学の学際領域である。実際に形而上学的な発言をする物理学者は珍しくはない。時代は物理学者に形而上学へのコミットを強いているような印象を受ける。

二十世紀における量子論の発展は、古典的な実在のイメージを根底から揺るがした。アインシュタインとボーアの論争はよく知られているが、それは実在を巡る論争でもあった。先に空間の量子仮説が時間と空間の非実在を示唆することを述べたが、量子論には他にも、二重スリットの実験やEPR相関など、時間と空間(物質的対象)の実在性を疑わざるを得ないような現象がいくつかある。

古典的な実在論を、物理学では「局所実在論」というが、量子論は局所実在論を包含する理論、つまりメタ理論であるとされている。量子論の主流派であるコペンハーゲン解釈では、常識が通用しない量子の世界と、常識が成り立つマクロの世界を区別しようとした。しかしミクロの現象とマクロの現象が連動している以上、双方は分けて考えることができない。双方の不可分性を示そうとしたのがシュレーディンガーによる思考実験、いわゆる「シュレーディンガーの猫」である。この問題については未だ誰もが納得する解答はないという。

物理教育者の橋本淳一郎は次のように述べている。

量子力学が明らかにしたことは、位置、速度、エネルギー、時間といった、我々が測定する物理量は、どれも真の実在ではないということである。

〔……〕

デカルトやニュートンは、空間と時間は、(人間抜きに存在する)宇宙の絶対真理だと考えた。カントは、空間と時間は、人間の理性が「アプリオリ」にもっている真理(にしかすぎない)と見なした。カントの方が正しかったのである。

橋本の見解は一般的な解釈ではないが、特別に極端な解釈というわけでもない。大栗博司も文脈は異なるが時間と空間が実在的ではないことを示唆している。参考までに時間に関しては、相対性理論の解釈によって実在ではないと主張する学者が少なくない(ヘルマン・ワイル、ポール・デイヴィス、ブライアン・グリーン、ジュリアン・バーバーなど)。

なお近年の科学的実在論を巡る論争では、古典的な実在の概念が量子論で通用しないことから、「構造実在論」が提唱されている。これは新しいタイプの科学的実在論である。物理学と哲学の学位を併せ持つメイナード・カールマンは構造実在論を次のように紹介している。

粒子と場の存在論に関するいかなる修正案にも満足せず、もっと急進的なやり方でこれまでの原子的、点描的な物質世界観からの脱却を図ろうとするものだ。。

構造実在論には、「認識的構造実在論」と「存在的構造実在論」という二つのタイプがある。

認識的構造実在論は、人の意識に現れる「現象」外部に独立してあるとされる「実在」と、人が現象に対して構築する「科学理論」とを区別し、実在は人とって不可知であり、数学的に記述できる世界の構造としての科学理論のみが真であると主張する。たとえば光子は「粒子」であると同時に「波」であるとされる。これは古典論理学における排中律に反しているよう思われる。しかし光子を実在とみなさず、光子を記述する科学理論のみが実在であるとすれば、論理的にも問題はないと考える。

存在的構造実在論は、以上のような認識的構造実在論の主張を更にラディカルにしたものである。認識的構造実在論が構造の背後に不可知であるが実体を想定したのに対して、存在的構造実在論はそのような対象の実在を認めない。世界の本性や実在は人から隠されているわけではなく、科学理論によって記述される世界の数学的構造こそが世界の実在であり、それ以外には何もないと存在的構造実在論では考える。

実在論の二つのドグマとして、私は「外部世界の実在」と「真理対応説」を挙げたが、認識的構造実在論では「真理対応説」が、存在的構造実在論では「外部世界の実在」が放棄されているのが注目すべき点である。二つのドグマのうち一つでも放棄すれば実在論が成り立たない。構造実在論は、時間・空間・物質といったもの実在性を放棄していると考えても間違いなく、認識的構造実在論はカントの超越論的観念論へ、存在的構造実在論は現象主義に接近していると解釈することもできる。

※ただし構造実在論が懐疑する理論対象の実在は電子などミクロなものに限られており、人が直接経験するマクロな対象は懐疑していない。しかし上で紹介したように量子論ではミクロな対象とマクロな対象は不可分であり、分けて考えることができないとされている。実際ミクロなものとマクロなものは「程度の差」でしかないという批判が構造実在論に対して成されている。

この節では数学的無限と形而上学的無限の不調和を見てきた。数学的無限が物理世界に適用できないことは多くの学者が指摘しており、物理学は数学的無限を前提にしているものの、超弦理論が期待されているように、多くの物理学者は物理的無限が不合理であることを理解しているようである。

相対論や量子論の知見に基づいて、仮に時間と空間は実在ではないと解釈するならば、形而上学的無限の問題は物理学において解消される可能性が示されている。その解釈を受け入れるということは、ゼノンとカントの論証を受け入れるということ、すなわち反実在論を受け入れるということになるだろう。

8 結論――実在論の最期

無限という問題は二千年以上前から議論が続けられてきた底なしの問題かもしれないが、ここで形而上学的無限に限定して私の結論を改めて述べたい。

形而上学的無限は実在しない。数学的無限というものが操作的な実用性から数学の土俵で肯定されたとしても、それは形而上学的無限を肯定するものではない。形而上学的無限とは矛盾した概念であり、存在不可能である。

この結論によって示されるのはゼノンとカントの論証が正しいということであり、反実在論が正しいということでもある。時間と空間が実在しないなら、それらによって規定される物質的対象も実在しない。「実在世界」という言葉に意味はない。形而上学的な実在論は認められず、ただ素朴実在論や実用的実在論が認められるのみである。

ところで、カントのアンチノミーによる論証を、中島義道は次のように批判している。

〔……〕われわれの住むこの世界においては、「世界は時間的に無限であるか、有限であるか」に関してアンチノミーが生じているから、世界の全体は(物自体ではなく)観念である、ということになり、ここにアンチノミーの成立を根拠とする世界の観念性に関する論証が成立しているように見えます。

しかし、先に考察したように、それは明らかな論点先取です。カントの論証をよく見てみましょう。カントはここで、いくつもの隠された前提に立って次のように論証を進めている。通覧してみましょう。

(一)物自体はいかなるその属性(述語)に関してもアンチノミーは生じない(矛盾対当する)。

(二)世界は時間的に無限であるか有限であるかに関して、アンチノミーが生じる。よって、それは物自体ではない。

(三)物自体でないものは観念である。

(四)よって、世界は観念である。

こうして、カントは幾重もの証明されていない前提を駆使して、世界の観念性を「証明」したつもりになっているのです。

超越論的観念論を無条件で(無前提)で正当化することはできません(もちろんいかなる哲学理論も無条件で正当化できないのですが)。

この中島のカント批判はアンチノミーに対する反証ではないし、約言するとカントの論証は分析的な真理でないといっているに過ぎない。分析的な真理とは、「野球場には面積がある」というような、主語の概念に述語の概念が含まれているもののことである。したがって分析的な命題とは基本的にトートロジーであり、概念分析だけで終了するものである(なおクワインが分析的と総合的の区別を否定しているのは有名であるが、ここではその議論を省略する)。つまり分析的判断とは確実性は高いが情報量に乏しく、ほとんど役に立たないということになる。中島のカント批判は、観念論を認めたくないがために、実在論の不利を承知で無理に強弁しているとの印象を受ける。問題はアンチノミーの論証が、カントに即していうなら妥当な総合判断でありうるか、ということになる。

カントの論点は時間と空間の実在性である。時間と空間は加算・分割において有限であるか無限であるかのいずれかでしかない。これまで論じてきたように、時間と空間を実在するものと仮定するなら、人間はその時間と空間に限りがあると考えることはできず、無限であると考えるしかない。物理学の標準モデルも無限の分割を前提としている(無限の延長については認めていないが「限界」も想定されていない)。「実在論ならば時間と空間は無限である」ということになる。しかし形而上学的無限は不合理であり、数々のパラドックスが生じることは既に見た。そして時間と空間が現象(観念)ならばパラドックスが生じないことも説明した。したがって時間と空間は実在ではないと考える他はなく、カントの論証は妥当な総合判断だといえるはずである。

人は矛盾した言葉を話したり矛盾した文を書くことがあるが、世界に矛盾したものは実在しない。「球形であり、かつ正六面体なもの」とは、「言葉」として存在しても、その語句の指示対象は実在し得ない。「矛盾したものは実在ではない」というのは「論点先取」ではなく正当な演繹なのである。なお中島はカントを批判するものの、実在論の正当性を全く論じていない。実在論と反実在論は矛盾対当するしかないはずである。

参考までに、反実在論が支持されるべき理由は無限の問題だけでなく「意識のハード・プロブレム」や「

人格の同一性」で論じた「意識の超難問」という問題もある。テーマが異なるのでここでは詳しく論じないが、それらは実在論では解消不可能な難問だと私は考えている。仮にアドホックな物理理論で形而上学的無限という問題が回避されたとしても、実在論を肯定するためには更なる難関を越えなければならないということである。

なお近年の時間の哲学においては、マクタガートによる時間の非実在の証明が議論の中心となっており、その議論からさまざまに派生的な時間論が生まれている。マクタガートの議論を要約していえば、「時間の実在の証明は循環論法や無限後退に陥るので、時間は実在ではない」ということになる。私はこのマクタガートの論証よりも、ゼノンとカントの論証の方が遥かに強力であると考える。ゼノンとカントの論証をシンプルにいえば、「時間が実在するならそれは無限であり、したがって矛盾している」ということになる。これは間接的なマクタガートの論証より構造が単純で堅牢である。

私は毎日のように歩いている。その日々の歩みにおいて、果たして無限の地点を通過しているのだろうか。「無限を通過する」などというのは語義矛盾以外の何ものでもない。しかし実在論では人の認識から独立して時間と空間は実在すると考える。ならば人の認識に先立って空間に無限の地点がなければ、私もアキレスも素粒子も任意の地点を通過できない。すなわち実在論では「無限の地点を通過する」という矛盾したことを認めるしかない。

矛盾したものは実在しない。しかし実在論では空間の地点や過去の因果系列が「無限にある」と考えるしかない。したがって実在論は破綻している。私が長さ 1メートルのテーブルを見る場合、知覚現象であるそのテーブルに対応する「実在」なるものはないということである。テーブルが実在しているというなら、テーブルの上に亀がいたとしても、その亀は一歩も動くことができなくなる。

以下のように表してもよい。

[実在論] : 時間と空間が実在する――矛盾である。無限大および無限分割のパラドックスが生じる

[反実在論]: 時間と空間は実在しない――矛盾はない。パラドックスはなく、世界が整合的に説明できる

上の二つを比較するならば、反実在論の考えの方が無理がなく、世界を整合的に説明できるのだから、時間と空間はカントのいう通り実在ではなく、現象(観念)であると信じざるを得ない。現象の数は有限であるので、運動は現実的に可能である。

そもそも実在なるものは人類史上誰も見たことがない。原理的に見ることができない実在というものを、見たかのように信じることができる人は神と交信する能力を持つ聖職者ぐらいではあるまいか。形而上学的実在論の提唱者であるヒラリー・パトナムでさえ、自身が提案した「水槽の脳」の思考実験の底の無さを悟って、形而上学的実在論を放棄するに至っている。

観念論が親の仇だとかいう理由で私怨があるならともかく、そうでないなら実在というものに拘るのをやめて、人の認識する世界は現象に過ぎないのだと認めた方が、全てが整合的に説明できるのである。実際、科学的実在論を巡る論争においても、構造実在論では「外部世界の実在」と「真理対応説」という実在論の二つのドグマを維持していない。古典的な「実在」のイメージはもう死んでいる。

もちろん、実用的実在論の立場から形而上学な実在論論争にコミットすることは避けるという哲学的立場はありうるし、その立場なら無限論にコミットする必要もない。しかし形而上学としての実在論は無限論にコミットせざるを得ない。実在論者も毎日のように一歩、また一歩と歩いているはずである。無限の地点をスキップして歩けないならば、無限論をスキップして実在論を主張することはできない。デイヴィッド・ヒュームの箴言を忘れるべきではない。「不可避の懐疑を抑えて実在世界を信じる手段はただ不注意のみ」なのである。

形而上学な実在論論争においては、無限という問題によって反実在論の立場が圧倒的に有利である――これが私の揺るぎなき確信である。またそれは客観的な事実でもあるだろう。

9 無限の派生問題

私がこれまでゼノンとカントを支持して形而上学的無限の不可能性と、それによる時間と空間の非実在を主張してきたのは、それが合理的だからというのが第一の理由であるが、もう一つの理由は、実在論というものを打倒することによって、その背後に広大な形而上学の領域が開かれるからである。

心の哲学では、クオリアという心的なものが脳という物質的なものとどのように因果的に作用しあっているのか、またクオリアがどのように生まれているのかという問題が議論されている。だがその議論内容はデカルトやスピノザの時代から飛躍的に進歩しているとはいい難い。二十世紀以降の脳科学の発展によって、脳とクオリアの対応関係は明らかになり、脳の特定の部位が損傷すればクオリアにも影響があることがわかっている。しかし肝心のクオリアと脳の因果関係、そしてクオリアの生成の問題については、全くわかっていないのが現状である。

この心脳問題についての難問も、時間と空間の非実在を前提とするならば一挙に解決とはいかないまでも、新たな視点が開かれるはずである。現代の心の哲学においても、心的・物的の区別は基本的にデカルトの概念を採用している。すなわち心的なものは時間的であることを本性とし、物的なものは空間に位置を規定できる「延長」である。しかし時間と空間が実在でなく現象であるとするならば、心的なものは時間という形式をもった現象であり、物的なものは空間という形式をもった現象であるということのみになる。心的・物的というものは形式として異なるものの、ともに現象ということで存在論的身分に上下はないということになる。

物理主義は否定される。物理主義とは「心的な現象」を「物的な実在」へ還元して説明しようとする立場である。しかし既述したように、物的現象と対応した物的実在というものはない。もしテーブルが現象としてのみあるのでなく、実在するというならその上に亀がいたとして一歩も動けない。物的対象が実在するという主張は、必然的に無限分割と無限大という解決不可能な矛盾を召喚する。矛盾したものは実在しない。したがって物理主義は間違っている。

「自己」の問題も、時間と空間の非実在を前提するならば新たな視座が得られるはずである。エレア派においては、世界に多数存在しているように思われる個別的な自己は全て錯覚のようなものである。個別の自己を「一」なる全体に還元して位置づけるウパニシャッドの梵我一如的な自我観も可能かもしれない。カントにおいても、「量」という重要なカテゴリーは直観の形式に源泉をもつ悟性の概念であって、物自体に属するものではない。したがって現象は多様であっても物自体も多様だとは限らず、現象世界にいる多数の自己と物自体の一対一の対応関係は否定される。物自体はエレア派が考えたように「一」であるかもしれない。カント哲学からも(カント本人の意図に反して)梵我一如的な自我観を導出することは可能であると思える。――しかし逆に、世界を「私の観念」とみなすならば、それは独我論であると解釈することもできる。私は夢で他者と会話することがあるが、夢の他者に「心」があると考えるのは滑稽である。世界の観念性を主張することはやはり一種の独我論であり、こちらの方が(カント本人の意図に反して)カント哲学の妥当な解釈かもしれない。

心の哲学の問題と関係するのは因果関係の実在性の問題である。デイヴィッド・ヒュームは、因果関係とは人間の心の習慣によって見出されたものであり、必然的なものではなく、実在しているとはいえないと論じた。このヒュームの因果関係論は現代の分析形而上学でも重要なトピックになっている。カントのアンチノミーの論証は、このヒュームの議論に触発されたものでもある。そしてカントは、因果関係は物自体に属するものではないとして、問題の根本部分においてヒュームの主張を肯定している。

時間が実在しないのならば、因果関係も実在しないことになる。そして因果関係が実在しないなら、心的なものと物的なものとの因果関係、つまり心的因果を考えるのは間違いになる。そしてクオリアという不思議なものが、一体どこからなぜ生まれてくるのかと考えるのも間違いになる。物的現象も心的現象も、全てはただ存在しているだけである。ここから大森荘蔵の心身関係論「重ね描き」の妥当性を読み取ることができる。

しかし因果関係が実在しないという主張は、多くの人にとって直観的には受け入れ難いはずである。ビルの屋上から飛び降りると痛いという「結果」が生じるのがわかっているから、自殺志願者以外は飛び降りたりしない。ただし因果関係の実在を否定するということは、どういうことなのかを正確に理解する必要がある。たとえば、私が部屋の照明のスイッチを押し、部屋の照明が点くとする。この場合、因果関係が必然的でなく実在しないというのは次のことを否定するものである。

私がスイッチを押したことを「原因」として部屋の照明が点くという「結果」が生じた

しかし次のものを否定するものではない。

「私がスイッチを押して部屋の照明が点いた」という現象がある

つまるところ「因果関係」とは、一つの現象を「原因」と「結果」に分割して得られた概念である。たとえば或る人が一枚の板を二つに割って捨てたとする。その二枚の板を拾った哲学者は不思議に思うかもしれない。二つの板の割れ目はぴたりと合うので重要な関係があるに違いないが、その関係に必然性が見当たらない、と。「因果」は人によって見出されたものであり実在ではないとしても、「連結」は現象の事実としてあるのである。そして類似の現象には類似の因果関係が見出せるはずである。これがヒュームのいう「恒常的連接」である。「私がスイッチを押して部屋の照明が点いた」という現象を人為的に原因の部分と結果の部分に分割しても、その原因と結果の関係は論理的な関係ではないし、その連接を必然的と言うのは無意味なわけである。

この私の因果関係論は、進化論にも適用できるかもしれない。因果関係が実在でないという考えは、厳密な意味での進化論を否定することになるだろう。しかし「人類がチンパンジーと共通の先祖から生まれた」という現象の存在は否定しないのだから、キリスト教の創造科学のように進化論を全面的に否定するものではない。

因果関係の実在を否定することによって帰結するのは、全ての現象の存在が偶然的であり、必然的に存在しているものはないということである。確かに、自分が存在しているのは親が存在したからであり、自分が存在するなら親の存在は必然的だと思いたくなる。しかしカントの第四アンチノミーの議論に学ぶならば、全ての存在の「究極原因」を求めることは不可能であり、逆に「無限の因果系列」という矛盾したものも認めることはできない。したがって因果関係は実在しない。

全ての存在が必然的原因を持たずに偶然的に存在しているというのは直観的に受け入れ難いのであるが、しかし全く別な視点から考えれば、それは「不思議」なことではあるが、「摩訶不思議」というほどのことでもないかもしれない。形而上学の根本的な問題として、宇宙には「

なぜ何もなにのではなく、何かがあるのか」という、いわゆる「究極の問い」があることを想起すべきだろう。この究極の問いには原理的に解答がない。解答がないとは次のようなことを意味する。仮にこの私が親を含めて一切の必然的原因を持たずに存在するとしたら、それは不思議なことである。しかしそれは、宇宙には「何もないのではなく、何かがある」という摩訶不思議の内に含まれる不思議さなのである。究極の問いは、存在するもの全ての不思議さを包括する究極の摩訶不思議である。

究極の問いに解答がないということ自体が、実は宇宙の真理の一つを示しているのではないか。それは宇宙は絶対的な原因によって生じたものではなく、「ただ存在している」だけだということである。何かの原因によって生じたわけでない宇宙は、ただ存在するということを無限に続けるしかない。この無限は「永久」というべきものである。いや、「続ける」というのなら「持続時間」が想定されるのだから、形而上学的無限という不合理に陥るのではないかと思われるかもしれない。しかし、そうではないのだ。

無限とは、数えるという行為に「終わりがない」という意味なのである。たとえば時間が実在するのなら、現在を基点に無限の過去へ、または未来へと数え続けることができる。そして空間が実在するというのなら、この場所を基点に無限の彼方へと数え続けることができる。もちろん時間と空間は無限に小さく分割することもできる。

仮に、宇宙に次のようなメビウスの帯がぽつんと一つだけあり、他には何もなく、それが永久的に存在しているとしよう。

変化が存在せず、数える者が誰もいないのなら、上のメビウスの帯だけの世界に時間は存在しない。ただそれは「ある」だけである。「無限の過去からあって、これからも無限にあり続ける」ということはできない。メビウスの帯を鳥瞰できる神がいるのなら持続時間を数えることはできるだろうが、そのような神がいないなら「過去の時間」などは存在しなかったのである。それと同様に可算的な空間も実在していないことになる。

数えることができないものが、単に「ある」ということを続ける――これが操作的な概念である可能的無限ではなく、仮象のものである形而上学的無限でもなく、紙の上にのみある数学的無限でもない、真の無限とでもいうべき「永久」であろう。

アリストテレスは『自然学』において、「運動に終わりがあるが始まりは無い」ということを述べている。これは無限小の「点」の実在を否定しようとするものである。つまり運動が終わったものの「軌跡」は可能的に無限に分割できる。点とは軌跡を現実的に無限分割したものとしての仮象のものであり、実際の運動とは無限個の点を通過するものではないということである。これがゼノンのパラドックスを解消しうるのは可能的無限の立場であり、現実的無限ではないという理由である。このアリストテレスの考え方が反実在論であることは既に述べたが、この考え方を延長するならエレア派の哲学に繋がっていくようにも思える。

すなわち、アキレスと亀は運動を始める前から生きていたのであり、アキレスが亀を追い抜いた後も両者はそれぞれの歩みを続けるはずである。すなわち、一つの運動の「終わり」とは別の運動の「始まり」でなくてはならない。アキレスが亀に追いついた時点で世界が分割できるわけではない。結局、運動の分割とは運動の軌跡に対してのみなされると考えるなら、分割対象となるその軌跡は、過去と未来へ限界まで延長されるしかない。つまり最初に「一なる全体」があって、分割された部分とは仮象であるとするエレア派の哲学に接近することになる。アリストテレスの反実在論は、エレア派の哲学と紙一重なのである。

「一」として完結した運動は時間・空間的に宇宙の最初から最後まで延長されるしかない。エレア派の哲学をたとえるならば、宇宙に次々と生起し、次々と消滅しているように見える現象の全てが、一枚の「絵」を織り成すように連なって永久に存在しているのである。そこは非可算的な世界である。

その絵は、上述のメビウスの帯に描かれているようなものである。人間はそのメビウスの帯の内部にいると考えることができる。帯の内部からは世界は無限に見えるが、実際にはその世界は閉じていて有限である。無限に思える有限なものが永久に存在している――これが形而上学的無限を峻拒する立場から必然的に眺望される、宇宙の真の在り方なのだと私は考えている。パルメニデスやゼノンもそう考えたはずであり、カントが物自体と呼んだものも同じなのだと思う。参考までに現代の時間と空間の哲学では、相対性理論の解釈によって、時間と空間はそれぞれ実在ではなく、両者を合わせた四次元時空が永久的に存在しているとする「ブロック宇宙」という世界観が提唱されている。これは基本的にエレア派やカントの哲学と同じものである。

最後に、自分がこれまで一歩また一歩と歩み続けてきた人生の軌跡を振りかえってみたい。形而上学的無限を否定して実在論を峻拒するならば、それぞれの一歩は対応する実在をもたない現象であったと考える他はない。ここで深刻な疑念が生じることになる。それぞれの現象は、明らかに他の現象と厳密な関係を持って存在しているようである。それらには「つながり」がある。エレア派のように「全ては一」というのはたやすい。しかし異質な現象たちが「つながり」、また「一つ」である様を、人間はイメージすることができない。ここには存在論の究極的な問題があるように思える。メタ存在論の問題になるのかもしれない。

私はこれからも日々一歩また一歩と足を繰り出すだろう。新たな一歩を踏み出すとき、この一歩は果たして何なのかと考えることがあるだろう。また、やはり一歩の内に無限を通過しているのかもしれないと思い直すことがあるかもしれない。人の僅か一歩には宇宙の神秘が横溢している。哲学の道に終わりはない。

青山拓夫『新版 タイムトラベルの哲学』ちくま文庫 2011年

青山拓夫「アキレスと亀:なぜ追いつく必要がないのか」科学哲学 43-2 2010年

荒木秀夫「場所と空間:『アリストテレスの場所論』」同志社哲學年報 18, 34-49, 1995-09-01

池田真治「ライプニッツの無限小の概念- 最近の議論を中心に -」哲学論叢33 2006年

石川文康『カント入門』ちくま新書 1995年

石川文康『カントはこう考えた』ちくま学芸文庫 2009年

石崎宏平「カントに於ける無限概念の発展」研究年報/学習院大学文学部(6) 1960-03-30

石村多門『無限の快楽』窓社 1998年

伊勢田哲治「科学的実在論はどこへ向かうのか」Nagoya Journal of Philosophy vol. 4 2005年

植村恒一郎『時間の本性』勁草書房 2002年

植村恒一郎「「点」話法としてのゼノンの逆理」ギリシャ哲学セミナー 2004年

内井惣七『空間の謎・時間の謎』中公新書 2006年

大栗博司『超弦理論入門』講談社 2013年

大森荘蔵『時間と自我』青土社 1992年

大森荘蔵『時間と存在』青土社 1994年

大森荘蔵『時は流れず』青土社 1996年

岡崎文明「プラトンの「パルメニデス篇」」彦根論叢, 287・288: 57-77.1994

長田蔵人「アンチノミーと充足理由律の問題」哲学論叢 29, 13-26, 2002-09-01

上林昌太郎「不被動者の起動者 :『自然学』第八巻からの接近」国際武道大学研究紀要 19, 37-63, 2004-03-30

熊地康正「トマス・アクィナスにおける無限の意味」上智大学大学院哲学研究科中世哲学研究会 1989-05-31

佐藤勝彦 監修『量子論を楽しむ本』PHP研究所 2000年

佐藤勝彦 監修『相対性理論と量子論』PHP研究所 2006年

佐藤勝彦『インフレーション宇宙論』講談社 2010年

薗田坦「ブルーノの無限宇宙論」人文研究 : 大阪市立大学大学院文学研究科紀要 1984年

巽友正「ゼノンの運動否定の論理」科学基礎論研究 89, 49-53, 1997

田之頭一知「アリストテレス『自然学』における時間の概念」京都精華大学紀要 (39) 239-257 2011年9月

寺尾隆二「カントとヒューム」道標 第28集 1991年

杉村立男「世界の起源という問題」都留文科大学研究紀要 1998年

竹田青嗣『完全解読 カント『純粋理性批判』』講談社選書メチエ 2010年

田崎晴明「

大森荘蔵の時間論のごく一部」2011年

田島正樹『古代ギリシャの精神』 講談社選書メチエ 2013年

千代島雅『アキレスと亀―時間の哲学と論理』晃洋書房 2005年

辻下徹「有限の中の無限」早稲田大学複雑系高等学術研究所編「複雑系叢書 7 複雑さへの関心」2005年

戸田山和久『科学哲学の冒険』NHKブックス 2005年

永井龍男「アルゴリズムの問題としてのゼノンのパラドックス」富山大学人文学部紀要 2007年

永井龍男「ゼノンによる無限分割と時間における〈今〉」『ギリシャ哲学セミナー論集』V 2008年

中島義道『『純粋理性批判』を噛み砕く』講談社 2010年

中山康雄『科学哲学入門』勁草書房 2008年

中村秀吉『時間のパラドックス』中公新書 1980年

野内玲「科学的知識と実在 ~科学的実在論の論争を通して~」2012年

野矢茂樹『無限論の教室』講談社 1998年

野矢茂樹『他者の声 実在の声』産業図書 2005年

橋元淳一郎『量子力学が見る見るわかる』サンマーク出版 2001年

廣川洋一『ソクラテス以前の哲学者』講談社学術文庫 1997年

松原隆彦『宇宙に外側はあるか』光文社新書 2012年

三浦要『パルメニデスにおける真理の探究』京都大学出版会 2011年

村上陽一郎「時間を巡って」『図書 1999年2月号』岩波書店

山川偉也『古代ギリシャの思想』講談社学術文庫 1993年

山川偉也『ゼノン4つの逆理』講談社 1996年

吉田伸夫『宇宙に果てはあるか』新潮選書 2007年

神崎繁、熊野純彦、鈴木泉 編集『西洋哲学史1』講談社 2011年

アリストテレス『アリストテレス全集3 自然学』 岩崎允胤 訳 岩波書店 1968年

ジョン・D・バロウ『無限の話』松浦俊輔 訳 青土社 2006年

マイケル・ダメット『真理という謎』藤田晋吾 訳 勁草書房 1986年

ブライアン・グリーン『隠れていた宇宙 下』 竹内薫 監修 大田直子 訳 2011年

ジム・ホルト『世界はなぜ「ある」のか?』寺町朋子 訳 早川書房 2013年

イマヌエル・カント『プロレゴメナ』篠田英雄 訳 岩波書店 1977年

イマヌエル・カント『純粋理性批判 上・中・下』原佑 訳 平凡社ライブラリー 2005年

A.W.ムーア『無限 その哲学と数学』石村多門 訳 東京電機大学出版局 1996年

ジョセフ・メイザー『ゼノンのパラドックス』松浦俊輔 訳 白揚社 2009年

ヒラリー・パトナム『理性・真理・歴史』野本和幸 中川大 三上勝生 金子洋之 訳 叢書・ウニベルシタス 1994年

プラトン『プラトン全集 4 パルメニデス ピレボス』田中美知太郎 訳 岩波書店 1975年

ギルバート・ライル『ジレンマ』篠澤和久 訳 勁草書房 1997年

ヘルマン・ワイル『数学と自然科学の哲学』菅原正夫 下村寅太郎 森繁男 訳 岩波書店 1959年

『別冊日経サイエンス 時空の起源に迫る宇宙論』日本経済新聞出版社 2005年

『Newton ゼロと無限の科学』2006年 ニュートンプレス

『日経サイエンス 2014年2月号』日本経済新聞出版社

『別冊日経サイエンス 量子の逆説』日本経済新聞出版社 2014年

最終更新:2015年09月28日 20:48